理性思维的心理学

基思·E·斯坦诺维奇

在玛丽·凯迪·图纪念基金的资助下出版。

版权所有 © 2009 基思·斯坦诺维奇。

未经出版商书面许可,本书的任何部分,包括插图,不得以任何形式复制(超出美国版权法第107条和第108条允许的复制范围,以及公共媒体评论者除外)。

由曾氏信息系统公司采用伊莱克特拉字体排版。在美国印刷。

国会图书馆出版物编目数据斯坦诺维奇,基思·E.,1950–

智力测试的盲区:理性思维的心理学 / 基思·E·斯坦诺维奇。

包含参考书目和索引。 ISBN 978-0-300-12385-2(精装:无酸纸)1. 智力测试。 2. 思维与思考。I. 标题。

BF431.s687 2009 153.9—dc22 2008037325

英国图书馆提供本书目录记录。

本书用纸符合 ANSI/NISO Z39.48-1992(纸张持久性)标准。含有30%消费后回收材料(PCW),并通过森林管理委员会(FSC)认证。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

献给保拉,她从不用智商分数来衡量一个人的价值

前言

致谢

第一章走进乔治·W·布什的思维:智商测试遗漏了什么的线索

第二章理性障碍:区分理性与智力

第三章反思性心智、算法性心智和自主性心智

第四章缩小智力的范围

第五章为什么聪明人做蠢事并不令人意外

第六章认知吝啬鬼:避免思考的方式

第七章框架效应与认知吝啬鬼

第八章自我中心加工:正面我赢——反面我也赢!

第九章认知吝啬鬼的另一个陷阱:想得很多,但输了

第十章心智软件缺口

第十一章受污染的心智软件

第十二章思维可能出错的方式有多少种?非理性思维倾向的分类及其与智力的关系

第十三章提高人类理性的社会效益——以及改善非理性

注释

参考文献

索引

2002年,普林斯顿大学认知科学家丹尼尔·卡尼曼因与长期合作者阿莫斯·特沃斯基(1996年去世)共同完成的研究而获得诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院的获奖新闻稿特别提到了这项获奖工作源于”认知心理学家对人类判断和决策的分析”。卡尼曼因发现”人类判断如何采取启发式(heuristic)捷径,系统性地偏离概率基本原则”而获奖。他的工作”激励了新一代经济学和金融学研究者,利用认知心理学对人类内在动机的洞察来丰富经济理论”。

简而言之,卡尼曼和特沃斯基的工作关注人类如何做出选择和评估概率,他们揭示了决策中的一些非常基本的典型错误。他们的工作包括心理学领域中最具影响力和被引用最多的研究,理应获得诺贝尔奖的荣誉。这项工作如此具有影响力的一个原因是它涉及人类理性的深层问题。正如诺贝尔奖公告所指出的,“卡尼曼和特沃斯基发现了不确定性下的判断如何系统性地偏离传统经济理论所假设的理性”。因此,卡尼曼和特沃斯基揭示的思维错误并非游戏中的琐碎错误。理性意味着使用最佳手段来实现自己的人生目标。违反卡尼曼和特沃斯基研究的思维规则,实际后果是我们对生活的满意度会低于本应达到的水平。

卡尼曼和特沃斯基以及许多其他研究者的工作表明,人类认知的基本架构使我们所有人都容易犯这些判断和决策错误。但容易犯这些错误并不意味着我们总是会犯。每个人在某些情况下都会克服犯这些推理错误的倾向,转而做出理性回应。并非我们总是一直在犯错。更重要的是,研究表明人们在犯判断和决策错误的倾向上存在系统性的个体差异。我自己的研究小组一直试图找出是什么因素能预测这些个体差异。

卡尼曼和特沃斯基研究的判断和决策情境中存在系统性的个体差异,这一事实意味着人类认知中与理性相关的重要属性存在变异——即我们实现目标的效率存在差异。一个奇怪的事实是,这些人类思维的关键属性没有一个在IQ测试(或其替代品如SAT考试)中得到评估。这个事实之所以奇怪,有两个相关的原因。首先,大多数外行人倾向于认为IQ测试是对”良好思维”的测试。科学家和外行人都倾向于同意”良好思维”包含良好的判断和决策——这种思维帮助我们实现目标。事实上,卡尼曼和特沃斯基研究的这种”良好思维”被认为如此重要,以至于相关研究获得了诺贝尔奖。然而,这种良好思维的评估在IQ测试中却无处可寻。

第二个相关的要点是,当人们使用”智力”这个术语时(外行人和心理学家都一样),他们说话的方式往往好像智力这个概念包含了理性。例如,许多智力概念将其定义为涉及适应性决策。适应性决策是理性的精髓,但在广泛接受的测试中用于评估智力的项目与理性决策的测量毫无相似之处。这造成了一些我们确实倾向于注意到的奇怪现象。我们确实倾向于注意到,并且觉得有些困惑,“聪明人做蠢事”。但我们历史上测量智力的方式使得这种现象一点都不令人困惑。如果我们所说的聪明是指IQ测试上的聪明,所说的愚蠢是指糟糕的决策,那么这种现象的根源就很清楚了。IQ测试不测量适应性决策。因此,如果我们对高IQ的人表现愚蠢感到惊讶,这只能意味着我们认为所有良好的心理属性都必须与高智力共存——在这种情况下,理性思维必须与高智力相伴。然而,研究越来越多地对这一假设提出质疑。卡尼曼和特沃斯基研究的理性思维技能与智力测试表现只显示出小到中等的相关性——这并不奇怪,因为后者的测试并不直接评估前者。

在本书中,我探讨了它们是否应该这样做的问题。判断和决策技能——理性思维的技能——至少与IQ测试评估的属性一样重要。与智力一样,理性思维技能与现实世界中的目标实现相关。然而,我们在学校里没有教授这些技能,也没有作为一个社会将注意力集中在它们上面。相反,我们继续使用智力替代品作为从独家幼儿园到研究生院的教育机构的选拔工具。企业和军队同样过度关注IQ测量。当我们几乎忽视另一套具有同样重大社会影响的心理技能时,我们对智力投入的大量关注(提高它、赞美它、担心它低等)似乎是一种浪费。

卡尼曼和特沃斯基研究的思维技能在影响人们幸福和福祉的现实世界行为方面得到体现。它们与IQ测试评估的认知技能一样重要。因此,作为认知功能的测量,智力测试是根本不完整的。由于其巨大的影响力,IQ测试既明确又隐含地为外行人和心理学家定义了应该重视哪些认知属性。这些当然是重要的能力,但这些测试遗漏了认知功能的巨大领域。我们不需要延伸到非认知领域——诸如情商或社交智力等概念——就能看到测试中的重要缺陷。那样做将是隐含地让步太多。这似乎承认测试很好地涵盖了认知领域,我们需要走出认知领域,或至少跨越它(进入情感、创造力、审美敏感性、人际技能等领域),才能找到IQ测试遗漏的东西。我相信我们不需要看得那么远。判断和决策技能是认知技能,是理性思维和行动的基础,而它们在IQ测试中是缺失的。

因此,本书是对行为科学历史讽刺的科学和社会后果的深入思考:诺贝尔奖授予了对认知特征的研究,而这些特征在行为科学中最著名的心理评估工具——智力测试中完全缺失。

我在写作本书时欠下的学术债务是巨大的,这些债务体现在我引用的广泛文献中。尽管如此,我还是要特别指出几个奠基性的影响。几十年前,Daniel Kahneman和Amos Tversky的工作激发了我对当时心理学新领域——理性思维任务的兴趣。最近,Jonathan Evans和David Over的工作促使我对双过程理论做出自己的贡献。我一直很欣赏Jonathan Baron运用启发式和偏见文献来阐明公共政策问题的方式。我感谢David Perkins创造了”mindware(心智软件)“这个术语,我在本书中大量使用了它。从我对认知功能个体差异的研究兴趣来看,Robert Sternberg的工作具有重要影响。本书几个章节的关键观点都受到了他的理论和实证贡献的启发。我这样说时完全清楚他会不喜欢我的几个论点。尽管如此,我还是要感谢他对智力概念的不懈探索,以及他十年前愿意就dysrationalia(非理性)概念与我展开争论。

我的文学经纪人Susan Arellano,感谢她耐心帮助我理清本书的核心主题。她在帮助我分辨什么应该是核心、什么应该是次要内容方面给予了巨大帮助。我在耶鲁大学出版社的编辑Keith Condon,感谢他对这个项目的热情以及为本书提出的重要结构性建议。Susan Laity在手稿编辑方面非常有帮助,Katherine Scheuer在文字编辑方面做了出色的工作。

这本书是在许多风景优美的地方完成的:在我位于九楼俯瞰多伦多市中心和安大略湖的办公室;在康沃尔郡的圣艾夫斯俯瞰大西洋;以及在俄勒冈海岸俯瞰太平洋。有两个人在所有这些地方都陪伴着我。Richard West,我三十年的同事,一直是这些想法的持续探讨对象。在多伦多我的阳台和林间空地度过的许多夜晚,对我的士气大有裨益。Paula Stanovich一直是我所有工作背后的闪耀之光。她帮助我建立了使这项工作成为可能的生活。

达勒姆大学的David Over、约克大学的Maggie Toplak以及一位匿名审稿人阅读了整个手稿并提供了许多有见地的评论。三次会议对我深入讨论这些想法至关重要:英格兰达勒姆的第四届国际思维会议;由Jonathan Evans和Keith Frankish组织的在英格兰剑桥举行的推理和理性双过程理论会议;以及由Tim Wilson和Jonathan Evans在弗吉尼亚大学组织的双过程理论研讨会。

在本书写作期间,我系的主任Janet Astington和Esther Geva,以及我的院长Michael Fullan和Jane Gaskell,为这项工作提供了极大的行政支持。我们系的业务主管Mary Macri以及我的秘书Diana Robinson和Marisa Freire,以非凡的奉献精神满足了我的技术和后勤需求。我对本卷中讨论的一些问题的实证研究得益于加拿大社会科学与人文研究委员会和加拿大研究主席计划的支持。Marilyn Kertoy和Anne Cunningham始终是我个人和学术支持团队的一部分。

过去十年中,Stanovich/West实验室(连接多伦多大学和詹姆斯麦迪逊大学的联合实验室)的大多数成员都以某种方式为本卷引用的我们自己的研究做出了贡献。目前已进入博士后职业生涯的实验室领导者有Caroline Ho、Robyn Macpherson、Walter Sá和Maggie Toplak。感谢参与的其他实验室成员包括Maria Grunewald、Carol Kelley、Judi Kokis、Eleanor Liu、Russ Meserve、Laura Page、George Potworowski、Jason Riis、Rachel Ryerson、Robin Sidhu、Ron Stringer、Rebecca Wells-Jopling和Joan Wolforth。

我也不是很善于分析。你知道我不会花很多时间思考自己,思考我为什么做这些事情。

——乔治·W·布什总统,空军一号上,2003年6月4日

多年来,一直有关于乔治·W·布什智力的争论。他的众多反对者似乎从不厌倦指出他的智力缺陷。总统糟糕的语法、愚蠢的措辞(“太多优秀的医生退出了这个行业。太多的妇产科医生无法在全国各地对女性实践他们的爱。”——2004年9月6日),以及对许多问题缺乏了解,都被他的反对者用作证据,认为这是一个智力真正低下的人。即使是布什的支持者也经常含蓄地承认这一点,他们辩称虽然他缺乏”学校智慧”,但他用”街头智慧”弥补了这一点。因此,当总统多年来参加的各种大学入学考试和武装部队测试的分数被转换成估计智商分数时,这让人颇感意外。总统的分数大约是120——与布什在2004年总统选举中的对手约翰·克里的分数大致相同,当克里年轻时的考试成绩使用相同公式转换为智商分数时。

这些结果让许多批评总统的人(以及他的许多支持者)感到惊讶,但作为一名研究认知技能个体差异的科学家,我并不感到意外。几乎所有评论总统认知能力的人,包括他曾经的演讲撰稿人大卫·弗拉姆等同情者,都承认总统的思维存在某些次优之处。他们犯的错误是假设所有智力缺陷都会反映在较低的IQ分数上。

在对总统总体正面的描述中,弗拉姆仍然指出”他缺乏耐心且容易发怒;有时肤浅,甚至武断;经常缺乏好奇心,因此知识面狭窄”(2003年,第272页)。保守派评论员乔治·威尔也表示同意,他指出在任命最高法院大法官时,总统”既没有意愿也没有能力对解释宪法的不同方法做出复杂的判断”(2005年,第23页)。

简而言之,人们普遍认为布什总统的思维存在几个问题:缺乏智力投入、认知僵化、需要结论、信念固守(belief perseverance)、确认偏误(confirmation bias)、过度自信以及对不一致性不敏感。这些都是心理学家研究过的认知特征,至少可以在一定程度上进行测量。然而,它们都是IQ测试无法检测到的思维方式的例子。因此,一个人可能存在许多这些认知缺陷,但仍然拥有中等偏上的IQ,这并不奇怪。

布什的认知缺陷不会影响智力测试的表现,但确实会损害理性决策。他的认知缺陷实际上是”理性障碍”(dysrationalia)的原因(类似于”阅读障碍”(dyslexia)这个词),这是我在20世纪90年代中期创造的一个术语,目的是引起人们对IQ测试所缺失内容的关注。我将理性障碍定义为尽管拥有足够的智力,却无法进行理性思考和行为。总统事实上并不缺乏智力,但他很可能患有理性障碍。

他并不孤单。许多人尽管拥有足够高的IQ,却表现出系统性的无法进行理性思考或行为的能力。我们中许多人在某种程度上患有理性障碍的原因之一是,由于各种原因,我们过度重视IQ测试所测量的思维技能,而低估了其他至关重要的认知技能,比如理性思考的能力。

尽管大多数人会说理性思考的能力是智力超群的明显标志,但标准IQ测试并没有按照认知科学家定义的术语专门测试理性思维。理性思考意味着采用适当的目标,根据自己的目标和信念采取适当的行动,以及持有与现有证据相符的信念。尽管IQ测试确实评估在干扰下专注于眼前目标的能力,但它们根本不评估一个人是否有倾向去制定从一开始就是理性的目标。同样,IQ测试很好地测量了一个人在短期记忆中保持信念和操纵这些信念的能力,但它们根本不评估一个人在面对证据时是否有倾向理性地形成信念。再次类似地,IQ测试很好地测量了一个人处理所提供信息的效率,但它们根本不评估这个人在自然环境中收集信息时是否是一个批判性的评估者。

鉴于IQ测试只测量人们所需思维能力的一小部分,它们获得如此大的影响力令人惊讶。在美国,IQ测试在很大程度上决定了数百万人的学术和职业生涯。大学招生办公室依赖的指标只不过是IQ分数的代理指标,即使招生办公室不敢这样标注。备受推崇的SAT测试经历了许多名称变更(从学业成就测试(Scholastic Achievement Test)到学业能力测试(Scholastic Aptitude Test),再到学业评估测试(Scholastic Assessment Test),最后简化为SAT字母),以掩盖一个在这些变化中始终不变的基本事实——它是IQ测试的替代品。法学院、商学院和医学院的情况也是如此——录取评估工具通常只是IQ的伪装代理指标。富裕社区的幼儿接受IQ测试,以确定他们中哪些人将被独家幼儿园录取。年龄较大的儿童接受IQ测试,以确定他们是否被允许进入天才项目。企业和军队同样依赖评估和筛选工具,这些工具无非是伪装的智力测试。甚至美国国家橄榄球联盟也给潜在的四分卫进行IQ测试。

也许对智力的某些关注是必要的,但没有道理的是,忽视了那些至少同等重要的能力——那些维持理性思考和行动的能力。当很容易证明非理性思维的社会后果是深远的时候,社会如此专注于评估智力却几乎忽视理性,这是荒谬的。然而,奇怪的是,我发现人们对于充分重视智力以外的心智能力这一想法存在巨大的抵触。例如,当我讲述我认为社会过度重视智力等心智特质而低估了理性等其他特质时,听众中总会有人用反问句的变体来回应:“那么,你会想要一个智商为92的人做手术吗?”我的回答是也许不会——但我也不想要一个理性商数(rationality quotient, RQ)为93的人担任法官,不想要RQ为91的人领导立法机构,不想要RQ为76的人投资我的退休基金,不想要RQ为94的人推销我出售的房子,也不想要RQ为83的辅导员为我所在学区的孩子们提供建议。

当然,目前我们还没有理性商数,就像我们有智商(intelligence quotient, IQ)一样,这或许可以在一定程度上解释为什么智商相对于其他同样重要的认知技能获得了如此高的价值。在我们的社会中,能被测量的就会被重视。但如果我们能扭转局面呢?如果我们真的能设计出理性测试呢?事实上,正如我将在书中讨论的,现在已经有足够的知识,使得我们在理论上可以开始像系统地评估智商那样系统地评估理性。心理公司(The Psychological Corporation)出版的韦氏或斯坦福理性测试并不存在。没有RQ测试。但关键是,使用与现行智商测试相同的标准(如测量的可靠性和预测相关行为的能力等心理测量标准),这种测试可以存在。如果不是因为专业惯性和心理学家对智商概念的投入,我们明天就可以选择更正式地评估理性思维技能,更多地关注教授这些技能,并重新设计我们的环境,使非理性思维不会造成如此大的代价。

三十年前,我们对智力的了解远远超过对理性思维的了解,而在过去几十年里,由于行为决策理论(behavioral decision theory)、认知科学和心理学相关领域的一些杰出工作,这种不平衡已经得到纠正。在过去二十年中,认知科学家开发了实验室任务和现实生活表现指标来测量理性思维倾向,如合理的目标优先排序、反思性(reflectivity)以及对证据的适当校准(calibration)。人们在这些指标上被发现彼此不同。这些过程也被发现与智力测试所测量的认知操作类型是可分离的。有趣的是,有些人可能智商很高,但在理性思维能力方面却非常薄弱。

此时,读者可能期待我揭示这本书是关于情绪的重要性(所谓的情绪智力,emotional intelligence),或关于社交技能的重要性(所谓的社交智力,social intelligence),或关于创造力或其他某种超认知特征的重要性。此外,许多读者可能会期待我说智商测试并不测量任何重要的东西,或者有许多不同类型的智力,或者所有人都以自己的方式聪明。

事实上,我不会说这些事情中的任何一个——在许多情况下,我会说恰恰相反的话。首先,这不是一本关于社交或情感技能的书。因为我在本章开头质疑了标准智商测试的全面性,有些人可能认为这是我将要强调非认知领域的信号。这是智力批评者最常采用的策略,他们批评用标准智商测试进行的传统智力测量。对传统定义的智力的批评者经常指出,智商测试未能评估许多对心理功能至关重要的领域。例如,许多主要的非认知领域,如社会情感能力、动机、同理心和人际交往技能,几乎完全没有被认知能力测试所评估。然而,这些对智力测试的标准批评往往包含一个未明说的假设,即尽管智力测试遗漏了某些关键的非认知领域,但它们涵盖了认知方面大部分重要的内容。正是这个未明说的假设,我要挑战它。事实上,按照传统测量方式,智力遗漏了许多关键的认知领域——思维本身的领域。一些被遗漏的思维领域与在生活中重要选择点做出最优决策的能力有关。

简而言之,不需要在认知领域之外寻找智商测试遗漏的东西。然而,当我说按照标准智商测试测量的智力遗漏了某些东西时,我并不是要像许多流行书籍那样”否定”传统的智力观点。说智力与现实生活无关,或者智商测试上的项目只是与”学校智慧”相关的智力游戏,这是时髦的说法。心理学数十年的研究与这种观点相矛盾。智商测试测量的是在认知上真实存在的东西,而且确实与现实生活相关。

事实上,我们在日常话语中使用智力这个术语的方式表明,我们并不认为它是如此微不足道的。人们被称为”聪明”、“机敏”和”伶俐”,这些说法清楚地表明我们谈论的不是社交或情感品质。这些术语经常被使用,几乎普遍带有积极的含义。事实上,“聪明”、“机敏”和”敏锐”在一般话语中被用来精确指出标准智商测试所评估的一种品质(在心理学文献中称为”流体g”)。在某些鸡尾酒会上赞扬智商可能不符合政治正确性,但在同样的鸡尾酒会上,所有家长确实希望他们的孩子拥有这种品质。当他们的孩子出现行为/认知困难时,家长更容易接受没有附加”低智商”标签的诊断类别。简而言之,我们似乎对智力感到非常困惑。我们私下重视它,但绝不会在公开场合这样说。

值得注意的是,布什总统的支持者对他按比例计算的智商结果与他的批评者一样感到惊讶。像他的批评者一样,他们并不期望他在测试中表现良好。因此两个群体都对测试显示和不显示的内容感到困惑。布什的批评者描述他采取了灾难性的非理性行动,他们似乎相信导致这些灾难性行动的糟糕思维类型会被标准智力测试捕捉到。否则,当他的分数高而不是低时,他们就不会感到惊讶。因此,布什的批评者一定认为测试可以检测到一种心理品质(理性思维倾向),而实际上测试根本无法检测到这种品质。

相比之下,布什的支持者喜欢他的行动,但承认他有”街头智慧”或常识,而不是”学校智慧”。假设他的”学校智慧”很低,并进一步假设智商测试只能捕捉到”学校智慧”,他的支持者同样对显示的高按比例计算智商分数感到惊讶。因此,他的支持者忽略了布什会在测试确实评估的某些方面表现出色这一事实。支持者假设测试只测量琐碎追求意义上的”学校智慧”(“谁写的哈姆雷特?”),这很容易被嘲笑和忽视,认为与”现实生活”无关。测试实际上会测量一种使布什处于有利位置的品质,这是他的支持者从未预料到的。由于与批评者不同的原因,布什的支持者对这类测试测量和不测量的内容也相当困惑。

然而,还有更多。问题不仅在于人们对智商测试评估什么和不评估什么感到困惑。人们对智力概念本身也非常困惑。所谓的民间语言(日常用法)中的智力一词完全是一团不一致的混乱。这是不一致术语、政治化用法以及未能吸收科学对人类认知能力本质发现的独特汇合。帮助澄清这种情况的愿望促使我发明了理性障碍这个术语。

然而,重要的是要指出,布什并不是理性障碍的典型案例,因为他不会是首先想到的例子。理性障碍是指尽管拥有足够的智力,却无法进行理性思考和行为。当人们得知布什的测量智力时感到惊讶。在更明显的理性障碍案例中,人们对相关个体的智力毫不怀疑。正是明显聪明的人所犯的公然非理性行为让我们震惊和惊讶,需要解释。这些是最明显的理性障碍案例。

在下一章中,我将讨论一些更明确的案例,并解释为什么我们不应该期望它们是罕见的。当我们听到这类案例时感到惊讶,这表明我们对智力是什么以及智商测试测量什么有混淆的观点——而且我们低估了人类理性,因为我们倾向于将智力神化。

理性使我们获得更多知识,更好地控制自己的行为和情感以及世界……它使我们能够改变自己,从而超越我们作为单纯动物的地位,无论是实际上还是象征性地。

——罗伯特·诺齐克,《理性的本质》,1993年

约翰·艾伦·保罗斯是个聪明人。他是坦普尔大学的数学教授,著有几本畅销书,包括畅销书《数盲》。在任何现有的智力测试中,保罗斯教授都会得分极高。然而,保罗斯做了一件非常愚蠢的事——事实上,是一系列愚蠢的事。这个系列始于一个单一的行动,这个行动本身可能愚蠢也可能不愚蠢:保罗斯教授在2000年初以每股47美元的价格购买了世通公司的股票。

无论该行为是否明智,当股票在当年晚些时候跌至30美元时再购买更多股票的行为似乎要不谨慎得多。正如保罗斯在他的书《一位数学家玩转股市》中告诉我们的,到那时,长途电话行业产能过剩的问题已经变得清晰。然而,保罗斯承认他”寻找关于股票的好消息、角度和分析,同时避免不那么乐观的迹象”,并坦率地承认”我的购买并不完全理性”。

他在2000年10月的购买行为变得更加非理性,当时股价在20美元,他仍然继续购买(“尽管我知道不应该这样做,但我还是买了更多股票,”他说,第24页),尽管越来越多的证据表明他应该卖出而不是买入(“显然我的大脑和我Schwab在线账户上的买入按钮之间存在某种松动的连接,”第24页)。随着情况持续恶化,保罗斯对妻子隐瞒了他一直在用保证金买股票的事实(用借来的钱购买)。在股价再次腰斩后,保罗斯开始给WorldCom的CEO发电子邮件,试图挽回局面(他主动提出为公司撰写文案,以便公司能更有效地向投资界”陈述其情况”)。

到2001年底,保罗斯教授已经无法忍受哪怕一个小时不知道股价的状态。直到2002年4月,他仍然执迷于这样的想法:股价下跌时继续买入,然后在反弹时挽回部分损失。当股价跌至5美元时,他还在买入。然而,4月19日股价升至7美元以上,保罗斯终于决定卖出。但那天是星期五,他从新泽西北部讲座回来时,市场已经收盘。到下周一,股价已经跌去三分之一,他终于结束了这场磨难,以巨大的损失卖出。在会计欺诈被揭露后,WorldCom最终跌至9美分。在他引人入胜的书中,保罗斯反思了导致他违背所有稳健投资原则(分散化等)的精神状态。他毫不犹豫地告诉你,他是一个聪明人却做了愚蠢的事(他说”即使是现在,想到这只股票有时仍会让我暂时失去理智,“第150页)。

如果说有什么不同的话,大卫·登比的故事比保罗斯的更加离奇。登比也是一个非常聪明的人。他是《纽约客》的特约撰稿人和影评人,写过一本广受好评的书——书名就叫《伟大的书》。他住在纽约一套价值不菲的公寓里,离婚后想继续拥有它。这意味着需要买断前妻的份额。但问题是账算不过来。公寓价值140万美元,还有很多其他复杂情况,于是,登比决定在2000年通过股市赚100万美元。这说得通,不是吗?正是任何理性的人都会做的事,对吧?

在他妙趣横生的书《美国傻瓜》中,登比告诉我们,在1999年末和2000年初,他如何清算了所有保守的投资工具(指数基金、债券、保险单),投资于科技基金和网络股。他全部的401(k)养老金积累都转入了一个只投资波动性NASDAQ公司的基金。记住,所有这一切都发生在1999年末和2000年初(NASDAQ在2000年3月达到5000点以上的峰值——2004年5月交易在2000点以下,2007年5月仍在3000点以下)。所有这一切都是在登比承认的情况下完成的:“我很无知。我只了解股市最基本的东西;我对新通信技术一无所知……我非常清楚,当前繁荣的很大一部分,至少在互联网领域,纯粹是一厢情愿……但怀疑被希望淹没了,”第18、28页)。在整个2000年和2001年,他继续购买有商业”模式”但没有收入、销售额或利润的公司。

起初登比很成功,他承认自己听到了非常明确的警告,甚至来自市场狂热者的警告,建议他”落袋为安”,因为他持有的股票类型被严重高估了,但他选择了忽视。他描述了自己如何清楚地理解但故意忽视了来自沃顿商学院一位投资专家的警告,该专家指出NASDAQ在五个月内翻了一番,但盈利预期却没有任何变化。但这些早期成功的日子很短暂。登比告诉我们,到2002年10月,坐拥90万美元的损失,他在问自己一个问题:“我在2000年是不是疯了?”(第320页)

大卫·登比和约翰·艾伦·保罗斯在很长一段时间内采取的行动都是灾难性的。无论是大量的语言认知能力(登比)还是数量认知能力(保罗斯)似乎都没有太大帮助。登比和保罗斯生动地展示了聪明人做愚蠢事的例子,我们对这样的案例感到惊讶。当一位医生在投机性金融投资中损失全部养老金时,我们感到惊讶。当发现有训练有素的科学家是神创论者时,我们感到震惊。我们无法理解为什么一个受过教育的专业人士会忽视经过验证的医学治疗,而去墨西哥接受庸医疗法。当我们听说一些否认大屠杀的人是拥有历史学位的大学教授时,我们感到困惑。当我们的邻居——高中教师——要求我们参与传销计划时,我们目瞪口呆。简而言之,当聪明人相信荒谬的事情并采取灾难性的行动时,我们觉得这很矛盾。

事实上,我们对这类案例感到惊讶是错误的。聪明人做愚蠢的事实际上没有什么特别的——一旦我们理解这个口语表达在现代认知科学语言中的含义。我们倾向于在这种现象中看到某种特别之处,这反映了我们关于心理生活的民间语言中的缺陷——这些缺陷被心理学家自己在谈论智力(intelligence)等概念时令人困惑的方式所助长。

关于我在本章开头提到的这些案例,有各种各样的通俗说法。例如,罗伯特·斯腾伯格曾经编辑过一本书,书名为《为什么聪明人会如此愚蠢》,他仔细思考了这个书名的逻辑,发现它存在问题!字典对smart这个形容词的典型定义是”以敏锐快速的思维为特征;聪明”或”具有或表现出快速的智力或随时可用的心智能力”。因此,根据字典的定义,smart似乎很像intelligent(聪明的)。斯腾伯格指出,同样的字典告诉我们,stupid(愚蠢)的人是”学习或理解缓慢;缺乏或明显缺乏智力”。因此,如果smart的人是intelligent(聪明的),而stupid意味着缺乏智力,根据矛盾律,一个人不可能既聪明又不聪明,“聪明人很愚蠢”这个说法似乎毫无意义。

但如果我们查看这个词的次要定义,就会明白”聪明但行事愚蠢”这个说法的动机。Dictionary.com中stupid一词的第二个定义是”倾向于做出糟糕的决策或粗心的错误”——这个说法减弱了矛盾感。如果我们分析dumb这个词,看看”聪明但行事愚蠢”这个说法是否有意义,也会发生类似的情况。主要定义将dumb描述为intelligent的反义词,再次导致矛盾。但在指代决策或行为的短语中,比如”这事做得真蠢!“,我们看到了与stupid类似的次要定义:倾向于做出糟糕的决策或粗心的错误。这些短语挑选出了stupid或dumb的特定含义——尽管不是主要含义。

因此,斯腾伯格建议,对这些例子更好的表述是它们代表了聪明人行事愚蠢。哈佛认知科学家大卫·珀金斯同样更喜欢用folly(愚行)这个词来描述这些例子中所描述的情况。愚蠢的人是”缺乏良好判断力的人;表现出缺乏判断力;不明智;没有判断力或辨别力”。这挑选出了我们希望在这里关注的stupid和dumb的方面——这个方面指的不是智力(一般的心智”聪明度”),而是做出明智决策的倾向(或者说,不明智决策的倾向)。

我完全不关心在这里争论术语。无论我们如何表述——“聪明但行事愚蠢”、“聪明但行事愚笨”,或其他什么——重要的是这个短语能够指出我们正在讨论的现象:聪明人采取不明智的行动或持有不合理的信念。

这里只有一个问题。一些智力概念化至少部分地将其定义为适应环境的能力。但可以肯定的是,做出服务于自身目标的明智决策的倾向正是我们所说的适应环境的一部分。因此,我们又回到了矛盾的问题。如果我们关注聪明人做出愚蠢决策(不服务于他们目标的决策)的情况,而智力部分是做出服务于自身目标的决策的倾向,那么我们就有了矛盾——聪明人不可能(总体上)倾向于行事愚蠢。

这里发生的是,我们正在碰到认知能力研究中的一个老争议——广义智力理论与狭义智力理论之间的区别。广义理论包括由通俗术语intelligence(智力)所涵盖的功能方面(适应环境、表现出智慧和创造力等),无论这些方面是否实际上由现有的智力测试所测量。相反,狭义理论将智力概念限制在现有IQ测试中实际测试的心智能力集合。狭义理论采用心理测量智力研究、使用脑成像的神经生理学研究以及脑障碍研究中使用的术语操作化定义。这个定义涉及从既定测试和认知能力指标的表现中进行统计抽象。它产生了一个通常用g符号表示的一般智力的科学概念,或者在采用流体/晶体理论的情况下,流体智力(Gf)和晶体智力(Gc)。我在这里指的是卡特尔/霍恩/卡罗尔智力理论——这是智力研究领域最接近共识观点的理论。有时被称为流体和晶体智力理论(符号化为Gf/Gc理论),该理论认为心智能力测试利用少数几个广泛因素,其中两个占主导地位。流体智力(Gf)反映了在各种领域——特别是新颖领域——运作的推理能力。它通过抽象推理任务来测量,如图形类比、瑞文矩阵和序列完成(例如,序列1、4、5、8、9、12中的下一个数字是什么?)。晶体智力(Gc)反映了从文化学习经验中获得的陈述性知识。它通过词汇任务、言语理解和一般知识测量来衡量。流体/晶体理论中的两个主导因素反映了考虑智力两个方面的悠久历史:智力即过程(Gf)和智力即知识(Gc)。

智能的狭义观点将这些操作性定义的构念——g、Gf、Gc——在脑损伤、教育程度、认知神经科学、发展趋势和信息处理的研究中进行验证。狭义理论的这些构念基于传统智力测验所测量的心理能力类型。

如果我们用一个容易记住的首字母缩写词来标记这些能力,可能有助于讨论广义与狭义观点——MAMBIT(代表:智力测验所测量的心理能力)。智能概念的狭义观点将智能视为MAMBIT,与广义观点的不同之处在于,它在主要定义中明确不包含广义理论中出现的许多内容:对环境的适应、现实生活中的决策、展现智慧和创造力等。请注意,如果采用狭义的智能定义,我上面讨论的”聪明但行为愚蠢”或”聪明但行为鲁莽”这类短语中的矛盾就不会出现——但如果采用广义观点,它们就会呈现悖论。在前一种观点下,“聪明但行为愚蠢”的现象可能会经常发生。为什么?其实很简单。在狭义观点下,聪明和愚蠢是两个不同的东西。聪明指的是IQ测验专门测试的心理能力(MAMBIT;最有可能是Gf)。MAMBIT不包含导致我们称之为愚笨、愚蠢或鲁莽的行为特征的各种特质——未能表现出:明智的决策、充分的行为调节、明智的目标优先级排序、足够的深思熟虑或适当的证据权衡。如果聪明只是MAMBIT,而愚蠢指的是一组不属于MAMBIT范畴的特征,那么”聪明但行为愚蠢”这个短语只是标记了两种不同心理能力失衡的情况(一个高,一个低)。

相比之下,智能的广义观点造成了解释问题。广义观点难以清楚阐明”聪明但行为愚蠢”这个短语究竟要引起我们注意什么。将”聪明”(智能)定义为包含对环境的适应或明智决策的广义观点,无法解释聪明人反复表现愚蠢(适应不良、不明智或不智慧)的情况。在广义观点下,持续表现愚蠢的聪明人只是没有我们认为的那么聪明。

人们为什么抗拒这个结论?为什么民间心理学(folk psychology)不放弃”聪明但行为愚蠢”的概念,而只是将”聪明但行为愚蠢”的人视为”不聪明”?我推测这是因为我们注意到这些人拥有大量在现有IQ测验中被狭义评估的品质,而且民间心理学已经进化到标记和重视这种心理能力。

我想说的是,民间智能观点中存在不一致性。对人们的民间智能理论的研究发现,人们倾向于采取广义的智能观点。但是,尽管如此,人们似乎在”聪明但行为愚蠢”现象中发现了某种奇怪之处。我认为民间理论在这个现象中发现了值得注意的东西,因为民间理论确实认识到MAMBIT。当这种品质(MAMBIT)与适应性行为失衡时,人们感到惊讶,这表明人们在他们广义的民间智能理论中嵌入了所谓的g模型——这个模型规定心理功能的所有方面应该一起变化(如果在一个方面高,在另一个方面也高)。

简而言之,民间理论过度重视MAMBIT,将其他良好心理品质不与高MAMBIT相伴的任何情况视为奇怪。这样,民间理论低估了其他心理能力,在定义什么是”奇怪”时将首要地位赋予了MAMBIT。事实上,一些心理学家通过采用广义的智能定义鼓励了这种民间心理学倾向,讽刺的是,这阻碍了我们恰当地认识其他心理能力。我说讽刺是因为这些心理学家中的许多人采用广义定义的明确目的是为了降低”IQ测验所测量的那部分智能”的重要性。然而,通过采用广义定义,他们恰恰助长了相反的结果——他们鼓励智能概念在心理语言中成为一种帝国主义力量。这对于科学目的来说不是最好的策略——而且它也有不良的社会影响。

广义的智能定义将”聪明但行为愚蠢”这一短语中的两个个体差异因素混为一谈。“聪明”部分是指 MAMBIT。愚蠢部分则指倾向于采取或不采取明智行动、做出合理决策或表现出适合情境的行为。广义理论将这两者(MAMBIT 和合理决策)归并到”智能”这一总括术语下。这种广义的智能观导致了 MAMBIT 的特权化,以及广义定义中非 MAMBIT 部分的贬值。这是因为 MAMBIT 有一个名称(IQ/智商),可以明确测量(通过智商测试),并且有着一百年的历史,许多人至少对此有所了解。如果我们能为其他这些东西命名(并测量)(而不仅仅是称它们为智能的一部分),我们就能更好地给予它们应有的重视。而且我们确实有一个总括名称来指代这些其他东西。适应性行为举动、明智的决策、高效的行为调节、合理的目标优先级排序、反思性(reflectivity)、证据的适当校准——所有这些当我们称某个行为愚蠢、笨拙或愚昧时所缺乏的特征——正是认知科学家在研究理性思维时所研究的特征。

字典对理性的定义往往相当乏味且不够具体(“符合理性的状态或品质”),一些希望淡化理性重要性的批评者宣扬了一种对理性的讽刺性描绘,将其定义限制在人为技能上,比如解决教科书中常见的逻辑问题。相比之下,现代认知科学中理性的含义要强大和重要得多。

认知科学家认识到两种类型的理性:工具理性(instrumental rationality)和认识理性(epistemic rationality)。工具理性最简单的定义——最强调其根植于实践世界的定义——是:在世界中行事,以便在给定可用资源(物理和心理)的情况下,准确获得你最想要的东西。从技术角度来说,我们可以将工具理性描述为个体目标实现的最优化。经济学家和认知科学家已经将目标实现最优化的概念细化为期望效用(expected utility)的技术概念。决策科学家使用的理性判断模型是一个人根据哪个选项具有最大期望效用来选择选项的模型。现代决策科学的一个发现是,如果人们的偏好遵循某些模式(所谓的选择公理/axioms of choice),那么他们的行为就好像在最大化效用——他们正在行动以获得他们最想要的东西。这使得人们的理性程度可以通过认知科学的实验方法来测量。偏离最优选择模式是理性程度的(反向)度量。

认知科学家研究的理性的另一个方面被称为认识理性。理性的这一方面涉及信念与世界实际结构的映射程度。这两种类型的理性是相关的。重要的是,进入工具性计算(即隐性计算)的信念的一个关键方面是世界事态的概率。尽管许多人(无论对错)感觉自己可以不需要解决教科书逻辑问题的能力(这就是为什么讽刺性的理性观能够削弱其地位),但几乎没有人希望放弃认识理性和工具理性(经过适当定义)。几乎所有人都希望自己的信念与现实有某种对应关系,并且他们也希望采取行动以最大化目标的实现。

理性和 MAMBIT 是两回事。因此,在狭义的智能观下,聪明人行为愚蠢的概念不存在概念上的问题。在广义观点下——将理性纳入智能概念——持续行为愚蠢的聪明人根本就没有我们认为的那么聪明。对于实际上”称呼”这些人为不聪明存在某种不情愿,这让我相信,通过采取广义观点,我们无法成功削弱高估 MAMBIT 的倾向。我的策略恰恰相反——强调狭义智能观的含义,从而反对智能在人类心智能力概念景观中统治帝国主义帝国的倾向。

理性与狭义定义的智力(MAMBIT)是不同的。因此,理性和智力出现分离并不令人惊讶——个体可能在其中一项上较低而在另一项上较高。我在1990年代初发表的两篇文章中为这种分离现象命名。在这些文章中,我基于教育心理学中学习障碍概念的基本思想创造了这个障碍的名称:即通过与测量智力的差异来定义选择性认知缺陷的概念。我们可以看到差异概念的应用,例如在美国精神病学协会《精神疾病诊断与统计手册》第四版(DSM IV)中关于发展性阅读障碍的诊断标准。阅读障碍的标准是:“阅读成就显著低于根据个体的实际年龄、测量智力和适龄教育所预期的水平”(第48页)。将障碍定义为能力/成就差异(某个领域的表现意外地低于智力水平)的概念在学习障碍概念发展的早期广泛传播。请注意,差异概念包含这样一个假设:所有好的东西都应该与高智力相关。当高智商测试分数伴随着某个其他领域的表现不佳时,这被认为是”令人惊讶的”,于是创造一个新的障碍类别来命名这种惊讶。因此,类似地,DSM IV中数学障碍(有时称为计算障碍,dyscalculia)的诊断标准是”数学能力显著低于根据个体的实际年龄、测量智力和适龄教育所预期的水平”(第50页)。

基于智商测试表现的差异分类逻辑创造了一个明确的先例,当发现一个重要的技能领域与智力某种程度上分离时,我们几乎有义务创建一个新的障碍类别。正是这种逻辑,我在创建一个新的障碍类别——理性障碍(dysrationalia)时加以利用。该障碍的拟议定义如下:

理性障碍是指尽管智力充足但无法进行理性思考和行为的能力缺失。这是一个总称,指的是一组异质性障碍,表现为信念形成、信念一致性评估和/或确定实现目标的行动方面的重大困难。尽管理性障碍可能与其他障碍条件(如感官障碍)同时发生,但理性障碍不是这些条件的结果。理性障碍的关键诊断标准是思维和行为中表现出的理性水平显著低于个体的智力能力水平(由个别施测的智商测试确定)。

当然,很容易看出这个定义的表述包含了与全国学习障碍联合委员会和美国精神病学协会设计的障碍定义在语言和概念上的相似性。我的目的是使用理性障碍的概念作为一个”直觉泵”。直觉泵这个术语是由哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)创造的,指的是”一种通过对思想实验进行变化来激发一系列直觉的装置。直觉泵通常不是一个发现引擎,而是一个说服工具或教学工具——一种让人们以你的方式看待事物的方法”(1980年,第429页)。理性障碍是我的直觉泵,帮助人们看到理性和智力是两回事,两者经常分离不应该令人惊讶。

但为什么我们需要这样一个直觉泵呢?大多数心理学家意识到智商测试并不包含所有重要的心智能力。如果明确询问,大多数教育工作者也会知道这一点。然而尽管如此,我仍然认为大多数时候大多数人忘记了这个事实。简而言之,我认为智商测试确实在大多数时候愚弄了大多数人——包括应该更清楚的心理学家。通过承认理性障碍的频繁发生,我们创造了概念空间来重视至少与MAMBIT同样重要的能力——形成理性信念和采取理性行动的能力。

我们确实会进行相当多的无意识常规行为,但我们的重要行为往往以令人难以置信的狡猾作用于世界,在关于世界的大量信息库的影响下精心设计项目。

——丹尼尔·丹尼特,《达尔文的危险思想》,1995年

作为我们文化话语中的一个概念,智力(intelligence)不会很快消失。它也不应该消失。与此同时,围绕智力的许多长期争论实际上将逐渐消失。这已经在发生了。十多年前,理查德·J·赫恩斯坦和查尔斯·默里出版了他们的著作《钟形曲线》(The Bell Curve),引起了轰动。这种情况不会再发生了。不会再有关于智力的书引起如此轰动,因为尽管公众尚未意识到这一点,但看似无休止的智商(IQ)争论已经结束。关于智力的所有主要问题都已得到一阶近似的答案。例如,我们知道智力大约有50%是可遗传的(由基因决定),大约50%由一系列环境因素决定。我们知道生活结果差异(为什么有些人比其他人做得更好)的重要部分与智力相关,但不是大部分差异。新的争论是关于智商测试所衡量的能力之外的心智能力。在这些能力中,有些能力的缺失会导致理性障碍(dysrationalia)。

一些智力概念的批评者喜欢暗示智力测试只是测量不重要事物的娱乐游戏。或者,其他批评者承认智力概念可能有些道理,但认为”我们每个人都以自己的方式具有智力”——这等同于同样的观点。所有这些批评者都是错误的。此外,批评者经常暗示智商不能预测现实世界中的行为。这一说法也是错误的。相应地,然而,一些传统智力概念的强烈支持者的立场也并非没有缺陷。例如,这些智商倡导者中的一些人喜欢暗示智商测试捕获了认知中的大部分重要内容。我将在本书中引用数十项研究来驳斥这一观点。简而言之,研究正在使智商测试最严厉的批评者的论点过时,同时也使他们的对应方——传统智商概念的强烈拥护者的论点过时。

关于智力的讨论往往一开始就偏离轨道,因为未能将这个概念置于认知功能的一般背景中,从而引发了智力是心智核心特征的默认假设。我将尝试通过概述一个心智模型,然后将智力置于其中来避免这种自然的默认假设。在过去二十年里,认知科学家在勾勒心智如何运作的基本原理方面取得了显著进展。事实上,十年前,认知科学家史蒂文·平克(Steven Pinker)为一本非常有影响力的书命名为《心智如何运作》(How the Mind Works)。在他的书出版二十年前,使用这个标题会被认为是可笑的过度自负。现在情况不再如此。尽管如此,认知科学家开发的通用心智模型往往忽略了公众极感兴趣的一个问题——人们在思维上如何以及为什么彼此不同?为了尝试回答这个问题,我将提出一个心智的粗略模型,该模型忠于现代认知科学,但以某种新颖的方式强调个体差异。我的模型建立在当前称为双过程理论(dual-process theory)的认知共识观点之上。

来自认知神经科学和认知心理学的证据正在汇聚到这样一个结论:大脑的功能可以用两种不同类型的认知来表征,它们具有不同的功能以及不同的优势和劣势。汇聚到这一结论的证据种类繁多,这一点从多个专业领域的理论家(包括认知心理学、社会心理学、认知神经科学和决策理论)都提出大脑中存在类型1和类型2过程这一事实可以看出。

类型1处理的定义特征是其自主性(autonomy)。类型1过程被称为自主的,因为:1)它们的执行是快速的,2)当遇到触发刺激时,它们的执行是强制性的,3)它们不会给中央处理能力带来沉重负担(即,它们不需要有意识的注意),4)它们不依赖于高级控制系统的输入,5)它们可以并行操作而不会相互干扰或干扰类型2处理。类型1处理包括情绪对行为的调节;进化心理学家假设的用于解决特定适应性问题的封装模块(encapsulated modules);内隐学习(implicit learning)过程;以及过度学习的联想的自动激活。由于其计算上的便利性,类型1处理是一种常见的处理默认方式。类型1过程有时被称为适应性无意识(adaptive unconscious),以强调类型1过程完成了许多有用的事情——面部识别、本体感觉(proprioception)、语言歧义消解、深度知觉等——所有这些都超出了我们的意识范围。启发式处理(heuristic processing)是类型1处理常用的术语——快速、自动、计算成本低廉且不进行所有可能性的广泛分析的处理。

第二类处理在每个定义第一类处理的关键属性上都与之形成对比。第二类处理相对缓慢且计算成本高——它是我们意识的焦点。许多第一类过程可以同时并行运行,但一次只能执行一个或很少几个第二类思维——因此第二类处理是串行处理(serial processing)。第二类处理通常基于语言和规则。这就是心理学家所说的受控处理(controlled processing),也是我们谈论”有意识地解决问题”时正在进行的处理类型。

第二类处理的一个最关键功能是覆盖第一类处理。这有时是必要的,因为第一类处理是”快速而粗略的”。这种所谓的启发式处理(heuristic processing)旨在帮助你在解决问题或做决定时进入正确的大致范围,但它不是为在特别重要的情况下(财务决策、公平判断、就业决策、法律判断等)所需的细致分析而设计的。启发式处理依赖于良性环境。在敌对环境中,它可能代价高昂。

所有不同类型的第一类处理(情绪调节过程、达尔文模块、联想和内隐学习过程)如果不被覆盖,都可能在特定情境中产生非理性的反应。在后续章节中,我们将讨论人类如何通过进行属性替代(attribute substitution)来充当认知吝啬鬼(cognitive misers)——即使用容易评估的特征替代更难评估的特征,即便前者不太准确。例如,认知吝啬鬼会用生动性或显著性这些较不费力的属性来替代更费力的相关事实检索。但当我们评估重要风险时——比如某些活动和环境对我们孩子的风险——我们不想用生动性来替代对情况的仔细思考。在这种情况下,我们希望使用第二类覆盖处理来阻止认知吝啬鬼的属性替代。

为了覆盖第一类处理,第二类处理必须展现至少两种相关的能力。一种是中断第一类处理并抑制其反应趋势的能力。因此,第二类处理涉及抑制机制(inhibitory mechanisms),这种机制一直是近期执行功能(executive functioning)研究的重点。

但抑制第一类处理的能力只完成了一半工作。抑制一个反应是没有帮助的,除非有更好的反应可以用来替代它。这些更好的反应从哪里来?一个答案是它们来自假设性推理(hypothetical reasoning)和认知模拟(cognitive simulation)过程,这是第二类处理的独特方面。当我们进行假设性推理时,我们创建世界的临时模型,并在模拟世界中测试行动(或替代原因)。

然而,为了进行假设性推理,我们必须具备一个关键的认知能力——我们必须能够防止我们对真实世界的表征与对想象情境的表征混淆。例如,当考虑与我们当前拥有的目标状态不同的替代目标状态时,我们必须能够表征我们当前的目标和替代目标,并且分清哪个是哪个。同样,我们需要能够区分即将采取的行动的表征与我们在认知模拟中尝试的潜在替代行动的表征。但在进行心理模拟时,后者不能污染前者。否则,我们会将即将采取的行动与刚刚模拟的替代方案混淆。

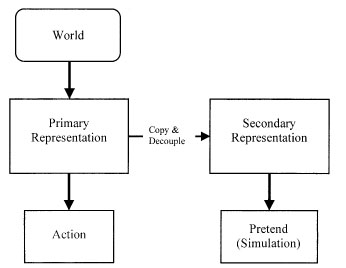

认知科学家将表征状态的混淆称为表征滥用(representational abuse),这对于试图理解儿童假装和假装游戏出现的发展心理学家来说是一个重要问题(例如,孩子说”这根香蕉是电话”)。用香蕉当电话玩必须在不让头脑中香蕉和电话的实际表征混淆的情况下进行。在一篇著名的文章中,发展心理学家艾伦·莱斯利(Alan Leslie)通过提出所谓的解耦操作(decoupling operation)来建模假装的逻辑,如图3.1所示。在图中,主要表征(primary representation)是用于直接映射世界和/或直接连接到反应的表征。莱斯利通过假设一个所谓的次级表征(secondary representation)来建模假装,这是主要表征的副本,但与世界解耦,因此可以被操纵——也就是说,成为模拟的机制。

正如Leslie所指出的,持续进行的模拟保持了主要表征(primary representation)对世界的追踪:“与此同时,原始的主要表征(其副本被提升到第二层级)继续保持其明确和字面的指称、真值和存在关系。它可以自由地继续对持续进行的过程施加任何它本应具有的影响”(1987年,第417页)。尽管如此,处理次级表征(secondary representations)——保持它们的解耦(decoupling)——在认知容量方面是昂贵的。进化保证了解耦的高成本是有充分理由的。当我们成为第一批强烈依赖认知模拟的生物时,尤其重要的是,我们不能在太多时间里与世界”脱钩”。因此,处理世界的主要表征对我们来说总是具有特殊的显著性。解耦困难的一个迹象是这样的行为:在深度思考时闭上眼睛(或仰望天空或转移视线)。这些行为是试图防止我们对世界的主要表征的变化干扰正在进行模拟的次级表征。

图3.1 认知解耦(改编自Leslie, 1987)

在Leslie的概念中,我们有一个关于假装,以及一般意义上的心理模拟如何在不破坏主要表征稳定性的情况下进行的机制性解释。其他研究者将这个可以进行模拟而不污染世界与主要表征之间关系的心理空间称为”可能世界盒子”。对于我们这里的目的而言,重要的问题是,将次级表征与世界解耦,然后在进行模拟时维持解耦,是一种类型2处理(Type 2 processing)操作。它在计算上是繁重的,并且极大地限制了执行任何其他类型2操作的能力。事实上,解耦操作很可能是类型2的一个显著特性——其串行性(seriality)——的主要贡献者。

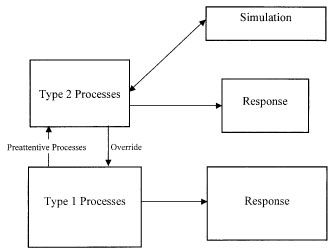

图3.2呈现了一个基于我迄今为止所概述内容的初步心智模型。我已经说过,通过将类型1处理触发的早期表征离线化,我们通常可以优化我们的行动。类型2处理(缓慢、串行、计算成本高)需要抑制类型1处理,并维持进行想象过程所需的认知解耦,通过这些想象过程,在临时的世界模型中模拟替代性反应。该图显示了我们一直在讨论的覆盖功能以及类型2的模拟过程。图中还呈现了一个箭头,表明类型2过程接收来自类型1计算的输入。这些所谓的前注意过程(preattentive processes)固定了大多数类型2处理的内容。

智力在这个模型中处于什么位置?为了回答这个问题,我首先需要强调一个相当重要的观点。一个过程可以是认知的关键组成部分,但却不是个体差异的来源(因为人们在该过程上往往没有太大差异)。许多类型1过程就是这种情况。它们帮助我们执行一系列有用的信息处理操作和适应性行为(深度知觉、面孔识别、频率估计、语言理解、解读他人意图、威胁检测、情绪反应、颜色知觉等)——然而在许多这些过程上,人与人之间并没有很大的个体差异。这解释了认知科学中使用”智力”一词时出现的一些混淆。

在认知科学的杂志文章或教科书中,作者可能会描述我们识别面孔的奇妙机制,并将其称为”人类智力的一个显著方面”。同样,一本科普书籍可能会描述我们在处理语言时如何拥有解析句法的机制,并将其称为”人类智力进化的一个迷人产物”。最后,一本进化心理学教科书可能会描述在包括人类在内的许多动物中运作的亲属识别(kin recognition)的极其智能的机制。这些过程——面孔识别、句法处理、注视方向检测、亲属识别——都是大脑机制的组成部分。它们有时也被描述为人类智力的一部分。然而,这些过程从未在智力测试中得到评估。这是怎么回事?难道没有矛盾吗?

图3.2 初步双重过程模型

事实上,如果我们理解智力测试只评估人们往往表现出巨大差异的认知功能方面,就根本没有矛盾。这意味着智力测试不会常规地评估认知功能的所有方面。有许多类型1处理对我们这个物种很重要,但人与人之间在功能效率上往往没有很大差异。面孔识别、句法处理、注视方向检测和亲属识别提供了这类领域的四个例子。这就是为什么这些过程不在智力测试中评估的原因。智力测试有点像报纸上的征友广告——它们关注的是区分人们的东西,而不是使他们相似的东西。这就是为什么征友广告包含诸如”喜欢听迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)的音乐”这样的条目,而不是”口渴时喜欢喝水”。

出于这个原因,智力测试并不关注大脑的自主型1型加工。相反,智力测试主要测量的是2型加工。它们在很大程度上测量我在本章中一直强调的操作——认知解耦(cognitive decoupling)。像所有2型加工一样,解耦是一种需要消耗认知资源的操作。解耦操作使假设性思维成为可能。在任何持续的心理模拟过程中,它们必须持续发挥作用,而在保持相关表征解耦的同时维持这种模拟的原始能力,是智力测量所评估的大脑计算能力的一个关键方面。这一点从执行功能和工作记忆的汇聚研究中变得越来越清晰,两者都显示出与智力相当高的相关性。9工作记忆/执行功能任务的个体差异与智力个体差异之间的高度重叠,可能是由于所有相关任务都需要持续的解耦操作。神经生理学研究也与这一结论一致。

在说智力的一个重要方面是维持认知解耦的能力时,我实际上应该说:流体智力(fluid intelligence)的一个重要方面。10我在这里指的是上一章提到的Cattell/Horn/Carroll智力理论。流体智力(Gf)反映了在各种领域——特别是新颖领域——中运作的推理能力。晶体智力(Gc)反映了从文化学习经验中获得的陈述性知识。因此,2型加工与Gf相关。我将很快把Gc纳入模型,但首先要转向一个更关键的复杂问题。

此时,我们需要退后一步,思考我们如何解释世界上的行为。我们将从一位女士在悬崖上行走的例子开始,想象三个事件、三个故事。这三个故事都很悲伤——女士在每个故事中都死了。这个练习的目的是让我们思考如何解释每个故事中的死亡。在事件A中,一位女士在海边的悬崖上行走,一阵强大且完全意外的阵风将她吹下悬崖;她在下面的岩石上摔死了。在事件B中,一位女士在海边的悬崖上行走,准备踩在一块大岩石上,但那根本不是岩石。相反,它实际上是一个裂缝的侧面,她掉进裂缝里死了。在事件C中,一位女士试图跳下海边悬崖自杀,在下面的岩石上摔死。

在所有三种情况下,在最基本的层面上,当我们问自己女士为什么死亡的解释时,答案是相同的。在事件A中运作的物理定律(描述为什么女士在撞击时会被压碎的引力定律)在事件B和C中也同样有效。然而,我们感觉引力定律和力的定律在某种程度上并不能完整解释事件B和C中发生的事情。这种感觉是正确的。如果我们想要找出死亡的根本原因,每个例子都需要不同层次的解释。

在事件A中,很明显只需要物理定律(风力定律、引力定律和压碎定律)。这个层面——物理层面——的科学解释很重要,但对于我们这里的目的来说,它们相对不那么有趣。相比之下,事件B和C之间的差异对本书后续论证至关重要。

在分析事件B时,心理学家倾向于说,在处理刺激(看起来有点像岩石的裂缝)时,女士的信息处理系统出现了故障——向反应决策机制发送了错误的信息,从而导致灾难性的运动反应。认知科学家将这个分析层次称为算法层次(algorithmic level)。11在机器智能领域,这将是用于编程计算机的抽象计算机语言(FORTRAN、COBOL等)中的指令层次。认知心理学家主要在这个层次上工作,通过假设大脑中存在某些信息处理机制(输入编码机制、感知注册机制、短期和长期记忆存储系统等)来解释人类表现。例如,一个简单的字母发音任务可能需要编码字母、将其存储在短期记忆中、将其与存储在长期记忆中的信息进行比较、如果匹配则做出反应决策,然后执行运动反应。在事件B中女士的情况下,算法层次是解释她不幸死亡的正确层次。她的感知注册和分类机制通过向反应决策机制提供不正确的信息而出现故障,导致她踩进裂缝。

另一方面,事件C不涉及这样的算法层次信息处理错误。女士的感知器官准确地识别了悬崖边缘,她的运动指挥中心相当准确地编程了她的身体跳下悬崖。在算法层次分析中假设的计算过程执行得相当完美。这个分析层次上没有错误能解释为什么女士在事件C中死亡。相反,这位女士死亡是因为她的总体目标以及这些目标如何与她对所生活世界的信念相互作用。

1996年,哲学家丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)写了一本书,探讨人类思维的某些方面与其他动物思维的相似之处,以及另一些方面的不同之处。他将这本书命名为《心智的种类》(Kinds of Minds),暗示在人类大脑中存在着非常不同类型的控制系统——不同种类的心智。本着他这本书的精神,我要说的是,事件B中的女性遇到的是算法心智(algorithmic mind)的问题,而事件C中的女性遇到的是反思心智(reflective mind)的问题。这一术语体系抓住了这样一个事实:我们需要通过分析目标、欲望和信念来理解像C这样的案例。算法层面无法完整解释像事件C这样的行为,因为它只提供了大脑如何执行特定任务(在这个案例中是跳下悬崖)的信息处理解释,但没有解释大脑为什么要执行这个特定任务。当我们询问系统计算的目标(系统试图计算什么以及为什么)时,我们就转向了反思心智层面。简而言之,反思心智关注的是系统的目标、与这些目标相关的信念,以及在给定系统目标和信念的情况下最优的行动选择。只有在反思心智层面,理性问题才会发挥作用。重要的是,算法心智可以从效率角度评估,但不能从理性角度评估。

这种对信息处理效率而非理性的关注,在智力测验的地位中得到了体现。它们是效率的测量工具,而非理性的测量工具——这一点通过考虑心理测量学领域中一个非常古老的区分就能清楚看出。心理测量学家长期以来一直区分典型表现(typical performance)情境和最优(有时称为最大)表现(optimal performance)情境。典型表现情境是不受约束的,不会给出明确的指示要求最大化表现,任务解释在一定程度上由参与者决定。要在任务中追求的目标在某种程度上是开放的。问题在于,在很少约束的情况下,一个人在这种情境中通常会做什么。典型表现测量是反思心智的测量——它们部分评估目标优先级排序和认知调节(epistemic regulation)。相比之下,最优表现情境是那些任务解释由外部决定的情境。执行任务的人被指示要最大化表现,并被告知如何做到这一点。因此,最优表现测量考察的是目标追求的效率问题——它们捕捉算法心智的处理效率。所有智力或认知能力测验都是最优表现评估,而批判性或理性思维的测量通常在典型表现条件下进行评估。

算法心智和反思心智之间的差异体现在个体差异测量中另一个公认的区分——认知能力和思维倾向(thinking dispositions)之间的区分。如刚才所述,前者是算法心智效率的测量。后者在心理学中有多种名称——思维倾向或认知风格(cognitive styles)是最流行的两个名称。许多思维倾向涉及信念、信念结构,重要的是,还涉及对形成和改变信念的态度。已经确定的其他思维倾向涉及一个人的目标和目标层级。心理学家已经研究的一些思维倾向的例子包括:积极开放的思维(actively open-minded thinking)、认知需求(need for cognition)(思考很多的倾向)、对未来后果的考虑(consideration of future consequences)、封闭需求(need for closure)、迷信思维(superstitious thinking)和教条主义(dogmatism)。

关于这些类型的思维倾向的文献非常庞大,我的目的不是在这里回顾那些文献。只需要注意的是,这些思维倾向测量所反映的认知倾向类型包括:在做出决定前收集信息的倾向、在得出结论前寻求各种观点的倾向、在回应前对问题进行深入思考的倾向、根据可用证据程度来调整自己意见强度的倾向、在采取行动前思考未来后果的倾向、在做决定前明确权衡情境利弊的倾向,以及寻求细微差别并避免绝对主义的倾向。简而言之,思维倾向的个体差异评估的是人们在目标管理、认知价值观(epistemic values)和认知自我调节(epistemic self-regulation)方面的差异——反思心智运作的差异。它们都是支撑理性思想和行动的心理特征。

智力测验评估的认知能力不属于这种类型。它们不涉及高层次的个人目标及其调节,不涉及面对相反证据时改变信念的倾向,也不涉及在没有外部指导时如何内部调节知识获取。正如我们将在下一章看到的,人们确实提出了包含这些内容的智力定义。理论家们经常以包含理性行动和信念的方式定义智力,但是,尽管这些理论家这样主张,实际使用的智力测量只评估算法层面的认知能力。目前在实践中被适度使用的智力测验都没有评估理性思维或行为。

算法思维在实际智商测试中得到评估,它与确定上述女士B案例中发生的事情相关,但不足以解释女士C的案例。要理解女士C案例中发生的事情,我们需要了解的不仅仅是她的记忆过程和模式识别速度。我们需要知道她的目标是什么,以及她对世界的信念是什么。关于女士C,我们最迫切想知道的事情之一是,她跳下悬崖是否有某种意义。我们不想知道她是否以最高效率跳下去(这是算法层面的问题)。我们想知道她跳下去是否理性。

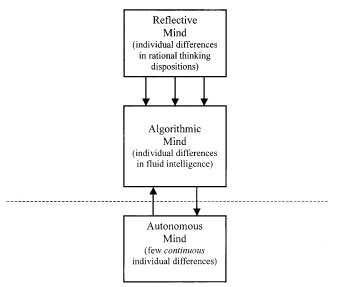

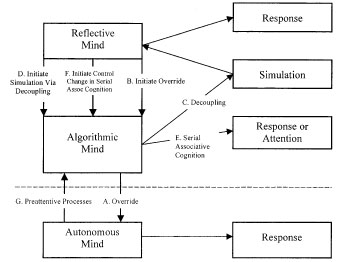

我们现在已经将类型2处理的概念分为两个不同的部分——反思性心智(reflective mind)和算法性心智(algorithmic mind)。如果我们给类型1处理一个显而易见的名称——自主性心智(autonomous mind)——我们现在就有了一个三元思维观,它与以前的双过程观有些不同,因为后者倾向于忽略个体差异,因此忽略了类型2处理中的关键差异。图3.3中的虚横线代表了旧的双过程观中关键区分的位置。该图表示三元观中个体差异的分类,并将流体智力(Gf)的变化与算法性心智处理效率的个体差异联系起来。相比之下,思维倾向(thinking dispositions)反映了反思性心智的个体差异。反思性心智和算法性心智的特点是连续的个体差异。自主性心智的连续个体差异很少。自主性心智的破坏通常反映了认知模块的损伤,导致非常不连续的认知功能障碍,如自闭症或失认症和失读症。

图3.3突出了一个重要意义,即理性是一个比智力更具包容性的概念。要成为理性的人,一个人必须有校准良好的信念,并且必须基于这些信念采取适当的行动来实现目标——这两者都是反思性心智的属性。当然,这个人必须拥有算法层面的机制,使他或她能够执行行动,并以能够确立正确信念和采取正确行动的方式处理环境。因此,理性思维和行动的个体差异可能源于智力(算法性心智)的个体差异,或源于思维倾向(反思性心智)的个体差异。简单来说,理性概念包含两个方面(反思性心智的思维倾向和算法层面的效率),而智力概念——至少从其通常的操作化定义来看——主要局限于算法层面的效率。

图3.3中的概念化有两个巨大优势。首先,它根据智力测试实际测量的内容来概念化智力。也就是说,目前所有的测试都评估算法效率的各个方面(包括我在这里强调的重要操作——维持认知解耦(cognitive decoupling)的能力)。但这就是它们评估的全部内容。没有一个测试试图直接测量认识理性(epistemic rationality)或工具理性(instrumental rationality)的任何方面,它们也不检查任何与理性相关的思维倾向。当现有的智商测试都没有测量任何这类内容时,将智力定义为包括理性似乎是不合理的!第二个优势是图3.3中呈现的模型解释了民间心理学所认识到的现象的存在——聪明人做愚蠢的事(失理性症(dysrationalia))。

图3.3. 三元框架中的个体差异

从图3.3可以清楚地看出,为什么理性和智力可以分离,造成失理性症。只要思维倾向的变化与智力不完全相关,那么理性与智力之间就存在统计学上的分离可能性。大量实证证据表明,思维倾向和智力的个体差异远非完全相关。涉及数千名受试者的许多不同研究表明,智力测量与某些思维倾向(例如,积极开放的思维、认知需求(need for cognition))仅显示中度到弱相关(通常小于0.30),与其他思维倾向(如责任心、好奇心、勤奋)的相关性接近零。

心理学家米尔顿·罗基奇(Milton Rokeach)在其关于教条主义(dogmatism)的经典研究中,对于他的构念与智力测试分数显示接近零相关性感到困惑。他思考道:“我们似乎在这里确实是在处理智力,尽管不是当前智力测试所测量的那种智力。显然,智力测试没有触及我们在这项工作中所描述的认知功能类型。这似乎是矛盾的。因为当前的工作关注的正是智力测试据称关注的那些认知过程”(1960年,第407页)。罗基奇注意到的悖论是,智力概念的主张与该构念的测试实际测量的认知过程之间存在巨大的不匹配。在当前的观点中,罗基奇对教条主义的测量确实是反思心智(reflective mind)的一个重要思维倾向(thinking disposition),但没有理由将其视为智力的一个方面。教条主义/开放性(dogmatism/openness)反而是反思心智中与理性(rationality)相关的一个方面。

需要注意的是,反思心智的思维倾向是理性思维背后的心理机制。最大化这些倾向并不是理性思维本身的标准。理性反而涉及通过明智的决策制定和优化信念与证据的契合来最大化目标实现。反思心智的思维倾向是实现这些目标的手段。当然,诸如反思性(reflectivity)和信念灵活性(belief flexibility)等常见研究的倾向的高水平对于理性思维和行动是必需的。但”高水平”并不一定意味着最大水平。例如,人们不会最大化反思性维度,因为这样的人可能会陷入无休止的沉思而永远无法做出决定。同样,人们也不会最大化信念灵活性的思维倾向,因为这样的人可能最终会有病态的不稳定人格。反思性和信念灵活性是”好”的认知风格(cognitive styles)(因为大多数人在这些维度上还不够高,所以”更多会更好”),但它们并不意味着要被最大化。

还有一个进一步的理由来支持我在这里提出的三分结构——一个实证理由。为了在最大程度上统计预测理性思维和行动,除了智力之外,还需要考虑反思心智的方面。例如,认识理性(epistemic rationality)的一个重要方面是将证据适当地校准到信念的能力。这种校准的一条规则是,模糊的证据应该导致试探性的信念。人们经常违反这一规定,特别是当我方偏见(myside bias)在起作用时。研究发现,遵循这一规定的倾向与两种思维倾向——对确定知识的信念倾向和认知需求(need for cognition)——的相关性比与智力的相关性更强。

在我自己的实验室中,我们开发了一个论证评估任务,其中我们推导出一个指数,衡量论证评估与论证质量相关联的程度,独立于先前的信念。智力确实与在我们的任务中避免信念偏见(belief bias)的能力相关。尽管如此,我们一致发现,即使在统计上控制了智力之后,我们的论证驱动处理指数上的个体差异可以通过各种思维倾向来预测,包括:教条主义和绝对主义(absolutism)的测量;分类思维(categorical thinking);灵活思维(flexible thinking);信念识别(belief identification);反事实思维(counterfactual thinking);迷信思维(superstitious thinking);以及积极开放心态思维(actively open-minded thinking)。

其他理性思维方面也是如此。例如,研究人员研究了人们表现出特定类型非理性判断的情况——他们过度受到生动但不具代表性的个人和证言证据的影响,而对更具代表性和诊断性的统计证据影响不足。我们在自己的实验室中研究了各种此类情况,并一致发现,积极开放心态思维的倾向始终与依赖统计证据而非证言证据相关。此外,即使在统计上控制了智力之后,这种关联仍然存在。对于我们研究的各种其他理性思维倾向,也得到了类似的结果。

理性思维本身在控制智力因素后能被思维倾向预测,而且理性思维的结果同样能被反思心智特征的差异所预测。在一项重要研究中,Angela Duckworth和Martin Seligman发现,在排除智力造成的方差后,一组八年级学生的平均成绩点数能被自律性测量(即反思层面的反应调节和抑制指标)所预测。纵向分析显示,自律性比智力更能预测整个学年中平均成绩点数的变化。人格变量中的尽责性(conscientiousness)——反映反思心智的高层次调节特性——已被证明能独立于智力预测学业表现和工作场所的绩效测量。政治心理学家Philip Tetlock研究了专家政治预测者,他们都拥有博士学位(因此推测具有高智力),他发现非理性过度自信与认知调节相关的思维倾向有关。Wandi Bruine de Bruin及其同事招募了360名人口统计特征与2000年美国人口普查相似的公民样本,对他们进行了一系列类似本书将要讨论的理性思维任务测试。他们形成了一个反映整体理性思维技能的综合分数,发现它与糟糕决策结果的综合测量(例如支票跳票、被逮捕、失去驾驶特权、信用卡债务、被驱逐)呈(负)相关。重要的是,Bruine de Bruin及其同事发现,在控制认知能力造成的方差后,他们的决策结果测量中的方差能被理性思维技能所预测。

在我一直在这里回顾的任务范围内(以及后续章节将讨论的更多任务),理性思维任务的表现与智力呈中等相关。然而,与认知能力的关联程度留下了很大空间让思维倾向来解释系统性变异。此外,如果有的话,我回顾的研究实际上高估了智力与理性思维之间的联系。这是因为许多这些研究给受试者提供了有用的指导——例如,他们应该把先前的观点放在一边,以无偏见的方式进行推理。文献中有一种模式表明,当受试者没有得到这样的指导时——当他们可以根据自己的意愿自由地以有偏见或无偏见的方式进行推理时(就像我们在现实生活中所做的那样)——那么无偏见推理与智力之间的相关性几乎为零(而不是在给出这些指导时获得的适度的.30-.40相关性)。

例如,在一系列研究中,发展心理学家Paul Klaczynski表明,在评估证据时,如果受试者没有得到明确的去情境化指导——即把他们先前的观点放在一边——智力与以无偏见方式推理的倾向之间几乎没有相关性。我的研究小组产生了与这一发现一致的证据。在一项研究中,Maggie Toplak和我让受试者针对一个有争议的问题(是否应该允许人们出售自己的内脏器官?)生成论点。我们还评估了个人对所讨论问题的立场。我们发现任务中存在显著的我方偏见(myside bias)(人们倾向于给出更多支持他们立场的论点而不是反对的论点),但我方偏见的程度与认知能力无关。

简而言之,我们的研究与其他研究者的研究一致表明,在非正式推理情境中,当人们没有被告知要把先前的信念放在一边时,智力与以无偏见方式推理的倾向无关。这样的模糊情境(没有明确的无偏见指导)在现实生活中很常见,这意味着文献实际上可能高估了智力对理性的贡献,因为实验文献中的许多任务包含了关于任务要求以及如何推理以满足这些要求的明确指导。更聪明的人似乎只有在你事先告诉他们什么是好的思维时才推理得更好!考虑到图3.2中的结构,这几乎没有意义。从图3.4中呈现的扩展模型来看,这变得更加可以解释。

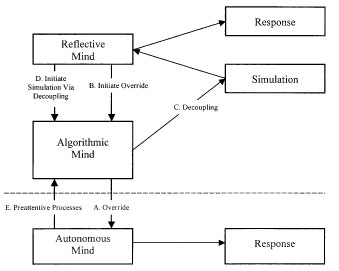

覆盖能力(override capacity)是算法心智的一个属性,它由图3.4中标记为A的箭头表示。然而,以前的双过程理论倾向于忽视首先启动覆盖功能的高层次认知功能。这是反思心智的一个倾向性属性,与理性有关。在图3.4的模型中,它由箭头B表示,从机器智能术语来说,它代表对算法心智的调用,通过使其离线来覆盖1型反应。这是一个不同于覆盖功能本身(箭头A)的心理功能,我已经提出证据表明这两个功能由不同类型的个体差异所标记——维持对1型反应抑制的能力由流体智力(fluid intelligence)测量标记,而启动覆盖操作的倾向由反思性(reflectiveness)和认知需求(need for cognition)等思维倾向标记。

图 3.4. 三元框架的更完整模型

图 3.4 展示了认知的另一个在以往双过程理论中有所忽略的方面。具体来说,覆盖功能(override function)在双过程理论中占据重要地位,但计算替代反应的模拟过程(simulation process)却较少受到关注,而正是这种替代反应使得覆盖变得有价值。图 3.4 明确展示了模拟功能,以及启动模拟的调用源于反思心智(reflective mind)这一事实。解耦操作(decoupling operation)(由箭头 C 表示)本身由算法心智(algorithmic mind)执行,而启动模拟的调用(由箭头 D 表示)则由反思心智发出。同样,与启动调用和解耦操作相关联的是两种不同类型的个体差异——具体来说,前者与理性思维倾向(rational thinking dispositions)相关,后者与流体智力(fluid intelligence)相关。最后,算法心智通过所谓的前注意过程(preattentive processes)(箭头 E)接收来自自主心智(autonomous mind)计算的输入。

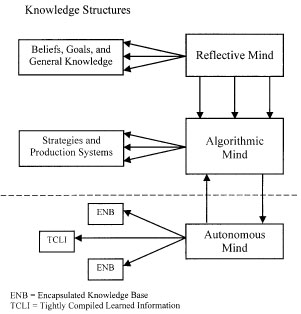

心智软件(mindware)这个术语是由哈佛认知科学家大卫·珀金斯(David Perkins)创造的,指的是一个人可以从记忆中检索的规则、知识、程序和策略,以帮助决策和问题解决。珀金斯使用这个术语来强调大脑/计算机类比中与软件的相似性。三元心智模型中的每个层级都必须访问知识来执行其操作,如图 3.5 所示。如图所示,反思心智不仅访问一般知识结构,而且重要的是,还访问个人的观点、信念和通过反思获得的目标结构。算法心智访问认知操作的微策略和用于排序行为和思想的产生式系统规则(production system rules)。最后,自主心智不仅访问进化编译的封装知识库,还检索由于过度学习和练习而变得紧密编译并可供自主心智使用的信息。

需要注意的是,图 3.5 中显示的是每个心智特有的知识库。算法层级和反思层级的过程也接收来自自主心智计算的输入(见图 3.4 中的箭头 E)。可供检索的心智软件,特别是反思心智可用的心智软件,部分是过去学习经验的产物。这里我们可以直接联系到前面提到的卡特尔/霍恩/卡罗尔(Cattell/Horn/Carroll)智力理论。反思心智可检索的知识结构代表 Gc,即晶体智力(crystallized intelligence)(智力即知识)。回想一下,Gf,即流体智力(智力即过程),已经在图中表示出来了。它是算法心智的一般计算能力——重要体现在维持认知解耦的能力上。

Gf/Gc 理论是现有最全面且经过广泛科学验证的智力理论。因此,了解其两个主要组成部分如何忽略理性思维的关键方面是很重要的。流体智力当然会与理性有一定关系,因为它标示了算法心智维持解耦的计算能力。由于覆盖和模拟是理性思维的重要操作,Gf 在某些情况下肯定会促进理性行动。然而,启动覆盖的倾向(图 3.4 中的箭头 B)和启动模拟活动的倾向(图 3.4 中的箭头 D)都是反思心智的方面,不在智力测试的评估范围内,因此这些测试会忽略理性的这些组成部分。

图 3.5. 三元框架中的知识结构

关于 Gc 的情况略有不同。诚然,理性思维的大部分心智软件从抽象意义上讲会被归类为晶体智力。但它是测试中具体评估的那种晶体知识吗?答案是否定的。理性思维的心智软件是某种专门化的心智软件(它集中在概率推理、因果推理和科学推理等领域,我将在后面的章节中讨论)。相比之下,IQ 测试中评估的晶体知识是特意设计为非专门化的。测试设计者为了确保 Gc 的采样公平且无偏见,明确尝试广泛采样词汇、言语理解领域和一般知识。广泛采样确保了测试的无偏性,但这不可避免地意味着对理性至关重要的特定知识库将不会被评估。简而言之,按传统方式测量的 Gc 不能评估理性的个体差异,而 Gf 也只能间接地、在轻微程度上做到这一点。

通过对心智软件(mindware)的讨论,我们已经确定理性需要三种不同类别的心理特征。首先,需要算法层面的认知能力,以便能够持续进行覆盖和模拟活动。其次,反思心智必须具有倾向去启动对自主心智产生的次优反应的覆盖,并启动模拟活动以产生更好的反应。最后,在模拟活动期间,允许计算理性反应的心智软件需要是可用和可访问的。智力测试只评估决定理性思考和行动的这三个特征中的第一个。作为理性思维的衡量标准,它们是根本不完整的。

既然我们已经提出了三元心智模型的框架,我们可以重新审视本书开头的例子——乔治·W·布什总统的思维过程。然而,由于美国政治高度两极化,需要快速说明一点。在这样的领域中,人们往往无法就事实达成一致。然而,我认为在这个时候——在布什总统任期八年之后——我们有大量一致的证词和评论,在科学中,这被称为证据的趋同。

事实上,没有人怀疑——即使是总统的支持者也不怀疑——我将在这里描述的他的认知方面是他的特征。他的支持者在众多书籍中准确描述了这些特征。在第1章中,我提到了两位保守派评论员戴维·弗鲁姆和乔治·威尔对总统的评价,他们对布什的许多政策并非不同情。弗鲁姆是总统的前演讲稿撰写人,他对布什智力的看法(“有时肤浅,甚至教条;常常缺乏好奇心,因此消息不灵通”,第272页)与共和党参议员约翰·麦凯恩的看法完全一致,麦凯恩在2000年共和党提名中被布什击败,但在伊拉克战争问题上是总统最重要的盟友之一。当被问到布什是否征求过他的意见时,麦凯恩回答说:“不,不,他没有。事实上,他对知识并不好奇”(伍德沃德,2006年,第419页)。《新闻周刊》杂志的记者埃文·托马斯和理查德·沃尔夫在报道布什如何处理伊拉克战争时填补了这一模式的其他部分。我们在巴格达的一位高级官员在各种视频会议中观察到布什,注意到总统”对冗长、详细的讨论明显缺乏兴趣,产生了寒蝉效应”(第37页)。记者们指出,“据所有人说,他对知识并不好奇。偶尔被带入布什泡沫的局外人观察到,信仰而非证据是决策的基础”(第37页)。许多其他评论员也呼应了这些描述。

尽管如此,许多批评布什总统思维的评论员坚持认为他并不缺乏智力。布什在耶鲁大学的朋友罗纳德·麦卡勒姆说,布什”非常聪明,但除非学习有实际价值,否则他对学习不感兴趣”(凯斯勒,2004年,第27页)。英国首相托尼·布莱尔发现布什具有克林顿总统所缺乏的品质——可靠性,布莱尔反复告诉他的同事布什”非常聪明”(巴恩斯,2006年,第56页)。

布莱尔用”非常聪明”这个短语指的是同样的东西——流体智力(Gf)——使布什在年轻时能够在作为智力代理的测试中表现出色。然而,流体智力的存在并没有阻止他表现出心理学家熟知的非理性思维倾向。总统只具备决定理性思维的三个特征之一——算法层面的认知能力。他缺少两个基本因素——支持理性行动的心智软件和支持理性思考的反思心智的思维倾向(thinking dispositions)。事实上,他的案例表明智商测试所遗漏的智力品质是多么重要。

对于乔治·布什思维特征描述中所建议的大多数思维倾向,都有已发表和经过充分研究的量表或任务。理性评估技术已经如此先进,我们可以想象,例如,测试布什总统(在他担任总统之前很久),实际上可以准确预测现在已知对他具有如此显著特征的思维属性。使用文献中实际量表和任务的术语,理性思维的正式测试可能会揭示总统:过度自信;典型智力参与度(typical intellectual engagement)低;经验开放性(openness to experience)低;信念固执(belief perseverance)高;确认偏差(confirmation bias)高;对直觉的信仰高;冲动性高;单向思维高;认知需要(need for cognition)低;经验开放性低;不进行反事实思考(counterfactual thinking);将信念视为财产(具有高信念认同,belief identification);对结论的需要(need for closure)高,思维灵活性低。

布什在所有这些思维倾向上的得分方向都与较低的理性相关。流体智力没有对一系列有问题的智力特质提供免疫。布什总统是一个聪明的人——与他的测试分数一致,也与许多接近他的人坚持的看法一致。但他不是一个非常理性的人。

在美国社会中,认知技能几乎已经等同于智力技能——智力的心智基础。这种等同是一个错误。

——Robert J. Sternberg,《智慧、智力与创造力的综合》,2003b

我完全同意Robert Sternberg在本章开头引用的观点。我们把智力当作涵盖所有认知能力来对待,这忽略了一些重要的东西。十多年前,我创造了”非理性症(dysrationalia)“这个术语,目的是引起人们对认知生活中一个大领域的关注——理性思维(rational thinking),而这正是智力测试未能评估的。智商测试并不能衡量所有重要的人类能力,这个观点并不新鲜。这正是广义智力理论家这些年来一直强调的,所以从某种意义上说,我与那些希望停止高估MAMBIT(智力测试所测量的心智能力)的批评者站在一起。然而,我驯服MAMBIT的策略与Howard Gardner和Robert Sternberg等批评者不同。这些批评者希望扩大”智力”这个术语的范围(实践智力、身体-动觉智力等),以表明在他们看来,MAMBIT并不是智力的全部。尽管我对这些批评者的一些目标表示同情,但我认为他们的策略是错误的。原因如下。

广义理论家使智力的概念膨胀了。所谓膨胀,我的意思是在这个术语中放入了比智商测试所测量的更多的内容。广义理论家中有一个非常强烈的倾向,就是使用形容词来区分他们智力概念中更广泛的部分与”智商测试部分”。Sternberg和Gardner等主要理论家谈论实践智力、创造智力、人际智力、身体-动觉智力等。在这样的用法中,“智力”这个词变成了”该领域中的最优或专家行为”的标记。例如,当Sternberg讨论高实践智力时,可以理解为”实践事务领域中的最优行为”,或者当Gardner谈论高身体-动觉智力时,他的意思只不过是在身体-动觉领域的高功能表现。“智力”这个词实际上是多余的。它的存在仅仅是为了给相关领域增加地位(使其与MAMBIT处于同等地位)。这个策略似乎是这样的:因为智力是一种有价值的特质,而我们也希望身体-动觉天赋得到重视,所以我们将”智力”这个术语融合进去,以便将一些价值从智力转移到身体-动觉天赋上。实际上,这就是为什么教育工作者对”多元智能(multiple intelligences)“理念如此热衷的原因。它的科学地位与他们无关。他们把它当作一个激励工具——来表明”每个人在某些方面都是聪明的”。社交智力或情绪智力的创造也是如此。

然而,这种策略有一些未预料到的后果——其中一些相当讽刺——这些后果还没有得到充分的重视。用同一个名称标记不同的心智实体,会鼓励许多广义理论家想要攻击的那个假设——它会提高对MAMBIT的尊重。从某种意义上说,广义理论家试图打破构念效度(construct validity)的一条规则——也是常识:名称相同的东西应该归在一起。如果这些真的是独立的心智能力,而我们希望强调它们的独立性,那么我们就不应该通过把它们都称为”智力”来暗示恰恰相反的东西。然而,通过他们对”智力”一词的滥用,广义理论家颠覆了他们的初衷——将”智力的智商测试部分”(MAMBIT)孤立为我们可能希望重视的众多认知美德(空间能力、创造能力、实践事务的流畅性)之一。人们将继续假设MAMBIT与所有这些其他事物相关(用心理测量学术语来说,是正向关联manifold的假设)。

通过使”智力”这个词膨胀,通过将它与越来越多有价值的心智活动和行为联系起来,广义理论家将成功地做到与他们许多人意图相反的事情——将”智力的智商测试部分”缩小到合适的尺寸。如果你使概念术语”智力”膨胀,你也会使其所有密切相关的东西膨胀——而100年的心智测试使得一个简单的历史事实是,“智力”这个术语最密切的关联就是”智力的智商测试部分”。

在评论他的多元智能理论历史时,霍华德·加德纳提到,他曾考虑过其他术语,如技能或能力,但后来意识到”这些词都各有陷阱,我最终决定大胆地采用心理学中的一个词,并以新的方式拓展它……我提议扩展智能这个术语的含义,使其涵盖许多被认为超出其范围的能力”(1999, pp. 33, 34)。同样,罗伯特·斯滕伯格认为”也许是时候扩展我们以及每个人对智能意义的理解了”(2003b, p. 69)。显然,这里的目标之一是强调,在MAMBIT之外,认知生活还有其他重要方面。这是我与许多广义理论家共同的目标。然而,我不明白为什么从认知角度来说,人性中的一切都必须贴上智能的标签——特别是当其中一些事物已经有现成的标签(包括科学标签和民间标签)时(理性、创造力、智慧、批判性思维、开放性思维、反思性、对证据的敏感性)。

事实上,我认为如果我们继续这种将每一个积极认知特质都标记为智能的趋势,只会加剧社会对MAMBIT的不当神化,而这正是斯滕伯格、加德纳和我共同反对的。考虑一个思想实验。想象有人反对在评价汽车时过分强调马力(发动机功率)。他们觉得马力在人们的思维中占据了太大的地位。为了淡化马力的重要性,他们开始将汽车的其他特性称为”制动马力”、“转向马力”和”舒适马力”。这样的策略会让人们不太可能将发动机功率作为汽车”优劣”的指标吗?我认为不会。我认为这反而会更加凸显这个人希望淡化的特征。正如将”所有好的汽车特性”都称为马力会强调发动机功率一样,我认为将”所有好的认知特性”都称为智能将助长对MAMBIT的神化。

这样的策略将阻碍培养其他认知特征的教育努力。例如,在广义的智能定义下,批判性思维技能消失了。如果将智能概念化得很宽泛,所有批判性思维或理性评估都会成为智能的一部分。而且,智力测试制作者从这些广义定义中获益,因为人们会继续将广义的智能概念与这些测试联系起来。他们怎么会不这样呢?这些测试带有智能的标签,而测试制作者并不急于打破与广义理论的联系。例如,大卫·韦克斯勒在他的书中将智能定义为”个体有目的地行动、理性思考和有效应对环境的综合或整体能力”(1958, p. 7),尽管他编制了一个以他名字命名的智商测试,却根本没有测量这些东西,这确实需要相当大的胆量!

我的策略与广义理论家不同。我的做法是让MAMBIT在科学术语中划分出它所能涵盖的范围,将其标记为智能,并将智能限制在这个范围内。我们可以通过指出认知生活中其他有价值的部分也有合法的科学术语和民间术语,而且其中一些是可测量的,从而在民间心理学中驯服智能概念。这一策略利用了许多智商测试批评者所哀叹的一个生活事实——智力测试在短期内不会改变。这些测试带有智能的标签,因此在智能的民间心理学中,MAMBIT将始终占据主导地位。我认为忽视这一事实是一个错误。

相反,我的策略是在心智词汇中为理性开辟一些空间,并在此过程中驯服智能概念。我提出理性障碍(dysrationalia)的策略是防止智能吸收理性概念——这是智商测试无法测量的东西。我将智能一词限定于MAMBIT,这种做法有一个不小的优势,即使用方式与现实世界的测量和测试相一致。我们对理性行动和信念形成有连贯且可操作性强的概念。我们对MAMBIT有连贯且可操作性强的概念。将这些概念融合在一起不会带来任何科学目的,因为它们非常不同。相反,科学进步是通过区分概念来实现的。理性障碍,以及它并不罕见的事实,突出表明”所有好的东西”(在这种情况下是理性)并不总是与MAMBIT相伴而行。

广泛的智力观点将这一术语扩展到各种其他构念上,其部分动机是希望削弱IQ测试的评价和声望。这种策略似乎是通过扩大智力的定义来淡化IQ测试的重要性,使它们(IQ测试)只成为这个更大概念的一小部分——一种稀释策略。但是,通过将其他积极价值的事物倾倒进智力概念来扩展它,并不能成功打破与IQ测试的联系,原因有二。第一个原因是,将MAMBIT与智力概念联系起来的百年历史所产生的影响不会轻易减弱。第二,即使在广泛观点的扩展概念中,MAMBIT仍然是最容易测量的组成部分——而最可测量的组成部分总是会主导所有其他组成部分,无论这个概念有多么广泛或包容。

如果我是对的,那么广泛理论家的策略最终会给我们带来最坏的结果——一个比以往任何时候都更有声望的智力概念(因为现在各种其他好东西都与它联系在一起),以及MAMBIT的价值通过与新的扩大的智力观点的联系而进一步膨胀!更重要的是,理性概念被忽视了,因为它没有被单独命名(而是与智力概念混为一谈并消失在其中)。没有必要真正评估理性,因为它的语义空间已经被扩大的智力观点吞噬了。强调MAMBIT不能测量理性思维将变得比现在更加困难。尽管大多数人认识到IQ测试并不包含所有重要的心智能力,但我们的行为(和言谈)却常常好像忘记了这一事实。当我们对聪明人做愚蠢的事感到惊讶时,这种惊讶还能来自哪里,如果不是来自理性和智力应该结合在一起的隐含假设?理性障碍(dysrationalia)的概念(以及表明这种情况并不罕见的经验证据)应该有助于减少我们对这种现象的惊讶,并创造概念空间,让我们重视至少与MAMBIT一样重要的能力——形成理性信念和采取理性行动的能力。

专业心理学家会立即认识到,我将智力仅仅定义为MAMBIT的提议是E·G·博林(E. G. Boring)臭名昭著的格言的一个版本——这种认识可能会导致他们中的一些人对我的提议犹豫不决。博林的格言是,我们应该将智力定义为智力测试所测量的东西。然而,使博林的建议令人反感的是,在当时(1923年)无论是他还是其他任何人都不知道这些测试测量的是什么。正因为如此,博林对智力的定义是真正循环的。现在的情况完全不同了。从信息处理和认知神经科学的角度来看,我们现在知道这些测试测量的是什么。

与传统智力概念的一些批评者不同,我认为心理测量学界在IQ测试和(狭义的)智力概念本身的变化方面的惯性是有一定道理的。传统智力研究是科学哲学家所使用的那种意义上的进步研究纲领(progressive research program)。有各种迹象表明,传统范式中的工作正在从本质上分割自然。首先,该领域在流体智力和晶体智力理论的形式上有一个共识模型。大量工作已经用于揭示流体智力的认知子成分。我们现在知道,Gf的方差与工作记忆容量的测量方差有很大的重叠。重要的是,工作记忆的计算特征也在同一时期被识别出来。最关键的洞察是,工作记忆任务所挖掘的核心认知功能是认知解耦(cognitive decoupling)——操纵次级表征的能力,这些次级表征不像初级表征那样以一对一的方式追踪世界。

认知解耦似乎是解释Gf个体差异的核心认知操作,并且由于其在模拟和假设性思维中的作用,认知解耦是一种关键的心智能力。因此,传统智力测试——以及MAMBIT——聚焦于心智生活中的重要事物。它们代表了一个科学研究纲领的成果,该纲领正在逐步在一个适当且重要的接合点上分割自然。

我不想低估认知解耦的重要性——MAMBIT的核心个体差异成分。解耦操作帮助我们进行认知改革:评估我们自己的信念和批判我们自己的欲望。然而,在这些测试中测量的认知解耦仍然是算法心智的一个属性,它是在最大条件而非典型条件下被评估的。这样的测量不评估一个人参与解耦操作的典型性。它们不评估反思心智使用这种解耦能力进行认知自我批判的倾向。它们不评估参与假设性思维以帮助问题解决的倾向。维持认知解耦的能力并不能保证行为或思想的理性。当我们测量Gf时,我们测量的是大脑引擎的一个关键方面,而不是驾驶员的技能。

一种具有强烈帝国主义倾向的广泛智力定义,以那些强调智力是”对环境的适应”的定义为代表,就像上文引用的韦克斯勒的定义那样。这类定义将工具理性(instrumental rationality)的大片领域纳入了智力的定义中。当最知名的构念测试根本不评估任何此类内容时,却将智力定义为对环境的适应,这就造成了巨大的混淆可能性。

这种混淆在智力研究中关于所谓弗林效应(Flynn effect)的讨论中显而易见。二十年前,詹姆斯·弗林系统地记录了一些智商测试重新标准化所暗示的现象——智商随时间推移而上升。自1930年左右以来,总体智商似乎每十年上升约3点。流体智力(Gf)的增长幅度大于晶体智力(Gc)。认知心理学家乌尔里克·奈瑟主编了一本由美国心理学会委托编写的书,该书涉及对弗林效应的各种解释。考虑的解释包括营养、城市化、教育、电视和学前家庭环境等。有趣的是,在书中他自己的章节里,弗林本人并不赞同这些解释中的任何一个。相反,他认为智力增长在某种意义上并不”真实”。简而言之,他认为根据他的定义,智商有所增长但智力并未增长。作为他立场的证据,他指出缺乏他认为真正智力增长会带来的文化繁荣。对他来说,相反的趋势体现在”事实上上一代获得专利的发明数量急剧下降”(1998, 第35页),以及著名科学家的名人录并没有爆满这一事实上。

但为什么人们会期望MAMBIT的增长带来这些东西,这一点并不清楚。这些测试并不衡量理性或创造力——这些才可能真正导致弗林所寻找的那种文化爆发。实际上,弗林默认采用了某种环境适应的智力定义,而MAMBIT并不符合这一定义。因此,一些人认为弗林效应造成的悖论(即过去一代人智商的增长并未伴随相应的社会成就),我认为根本不是悖论。这之所以令人困惑,只是因为我们很难记住,尽管我们对智力的通俗概念可能包括对环境的适应,但显示出增长的测试根本不衡量这一点。这些测试衡量的是MAMBIT——认知解耦能力(cognitive decoupling ability),这是一项关键的心智技能,但只是完全理性思维和行为所需的三个组成部分之一。另外两个是促进理性思维的心智软件(mindware)和思维倾向(thinking dispositions)。弗林效应被认为是一个谜题,这表明我们很难不通过将智力的定义扩展到超出测试所衡量的范围来神化智力。

这种对智力的神化可能产生一个我们常常未能认识到的真正反常的道德后果——对MAMBIT低下者的贬低。这种贬低可以追溯到心理测量学作为一项事业的起源。弗朗西斯·高尔顿爵士几乎不承认智商低的人能感受到痛苦:“白痴的辨别能力极低;他们几乎分不清冷热,他们的痛感如此迟钝,以至于一些更白痴的人似乎几乎不知道痛苦是什么。在他们沉闷的生活中,能在他们身上激起的痛苦实际上可能会被当作一种受欢迎的惊喜来接受”(1883, 第28页)。

这种贬低的较温和和微妙的版本一直延续到现代。2004年,作者迈克尔·德安东尼奥出版了一本名为《州立男孩的反抗》的书,讲述了沃尔特·E·费纳尔德弱智学校中男孩受到的虐待,以及一群住在该校的男孩如何反抗这种待遇。然而,令人不安的是,对该书的评论往往集中在那些后来被发现具有正常智商的男孩的故事上。《纽约时报书评》(2004年6月27日)将其评论标题定为”骨折记录:1950年代一所’弱智’学校的误诊和虐待”。我们可能会问,“误诊”与突出这些机构中的虐待问题有什么关系?这里的含义是,对于那些”被正确诊断”的人来说——无论在这种情况下意味着什么——这不知怎么就不那么悲惨了。高尔顿的影子以及智力神化的阴暗面在对这本书的反应中显露无遗。

罗伯特·斯腾伯格(Robert Sternberg)注意到的历史趋势——“将智力测验分数与某种个人价值混为一谈的趋势”(2003b, p. 13)——在现代生活中以多种形式出现。正如斯腾伯格所说,智力已经开始意味着类似一个人的个人本质——某种个人价值的指标。对IQ的神化和对低智力的贬低现在已经如此彻底,以至于人们宁愿拥有高IQ也不要几乎任何其他身体或心理品质。例如,请注意在过去3-4十年中,智力障碍的诊断减少了几乎一半,而同期那些定义——特别是针对父母的定义——强调正常IQ存在的障碍发病率却激增(例如,学习障碍、注意力缺陷多动障碍(ADHD)、阿斯伯格综合征(Asperger’s syndrome))。这种转变部分是社会变化、消费主义侵入诊断类别以及学校、临床医生和家长引入的确认偏差(ascertainment biases)的结果。例如,许多父母更容易接受那些没有附带”低IQ”的诊断类别。不要介意某些情绪和行为障碍相关的生活问题通常比许多形式的中度/轻度智力障碍相关的问题严重得多。正如医生G·罗伯特·德隆(G. Robert Delong)指出的:“在我的工作中,我遇到的一些年轻人的智力迟缓与他们严重的行为障碍相比微不足道。最终,是行为障碍而不是智力迟缓对家庭生活具有决定性和破坏性。这表明智力迟缓概念存在根本缺陷:’心理’生活不仅包括智力能力(通过IQ测试测量)”(2004, p. 515)。

这一评论引出了接受广义智力定义的一个讽刺性含义。如果接受广义定义,特别是强调”适应环境”标准的定义,那么近年来激增的所有障碍类别都必须以新的视角看待。许多情绪障碍、行为障碍和ADHD病例现在也将代表低智力病例,因为这些障碍的定义特征几乎就是它们代表对环境的不良适应。设想一下,如果几十年前广义理论家获胜,这些障碍类别中的一些是否会变得如此流行,这是很有意思的推测。想象一下,如果ADHD儿童的行为在民间心理学(folk psychology)中通常被称为”低智力”。对这个思想实验的回应可能是,我们仍然会注意到ADHD儿童(甚至情绪失调儿童)与智力障碍儿童之间的”某些差异”。如果我们倾向于给出这种回应,想想它意味着什么。它意味着我们可以在民间心理学中注意到并标记MAMBIT。如本章前面所述,科学证据确实汇聚于这样的结论:MAMBIT指出了一类相当重要的心理操作。问题只是民间心理学过于重视那些心理操作——以及用于测量它们的测试。Gf是一种机制,不是灵魂。

最后,我的论点本质上是,如果我们注意标记它不是的东西(理性),并且不让术语”智力”包含那些其他东西,我们就会不那么重视MAMBIT。我认为民间心理学现在确实在某种程度上区分了理性和智力,但民间心理学可以改进以更好地做到这一点。

我认为民间心理学可以改进以进一步标记智力/理性区别,这是基于我几年前与长期合作者理查德·韦斯特(Richard West)进行的一项研究。我们让受试者以相当开放的方式写下他们认为智力是什么。也就是说,我们要求他们论述以下内容:“说一个人正在智能地思考或行为是什么意思?也就是说,解释一下你使用’智力’这个术语时的含义。智能思考和行为的特征是什么?”重复早期关于智力民间心理学的研究,我们发现学生对智力有广义的理论,这些理论通常包含理性的方面。然而,当受试者之前被要求用以下探测给出他们关于理性的民间理论时,智力理论就不那么广泛了:“说一个人正在理性地思考或行为是什么意思?也就是说,解释一下你使用’理性’这个术语时的含义。理性思考和行为的特征是什么?”

更有说服力的是我们问卷的第三部分,在回答了他们对智力和理性的个人定义后(一半受试者首先被问及前者,一半被问及后者),受试者被问及他们是否区分智力和理性。具体来说,他们被呈现以下探测:“理性和智力有关吗?请解释。”绝大多数受试者确实看到了两者之间的差异——经常提到我讨论过的”聪明但做傻事”现象(理性障碍(dysrationalia))。典型回应的例子如下:

受试者9:

理性和智力确实是相关的,因为它们的定义在很大程度上是重叠的。两者都包括推理或逻辑思考的能力。从某种意义上说,它们是相互关联的,因为一个理性的人通常是聪明的。但如果反过来看,它们就大不相同了。例如,一个人可能是聪明的(机灵的、聪颖的),但绝不理性(行为举止可接受、合理)。在许多人看来,萨达姆·侯赛因是聪明的,但不理性。它们在表现形式上有所不同。理性或非理性的表现更多地体现在一个人的行动和行为上,而不是思想上。

受试者10:

理性和智力既相关又不相关。我觉得要表现得理性,一个人必须具有智力来思考自己的行为。由于理性行为是由头脑支配的行为,智力确实起着作用。我认为它们不相关的原因是,非常聪明的人可能并且确实会表现出非理性的行为。这种情况最常发生在人们的情绪占据上风,人们在没有经过理智思考的情况下就采取行动时。

受试者13:

理性和智力在某些方面是相关的;然而,一个人可以非常理性但同时并不很聪明,反之亦然。许多人具有良好或常识性的能力,这些能力是理性的;然而,这些人中的很多人并不被认为是非常聪明的。尽管他们具有良好的推理、思考和行为能力,但他们可能难以理解、感知和处理信息(即,他们可能不擅长书本知识,但在街头智慧或日常情况下非常擅长)。另一方面,有很多聪明人能够轻松理解信息或刺激,但却无法用理性思考或推理来解决简单的问题。我认为理性和智力绝对是不同的;它们有时相关,但一个人很容易只具备其中一种能力。

受试者17:

理性和智力的相关性在于它们都使用推理和理解。然而,我相信智力,或一个人获取知识的能力在某种程度上是天生的,而理性是后天学习的。一个人可以通过接触环境及其期望来学会做出理性的决定。我确实认为理性和智力是相关的,因为如果一个人有智力,那么他们就能更快地掌握理性。他们会以与不聪明的人不同的方式理解概念、经验和其他事物。

受试者30:

理性和智力非常密切相关。两者都需要从各个角度看待问题的能力,并能够将这些问题分解并分析每个部分……然而,理性明确地指在特定时刻将所有情绪排除在决策过程之外的能力。在这方面,聪明的人有时可能会做非理性的事情。此外,理性且情绪稳定的人将有能力仔细思考问题,但可能没有能力预见他/她的决定将如何影响未来的情况。在某些方面,理性和智力似乎是相关的,但在其他方面它们则大不相同。

这些回答表明,民间心理学(folk psychology)似乎确实认识到理性障碍(dysrationalia),并且在这样做时表明它确实区分了智力和理性。当然,这在我们的实验中可能更加明显,因为先前的问题引起了对理性概念的关注,并可能暗示了将其与智力分离的可能性。但这正是我的观点。当我们给受试者提供”理性”这个术语(他们不倾向于自发想到)时,我们的受试者毫无困难地将理性与智力区分开来,然后认为解释聪明人做愚蠢事情的现象没什么困难。

我希望现在本章的标题——将智力缩小到合适的尺度——已经有了背景说明。需要缩小尺度的是我们对智力的概念化——将所有重要的心理品质纳入其中,或将其附加到我们希望赞扬或强调的每一种有价值的心理品质上的倾向。相反,我们应该将智力概念化为MAMBIT。通过限制”智力”这个术语,我们将为其他品质(理性思维)创造概念空间,而这些品质目前被忽视,因为它们没有在智商测试中被测量。我们文化对智力概念的执着掩盖了社会至少同样需要的其他心理品质。未能发展这些心理品质会导致理性障碍。在接下来的几章中,我们将看到理性障碍为何会发生以及为何并不罕见——简而言之,我们将看到为什么智力不能防止非理性的思想和行为。

我那个反事实推理的、内省的、努力思考的祖先可能会被狮子吃掉,而他那个不思考但反应更快的表亲则会跑去寻找掩护……证据表明,我们的思考比我们认为的要少得多。

——纳西姆·尼古拉斯·塔勒布,《黑天鹅》,2007年

实际上,所有动物都承受着严格的选择压力,要尽可能愚蠢,只要能够生存下去。

——彼得·里奇森和罗伯特·博伊德,《不仅仅靠基因》,2005年

您不需要费力寻找理性障碍的例子。在个人财务领域,第2章讨论的约翰·保罗斯(John Paulos)和大卫·登比(David Denby)的案例并非不典型。我们现在知道为什么像保罗斯和登比这样聪明的人在市场不景气时往往会损失惨重,以及为什么即使在牛市期间许多聪明人也赚不到多少钱。让我们回顾一下股市的一个非常动荡的时期,从1998年初到2001年底。在此期间,Firsthand Technology Value共同基金表现非常出色。其年化总回报率为16%——也就是说,这段时期的平均收益为每年16%。然而,投资该基金的普通投资者在同样的四年期间却损失了31.6%的资金。从1998年到2001年,在基金年化回报率为+16%的时期内,投资者通过投资该基金总共损失了19亿美元(是的,是19亿,不是千万)。这怎么可能是真的?投资者怎么会在一个投资组合同期显示年化收益率为16%的基金中亏钱?

答案在稍加思考后就会明白。基金+16%的年化回报率本应是任何在1998年初投资该基金并持续持有至2001年底的投资者所获得的收益。但大多数投资者并没有在整个期间持有该基金。他们在不同时点投资基金,在不同时点兑现——通常同一投资者会多次进出基金。在此期间,Firsthand Technology Value基金是一个波动性很大的基金。当它上涨时,涨幅很大;当它下跌时,跌幅也很大。现在这个看似矛盾的现象很容易解释了(这在一定程度上说明了理性障碍的普遍性)。投资者在该基金中损失了大量资金,因为他们在完全错误的时机投资和兑现。换句话说,他们在高位买入,在低位卖出。而且因为高位时非常高,低位时非常低,这种行为导致参与其中的个人遭受了极其巨大的损失。

这种自我挫败的行为并不仅限于Firsthand Technology Value基金。例如,在同一时期,Janus Mercury基金的年化回报率为+13.9%,但其投资者却亏损(年化回报率为-7.4%);Fidelity Aggressive Growth获得了+2.8%的年化回报率,但其投资者却实现了-24.1%的年化损失;Invesco Dynamics基金的年化回报率为+7.0%,但其投资者仍然亏损(年化回报率-14.4%)。金融记者贾森·茨威格(Jason Zweig)在报道一项关于1998-2001年间700只共同基金的研究时指出,“投资者的表现显著低于其基金的报告回报率——有时每年低达75个百分点”(2002年,第112页)。茨威格告诉我们,在这700只基金中,平均总回报率为年化+5.7%,但普通投资者仅获得了+1.0%。茨威格引用福特基金会(Ford Foundation)的劳伦斯·西格尔(Lawrence Siegel)的话说,“如果投资者获得基金报告的回报率,我们都会很富有。那为什么我们都不富有呢?因为人们不断搬起石头砸自己的脚”(第113页)。那些”不断搬起石头砸自己的脚”的人是非理性的。由于大多数股票投资者是高收入人群,而高收入与较高的教育程度相关,我们可以确信,这个次优行为的巨大例子(投资者损失了超过2000亿美元的潜在收益)代表了真正大规模的理性障碍(dysrationalia)。

认知科学家现在对维持这种广泛功能失调行为的心理过程有了相当多的了解。例如,许多人在知识校准(knowledge calibration)方面过度自信。他们认为自己知道的比实际更多,并且认为自己能比他人更好更快地处理新信息。作为股市投资者,这是一个极其糟糕的心理特征,因为主要市场中到处都是使用复杂技术辅助工具分析金融数据的有才华的个人。这些分析师对市场总体以及特定股票所了解的大部分内容已经反映在特定证券的市场价格中。“周末投资者”认为他们能发现这些分析师遗漏的关于特定股票市场的某些信息并加以利用,这纯粹是愚蠢的,然而成千上万的投资者(其中许多人智商相当高)都受到这种功能失调思维特征的困扰。结果,他们表现出降低整体回报的投资行为:他们交易过于频繁。过于频繁的交易会产生额外的交易成本,而且由于他们的行为并非基于任何优越的知识,他们试图”择时交易”(market timing)(反复进出市场)也会降低回报。具有讽刺意味的是,信心较低的投资者往往更多地采用被个人理财专业人士判定为更优的”买入并持有”策略。心理学家已经开发出测量这种心理特征——过度自信倾向——的方法,这种特征对投资行为有着重大影响。

导致人们犯投资错误的第二个心理特征往往很有用。我们的大脑在进化过程中形成了一种机制,会不断地在世界中寻找模式。我们在周围发生的事情中寻求关系、解释和意义。这种特征显然具有很强的适应性,但它也会适得其反,促使我们努力去解释偶然事件。这正是一些股市投资者所发生的情况。一般来说市场,更具体地说是个别公司,不断受到小的不可预测事件的冲击,这些事件会在一定程度上推动股价变动,但实际上对公司长期支付未来股息的能力没有影响(这是决定其股票价值的关键因素)。试图解释这些偶然事件并对其做出反应是错误的,但一些投资者对此的阈值非常低(他们往往对偶然事件反应过度)。寻求解释偶然事件的心理倾向导致人们交易过多,从而降低了整体长期回报(因为产生了过多的交易成本)。

导致过度交易的第三个因素被称为短视损失规避(myopic loss aversion)。它是认知科学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)获得2002年诺贝尔经济学奖的部分工作。作为他们判断和决策的前景理论(prospect theory)的一部分,卡尼曼和他的同事阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)提出,损失的预期主观评价大约是预期收益的两倍。也就是说,人们在失去100美元时感受到的痛苦,大约是从获得100美元中获得的快乐的两倍。这就是”损失规避”这个术语的由来。短语中的”短视”(myopic)部分是指我们倾向于在与投资生命周期不同步的时间尺度上监控投资。例如,一个为退休而投资的40岁个人,如果每小时或每天(甚至每周)查看她的投资,就表现出短视监控。专业人士会建议这样的人最多每月查看一次投资(更理想的是,一年只查看4-5次)。

等等——更多的信息不总是更好吗?频繁监控有什么问题?实际上问题很多。股市是波动的。有很多涨跌。人们非常害怕损失(回想损失规避),因此倾向于对价格下跌做出强烈反应。观察到的每一次下跌都成为套现并避免或限制损失的诱惑。更频繁监控的个人会遇到更多这样的机会,毫不奇怪,他们比不频繁监控的人更有可能屈服于这种诱惑。然后,一旦套现,频繁监控的个人也更有可能注意到事情何时平静下来、价格上涨——简而言之,当事情看起来安全的时候。而且,一旦他们在这些条件下重新进入市场,他们就完成了一个完美说明在股市中不该做什么的循环:低价卖出,高价买入。

这里讨论的因素——过度自信、对偶然事件反应过度以及短视损失规避——现在被接受为个人理财领域适应不良行为的解释。认知心理学的研究表明,人们在这些处理风格上各有不同,这种差异可以通过实验室任务来测量。此外,已知这种差异在很大程度上独立于智力——导致了一个真正巨大的理性障碍(dysrationalia)例子:数百万相当聪明的投资者损失了数十亿美元的潜在收益。理性障碍显然很普遍。为什么会这样?

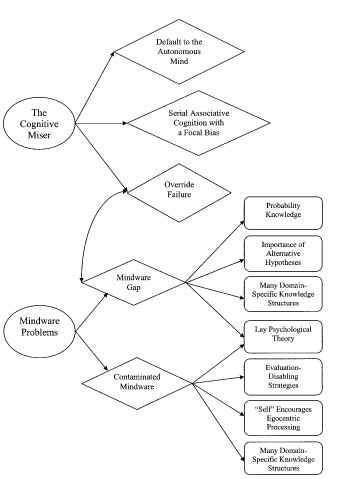

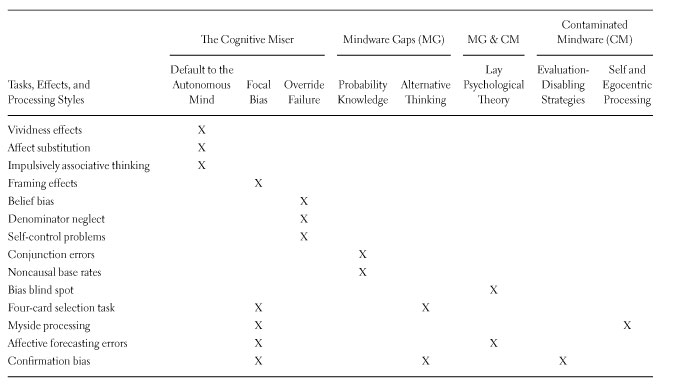

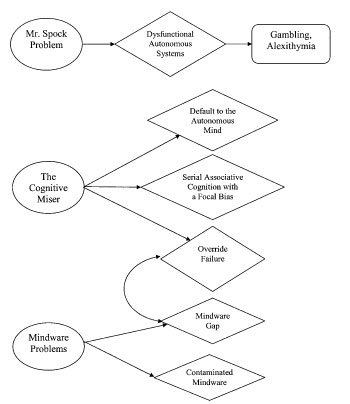

人类大脑有两个使其不够理性的广泛特征。一个是处理问题,一个是内容问题。智力对两者都不能提供足够的免疫。

处理问题是我们在思考时倾向于成为认知吝啬鬼(cognitive misers)。人类是认知吝啬鬼这一发现是过去30年心理学和认知科学研究的一个主要主题。在处理任何问题时,我们的大脑有各种可用的计算机制来处理这种情况。然而,这些机制体现了一种权衡。权衡在于能力和成本之间。一些机制具有强大的计算能力——它们可以解决大量问题并以很高的准确度解决它们。然而,这种能力是有代价的。这些机制占用大量注意力,往往速度慢,往往会干扰我们正在进行的其他思想和行动,并且需要极大的专注力,这通常被体验为厌恶的。相比之下,其他大脑机制的计算能力较低,但具有成本低的优势。这些机制不能解决广泛的问题,也不允许精细的准确性,但它们反应快速,不会干扰其他正在进行的认知,需要的专注力很少,并且不会被体验为厌恶的。它们是第三章中讨论的类型1过程(Type 1 processes),有时也称为启发式过程(heuristic processes)。

人类是认知吝啬鬼(cognitive misers),因为他们的基本倾向是默认使用计算成本较低的类型1处理机制。在一项任务上使用较少的计算能力意味着如果必须同时完成另一项任务,就会有更多剩余容量。这似乎是适应性的。然而,这种强烈的倾向——默认使用最简单的认知机制,成为认知吝啬鬼——意味着人类往往不够理性。在现代世界中,我们越来越多地面临需要比启发式处理(heuristic processing)产生的反应更准确的决策和问题。类型1过程通常提供一个快速解决方案,作为最优反应的初步近似。但现代生活往往需要比这更精确的思考。现代技术社会实际上对那些只依赖最容易计算的自动反应的人来说是敌对的环境。想想那个价值数百万美元的广告行业,它就是为了利用这种倾向而设计的。现代社会不断增加浅层处理不足以最大化个人幸福的情况——正是因为基于市场的社会的许多结构被明确设计来利用这种倾向。成为认知吝啬鬼将严重阻碍人们实现他们的目标。

我们人类会想尽一切办法减轻认知负担,处理更少的信息,但这就是为什么我们往往不如我们可能的那样理性。但我们为什么是认知吝啬鬼,结果却不够完全理性呢?一言以蔽之——进化。我们的认知机制是由进化设计的,而进化的运作并不是为了产生完全理性的人类。

有许多原因可以解释为什么不能指望进化保证人类的完美理性。一个原因是理性是用最大化来定义的(例如,在工具理性(instrumental rationality)的情况下,最大化行动的预期效用(expected utility))。与最大化相反,自然选择遵循”优于”原则。正如理查德·道金斯(Richard Dawkins)所说:“自然选择选择当前可用替代方案中更好的……产生的动物不是可以想象的最完美的设计,也不仅仅是勉强过得去。它是一系列历史变化的产物,每一次变化最多代表了当时恰好存在的替代方案中更好的那个”(1982年,第46页)。简而言之,进化的变异和选择性保留逻辑是为了一个生物相对于另一个生物的繁殖优势而”设计”的,而不是为了任何一个特征(包括理性)的最优性。有人说,进化应该被描述为更适者生存(survival of the fitter),而不是最适者生存(survival of the fittest)。

生物进化是为了增加基因的繁殖适应性(reproductive fitness),而不是为了增加人类的理性。适应性的增加并不总是伴随着理性的增加。以信念领域为例。为了增加适应性,信念不必总是以最大准确度追踪世界(参见纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)在本章开头的题词)。因此,进化并不保证完美的认识理性(epistemic rationality)。例如,当高准确度的认识机制在有机体资源(例如,在记忆、能量或注意力方面)上代价高昂时,进化可能无法淘汰它们。信念形成机制可能不是最大限度地保持真实的另一个原因是”一个非常谨慎、规避风险的推理策略——一个在非常轻微的证据下就得出存在危险的结论——通常会比一个不那么敏感的策略更频繁地导致错误信念,而较少导致真实信念,后者在做出判断之前会等待更多证据。尽管如此,这种不可靠、容易出错、规避风险的策略很可能受到自然选择的青睐。因为自然选择不关心真理;它只关心繁殖成功”(Stich, 1990年,第62页)。

目标和欲望领域同样如此。进化的目的不是最大化人类的幸福。正如最近关于情感预测(affective forecasting)主题的研究所清楚表明的那样,人们在做出让自己快乐的选择方面非常糟糕。这不应该令人惊讶。我们大脑中有快乐回路的原因是为了鼓励我们做传播基因的事情(生存和繁殖,帮助亲属)。快乐中枢的设计不是为了最大化我们快乐的时间。

由于另外两个原因,人类的工具性理性(instrumental rationality)并不能得到进化的保证。首先,许多已经植入我们大脑的遗传目标不再服务于我们的目的,因为环境已经改变。例如,在数千年前,人类需要尽可能多的脂肪才能生存。更多的脂肪意味着更长的生存时间,而且由于很少有人类能活过生育年龄,长寿直接转化为更多的基因复制机会。简而言之,我们储存和利用能量的机制是在脂肪保存有效的时代进化而来的。这些机制不再服务于我们现代技术社会中人们的目标,在这个社会里,几乎每个街角都有麦当劳——这些机制背后的目标已经脱离了它们的进化背景。最后,理性标准的文化进化很可能以明显快于人类进化的速度发生——从而为效用最大化机制与局部遗传适应度(genetic fitness)最大化的分离提供了充足的机会。我们的进化历史并不能保证我们所有的大脑默认设置都是理性的。

正如我在第3章中讨论的那样,关于心智的多重过程理论的研究越来越表明,我们大脑中的某些过程与其他过程处于对立状态。我们思维的某些部分更倾向于工具性理性——即实现我们作为个人的目标。相反,一些大脑过程更直接地(以一种短链方式)指向实现古老的遗传目标,而这些目标可能不是当前的个人目标(例如,许多类型1过程)。认知吝啬者(cognitive miser)的一些倾向是进化默认设置。它们在当时(数千年前我们的进化适应环境)是”足够好的”,但在我们的环境发生根本性变化的今天,可能不再为我们服务。

简而言之,我们的大脑天生懒惰。因此,在普通情况下——当没有特别提示要避免最小信息处理时(例如,我们参加考试时的情况)——所有人都会受到作为认知吝啬者所带来的非理性影响。然而,在使用认知吝啬者的许多信息处理策略方面存在差异。这意味着人们的理性程度会有差异,就像几乎任何其他认知/行为特征一样。此外,我们将看到这种差异与智力仅呈现出微弱的相关性。

在本章前面,我说过人类大脑的特征是两个使其不那么理性的广泛特征——一个是处理问题,一个是内容问题。处理问题是我们是认知吝啬者。内容问题的产生是因为我们需要获得一些非常特定的知识结构才能理性地思考和行动。当维持理性行为所需的知识结构不存在时,我将其称为心智软件(mindware)问题,再次遵循珀金斯(Perkins)对这个术语的使用,指一个人可以从记忆中检索出来以帮助决策和解决问题的规则、知识、程序和策略。在第10章和第11章中,我将讨论导致大量人类非理性的心智软件问题。

评估人类行为的理性标准是独立于基因保存和储存的社会和文化产物。几个世纪以来,概率论、经验主义(empiricism)概念、逻辑和科学思维的发展为人类提供了概念工具,以帮助信念的形成和修正以及他们对行动的推理。它们代表了文化成就,当作为心智软件安装时,可以促进更大的人类理性。随着社会的进化,它们产生更多的理性文化工具,这些工具在人群中变得更加普遍。如果一个学过统计学入门课程的大学二年级学生被时间传送到几个世纪前的欧洲,他或她可以通过经常光顾赌桌(或参与保险或彩票)而变得”富得超出贪婪的梦想”。

理性工具——概率思维、逻辑、科学推理——代表了经常学习不完整或根本没有获得的心智软件。这种不完整的学习代表了我称之为”心智软件缺口(mindware gap)“的一类非理性原因。不同类型的心智软件问题的出现是因为并非所有心智软件都有帮助——无论是对实现我们的目标(工具性理性)还是对拥有准确的信念(认识性理性)。事实上,一些获得的心智软件可能是阻碍我们目标的非理性行为的直接原因。我将这类问题称为”受污染的心智软件(contaminated mindware)“。

认知吝啬者是一个普遍的人类心理特征——这是每个人思维的典型特点。[7] 同样,某种程度的心智软件(mindware)问题也是大多数人的特征。简而言之,所有人都是认知吝啬者(cognitive miser),所有人都会经历心智软件问题。因此,非理性行为和思维在某种程度上是所有人类的特征。然而,人们作为认知吝啬者处理信息的程度、存在心智软件缺口(mindware gaps)的程度,以及被污染的心智软件(contaminated mindware)感染的程度存在差异。这些差异在智力测试中都没有被明确评估。智商较高的人成为认知吝啬者或出现心智软件问题的可能性只是略低一些。[8] 从统计学上讲,这一事实保证了非理性症(dysrationalia)将是一种普遍现象。换句话说,如果非理性是普遍的,并且与智力只有轻微的相关性,那么高智商人群中的非理性行为就不应该是罕见的。

尽管这是一本关于理性——最优思维心理学——的书,但接下来的几章将重点关注思维错误的原因。原因在于理性是一个多方面的概念。它需要许多不同类型的心智软件的存在。它需要获得反思心智(reflective mind)的各种倾向,所有这些都有助于在自主心智(autonomous mind)的捷径不是最优时避免使用它们。很难衡量所有这些组成部分的最优功能——也就是说,很难确定是否达到了”完美”的理性。研究人员发现,衡量某个特定的理性规则是否被违反——也就是说,一个人是否犯了思维错误——要比衡量他或她的思维是否尽可能好要容易得多。这很像我们在体育赛事中的判断,例如,可能很难辨别四分卫是否将球传得完美无缺,但发现一个糟糕的传球一点也不难。

事实上,在生活的许多领域也常常如此。通常很难明确最佳表现可能是什么,但表现错误更容易发现。例如,随笔作家尼尔·波兹曼(Neil Postman)认为,教育工作者和其他良好思维的倡导者可以采取与医生或律师更相似的立场。[9] 他指出,医生可能很难定义”完美健康”,但尽管如此,他们非常善于发现疾病。同样,律师在发现不公正和缺乏公民意识方面要比定义”完美正义”或理想公民意识要好得多。波兹曼认为,像医生和律师一样,教育工作者最好关注糟糕思维的实例,这些实例更容易识别,而不是试图定义理想的思维。理性心理学的文献遵循了这一逻辑,实证文献一直专注于识别思维错误,就像医生关注疾病一样。

接下来的几章将依次讨论理性的多方面要求。要共同实现认识理性(epistemic rationality)和工具理性(instrumental rationality),一个人必须表现出明智的决策、充分的行为调节、明智的目标优先级排序、足够的深思熟虑以及适当的证据校准。例如,认识理性——信念与世界适当匹配——需要概率推理和将理论与证据校准的能力。工具理性——最大化目标实现——需要遵守理性选择的所有公理。人们未能满足理性思考的许多不同要求,是因为他们是认知吝啬者,因为他们缺乏关键的心智软件,以及因为他们获得了被污染的心智软件。通过获得理性思维的心智软件和防止过度使用认知吝啬者策略的思维倾向,可以预防这些错误。

人类似乎遵循的规则是,只有在所有其他方法都失败时才动用大脑——通常甚至连那时也不动用。

——大卫·赫尔,《科学与选择:生物进化与科学哲学论文集》,2001年

考虑以下问题,取自赫克托·莱韦斯克(Hector Levesque)的研究,并由我的研究小组进行了研究。在继续阅读之前尝试回答:杰克正在看安妮,但安妮正在看乔治。杰克已婚,但乔治未婚。一个已婚的人是否正在看一个未婚的人?

在往下看之前,请回答A、B或C。

超过80%回答这个问题的人回答错误。绝大多数人回答C(无法确定),而实际上正确答案是A(是)。一旦我们进行心理学文献中所谓的完全析取推理(fully disjunctive reasoning),答案就很容易揭示。[1] 完全析取推理涉及在选择选项或在推理任务中选择问题解决方案时考虑世界的所有可能状态。析取推理缓慢而系统,代表了我之前讨论过的类型2加工(Type 2 processing)。

要解决这个问题,需要同时考虑安妮婚姻状况的两种可能性(已婚和未婚),以确定是否可以得出结论。如果安妮已婚,那么答案是”是”,因为她会看着未婚的乔治。如果安妮未婚,那么答案仍然是”是”,因为已婚的杰克会看着安妮。考虑所有可能性(完全析取推理策略)表明,无论安妮是否已婚,都有一个已婚的人在看着一个未婚的人。问题没有透露安妮是否已婚这一事实,会让人们认为无法确定答案。这是最容易得出的结论。不幸的是,这恰好是一个错误的结论。认知吝啬者特有的浅层的类型1处理——即不去寻找可以推断但未明确陈述的信息的倾向——导致大多数人对这个问题给出”无法确定”的回答。人们根据给定信息做出最容易的(错误的)推断,而不继续进行更困难但正确的、遵循完全析取推理(fully disjunctive reasoning)的推断。

完全析取推理要求受试者克服他们成为认知吝啬者的倾向;也就是说,避免给出基于最浅层信息处理所建议的回答。事实是,当明确告知需要进行完全析取推理时,大多数人都能够执行。但同样真实的是,大多数人不会自动这样做。我们可能期望高智商的人在知道成功完成任务需要析取推理时会表现出色。但高智商的人在不明确要求的情况下自发地采用这种处理方式的可能性只是略高一些。请注意,勒维斯克的安妮问题的说明并没有提示受试者进行完全析取推理。我的研究小组发现,高智商的人解决安妮问题和类似问题的可能性并不比低智商的人更高。如果被告知要推理所有备选方案,高智商的受试者会更有效地完成。然而,在没有这个指示的情况下,他们在解决问题时默认使用计算上简单的认知——他们和其他人一样是认知吝啬者。智力和自发的析取推理倾向可能完全无关。

我们经常没有意识到自己未能进行完全的析取思考(未能思考所有可能性),因为类型1处理发生得非常快。丹尼尔·卡尼曼和同事肖恩·弗雷德里克描述了一个简单的实验,人们被要求考虑以下谜题:

一根球棒和一个球总共花费1.10美元。球棒比球贵1美元。球的价格是多少?

许多人脱口而出首先想到的答案——10美分——而没有进一步思考并意识到这不可能是对的。那样的话,球棒就必须花费1.10美元,总费用就会是1.20美元,而不是要求的1.10美元。然而,人们通常不会深入思考以做出这个简单的修正,许多非常顶尖大学的学生会答错并继续下一个问题,而没有意识到他们的浅层处理导致他们犯了错误。他们不会意识到自己未能用类型2思维战胜类型1思维。弗雷德里克发现,麻省理工学院、普林斯顿大学和哈佛大学的大量优秀学生在面对这个和其他类似问题时,和我们其他人一样是认知吝啬者。

卡尼曼和弗雷德里克描述了我们认知吝啬者一直使用的一个技巧,以减轻我们的认知负担。这个技巧被称为属性替换(attribute substitution),它发生在一个人需要评估属性A,但发现评估属性B(与A相关)在认知上更容易,因此转而使用B。简单来说,属性替换就是用一个更容易的问题替代一个更难的问题。

很多时候,属性替换作为一种认知策略是没有问题的。如果两种不同的策略能让你得到大致相同的答案,为什么不使用更简单的那个,避免如此费力地思考呢?即使被替换的属性不是一个很好的线索,它也可能让你非常接近正确答案,以至于不值得切换到计算成本更高的属性A。然而,在现实生活的某些情况下,过度泛化属性替换策略会让我们严重偏离方向。

人们可能犯的一个相当严重的错误是违反优势关系(dominance relationship)。后者是决策理论中的一个技术术语,但它是什么以及为什么它不好都很容易理解。假设你拒绝了我的提议——第一次尝试从一副牌中抽出黑桃或红心就给你100美元——而接受了别人的提议——抽到红心就给你100美元。通过拒绝我的提议并接受另一个,你——毫无疑问——做了一个非常非常糟糕的决定。你做了一个糟糕的决定,因为你违反了优势关系。我的提议优于另一个提议,因为如果你赢了另一个你也会赢我的,但还有额外的方式可以赢我的提议。

当一组结果包含另一组结果时,就会出现支配关系。当人们判断较小结果集的概率或价值高于较大结果集时,就会发生违反支配原则的情况。Kahneman和Frederick提供了许多例子,说明属性替代(attribute substitution)如何导致人们违反支配关系。这是最简单的例子之一。一组受试者被要求估计密歇根州在特定年份发生的谋杀案数量。这是一项艰巨的任务,人们无法从记忆中检索到这些信息。然而,为了完成这项任务,他们必须检索相关事实(该州的人口、他们听说过的当地犯罪情况以及其他线索),然后将这些信息组合起来得出估计值。另一组受试者被要求估计底特律一年内的谋杀案数量,他们得出的估计值是密歇根州组的两倍!这表明人们在检索信息以得出估计值时并没有太努力工作(他们是认知吝啬鬼)。

这当然是违反支配关系的(所有底特律的谋杀案也都在密歇根州内),原因很清楚。人们根本没有非常努力地检索相关信息——他们使用的是对相关地点的粗略的、充满情感的印象来生成高或低的数字。因为底特律的印象与更多充满情感的谋杀意象相关联,而密歇根州的印象则不然,所以前者作为刺激会产生更高的谋杀数字,尽管从逻辑或经验基础上来说这是不可能的。出于类似的原因,预测者对”加利福尼亚州发生地震导致洪水,造成1000多人溺亡”的概率估计高于”美国某地发生洪水,造成1000多人溺亡”的概率估计。当然,加利福尼亚地震的印象非常容易获取,其易获取性影响了概率判断。[3]

决策科学领域的大量研究表明,一个经常被替代用于明确评估决策成本和收益的属性是对当前前景的情感评价(affective valuation)。[4] 这通常是一个非常理性的替代属性——情感确实传达了关于结果成本和收益的有用信号。然而,当情感评价完全没有得到任何分析性处理和调整的补充时,有时就会出现问题。例如,仅仅依赖情感评价会使人们对概率和应该影响决策的结果的定量特征不敏感。一项研究表明,人们对可能受到电击的情况的评估对受到电击的概率不敏感,因为他们的思考被对情况的情感评价所淹没。人们愿意支付几乎相同的金额来避免1%的电击概率和99%的电击概率。显然,对受到电击的情感反应压倒了受试者评估相关概率的能力。

同样,研究公众对环境损害评估的资源经济学家的研究再次表明,情感反应干扰了人们对数字重要信息的处理。研究发现,人们愿意为拯救200,000只在油池中溺水的鸟类支付的费用(平均估计88美元)并不比拯救2000只鸟类(80美元)多多少。作者推测,对一群鸟在油中溺水的情感反应决定了这里的反应——涉及的鸟的实际数量已被充满情感的意象所淹没。Christopher Hsee及其同事在一项研究中证实了这一解释,他们让受试者对一个假设情境做出反应,在该情境中,一组大学研究人员在亚洲偏远地区发现了熊猫,受试者被问及他们愿意捐赠多少来拯救四只熊猫。另一组被问及他们愿意捐赠多少来拯救一只熊猫。两组都只是收到一段文字,没有补充的视觉信息。因为这里的数字比鸟类研究中的数字要低,所以更容易评估和思考,在这些条件下,受试者愿意为拯救四只熊猫捐赠更多(平均22.00美元)而不是拯救一只(平均11.67美元)。在两种可比较的条件下,各组在可爱的熊猫照片前评估他们拯救熊猫的潜在捐赠。当问题伴随着充满情感的照片时,受试者为拯救四只熊猫捐赠的金额并不比拯救一只多。情境中思考的定量方面丢失了,因为它被仅由情感评价决定的判断所淹没。

情感替代(affect substitution)在人们难以遵循股市投资中”低买高卖”这一标准建议方面起到了作用。当股市高涨时,欣快情绪占主导,股票投资笼罩着积极情感——这鼓励那些判断受情感线索影响的非专业人士(以及许多专业人士!)买入。当市场下跌时,情况则相反。人们已经亏损,对更多损失的恐惧主导着评估氛围。想到股市会触发负面情感反应,人们不会买入,反而常常被促使卖出。因此,情感评估促使人们高买低卖——恰恰与他们应该做的相反。而且在这个领域,做认知吝啬鬼(cognitive miser)可能代价高昂。正如上一章讨论的共同基金例子所示,在1998-2001年期间,人们因为高买低卖而损失了数十亿美元的潜在收益。情感替代是导致这种代价高昂的非理性行为的一个认知特征(其他还有损失规避(loss aversion)、过度自信(overconfidence)和过度解释偶然性(over-explaining chance))。

认知吝啬鬼对信息的生动呈现非常敏感。无法克服生动但不具代表性数据的影响,是现实世界中非理性行为和信念的反复出现的原因。这里有一个例子。一位朋友开车送你20英里到机场,你要搭乘飞机进行大约750英里的旅程。分别时,你的朋友很可能会说”一路平安”。这句告别语显得颇具讽刺意味,因为你的朋友在20英里的回家路上死于车祸的可能性,是你在750英里飞行中的三倍。与我们生活中几乎任何其他活动相比,驾驶汽车都是一项极其危险的活动,然而汽车碰撞造成的死亡并没有像大型客机坠毁那样被生动而显著地呈现出来。正是我们对生动信息的偏向,解释了A祝B平安这一明显不理性的现象,而实际上处于更大危险中的是A。

2001年9月11日恐怖袭击之后,航空旅行减少了,因为人们害怕飞行。当然,人们继续旅行。他们不是只待在家里。他们只是通过其他方式旅行——在大多数情况下是驾车。由于汽车旅行比飞行危险得多,统计上可以肯定的是,更多人因为改用驾车而死亡。事实上,研究人员估计,2001年最后几个月有超过300人因为选择开车而非飞行而死亡。一组研究人员得出了一个生动的统计数据来说明驾驶有多危险。他们计算出,要让驾驶和飞行一样危险,就必须每月发生一次9月11日规模的事件!

基于媒体呈现图像的生动性而产生的误导性个人判断在其他领域也很普遍。例如,我们面临的风险,如患糖尿病的可能性,引起的担忧少于如在医院感染葡萄球菌这样的风险,尽管前者每年会影响4500万美国人,而后者每年只有1500人。这是尽管我们个人可以对前者采取措施(通过改变饮食和锻炼),而对后者却无能为力。

认知吝啬鬼依赖于易于处理的显著性线索,但这可能使认知吝啬鬼误入歧途。某些信息格式似乎比其他格式更显著。Kimihiko Yamagishi的一项研究通过展示人们认为每10,000人中杀死1286人的疾病比杀死24.14%人口的疾病更危险,证明了类似的现象。同样,代表1286个实际的人而不是抽象的百分比的生动性,触发了导致明显次优判断的情感反应。Yamagishi指出了这一发现潜在的重要实际意义,将他的文章题为”当12.86%的死亡率比24.14%更危险时:对风险沟通的启示”。

当然,比频率统计更生动的是图片或照片——也就是将统计数字变成一个人的东西。认知科学家Paul Slovic报告了一项研究,其中人们被要求向救助儿童会(Save the Children)慈善机构捐款。在一个称为统计受害者(Statistical Victims)的条件下,受试者得到了如下统计信息:“马拉维的粮食短缺正在影响300多万儿童;在赞比亚,严重的降雨不足导致玉米产量比2000年下降42%;因此,估计有300万赞比亚人面临饥饿;埃塞俄比亚有超过1100万人需要立即的粮食援助。”受试者被要求捐款帮助缓解这些问题。在另一个称为可识别受害者(Identifiable Victim)的条件下,受试者看到了一个人的照片,并被告知关于这个人的故事,包含如下信息:“Rokia,一个来自非洲马里的7岁女孩,极度贫困,面临严重饥饿甚至饥荒的威胁。你的经济捐助将改善她的生活。”可识别受害者条件下的捐款额是统计受害者条件下的两倍。

行为经济学家研究的一个与显著性相关的效应被称为货币幻觉(money illusion)。当人们过度受到名义货币价值的影响时,就会出现这种幻觉。简单来说,就是认知吝啬者只对货币金额的表面价值做出反应,而没有将其与影响实际购买力的因素(如通货膨胀、时间和货币汇率)相结合来理解。货币幻觉最令人震惊的例子出现在一项研究中,该研究发现,当外币是本国货币的倍数时(例如,1美元 = 4马来西亚林吉特),人们会少花钱;而当外币是本国货币的零头时(例如,1美元 = 0.4巴林第纳尔),人们会多花钱。这种效应表明货币面值存在影响:如果物品的价格是本国货币的倍数,它们看起来就很贵(因此人们会减少支出),而如果价格是本国货币的零头,它们看起来就很便宜(因此人们会被诱导消费)。这种效应表明,人们无法抑制认知吝啬的倾向,即使他们知道在转换为本国货币之前的面值是不相关的,仍然会对货币面值做出反应。

货币幻觉具有一些非常实际的公共政策后果。在2006年和2007年初,美国出现了恐慌(以及要求政治行动的呼声),因为汽油价格飙升至每加仑3美元以上的空前价格。只有一个问题:这些价格并非空前。在整个2006年和2007年初,汽油价格仍然低于1981年的通胀调整价格。事实上,就可负担性(根据收入调整的价格)而言,2006年的汽油价格大大低于1978年至1981年的价格。

通过举例说明认知吝啬者所采取的思维捷径及其陷阱,我并不是要暗示使用这些捷径总是错误的。相反,心理学中有大量文献表明,在许多情况下,这种启发式处理(heuristic processing)是非常有用的。启发式处理是一个经常用于类型1处理的术语——处理速度快、自动、计算成本低,并且不进行所有可能性的广泛分析。因此,描述认知吝啬者的一种方式是说他们在很大程度上依赖启发式处理。

因此,我当然不想否认启发式处理的有用性。然而,我的重点将是相反的——强调在太多情况下使用这些启发式的危险,包括那些现代社会故意设计来捕获认知吝啬者的情况。当我们过度依赖启发式处理时,我们就会失去个人自主权。成为认知吝啬者使我们容易受到剥削。我们把思考交给那些操纵我们环境的人,我们让自己的行动由那些能够创造最能触发我们浅层自动处理倾向的刺激的人来决定。我们让生活方向容易被控制我们符号环境的其他人所偏转。这就是默认使用这些启发式成为双刃剑的原因。成为认知吝啬者为其他任务保留了处理能力。同时,启发式可能被过度泛化到需要的不是快速近似而是精确计算的情况。

使用启发式会导致我们误入歧途的情况数量可能不多,但这些情况可能具有不同寻常的重要性。思维策略的重要性不是通过简单地计算其使用的实例数量来评估的。我们不能通过说启发式在98%的时间里会得到”足够接近”的答案来否定有意识的分析思维,因为那2%启发式导致我们严重误入歧途的实例可能对我们的生活至关重要。这一点在《金钱杂志》对领先共同基金经理拉尔夫·万格的采访中得到了体现。万格说:“关键是,你在生活中做的99%的事情我都归类为洗衣服。这些事情必须做,但你做得并不比别人好,也不值多少钱。然而,偶尔你会做一些彻底改变你生活的事情。你决定结婚,你有了孩子——或者,如果你是投资者,你买了一只上涨了二十倍的股票。所以这些罕见的事件往往占主导地位”(Zweig, 2007, 第102页)。

简而言之,我们一生中要做的所有决定中,可能只有一小部分最终成为决定我们生活满意度的主导因素。决定从事什么职业、接受什么具体工作、与谁结婚、如何投资、在哪里定居、如何安排住房,以及是否要孩子,当我们几十年后回顾人生时,可能会发现这些决定决定了一切。从纯粹的数量来看,这些决定可能只占我们多年来做出的数千个决定中的20到30个。但那成千上万的决定只是”生活琐事”,用旺格的话说。这20个才是真正重要的。这20个”非琐事”决定也可能是相当独特的,这可能使启发式方法(heuristics)无法帮助我们,原因有二。数量少且不重复发生的事件,使无意识的内隐学习机制没有机会提取可以启发式使用的信息。其次,如果这些决定是独特的,那么从进化的角度来看,它们可能是前所未有的,因此作为进化适应的无意识模块也不太可能帮助我们。出于这两个原因,启发式方法是否足够值得怀疑。在生活的”非琐事”部分,启发式方法可能提供的”快速而粗糙”的答案可能会严重误导我们。

想想一些非常有用的处理启发式方法是如何因为太容易被触发而轻易地反过来对我们不利的。几十年前,阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼发现了所谓的锚定(anchoring)和调整启发式方法。当我们必须对一个未知量进行数值估计时,锚定和调整过程就会发挥作用。在这个策略中,我们首先锚定在我们知道的最容易提取的相关数字上。然后根据我们可能知道的具体事实的含义,向上或向下调整该锚点。

这似乎不是一个坏方法。然而,当最容易用来锚定的数字与手头的计算无关时,问题就出现了。在一个经典实验中,特沃斯基和卡尼曼证明了锚定倾向过于吝啬——它不会费心评估相关性。他们让受试者观看一个旋转的轮盘,当指针停在一个数字上(被操纵为数字65)时,问他们联合国中非洲国家的百分比是高于还是低于这个百分比。在回答完高于或低于这个问题后,受试者必须给出他们对联合国中非洲国家百分比的最佳估计。对于另一组受试者,安排指针停在数字10上。他们也被要求做出高于或低于的判断,然后估计联合国中非洲国家的百分比。现在很明显,因为使用的是旋转轮盘,第一个问题中涉及的数字与回答第二个问题的任务完全无关。然而,轮盘上出现的数字确实影响了第二个问题的答案。第一组(轮盘停在65的那组)的平均估计(45)明显大于第二组的平均估计(25)。

这里发生了什么显而易见。两组都在使用锚定和调整启发式方法——高锚点组向下调整,低锚点组向上调整——但他们的调整是”粘滞的”。他们调整得不够,因为他们未能充分考虑到锚点是以完全随机的方式确定的。锚定和调整启发式方法揭示了一种吝啬倾向,即无论相关性如何都依赖锚点。

即使锚点不是随机确定的,认知吝啬者也倾向于过度依赖它,因为使用它比试图从记忆中提取与情况实际相关的事实更容易。研究发现,即使是经验丰富的房地产经纪人,在试图评估房屋的实际价值时,也会过度受到挂牌价格的影响。锚定和调整也是新车销售的一个关键特征。销售人员希望客户锚定在MSRP(制造商建议零售价)上并从那里往下讨价还价——知道调整将是”粘滞的”,也就是说,它会过度受MSRP的影响,不会偏离得太远。相比之下,消费者杂志和网站建议客户获取发票价格(经销商向制造商支付的汽车价格)并从那里往上讨价还价。对于二手车,类似的事情也会发生。销售人员想从广告价格开始讨价还价。消费者出版物建议从”蓝皮书”价格开始讨价还价。销售人员和消费者杂志都是对的。双方都知道谈判从哪里开始将主要影响它在哪里结束。双方都知道谁控制了锚点,谁就在很大程度上控制了谈判。

启发式地依赖锚点已被证明会影响司法决定和裁决等重要背景。同样,在人身伤害案件中,要求的赔偿金额既影响判决本身,也影响判给原告的金额。此外,研究表明,从统计上看,检察官对刑期的要求会影响法官的量刑以及保释决定。法官似乎也是认知吝啬者——他们屈服于承诺减轻认知负担的简单启发式方法。

锚定效应与对参照点的无意识使用有关。这种无意识的处理可能导致荒谬的行为。例如,它可能导致人们更喜欢得到更少而不是更多(也就是说,更喜欢5美元而不是6美元)。这怎么可能?Slovic及其同事的一项研究提供了一个例子。他们发现,人们对有7/36机会赢得9美元和29/36机会输掉5美分的赌博的评价,比对有7/36机会赢得9美元和29/36机会什么都不赢的赌博更有利。实际上,他们报告说,后一种赌博甚至被评为不如有7/36机会赢得9美元和29/36机会输掉25美分的赌博。在两种损失条件下,5美分和25美分提供了参照点,与之相比9美元看起来非常大。无损失条件没有提供一个容易使用的小参照点,因此评价不那么有利。请注意,这项研究中的受试者违反了上面讨论的优势准则,这是理性选择的一个非常基本的规则。

认知吝啬鬼的另一个剥夺我们个人自主权的倾向是过度使用所谓的默认启发式。这种启发式通过一个简单的规则运作:如果你被给予了一个默认选择,就坚持它。人类具有这样一种启发式,这在二十年来关于决策中现状偏见的研究中得到了证实。人类过度使用默认启发式以至于无法最大程度地实现他们的目标,这也在同样的二十年研究中得到了证明。过度使用默认启发式的人放弃了他们的自主权,把他们生活的控制权交给了那些有权力设定默认选项的人。

默认启发式在许多现实生活中的经济和公共政策选择环境中运作。一组研究人员描述了太平洋天然气和电力公司在1980年代进行的一项调查。由于各种地理因素(城乡等),该公司服务区域内的服务可靠性各不相同。他们的一些客户比其他客户遭受更多的停电。服务不可靠的客户被问及是否愿意为更可靠的服务付费,如果愿意,是否接受各种百分比的增长。服务可靠的客户被问及是否愿意接受稍微不那么可靠的服务,并在账单上获得一定百分比的折扣(实际上,与另一组相同的百分比,只是减少而不是增加)。尽管这些客户群体之间没有收入差异,但两组都不想改变。人们压倒性地想要保持他们的现状。两组之间的服务差异很大。服务不可靠组每年遭受15次停电,平均持续4小时,而服务可靠组每年遭受3次停电,平均持续2小时,然而很少有客户想要切换!

当然,我并不是想暗示启发式的使用总是会引导我们误入歧途。正如我上面所论证的,它们通常为我们在特定情况下的最佳反应提供了有用的初步近似,而且它们在不给认知能力施加压力的情况下做到了这一点。事实上,它们是如此有用,以至于一组有影响力的心理学家被引导去颂扬它们的优点,甚至到了最小化形式理性规则有用性的程度。然而,大多数心理学家虽然仍然承认启发式的有用性,但认为这种观点走得太远了。原因如下。

认知吝啬鬼所依赖的用于减轻认知负荷的启发式的有用性取决于良性环境。我所说的良性环境,是指包含可以被各种启发式利用的有用线索的环境(例如,情感触发线索、生动和显著的刺激成分、方便的锚点)。此外,要将一个环境归类为良性,它还必须不包含其他会调整自己的行为来利用那些只依赖启发式的人的个体。相比之下,对启发式而言的敌对环境是指没有可被启发式过程使用的线索的环境。另一种环境可能对认知吝啬鬼变得敌对的方式是,如果其他代理人识别出触发吝啬鬼启发式的简单线索,并且其他代理人开始为了自己的利益安排这些线索(例如,广告,或故意设计超市楼面空间以最大化收入)。

以一本颂扬所谓识别启发式(recognition heuristic)有用性的编辑书籍中的一章为例。该章的副标题是”无知如何使我们聪明”。这种”基于无知的决策”,正如它被称呼的那样,背后的想法是,子集中某些项目未知的事实可以被利用来帮助决策。简而言之,是/否识别反应可以用作估计线索。例如,网球新手通过使用简单的识别启发式,正确预测了2003年温布尔登网球公开赛中72%的男子比赛的获胜者:如果你认识一个球员的名字而不认识另一个的,就预测你认识的那个会赢。这种启发式的表现与温布尔登专家的排名一样好。

通过巧妙的模拟实验,格尔德·吉仁泽(Gerd Gigerenzer)及其同事展示了某些信息环境如何导致”少即是多”效应:对环境了解较少的人在推理准确性上反而可能表现更好。阅读这类材料后,人们确实会相信识别启发式(recognition heuristic)在某些情况下是有效的。但当我们思考它如何与专门设计来利用它的市场环境相关联时,就会立即开始担忧。如果我明天完全依赖识别启发式来度过一天,我很容易会:

购买3美元的咖啡,而实际上1.25美元的咖啡就能让我完全满意

在一次零食中摄入我一整天应该摄入的脂肪克数

支付最高的银行费用

产生信用卡债务而不是用现金支付

购买收取6%销售费用的共同基金,而不是免佣基金

这些行为没有一个符合我的长期目标。然而,识别启发式会触发这些行为以及其他数十种行为,当我试图在现代社会的迷宫中前行时,它们会让我绊倒。我所在城市的商业环境对于认知吝啬者(cognitive miser)来说并不友好。

在个人理财领域,这种吝啬倾向的危险性以及依赖类型2处理的必要性,可以从一个著名发现中看出:金融服务的消费者绝大多数购买的是高成本产品,这些产品在投资回报方面的表现不如真正专家推荐的低成本策略(例如,定期定额投资免佣指数共同基金)。原因当然是,高成本的收费产品和服务是那些在市场上具有高度即时识别度的产品,而低成本策略必须在金融和消费者出版物中寻找。一篇英国出版物中的文章通过询问”70%的人会错吗?“来说明这种情况,答案是”是的,似乎如此”。在这篇文章中我们了解到,当时英国70%的人将钱存在四大银行之一(巴克莱、汇丰、劳埃德TSB和苏格兰皇家银行)的活期账户中,收益率为0.10%,而主要消费者出版物的”最佳购买”栏目推荐的活期账户利率是这个金额的30多倍。数百万人损失数十亿美元利息的原因很明显——“四大银行”是最容易识别的银行,认知吝啬者默认选择了它们。个人理财市场并不友好。它要求投资者避免像认知吝啬者那样行事,而是要有意识地——有时是分离地——思考各种选择。

玛万·西纳科尔(Marwan Sinaceur)及其同事的一项研究说明了利用吝啬倾向依赖易于处理的刺激是多么容易。他们向受试者展示了以下假设情境:“想象你刚吃完晚餐。你吃了一种用从超市购买的牛肉制成的包装食品。在收看晚间新闻时,你发现食用这种包装食品可能使你接触到人类变异型牛海绵状脑病(BSE)。”阅读后,要求受试者在七点量表上回答以下问题:“听到这个消息后,你会在多大程度上减少这类包装牛肉的消费?”以及”你会在多大程度上改变饮食习惯,减少红肉的摄入,增加其他食物的消费?“不出所料,在听到这个假设情境后,受试者表示他们会减少牛肉消费。然而,另一组受试者在听到几乎完全相同的故事时,更有可能说他们会减少牛肉消费,只是最后几个词不同。第二组读到的不是”人类变异型牛海绵状脑病(BSE)“,而是”人类变异型疯牛病”。这里发生的事情很清楚。我们的老朋友生动性(vividness)再次出现。疯牛病以一种牛海绵状脑病所不具备的方式唤起了对动物传播疾病的可怕想象。简而言之,当我们充当认知吝啬者时,我们的行为和思想很容易受到措辞微小变化的影响,这些变化改变了我们反应的生动性和情感效价(affective valence)。几乎可以肯定,如果社会保障被称为”老年人福利”,社会保障税会更少。

简而言之,极端的认知吝啬者实际上没有”自己的思想”。他们的思维处理什么,取决于手头最生动的刺激、最容易吸收的事实或最显著的可用线索。认知吝啬者很容易被那些控制标签、控制什么是生动的、控制锚点的人所利用。在下一章当我们考虑框架效应(framing effects)时,我们将看到更多戏剧性的例子,说明过度依赖浅层类型1处理如何威胁我们作为独立思考者的自主性。

决策者通常相当被动,因此倾向于接受他们所接触到的任何框架。

——丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman),《选择、价值与框架》,2000年

法学和经济学教授Edward McCaffery与认知心理学家Jonathan Baron合作,对人们对税收系统各方面的态度进行了广泛研究。他们发现,直白地说,人们对税收的思考是不连贯的。我将重点关注他们研究的一种特定的不连贯类型,因为它说明了认知吝啬者(cognitive miser)的一个关键陷阱。

请花点时间想想你会如何在一个假设的国家建立理想化的税收系统。想象一下,在这个国家,一个没有孩子、收入35,000美元的家庭缴纳4,000美元的税,而一个没有孩子、收入100,000美元的家庭缴纳26,000美元的税。想象一下,这个假设国家提议对收入35,000美元的家庭每有一个孩子减税500美元。因此,当他们有一个孩子时,该家庭的税收将从4,000美元降至3,500美元。问题是,收入100,000美元的家庭的减税额应该相同吗?他们的税收应该从26,000美元降至25,500美元,还是应该因为他们收入更高而获得更多的减税?

诺贝尔奖得主经济学家Thomas Schelling指出,后者有一些论据(给高收入家庭更大的减税):“证明这一点的一种方式是,高收入家庭在孩子身上花费更多,抚养孩子的’成本’要高得多”(1984年,第19页)。简而言之,高收入家庭在抚养孩子方面会支出更多的钱,所以他们应该得到更多的减税。也许你不觉得这个论点有说服力。大多数人都不觉得。大多数人直接拒绝这个论点,转而回应说,对于有孩子的减税至少应该对低收入家庭和高收入家庭相同,如果有区别的话,对低收入家庭应该更高。

这就是经济学家Schelling介入的地方,他教导我们,我们对这种情况的逻辑思考得不够深入——特别是,我们没有考虑可以用不同方式来框架化(frame)它。他指出,我们最初从无子女家庭的税率开始框架化这个问题是任意的。在考虑建立这个假设系统时,我们完全可以从不同的基线开始——例如,“典型”四口之家(两个成人和两个孩子)的基线。当然,和以前一样,孩子会影响税率,所以我们必须计算出有一个孩子或没有孩子的家庭(以及3个、4个等)的公平税率。

想象一下,在这个假设的国家,一个有两个孩子、收入35,000美元的家庭缴纳3,000美元的税,而一个有两个孩子、收入100,000美元的家庭缴纳25,000美元的税。那么这里一个孩子和零个孩子的税率会是多少?我们会向上调整税率,因为没有孩子的家庭有能力支付更多。我们可以把这种税收表中的调整称为”无子女惩罚”,而不是说减少对孩子的税收。在这里,我透露了Schelling关于框架化和税收政策教给我们什么的一个提示(以及McCaffery和Baron的实证研究)——对具有某种特征(孩子、房屋所有权、农场身份、自雇身份以及税法中许多其他特征)的家庭的每一项”减免”(税收抵免或扣除)实际上是对那些不具有该特征的人的惩罚(因为有一个固定的数字代表政府服务的总成本,即使政府必须借款,这笔钱也必须支付)。

所以让我们想象一下,在这种情况下,收入100,000美元、有一个孩子的家庭的税收定为26,000美元,同样的家庭没有孩子的税收定为27,000美元。也就是说,对于家庭中没有居住的每个孩子,有1,000美元的无子女惩罚。问题是,收入35,000美元、没有孩子的较贫困家庭是否也应该支付与较富裕家庭相同的2,000美元无子女惩罚——较贫困家庭的税收是否应该像较富裕家庭的税收从25,000美元升至27,000美元一样,从3,000美元升至5,000美元?

大多数人本能地觉得这是不对的。大多数人觉得2,000美元的惩罚对较贫困的家庭来说是更严重的困难,应该少于没有孩子的较富裕家庭支付的惩罚。但这种判断与人们对于有孩子的减税对富人和穷人家庭是否应该相同的感受不一致。人们希望对孩子的”奖励”对低收入和高收入家庭平等,但他们不希望缺少孩子的”惩罚”对高收入和低收入家庭相同。这是不连贯的思维,因为奖励和惩罚完全是同一件事——只是用不同的名称将注意力的焦点引向不同的方向。这就是这个例子和本章的要点——认知吝啬者让他们的注意力被他人聚焦。认知吝啬者让环境的结构决定他们如何思考。吝啬者接受问题呈现的任何方式并从那里思考,往往从未意识到不同的呈现格式会导致不同的结论。

在认知科学中,对于表面不同但实际上在形式上完全相同的问题给出不同回应的倾向被称为框架效应(framing effect)。框架效应是对理性选择准则的基本违反。在决策理论的技术文献中,被违反的准则称为描述不变性(descriptive invariance)——即选择不应该因为问题的琐碎重新措辞而改变。框架实验中的被试在看到同一选择情境的不同版本时,绝大多数都同意问题表述的差异不应该影响他们的选择。如果选择会因为被试自己认为不相关的问题特征而摇摆不定——那么可以说被试根本没有稳定的、良好排序的偏好。如果一个人的偏好会因为问题措辞的无关紧要的方面而逆转,那么这个人就不能被描述为在最大化期望效用(expected utility)。因此,这种描述不变性的失败对我们关于人们是否理性的看法有着相当严重的影响。

税收政策是一个很好的领域,可以看到框架效应的运作,因为重新框架可以如此轻易地完成,但重新框架的可能性往往完全被忽视。“税收抵扣”的概念对大多数人来说似乎是一件毫无疑问的好事,因此任何附加在这个术语上的政策通常都会得到支持。除了经济学家之外,很少有人注意到,对具有某种特征的公民的税收抵扣等同于对不具有该特征的人的惩罚。正如两位经济学家描述的情况,“通过要求更高的税率,补贴导致其他所有东西都受到惩罚……关键是这些特征非常受欢迎,因为它们被奉为’减税’,但这些完全相同的特征作为独立政策可能根本没有机会”(Slemrod and Bakija, 1996)。这段引文提醒人们注意这样一个事实:无论我们认为什么样的政府服务数量(无论是国防、医疗保健、道路还是支付给老年人的款项)是合适的,都必须筹集一笔固定的资金来支付——要么现在,要么将来(如果政府借债来支付服务,就是后者)。因此,对某些类别纳税人的抵扣必然意味着那些不符合抵扣条件的人将支付更多。

考虑一下房屋抵押贷款利息的税收抵扣。表面上看起来这是件好事,但如果我们将其描述为”租房者惩罚”,它看起来就不那么温和了。当我们认识到这是一个等价的重新框架时,我们就会意识到将问题表述为”是否应该允许抵扣已支付的房屋抵押贷款利息?“会使问题产生偏向。将问题重新表述为”租房者是否应该支付更多税款以便房主可以少付?“是一个偏向另一个方向的等价框架。同样,较低的资本利得税率在反向表述为”工资收入者惩罚”时听起来就不那么温和了。

仅仅通过对税收政策的重新框架就可以改变我们对该政策的看法,这一事实清楚地说明,当我们作为认知吝啬鬼(cognitive miser)时,我们会失去个人自主性。我们实际上允许选择框架的人为我们”做决定”。

决策科学家研究了决策中所谓的平等启发式(equality heuristic)。在一个典型的实验中,关键的比较涉及两个不同的被试组。一组被试被要求在一家合伙企业中分配利润,其中合伙人自己产生了不平等的收入——有些人为公司赚取的钱比其他人多。这组被试中最常见的分配策略是给每个合伙人分配相等的利润份额。这种分配选择的一个常见理由是”他们都在一起”。

第二组被试的结果表明,这个理由并不是经过深思熟虑得出的。这组被试也被要求对一家合伙企业的分配做出判断,其中合伙人自己产生了不平等的收入。但是,这次被试被告知要分配公司当年的费用(租金、秘书工资等)而不是利润。这组被试使用的最常见的分配策略是给每个合伙人分配相等的费用份额。当然,平均分配费用会导致利润不平等。同样,第一组被试在选择平等利润时,隐含地选择了不平等的费用。两个数量不能同时平等化。有趣的是,在第二种条件下,被试通过平均分配费用使利润不平等,他们倾向于给出与第一种条件下的被试完全相同的理由(“他们都在一起”)!

这些结果表明,人们并不是在深思熟虑地决定平等的利润结果(在第一种条件下)或深思熟虑地决定固定成本的平等确实公平(在第二种条件下),而是只是选择了一个认知上不费力的启发式”平等就是公平”。这些实验中的”平等化”被试还没有充分思考问题,以至于没有意识到有多个维度在起作用,不可能同时将所有维度平等化。相反,他们最终平等化了因问题框架方式而引起他们注意的那一个维度。

毫无疑问,那些使用”平均分配”启发法(heuristic)的人认为他们正在做出一个社会决策,而且他们认为这是公平的。但这些实验的设计逻辑揭示了人们根本没有在做出社会或伦理判断。想想这些实验的逻辑做了什么。它随意地把人们变成了马克思主义者(第一种条件)或《华尔街日报》社论版的拥护者(第二种条件)——仅仅通过重新表述问题。这些实验强化了我之前的警告:框架效应(framing effects)是对个人自主性的威胁(其他认知吝啬者倾向也是如此)。这些实验以及McCaffery和Baron的实验的一个含义是,那些提出问题的人——那些构建问题框架的人——可能比你自己更能控制你的政治和经济行为。

这里潜藏着一个令人不安的想法,即人们的偏好来自外部(来自那些有权力塑造环境和决定问题如何表述的人),而不是来自基于其独特心理的内在偏好。由于大多数情况可以用多种方式来框架化,这意味着与其说一个人拥有稳定的偏好只是以不同方式被引出,不如说引出过程本身可以完全决定偏好将是什么!

医学教授Peter Ubel研究了过度使用平等启发法如何导致在稀缺医疗资源分配决策中的非理性框架效应。受试者被要求将100个可用肝脏分配给200名等待移植的儿童。[4] 当有两组儿童时,A组有100名儿童,B组有100名儿童,人们有压倒性的趋势将50个肝脏分配给每组。平等启发法在这里似乎是合理的。尽管这些组的性质未被指定,但合理地假设A组和B组指的是不同地理区域、不同医院、不同性别、不同种族或其他某些人口统计特征。然而,在Ubel与同事George Loewenstein进行的实验的另一个条件中,平等启发法似乎更成问题。研究发现,当这些组指的是预后不同的儿童时,一些受试者仍然应用了这一启发法。A组是100名儿童,如果移植平均有80%的生存机会,B组是100名儿童,如果移植只有20%的平均生存机会。超过四分之一的Ubel的受试者仍然平均分配肝脏——50个给A组,50个给B组。这个决定导致30名儿童不必要的死亡(如果将全部100个肝脏分配给A组将拯救80名儿童,减去使用平等启发法将拯救的50名儿童)。

不过,在谴责平等启发法之前,也许我们应该问问受试者是否有其理由。也许他们认为除了纯粹的数字拯救之外,还有其他原则在起作用。事实证明,许多受试者确实对他们的50/50分配有理由。使用平等启发法的常见理由是”即使那些机会很小的人也应得希望”和”需要帮助的人应得移植,无论他们的生存机会如何”。然而,我们必须怀疑,这样的理由是代表理性思考还是仅仅是为使用第一个想到的启发法——平等启发法——而进行的合理化。Ubel实验中的另一个条件表明是后者。Ubel指出,当移植候选人按预后从1到200排名时(即,作为个体列出而不是分成组),“人们相对容易接受将器官分配给前100名患者……但如果前100名患者被称为第1组,后100名被称为第2组,很少有人想完全放弃第2组”(2000年,第93页)。这一发现似乎表明,仅仅”组”这个词就在一些受试者中触发了平等启发法。这一发现还表明,“即使那些机会很小的人也应得希望”这一理由实际上是一种合理化,因为当”机会很小”的患者没有被标记为”组”时,受试者往往不会想到这个理由。再次,启发法的问题在于,它们使我们的行为、观点和态度容易受到他人为我们框架问题方式的剧烈改变的影响。

在讨论导致框架效应的机制时,Daniel Kahneman指出”框架的基本原则是被动接受所给定的表述”(2003a,第703页)。呈现给受试者的框架被视为焦点,所有后续思考都源于此,而不是源于替代框架,因为后者需要更多思考。Kahneman的陈述揭示了框架效应是认知吝啬者倾向的结果,但它也暗示了如何避免这种效应。

在关于框架效应(framing effects)的实验室实验中,当受试者被告知实验结果并向他们解释实验时,通常会向他们展示任务的替代版本。例如,在上述税收例子中,他们会同时看到”儿童减免”和”无子女者罚款”两个版本。几乎在所有情况下,在被告知实验结果后,受试者都能认识到这两个版本的等价性,并且意识到仅仅因为框架不同就对两个版本做出不同反应是一个错误(人们政治态度中的不一致)。这一发现表明,人们需要学习的是从多个角度思考——学会习惯性地为自己重新框定事物。告知结果显示,一旦他们这样做,人们就会发现自己对从不同角度提出的问题的反应存在差异,并会采取措施解决这些差异。人们似乎认识到一致性是一种智识价值。然而,他们没有做到的是习惯性地产生能够凸显其思维不一致性的视角转换。他们无法做到这一点,使得他们容易受到框架效应的影响——这种违反描述不变性(descriptive invariance)的现象表明人们的选择模式存在基本的非理性。

在一些关于框架效应的最早期和最具影响力的研究中,受试者承认问题的不同版本是等价的并不令人惊讶,因为一旦指出,这种等价性是非常明显的。最具说服力的框架效应演示之一来自Tversky和Kahneman的早期研究。请给出你对决策1的反应:

决策1。想象美国正在为一种不寻常疾病的爆发做准备,预计这种疾病将导致600人死亡。已提出两个对抗该疾病的替代方案。假设这些方案后果的确切科学估计如下:如果采用方案A,将有200人获救。如果采用方案B,有三分之一的概率600人将获救,有三分之二的概率没有人获救。你更倾向于这两个方案中的哪一个,方案A还是方案B?

大多数人在面对这个问题时更喜欢方案A——那个肯定能拯救200条生命的方案。单独来看,这个选择没有任何问题。只有在与另一个问题的反应联系起来时,事情才真正变得奇怪。实验受试者(有时是同一组,有时是不同组——两种方式都会产生这种效应)会被给予一个额外的问题。同样,请给出你对决策2的即时反应:

决策2。想象美国正在为一种不寻常疾病的爆发做准备,预计这种疾病将导致600人死亡。已提出两个对抗该疾病的替代方案。假设这些方案后果的确切科学估计如下:如果采用方案C,将有400人死亡。如果采用方案D,有三分之一的概率没有人会死亡,有三分之二的概率600人将死亡。你更倾向于这两个方案中的哪一个,方案C还是方案D?

大多数受试者在面对决策2时更喜欢方案D。因此,在这两个问题中,最受欢迎的选择是方案A和方案D。这里唯一的问题是决策1和决策2实际上是同一个决策——它们只是对同一情况的重新描述。方案A和C是相同的。方案C中400人将死亡意味着200人将获救——这正是方案A中获救的人数(200人)。同样,方案D中三分之二的概率600人将死亡,与方案B中三分之二的概率600人将死亡(“没有人获救”)是相同的。如果你在决策1中更喜欢方案A,你在决策2中应该更喜欢方案C。但许多受试者表现出不一致的偏好——他们的选择会根据问题的措辞而改变。

这个例子表明,受试者在收益情境中表现出风险规避(risk averse),而在损失情境中表现出风险寻求(risk seeking)。在决策1中,他们发现肯定获得200条生命相比于相同期望值的赌博更有吸引力。相反,在决策2中,与相同期望值的赌博相比,肯定损失400条生命缺乏吸引力。当然,受试者认为如此缺乏吸引力的这里”肯定损失”400人,与受试者在决策1中认为如此有吸引力的”肯定获得”200人的结果完全相同!这是一个等价性非常明显的问题例子。当同时呈现问题的两个版本时,大多数人都同意这些问题是相同的,替代措辞不应该产生影响。正如我上面讨论的,这种描述不变性的失败保证了一个人不可能是效用最大化者(utility maximizer)——也就是说,不可能是认知科学家定义该术语意义上的理性。

Kahneman和Tversky的前景理论(prospect theory)提出了一个理论来解释为什么会出现这些框架效应(framing effects)——这一理论在一定程度上使Kahneman在2002年获得了诺贝尔经济学奖。在疾病问题中,受试者根据与当前位置的对比来编码结果——作为相对于零点的收益和损失(无论这个零点如何为他们定义)。这是前景理论的关键假设之一。另一个关键假设是,效用函数(utility function)对于损失的斜率(在负方向上)比对于收益更陡峭。这就是为什么人们即使对具有正期望值的赌博也常常表现出风险规避(risk averse)。你愿意和我抛硬币吗——正面你给我500美元,反面我给你525美元?大多数人拒绝这种有利的赌注,因为潜在的损失虽然小于潜在的收益,但在心理上显得更大。

考虑Nicholas Epley及其同事的一系列研究,在这些研究中,受试者在实验室被迎接并获得一张50美元的支票。在解释他们为什么收到这张支票时,一组受试者听到支票被描述为”奖金(bonus)“,而另一组听到它被描述为”学费退款(tuition rebate)“。Epley及其同事推测,奖金会被心理编码为相对于现状的积极变化,而退款会被编码为回到先前的财富状态。他们认为,奖金框架会比退款框架导致更多的即时消费,因为从现状出发的消费更容易被编码为相对损失。这正是发生的情况。在一个实验中,当一周后联系受试者时,奖金组花费了更多的钱。在另一个实验中,受试者被允许以很好的折扣从大学书店购买商品(包括零食)。同样,奖金组的受试者在实验室折扣店花费了更多。

芝加哥大学商学院教授Epley在2008年1月31日《纽约时报》的一篇专栏文章中展示了这些发现的相关性。在2007-2008年次贷危机之后,国会和总统正在考虑刺激疲软经济的机制。为了让人们增加支出,正在考虑税收退款(税收退款曾在2001年作为刺激机制使用过)。Epley在他的专栏文章中指出,如果目标是让人们花掉他们的支票,那么最好将这笔钱标记为税收奖金而不是税收退款。退款一词暗示属于你的钱正在被归还——你正在被恢复到某种现状。前景理论预测,你不太可能从现状位置消费。然而,将支票描述为税收奖金表明这笔钱是”额外的”——是现状的增加。人们更有可能花掉这样的”奖金”。对2001年计划的研究表明,只有28%的钱被花掉了,这一低比率部分是由于其不幸地被描述为”退款”。

Epley的观点说明了框架问题需要在政策分析师中更加熟悉。相比之下,广告商对框架的重要性非常了解。你可以打赌,一个产品会被宣传为”95%无脂肪”而不是”含有5%脂肪”。框架的提供者非常了解它们的价值。问题在于,作为框架的消费者,你是否会理解它们的重要性,从而将自己转变为更自主的决策者。

经济学家Richard Thaler描述了多年前信用卡行业如何大力游说,要求将信用卡和现金之间的任何差价标记为使用现金的折扣,而不是使用信用卡的附加费。他们含蓄地意识到,任何附加费都会被心理编码为损失,并在负效用中被高度权衡。相比之下,折扣会被编码为收益。因为效用函数对于收益比对于损失更平缓,所以放弃折扣在心理上会比接受附加费更容易。当然,这两者代表完全相同的经济后果。该行业仅仅通过让人们接受较高的价格为正常,就将问题框架化,使信用卡收费对人们更容易接受。

人类的选择如此容易被框架改变这一事实也具有强大的社会影响。James Friedrich及其同事描述了一项关于大学招生中平权行动(affirmative action)态度的研究。两组受试者获得了关于取消平权行动并在几所大学采用种族中立招生政策的效果的统计信息。这些统计数据是真实的,而且是准确的。一组受试者,即百分比组,收到的信息是,在种族中立招生下,黑人学生被录取的概率将从42%下降到13%,白人学生被录取的概率将从25%上升到27%。另一组,即频数组,收到的信息是,在种族中立招生下,被录取的黑人学生数量将减少725人,被录取的白人学生数量将增加725人。给两组的统计数据在数学上是等价的——同一政策的结果只是用不同的方式表达(它们是不同的框架)。百分比条件下的百分比对的差异(黑人学生减少29%而白人学生增加2%)源于这样一个事实:申请这些机构的白人学生要多得多。

在百分比条件下,对平权行动的支持率远高于频率条件。在百分比条件下,种族中立政策对黑人学生的损害(录取率从42%降至仅13%)与白人学生获得的收益(录取率从25%仅增至27%)相比显得极其巨大。相比之下,频率条件突出了这样一个事实:在一对一的基础上,在平权行动下每多录取一名黑人学生,就意味着一名白人学生被拒绝录取。这两种条件只是对完全相同事实集的不同视角表述,但采用哪种视角会强烈影响人们对这一政策选择的看法。

许多政治分歧在很大程度上是关于问题的替代框架的,因为各方通常都知道,谁能够框定问题,谁就几乎不需要辩论就赢得了论点。许多改革者试图做的是说明,传统观念往往只是每个人都已接受的默认框架。认知心理学家乔治·莱考夫(George Lakoff)对政治术语中固有的框架进行了几次著名的分析。他提请人们注意乔治·W·布什的白宫工作人员在其第一任期早期使用”税收减免”(tax relief)一词时所表现出的严格一致性。莱考夫指出,一旦这个术语被接受,关于税收水平的辩论实际上就结束了。首先从”减免”(relief)这个词开始。莱考夫指出,“要有减免,就必须有痛苦、受苦的一方,以及消除痛苦的减免者,因此减免者是英雄。如果有人试图阻止英雄,那些人就是恶棍,因为他们试图阻止减免。当把税收(tax)这个词加到减免上时,结果就是一个隐喻:税收是一种痛苦。而消除它的人是英雄,任何试图阻止他的人都是坏人”(Lakoff, 2004, pp. 3-4)。当然,一个众所周知的例子是遗产税,民主党人更喜欢使用”遗产税”(estate tax)这个术语(大多数人不认为自己拥有”遗产”),而共和党人更喜欢使用”死亡税”(death tax)这个术语(这错误地暗示每个人死亡时都要纳税)。

当然,如果我们不是如此的认知吝啬者(cognitive misers),框架问题就不会那么严重。也许无框架政治——可以根据真实优点来决定问题——在短期内要求过高。但是,不受任意框架效应影响的个人自主决策并不是过分要求。如果我们要避免框架不稳定性,所需的心理操作并不难获得。

框架效应是许多非理性行为(dysrationalia)的根源,因为有趣的是,被动响应给定框架的倾向在很大程度上与智力无关。这里需要简要说明一下研究方法。框架实验——以及大多数其他关于理性思维的实验——可以在受试者之间或受试者内部进行。例如,对于前面讨论的疾病框架问题,在受试者间设计中,一组受试者会看到收益版本(“200人将获救”),另一组不同的受试者会看到损失版本(“400人将死亡”)。将受试者随机分配到各种条件可以确保两组大致相当,并且从他们那里获得的反应模式具有可比性。在受试者内设计中,每个受试者对两个版本的问题都做出反应。通常两个版本在时间上是分开的,这样问题之间的关系就不完全透明。当然,在受试者内实验中,两个版本是平衡的——一半受试者先接收收益版本,另一半受试者先接收损失版本。

不出所料,受试者间实验显示出很大的框架效应,因为这种设计不包含存在一致性问题的提示。然而,有趣的是,在这种设计中,框架效应的大小与智力完全无关。因此,当没有提示他们应该保持一致时,研究样本中智商较高的人与智商较低的人一样容易受到无关情境的框架影响。受试者内设计的结果略有不同。框架效应仍然出现在这些设计中,尽管它们不如受试者间设计中获得的那么大。此外,在受试者内设计中,框架效应的大小与智力之间存在统计学上显著的关联——智商较高的个体表现出框架效应的可能性略低。

简而言之,当受到提示(通过两个问题版本的出现)存在一致性问题时,智商较高的受试者表现出非理性框架效应的可能性稍低;但如果没有这样的提示,他们避免框架效应的可能性并不更高。我们需要停下来思考关于智力的受试者间/受试者内研究发现的一个含义。我需要通过更通俗的方式来阐述这些发现的含义。关键是,认知科学越来越得出一个令人震惊的结论——这个结论在其影响方面如此重要,值得单独列出:

我在这里特指理性思考和行动的领域。如果你告诉聪明人什么是理性要求——如果你告诉他们理性思考的特定规则(避免不一致性、避免框架效应、不要对自己的知识过度自信等)——然后给他们一个需要遵循这些规则的任务,高智商个体会比低智商个体更好地遵守这些规则。然而,如果你给人们任务时不警告他们涉及特定的理性原则——如果他们必须自己注意到涉及理性问题——高智商个体的表现并不比低智商个体好多少。

确实,在被试内设计(within-subjects designs)中,智力与避免框架效应之间存在统计上显著的关系,但这种关系相当微弱,在这个领域为理性障碍(dysrationalia)留下了充足的空间。上一章讨论的认知吝啬鬼(cognitive miser)的一些特征也是如此——属性替代(attribute substitution)、生动性效应(vividness effects)、析取推理失败(failures of disjunctive reasoning)。这些特征都与智力没有强相关性。本章和上一章讨论的所有特征对于实现思考和行动的理性都至关重要,但这些特征都没有在智力测试中得到评估。如果评估了,某些人会被认为比现在更聪明,某些人会被认为比现在不那么聪明。为什么?因为我刚才提到的实证证据——这些加工特征与智力几乎没有关系。这对于认知吝啬鬼最具定义性的特征之一——偏向自我加工(myside processing)——也同样成立,这将在下一章讨论。

如果可行的话,你的大脑会以最适合你的方式解释问题。

——科迪莉亚·法恩,《心智的自我》,2006

在最近的一项研究中,我和同事理查德·韦斯特向一组受试者提出了以下思考问题:

根据美国运输部的一项综合研究,某款德国汽车在碰撞中导致另一辆车乘员死亡的可能性是普通家用车的8倍。美国运输部正在考虑建议禁止销售这款德国汽车。

然后受试者在表示同意或不同意程度的量表上回答以下两个问题:(1)你认为美国应该禁止销售这款汽车吗?(2)你认为这款汽车应该像其他汽车一样被允许在美国街道上行驶吗?我们发现对禁止这款汽车有相当大的支持——78.4%的样本认为应该禁止这款德国汽车,73.7%认为不应该允许它像其他汽车一样在街道上行驶。

例子中关于汽车危险性的统计数据恰好是真实的统计数据,但它们不是德国汽车的统计数据。它们实际上是福特探险者(Ford Explorer)的统计数据,这恰好是一款对其他汽车乘客来说非常危险的车辆。在刚才呈现的场景中,受试者评估的是允许一辆危险的德国车辆在美国街道上行驶的社会政策。我们研究中的第二组受试者评估了相反的情况——允许一辆危险的美国车辆在德国街道上行驶的政策。这组受试者收到了以下场景:

根据美国运输部的一项综合研究,福特探险者在碰撞中导致另一辆车乘员死亡的可能性是普通家用车的8倍。德国运输部正在考虑建议禁止在德国销售福特探险者。你认为德国应该禁止销售福特探险者吗?你认为福特探险者应该像其他汽车一样被允许在德国街道上行驶吗?

受试者在相同的量表上做出回答,我们发现51.4%认为应该禁止福特探险者,39.2%认为不应该允许它像其他汽车一样在德国街道上行驶。统计检验证实,这些百分比显著低于认为类似的德国车辆应该在美国被禁止的受试者比例。

我们的研究说明了文献中所谓的偏向自我偏见(myside bias)。也就是说,人们倾向于从自己的角度评估情况。他们评判证据、做出道德判断、评价他人时所持的立场都偏向于自己的处境。在这种情况下,如果是在美国的德国车辆,他们认为这辆危险的车辆更应该被禁止,而不是在德国的美国车辆。

我方偏见(Myside bias)是一种无处不在的现象,许多巧妙的心理学研究已经揭示了这一点。Drew Westen及其同事使用了一个有趣的任务来研究矛盾检测中的我方偏见处理。受试者被要求阅读揭示某人言行不一致的材料。部分材料涉及政治人物。例如,受试者阅读了George W. Bush关于Ken Lay(安然公司CEO)的一段声明。这段声明是Bush在2000年作为候选人时发表的:“首先,Ken Lay是我的支持者。我喜欢这个人。我多年前就认识Ken Lay,他慷慨地为我的竞选捐款。当我成为总统时,我计划像CEO经营国家一样经营政府。Ken Lay和安然就是我将如何做到这一点的典范。”然后受试者会看到一个关于Bush(当时现任)对Lay采取行动的事实。该事实是:“Bush先生现在避免提及Ken Lay,被问及时对安然持批评态度。”然后要求受试者在1到4的量表上判断声明和行动是否不一致,1表示强烈不同意行动和声明不一致,4表示强烈同意行动和声明不一致。

还有其他关于不同政治人物的类似项目。例如,受试者被告知:“在1996年竞选期间,John Kerry对《波士顿环球报》记者说,社会保障制度应该彻底改革。他说国会应该考虑提高退休年龄和对福利进行经济状况调查。‘我知道这不会受欢迎,’他说。’但我们有代际责任来解决这个问题。’”然后受试者看到一个与Kerry声明相矛盾的行动事实:“今年,在《会见媒体》节目中,Kerry承诺他永远不会对老年人征税或削减福利,也不会提高社会保障的资格年龄。”然后受试者在同一量表上回答他们是否认为行动和早期声明不一致。

在这个矛盾检测范式中的我方偏见是巨大的。受试者的政治信念影响了他们能否检测到矛盾。例如,对于像所给例子那样的Bush矛盾,自我认同的民主党人给出的平均评分约为3.79(强烈同意声明和行动不一致)。相比之下,自我认同的共和党人给Bush矛盾的平均评分约为2.16(不同意声明和行动不一致)。相反,对于像所给例子那样的Kerry矛盾,自我认同的共和党人给出的平均评分约为3.55(强烈同意声明和行动不一致)。相比之下,自我认同的民主党人给Kerry矛盾的平均评分约为2.60(对声明和行动是否不一致持中立态度)。简而言之,人们能看到对方党派候选人的矛盾,却看不到自己党派候选人的矛盾。

人们不仅以有偏见的方式评估论据,也以有偏见的方式生成论据。我和同事Maggie Toplak、Robyn Macpherson让受试者探讨支持和反对各种公共政策提案的论据。当受试者被指示保持平衡和无偏见时,或者当他们对某个议题没有极其强烈的先前意见时(例如,“应该允许人们出售自己的内脏器官”),他们为议题双方生成的论据在质量和数量上大致相等。但当受试者(大学生)对某个议题有强烈意见时(例如,“应该提高学费以支付大学教育的全部成本”),即使给予他们明确的指示要在推理中保持无偏见,他们还是会为自己这一方生成比相反立场多得多的论据。

我方偏见处理(Myside processing)削弱了我们评估证据和生成证据的能力。在几项研究中,Paul Klaczynski及其同事向受试者呈现有缺陷的假设性实验,这些实验得出的结论要么与先前的立场和意见一致,要么不一致。受试者从年轻成人到老年人不等。然后要求受试者批评实验中的缺陷(这些实验往往有严重缺陷)。观察到了强烈的我方偏见效应——当实验结论与受试者的先前意见不一致时,他们发现的缺陷比实验结论与其先前意见和信念一致时多得多。

我们早就知道,从他人的角度处理信息在认知上要求很高。因此,人们不愿从事这种处理也就不足为奇了,我方偏见处理是认知吝啬鬼(cognitive miser)的一个基本属性。尽管如此,我们有时会低估我方偏见处理的代价和/或未能认识到它是许多非理性思想和行为的根源。最后,正如我们将看到的,智力并不能防范我方偏见处理的危险。

我们将以一个小测试开始本节。对于以下每个项目,提供一个低值和高值猜测,使你有90%的把握正确答案落在两者之间。写下你的答案:

我有90%的把握,Martin Luther King去世时的年龄在_岁到_岁之间。

我有90%的把握,旧约的书卷数量在_卷到_卷之间。

我90%确信沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特出生的年份在_年和_年之间。

我90%确信亚洲象的妊娠期(以天计)在_天和_天之间。

我90%确信已知海洋最深点在______英尺和______英尺之间。

这些问题涉及认知的另一个重要方面,在这个方面人们也是我方偏见的处理者。这个认知领域涉及人们如何监控自己信念的信心程度。心理学家使用所谓的知识校准范式(knowledge calibration paradigm)进行了大量研究。在这个范式中,需要做出大量关于知识信心的概率判断。当然,单个概率判断本身是不可能评估的。如果你说你侄子一年内结婚的可能性是95%,我怎么知道你是否正确?然而,一大组这样的判断是可以评估的,因为整体上,这组判断必须符合某些统计标准。

例如,如果天气预报员说明天有90%的概率下雨,结果却是晴朗炎热,那么这个特定判断可能没有问题。天气预报员可能已经处理了所有可用信息并且处理正确。只是碰巧那天意外地没有下雨。然而,如果你发现在天气预报员说有90%概率下雨的日子里,有一半的日子没有下雨,那么你就有理由严重质疑这个媒体天气预报的准确性。你期望在天气预报员说有90%下雨概率的日子里,90%的情况下会下雨。你接受天气预报员不知道具体在哪10%的日子里不会下雨(否则她会说她100%确定),但总体上你期望,如果多年来天气预报员在50个不同的日子预测”90%下雨概率”,那么其中大约45天应该下雨。

对人们校准知识能力的评估方式与我们评估天气预报员的方式完全相同。人们回答多选题或判断题,并对每个问题提供信心判断,表明他们对答案正确性的主观概率。只有当达到一对一校准时,才能体现认知理性(epistemic rationality)——被赋予主观概率0.70的题目集应该有70%的正确率,被赋予主观概率0.80的题目集应该有80%的正确率,等等。这就是良好知识校准的含义。如果没有达到这种紧密校准,那么一个人就不具有认知理性,因为他或她的信念在一个重要方面没有映射到世界。这种认知误校准会使人无法选择最佳行动方案。

在各种知识校准实验中的标准发现是过度自信。主观概率估计始终高于实际正确率。例如,人们在他们说100%确定正确的题目集上,实际只答对约88%。当人们说90%确定时,他们实际答对约75%的题目,依此类推。通常,人们会说70%到80%确定,而实际上他们的表现处于随机水平——在判断题范式中为50%。

知识校准中的过度自信效应被认为至少部分源于我们倾向于固定在脑海中出现的第一个答案上,然后假定”拥有”那个答案,并通过在随后的思考中优待那个答案作为”我们自己的”答案来削减心智成本。受试者将首先出现的答案作为焦点假设(类似于我方偏见),然后将注意力集中在焦点假设上,从而导致对替代或非焦点答案的忽视。简言之:“不恰当的高信心的一个原因是未能想到自己可能错误的理由”(Baron, 2000, 第132页)。为每个备选答案检索的证据构成了信心判断的基础,但受试者仍然没有意识到证据的收集是有偏见的——证据只为偏爱的备选答案而收集。结果,受试者对自己的答案产生了过多的信心。

你可以通过查看本节开头提出的问题的答案来看看自己是否受到过度自信现象的影响:

39岁;

39本书;

1756年;

645天;

36,198英尺。

回想一下,本节标题已经提醒过你过度自信现象。因为你形成的是90%的信心区间,所以90%的情况下你的信心区间应该包含真实值。只有十次中一次你的区间应该不包含实际答案。因此,由于你只回答了五个这样的问题,你的区间应该每次都包含正确答案——或者最多只答错一次。根据过去对这些问题的研究,很可能你的信心区间不止一次未包含答案,这表明你的概率判断(尽管标题中有警告)像大多数人一样具有过度自信的特征。