[序言]

[整体与部分]

[个体性]

[总结]

[帕珀特原理]

[学习意义]

[看与信]

[重新表述]

[意识与记忆]

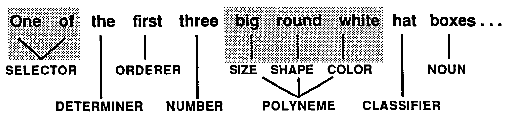

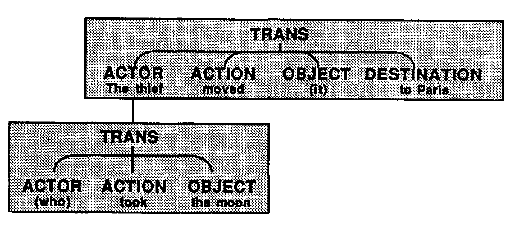

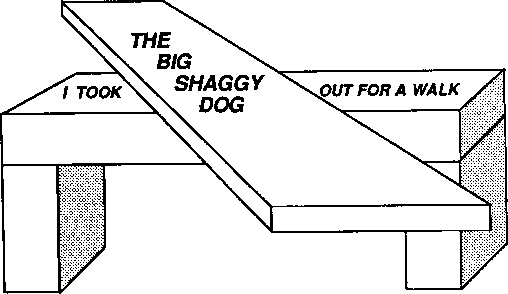

[词语与观念]

[语境与歧义]

[比较]

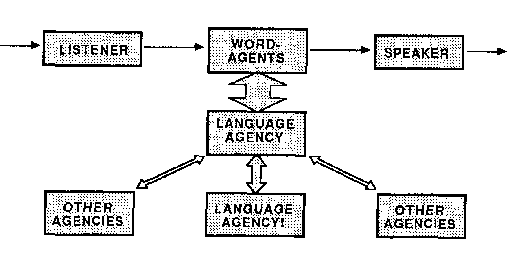

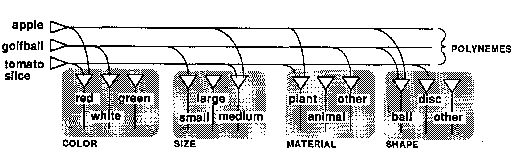

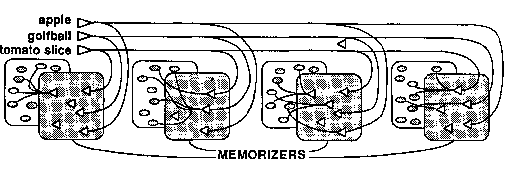

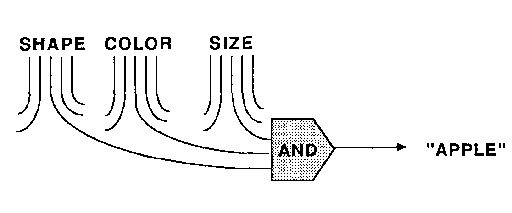

[语言-]

[审查者与笑话]

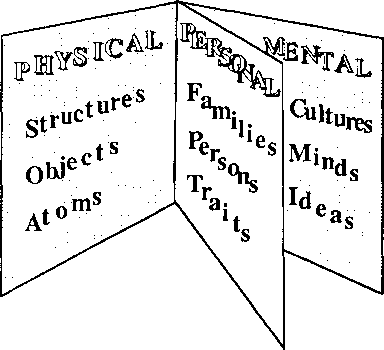

[思想的领域]

[心智模型]

插图:luliana Lee

版权所有 © 1985, 1986 马文·明斯基

保留所有权利,包括以任何形式全部或部分复制的权利。

设计:Irving Perkins Associates 美国制造

3 5 7 9 10 8 6 4 2 7 9 10 8 平装本。

国会图书馆出版物编目数据

明斯基,马文·李,日期。

心智社会。

智力。2. 人类信息处理。

科学—哲学。I. 标题。BF431.M553 1986 153 86-20322

ISBN 0-671-60740-5 ISBN 0-671-65713-5 平装本。

[凡事应力求简单,但不能过于简单。]

[—阿尔伯特·爱因斯坦]

本书试图解释心智如何运作。智能如何从非智能中涌现?为了回答这个问题,我们将展示你可以用许多小部件构建心智,每个部件本身都是无心智的(mindless)。

我将这种方案称为”心智社会”(Society of Mind),其中每个心智都由许多更小的过程组成。我们将这些称为智能体。每个心智智能体本身只能做一些根本不需要心智或思考的简单事情。然而,当我们以某些非常特殊的方式将这些智能体组合成社会时—这就会产生真正的智能。

本书没有什么太技术性的内容。它也是一个社会—由许多小观念组成。每个观念本身都只是常识,但当我们将足够多的[它们]组合在一起时,我们就能解释心智最奇怪的奥秘。

一个麻烦是这些观念有很多交叉连接。我的解释很少从头到尾沿着整洁的直线进行。我希望我能把它们排列好,让你可以通过心智的阶梯,一步一步地直接爬到顶端。相反,它们被缠结在纠结的网络中。

也许错误实际上在我,因为未能找到一个整齐有序的原则基础。但我倾向于将责任归咎于心智的本质:它的大部分力量似乎恰恰源于其智能体交叉连接的混乱方式。如果是这样,那种复杂性就无法避免;这只是我们必须从进化的无数技巧中期待的东西。

当事物难以描述时,我们能做什么?我们首先勾勒出最粗糙的形状,作为其余部分的脚手架;如果其中一些形式最终被证明部分错误,也没有太大关系。接下来,绘制细节,为这些骨架赋予更逼真的血肉。最后,在最后的填充中,丢弃那些不再适合的最初想法。

这就是我们在现实生活中处理看似非常困难的谜题时所做的。对于破碎的陶罐和大型机器的齿轮来说,情况大致相同。在你看到其余部分之前,你无法理解任何部分。

好的心智理论必须跨越至少三个不同的时间尺度:缓慢的,用于我们大脑进化的数十亿年;快速的,用于婴儿期和童年时期转瞬即逝的几周和几个月;以及介于两者之间的,我们的观念在历史中成长的几个世纪。

为了解释心智,我们必须展示心智如何由无心智的材料构建,由比我们认为聪明的任何东西都小得多、简单得多的部分构建。除非我们能用没有自己的思想或感觉的事物来解释心智,否则我们只是在兜圈子。但那些更简单的粒子可能是什么—构成我们心智的”智能体”?这是我们这本书的主题,了解了这一点,让我们看看我们的任务。有许多问题需要回答。

功能: [智能体如何工作?]

实体化(Embodiment): [它们由什么构成?]

交互: [它们如何交流?]

起源: [第一批智能体从何而来?]

遗传: [我们是否都天生具有相同的智能体?]

学习: [我们如何创造新的智能体并改变旧的智能体?]

特征: [最重要的智能体类型是什么?]

权威: [当智能体意见不一致时会发生什么?]

意图: [这样的网络如何能够想要或希望?]

能力: [智能体群体如何做单个智能体无法做的事情?]

自我性(Selfhess): [是什么赋予它们统一性或个性?]

意义: [它们如何能够理解任何东西?]

感受性(Sensibility): [它们如何能够有感觉和情感?]

觉知(Awareness): [它们如何能够有意识或自我觉知?]

当每个单独的问题本身似乎都太难回答时,心智理论如何能解释这么多东西?当我们切断每个问题与其他问题的连接时,这些问题确实看起来都很困难。但一旦我们将心智视为智能体的社会,每个答案都会照亮其余的答案。

[诗人伊姆拉克说,从来没有人认为] 思考是物质固有的属性,或者每个粒子都是一个会思考的存在。然而,如果物质的任何部分都没有思想,我们能假设哪部分会思考呢? 物质与物质的区别只在于形状、体积、密度、运动和运动方向:无论这些如何变化或组合,意识能附着于其中哪一个? 是圆是方,是固态还是流体,是大是小,是向某个方向缓慢移动还是快速移动,这些都是物质存在的模式,全都与思考的本质格格不入。如果物质一旦没有思想,它只能通过某种新的改变才能被赋予思考能力,但它所能接受的所有改变都同样与思考能力无关。

[— 塞缪尔·约翰逊]

看似坚实的大脑如何能支撑像思想这样虚无缥缈的东西? 这个问题困扰了许多过去的思想家。思想的世界和物质的世界似乎相距太远,无法以任何方式互动。只要思想看起来与其他一切如此截然不同,似乎就没有起点可言。

几个世纪前,解释生命似乎同样不可能,因为生物看起来与其他任何东西都如此不同。植物似乎从虚无中生长。动物能够移动和学习。两者都能自我繁殖——而其他任何东西都做不到这些。但后来这个巨大的鸿沟开始缩小。人们发现每个生物都由更小的细胞组成,而细胞被证明是由复杂但可理解的化学物质构成的。很快人们发现,植物根本不创造任何物质,而只是从空气中的气体提取大部分材料。神秘跳动的心脏不过是机械泵,由肌肉细胞网络组成。但直到本世纪,约翰·冯·诺依曼才从理论上展示了细胞机器如何能够自我繁殖,而几乎同时,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发现了每个细胞实际上如何复制自己的遗传密码。受过教育的人不再需要寻求任何特殊的、生命的力量来赋予每个生物生命。

同样,一个世纪前,我们基本上没有办法开始解释思考是如何工作的。然后像西格蒙德·弗洛伊德和让·皮亚杰这样的心理学家提出了他们关于儿童发展的理论。稍晚一些,在机械方面,像库尔特·哥德尔和艾伦·图灵这样的数学家开始揭示机器可以被制造来做什么的迄今未知的范围。这两股思想潮流直到1940年代才开始融合,当时沃伦·麦卡洛克和沃尔特·皮茨开始展示机器如何可以被制造来看、推理和记忆。现代人工智能科学的研究只是在1950年代才开始,受到现代计算机发明的刺激。这激发了大量关于机器如何能做以前只有思维才能做的事情的新想法。

大多数人仍然相信,没有机器能够有意识,或感受到野心、嫉妒、幽默,或拥有任何其他精神生活体验。确实,我们仍然远远不能创造出做人类所做的所有事情的机器。但这只意味着我们需要关于思考如何工作的更好理论。本书将展示我们称之为”心智代理(agents)“的微小机器如何可能成为这些理论所需要的长期寻找的”粒子”。

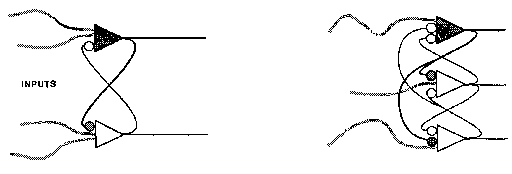

你知道你所想和所做的一切都是由你思考和完成的。但什么是”你”? 什么样的更小实体在你的心智中合作完成你的工作? 要开始看到心智如何像社会一样,试试这个:

[拿起一杯茶!]

[你的抓握(GRASPING)代理想要抓住杯子。]

[你的平衡(BALANCING)代理想要保持茶不溢出。]

[你的口渴(THIRST)代理想要你喝茶。]

[你的移动(MOVING)代理想要把杯子送到你的嘴边。]

然而,当你在房间里走来走去与朋友交谈时,这些都不会占据你的心智。你几乎不会想到[平衡;平衡]不关心[抓握;抓握]对[口渴]不感兴趣;[口渴]也不涉及你的社交问题。为什么不呢? 因为它们可以相互依赖。如果每个都做自己的小工作,真正的大工作就会由它们共同完成:喝茶。

有多少过程正在进行,以保持茶杯在你的手中保持水平? 仅仅为了塑造你的手腕、手掌和手,至少必须有一百个过程。另外一千个肌肉系统必须工作来管理所有使你的身体行走的移动骨骼和关节。为了保持一切平衡,每个过程都必须与其他一些过程沟通。如果你绊倒并开始跌倒怎么办? 然后许多其他过程迅速尝试把事情弄直。其中一些涉及你如何倾斜和你把脚放在哪里。另一些则忙于处理茶的问题:你不想烫伤自己的手,但你也不想烫伤别人。你需要快速做决定的方法。

所有这一切都在你说话时发生,而且似乎都不需要太多思考。但当你想到这一点时,你的谈话本身也不需要。什么样的代理选择你的词语,以便你能表达你的意思? 这些词如何被排列成短语和句子,每个都与下一个相连? 你心智中的什么机构跟踪你所说的所有事情——以及你对谁说的? 当你重复时,它会让你感到多么愚蠢——除非你确定你的听众是新的。

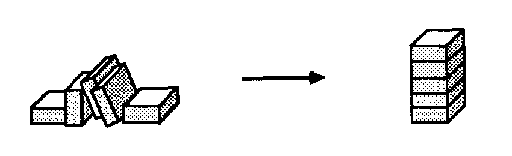

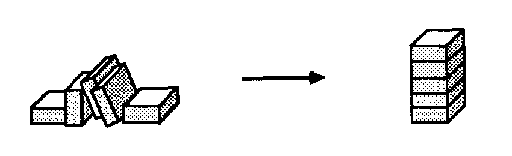

我们总是同时做好几件事,比如计划、走路和说话,这一切看起来如此自然,以至于我们认为理所当然。但这些过程实际上涉及的机制比任何人能一次性理解的都要复杂得多。因此,在本书接下来的几个章节中,我们将只关注一个普通的活动——用儿童积木搭建东西。首先我们会把这个过程分解成更小的部分,然后我们会看到每个部分如何与所有其他部分相关联。

在做这件事时,我们将尝试模仿伽利略和牛顿的做法,他们通过研究最简单的钟摆和砝码、镜子和棱镜学到了很多。我们对如何用积木搭建的研究就像将显微镜聚焦在我们能找到的最简单的物体上,从而打开一个伟大而意想不到的宇宙。这也是为什么今天许多生物学家将更多注意力放在微小的细菌和病毒上,而不是壮观的狮子和老虎上。对我和整整一代学生来说,儿童积木的世界一直是研究智能的棱镜和钟摆。

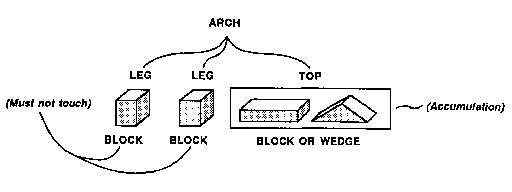

在科学中,人们可以通过研究看似最不重要的东西学到最多。

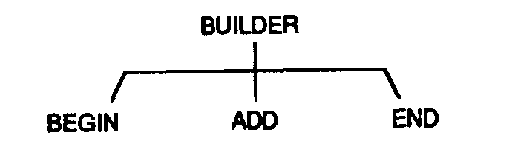

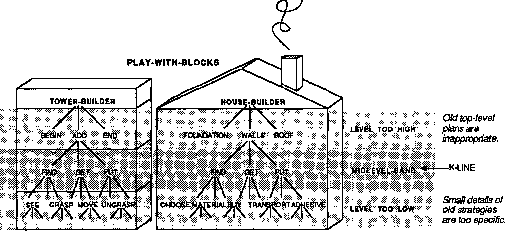

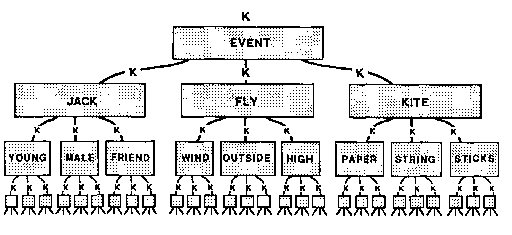

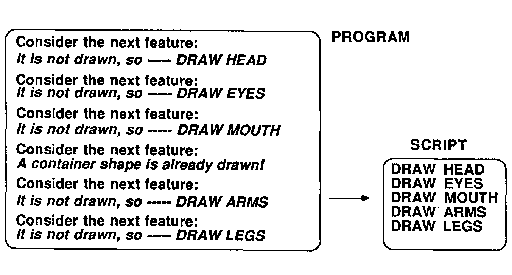

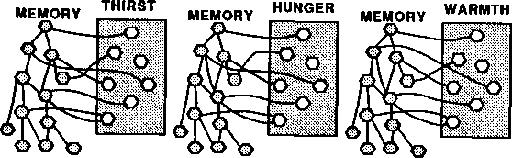

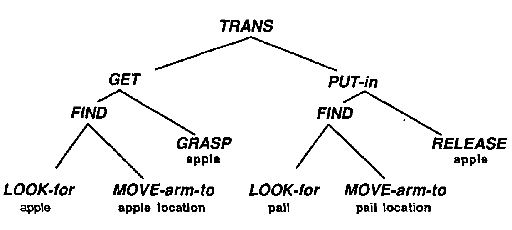

想象一个孩子在玩积木,再想象这个孩子的思维包含一群更小的思维。称它们为心智代理(mental agents)。现在,一个叫作Builder的代理正在控制。Builder的专长是用积木搭建塔。

我们的孩子喜欢看着塔随着每个新积木被放在上面而增长。但搭建一座塔对任何单一的、简单的代理来说都是太复杂的工作,所以Builder必须向其他几个代理寻求帮助:

选择一个地方开始搭塔。向塔上添加一个新积木。决定它是否足够高。

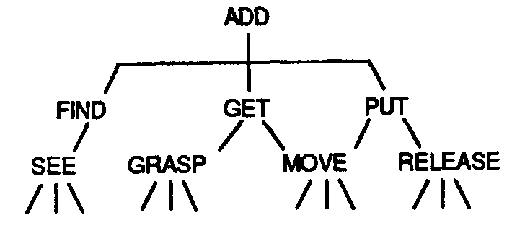

事实上,即使是找到另一个积木并把它放在塔顶上,对任何单一代理来说也是太大的工作。所以Add反过来必须请求其他代理的帮助。在我们完成之前,我们需要的代理数量将多到无法放入任何图表中。

首先ADD必须FIND一个新积木。然后手必须GET那个积木并PUT它放在塔顶上。

为什么要把事情分解成这么小的部分?因为思维就像塔一样,就是这样构成的——只不过它们是由过程而不是积木组成的。如果堆叠积木看起来微不足道——记住你并不总是这样感觉的。当你在幼年时期第一次发现一些积木玩具时,你可能花了愉快的几周时间学习如何使用它们。如果这些玩具现在看起来相对无聊,那么你必须问问自己你是如何改变的。在你转向更有野心的事情之前,能够搭建一座积木塔或积木房子曾经看起来既陌生又美妙。然而,尽管所有成年人都知道如何做这些事情,没有人理解我们是如何学会做它们的!这就是我们在这里要关注的。把积木堆成堆和排成行:这些是我们每个人很久以前学到的技能,以至于我们根本记不起学习它们的过程。现在它们看起来只是常识——而这正是使心理学变得困难的原因。这种健忘,婴儿期的遗忘症(amnesia),使我们假设我们所有美妙的能力一直就在我们的思维里,我们从不停下来问自己它们是如何开始和成长的。

你无法思考关于思考的问题,除非你思考关于思考某事的问题。

——西摩·派珀特(Seymour Papert)

我们找到了一种方法把我们的塔建造者从部分中制造出来。但Builder实际上还远未完成。要搭建一个简单的积木堆,我们孩子的代理必须完成所有这些其他事情。

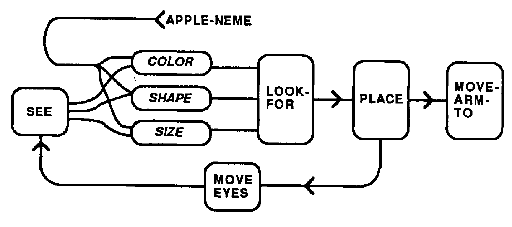

See必须识别它的积木,无论它们的颜色、大小和位置——尽管有不同的背景、阴影和光线,甚至当它们被其他东西部分遮挡时。

然后,一旦这完成了,Move必须引导手臂和手在空间中穿过复杂的路径,但永远不要击中塔顶或打到孩子的脸。

想想如果Find看到,Grasp抓住一个支撑塔顶的积木,这看起来会多么愚蠢!

当我们仔细观察这些要求时,我们发现了一个令人困惑的复杂问题世界。例如,Find如何确定哪些积木仍然可用?它必须根据它试图做的事情来”理解”场景。这意味着我们需要关于理解意味着什么以及机器如何能有目标的理论。考虑一下实际的Builder必须做出的所有实际判断。它必须决定是否有足够的积木来完成它的目标,以及它们是否足够坚固和宽阔以支撑将放在它们上面的其他积木。

如果塔开始摇晃怎么办?一个真正的建造者必须猜测原因。是因为柱子内部的某个连接不够方正吗?是地基不稳固,还是塔对其宽度来说太高了?也许只是因为最后一个积木放得太粗糙了。

所有孩子都会学习这些事情,但我们在以后的岁月中很少想到它们。当我们成为成年人时,我们把所有这些都视为简单的”常识”。但这个欺骗性的词汇对几乎隐藏了无数不同的技能。

常识不是一件简单的事情。相反,它是一个由辛苦获得的实践想法组成的庞大社会——由众多从生活中学到的规则和例外、倾向和趋势、平衡和制衡组成。

如果常识如此多样和复杂,是什么使它看起来如此明显和自然?这种简单的错觉来自于失去与婴儿期发生的事情的联系,那时我们形成了我们的第一批能力。随着每组新技能的成熟,我们在它们之上建立更多层。随着时间的推移,下面的层变得越来越遥远,直到当我们在以后的生活中试图谈论它们时,我们发现自己除了说”我不知道”之外几乎没什么可说的。

我们想把智能解释为更简单事物的组合。这意味着我们必须确保在每一步都检查,我们的智能体本身是否具有智能。否则,我们的理论最终会类似于19世纪的”下棋机器”,它被爱德加·爱伦·坡揭露实际上隐藏着一个人类侏儒。因此,每当我们发现某个智能体必须做任何复杂的事情时,我们就会用一个由做更简单事情的智能体组成的子社会来替代它。正因为如此,读者必须准备好感受到某种失落感。当我们把事物分解成最小的部分时,它们起初看起来都枯燥无味,就好像某种本质已经丢失了。

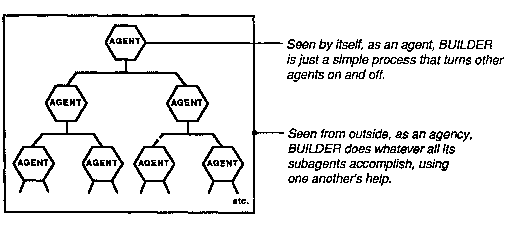

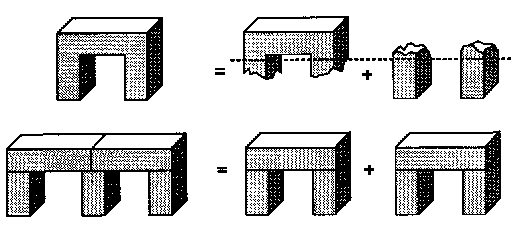

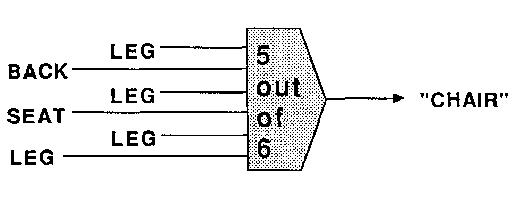

例如,我们已经看到如何通过用 [Find] 和 [Get] 这样的小部件构建 [Builder] 来构造搭建塔楼的技能。现在,当 [Builder] 的”知道如何建造”的能力明显不在任何部分中时,它又存在于哪里呢?然而这些部分就是 [Builder] 的全部。答案是:仅仅解释每个单独的智能体做什么是不够的。我们还必须理解这些部分是如何相互关联的——也就是说,智能体的[群组]如何能够完成事情。

因此,本书的每一步都使用两种不同的方式来思考智能体。如果你从外部观察 [Builder] 工作,不知道它内部如何运作,你会觉得它知道如何建造塔楼。但如果你能从内部看到 [Builder],你肯定找不到任何知识。你只会看到一些开关,以各种方式排列来打开和关闭彼此。[Builder “真的知道][如何建造塔楼吗?”] 答案取决于你如何看待它。让我们用两个不同的词,[“智能体”]和[“机构”],来说明为什么 [Builder] 似乎过着双重生活。作为机构,它似乎知道自己的工作。作为智能体,它什么都不知道。

当你开车时,你把方向盘看作是一个可以用来改变汽车方向的机构。你不关心它是如何工作的。但当方向盘出了问题,你想理解正在发生什么时,最好把方向盘看作是一个更大机构中的一个智能体:它转动一根轴,轴转动一个齿轮来拉动一根杆,杆移动车轮的轴。当然,人们并不总是想采用这种微观视角;如果你在开车时把所有这些细节都记在心里,你可能会因为花太长时间来弄清楚方向盘该往哪边转而撞车。知道如何做与知道为什么不同。在本书中,我们将始终在智能体和机构之间切换,因为根据我们的目的,我们必须使用不同的视角和描述方式。

[正是心智的本质使个体成为同类,而构成心智的那些复杂关系的物质原子在形状、形式或方式上的差异完全是微不足道的。]

[——艾萨克·阿西莫夫]

我们看到 [Builder] 的技能可以简化为 [Get] 和 [Put] 这些更简单的技能。然后我们看到这些技能又可以由更简单的技能组成。[Get] 只需要将手 [Move] 到 [Grasp] [Find] 刚刚找到的积木块。[Put] 只需要 [Move] 手,将积木块放在塔顶上。所以看起来 [Builder] 的所有功能都已经被”简化”为更简单的部分可以做的事情。

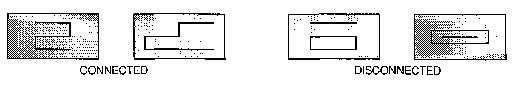

但有一些重要的东西被遗漏了。[Builder] 不仅仅是像 [Find、Get、Put] 和所有其他部分的集合。因为如果这些智能体没有通过合适的互连网络相互链接,[Builder] 根本无法工作。

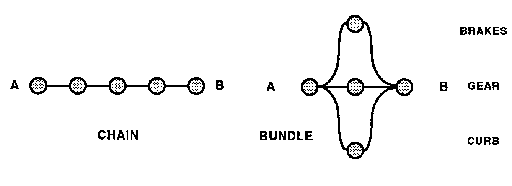

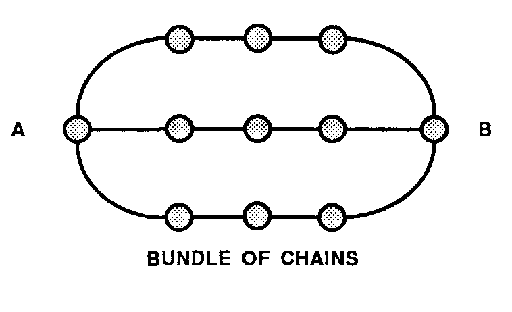

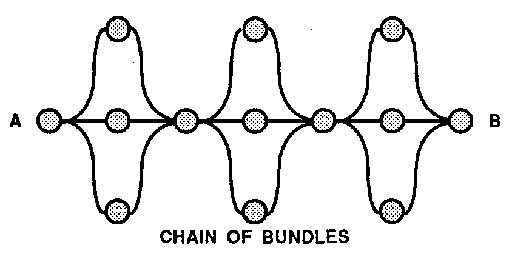

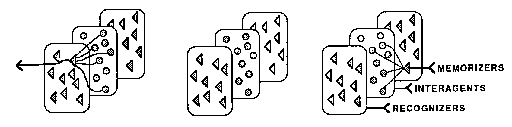

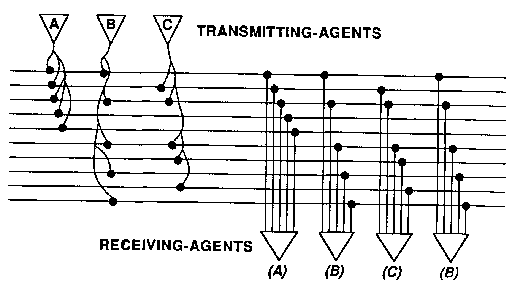

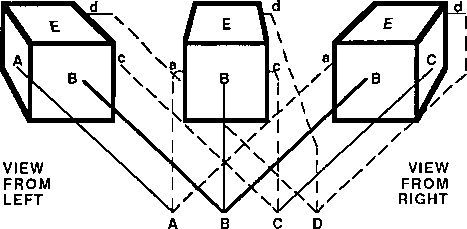

[ 独立的智能体]

[ 科层制中的智能体]

你能仅从左边的列表预测 [Builder] 做什么吗?当然不能:你还必须知道哪些智能体为哪些工作。同样,你不能仅从知道每个单独的个体能做什么来预测人类社区会发生什么;你还必须知道他们是如何组织的——也就是说,谁和谁交谈。对于理解任何庞大而复杂的事物都是如此。首先,我们必须知道每个单独的部分如何工作。其次,我们必须知道每个部分如何与它所连接的部分相互作用。第三,我们必须理解所有这些局部相互作用如何结合起来完成该系统从外部看[做的]事情。

在人脑的情况下,解决这三类问题需要很长时间。首先,我们必须理解脑细胞如何工作。这将是困难的,因为有数百种不同类型的脑细胞。然后我们必须理解每种类型的细胞如何与它们连接的其他类型的细胞相互作用。可能有数千种不同类型的这些相互作用。然后,最后,最困难的部分来了:我们还必须理解我们数十亿个脑细胞是如何组织成社会的。为此,我们需要开发许多新的理论和组织概念。我们越能了解我们的大脑是如何从更简单的动物进化而来的,这项任务就会越容易。

当我们能够用已知的事物来解释谜团时,这总是最好的。但当我们发现这很难做到时,我们必须决定是继续尝试让旧理论发挥作用,还是抛弃它们并尝试新理论。我认为这在一定程度上是个性问题。我们把那些喜欢在旧观念基础上构建的人称为”还原论者”(Reductionists),把那些喜欢拥护新假设的人称为”新颖论者”(Novelists)。还原论者通常是对的——至少在科学谨慎的核心领域,新颖的理论很少能存活很久。但在那个领域之外,新颖论者占据主导地位,因为旧观念有更多时间暴露其缺陷。

某些科学能依赖如此少的几种解释,这确实令人惊叹。物理学现在几乎可以解释我们看到的一切(至少在原则上),只需要用极少数几种粒子和力场的相互作用来说明。在过去的几个世纪里,还原论取得了显著的成功。为什么能用如此少的基本规则来描述世界的如此多内容?没有人知道。

许多科学家将化学和物理学视为心理学应该效仿的理想模型。毕竟,大脑中的原子也受制于支配所有其他形式物质的相同的全面物理定律。那么我们也能完全用这些相同的基本原理来解释我们的大脑实际上做了什么吗?答案是否定的,原因很简单,即使我们理解了我们数十亿脑细胞各自如何独立工作,这也不会告诉我们大脑作为一个整体是如何工作的。“思维定律”不仅取决于这些脑细胞的特性,还取决于它们如何连接。而这些连接不是由基本的、“通用的”物理定律建立的,而是由我们遗传基因中数百万比特信息的特定排列建立的。诚然,“通用”定律适用于一切事物。但正是因为这个原因,它们很少能解释任何特定的事物。

这是否意味着心理学必须拒绝物理定律并找到自己的定律?当然不是。这不是[不同的]定律的问题,而是在更高组织层次上运作的[额外的]理论和原理类型的问题。我们关于建造者作为一个整体如何工作的想法,不需要也绝不能与我们关于[建造者]的低层次智能体如何工作的知识相冲突。每个更高层次的描述都必须[增加]我们对低层次的知识,而不是取代它。我们将在本书的许多地方回到”层次”这个概念。

心理学会像那些成功地将其主题简化为极少数原理的科学一样吗?这取决于你所说的”极少数”是什么意思。在物理学中,我们习惯于用大约十几个基本原理来解释。对于心理学,我们的解释将必须结合数百个较小的理论。对物理学家来说,这个数字可能显得太大了。对人文学者来说,它可能显得太小了。

我们经常被告知某些整体”大于其部分之和”。我们听到这用”整体论”(holistic)和”格式塔”(gestalt)等充满敬意的词语来表达,其学术语调暗示它们指的是清晰明确的观念。但我怀疑这些术语的实际功能是麻痹一种无知感。当事物以我们无法解释的方式结合起来行动时,我们说”格式塔”;当我们被意外事件措手不及并意识到我们理解的比我们以为的要少时,我们说”整体论”。例如,考虑下面两组问题,第一组是”主观的”,第二组是”客观的”:

[是什么使一幅画不仅仅是其单独的线条?]

[一个人格如何不仅仅是一组特质?]

[一种文化在什么意义上不仅仅是一堆习俗的集合?]

[是什么使一座塔不仅仅是分散的积木?]

[为什么一条链子不仅仅是其各个链环?]

[一堵墙如何不仅仅是一组许多砖块?]

为什么”客观”问题看起来不那么神秘?因为我们有很好的方法来回答它们——根据事物如何相互作用。要解释墙和塔如何工作,我们只需指出每块砖如何被其邻居和重力固定在位。要解释为什么链环不能分离,我们可以演示每个链环如何挡住其邻居的路。这些解释对成年人来说似乎几乎是不言而喻的。然而,当我们还是孩子时,它们并不显得那么简单,我们每个人都花了好几年时间才学会现实世界的物体如何相互作用——例如,防止任何两个物体同时出现在同一个地方。我们认为这种知识是”显而易见的”,只是因为我们记不起学习它有多难。

为什么解释我们对绘画、人格和文化传统的反应似乎要困难得多?许多人认为那些”主观”类型的问题无法回答,因为它们涉及我们的心智。但这并不意味着它们无法回答。这只意味着我们必须首先更多地了解我们的心智。

[“主观”反应也基于事物如何相互作用。不同之处在于,这里我们关注的不是外部世界的对象,而是我们大脑内部的过程。]

换句话说,那些关于艺术、特质和生活方式的问题实际上是相当技术性的。它们要求我们解释在我们心智中的智能体之间发生了什么。但这是一个我们从未学到太多的主题——我们的科学也是如此。这些问题最终会得到解答。但如果我们继续使用像”整体论”和”格式塔”这样的伪解释词语,只会延长等待时间。诚然,有时给事物命名可以通过引导我们关注某些谜团来提供帮助。但是,当命名让心智认为仅凭名称就能带来意义时,这是有害的。

[绝大多数人类坚信,感知力和思想][与物质不同][从本质上来说,不太容易分解和衰败,当身体分解为各种元素时,赋予它生命的原理(principle)将永恒不变地存在。然而,我们所谓的思想可能并非实际存在的实体,而只是构成宇宙其余部分的无限变化物质的某些部分之间的关系,一旦这些部分相对位置发生变化,这种关系就会停止存在。]

[— 珀西·比希·雪莱]

什么是生命?解剖一具身体却找不到生命。什么是心智?解剖一个大脑却找不到心智。生命和心智是否如此超越”部分之和”,以至于寻找它们毫无意义?要回答这个问题,请看以下整体论者(Holist)与普通公民之间的对话讽刺:

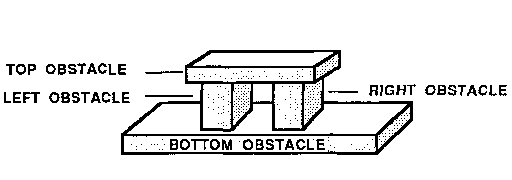

整体论者:[我来证明没有盒子能装住老鼠。盒子是由六块木板钉在一起制成的。但显而易见,除非盒子具有某种”困鼠性”或”容纳性”(containment),否则它无法装住老鼠。然而,单块木板不包含任何容纳性,因为老鼠可以直接从它旁边走开。如果一块木板没有容纳性,六块木板也不会有。所以盒子根本不可能有任何困鼠性。理论上,老鼠可以逃脱]

公民:[真神奇。那么][是什么][让老鼠待在盒子里呢?]

整体论者:[哦,很简单。虽然它没有真正的困鼠性,但一个好盒子可以把它”模拟”得如此逼真,以至于老鼠被愚弄了,无法想出逃脱的办法。]

那么,是什么让老鼠被限制住的呢?当然,是盒子阻止了所有方向的运动,因为每块木板都阻挡了特定方向的逃跑。左侧阻止老鼠向左走,右侧阻止它向右走,顶部阻止它跳出去,等等。盒子的秘密就在于木板如何排列以阻止[所有]方向的运动!这就是[容纳]的含义。所以期望任何单独的木板本身包含任何[容纳性]是愚蠢的,尽管每块木板都对容纳有所贡献。这就像扑克中同花顺的牌:只有完整的牌型才有价值。

这同样适用于[生命]和[心智]这样的词。用这些词来描述生物的最小组成部分是愚蠢的,因为这些词是为了描述更大组合体如何相互作用而发明的。就像[围困]一样,[活着]和[思考]这样的词对于描述由特定关系组合产生的现象很有用。[盒子]这个词似乎不神秘,是因为每个人都理解制作精良的盒子的木板如何相互作用以阻止任何方向的运动。事实上,[生命]这个词已经失去了大部分神秘性—至少对现代生物学家来说是这样,因为他们了解细胞中化学物质之间许多重要的相互作用。但[心智]仍保持着它的神秘—因为我们对心智代理如何相互作用来完成它们所做的一切仍知之甚少。

在20世纪60年代末,[Builder]以计算机程序的形式在麻省理工学院人工智能实验室中得以实现。我和我的合作者西摩·派珀特(Seymour Papert)长期以来都渴望将机械手、电视眼和计算机结合成一个能用儿童积木搭建的机器人。我们和学生花了几年时间开发Move、[See, Grasp]以及其他数百个小程序,才制作出一个可运行的[Builder-agency]。我认为这个项目让我们得以一窥当孩子们学习用简单玩具”玩耍”时,他们的心智某些部分内部发生了什么。这个项目让我们想知道,即使有一千个微技能(microskills),是否足以让孩子用沙子装满一个桶。正是这些经验,而不是我们从心理学中学到的任何东西,引导我们产生了关于心智社会的许多想法。

为了进行最初的实验,我们必须建造一只机械手(Hand),在指尖配备压力和触觉传感器。然后我们必须将电视摄像头与计算机连接,并编写程序让眼睛(Eye)能够识别积木的边缘。它还必须识别手本身。当这些程序运行不佳时,我们添加了更多程序,利用手指的触觉来验证物体是否在视觉上看起来的位置。还需要其他程序来使计算机能够移动手从一个地方到另一个地方,同时使用眼睛查看路径上是否有障碍物。我们还必须编写更高级别的程序,让机器人能够规划要做什么—以及更多程序来确保这些计划得以实际执行。为了使这一切可靠运行,我们需要程序在每一步(再次通过使用眼睛和手)验证在心智内部计划的事情确实在外部发生了—否则纠正发生的错误。

在尝试让我们的机器人工作的过程中,我们发现许多日常问题比成年人认为困难的那类问题、谜题和游戏要复杂得多。在那个积木世界中的每一个节点,当我们被迫比平时更仔细地观察时,我们都发现了一个意想不到的复杂宇宙。只需考虑一个看似简单的问题:不要重复使用已经搭建在塔中的积木。对一个人来说,这似乎是简单的常识:“不要使用已经参与实现先前目标的物体来满足新目标。”没有人确切知道人类的大脑是如何做到这一点的。显然,我们从经验中学会识别可能出现困难的情况,当我们长大后,我们学会提前计划以避免此类冲突。但由于我们无法确定什么会奏效,我们必须学习应对不确定性的策略(policies)。哪些策略(strategies)最值得尝试,哪些会避免最严重的错误?数千甚至可能数百万个小过程必定参与了我们如何预期、想象、计划、预测和预防——然而所有这些进行得如此自动,以至于我们将其视为”普通常识”。但如果思考如此复杂,是什么让它看起来如此简单呢?起初,我们的大脑可能使用如此复杂的机制却对此毫无察觉,这似乎令人难以置信。

[总的来说,我们最不了解的是我们的大脑最擅长做的事情。]

主要是当我们的其他系统开始失效时,我们才会调用与我们称之为”意识”相关的特殊代理(agencies)。因此,我们更容易意识到运作不良的简单过程,而不是完美运作的复杂过程。这意味着我们不能相信自己对哪些事情简单、哪些需要复杂机制的随意判断。大多数时候,大脑的每个部分只能感知到其他部分多么安静地完成它们的工作。

许多人在他们的大脑被比作计算机程序或机器时感到被冒犯。我们已经看到一个简单的搭建塔楼技能如何由更小的部分组成。但是,真正的大脑能由如此微不足道的东西构成吗?

[“荒谬,”大多数人说。“我当然不觉得自己像台机器!”]

但如果你不是机器,是什么让你成为评判作为机器是什么感觉的权威?一个人可能会回答,“我思考,因此我知道大脑如何工作。”但这可疑地类似于说,“我开我的车,因此我知道它的引擎如何工作。”知道如何使用某物与知道它如何工作不是一回事。

[“但每个人都知道机器只能以无生命、机械的方式行事。”]

这个反对意见似乎更合理:确实,一个人应该对被比作任何[微不足道的]机器感到被冒犯。但在我看来,“机器”这个词正变得过时。几个世纪以来,像”机械的”这样的词让我们想起滑轮、杠杆、机车和打字机等简单装置。(“计算机般的”这个词继承了类似的琐碎感,即通过小步骤进行枯燥的算术运算。)但我们应该认识到,我们仍处于机器的早期时代,几乎不知道它们可能会变成什么。如果火星上的某个访客在十亿年前来到地球,通过观察那些甚至还没学会爬行的细胞团来判断地球生命的命运,会怎样?同样,我们无法从现在看到的东西来把握机器在未来可能做的事情的范围。

我们对计算机的最初直觉来自于1940年代机器的经验,那些机器只包含数千个部件。但人类大脑包含数十亿个细胞,每个细胞本身都很复杂,并且与成千上万个其他细胞相连。现在的计算机代表了中等程度的复杂性;它们现在有数百万个部件,人们已经在为人工智能研究建造十亿部件的计算机。然而,尽管正在发生这些变化,我们继续使用旧词,仿佛根本没有任何变化。我们需要调整我们的态度来适应以前从未想象过的规模上运作的现象。“机器”这个术语不再能带我们走得足够远。

但修辞学解决不了任何问题。让我们把这些争论放在一边,转而尝试理解大脑巨大的、未知的机制可能做什么。然后,我们会在了解自己是多么奇妙的机器时找到更多的自尊。

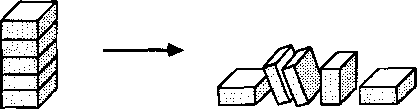

[冲突与妥协]

大多数孩子不仅喜欢建造,他们还喜欢推倒东西。所以让我们想象另一个叫做Wrecker的代理,其专长是推倒。我们的孩子喜欢听复杂的噪音,看这么多东西同时移动。

假设[Wrecker]被激活了,但视线中没有东西可以砸。那么[Wrecker]将不得不获得一些帮助——例如,让Builder工作。但如果在稍后的某个时候,[Wrecker]认为塔已经足够高可以砸了,而[Builder]仍然想把它建得更高怎么办?谁能解决那个争议?

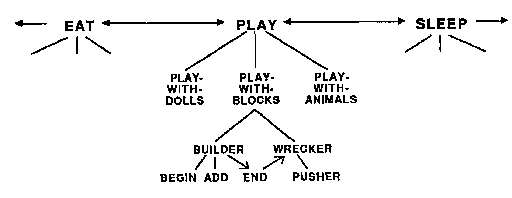

最简单的策略是将决定权留给[Wrecker],因为它首先负责激活[Builder]。但在对孩子大脑更真实的描述中,这样的选择将取决于许多其他代理。例如,让我们假设[Builder]和[Wrecker]最初都由一个更高级别的代理Play-with-Blocks激活。那么,如果[Builder]和[Wrecker]在塔是否足够高的问题上存在分歧,就可能出现冲突。

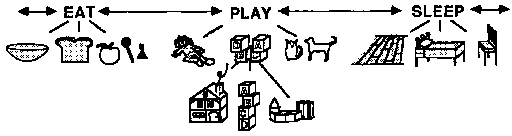

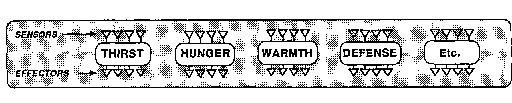

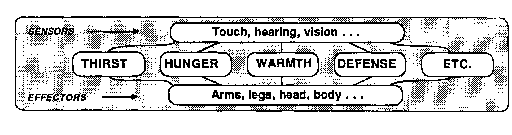

是什么首先激发了[积木游戏]?也许是某个更高层级的代理,[游戏],首先被激活。然后,在[游戏]内部,代理[积木游戏]获得了控制权,尽管有两个竞争者,[玩偶游戏]和[动物游戏]。但即使是[游戏]本身,它们共同的最高上级,也必须与其他更高层级的代理如[进食]和[睡眠]竞争。因为,毕竟,孩子的游戏不是孤立的事情,而总是发生在其他现实生活关切的背景下。无论我们选择做什么,总有其他我们也想做的事情。

在本书的几个章节中,我将假设代理之间的冲突往往会向更高层级迁移。例如,[建造者]和[破坏者]之间任何持续的冲突都会削弱它们共同的上级,[积木游戏]。反过来,这会降低[积木游戏]压制其竞争对手[玩偶游戏]和[动物游戏]的能力。接下来,如果那个冲突没有很快解决,它将削弱更高一层的代理[游戏]。然后[进食]或[睡眠]可能会夺取控制权。

为了解决争端,国家发展法律系统,公司制定政策,个人可能会争论、斗争或妥协——或者向外部调解人寻求帮助。当思维内部发生冲突时会发生什么?

每当几个代理必须竞争相同的资源时,它们很可能会陷入冲突。如果这些代理被放任不管,冲突可能会无限期地持续下去,这将使这些代理陷入瘫痪,无法完成任何目标。那会发生什么?我们假设这些代理的上级也处于竞争压力之下,每当它们的下级在实现目标方面进展缓慢时,无论是因为它们之间的冲突还是因为个体的无能,上级都可能变得软弱。

不妥协原则:在一个代理的下级之间持续的内部冲突越久,该代理在其自身竞争者中的地位就越弱。如果这些内部问题没有很快解决,其他代理将接管控制权,而以前涉及的代理将被”解雇”。

只要积木游戏进展顺利,[游戏]就能保持其力量并保持控制。然而,与此同时,孩子可能也越来越饿和困,因为其他过程正在唤醒代理[进食]和[睡眠]。只要[进食]和[睡眠]还没有被强烈激活,[游戏]就能同时抵御它们。然而,[游戏]内部的任何冲突都会削弱它,使[进食]或[睡眠]更容易接管。当然,[进食]或[睡眠]最终必然获胜,因为它们等待的时间越长,就变得越强。

我们在自己的经历中看到这一点。我们都知道,当事情进展顺利时,对抗小的干扰是多么容易。但一旦我们的工作内部开始出现问题,我们就会变得越来越不耐烦和易怒。最终我们发现很难集中注意力,以至于最小的干扰都能让另一个不同的兴趣接管控制权。现在,当我们的任何一个代理失去控制其他系统所做事情的能力时,这并不意味着它必须停止自己的内部活动。一个失去控制权的代理可以继续在自身内部工作——从而为抓住后来的机会做好准备。然而,我们通常意识不到在我们思维深处进行的所有其他活动。

将控制权让给其他代理的这个过程在哪里停止?每个思维都必须包含某个最高控制中心吗?不一定。我们有时通过求助于上级来解决冲突,但其他冲突永远不会结束,永远不会停止困扰我们。

起初,我们的不妥协原则可能看起来太极端了。毕竟,优秀的人类主管会提前计划以避免冲突,而当他们做不到时,他们会在求助于上级之前尝试在本地解决争端。但我们不应该试图在单个思维的低级代理和人类社区的成员之间找到密切的类比。那些微小的心智代理根本不可能知道足够多,以便能够相互谈判或找到有效的方式来适应彼此的干扰。只有更大的代理才能足智多谋到做这些事情。在一个真实的孩子内部,负责[建造]和[破坏]的代理确实可能变得足够多才多艺,通过为彼此的目标提供支持来进行谈判。[“请,破坏者,再等一会儿,直到建造者再加一块积木:这样会有更响的碰撞声,很值得!”]

官僚制(bureaucracy) [名词] [通过由遵循僵化常规的官员管理的部门和分支机构来管理政府。]

——韦氏未删节词典

作为一个代理,[建造者]不做实际工作,而只是启动[开始、添加]和[结束]。同样,[添加]只是命令[寻找、放置]和[获取]去做它们的工作。然后这些又分解为像[移动]和[抓握]这样的代理。似乎永远不会停止——这种分解为更小事物的过程。最终,一切都必须以实际工作的代理结束,但在我们到达所有真正移动手臂、手和手指关节的小肌肉运动代理之前,还有很多步骤。因此,[建造者]就像一个高级管理人员,远离那些实际生产最终产品的下属。

这是否意味着[建造者]的行政工作不重要?一点也不。那些低级代理需要被控制。这在人类事务中也大致相同。当任何企业变得太复杂和庞大而一个人无法完成时,我们构建组织,其中某些代理不关心最终结果,而只关心其他代理所做的事情。设计任何社会,无论是人类的还是机械的,都涉及这样的决策:

[哪些智能体选择其他智能体来做什么工作?]

[谁来决定哪些工作要做?]

[谁决定要付出什么努力?]

[冲突如何解决?]

普通人类思维有多少具有建造者(Builder)的特性?我们描述的建造者不太像人类监督者。它不决定将哪些智能体分配到哪些工作,因为这已经安排好了。它不规划未来的工作,而是简单地执行固定的步骤,直到结束者(End)说工作完成。它也没有应对意外事故的办法。

由于我们的小型心智智能体如此有限,我们不应该把它们与人类监督者和工人之间的类比延伸得太远。此外,正如我们很快会看到的,心智智能体之间的关系并不总是严格的层级制。而且无论如何,这些角色总是相对的。对于建造者来说,添加者(Add)是下属,但对于查找者(Find)来说,添加者是上司。至于你自己,这完全取决于你如何生活。哪种思想最让你关注——你被迫接受的命令,还是你被迫下达的命令?

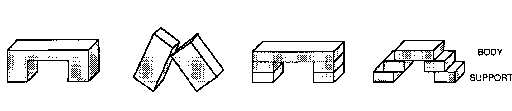

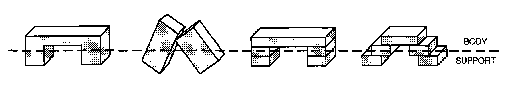

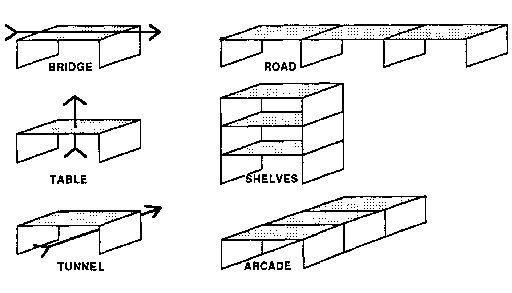

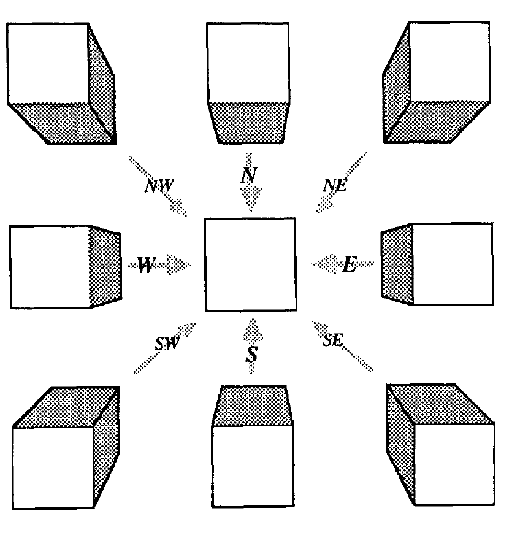

层级制(hierarchical)社会就像一棵树,其中每个分支上的智能体专门负责从它分支出来的小枝上的智能体。这种模式在每个领域都能找到,因为将工作分成这样的部分通常是开始解决问题的最简单方法。构建和理解这样的组织很容易,因为每个智能体只需要做一件工作:它只需要”向上看”从监督者那里获得指令,然后”向下看”从下属那里获得帮助。

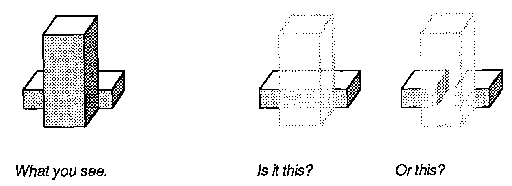

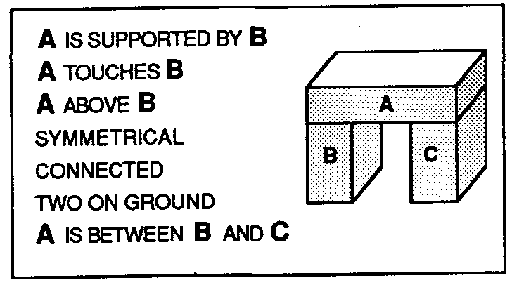

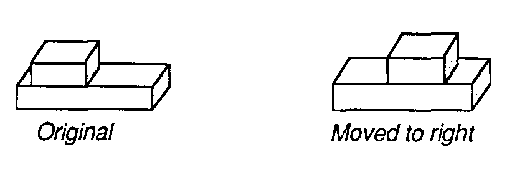

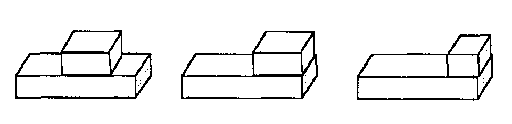

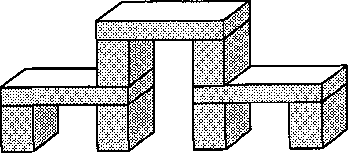

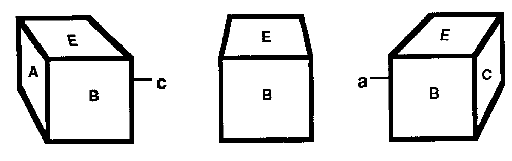

但层级制并不总是有效。考虑一下当两个智能体需要使用彼此的技能时,那么两者都不能”在上面”。注意当你要求你的视觉系统决定下面左侧的场景是否描绘了三个积木——还是只有两个时会发生什么。

智能体看(See)可以回答这个问题,如果它能移动(Move)前面的积木离开视线。但是,在这样做的过程中,移动可能必须看是否有任何障碍物可能干扰手臂的轨迹。在这样的时刻,移动将为看工作,而看将为移动工作,两者同时进行。这在简单的层级制中是不可能的。

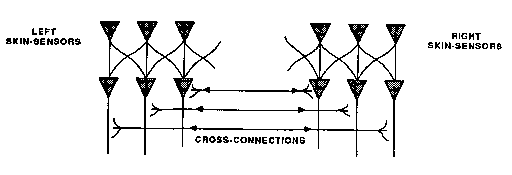

本书前面部分的大多数图表描绘了简单的层级制。后来,我们会看到更多交叉连接的环和循环——当我们被迫考虑对记忆的需求时,这将成为本书中持续关注的主题。人们经常从保存过去的记录、回忆早期发生的事情的角度来思考记忆。但智能体也需要其他类型的记忆。例如,看需要某种临时记忆,以便在前一个工作完成之前开始一个新工作时跟踪接下来要做什么。如果看的每个智能体一次只能做一件事,它很快就会耗尽资源,无法解决复杂的问题。但如果我们有足够的记忆,我们可以将智能体排列成循环,从而反复使用相同的智能体同时完成几个不同工作的部分。

在任何实际儿童的心智中,玩(Play)的冲动与其他迫切的冲动竞争,例如吃(Eat)和睡(Sleep)。如果另一个智能体从玩那里夺取控制权会发生什么,玩控制的智能体会发生什么?

假设我们的孩子被叫走了,无论是被别人叫走还是被像睡这样的内在冲动叫走。心智中仍然活跃的过程会发生什么?孩子的一部分可能仍然想玩,而另一部分想睡觉。也许孩子会突然报复性地踢倒塔。当孩子制造这样的场景时,这意味着什么?是内在纪律崩溃导致这些野蛮行为吗?不一定。那些”幼稚”的行为可能在其他方面仍然有意义。

[粉碎只需要很少的时间,破坏者(Wrecker)从玩的约束中解放出来,只需要再踢一脚就能获得最后崩溃的满足感。]

[虽然幼稚的暴力行为本身可能看起来毫无意义,但它有助于传达对失去目标的挫败感。即使父母责骂,也只是确认了信息传递和接收的效果。]

[破坏性行为可以通过减少需要解决的问题来服务于建设性目标。]

[那一脚可能会在外面留下一团糟,但却整理了孩子的心智。]

当孩子打碎他们珍贵的玩具时,我们不应该寻求为什么的原因——因为没有这样的行为有单一的原因。此外,在人类心智中,当睡开始时,玩就必须停止,它的所有智能体都必须停止,这并不是真的。一个真正的孩子可以上床睡觉——但仍然在脑海中建造塔。

当你感到痛苦时,很难保持对其他事情的兴趣。你觉得没有什么比找到停止痛苦的方法更重要。这就是为什么痛苦如此强大:它使人很难想到其他事情。痛苦简化了你的观点。

当某事给你带来愉悦时,同样,也很难想到其他事情。你觉得没有什么比找到让愉悦持续的方法更重要。这就是为什么愉悦如此强大。它也简化了你的观点。

疼痛分散我们对其他目标注意力的能力并非偶然;这正是它帮助我们生存的方式。我们的身体配备了特殊的神经来检测即将发生的伤害,这些疼痛神经发出的信号使我们以特殊方式做出反应。不知何故,它们打断了我们对长期目标的关注——从而迫使我们专注于眼前的问题,也许是通过将控制权转移给我们最低级别的代理。当然,这可能弊大于利,尤其是当为了消除疼痛源而必须制定复杂计划时。不幸的是,疼痛通过破坏对非即时事物的兴趣来干扰制定计划。过多的痛苦会削弱我们,因为它限制了构成我们自我的复杂性。快乐也必定如此。

我们认为快乐和痛苦是对立的,因为快乐使我们靠近其对象,而痛苦促使我们拒绝其对象。我们也认为它们相似,因为两者都通过使我们远离其他兴趣,让竞争目标显得渺小。它们都会分散注意力。为什么我们会在对立的事物之间发现这种相似性?有时,两个看似对立的东西仅仅是单一尺度上的两个极端,或者其中一个只是另一个的缺失——如声音与寂静、光明与黑暗、兴趣与漠不关心的情况。但那些真正不同的对立面呢,比如痛苦与快乐、恐惧与勇气、恨与爱?

为了表现为对立,两件事必须服务于相关的目标——或以其他方式调动同样的代理。

因此,喜爱和厌恶都涉及我们对关系的态度;快乐和痛苦都涉及简化我们心理场景的约束。勇气和懦弱也是如此:每一个都通过了解两者而做到最好。进攻时,你必须针对对手策略中你能找到的任何弱点施压。防守时,情况大致相同:你仍然必须猜测对方的计划。

我们就是我们假装成的样子,所以我们必须小心自己假装成什么。

——库尔特·冯内古特

自我 名词 1. 任何人或事物的身份、性格或本质特征。2. 给定人的身份、个性、个体性等;作为区别于所有他人的自己的人。

——韦氏未删节词典

我们都相信人类的心智包含那些我们称之为自我的特殊实体。但没有人对它们是什么达成一致。为了理清思路,我将在泛指整个人时写”self”,并保留”Self”来谈论那种更神秘的个人身份感。以下是人们对自我(Self)的一些说法:

自我是心智中真正属于我的部分,或者更确切地说,它是我的一部分——也就是说,我心智的一部分——实际上进行思考、想要、决定、享受和痛苦。它是对我最重要的部分,因为它是在所有经验中保持不变的东西——将一切联系在一起的身份。无论你能否科学地对待它,我知道它在那里,因为它就是我。也许它是科学无法解释的那种东西。

这算不上一个好定义,但我认为试图找到更好的定义并不是个好主意。对我们不理解的事物强加定义,往往弊大于利。此外,只有在逻辑和数学中,定义才能完美地捕捉概念。我们在实际生活中处理的事物通常太复杂,无法用简洁紧凑的表达来表示。特别是在理解心智方面,我们仍然知之甚少,以至于无法确定我们关于心理学的想法是否朝着正确的方向。无论如何,不要把定义事物误认为是了解它们。你可以在不定义老虎的情况下知道老虎是什么。你可以定义老虎,却对它几乎一无所知。

即使我们关于心智的旧观念是错误的,通过试图理解我们为什么相信它们,我们也能学到很多。我们可以问:“我们关于自我的观念是什么?”——而不是问”自我是什么?“——然后我们可以问:”这些观念服务于什么心理功能?“当我们这样做时,它向我们表明,我们不是只有一个这样的观念,而是有很多。

我们关于自我的观念包括对我们是什么的信念。这些包括对我们能够做什么和我们可能倾向于做什么的信念。每当我们解决问题或制定计划时,我们都会利用这些信念。我会相当模糊地将它们称为一个人的自我形象(self-images)。除了我们的自我形象,我们关于自己的观念还包括关于我们想成为什么的观念和关于我们应该成为什么的观念。这些,我称之为一个人的自我理想(self-ideals),从婴儿期就影响着每个人的成长,但我们通常发现它们难以表达,因为它们无法被意识接触到。

关于自我的一个常见形象表明,每个心智都包含某种内在的窥视者-操纵者(Voyeur-Puppeteer)——为我们感受、想要和选择我们感受、想要和选择的东西。但如果我们有那些种类的自我,拥有心智还有什么用?另一方面,如果心智本身就能做这些事情,为什么还要有自我?这个自我概念真的有用吗?确实有用——只要我们不把它想象成一个集中的、全能的实体,而是一个观念的社会,包括我们对心智是什么的形象和我们对它应该是什么的理想。

此外,我们经常对自己有两种想法。有时我们把自己看作单一的、自洽的实体。其他时候我们感到分散或分离,好像我们是由许多具有不同倾向的不同部分组成的。对比这些观点:

单一自我观。[“我思考,我想要,我感受。是我,我自己,在思考我的想法。这不是某个无名的群体或无私部分的云团。”]

多重自我观。[“我的一部分想要这个,另一部分想要那个。我必须更好地控制自己。”]

我们从未对任一观点完全满意。我们都感受到不统一的感觉、相互冲突的动机、强迫、内在张力和分歧。我们在头脑中进行谈判。我们听到可怕的故事,其中某人的心智被似乎来自别处的强迫和命令所奴役。而我们感觉最合理统一的时候,可能正是其他人认为我们最困惑的时候。

但如果心智内部没有单一的、中心的、统治性的自我,是什么让我们如此确信它的存在?是什么赋予这个神话力量和强度?一个悖论:也许正是因为我们头脑中没有人让我们做我们想做的事情——甚至没有人让我们”想要想要”——我们才构建了”我们”在自己内部的神话。

[我们感谢你,黑暗让我们想起光明。]

— T. S. [艾略特]

关于灵魂的常见概念是,自我的本质在于某种看不见的光的火花,一种躲避身体、躲避心智、躲避视线的东西。但这样的符号可能意味着什么?它带有一种反自尊的感觉:任何人的成就都没有意义。

人们问机器是否能拥有灵魂。我反问灵魂是否能学习。这似乎不是公平的交换——如果灵魂可以永生却不利用那段时间来学习,用所有改变换取不变性。这正是我们从无法成长的天生灵魂那里得到的:与死亡相同的命运,一种无法进行任何改变的永恒结局,因此缺乏智力。

为什么试图用如此单一冻结的形式来框定自我的价值?一幅伟大画作的艺术不在于任何一个想法,也不在于放置所有那些颜料点的一系列单独技巧,而在于其各部分之间关系的巨大网络。同样,构成我们心智的原始智能体(agents)本身就像漫无目的、分散的颜料涂抹一样毫无价值。重要的是我们用它们做什么。

我们都知道丑陋的外壳如何隐藏意想不到的礼物,就像埋在尘土中的宝藏或产珍珠的笨拙牡蛎。但心智恰恰相反。我们从小胚胎开始,然后构建伟大而奇妙的自我——其价值完全在于它们自身的连贯性。人类自我的价值不在于某个小而珍贵的核心,而在于其庞大的、构建的外壳。

那些古老而强烈的关于精神、灵魂和本质的信念是什么?它们都是在暗示我们无力改善自己。在这样的想法中寻找我们的美德似乎是一种错误的探索,就像通过刮掉画家的作品在画布上寻找艺术一样。

我们如何控制我们的心智?理想情况下,我们首先选择我们想做什么,然后让自己去做。但这比听起来更难:我们一生都在寻找自我控制的方案。我们成功时庆祝,失败时则对自己没有按照我们想要的方式行事而生气——然后我们试图责骂、羞辱或贿赂自己来改变我们的方式。但等等!一个自我如何对自己生气?谁会对谁生气?考虑一个日常生活中的例子。

[我试图专注于某个问题,但感到无聊和困倦。]

[然后我想象我的竞争对手之一,挑战者教授,即将解决同样的问题。想要挫败挑战者的愤怒愿望让我继续研究这个问题一段时间。奇怪的是,这个问题并不是挑战者曾经感兴趣的那种。]

是什么让我们使用如此迂回的技巧来影响自己?为什么如此间接,发明歪曲、幻想和彻头彻尾的谎言?为什么我们不能简单地告诉自己去做我们想做的事情?

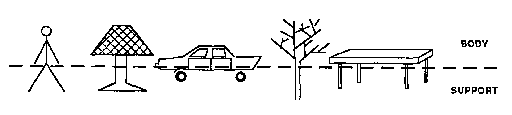

要理解某物如何工作,必须知道它的目的。曾经,没有人理解心脏。但一旦看到心脏移动血液,许多其他事情就说得通了:那些看起来像管道和阀门的东西确实是管道和阀门——焦虑、跳动、脉动的心脏被认识为简单的泵。然后可以形成新的推测:这是为了给我们的组织提供饮料还是食物?是为了保持我们身体温暖还是凉爽?为了从一个地方向另一个地方发送消息?事实上,所有这些假设都是正确的,当这股功能性想法的浪潮导致猜测血液也可以携带空气时,更多的谜题碎片就位了。

要理解我们所说的自我,我们首先必须看到自我的用途。自我的一个功能是防止我们变化太快。每个人都必须制定一些长远计划,以平衡单一目的性与试图同时做所有事情。但仅仅指示一个智能体开始执行我们的计划是不够的。我们还必须找到一些方法来约束我们以后可能做出的改变——防止我们再次关闭那些计划智能体!如果我们过于轻率地改变主意,我们永远无法知道我们接下来想要什么。我们永远无法完成很多事情,因为我们永远无法依靠自己。

那些认为自我是魔法、自我放纵的奢侈品,使我们的心智能够打破自然因果律束缚的普通观点是错误的。相反,那些自我是实际的必需品。那些说自我体现特殊自由的神话只是伪装。它们的部分功能是向我们隐藏自我理想的本质——我们锻造的链条,以防止我们破坏我们制定的所有计划。

让我们更仔细地看看挑战者教授的那段经历。显然,发生的情况是我的[工作]代理利用[愤怒]来阻止[睡眠]。但是为什么[工作]要使用如此迂回的技巧呢?

要理解为什么我们必须如此间接,考虑一些替代方案。如果[工作]可以简单地关闭[睡眠],我们很快就会耗尽身体。如果[工作]可以简单地打开[愤怒],我们会一直在战斗。直接性太危险了。我们会死亡。

对于那些可以简单地关闭饥饿或疼痛的物种来说,灭绝确实会很迅速。相反,必须有制衡机制。如果任何代理都可以夺取并控制所有其他代理,我们将无法度过完整的一天。这一定是为什么我们的代理为了利用彼此的技能,必须发现如此迂回的路径。所有直接连接一定在我们的进化过程中被移除了。

这一定是我们使用幻想的原因之一:提供缺失的路径。你可能无法通过决定生气来让自己生气,但你仍然可以想象[让]你生气的对象或情况。在关于挑战者教授的场景中,我的代理[工作]利用了一个特定的记忆来唤起我的[愤怒]倾向以对抗[睡眠]。这是我们用于自我控制的典型技巧。

我们的大多数自我控制方法都是无意识地进行的,但我们有时会诉诸有意识的方案,在这些方案中我们向自己提供奖励:[“如果我能完成这个项目,我就会有更多时间做其他事情。”]然而,能够贿赂自己并不是一件简单的事情。要成功做到这一点,你必须发现哪些心理激励(incentive)实际上对你自己有效。这意味着你——或者更确切地说,你的代理——必须了解彼此的性格。在这方面,我们用来影响自己的方案似乎与我们用来利用他人的方案没有太大区别——而且同样,它们经常失败。当我们试图通过向自己提供奖励来促使自己工作时,我们并不总是遵守我们的约定;然后我们继续提高价格甚至欺骗自己,就像一个人可能试图向另一个人隐藏交易的不吸引人的方面一样。

人类的自我控制不是一项简单的技能,而是一个不断发展的专业知识世界,涉及我们所做的一切。为什么最终我们的自我激励技巧很少能很好地发挥作用?因为,正如我们所看到的,直接性太危险了。如果自我控制很容易获得,我们最终将一事无成。

[那些真正寻求开悟之道的人向他们的思想发号施令。然后他们以坚定的决心前进。]

[——佛陀]

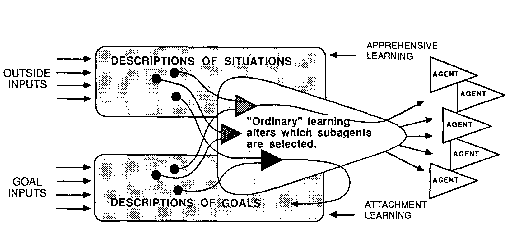

挑战者教授的那段经历只展示了我们可以控制自己的一种方式:通过利用情绪厌恶来完成智力目的。考虑一下我们用来强迫自己在疲倦或分心时工作的所有其他技巧。

[意志力(willpower):告诉自己,“不要屈服于此”,或者,“继续努力。”]

这样的自我命令一开始可能有效——但最终它们总是失败,就好像大脑中的某个引擎耗尽了燃料。另一种自我控制风格涉及更多的身体活动:

[活动:四处走动。锻炼。吸气。呼喊。]

某些身体行为特别有效,尤其是涉及社交沟通的面部表情:它们对发送者和接收者的影响一样大。

[表情:咬紧下巴。咬紧上唇。皱眉。]

另一种刺激行为是移动到一个刺激性的地方。我们经常执行直接改变大脑化学环境的行为。

[化学:喝咖啡、服用安非他命或其他影响大脑的药物。]

然后还有大脑中的行为,我们通过这些行为设置思想和幻想来触动我们自己的情绪,通过自我导向的提议、贿赂甚至威胁来唤起希望和恐惧。

[情绪:“如果我赢了,会有很多收获,但如果我失败了会失去更多!”]

也许最强大的是那些承诺获得或失去某些特殊人物关注的行为。

依恋(attachment):[想象如果你成功会获得钦佩]——或者[如果你失败会招致不赞同]——[尤其是来自你所依恋的人。]

这么多自我控制的方案!我们如何选择使用哪些?没有简单的方法。自律需要多年的学习;它在我们内部一个阶段一个阶段地成长。

[在寻求真理的过程中,有些问题并不重要。宇宙是由什么材料构成的?宇宙是永恒的吗?宇宙有没有边界?人类社会的理想组织形式是什么?如果一个人要推迟他对开悟的寻求和实践,直到这些问题得到解决,他会在找到道路之前死去。]

[——佛陀]

我们经常参与无法完成的项目。解决小问题很容易,因为我们可以把它们当作与我们所有其他目标无关的问题来处理。但对于跨越我们生活较大部分的项目来说就不同了,比如学习一门手艺、抚养孩子或写一本书。我们不能简单地决定或选择完成一项对时间有大量需求的事业,因为它将不可避免地与其他兴趣和抱负冲突。然后我们将被迫问这样的问题:

[我必须为此放弃什么?]

[我将从中学到什么?]

[它会带来权力和影响力吗?]

[我会对它保持兴趣吗?]

[其他人会帮助我吗?]

[他们还会喜欢我吗?]

也许最难的问题是,“采用这个目标会[如何改变我?]”例如,仅仅是想拥有一栋大而昂贵的房子,就可能导致这样复杂的想法:

[“这意味着我必须存钱好几年,而无法得到其他我想要的东西。我怀疑自己能否忍受。没错,我可以改造自己,试着变得更节俭和深思熟虑。但我就不是那种人。”]

在这些疑虑被搁置之前,我们制定的所有计划都将面临”改变主意”的危险。那么,任何长期计划如何才能成功呢?实现”自我控制”最简单的途径就是只做自己已经倾向于做的事。

我们用于自我控制的许多方案,与我们学会用来影响他人的方案相同。我们通过利用自己的恐惧和欲望、为自己提供奖励或威胁失去我们所爱之物来使自己行事。但当短期技巧无法让我们足够长久地坚持我们的项目时,我们可能需要某种方式来做出改变,而这种改变不会让我们再改变回去。我认为,为了让自己致力于最大、最雄心勃勃的计划,我们学会利用那些在更长时间跨度上运作的机构(agencies)。

哪些是我们变化最慢的机构呢?稍后我们将看到,这些必定包括塑造我们所谓[性格]的沉默、隐藏的机构。这些系统不仅关注我们[想要]的东西,还关注我们[想要成为]什么样的人——也就是我们为自己设定的理想。

我们通常将”理想”一词保留用于指我们认为应该如何处理道德事务。但我将这个术语用于更广泛的意义,包括我们——有意识或无意识地——对应该如何思考日常事务所保持的标准。

我们总是涉及不同跨度和规模的目标。当短暂的倾向与长期的自我理想发生冲突时会发生什么?当我们的理想彼此不一致时会发生什么,比如我们想做的事情与我们觉得应该做的事情之间存在不一致?这些差异会引起不适、内疚和羞耻感。为了减少这些干扰,我们必须要么改变我们所做的事情——要么改变我们的感受方式。我们应该尝试修改什么——我们的即时愿望还是我们的理想?这些冲突必须由在我们个性成长的早期形成的多层机构来解决。

在童年时期,我们的机构获得了各种类型的目标。然后我们以重叠的波浪式成长,其中我们较旧的机构影响新机构的形成。这样,较旧的机构可以影响我们后来的机构如何行事。在个体之外,类似的过程也在每个人类社区中进行;我们发现儿童通过从父母、家庭和同龄人,甚至从神话中的英雄和恶棍那里吸收价值观,而”效仿”其他人。

没有持久的自我理想,我们的生活将缺乏连贯性。作为个体,我们永远无法相信自己能执行个人计划。在社会群体中,没有人能够信任他人。一个运作良好的社会必须发展出稳定理想的机制——我们每个人视为个人的许多社会原则,实际上是我们的文化存储其跨越世纪所学到的东西的”长期记忆”。

[潘趣和朱迪,对他们的观众]

[我们的木偶线很难看见,]

[所以我们认为自己是自由的,]

[确信没有纯粹的物体能够以好与坏的方式行事。]

[对你们来说,我们这些小人偶似乎不如活物,因为我们的意识(consciousness)是假人的意识,被做成坐在神灵的膝盖上,说出他们的机智之言;]

[你们,我们的超越之神,是否同样被你们的杆子悬挂着,并需要某个更高的神插入手臂,来展现自发的魅力?]

[我们似乎形成了一个嵌套集合,每一个都是下一个的提线木偶,如果你问他,他会坚持说他是最后一个腹语表演者。]

[——西奥多·梅尔内丘克]

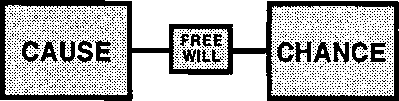

只要我们能够,我们就喜欢用简单的因果关系来解释事物。我们通过假设我工作的愿望首先出现,然后工作利用[愤怒]与[睡眠]战斗的能力,来解释挑战者教授的案例。但在现实生活中,感觉和思想之间的因果关系很少如此简单。我工作的欲望和我对挑战者的恼怒可能自始至终都如此交织在一起,以至于问[愤怒]或工作哪一个先出现是不恰当的。最有可能的是,[两个]机构同时相互利用,从而将两者结合成一个恶魔般的综合体,一次完成两个目标;工作因此得以完成它的工作——从而伤害了挑战者!(在学术竞争中,技术成就比拳头更具伤害力。)两个目标可以相互支持。

A导致B [“约翰想回家,因为他厌倦了工作。”]

B导致A [“约翰厌倦了工作,因为他想回家。”]

不必有”第一原因”,因为约翰可以一开始就既厌恶工作又倾向于回家。然后循环因果关系的循环随之而来,其中每个目标都从另一个目标获得支持,直到它们的综合冲动变得不可抗拒。我们总是陷入因果循环之中。假设你借的钱超出了你的能力范围,后来不得不借更多钱来支付贷款利息。如果你被问到困难是什么,仅仅说[“因为我必须支付利息”]是不够的,或者只说[“因为我必须偿还本金”]也不够。这两者单独都不是实际原因,你必须解释你被困在一个循环中。

当我们陷入似乎过于复杂的情境时,我们常说要”理清头绪”。在我看来,这个隐喻反映了在一个包含复杂循环的迷宫中找到出路是多么困难。在这种情况下,我们总是试图通过寻找只朝一个方向的”因果”解释来找到一条”路径”。这样做是有充分理由的。

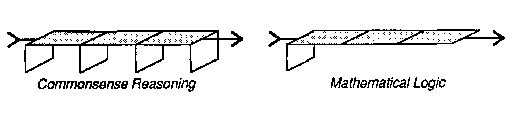

[有无数不同类型的包含循环的网络。但所有不包含循环的网络基本上都是一样的:每个都具有简单链条的形式。]

正因为如此,我们可以对我们能用因果链表示的[一切事物]应用完全相同类型的推理。每当我们做到这一点,我们就可以从头到尾进行,而不需要任何新的思考;这就是我们所说的”理清头绪”。但是,为了构建这样一条路径,我们常常不得不忽略其他方向上重要的相互作用和依赖关系。

[只要你愿意让我继续留在这个世界上,这里有许多事情要做,却很少被了解,请用你的圣灵教导我,让我的思想远离无益和危险的探究,远离徒劳好奇的难题,和不可能解决的疑问。]

[— 塞缪尔·约翰逊]

当我们对任何事情思考得足够久时,我们很可能会遇到我们有时称之为”基本”的问题——那些我们完全看不到任何方法可以回答的问题。因为我们没有完美的方法来回答即使是这个问题:

[人们如何判断一个问题是否得到了恰当的回答?]

[是什么造成了宇宙,为什么?生命的目的是什么?]

[你如何判断哪些信念是真实的?你如何判断什么是好的?]

这些问题在表面上看起来不同,但它们都有一个共同的特质使它们无法回答:[它们都是循环的!]你永远无法找到最终的原因,因为你必须总是再问一个问题:[“是什么导致了那个原因?]你永远无法找到任何终极目标,因为你总是不得不问,[“那么那个目的是为了什么?]每当你发现为什么某事是好的——或是真实的——你仍然必须问什么使[那个]理由是好的和真实的。无论你发现什么,在每一步,这类问题总会存在,因为你必须用[“我为什么要接受那个答案?”]来质疑每个答案。这种循环性只会浪费我们的时间,迫使我们一遍又一遍地重复,[“好的好处是什么?”]以及[“什么神创造了上帝?]

当孩子们不停地问[“为什么?”]时,我们成年人学会了通过简单地说[“就是因为!”]来处理这个问题。这似乎很固执,但这也是一种自我控制的形式。是什么阻止成年人无休止地纠结于这些问题?答案是每种文化都找到了处理这些问题的特殊方法。一种方法是用羞耻和禁忌来给它们打上烙印;另一种方法是用敬畏或神秘来掩盖它们;这两种方法都使这些问题变得不可讨论。共识是最简单的方法——就像那些社会风格和潮流一样,我们每个人都接受其他所有人所做的事情为真。我想我曾经听W. H. 奥登说过,[“我们都在地球上帮助他人。我想不通的是其他人在这里是为了什么。”]

所有人类文化都发展出法律、宗教和哲学制度,这些制度既采用对循环问题的特定答案,又建立权威方案来向人们灌输这些信念。有人可能会抱怨这样的机构用教条取代了理性和真理。但作为交换,它们使整个人口免于在无果的理性循环中浪费时间。当致力于可以解决的问题时,思想可以过上更有成效的生活。

但是,当思考不断回到它的源头时,并不总是意味着有什么问题。因为当循环思维在每次回归时产生更深刻、更强大的想法时,它可以导致成长。然后,因为我们可以交流,这样的思想体系甚至可能找到跨越自私自我界限的方法——从而在其他人的思想中扎根。这样,一种语言、科学或哲学可以超越每个单一思想的有限性。现在,我们无法知道任何个体是否注定要去某个天堂。然而,某些宗教是奇怪地正确的;它们设法实现了它们提供来世的目标——即使只是对它们自己奇怪的灵魂而言。

当人们对重要问题没有答案时,他们常常还是给出一些答案。

[是什么控制大脑?心智(Mind)。]

[是什么控制心智?自我(Self)。]

[是什么控制自我?它自己。]

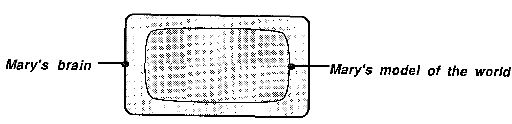

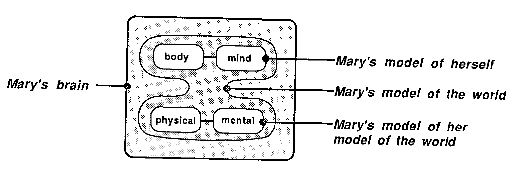

为了帮助我们思考我们的思想如何与外部世界相连,我们的文化教授这样的方案:

这个图表将我们的感官机制描绘为向大脑发送信息,在那里它被投射到某个内在的精神电影屏幕上。然后,在那个幽灵般的剧院里,一个潜伏的自我观察场景,然后考虑该做什么。最后,那个自我可能会行动——以某种方式逆转所有这些步骤——通过另一系列遥控配件发送各种信号来影响现实世界。

这个概念根本不起作用。认为你内心有另一个人在做你的工作对你没有帮助。这个”小人”(homunculus)的概念——每个自我内部都有一个小人——只会导致一个悖论,因为那样的话,[那个内在的自我需要在自己内部又有一个电影屏幕,来投射它所看到的东西!]然后,为了观看那个戏中戏,我们需要另一个自我中的自我——来为上一个做思考!然后这一切会再次重复,因为每个新的自我都需要另一个来完成它的工作!

单一的、中心化的自我这个概念无法解释任何事情。因为一个没有组成部分的东西,无法提供任何可用作解释的片段!

那么,为什么我们如此频繁地接受这个奇怪的想法——我们所做的事情是由其他人完成的,也就是我们的自我?因为我们大脑所做的大部分工作,对于那些涉及语言意识的部分来说都是隐藏的。

无论是激情——知识、名望或财富,

没有人会与他的邻居交换自己。

——亚历山大·蒲柏

为什么我们接受自我内部存在一个中心化自我这个矛盾的形象?因为它在实际生活的许多领域为我们提供了很好的服务。以下是将一个人视为单一事物的一些理由。

物理世界:我们的身体像其他占据空间的物体一样行动。因此,我们必须基于拥有单一身体来制定计划和决策。两个人无法容纳在只有一个人空间的地方——人也不能穿墙而过或在没有支撑的情况下停留在空中。

个人隐私:当玛丽告诉杰克某事时,她必须记住它被告诉了谁,她不能假设每个其他人也知道它。此外,没有个体的概念,我们就无法有责任感。

心理活动:我们经常发现很难同时思考两个不同的想法,特别是当它们相似时,因为当要求相同的代理同时做不同的工作时,我们会感到”困惑”。

为什么我们的心理过程对我们来说经常看起来像”意识流”一样流动?也许是因为,为了保持控制,我们必须简化我们对正在发生的事情的表示。然后,当那个复杂的心理场景被”理清”时,就好像一条单一的想法管道在大脑中流动。

这些都是令人信服的理由,说明为什么把自己看作单一个体是有帮助的。尽管如此,我们每个人不仅必须学会不同的人有自己的身份,而且同一个人可以同时拥有不同的信念、计划和倾向。为了找到关于心理学的好想法,单一代理(single-agent)形象已经成为一个严重的障碍。要理解人类思维无疑是任何思维所能面对的最困难的任务之一。单一自我的传说只能使我们偏离那次探究的目标。

我处理音符并不比许多钢琴家好。但音符之间的停顿——啊,那才是艺术所在!

——阿图尔·施纳贝尔

为什么我们喜欢如此多对我们来说似乎没有任何实际用处的东西?我们经常带着防御和自豪的混合情绪谈论这个问题。

“为艺术而艺术。”

“我发现它在审美上令人愉悦。”

“我就是喜欢它。”

“这无法解释。”

为什么我们在这些模糊的、挑衅性的声明中寻求庇护?“这无法解释”听起来像一个被要求记账的内疚的孩子。而”我就是喜欢它”听起来像一个隐藏着不太值得承认的理由的人。然而,我们经常确实有充分的实际理由做出本身没有理由的选择,但在更大规模上有影响。

可识别性:椅子的腿无论做成方形还是圆形都同样好用。那么为什么我们倾向于根据系统的风格或时尚来选择我们的家具?因为熟悉的风格使我们更容易识别和分类我们所看到的东西。

一致性:如果一个房间里的每件物品本身都很有趣,我们的家具可能会过多地占据我们的思维。通过采用统一的风格,我们保护自己免受干扰。

可预测性:一辆车在左侧还是右侧行驶没有区别。但当有许多车时,这就有了很大的区别!社会需要对个人来说没有意义的规则。

如果一个人以之前做过的方式做出每个任意的选择,可以节省大量的心理工作。决定越困难,这个策略就越能节省。我的同事爱德华·弗雷德金(Edward Fredkin)的以下观察似乎足够重要,值得有一个名字:

弗雷德金悖论(Fredkin’s Paradox):两个选择看起来越是同样有吸引力,在它们之间做出选择就越困难——无论在同样程度上,这个选择只能更不重要。

难怪我们经常无法解释”品味”——如果它依赖于我们在普通理由相互抵消时使用的隐藏规则!我并不是说时尚、风格和艺术都是一样的——只是说它们经常共享这种使用位于我们思想表面之下的形式的策略。我们应该何时停止推理并求助于风格规则?只有当我们相当确定进一步的思考只会浪费时间时。也许这就是为什么当我们做出”审美”选择时,我们经常感到这种摆脱实用性的自由感。如果我们意识到它们是如何做出的,这样的决定可能看起来更受约束。那些我们有时因为”只是喜欢”艺术而感到的那些转瞬即逝的内疚感呢?也许它们是我们的思维提醒自己不要过于鲁莽地放弃思考的方式。

词语能够描绘人类个体,这不是很了不起吗?考虑到有那么多要说的,你可能会认为这应该是不可能的。那么,是什么允许作家描绘看似真实的个性呢?这是因为我们在许多没有说出来的事情上达成了一致。例如,我们假设所有角色都拥有我们所称的常识性知识(commonsense knowledge),我们也同意许多关于我们所称的人性的一般性观点。

敌意引发防御性。挫折激起攻击性。

我们也认识到个体具有特定的品质和性格特质(traits)。

简很整洁。玛丽很胆小。格蕾丝很聪明。

那不是查尔斯会做的事情。那不是他的风格。

为什么会存在这样的特质?人文学者往往夸耀理解一个心智的尺度有多么困难。但让我们转而问一问,“是什么让个性如此容易刻画?为什么一个人会倾向于具有整体上整洁的品质,而不是简单地在某些事情上整洁、在其他事情上凌乱?为什么我们的个性会表现出这样的连贯性?一个由百万个代理组装而成的系统,怎么可能用简短的词串来描述?以下是一些可能的原因。

选择性:首先我们应该面对这样一个事实,即我们对他人心智的印象往往是虚假清晰的。我们倾向于用我们能够描述的东西来思考另一个人的”个性”,并倾向于将其余部分搁置一旁,就好像它根本不存在一样。

风格:为了避免做出我们认为不重要的决定所需的努力,我们倾向于发展出变得如此系统化的策略,以至于它们可以从外部被察觉并被描述为个人特质。

可预测性:因为没有信任就很难维持友谊,我们试图符合朋友的期望。然后,在我们用特质来构建我们对同伴的印象的程度上,我们发现自己在教导自己按照这些相同的描述行事。

自力更生:因此,随着时间的推移,想象的特质可以使自己成为现实!因为即使要执行我们自己的计划,我们也必须能够预测我们自己可能会做什么——而这将变得越容易,我们越简化自己。

能够信任我们的朋友是件好事,但我们需要能够信任我们自己。当我们无法确定自己脑海中有什么时,这怎么可能呢?实现这一点的一种方法是用特质来思考我们自己——然后着手训练我们自己按照这些自我形象行事。尽管如此,个性只是一个人的表面。我们所谓的特质只是我们设法感知到的规律性。我们永远不会真正了解自己,因为有太多其他的过程和策略从不直接在我们的行为中显现出来,而是在幕后工作。

人类一切苦难都有其原因,并且有办法使它们终结,因为世界上的一切都是大量原因和条件汇聚的结果,而一切都会随着这些原因和条件的改变和消逝而消失。

——佛陀

我们用”我”、“我自己”和”I”这样的词表示什么意思?以”在我的童年时代”开头的故事意味着什么?那个贯穿你一生保持不变的奇怪的所有物”你”是什么?你还是你学会阅读之前的那个人吗?你现在几乎无法想象,那时候文字看起来是什么样子。试着看这些词而不阅读它们:

就意识而言,我们发现几乎不可能将事物的外表与它们对我们意味着什么分开。但是,如果我们无法回忆起在我们学会将新意义与那些事物联系起来之前,它们对我们来说是什么样子,是什么让我们认为我们可以回忆起在以前的时候我们自己对我们来说是什么样子?如果有人问这样的问题,你会怎么说:

“你现在还是你曾经的那个人吗,在你学会说话之前?”

“我当然是。为什么,我还能是谁呢?”

“你是说你根本没有改变吗?”

“当然不是。我只是说我是同一个人——在某些方面相同,在其他方面不同——但仍然是同一个我。”

“但是你怎么能和你在学会记忆事物之前的那个人一样呢?你甚至能想象那是什么样子吗?”

“也许我不能——然而仍然必定存在某种连续性。即使我无法记住它,我肯定也曾是那个人。”

我们都体验到那种尽管变化却不变的感觉,不仅对于过去,对于未来也是如此!想想你如何以现在自我的代价对未来自我慷慨。今天,你把一些钱存入银行,以便将来某个时候你可以取出来。那个未来的自我什么时候为你做过这么好的事情?“你”是那些意义只缓慢改变的记忆的主体吗?是你所有先前经验的永无止境的副作用吗?还是只是随着时间和生活的推进变化最少的那些代理?

心智。一种由大脑分泌的神秘形式的物质。它的主要活动包括努力确定自己的本质,这种尝试的徒劳是由于它只有自己来认识自己。

——安布罗斯·比尔斯

有意识的 形容词 1. 对(自己的感觉、情感等,或外部事物)有感觉或知识;知道或感觉到(某事正在或曾经发生或存在);…3. 意识到自己作为一个思考的存在;知道自己在做什么以及为什么。

——韦氏未删节词典

在现实生活中,你经常不得不处理你并不完全理解的事情。你驾驶一辆汽车,却不知道它的引擎是如何工作的。你作为乘客坐在别人的车里,却不知道那个司机是如何工作的。最奇怪的是,你驾驶你的身体和你的心智,却不知道你自己的自我是如何工作的。我们能够思考,却不知道思考意味着什么,这不是很神奇吗?我们能够产生想法,却无法解释想法是什么,这不是很了不起吗?

在每个正常人的心智中似乎都有一些我们称之为意识(consciousness)的过程。我们通常认为它们使我们能够知道我们心智内部发生了什么。但这种自我意识的名声并不那么当之无愧,因为我们有意识的思想向我们揭示的关于产生它们的原因是如此之少。

想象一下司机如何引导汽车的巨大动量,他并不知道引擎如何工作,也不知道方向盘如何将车引导向左或向右。然而当我们思考时,我们以几乎相同的方式驾驶自己的身体。就有意识的思考而言,你让自己转身朝某个方向行走,就像驾驶汽车一样;你只意识到某种总体意图,其余的一切都会自行处理。改变你的运动方向实际上相当复杂。如果你只是简单地在一侧迈出更大或更小的步伐,就像转动划艇的方式,你会向转弯的外侧倾倒。相反,你通过让自己向内侧倾斜来开始转弯—然后利用离心力在下一步中使自己恢复平衡。这个令人难以置信的过程涉及一个庞大的肌肉、骨骼和关节社会,全部由数百个相互作用的程序控制,即使是专家也还不完全理解。然而你所想的只是”向那边转”,你的愿望就自动实现了。

我们将那些后果不是其自身特性固有的,而只是被赋予的行为称为”信号”。当你通过踩油门踏板来加速汽车时,这本身并不做功;它只是一个让发动机推动汽车的信号。同样,转动方向盘只是一个使转向机制转动汽车的信号。汽车设计师可以很容易地将踏板分配为转向汽车,或让方向盘控制速度。但实际的设计师试图利用那些已经获得某种意义的信号。

我们的有意识思维使用信号符号来引导我们头脑中的引擎,控制着我们从未真正意识到的无数过程。不理解这是如何完成的,我们学会通过向那些庞大机器发送信号来达到目的,就像古代的巫师使用仪式来施展咒语一样。

我们如何理解任何事物?我认为几乎总是通过使用这样或那样的类比—也就是说,通过将每个新事物表示为类似于我们已经知道的东西。每当一个新事物的内部运作过于陌生或复杂而无法直接处理时,我们就用更熟悉的符号来表示我们能够表示的任何部分。通过这种方式,我们使每个新奇事物看起来类似于某些更普通的东西。信号、符号、词语和名称的使用真的是一个伟大的发现。它们让我们的头脑将陌生转化为平常。

假设一位外星建筑师发明了一种从一个房间到另一个房间的全新方式。这项发明具有门的正常功能,但它的形式和机制远远超出了我们的经验,以至于看到它时,我们永远无法将其识别为门,也无法猜测如何使用它。它的所有物理细节都是错误的。它不是我们通常期望门应该是的样子—一块铰链、摆动、木制的板子嵌入墙中。没关系:只需在其外部叠加一些装饰、符号、图标、标记、词语或标志,可以提醒我们它的用途。给它披上矩形形状,或在上面添加一个印有红白相间的EXIT字样的推板,地球上的每一位访客都会毫不费力地知道那个伪门户的目的是什么,并像使用门一样使用它。

起初,将门的符号分配给一个实际上不是门的发明似乎只是一种诡计。但我们总是处于同样的困境中。我们的头脑中没有门,只有符号之间的连接。稍微夸张地说,我们所谓的意识不过是不时在其他系统使用的心理屏幕显示器上闪现的菜单列表。这非常像电脑游戏的玩家使用符号来调用他们复杂游戏机器内部的过程,而对它们如何工作毫不理解。

当你仔细想想,几乎不可能是别的样子!考虑一下如果我们真的能够面对大脑中的万亿根线网络会发生什么。科学家们多年来一直在观察这些结构的微小片段,却未能理解它们的作用。幸运的是,对于日常生活的目的,我们的词语或信号足以在头脑中唤起一些有用的事情。只要它们有效,谁在乎它们如何工作!考虑一下你如何几乎只能将锤子视为用来敲打的东西,或将球视为用来投掷和接住的东西。为什么我们看事物,更少地按其本来面目,更多地从如何使用它们的角度来看?这是因为我们的头脑不是为了作为科学或哲学的工具而进化的,而是为了解决营养、防御、繁殖等实际问题。我们倾向于认为知识本身是好的,但知识只有在我们能够利用它来帮助我们达到目标时才有用。

你如何发现关于世界的事物?只需看一看!这似乎很简单—但并非如此。每一次随意的一瞥都使用十亿个脑细胞来表示当前场景,并总结其与其他经验记录的差异。你的代理机构(agencies)会形成关于世界中发生的事情的小片段理论,然后让你做小实验来确认或重新制定这些猜想。这似乎很简单只是因为你没有意识到正在发生什么。

你如何发现关于自己思维的事情?你使用类似的技术。你构建一些关于你如何思考的小理论,然后用微小的实验来测试它们。问题在于,思想实验往往不能得出科学家所追求的那种清晰明确的发现。问问你自己,当你试图想象一个圆形的正方形时会发生什么——或者当你试图同时感到快乐和悲伤时。为什么如此难以描述这类实验的结果或从中得出有用的结论?这是因为我们会感到困惑。我们对心理实验的思考本身就是心理实验——因此会相互干扰。

思考影响我们的思想。

编写计算机程序的人会遇到类似的问题,当新程序由于其各部分之间意外的交互而发生故障时。为了找出发生了什么,程序员开发了专门用于调试其他程序的特殊程序。但就像在思想实验中一样,存在一个危险,即被观察的程序可能会改变正在观察它的程序。为了防止这种情况,所有现代计算机都配备了特殊的中断机制(interrupt machinery),可以检测任何其他程序试图修改调试程序的尝试;当这种情况发生时,罪魁祸首会被冻结在原地,以便调试程序可以检查它。要做到这一点,中断机制必须配备一个专用的内存库,可以存储足够的信息,以便稍后可以重新启动被冻结的程序,就好像什么都没发生过一样。

大脑是否具备做类似事情的能力?在一次只做一件事的计算机中构建自我检查系统很容易,但在像大脑这样同时进行许多过程的系统中就困难得多。问题在于,如果你只冻结一个过程而不停止其他过程,就会改变你试图检查的情况。然而,如果你同时停止所有这些过程,你就无法实验它们如何相互作用。

稍后,我们将看到意识与我们最直接的记忆有关。这意味着意识能告诉我们关于它自身的事情是有限的——因为它无法进行完美的自我实验。这需要保存关于记忆机制内部发生的事情的完美记录。但任何这样的机制都必然会被试图找出它如何工作的自我实验所混淆——因为这些实验必然会改变它们试图检查的记录本身!我们无法完美地处理中断。这并不意味着意识在原则上无法被理解。这只意味着要研究它,我们必须使用科学的间接方法,因为我们不能简单地”看一看就知道”。

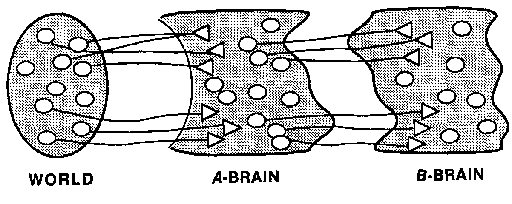

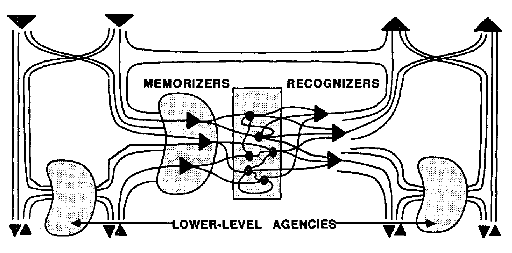

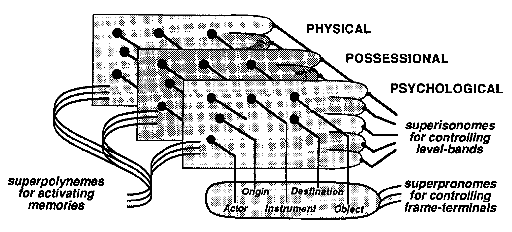

有一种方法可以让思维观察自己并仍然跟踪正在发生的事情。将大脑分为两部分,A和B。将A-大脑的输入和输出连接到真实世界——这样它就可以感知那里发生的事情。但不要将B-大脑连接到外部世界;相反,连接它,使得A-大脑成为B-大脑的世界!

现在A可以看到并作用于外部世界发生的事情——而B可以”看到并影响”A内部发生的事情。这样的B有什么用处呢?以下是B可能学会识别和影响的一些A-活动。

| A看起来混乱和困惑 | 抑制那个活动 | | A似乎在重复自己 | 让A停止。做其他事情 | | A做了B认为好的事情 | 让A记住这个 | | A被过多的细节占据 | 让A采取更高层次的视角 | | A不够具体 | 将A的注意力集中在较低层次的细节上 |

这种两部分的安排可能是向拥有更具”反思性(reflective)“的思维社会迈出的一步。B-大脑可以对A-大脑进行实验,就像A-大脑可以对身体或周围的物体和人进行实验一样。正如A可以尝试预测和控制外部世界发生的事情一样,B可以尝试预测和控制A将要做什么。例如,B-大脑可以监督A-大脑如何学习,要么通过直接对A进行更改,要么通过影响A自己的学习过程。

即使B可能不知道A的活动与外部世界的关系意味着什么,B仍然有可能对A有用。这是因为B-大脑可以学会扮演类似于顾问、心理学家或管理咨询顾问的角色,他们可以评估客户的心理策略,而不必理解该客户职业的所有细节。在不知道A的目标是什么的情况下,B可能能够学会判断A何时没有实现这些目标,而只是在原地打转或徘徊,因为某些A-代理一遍又一遍地重复同样的事情而感到困惑。然后B可能会尝试一些简单的补救措施,比如抑制其中一些A-代理。当然,这也可能导致B的活动成为对A的干扰。例如,如果A的目标是将一长列数字相加,B可能会开始干扰这个过程,因为从B的角度看,A似乎陷入了重复循环。这可能导致习惯于更多变化的人发现很难集中注意力完成这样的任务,并抱怨感到无聊。

在B-大脑知道A中发生了什么的程度上,整个系统可以被认为是部分”自我意识(self-aware)“的。然而,如果我们连接A和B使它们过于密切地”观察”彼此,那么任何事情都可能发生,整个系统可能会变得不稳定。无论如何,没有理由只停留在两个层次;我们可以连接一个C-大脑来观察B-大脑,依此类推。

[时间的现在与时间的过去]

[或许都存在于时间的未来之中,]

[而时间的未来又蕴含在时间的过去里。]

[—T. S. 艾略特]

没有任何主管能够知晓其所有下属的全部工作。时间永远都不够用。在信息流的金字塔中,每个官僚只能看到其位置之下发生的一小部分事情。最好的下属是那些工作最安静的人。事实上,这就是为什么我们要为那些不知道如何做或没有时间亲自做的工作建立管理金字塔。这也是为什么我们的许多思想必须隐藏在意识之外。

优秀的科学家从不试图一次性学习太多东西。相反,他们选择情况的特定方面,仔细观察并做记录。实验记录是”冻结的现象”。它们让我们有足够的时间来构建理论。但我们如何在大脑内部做同样的事情呢?我们需要某种记忆来保存这些记录的安全。

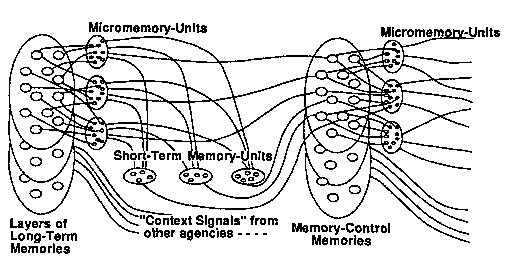

当我们学习关于记忆的章节时,我们将看到这如何运作。我们将推测你的大脑包含一群被称为”K线”(K-lines)的智能体(agents),你可以用它们来记录某些大脑智能体在某个时刻正在做什么。稍后,当你激活相同的K线时,这会将那些智能体恢复到它们之前的状态。这让你”记住”了之前的部分心理状态,通过让大脑的那些部分重新做它们之前做过的事情。然后,大脑的其他部分会做出反应,就好像相同的事件再次发生一样!当然,这些记忆总是不完整的,因为没有什么东西能有足够的容量来记录自己状态的每一个细节。(否则,它必须比自己更大。)由于我们无法记住所有事情,每个独立的大脑都面临着科学家始终面临的同样问题:他们没有万无一失的方法在事前知道什么是最重要的事情需要注意和记录。

用大脑来检查自己在另一方面也像科学。就像物理学家看不到他们谈论的原子一样,心理学家也无法观察他们试图检查的过程。我们只能通过它们的效果来”了解”这些东西。但当涉及到大脑时,问题更糟,因为科学家可以阅读彼此的笔记,但大脑的不同部分无法读取彼此的记忆。

我们现在已经看到了几个原因,说明为什么我们不能简单地通过静坐并等待视野变清晰来观察自己的大脑。我们唯一的出路是像科学家在某些东西太大或太小而无法看到时那样研究大脑—通过基于证据建立理论。做一个猜测;用一个巧妙的实验来测试它;整理思绪再猜一次。当内省(introspection)似乎有效时,这并不是因为我们找到了看透自己内部的神奇方法。相反,这意味着我们做了一些精心设计的实验。

你认为你现在在想什么?你可能会回答,“当然,就是我现在正在想的想法!”在日常生活中这是有道理的,其中”现在”意味着”在时间的这一刻”。但对于一个社会内部的智能体来说,“现在”的含义远不那么清晰。

[大脑一部分的变化影响其他部分需要一些时间。]

[总是有一些延迟。]

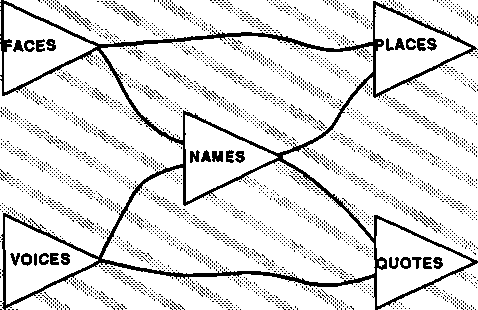

例如,假设你遇到了你的朋友杰克。你的声音和面孔智能体可能会识别杰克的声音和面孔,并且都向名字智能体发送消息,后者可能会回忆起杰克的名字。但[声音]也可能向引语发送一条”词语消息”,这是一个基于语言的智能体,有办法记住杰克之前说过的短语,而[面孔]也可能向地点发送一条消息,这是一个与空间有关的智能体,它可能会回忆起之前看到杰克面孔的某个地方。

[PLACES首先从FACES接收信号,因为来自VOICES的消息首先通过NAMES。]

[所以虽然真实时间从左到右进行,但对PLACES来说,过去的时刻形成倾斜的线。]

现在假设我们可以问[地点]和[引语]哪个先发生,看到杰克还是听到他的声音?我们会得到两个不同的答案![地点]将首先检测到面孔—而[引语]将首先检测到声音。事件的表面顺序取决于哪条消息首先到达每个智能体—因此事件的表面序列在不同智能体之间是不同的。每个智能体都会以自己略有不同的方式做出反应—因为它受到了略有不同的”因果历史”(causal history)的影响,这种历史像波浪一样扩散到过去。

一般来说,任何智能体P都不可能确切知道另一个智能体Q在完全相同的时间正在做什么。P能做的最好的事情就是直接向Q发送查询,并希望Q能在其他智能体改变Q的状态—或沿途改变其消息之前,将一条真实的消息传回来。大脑的任何部分都无法知道同时在所有其他智能体中发生的一切。因此,每个智能体对于过去发生了什么—以及”现在”正在发生什么,都必须有至少略有不同的感觉。大脑的每个不同智能体都生活在略有不同的时间世界中。

[要了解任何事物][诗人说][我们必须了解它的影响;要了解人类,我们必须了解他们的作品,这样我们才能知道理性指示了什么,或激情煽动了什么,并找出什么是最强大的行动动机。要正确判断现在,我们必须将它与过去对比;因为所有判断都是比较性的,而关于未来什么都无法知道。事实是,没有哪个大脑会过多地关注现在:回忆和预期几乎填满了我们所有的时刻。我们的激情是喜悦和悲伤,爱和恨,希望和恐惧;即使是爱和恨也关乎过去,因为原因必须在结果之前。]

[— 塞缪尔·约翰逊]

我们日常关于心智时间进程的观念是错误的:它们没有为每个代理(agent)拥有不同因果历史这一事实留出空间。诚然,在更长的时间跨度内,这些不同的过去会相互交织,每个代理最终都会受到其社会共同的遥远历史中发生的事情的影响。但这不是我们所说的”现在”。问题在于各个基本独立的代理机构(agency)之间时时刻刻活动的连接。

当一根针掉落时,你可能会说:“我刚刚听到一根针掉了。”但没有人会说:“我听到一根针正在掉落。”我们的言语代理机构从经验中知道,针掉落的物理过程在你开始说话之前就已经结束了。但你会说”我正在恋爱中”,而不是”我刚刚恋爱过”,因为你的言语代理机构知道,涉及个人依恋的代理机构以较慢的节奏运作,其状态可能持续数月或数年。介于两者之间,当有人问:“你现在有什么样的感受?”我们常常发现我们半成形的答案在表达出来之前就已经错了,因为其他感受介入了进来。对一个代理机构来说似乎只是一瞬间的事情,对另一个代理机构来说可能像是一个时代。

我们的记忆只是间接地与物理时间相关联。我们对一个值得记忆的事件”实际上”何时发生没有绝对的感知。充其量,我们只能知道它与某些其他事件之间的一些时间关系。你可能能够回忆起X和Y发生在不同的日子,但无法确定这些日子中哪一天更早。而许多记忆似乎根本不与时间间隔相关联——比如知道四在三之后,或者”我就是我自己”。

一个代理机构运作得越慢——也就是说,每次状态变化之间的间隔越长——在这些间隔内可以到达的外部信号就越多。这是否意味着,对于一个慢速代理机构来说,外部世界看起来会比对快速代理机构移动得更快?对乌龟来说生活似乎很快,但对蜂鸟来说却很乏味?

就像我们不假思索地行走一样,我们也不假思索地思考!我们不知道肌肉如何让我们行走——我们对执行心智工作的代理机构也了解不多。当你有一个难题要解决时,你会思考一段时间。然后,也许,答案似乎一下子就来了,你说:“啊哈,我明白了。我要做这样那样的事。”但如果有人问你如何找到解决方案,你很少能说出比以下内容更多的东西:

“我突然意识到……”

“我刚刚有了这个想法……”

“我想到……”

如果我们真的能感知到我们心智的运作,我们就不会经常按照我们不怀疑的动机行事。我们不会对心理学有如此多样和相互矛盾的理论。当被问及人们如何获得好主意时,我们也不会沦落到使用关于”反刍”和”消化”、“孕育”和”诞生概念”的隐喻,仿佛我们的思想在头脑之外的任何地方。如果我们能看到我们的内心,我们肯定会有更有用的话要说。

许多人似乎绝对确信,没有任何计算机能够有感知、有意识、有自主意志,或以任何其他方式”意识到”自己。但是什么让每个人都如此确信他们自己拥有这些令人钦佩的品质呢?确实,如果我们确信任何事情,那就是”我有意识——因此我有意识。“然而,这种信念真正意味着什么?如果自我意识(self-awareness)意味着知道一个人心智内部正在发生什么,没有一个现实主义者能长期坚持认为人们有很多洞察力,从字面意义上的内视(seeing-in)来说。事实上,我们具有自我意识的证据——也就是说,我们在找出自己内部正在发生什么方面有任何特殊能力——确实非常薄弱。确实,某些人在评估其他人(以及更罕见的是他们自己)的态度和动机方面有特殊的才能。但这并不能证明我们如何了解关于人的事情(包括我们自己)与我们如何了解其他事情在根本上有所不同。我们称之为”洞察力”的大多数理解只不过是我们”弄清楚”正在发生什么的其他方式的变体。

我们称之为心智的东西只不过是一堆或一组不同的感知,通过某些关系联合在一起,并被假定(尽管错误地)具有完美的简单性和同一性。

——大卫·休谟

我们将采取这样的观点:没有什么东西本身具有意义,只有与我们已经知道的其他意义的关系才有意义。人们可能会抱怨,这具有那个古老问题的性质:“先有鸡还是先有蛋?”如果一个人知道的每件事都依赖于一个人知道的其他事情,那不就像建在空中的城堡吗?如果没有一个固定在坚实的地面上,它们怎么能不全部倒塌呢?

好吧,首先,一个社会中每个部分都赋予其他部分意义这一想法基本上没有什么错。有些思想集合很像扭曲的绳索或编织的布,其中每根线既将其他线固定在一起又使其分开。想想你知道的所有音乐曲调。在它们当中,你肯定能找到两首曲子,你更喜欢其中的每一首,因为它与另一首的相似或不同。此外,没有任何人类的心智完全漂浮着。稍后我们将看到,我们关于空间和时间的概念如何完全基于关系网络,但仍然可以反映现实的结构。

如果每个头脑内部构建的东西都有所不同,那么一个头脑如何与另一个不同的头脑交流呢?归根结底,交流确实是一个程度问题,但当不同的头脑无法完美理解彼此时,这并不总是令人遗憾的。因为只要还保留着某种交流,我们就能分享彼此思想的丰富性。如果我们都完全相同,其他人还有什么用呢?无论如何,你的头脑内部也是同样的情况——因为即使是你自己也永远无法精确地知道你的意思!如果在思考之后,你的头脑回到完全相同的状态,那么任何思想都将毫无用处。但这从未发生过,因为每次我们思考某件事时,我们的思想都会朝着不同的方向发展。

任何事物对我们的意义秘密取决于我们如何将它与我们所知的所有其他事物联系起来。这就是为什么寻求任何事物的”真正意义”几乎总是错误的。只有一种意义的事物几乎没有任何意义。

只有单一含义的想法只能引导你沿着一条轨道前进。然后,如果出现任何问题,它就会卡住——一个思想停留在你的头脑中,无处可去。这就是为什么当某人”死记硬背”地学习某些东西时——也就是说,没有合理的联系——我们说他们”并不真正理解”。然而,丰富的意义网络(meaning-networks)给你许多不同的方向:如果你不能用一种方法解决问题,你可以尝试另一种方法。诚然,太多不加区分的连接会把头脑变成一团糨糊。但连接良好的意义结构让你能够在头脑中翻转想法,考虑替代方案,从多个角度设想事物,直到找到有效的方法。这就是我们所说的思考!

所有这些美丽的、进化的品质自发地在个人和集体生活中绽放……在意识被发现与所有自然法则的统一场域(unified field)等同的地方。

——玛赫西国际大学公报,1984年

并不存在单一真实的思想世界;每个头脑都演化出自己的内部宇宙。我们似乎最喜欢的思想世界是那些目标和行动似乎在足够大的区域内相互融合的世界——足以让我们在其中度过一生——从而成为佛教徒、共和党人、诗人或拓扑学家。一些心理起点成长为宏大、连贯的大陆。在数学、科学和哲学的某些部分,相对较少但清晰的想法可能会引向一个由复杂而一致的新结构组成的无尽领域。然而,即使在数学中,少数看似无害的规则也可能导致远超我们理解能力的复杂性。因此,我们感觉自己完全理解加法和乘法的规则——但当我们将它们混合在一起时,我们会遇到关于素数的问题,这些问题已经几个世纪未得到解决。

头脑也构建出愉快的实际事务世界——之所以有效,是因为我们通过在那里安排事物使它们有效。在物理领域,我们把书籍和衣服放在自制的书架和柜子里——从而建立人工边界,使我们的东西不会有太多互动。同样,在心理领域,我们制定了无数人工方案来强制让事物看起来有序,通过规定法律条文、语法规则和交通法规。当在这样的世界中成长时,一切似乎都是正确和自然的——只有学者和历史学家才会回想起使其如此顺利运作所需的大量先例和失败实验。这些”自然”世界实际上比哲学的技术世界更复杂。它们太庞大而无法理解——除非我们将我们制定的规则强加于它们。

还有一种不同且更险恶的方式来使世界看起来有序,在这种方式中,头脑只是找到了一种简化自己的方法。每当某个想法似乎解释了太多东西时,我们就必须怀疑这一点。也许根本没有解决任何问题;相反,头脑只是在大脑中找到了某个次级路径(secondary pathway),通过它可以机械地将每个疑问和分歧从其应有的位置驱逐!这可能是某些经历中发生的事情,这些经历给人留下启示感——处于一种没有疑问的状态,或者拥有惊人清晰的愿景——但却无法叙述任何细节。某种精神压力的意外暂时抑制了质疑、怀疑或探究的能力。人们记得没有问题得不到回答,但忘记了根本没有提出任何问题!人们只能通过切断探究来获得确定性。

当这些事件的受害者被迫重新捕捉它们时,他们的生活和个性有时会永久改变。然后其他人看到他们眼中的光辉,听说要找到的荣耀,就被吸引去追随他们。但对悖论表示欢迎就像向悬崖倾斜。你可以通过掉进去来发现那是什么感觉,但你可能无法再爬出来。一旦矛盾找到了家,很少有头脑能拒绝诸如”万物归一”这样的破坏意义的口号的力量。

假设当你行走和交谈时,你可以观察穿越你大脑的信号。它们对你有意义吗?许多人通过使用生物反馈(biofeedback)设备进行实验,使这些信号可听可见。这通常有助于一个人学会控制通常不受意识控制的各种肌肉和腺体。但这从未导致理解这些隐藏电路是如何工作的。

科学家在使用电子仪器探测大脑信号时也会遇到类似的问题。这让我们对神经系统的工作方式有了很多了解——但这些洞察和理解从来都不是单纯通过观察得来的。如果没有至少某种理论或假设的雏形,人们就无法使用数据。即使我们能直接感知精神生活的[全部]内部细节,也无法告诉我们如何理解它们。这甚至可能让理解变得更加困难,因为我们会被所看到的信息淹没,无法解读。我们观察到的现象的原因和功能,本身并不是我们能够观察到的东西。

我们从哪里获得所需的想法?我们的大多数概念来自我们成长的社群。即使是我们”自己得出”的想法也来自社群——这一次,是我们头脑内部的社群。大脑不会像肌肉施加力量或卵巢产生雌激素那样直接制造思想;相反,要获得一个好想法,必须调动庞大的子机器组织来完成各种各样的工作。每个人类头骨内都包含数百种计算机,它们经过数亿年的进化发展而来,每种都有略微不同的架构(architecture)。每个专门的代理(agency)必须学会调用其他能够服务于其目的的专家。大脑的某些部分能够将声音从其他类型的声音中区分出来;其他专门的代理则能将面孔的视觉图像从其他类型的物体中区分出来。没有人知道我们大脑中有多少不同的这类器官。但几乎可以肯定的是,它们都采用了略有不同的编程类型和表征(representation)形式;它们没有共同的语言代码。

如果一个各部分使用不同语言和思维模式的心智试图审视自身,那些代理中几乎没有哪个能够理解彼此。说不同人类语言的人之间的交流已经足够困难了,而心智不同部分使用的信号肯定更不相似。如果代理P向一个不相关的代理Q提出任何问题,Q如何能感知到被问了什么,或者P如何理解它的回答?大多数代理对之间根本无法交流。

如果代理无法交流,那么为什么人类能够交流——尽管有着如此不同的背景、思想和目的?答案是我们高估了实际交流的程度。相反,尽管存在那些看似重要的差异,我们所做的大部分事情都是基于共同的知识和经验。因此,尽管我们几乎无法谈论低层次心理过程中发生的事情,但我们可以利用它们共同的遗产。虽然我们无法表达我们的意思,但我们常常可以引用各种例子来指示如何连接我们确信已经存在于听者心智中的结构。简而言之,我们常常可以指示应该思考哪种类型的思想,即使我们无法表达它们是如何运作的。

我们用来总结高层次目标和计划的词语和符号与用来控制低层次目标和计划的信号是不同的。因此,当我们的高层次代理试图探查它们所利用的低层次子机器的细节时,它们无法理解正在发生什么。这一定是为什么我们的语言代理无法表达诸如我们如何在自行车上保持平衡、如何区分图片和真实事物、或如何从记忆中提取事实等事情。我们发现特别难以使用我们的语言技能来谈论那些在我们开始学习说话之前就学会了平衡、看见和记忆等技能的大脑部分。

“意义”(meaning)本身是相对于大小和尺度而言的:只有在一个足够大、能够拥有许多意义的系统中,谈论意义才有意义。对于较小的系统,这个概念似乎是空洞和多余的。例如,[建造者]代理不需要任何意义感来完成它们的工作;[添加]只需要打开[获取]和[放置]。然后[获取]和[放置]不需要对那些打开信号”意味着”什么有任何微妙的理解——因为它们被连接起来只做它们被连接起来要做的事。一般来说,代理越小,其他代理就越难理解其微小的”语言”。

[两种语言越小,它们之间的翻译就越困难。这不是因为意义太多,而是因为意义太少。一个代理做的事情越少,另一个代理所做的事情就越不可能对应于其中任何一件事。如果两个代理没有任何共同点,就无法想象任何翻译。]

在人类语言之间翻译这一更为熟悉的困难中,每个词都有许多意义,主要问题是将它们缩小到它们共享的某个意义。但在不相关代理之间交流的情况下,如果代理从一开始就没有任何共同点,缩小范围也无济于事。

更完美地”认识自己”似乎预示着某种强大而美好的东西。但这个美好想法背后隐藏着谬误。毫无疑问,一个想要改变自己的心智可以从了解它如何运作中受益。但如果我们有办法将笨拙的心理手指插入心智机制的复杂电路中,这样的知识同样容易鼓励我们毁掉自己。这会不会就是我们的大脑迫使我们玩那些心理捉迷藏游戏的原因?

只要看看我们是多么容易冒险进行改变自己的实验;我们是如何致命地被药物、冥想(meditation)、音乐、甚至对话所吸引——所有这些都是能够改变我们个性的强大成瘾物。只要看看每个人是如何被任何超越正常快乐和奖赏界限的承诺所迷惑。

在日常生活中,我们的愉悦系统通过对我们施加制衡机制来帮助我们学习——因此,也帮助我们规范自己的行为。例如,为什么当我们一遍又一遍地做同一件事时会感到厌倦,即使这项活动起初是令人愉快的?这似乎是我们愉悦系统的一个特性;如果没有足够的变化,它们往往会饱和。每个学习机器都必须有某种这样的保护机制,否则它可能会陷入无休止地重复同一活动的困境。我们很幸运地配备了防止我们浪费太多时间的机制,而且我们也很幸运地发现很难抑制这些机制。

[如果我们能够刻意控制我们的愉悦系统,我们就可以在不需要任何实际成就的情况下重现成功的愉悦。那将是一切的终结。]

是什么阻止了这种干预?我们的思维受到许多自我约束的束缚。例如,我们很难确定思维内部正在发生什么。稍后,当我们谈论婴儿发育时,我们会看到,即使我们的内在之眼能够看到那里的东西,我们也会发现特别难以改变我们最想改变的智能体——那些在我们婴儿时期帮助塑造了我们最持久的自我理想的智能体。

这些智能体很难改变,因为它们有着特殊的进化起源。许多其他心智机构的长期稳定性取决于我们改变自己应该成为什么样的人的形象的速度有多慢。如果任由随机机会,我们最冒险的冲动可以自由地篡改我们人格的基础,我们中很少有人能够幸存下来。为什么这样做会是一件坏事?因为普通的”改变主意”如果导致不好的结果可以被逆转。但是当你改变你的自我理想时——就没有什么能让你回头了。

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的理论认为,每个人的成长都受到无意识需求的支配,这些需求是为了取悦、安抚、反对或终止我们对父母权威的形象。然而,如果我们认识到那些旧形象的影响,我们可能会认为它们太幼稚或太不值得容忍,并寻求用更好的东西取代它们。但是,一旦我们摆脱了所有那些与本能和社会的联系,我们会用什么来替代它们呢?我们每个人最终都会成为更加反复无常的自我发明目标的工具。

主要是当我们的系统失败时,意识才会参与进来。例如,我们行走和说话时对我们实际如何做这些事情没有太多的感觉。但是一个腿部受伤的人可能会第一次开始形成关于行走如何运作的理论[(“要向左转,我必须把自己推向那个方向”)],然后也许会考虑哪些肌肉可能实现这个目标。当我们意识到自己感到困惑时,我们开始反思我们的思维如何解决问题,并动用我们对思维策略的少量了解。然后我们发现自己说这样的话:

[“现在我必须有条理。为什么我不能专注于重要的问题,而不被那些其他非本质的细节分散注意力?”]

矛盾的是,意识到自己感到困惑是聪明的——相对于在不知情的情况下感到困惑。因为这会刺激我们运用智力去改变或修复有缺陷的过程。然而,我们不喜欢并贬低困惑感,没有欣赏到这种认识的品质。

然而,一旦你的B-大脑让你开始问自己[“我真正试图做什么?”],你就可以利用这个机会来改变你的目标或改变你描述情况的方式。这样,你就可以逃脱感觉被困的痛苦,因为似乎没有足够的替代方案。困惑的有意识体验可能类似于疼痛;也许这是因为它们都促使我们去发现摆脱困境的方法。不同之处在于,困惑是针对一个人自己失败的心智状态,而疼痛反映的是外部干扰。无论哪种情况,内部过程都必须被拆除和重建。

当困惑和疼痛导致我们在比适当规模更大的范围内放弃目标时,它们都会产生有害的影响:[“整个主题让我感到不适。也许我应该放弃整个项目、职业或关系。”]但即使是这样令人沮丧的想法也可以作为探测器,用于寻找可能参与提供帮助的其他机构。

[问题与目标]

许多人坚持要有”智能”的某种定义。

[批评者:我们如何确定像植物和石头,或风暴和溪流这样的东西,不是以我们尚未想到的方式具有智能的?]

对不同的事物使用同一个词似乎不是一个好主意,除非一个人心中有它们相同的重要方式。植物和溪流在解决我们认为需要智能的问题方面似乎不太擅长。

[批评者:解决问题有什么特别之处?为什么你不精确地定义”智能”,这样我们就可以就我们正在讨论的内容达成一致?]

那也不是一个好主意。作者的工作是按照其他人使用词语的方式使用词语,而不是告诉别人如何使用它们。在这本书中出现”智能”一词的少数地方,它仅仅意味着人们通常所说的意思——解决难题的能力。

[批评者:那么你应该定义你所说的”难”问题是什么意思。我们知道建造金字塔需要大量的人类智能——然而小小的珊瑚礁动物在更大的规模上建造令人印象深刻的结构。那么你不必须认为它们是智能的吗?建造巨大的珊瑚礁不是很难吗?]

是的,但动物能够”解决”这些问题只是一种错觉!没有哪只鸟会[发现]飞行的方法。相反,每只鸟都在利用一个经过无数代爬行动物进化而来的解决方案。同样,尽管人类可能发现很难设计出黄鹂的巢或海狸的坝,但没有哪只黄鹂或海狸真正想出过这些东西。这些动物并不”解决”这类问题;它们只是利用了存储在其复杂的基因构建的大脑中的程序。

[批评者:那么你是不是不得不说进化本身一定是智能的,因为它解决了飞行、建造珊瑚礁和鸟巢这些问题?]

不是,因为人们也用”智能”这个词来强调快速和高效。进化的速度如此缓慢,以至于我们不认为它是智能的,尽管它最终产生了我们自己还无法制造的奇妙事物。无论如何,把”智能”这样一个古老而模糊的词当作必须定义某个确定事物来对待是不明智的。与其试图说这个词”意味着”什么,不如简单地尝试解释我们如何使用它。

[我们的大脑包含一些过程,使我们能够解决我们认为困难的问题。“智能”是我们对那些尚未理解的过程的称呼。]

有些人不喜欢这个”定义”,因为随着我们对心理学了解的增多,它的含义注定会不断变化。但在我看来,这正是它应该的样子,因为智能这个概念本身就像舞台魔术师的把戏。就像[“非洲未探索地区”]的概念一样,一旦我们发现它,它就消失了。

我们都听过关于当今计算机有多愚蠢的笑话。它们给我们寄来零美元零美分的账单和支票。它们不介意在无限循环中工作,将同一件事重复十亿次。它们完全缺乏常识是人们认为没有机器能拥有心智的另一个原因。

有趣的是,一些最早的计算机程序在人们认为是”专家”技能的事情上表现出色。一个1956年的程序解决了数理逻辑中的难题,一个1961年的程序解决了大学水平的微积分问题。然而直到1970年代,我们才能构建出能够看和移动得足够好的机器人程序,以便将儿童的积木排列成简单的塔和小房子。为什么我们能让程序做成年人的事情,却不能让它们做儿童的事情?答案可能看起来自相矛盾:大部分”专家”成人思维实际上比普通儿童玩耍时涉及的思维更简单!为什么编程实现专家所做的事情比儿童所做的事情更容易?

人们模糊地称之为常识的东西实际上比我们钦佩的大多数技术专长更复杂。无论是那个逻辑”专家”程序还是微积分程序都只包含大约一百个左右的”事实”—而且它们大多数彼此相当相似。然而这些足以解决大学水平的问题。相比之下,想想一个孩子仅仅为了搭建一座积木房子必须知道的所有不同[种类]的事情—这个过程涉及形状和颜色、空间和时间、支撑和平衡的知识,以及跟踪自己正在做什么的能力。

[要被视为”专家”,一个人需要大量但种类相对较少的知识。相比之下,一个普通人的”常识”涉及更多不同类型的知识—这需要更复杂的管理系统。]

专业知识比常识性知识更容易获得,这有一个简单的原因。每种类型的知识都需要某种形式的”表征”(representation)和一套适应使用该表征风格的技能。一旦做出了这项投资,专家积累进一步的知识就相对容易了,前提是额外的专业知识足够统一以适合相同的表征风格。律师、医生、建筑师或作曲家在学会处理某个特定领域的一系列案例后,发现获得更多类似性质的知识相对容易。想想一个人学会胜任处理几种疾病[和]几种法律案件[和]少量建筑蓝图[和]几个管弦乐谱需要多长时间。更大的表征多样性会使获得”相同数量”的知识变得更加困难。对于每个新领域,我们的新手必须学习另一种类型的表征和使用它的新技能。这就像学习许多不同的语言,每种语言都有自己的语法、词汇和习语。从这个角度看,儿童所做的事情显得更加非凡,因为他们的许多行为都基于自己的发明和发现。

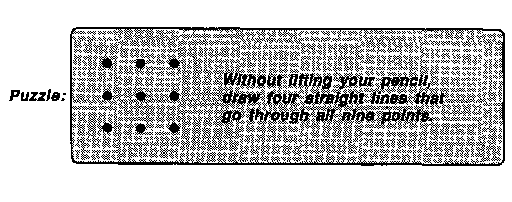

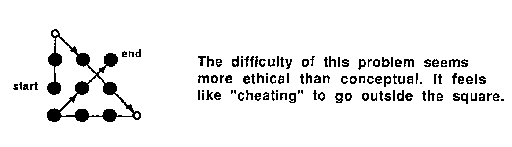

许多人推理说机器只做它们被编程要做的事情—因此永远不可能有创造力或原创性。问题在于,这个论证预设了它声称要证明的东西:你不能编程让机器具有创造力!事实上,编程让计算机去做比任何程序员事先想象的更多不同的事情是出人意料地容易的。这是可能的,因为我们称之为谜题原则(puzzle principle)的东西。

谜题原则:[我们可以编程让计算机通过试错来解决任何问题,而无需事先知道如何解决它,只要我们有办法识别问题何时被解决。]

我们所说的”试错法”是指系统地编程让机器在某个可能性空间内生成所有可能的结构。例如,假设你想要一个机器人来建造一座跨越溪流的桥梁。最有效的程序应该是简单地执行一个预先规划好的特定流程,精确地放置一些木板和钉子。当然,除非你已经知道如何建造桥梁,否则你无法编写这样的程序。但考虑下面这个替代方案,有时称为生成和测试方法。它包括编写一个两部分的程序。

生成。第一个过程只是逐个生成木板和钉子的所有可能排列。起初,你可能会认为编写这样的程序很难。但事实证明它出奇地简单,一旦你意识到对每种排列都没有任何有意义的要求!

测试。过程的第二部分检查每种排列,看问题是否已经解决。如果目标是建造一座水坝,测试就是看它是否能挡住溪流。如果目标是建造一座桥梁,测试就是看它是否跨越了溪流。

这种可能性让我们重新审视所有关于智能和创造力的旧观念,因为它意味着,至少在原则上,我们可以让机器解决任何我们能够识别其解决方案的问题。然而,这在实践中很少可行。考虑一下,连接两块木板必定有一千种方法,连接三块木板有一百万种方法,将四块木板钉在一起有十亿种方法。在这个谜题原理产生一个可行的桥梁之前,需要难以想象的漫长时间。但从哲学角度来说,它确实有助于用关于过程效率的更具体和更实在的问题来取代我们对创造力的神秘感。我们的造桥机器的主要问题是其生成器和测试器之间缺乏联系。没有朝向目标前进的某种概念,很难做得比盲目的机会更好。

原则上,我们可以使用”生成和测试”方法——即试错法——来解决任何我们能够识别其解决方案的问题。但实际上,即使是最强大的计算机也可能需要太长时间来测试足够多的可能解决方案。仅仅用十几块木块组装一个简单的房子就需要搜索比一个孩子一生能尝试的更多的可能性。这里有一种改进盲目试错搜索的方法。

进步原则(Progress Principle): 如果我们拥有某种方法来检测何时取得了”进步”,任何穷举搜索的过程都可以大大减少。然后我们可以追踪通往解决方案的路径,就像一个人可以在黑暗中攀登一座陌生的山丘——通过在每一步感知周围,找到最陡峭的上升方向。

许多简单的问题可以用这种方法解决,但对于困难的问题,识别”进步”可能几乎和解决问题本身一样困难。没有更大的全局视野,那个”爬山者”可能会永远困在某个小山峰上,永远找不到山顶。没有万无一失的方法来避免这种情况。

目标和子目标(Goals and Subgoals)。我们所知的发现如何解决困难问题的最强大方法是找到一种方法将其分解为几个更简单的问题,每个问题都可以单独解决。

在称为人工智能的领域中,许多研究都关注寻找机器可以用来将问题分解为更小的子问题的方法,然后如有必要,将这些问题再分解为更小的问题。在接下来的几节中,我们将看到如何通过用”目标”来表述我们的问题来做到这一点。

使用知识。解决问题的最有效方法是已经知道如何解决它。这样就可以完全避免搜索。

因此,人工智能研究的另一个分支已经寻求找到在机器中体现知识的方法。但这个问题本身有几个部分:我们必须发现如何获取我们需要的知识,我们必须学习如何表示它,最后,我们必须开发能够有效利用我们知识的过程。为了完成所有这些,我们的记忆必须优先表示那些可能帮助我们达到目标的关系,而不是大量的小细节。这项研究已经导致了许多实用的”基于知识”的问题解决系统。其中一些通常被称为”专家系统”,因为它们基于模仿特定人类从业者的方法。

这项研究中出现了一个奇怪的现象。事实证明,编程让机器解决受过教育的人认为困难的专业问题——如下棋或证明逻辑或几何定理——往往比让机器做大多数人认为容易的事情——如用儿童积木建造玩具房子——更容易。这就是为什么我在本书中强调了这么多”简单”问题。

有一个古老而流行的观点,即我们只学习我们获得奖励的东西。一些心理学家声称,人类学习完全基于”奖励强化”(reinforcement): 即使当我们在没有外部诱因的情况下训练自己时,我们仍然在从奖励中学习——只不过现在是以来自我们内部的信号形式。但我们不能相信一个假设它试图证明的东西的论证,而且无论如何,当我们试图用这个想法来解释人们如何学会解决困难问题时,我们会遇到一个致命的循环论证。

你首先必须能够做某事,然后才能因为做它而获得奖励!

这种循环性在伊万·巴甫洛夫近一个世纪前研究条件反射时并不是什么大问题,因为在他的实验中,动物从不需要产生新的行为类型;它们只需要将新刺激与旧行为联系起来。几十年后,巴甫洛夫的研究被哈佛心理学家B.F.斯金纳扩展,他认识到高等动物确实有时会表现出新的行为形式,他称之为操作行为(operants)。斯金纳的实验证实,当某个操作行为之后紧跟着奖励时,它在以后的场合中更可能更频繁地出现。他还发现,如果动物无法预测何时会得到奖励,这种学习会产生更大的效果。在”操作性条件反射”和”行为矫正”等名称下,斯金纳的发现在心理学和教育领域产生了广泛影响,但从未解释大脑如何产生新的操作行为。此外,这些动物实验很少能揭示人类如何学习形成和执行复杂计划;问题在于其他动物几乎根本学不会这些东西。奖励/成功和惩罚/失败这对想法,不足以解释人们如何学会产生新想法,使他们能够解决困难问题——这些问题如果没有许多辈子的无效试错是无法解决的。

答案必定在于学习更好的学习方法。为了讨论这些问题,我们必须从使用许多日常词汇开始,如目标、奖励、学习、思考、识别、喜欢、想要、想象和记忆——所有这些都基于古老而模糊的概念。我们会发现,这些词中的大部分必须被新的区分和想法所取代。不过,它们都有一些共同点:为了解决任何难题,我们必须使用各种记忆。在每个时刻,我们必须跟踪我们刚才做了什么——否则我们可能会一遍又一遍地重复相同的步骤。同时,我们必须以某种方式保持我们的目标——否则我们最终会做无意义的事情。最后,一旦我们的问题解决了,我们需要访问它是如何完成的记录,以便在将来出现类似问题时使用。

本书的大部分内容将关注记忆——即心理过去的记录。为什么、如何以及何时应该制作这些记录?当人类大脑解决难题时,涉及数百万个代理(agents)和过程。哪些代理能够足够明智地猜测应该做出什么改变?高级代理无法知道这些事情;它们几乎不知道存在哪些低级过程。低级代理也无法知道它们的哪些行动帮助我们达到了高级目标;它们几乎不知道高级目标的存在。移动我们腿部的代理机构并不关心我们是在走向家还是走向工作——而那些涉及这些目的地的代理也不了解控制单个肌肉单元的任何事情。在思维中的什么地方做出关于哪些代理值得表扬或责备的判断?

为了让学习发生,游戏的每次进行必须产生更多信息。这是通过将问题分解为组成部分来实现的。成功的单位是目标。如果实现了一个目标,其子目标就会得到强化;如果没有,它们就会被抑制。

——艾伦·纽厄尔

有一件事是确定的:我们总是发现做我们以前做过的事情更容易。在我们的思维中发生了什么使这成为可能?这里有一个想法:在解决某个问题的过程中,某些代理一定唤起了某些其他代理。所以让我们把”奖励”理解为,如果代理A参与了唤起代理B,奖励的效果是,以某种方式,使A在将来更容易唤起B,也许还会使A更难唤起其他代理。曾经有一段时间,我对这个想法非常着迷,以至于我设计了一台名为Snare的机器,它根据这个原理学习;它由四十个代理组成,每个代理或多或少随机地通过一个”奖励”系统连接到其他几个代理,当每次成功后激活该系统时,会使每个代理在以后更可能重新唤起相同的接收者。

我们向这台机器提出了一些问题,比如学习在避开敌对捕食者的同时找到穿过迷宫的路径。它很快学会了解决简单问题,但从未能学会解决建造塔楼或下棋等难题。很明显,为了解决复杂问题,任何有限大小的机器都必须能够在不同上下文中以不同方式重用其代理,就像See在参与两个并发任务时必须做的那样。但是当Snare试图学习穿过复杂迷宫的方式时,一个典型的代理可能在某一时刻建议一个好的移动方向,然后在另一时刻建议一个坏的方向。后来,当我们因为它做了我们喜欢的事情而奖励它时,这两个决定都变得更有可能,所有这些好的和坏的往往会相互抵消!

这在设计通过”强化”代理之间连接来学习的机器时带来了一个困境。在解决一个困难问题的过程中,人们通常会在找到好方法之前尝试几个坏方法——这实际上就是我们称一个问题为”困难”的含义。为了避免学习那些坏方法,我们可以设计一台机器,只强化成功前最后几个时刻发生的事情。但这样的机器只能学会解决那些只需要几步就能解决的问题。或者,我们可以设计奖励机制在更长的时间跨度上发挥作用;然而,这不仅会奖励坏决策和好决策,还会抹去它之前学会做的其他事情。我们不能通过不加区分地强化代理或它们的连接来学习解决困难的问题。为什么在所有动物中,只有人类的大脑亲缘物种能够学会解决需要许多步骤或涉及将同一机构用于不同目的的问题?我们将在我们的机构用于完成目标的策略中寻找答案。

你可能会争辩说,海狸建造水坝要经历许多步骤,白蚁群在建造复杂的城堡巢穴时也是如此。然而,这些奇妙的动物并不是作为个体学习这些技能,而是使用在数百万年进化过程中已经编码在其物种基因中的程序。你无法训练海狸建造白蚁巢,也无法教白蚁建造海狸水坝。

假设拥有一家批发店的爱丽丝要求经理比尔增加销售额。比尔指示销售员查尔斯多卖些收音机。查尔斯以有利可图的条件获得了一份大订单。但公司实际上无法交付这些收音机,因为它们供不应求。谁应该受责备?爱丽丝有理由惩罚比尔,因为核实库存是他的工作。问题是,查尔斯应该得到奖励吗?从爱丽丝的角度来看,查尔斯的行为只是让公司蒙羞。但从比尔的角度来看,查尔斯成功完成了他获得销售的使命,而他的上级目标未能完成并不是他的错。从两个角度考虑这个例子——称它们为”局部奖励(local reward)“和”全局奖励(global reward)“。

局部方案奖励每个帮助完成其上级目标的代理。

所以比尔奖励查尔斯,尽管查尔斯的行动没有服务于更高层级的目标。

全局方案只奖励帮助完成顶级目标的代理。所以查尔斯根本得不到任何奖励。

发明机制来体现局部学习策略很容易,因为每次功劳分配只取决于代理与其上级之间的关系。实施全局学习方案更困难,因为这需要机制来找出哪些代理通过不间断的已完成子目标链一直连接到原始目标。局部方案对查尔斯相对慷慨,只要他完成了要求他做的事情就奖励他。全局方案则非常吝啬。它不给查尔斯任何功劳,即使他按照上级的要求去做,除非他的行动也对顶级事业有贡献。在这样的方案中,代理往往从他们的经验中什么也学不到。因此,全局策略导致学习更慢。

两种方案都有各自的优势。当错误非常危险或系统有充足时间时,全局策略的谨慎是合适的。这可以导致更”负责任”的行为——因为它可能让查尔斯学会自己检查库存,而不是盲目服从比尔。全局策略不允许用”我只是服从上级的命令”来为坏行为辩护。另一方面,局部策略可以导致同时学习更多不同的东西,因为每个代理都可以不断提高其实现局部目标的能力,无论这些目标与心智其他部分的目标有何关系。我们的机构肯定有几个这样的选项。他们使用哪些选项可能取决于,从一刻到另一刻,其他机构的状态,而这些机构的工作本身就是学习根据情况使用哪种学习策略。

全局方案需要某种方法来区分不仅哪些代理的活动帮助解决了问题,还要区分哪些代理帮助解决了哪些子问题。例如,在建造塔的过程中,你可能会发现把某个积木推到一边为另一个积木腾出空间很有用。然后你会想记住推动可以帮助建造塔——但如果你得出推动通常是有用的结论,你就永远建不成另一座塔了。当我们解决一个困难问题时,仅仅说某个代理所做的事情对整个事业是”好”还是”坏”通常是不够的;这种判断必须在某种程度上依赖于局部环境——也就是说,依赖于每个代理的工作如何帮助或阻碍了相关代理的工作。奖励一个代理的效果必须是使该代理以有助于完成某个特定目标的方式做出反应——而不会对其他更重要的目标造成太多干扰。所有这些都是简单的常识,但为了进一步探讨,我们必须澄清我们的语言。我们都经历过追求目标,但经验不等于理解。什么是目标,机器如何能拥有目标?

每当我们谈论”目标”时,我们在一个词中混合了千种含义。目标与所有未知的智能体联系在一起,这些智能体在我们试图改变自己或外部世界时就会参与进来。如果”目标”涉及如此多的事物,为什么要把它们都绑定到一个词上?以下是我们通常在认为某人有目标时所期待的一些内容:

“一个目标驱动的系统似乎不会直接对它遇到的刺激或情况做出反应。相反,它把它发现的事物视为可以利用、避免或忽略的对象,就好像它关心的是其他尚不存在的东西。”

“当任何干扰或障碍使目标导向系统偏离其路线时,该系统似乎会试图消除干扰、绕过它或将其转化为某种优势。”

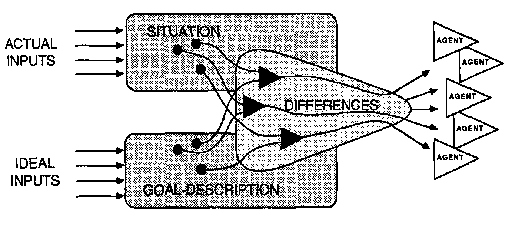

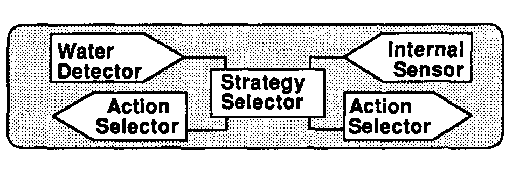

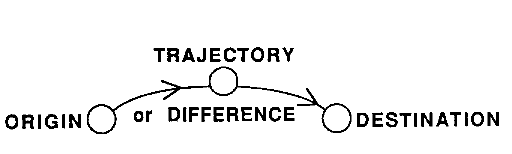

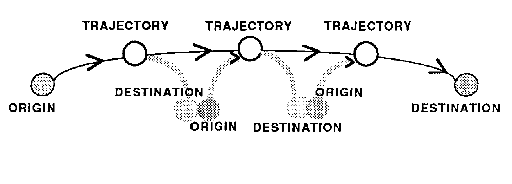

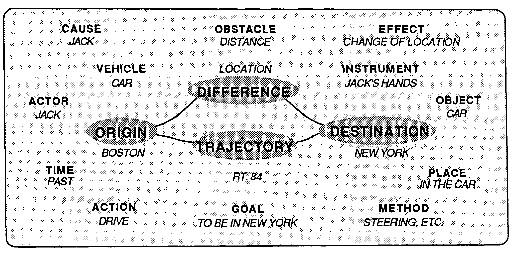

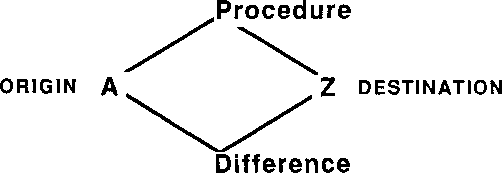

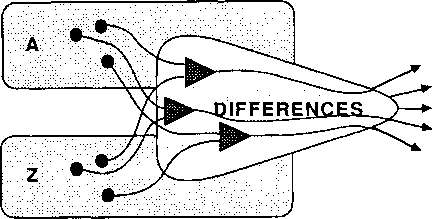

机器内部什么样的过程能给人留下有目标的印象——即目的性、持续性和方向性?确实存在某种特定类型的机器似乎具有这些品质;它是根据下面的原理构建的,这些原理最初由Allen Newell、C. J. Shaw和Herbert A. Simon在20世纪50年代末研究。最初,这些系统被称为通用问题求解器(general problem solvers),但我简称它们为差异引擎(difference-engines)。

“差异引擎必须包含对’期望’情况的描述。”

“它必须有子智能体,这些子智能体被期望情况和实际情况之间的各种差异所激活。”

“每个子智能体必须以倾向于缩小激活它的差异的方式行动。”

起初,这可能看起来既太简单又太复杂。从心理学角度来看,差异引擎可能显得太原始,无法代表人类目标追求中涉及的抱负、挫折、满足和失望的复合体。但这些实际上并不是我们目标本身的方面,而是从追求这些目标时参与的许多智能体之间的交互中产生的。另一方面,人们可能会想,目标的概念是否真的需要涉及智能体、情况、描述和差异之间如此复杂的四方关系。我们很快会看到,这实际上比看起来简单,因为大多数智能体已经在关注差异。

当我们看着一个球滚下斜坡时,我们注意到它似乎试图绕过路径中的障碍物。如果我们不知道重力,我们可能会倾向于认为球有向下移动的目标。但我们知道球并没有”试图”做任何事;意图的印象只在观察者的头脑中。

当我们对[建造者]进行实验时,我们也会感觉到它有一个目标。每当你拿走它的积木时,它会伸手把它们拿回来。每当你推倒它的塔时,它会重建它。它似乎想要一座塔在那里,并且它会坚持不懈直到塔建成。当然,[建造者]似乎比滚动的球更聪明,因为它克服了更复杂的障碍。但一旦我们知道[建造者]是如何工作的,我们就会看到它与那个球没有太大区别:它所做的只是不断寻找积木并把它们放在其他积木上面。[建造者]真的有目标吗?

拥有目标的一个要素是持续性。如果[建造者]不持续尝试建造塔,我们就不会说它想要一座塔。但仅有持续性是不够的——[建造者]和那个滚动的球都没有任何关于它们想去哪里的感觉。目标的另一个关键要素是拥有某种想要或期望状态的图像或描述。在我们同意[建造者]想要一座塔之前,我们必须确保它包含类似塔的图像或描述。差异引擎的概念体现了这两个要素:对某种结果的表示和一种使其持续的机制,直到实现该结果。

差异引擎”真的”想要吗?问这种问题是徒劳的,因为它寻求一种不存在的区分——除非在某个观察者的头脑中。我们可以把球看作一个完全被动的物体,仅仅对外力做出反应。但18世纪物理学家让·勒朗·达朗贝尔(Jean Le Rond d’Alembert)表明,人们也可以通过将其描述为一个目标是减少自身能量的差异引擎来完美预测滚动球的行为。我们不必强迫自己决定诸如机器是否能有目标之类的问题。词语应该是我们的仆人,而不是我们的主人。目标的概念使得描述人和机器能做什么的某些方面变得容易;它为我们提供了机会,用主动目的的简单描述来代替使用难以管理的繁琐机械描述。

可以肯定的是,这并没有捕捉到人们所说的”拥有目标”的全部含义。我们人类有如此多的想要事物的方式,以至于没有一个方案能够包含它们全部。尽管如此,这个想法已经在人工智能和心理学领域带来了许多重要的发展。差异引擎方案仍然是迄今为止发现的关于目标、目的或意图(intention)的最有用的概念。

我们自然会赞叹爱因斯坦、莎士比亚和贝多芬这些人物——并会思考机器是否能创造出如此精彩的理论、戏剧和交响乐。大多数人认为,这些成就需要无法解释的”天赋”或”禀赋”。如果是这样,那么计算机就无法创造这些东西——因为机器所做的任何事情都可以被解释。但是,当我们对普通人的思维知之甚少时,为什么要假设我们最伟大的艺术家所做的事情与普通人所做的事情有很大不同呢!在我们了解普通人如何想出普通旋律之前,询问伟大的作曲家如何创作伟大的交响乐显然为时过早。我不认为正常思维和”创造性”思维之间有太大区别。现在,如果问我哪个看起来更神秘,我不得不说是普通思维。

我们不应该让对艺术大师的羡慕分散我们对每个人如何获得新想法的好奇。也许我们坚持关于创造力的迷信是为了让自己的不足看起来更可以原谅。因为当我们告诉自己大师的能力根本无法解释时,我们也在安慰自己说,那些超级英雄天生具备我们不具备的所有品质。因此,我们的失败不是我们自己的错,那些英雄的优点也不归功于他们。如果不是学来的,就不是赚来的。

当我们真正遇到那些被我们的文化视为伟大的英雄时,我们并没有发现任何独特的倾向——只是一些本身很常见的要素的组合。这些英雄中的大多数人都非常有动力,但许多其他人也是如此。他们通常在某个领域非常精通——但就其本身而言,我们只是称之为工艺或专业知识。他们通常有足够的自信来抵御同行的嘲笑——但就其本身而言,我们可能只是称之为固执。他们肯定以某些新颖的方式思考问题,但每个人都会不时这样做。至于我们所说的”智力”(intelligence),我的观点是,每个能够连贯说话的人都已经拥有了我们英雄所拥有的大部分东西。那么,如果我们每个人都拥有大部分所需的东西,是什么让天才显得与众不同呢?

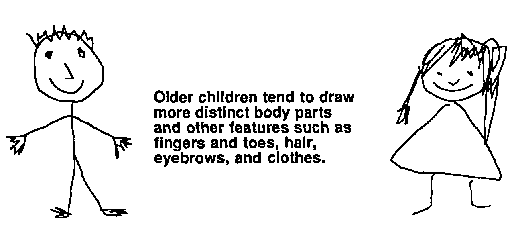

我怀疑天才还需要一样东西:为了积累杰出的品质,一个人需要异常有效的学习方式。学到很多东西是不够的;一个人还必须管理自己所学的东西。那些大师在他们的精湛技艺表面之下,拥有一些特殊的”高阶”专业技能,帮助他们组织和应用所学的东西。正是这些隐藏的心智管理技巧产生了创造天才作品的系统。为什么某些人学到的技能更多更好?这些至关重要的差异可能始于早期的偶然事件。一个孩子想出了巧妙的方法来将一些积木排列成行和堆叠;第二个孩子玩的是重新安排思考方式。每个人都可以赞美第一个孩子的城堡和塔楼,但没有人能看到第二个孩子做了什么,甚至可能会错误地认为缺乏勤奋。但是,如果第二个孩子坚持寻找更好的学习方法,这可能会导致无声的成长,其中一些更好的学习方法可能会导致更好的学习如何学习的方法。然后,后来,我们会观察到一个令人敬畏的质变,没有明显的原因——并给它一些空洞的名字,如天赋、资质或禀赋。

最后,一个可怕的想法:也许我们所说的天才之所以罕见,是因为我们的进化在工作时不尊重个体。任何部落或文化能够承受其中每个个体都发现新思维方式的情况吗?如果不能,那该多可悲,因为天才的基因可能不会导致培养,而只会导致频繁的淘汰。

我将这些各种快乐的印象相互比较,发现它们有这样一个共同点,即我感觉它们就像同时发生在当前时刻和某个遥远的过去,勺子碰盘子的声音,或石板的不平整,或玛德莲蛋糕的独特味道甚至使过去与现在重合,让我不确定自己处于哪个时期。事实上,此刻享受这一印象的我内心的那个人,享受的是它所拥有的早期某一天和当前时刻共有的品质;而这个人只有在通过这种将过去与现在识别的过程中,能够发现自己处于他唯一能够生活的环境中时,即完全在时间之外时,才会发挥作用。

——马塞尔·普鲁斯特

我们经常谈论记忆,就好像我们所知道的东西被储存在心灵的盒子里,就像我们在家里的壁橱里保存的物品一样。但这引发了许多问题。

知识是如何表示的?

它是如何存储的?

它是如何检索的?

然后,它是如何使用的?

每当我们试图回答其中任何一个问题时,其他问题似乎变得更加复杂,因为我们无法清楚地区分我们知道什么和它是如何被使用的。接下来的几节解释了一种记忆理论,试图通过建议我们将学到的每样东西都保存在最初学习它的代理附近来同时回答所有这些问题。这样,我们的知识就变得容易获取和使用。该理论基于一种称为”知识线”(Knowledge-line)或简称”K线”(K-line)的代理的想法。

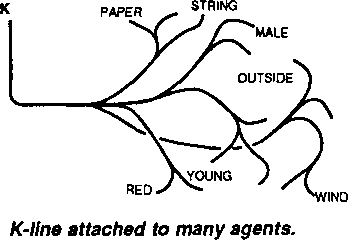

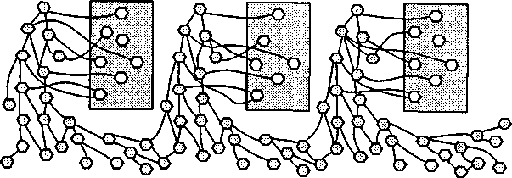

每当你”产生一个好主意”、解决一个问题或有一次难忘的经历时,你就激活一条K线来”表示”它。K线是一种类似导线的结构,当你解决问题或有一个好主意时,它会附着在任何活跃的心智代理上。

[当你稍后激活那条K线时,与之相连的代理(agents)会被唤醒,让你进入一种”心智状态(mental state)“,就像你解决那个问题或产生那个想法时的状态一样。这会让你相对容易地解决新的、类似的问题!]

换句话说,我们通过列出参与某项活动的代理来”记忆”我们正在思考的内容。制作K线就像列出参加一场成功派对的人员名单。这是关于K线如何工作的另一个比喻,由MIT人工智能实验室的学生Kenneth Haase提出,他对这个理论产生了很大影响。

[“你想修理一辆自行车。开始之前,在手上涂抹红色油漆。]

[然后你需要使用的每个工具最终都会留下红色标记。完成后,只需记住红色意味着’适合修理自行车’。下次修理自行车时,你可以提前取出所有标有红色的工具来节省时间。]

[如果你为不同的工作使用不同的颜色,有些工具最终会被标记上几种颜色。也就是说,每个代理可以附加到许多不同的K线上。]

[之后,当有工作要做时,只需激活适合该类工作的K线,过去用于类似工作的所有工具就会自动变得可用。”]

这就是K线理论的基本思想。但假设你曾试图使用某个扳手,但它不合适。把那个工具涂成红色就不太好了。为了让我们的K线高效工作,我们需要更聪明的策略。不过,基本思想很简单:对于每种熟悉的心智工作,你的K线可以用你之前在类似工作中使用过的想法片段重新填充你的头脑。在这样的时刻,你在这些方面变得更像早期版本的自己。

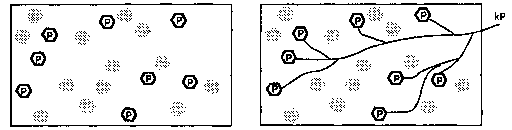

假设很久以前,你解决了某个问题P。当时你的一些代理是活跃的,其他的则是安静的。现在让我们假设某个”学习过程(learning process)“导致当时活跃的代理附加到某个代理[kP]上,我们称之为K线。如果你之后激活[kP],它会重新开启当时活跃的那些代理,也就是你第一次解决问题P时的代理!

今天你有一个不同的问题。你的头脑处于新的状态,代理Q被唤醒了。你头脑中的某些东西怀疑Q类似于P——于是激活了[kP]。

现在你的头脑中同时有两组代理在活动:你最近思考的Q代理和那段旧记忆唤醒的P代理。如果一切顺利,也许这两组代理会一起工作来解决今天的问题。这就是我们关于记忆是什么以及它们如何形成的最简单概念。

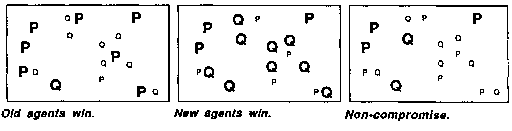

如果现在活跃的代理与K线试图激活的代理发生冲突会怎样?一种策略可能是优先考虑K线的代理。但我们不希望我们的记忆如此强烈地重新唤起旧的心智状态,以至于压倒我们当前的思考——那样我们可能会失去对现在所想的追踪,并抹去我们已完成的所有工作。我们只想要一些提示、建议和想法。另一种策略会优先考虑当前活跃的代理而非被记起的代理,还有一种策略会根据非妥协(noncompromise)原则同时抑制两者。如果我们假设相邻的代理倾向于陷入冲突,这个图表显示了每种策略会发生什么:

理想的方案是精确激活那些对解决当前问题最有帮助的P。但这对任何简单策略来说都要求太高了。

许多现代科学家认为谈论”心智状态”是过时的。他们觉得这个想法太”主观”而不够科学,更倾向于基于信息处理(information processing)的思想来建立心理学理论。这产生了许多关于问题解决、模式识别(pattern recognition)和心理学其他重要方面的优秀理论,但总的来说,它并没有产生描述我们的倾向、态度和感受运作方式的有用方法。

这是因为,正如许多人认为的那样,我们的感受本质上比我们用语言更容易描述的东西更复杂吗?不一定:我们对态度和感受的记忆可能来自相对简单的K线机制——但仍然无法表达。这是因为K线可以轻松记录相对广泛和分散的活动,之后一次性重新激活它们。这有助于解释一种熟悉的心理现象:

[我们发现最容易回忆的体验,往往正是我们发现最难描述的那类。]

例如,新手可以记住在音乐会上的感受。更熟练的业余爱好者可以记住更多音乐本身——节奏、和声和旋律。但只有熟练的音乐家才能回忆起音色、质地和编曲的更小细节。为什么我们发现回忆我们的态度和感受比描述实际发生的事情更容易?这正是我们应该从K线类型的记忆中期待的。假设某种情感或倾向涉及许多不同代理的活动。构建一条巨大的K线会很容易,我们之后可以用它让自己大致重新体验那种复杂的状态——只需重新唤起相同的活动。但这不会自动使我们能够描述这些感受,这完全是另一回事,因为它需要我们用某种更紧凑的语言表达安排来总结那种巨大、分散的活动。

我们无法总是通过能否轻易用语言表达来判断心理状态的复杂性。某种心理状态可能涉及大量信息,这些信息过于庞大和多样化,无法用少量词汇表达,但在任何有趣的意义上并不十分复杂。此外,我们能用语言表达的东西在很大程度上受到我们学习使用这些词汇的社会过程的约束。为了让一个词对其他人产生可预测的效果,我们必须对该词的使用保持严格的公共纪律——而每个人私人的内部信号则不必受到如此约束。来自我们非语言代理(agent)的信号可以有K线连接,这些连接快速分支以唤醒其他代理。如果这样一个社会的每个成员仅唤醒其他一百个成员,那么只需三到四步,其中单个成员的活动就能影响一百万个其他代理。

一旦我们从K线记忆的角度思考,至少在原则上就很容易想象一个人如何能够回忆起复杂先前经历的总体印象——但很难理解一个人如何能如此轻易地理解像”约翰比玛丽有更多糖果”这样的具体陈述。如果这个理论是正确的,传统观点必定是颠倒的,传统观点认为理解心智如何处理”事实”和”命题”很容易,但很难看出心智如何能有弥散的、难以表达的倾向。

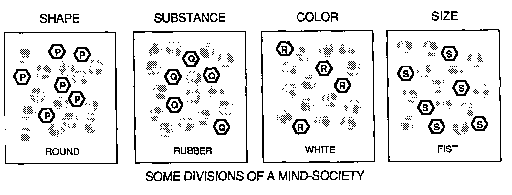

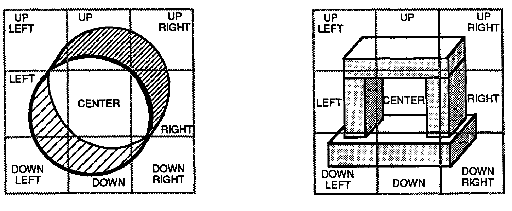

我们通过合并旧想法的部分来创造新想法——这意味着同时在脑海中保持多个想法。让我们暂时简化一下,想象心智由许多”分部(division)“组成,每个分部涉及不同的活动,如视觉、运动、语言等等。这种模式在更小的尺度上重复,因此即使是最简单的普通对象的想法也是由更小代理中的更小想法组成的。想到一个白色小橡胶球可能会激活这样一些分部:

我们需要某种方式来同时谈论许多代理的状态。因此,在本书中,当谈论所有代理的状态时,我将使用”心理状态”或”总体心理状态”这一表达。新短语”部分心理状态”用于谈论较小代理组的状态。现在为了清楚起见,我们必须简化情境图景,就像科学家所做的那样。我们假设我们社会中的每个代理在每个时刻要么处于”安静状态”,要么处于”活跃状态”。为什么代理不能部分唤醒,而只能”开”或”关”?它们确实可以,但有技术原因表明这不会对我们在此讨论的问题产生任何根本性差异。无论如何,这个假设使我们能够精确表述:

“总体状态”是一个列表,它指定了在某一时刻哪些代理是活跃的,哪些是安静的。

“部分状态”仅指定某些代理是活跃的,但不说明哪些其他代理是安静的。

请注意,根据这个定义,心智在任何时刻只能有一个总体状态,但可以同时处于许多部分状态——因为部分状态是不完整的描述。上图显示了一个由几个独立分部组成的心智社会,因此我们可以将每个分部的状态视为一个部分状态,这让我们可以想象整个系统能够”同时思考几个想法”,就像一群独立的人可以做到的那样。当你的语言分部正忙于处理朋友所说的话,而你的视觉分部在寻找要退出的门时——你的心智同时处于两个部分状态。

当两条K线同时激活同一分部中的代理时,情况更加有趣:在同一代理上施加两个不同的部分心理状态会导致冲突。想象一个白色小球很容易,因为这激活的K线连接到不相关的代理集合。但当你试图想象一个圆形方块时,你的”圆形”和”方形”代理被迫竞争控制同一组形状描述代理。如果冲突不能很快解决,非妥协(noncompromise)可能会消除两者——让你留下一个未定义形状的感觉。

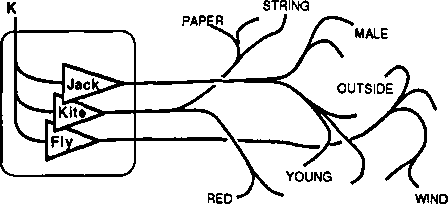

风筝 n. 一种玩具,由轻框架组成,通常为木制,上面覆盖纸或其他轻质材料;多为等腰三角形,以圆弧为底,或为关于较长对角线对称的四边形;构造(通常带有某种尾巴以平衡)通过系在其上的长线在强风中放飞。

——牛津英语词典

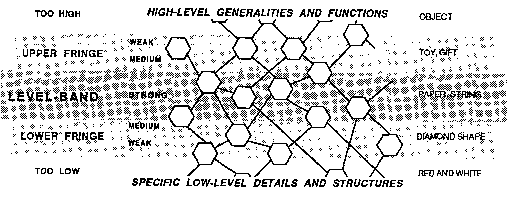

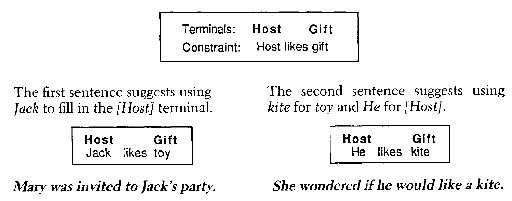

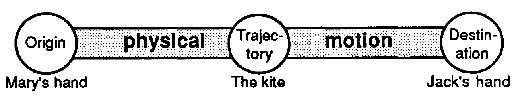

“杰克在放风筝。”你需要什么知识来理解这句话?知道没有风就不能放风筝会有帮助。知道如何放风筝会有帮助。如果你知道风筝是如何制作的,或者在哪里能找到它们,或者它们的价格,你会理解得更好。理解永无止境。我们能想象出关于杰克活动的如此多细节是很了不起的。你和我都没见过杰克的风筝,也不知道它的颜色、形状或大小,但我们的心智从以前见过的其他风筝的记忆中提供了细节。那句话可能让你想到了线,但并未提到线。你的心智如何如此快速地唤起这么多记忆?你的心智又如何知道不要唤起太多记忆——这也可能导致严重问题?为了解释这一点,我将引入我所说的水平带(level-band)理论。

基本思路很简单:我们通过将代理附加到 K-线上来学习,但我们并不以同等的牢固程度附加它们。相反,我们在某个细节层次上建立强连接,但在更高和更低的层次上建立较弱的连接。一个关于风筝的 K-线可能包括以下这些属性:

每当我们激活这条 K-线时,它会尝试激活所有这些代理,但那些位于边缘的代理就像用使用过两次的胶带粘贴一样附着,当其他代理挑战它们时往往会退缩。如果你以前见过的大多数风筝都是红色和菱形的,那么当你听说杰克的风筝时,这些弱连接会让你假设杰克的风筝也是红色和菱形的。但如果你听说杰克的风筝是绿色的,你被弱激活的红色记忆代理将被你被强激活的绿色代理所抑制。让我们称这种弱激活的记忆为默认假设(assumptions by default)。默认假设一旦被唤起,只有在没有冲突时才保持活跃。从心理学角度来说,它们是我们在没有特别理由另作他想时所做的假设。稍后我们将看到,默认假设体现了我们一些最有价值的常识知识:知道什么是通常的或典型的。例如,这就是为什么我们都假设杰克有手和脚。如果这些假设被证明是错误的,它们的弱连接使得它们在更好的信息浮现时容易被替换。

我们有时会认为记忆就像是可以将我们带回去,让我们听到逝去时光的声音,看到过去的景象。但记忆实际上不能真的带我们去任何地方;它只能让我们的心智回到先前的状态,通过恢复以前心智中的内容,来访问我们曾经的样子。我们引入层级带(level-band)理论,是为了让记忆能够包含某个范围或”层次”的描述细节,例如在回忆风筝经历时,某些方面被牢固地记录下来,而其他方面则被弱记录或根本没有记录。

层级带的概念不仅可以应用于对事物的描述,还可以应用于我们对为实现目标而使用的过程和活动的记忆——也就是说,我们重新创建的那些曾经解决过去问题的心智状态。我们需要解决的问题会随时间变化,所以我们必须使我们的旧记忆适应当前的目标。要看清层级带如何帮助做到这一点,让我们现在回到”搭积木”的例子——但这次假设我们的孩子已经长大成人,想要建造一座真实的房屋。从旧的建造社会中,哪些代理仍然可以应用于这个新问题?

新的建房代理肯定可以使用”塔楼建造者”的许多技能。它肯定需要”添加”的低层技能,如”寻找”、“获取”和”放置”。但”房屋建造者”不会那么需要”塔楼建造者”的最高层代理,如”开始”和”结束”——因为这些是专门用于建造塔楼的。它也不会太需要”建造者”的最低层技能,比如”抓握”中的那些,因为捡起这么小的积木不是问题。但”建造者”中层级带中体现的大多数技能仍然适用。这些似乎体现了最广泛和普遍有用的知识,而最上层和最下层的层级带更可能基于问题中特定于旧目标或原始问题特定细节的方面。但如果我们的记忆机制被设计成这些远端边缘的内容可以轻松分离,那么存储在其中的额外知识很少会造成太大伤害,而且常常会有帮助。例如,“塔楼建造者”的边缘细节可以告诉我们,如果我们的房子长得很高或需要高烟囱该怎么办。

我们开始使用层级带来”描述”事物——但最终我们用它们来”做”事情!在接下来的几节中,我们将看到,层次相关的概念在我们思考方式中扮演多种不同角色并非偶然。

当呈现太多细节时,很难识别一件东西。要知道你看到的是一只风筝,有助于寻找纸、木棍和绳子。但如果你使用显微镜,你感知到的根本不是风筝的属性,而只是特定纸片、木棍或绳子的特征。这些可能让你识别出一只特定的风筝,但不能识别任何其他风筝。超过某个细节层次,一个人看到的越多,就越难分辨自己在看什么!这同样适用于记忆;它们应该在更低的细节层次上削弱附着。

下层带:超过某个细节层次,对先前情况越来越完整的记忆越来越难以与新情况匹配。

要解释为什么 K-线需要上层边缘,让我们回到孩子最初学习如何建造塔楼的例子——但现在想要建造房屋。在这里,如果我们过多地记住先前的目标,我们可能会遇到另一种困难!

上层带:在过高层次激活代理的记忆往往会为我们提供不适合当前情况的目标。

要理解为什么我们的 K-线记忆应该在某个细节层次”之上”削弱它们的附着,请考虑这种最极端的形式。假设某个记忆是如此完整,以至于它让你在每个细节上重温过去某个完美时刻。那会抹去你现在的”你”——你会忘记你要求你的记忆做什么!

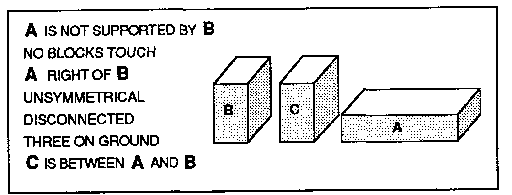

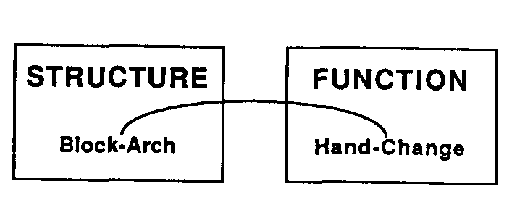

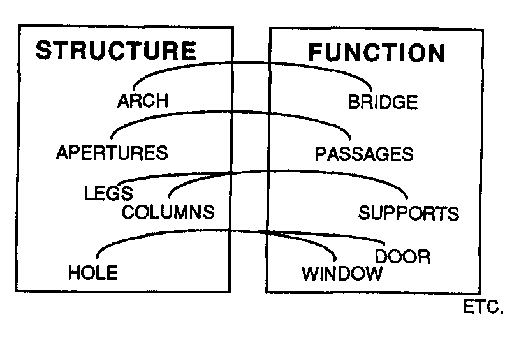

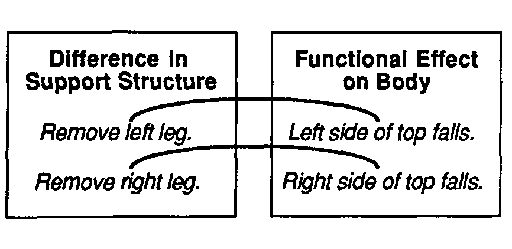

这两种边缘效应都有助于让我们的记忆更贴合当前的目的。中心层级带帮助我们找到记忆事件与当前情境之间的一般相似性。下层边缘提供额外的细节,但不会强加给我们。我们只在实际细节未提供时”默认”使用它们。同样,上层边缘唤起一些先前目标的记忆,但我们也不会被迫使用它们,除非是在默认情况下,当当前情境没有施加更紧迫的目标时。从这个角度看,我们可以认为下层边缘关注事物的【结构】,而上层边缘涉及事物的【功能】。较低层级代表现实的”客观”细节;较高层级代表我们对目标和意图的”主观”关注。

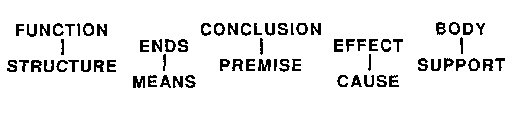

同一条K线的边缘怎么可能位于两个如此不同的领域?因为为了思考,我们需要事物与目标之间的紧密联系——结构与功能之间的联系。如果我们不能将每个事物的细节与我们的计划和意图联系起来,【思考】还有什么用?想想英语中多么频繁地用同样的词语表示事物及其目的。当你建房子时,你会用什么工具来锯、夹、粘你的木头?显而易见:你会用【锯子】、【夹具】和一些【胶水】。看看这些”含义”的奇妙力量:我们一听到一个词的名词形式,我们的代理就会竭力执行与它作为动词相对应的动作。这种将【手段】与【目的】联系起来的现象并不局限于语言——我们将在其他类型的代理中看到它的许多其他实例——但语言可能允许这种联系的约束最少。

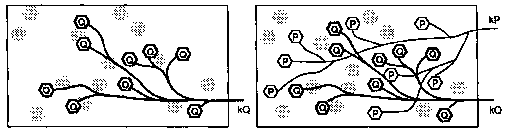

昨天,你看着杰克放风筝。今天你如何记住它?一个答案是,【“记住它很像再次看到它”】但昨天,当你认出那个风筝时,你并没有真正把它看作全新的东西。你昨天认出它是”风筝”这一事实意味着你已经用更早的记忆看到了那个风筝。

这提示了两种方法来产生你刚才所见的新记忆。一种方案如下图左侧所示:你只需将一条新的K线连接到最近在你头脑中活跃的所有代理。另一种产生该记忆的方法如下图右侧所示:【不是将新K线附加到所有那些单独的代理,而是只连接到最近活跃的那些旧K线。】这将导致类似的结果,因为那些K线参与了唤起许多最近活跃的代理。这第二种方案有两个优点:它更经济,并且它导致形成组织化的社会记忆。

【K线附加到三条K线。】

想想当你意识到杰克在放风筝时,这一定涉及到K线的使用——对于”杰克”、“放”和”风筝”——这些K线在更早的时候形成,被看到杰克放风筝的景象唤起。当这三条K线被激活时,它们每一条又激活了成百上千的其他代理。(你看到那个场景时的心理状态,来自由你的感官直接唤起的代理和由你的识别间接唤起的代理的组合。)现在,我们左侧的记忆方案需要大量连接来将所有这些代理链接到新K线。但我们右侧的方案只需将新K线附加到三条旧K线就能获得大致相同的效果!然而,当你在以后某个时候重新激活那条K线时,它将依次唤起杰克、放、风筝以及其他涉及的识别的相同K线。结果,你将重新体验许多相同的识别。在这种程度上,你会感觉和行为就像你又回到了同样的情境中。

可以肯定的是,这两种类型的记忆不会产生完全相同的结果。我们将新K线连接到旧K线的技巧不会重现那么多场景的精确感知细节。相反,这种”层级”类型的记忆产生的心理状态将更多基于刻板印象(stereotypes)和默认假设(default assumptions),而不是实际感知。具体来说,【你往往只记住你当时认出的东西。】所以有些东西丢失了——但有收获作为交换。这些”K线记忆树”失去了某些类型的细节,【但它们保留了更多我们思想起源的痕迹。】如果原始情境【确切】重复,这些记忆树可能服务得不那么好。但那永远不会发生——而结构化记忆将更容易适应新情况。

如果每条K线可以连接到其他K线,而这些K线又连接到其他K线,那么K线可以形成社会。但我们如何确保这能服务于我们的目的,而不是变成一团巨大、无序的混乱?什么能引导它们形成像这样有用的层级结构?

为了保持有序,我们现在再次应用层级带的想法。记住我们最初发明K线是为了将旧代理连接在一起;然后我们发明了层级带来防止那些K线充满太多无用、不相关的东西。现在我们又遇到了同样的问题:当将新K线连接到旧K线时,我们必须防止它们包含太多不适当的细节。那么为什么不尝试同样的解决方案?让我们将层级带的想法应用到K线树本身!

【当创建一条新的K线记忆时】,【不要将它连接到当时活跃的所有K线,而只连接到在特定层级带内活跃的那些K线。】

可以推测,除非我们明确”层级”的含义,否则这个想法将难以应用。然而,类似的情况会自动发生,这仅仅是因为新的K线社会将倾向于继承那些与这些K线相连的原始代理之间已经存在的层级结构。实际上我们已经看到了两种不同的观点。在我们的[风筝]例子中,我们谈到了描述的”细节层级”。也就是说,我们认为谈论[“绷在框架上的一张纸”]比讨论纸张或木棍本身更为抽象。在我们的[建造者]例子中,我们谈到了目标,并认为[塔建造者]代理本身位于它用来解决子问题的代理之上——比如[开始]、[添加]和[结束]这些代理。

这种将新K线连接到旧K线的策略必须适度使用。否则,[永远不会有新代理被纳入我们的记忆中。]此外,它不应该总是被要求产生简单、有序的层级树;例如,在[建造者]的例子中,我们发现[移动]和[观察]往往需要彼此的帮助。最终,我们所有的知识结构都会与各种例外、捷径和交叉连接纠缠在一起。没关系:层级带的概念仍然会普遍适用,因为由于我们知识的增长方式,我们所知道的大部分内容仍将主要是层级化的。

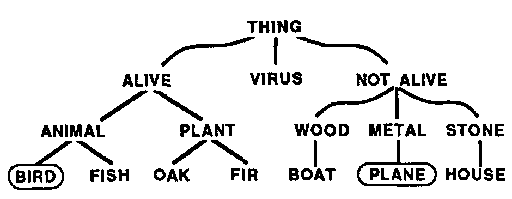

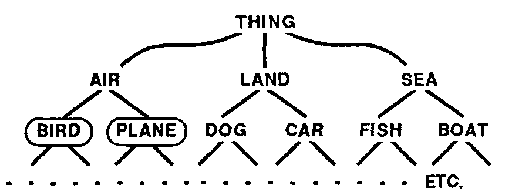

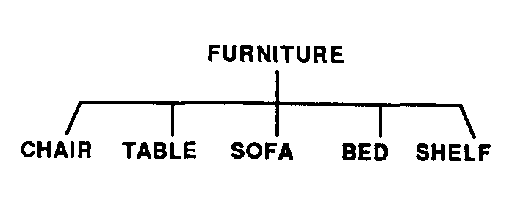

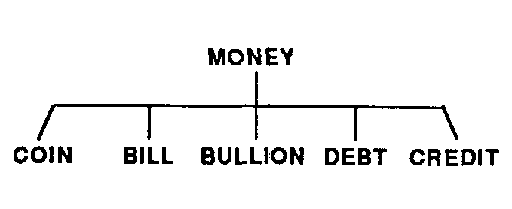

我们如此频繁地发现自己使用[层级]的概念,这难道不有趣吗?我们谈论一个人的抱负层级或成就层级。我们谈论抽象层级、管理层级、细节层级。人们所谈论的所有这些层级事物有什么共同点吗?有的:它们似乎都反映了某种组织思想的方式——而且每一种都显得隐约呈层级性。通常,我们倾向于认为这些层级结构中的每一个都说明了存在于世界中的某种秩序。但这些排序往往来自心智,只是[看起来]属于世界。实际上,如果我们的K线树理论是正确的,那么我们将事物分类为层级和等级似乎就是”自然的”——即使这并不总是完美奏效。下图描绘了两种对物理对象进行分类的方式。

这两个层级结构以不同的方式划分事物。鸟类和飞机在一侧靠得很近,但在另一侧却相距甚远。哪种分类是正确的?愚蠢的问题!这取决于你想用它做什么。左边的分类对生物学家更有用,右边的分类对猎人更有用。

你会如何对一只瓷鸭进行分类,一个漂亮的装饰玩具?它是一种鸟吗?它是一种动物吗?还是只是一块没有生命的粘土?争论这个问题毫无意义:[“那不是鸟!” “哦,是的,它是,而且它也是陶器。”]相反,我们经常同时使用两种或更多种分类。例如,一个有思想的孩子可以把瓷鸭当作假想的动物来玩耍,同时又小心翼翼地对待它,这正是处理易碎瓷器物品的恰当方式。

每当我们发展新技能或扩展旧技能时,我们必须强调某些方面和特征相对于其他方面和特征的重要性。只有当我们发现系统化的方法时,我们才能将这些放入整齐的层级中。然后我们的分类可以类似于层级方案和等级体系。但由于每种分类方案也存在例外和交互作用,这些层级结构最终总会变得混乱无序。当尝试新任务时,我们从不喜欢从头开始:我们试图使用以前有效的方法。因此我们在脑海中搜寻旧观念来使用。然后,当任何层级结构的某部分似乎有效时,我们就会拖动其余部分。

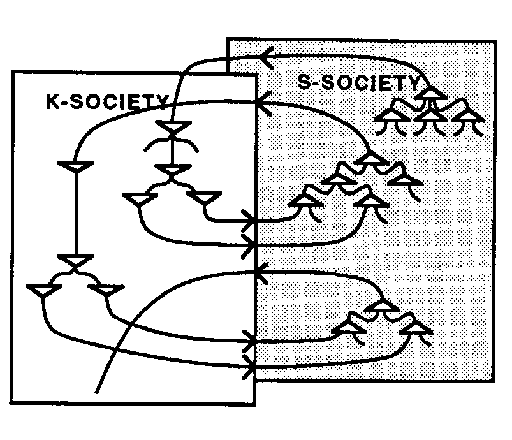

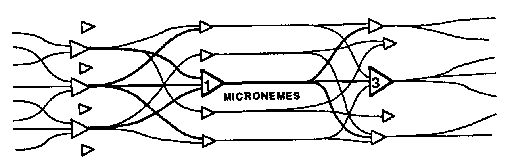

根据我们的记忆概念,每个机构的K线会成长为一个新社会。因此,为了理清思路,让我们把原始代理称为[S-代理],并把它们的社会称为S-[社会。]对于任何S-社会,我们可以想象通过为它构建一个相应的K-社会来建立记忆。当我们开始制作一个[K-社会]时,我们必须将每条K线直接连接到S-代理,因为没有其他K线可以连接它们。后来我们可以使用更高效的策略,将新K线连接到旧K线。但这将导致另一个效率问题,与原始S-代理的连接将变得越来越间接和遥远。然后一切都会开始变慢——除非K-社会继续与原始S-社会建立至少一些新连接。如果K-社会以”靠近其S-社会的层”的形式增长,这将很容易安排。下图建议了这样一种安排。

K-社会中的连接与S-社会中的连接相似,只是信号往往沿相反方向流动。

如果这样安排,这些层对可以形成一种奇特的计算机。当S-代理激活K-代理,反之亦然时,就会产生一种螺旋式的活动。随着时间推移,这种活动的位置可能会向上或向下漂移,也可能会扩散开来;如果没有控制,系统很快就会变得混乱。但从内部控制系统会很困难,这也无法服务于其他代理机构的目的。然而,我们可以很容易地想象,另一个第三代理机构如何限制和控制K-S系统的活动——通过指定哪个层级带应该保持活跃并抑制其他所有层级。事实上,这正是B-脑可能施加的那种粗略控制,因为它可以做到这一切,而不需要理解A-脑内部发生的细节。第三代理机构可能只是旁观并不耐烦地说:“这没有任何进展:向上移动以获得更高层次的情况视角。”或者它可能说:“这看起来像是进展,所以向下移动并填充更多细节。”

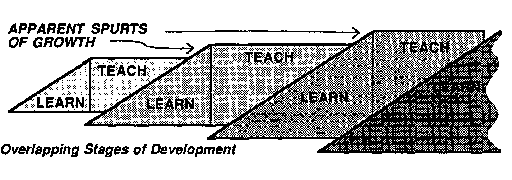

K-社会和S-社会之间有什么本质区别吗?其实没有——除了S-社会先出现。事实上,我们可以想象这样一个无尽的社会序列,其中每个新社会都学会利用上一个社会。稍后我们将提出,这就是我们的心智在婴儿期的发展方式——作为层层叠加的社会序列。每个新层开始时都是一组K-线(K-lines),它开始学习利用前一层已经获得的任何技能。每当一个层获得某种有用且实质性的技能时,它往往会停止学习和改变——然后又一个新层可以开始学习利用最后一层的能力。每个新层都以学生的身份开始,学习使用旧层已经能做的事情的新方法。然后它减慢学习速度——并开始既作为主体又作为教师,服务于之后形成的层。

摘要

除了疼痛之外,其功能显然是告知神经系统的高级中枢有什么地方出了问题,还有许多生理机制存在的唯一原因就是让我们知道出了问题。我们感到不适却不知道原因。我们只用一个术语”我感到不适”来表示基于不同原因的一系列状况,这一事实本身就极具特征性。

——康拉德·洛伦茨(Konrad Lorenz)

有一件事我讨厌,就是被问这样的问题:

你更喜欢物理学还是生物学?你喜欢那部戏剧吗?你喜欢瓦格纳吗?你享受你的国外那一年吗?

是什么让我们想要将如此多的东西压缩成像”喜欢”、“更喜欢”和”享受”这样缺乏表现力的总结?为什么试图将如此复杂的事物简化为愉悦质量的简单值或数量?答案是,我们对愉悦的衡量有许多用途。它们帮助我们进行比较、妥协和选择。它们涉及我们用来表示不同程度的依恋、满足和同意的交流信号。它们不仅表现在言语中,还表现为手势、语调、微笑和皱眉,以及许多其他表达性信号。但我们必须小心,不要按照这些信号的表面价值来接受它们。世界的状态和心智的状态从来都不是如此简单,可以用单一的一维判断来表达。没有任何情况是完全令人满意或完全令人不快的,我们的愉悦或厌恶反应只是底层过程金字塔的表面总结。要”享受”一种体验,我们的一些代理必须总结成功——但其他代理必须在谴责它们的下属未能实现其目标。因此,当我们发现自己非常喜欢某样东西时,我们应该保持怀疑,因为这可能意味着我们的一些代理机构正在强行压制其他可能性。

你越确定你喜欢你正在做的事情,你的其他抱负就越被完全压制。

为了在备选方案之间做出选择,心智的最高层需要最简单的总结。如果你的顶层感受过于”混杂”,你就很难做出选择来决定吃什么食物、走哪条路或思考什么想法。在行动层面,你被迫简化到像”是”和”否”这样的表达。但这些对于服务心智的较低层来说信息量不够,在那里许多过程同时进行,每个代理都必须判断它在服务某些局部目标方面做得如何。在心智的较低层,必定存在大量较小的、共存的满足和烦恼。

我们经常说得好像我们应该被我们想要的东西所控制。事实上,我们几乎不区分想要某物和可能从中获得愉悦;这两个概念之间的关系似乎如此密切,以至于提及它实际上感觉很奇怪。想要我们喜欢的东西并避免我们不喜欢的东西似乎如此自然,当另一个人似乎违反了这条规则时,我们有时会感到一种不自然的恐惧;然后我们会想:“除非在内心深处他们真的想这样做,否则他们肯定不会做这样的事。”这就好像我们觉得人们应该只想做他们喜欢做的事情。

但是想要和喜欢之间的关系根本不简单,因为我们的偏好是众多代理机构(agencies)之间无数次协商的最终产物。为了完成任何实质性的目标,我们必须放弃其他可能性,并启动机制(machinery)来防止自己屈服于怀旧或懊悔。然后我们用”喜欢”这样的词来表达使我们坚持选择的机制的运作。喜欢的工作是关闭替代选项;我们应该理解它的作用,因为如果不受约束,它会缩小我们的世界。这导致了喜欢的人为清晰性:它不反映喜欢是什么,而只显示喜欢做什么。

我们都知道成就能带来满足感,并且倾向于认为两者之间存在直接联系。在非常简单的动物中,“满足”仅仅意味着满足简单的基本需求,满足和成就确实几乎是一回事。但在复杂的人类大脑中,处理身体需求的代理机构与代表或识别我们智力成就的代理机构之间存在许多层级。那么在这些更复杂的系统中,那些愉快的成就感和不愉快的失败感有什么意义呢?它们必定与我们的高层级代理机构如何做总结有关。

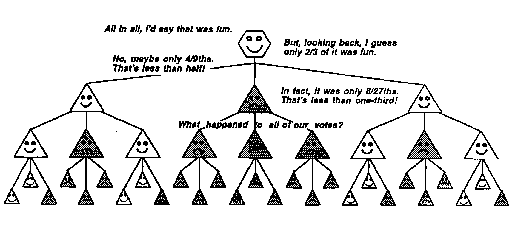

假设你曾经需要给朋友送礼物。你必须选择一件礼物并找一个盒子来包装它。很快,每项这样的工作都变成了几个更小的工作——比如找绳子和打结。解决难题的唯一方法是将它们分解成更小的问题,然后当这些问题太困难时,再将它们依次分解。所以难题总是导致子目标(subgoals)和子问题(subproblems)的分支树。为了决定资源应该应用在哪里,我们的问题解决代理需要关于事情进展如何的简单总结。让我们假设每个代理的总结基于它从其监督的代理那里获得的其他总结。如果每个这样的总结都基于简单的多数决定,这里有一个可能发生的病态例子:

当一切完成时,如果有人问你是否享受整个体验,你可能会说它”有趣”或”糟糕”。但没有任何这样的总结能说明你的代理机构实际学到了什么。你的打结过程学会了哪些行动有效和失败;你的折纸和选礼物过程有其他的失败和成就;但你对这次经历的整体评估不能反映所有这些细节。如果整个插曲让你”不快乐”,你可能在未来不太愿意送礼物,但这不应该对你学到的关于折纸和系绳的知识产生太大影响。没有单一的”好”或”坏”感可以反映你所有代理机构内部发生的大部分事情;太多信息必须被隐藏。那么为什么我们将自己的感受分类为积极和消极,并得出结论说”总体而言”净效果是坏或好,这似乎如此令人满意呢?确实,有时感受更加复杂,一切似乎苦乐参半,但正如我们将看到的,我们有很多理由必须过度简化。

到目前为止,我们主要谈论从成功中学习。但想想当你成功时,你必定已经拥有了必要的手段。如果是这样,那么改变你的思维可能只会让事情变得更糟!正如人们常说的,“你不应该与成功争辩。”因为每当你试图”改进”一个已经有效的程序时,你就有可能损害依赖于同一机制的其他技能。

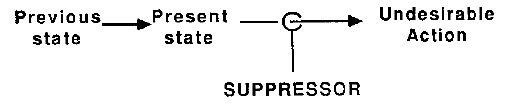

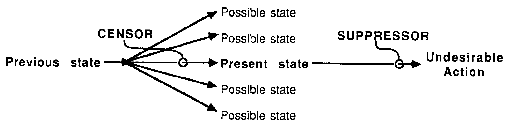

因此,我们从失败中学习可能更重要。如果某个成熟的方法——称之为”M”——未能达到某个目标,你应该怎么做?一种策略是改变M,这样它就不会再犯同样的错误。但即使这样也可能是危险的,因为它可能导致M以其他方式失败。此外,我们可能不知道如何改变M来消除错误。处理这个问题的一个更安全的方法是通过添加称为”审查者(censors)“和”抑制者(suppressors)“的特殊记忆装置来修改M(我们稍后会详细讨论),它们记住M失败的特定环境,然后在类似条件再次出现时抑制M。这样的审查者不会告诉你该做什么,只会告诉你不该做什么;尽管如此,它们可以防止你通过重复旧错误浪费时间。

学习至少有两个方面。我们思维的某些部分从成功中学习——通过记住方法何时有效。但我们思维的其他部分主要在我们犯错时学习,通过记住各种方法未能奏效的环境。稍后我们将看到这不仅可以教会我们不应该做什么,还可以教会我们不应该思考什么!当这种情况发生时,它可以用我们完全不知道的禁令和禁忌(taboos)渗透我们的思维。因此,从成功中学习倾向于瞄准和聚焦我们的思维方式,而从失败中学习也会导致更有成效的思想,但以一种不太直接的方式。

如果我们生活在一个只有简单通用规则而没有例外的宇宙中,就像算术、几何和逻辑这些可爱的数学世界一样,我们就不需要处理例外和审查者。但在人、思想和事物的真实世界中,完美的逻辑很少有效。这是因为在那些数学世界中规则没有例外并非偶然:在那里,我们从规则开始,只想象服从它们的对象。但我们不能如此任意地为已经存在的对象制定规则,所以我们唯一的做法是从不完美的猜测开始——粗略的现成规则的集合——然后继续找出它们哪里错了。

自然而然地,我们倾向于从成功而非失败中学习。然而,我怀疑如果只局限于”积极”的学习经历,只会在我们已经掌握的事情上获得相对较小的进步。当我们在思维方式上做出实质性改变时,可能无法避免至少某种程度的不适感。

[不要执着于你喜欢的事物,不要厌恶你不喜欢的事物。悲伤、恐惧和束缚都源于你的好恶。]

[—佛陀]

为什么孩子们明知会害怕甚至会难受,却仍然喜欢游乐园里的游乐设施?为什么探险家要忍受苦难和痛苦——明知一旦到达目的地,他们的目标就会消散?是什么让普通人在讨厌的工作岗位上辛苦多年,为了某一天能够——有些人似乎已经忘记了为了什么?

动机不仅仅关乎即时回报。当我们在任何事情上取得成功时,心智内部会发生很多变化。例如,我们可能充满成就感和自豪感,感到有冲动向他人展示我们做了什么以及如何做到的。然而,对于更有抱负的智力来说,宿命在于成功的甜蜜会随着其他问题的出现而迅速消退。这是好事,因为大多数问题并非孤立存在,而只是更大问题的较小部分。通常,在我们解决一个问题后,我们的代理(agencies)会回到其他更高层次的不满原因,只会再次迷失在其他子问题中。如果我们屈服于满足感,就什么也做不成。

但如果情况完全失控——而且没有任何可以想象的方法逃离痛苦呢?那么我们所能做的就是试图构建某种内在计划来容忍它。一个技巧是试图改变我们暂时的目标——就像我们说的,[“到达那里的过程才是全部的乐趣。”] 另一种方法是期待对未来自我的某种益处:[“我肯定会从中学到东西。”] 当这也不起作用时,我们仍然可以诉诸更加无私的方案:[“也许其他人可以从我的错误中学习。”]

这些复杂情况使得我们不可能为”快乐”和”幸福”这样的普通词汇发明好的定义。没有哪一小组术语能够充分表达在我们心智中,在不同代理和不同时间尺度上竞争的各种目标和欲望。难怪那些关于奖励和惩罚的流行理论从未真正解释过人类学习的高级形式——尽管它们在训练动物方面表现良好。因为在获得任何真正新技能的早期阶段,一个人必须至少采取部分反快乐的态度:[“好,这是体验笨拙和发现新错误的机会!”] 做数学、攀登冰冷的山峰或用脚演奏管风琴都是如此:心智的某些部分觉得这很可怕,而其他部分则享受迫使那些部分为[它们]工作。我们似乎没有这些过程的名称,尽管它们肯定是我们成长的最重要方式之一。

这并不是说我们可以抛弃日常生活中使用的快乐和喜欢的概念。但我们必须理解它们在我们心理学中的角色;它们代表了复杂简化方式的最终效果。

[帕珀特原理(PAPERT’S PRINCIPLE)]

[采访者:现在,亚当,听我说。告诉我哪个更好:“一个水”还是”一些水”?]

[亚当:砰,黄鼠狼跑了。]

[— 罗杰·布朗和厄休拉·贝卢吉,]-讨论幼儿实验的问题。

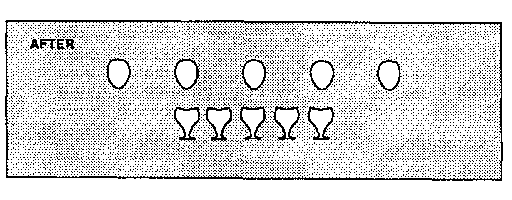

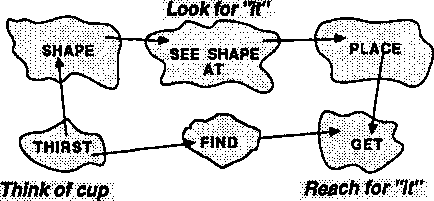

心理学家让·皮亚杰是最早意识到观察儿童可能是观察心智社会如何成长的方法之一的人。在他的一个经典实验中,他向一个孩子展示了两组匹配的鸡蛋和杯子——并问道,[“鸡蛋多还是蛋杯多?”]

大多数孩子,无论年龄大小,都说,’它们一样多。”

然后他在孩子眼前把鸡蛋分散开——再次问鸡蛋多还是蛋杯多。

典型的5岁儿童:“鸡蛋多。”

典型的7岁儿童:“一样多,因为它们是同样的鸡蛋。”

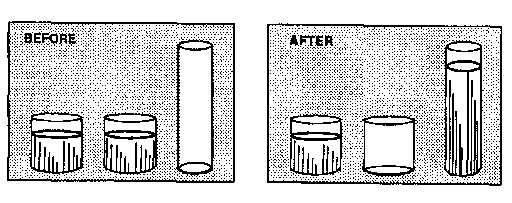

人们可能试图用年龄较大的孩子更擅长数数来解释这一点。然而,这无法解释皮亚杰的另一个著名实验,该实验开始时展示三个罐子,其中两个装满了水。所有孩子都同意两个矮而宽的罐子里装有等量的液体。然后,在他们眼前,他把其中一个矮罐子里的所有液体倒入高而细的罐子中,并问现在哪个罐子里的液体更多。

[典型的5岁儿童:“高罐子里多。”]

[典型的7岁儿童:“一样多,因为是同样的水。”]

这些实验已经以多种方式在许多国家重复进行——总是得到相同的结果:每个正常的孩子最终都会获得成人对数量的看法——显然不需要成人帮助!这种情况发生的年龄可能有所不同,但这个过程本身似乎如此普遍,以至于人们不禁怀疑它反映了心智发展的某些基本方面。在接下来的几节中,我们将研究”更多”的概念,并表明它隐藏着一个庞大、复杂的”更多社会(Society-of-More)“的运作——这需要许多年才能学会。

con-ser-va-tion [n. 守恒原理,即[某物]是一个恒定的量,可以以无数种方式转换,但永远不会增加或减少。]

—韦氏未删节词典

那些鸡蛋和水罐实验对我们从婴儿期的成长说明了什么?让我们考虑几种解释。

[数量:也许年幼的孩子还不理解数量的基本概念:液体的量保持不变。]

在接下来的几节中,我将论证我们并不是学习一个单一的、基础的”数量概念”。相反,每个人必须构建一个多层次的代理体系,我们称之为[更多社会],它用不同的方式来处理数量。

[范围:年幼的孩子似乎过度受到分散的鸡蛋和较高水柱所占据的更大空间范围的影响。]

这不是全部原因,因为大多数成年人也会判断较高的罐子里有更多水——如果他们只是看到最终场景,而不知道水是从哪里倒入的!以下是关于年幼孩子判断的其他一些理论:

[可逆性(reversibility):年长的孩子更关注他们认为保持不变的东西——而年幼的孩子更关心发生了什么变化。]

[守恒(confinement):年长的孩子知道,如果没有添加、移除、丢失或溢出,水的量就保持不变。]

[逻辑:也许年幼的孩子还没有学会运用理解数量概念所需的那种推理。]

这些解释都有一定道理,但都没有触及问题的核心。显然,年长的孩子在这些问题上知道得更多,能做更复杂的推理。但有充分的证据表明,大多数年幼的孩子也具备足够的必要能力。例如,我们可以不实际做实验就描述它,或者在孩子看不见的地方,在纸板屏风后面进行。然后,当我们解释发生了什么时,相当多的年幼孩子会说:“当然它们是一样的。”

那么困难在哪里呢?显然,年幼的孩子拥有他们需要的想法,但不知道何时应用它们!可以说他们缺乏足够的”关于知识的知识”,或者说他们还没有获得选择或覆盖具有不同感知和优先级的大量代理所需的制衡机制。仅仅能够使用多种推理是不够的;还必须知道在不同情况下使用哪一种!学习不仅仅是技能的积累。无论我们学到什么,总是有更多要学的——关于如何使用已经学到的东西。

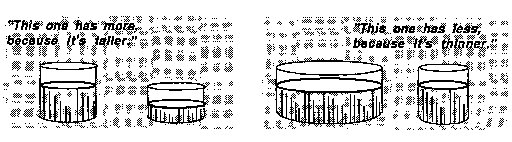

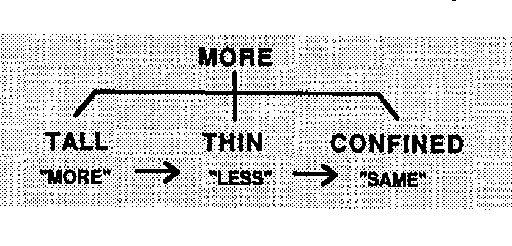

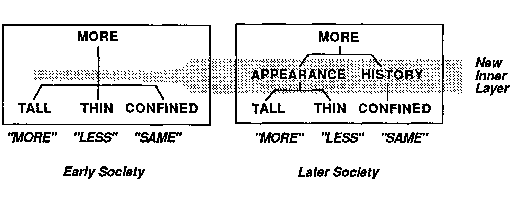

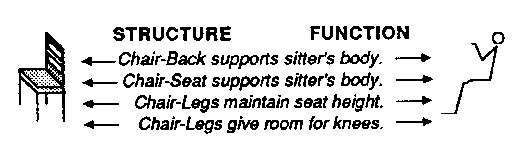

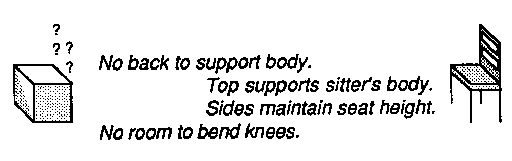

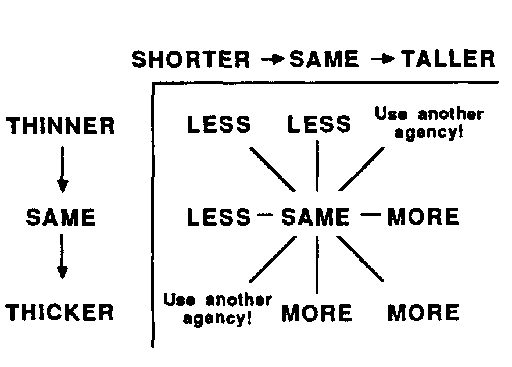

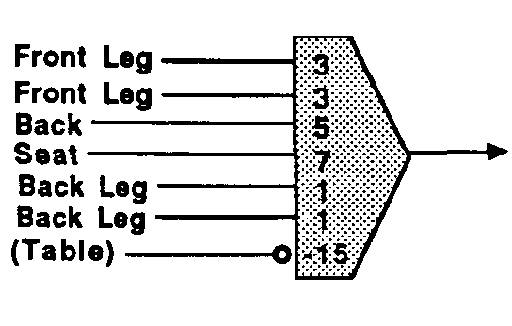

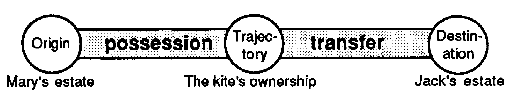

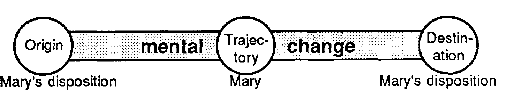

让我们尝试从孩子的代理体系如何处理比较的角度来解释水罐实验。假设孩子开始时只有三个代理:

[高(Tall)] 说:“越高,越多。高的东西里面有更多。”

[瘦(Thin)] 说:“越瘦,越少。瘦的东西里面有更少。”

[守恒(Confined)] 说:“一样,因为什么都没有添加或移除。”

我们如何知道孩子有这样的代理?我们可以确定年幼的孩子有像[高]和[瘦]这样的代理体系,因为他们都能做出这些判断:

更难知道年幼的孩子是否有像[守恒]这样的代理,但他们中的许多人确实能够解释当把液体来回倒时某些东西保持不变。无论如何,存在冲突,因为三个代理给出了三个不同的答案——[更多、更少]和[一样]。该怎么解决这个问题?最简单的理论是年幼的孩子按某种”优先顺序”放置了他们的代理。

如果高(TALL)被激活,让它决定。如果没有,并且瘦(THIN)激活了,让瘦决定。在其他任何情况下,让守恒(CONFINED)决定。

这样的方案可以非常实用,因为将所有代理按优先顺序排列使得很容易知道使用哪一个。例如,我们经常通过事物的范围来比较——通过它们在空间中延伸多远。但为什么把[高]放在[宽]前面?人们确实似乎对[垂直]范围最敏感。我们不知道这是否从一开始就内置在我们的大脑中,但无论如何,这种偏见通常是合理的,因为”更高”经常伴随着其他类型的更大。

[谁”更大”——你还是你的表亲?背靠背站好!]

[谁最强壮?那些高高耸立在上面的成年人!]

[如何将液体分成等份?匹配液面!]

似乎没有其他代理像[高]那样适合进行日常比较。不过,没有哪个优先级方案总是有效。在水罐实验的情况下,[守恒]应该排第一,但年幼孩子的优先级导致做出错误的判断。顺便说一句,人们可能想知道,[高]和[矮],或[宽]和[瘦],是否应该被视为不同的代理。从逻辑上讲,每对只需要一个就够了。但我怀疑在大脑中,仅仅用[高]的不活跃来代表[矮]是不够的。对成年人来说,这些是”对立面”,但孩子的思维不是那么符合逻辑的。我认识的一个孩子坚持认为[刀]是[叉]的对立面,但[叉]是[勺]的对立面。水是[牛奶]的对立面。至于[对立面]的对立面,那个孩子认为这太愚蠢了,不值得讨论。

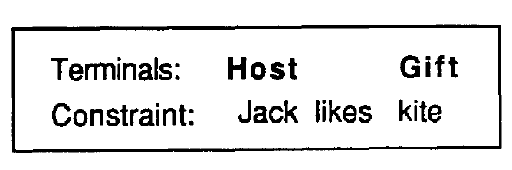

当不同类型的知识不一致时应该怎么办?有时将它们按某种优先顺序排列会有帮助,但正如我们所见,这仍然可能导致错误。我们如何使系统对不同的情况敏感?秘诀是使用非妥协原则,并寻求其他代理体系的帮助!为了帮助比较数量,我们需要向我们的更多社会添加新的”管理代理”。

新的[外观]管理者被设计为当代理[高]激活时说”更多”,当代理[瘦]激活时说”更少”,而当某物既显得更高又更瘦时则什么都不说。然后另一个新管理者[历史]根据[受限]所说的内容做出决策。

这个关于年龄较小和年龄较大儿童之间差异的解释最早由西摩·帕佩特(Seymour Papert)在20世纪60年代提出,当时我们刚开始探索心智社会(society of mind)的想法。大多数先前的理论试图通过暗示儿童随着时间推移发展出不同类型的推理来解释皮亚杰的实验。这当然是对的,但帕佩特概念的重要性在于强调的不仅仅是推理的成分,而是它们如何被组织:一个心智不能仅仅通过积累知识而真正大幅成长。它还必须发展出更好的方式来使用它已经知道的东西。这一原则值得一个名称。

帕佩特原则:心智成长中一些最关键的步骤不是简单地基于获取新技能,而是基于获取新的管理方式来使用已知的东西。

我们这两个新的中层管理者说明了这个想法:[外观]和[历史]形成了一个新的中间层,将某些低层技能组合在一起。为这些组选择代理绝对至关重要。如果我们将[高]和[瘦]组合在一起,这样当它们冲突时[受限]可以接管控制,系统将运行得很好。但如果我们将[高]和[受限]组合在一起,只会让事情变得更糟!那么是什么决定形成哪些组呢?帕佩特原则表明,将代理组装成组的过程必须以某种方式利用这些代理技能之间的关系。例如,因为[高]和[瘦]在性质上彼此比与[受限]更相似,所以在管理层级中将它们更紧密地组合在一起是有意义的。

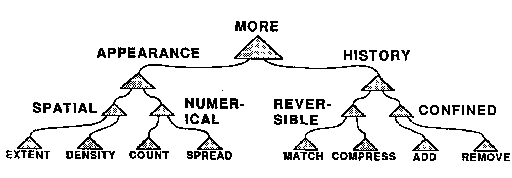

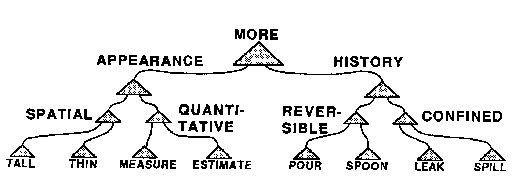

想想”更多”必须有多少含义!我们似乎对我们知道的每一种事物都使用不同的含义。

[更红。更响。更快。更老。更高。更软。更残忍。更有活力。更高兴。更富有。]

每种用法都有独特的意义,涉及不同的机构(agencies)。所有这些进行比较的方式如何能被归入一个社会中呢?这里是一个孩子可能用来处理那个蛋杯问题的更多社会。

这个社会有两个主要分部。在其[外观]分部中,一个[空间]子分部既考虑分散的鸡蛋占据的增加范围,也考虑它们稀疏的外观或降低的密度(density)。在那些分散的鸡蛋的情况下,这些相互冲突——于是空间机构退出。然后,如果孩子会数数,[数字]决定;否则[历史]分部应用一些使用近期事件记忆的代理。如果一些鸡蛋被滚走了,[受限]会说它们的数量不再相同;如果鸡蛋只是被移动了,[可逆]会声称它们的数量不可能改变。

要解决水罐问题,更多社会需要其他种类的低层代理:

你可能会抱怨,即使我们需要这些成群的低层机构来进行比较,这个系统有太多的中层管理者。但那些官僚机构的大山物超所值。每个更高层的代理都体现了一种”高阶”知识形式,通过告诉我们何时以及如何使用我们知道的东西来帮助我们组织自己。没有多层管理,我们无法使用低层机构中的知识;它们都会不断相互妨碍。

尽管皮亚杰关于数量守恒(conservation)的实验已经像心理学中的任何实验一样得到彻底证实,但我们能理解为什么许多人第一次听说这些发现时会持怀疑态度。它们与传统假设相矛盾,即儿童与成人非常相似,只是更无知。奇怪的是,在历史的所有世纪中,这些现象直到皮亚杰才被注意到——就好像从来没有人仔细观察过孩子一样!但科学一直是这样。为什么我们的思想家花了这么长时间才发现像艾萨克·牛顿的运动定律或达尔文的自然选择(natural selection)这样简单的想法?以下是一些常见的质疑。

家长:会不会是年龄较小的儿童使用词语的方式对成人来说意思不同?也许他们只是把”哪个更多?“理解为”哪个更高?“或”哪个更长?”

仔细的实验表明,这不可能完全是词语的问题。我们可以无言地提供相同的选择,但大多数年幼儿童仍然会伸手去拿更高、更瘦的橙汁罐或拉长的糖果蛋排。

批评者:当外观和历史冲突时会发生什么?那不会使你的整个更多社会瘫痪吗?

确实会——除非[更多]有其他层级和替代方案。成人有其他类型的解释——比如”魔法”、“蒸发”或”盗窃”。但实际上,舞台魔术师发现让东西消失并不能娱乐最年幼的儿童;大概他们太习惯于遇到无法解释的事情了。当[更多]无法决定做什么时会发生什么?这取决于其他机构的状态——包括那些涉及处理挫折、不安和无聊的机构。

心理学家:我们听说有最新证据表明,尽管皮亚杰这么说,但非常年幼的儿童确实有数量概念;他们中的许多人甚至可以数那些鸡蛋。这不是反驳了皮亚杰的一些发现吗?

未必如此。考虑到没有人对那些罐子和杯子实验的结果提出异议。那么,有证据表明幼儿确实拥有[能够]给出正确答案的方法——但他们却不使用这些能力,这有什么意义呢?在我看来,这样的证据只会进一步支持像Papert和Piaget那样的解释的必要性。

生物学家:[你的理论可能解释了一些儿童如何获得这些关于数量的概念——但它并没有解释为什么]所有[儿童最终都具有如此相似的能力!我们是否天生就有内置的基因使大脑自动做到这一点?]

这是一个深刻的问题。想象基因如何能够直接影响我们最终学到的高层次想法和概念是困难的——但并非不可能。我们将在本书末尾的附录中讨论这个问题。

在学习他们的”更多社群”(Societies-of-More)时,儿童学习各种技能来比较不同的性质和数量,如数字和范围。人们很容易试图通过说儿童正在学习[某种东西]来总结这一切;我们可以称之为[数量的概念]。但为什么我们觉得必须把我们学到的东西看作[事物]或[概念]?为什么我们必须把一切都”事物化”?

什么[是]事物?没有人怀疑儿童的积木是一个事物。但儿童对母亲的爱也是一个”事物”吗?我们被语言的贫乏所束缚,因为尽管我们有很好的方法来描述对象和行动,但我们缺乏描述倾向和过程的方法。我们几乎无法描述心智的行为,除非把它们当作充满了可以看到或触摸的事物;这就是为什么我们坚持使用”概念”和”想法”这样的术语。我并不是说这总是不好的,因为”事物化”确实是一个出色的心智工具。但对于我们现在的目的来说,假设我们的心智包含某个单一的”数量概念”是灾难性的。在不同的时候,像”更多”这样的词可以意味着许多不同种类的事物。想想这些表达。

[更丰富多彩。更响亮。更迅速。更有价值。更复杂。]

我们说话时仿佛这些是相似的,但它们每一个都涉及一个不同的、来之不易的思考方式网络!“更响亮”这个短语乍一看似乎仅仅是一个量级问题。但考虑一下,远处锣的声音似乎比耳边的低语更响——尽管它的实际强度更小。你对所听到的声音的反应不仅取决于它的物理强度,还取决于你的代理机构对其来源特征的推断。因此,你通常可以通过无意识地对那个声音的来源做出假设来判断锣声是响亮但遥远的,而不是柔和但接近的。而所有其他种类的”更多”都涉及同样微妙的专业知识。

我们不应该假设我们的孩子形成了一个单一的”数量概念”,而必须努力发现我们的孩子如何积累和分类他们比较事物的许多方法。像[高、瘦、矮]和[宽]这样的代理如何形成子代理机构?对成年人来说,将更高和更宽都与更大联系起来似乎很自然。但是什么阻止儿童发明无意义的”概念”,如[“绿色且高大且最近被触摸过]“?没有孩子有时间生成和测试所有可能的组合来找出哪些是有意义的。生命太短暂,无法做那么多糟糕的实验!秘诀是:[总是先尝试组合相关的代理。高、瘦、矮]和[宽]都密切相关,因为它们都涉及对空间质量进行比较。事实上,它们可能涉及在大脑中彼此接近的代理机构,并共享如此多的共同代理,以至于它们自然会显得相似。

家长:[如果那些年幼的儿童需要这么长时间才能获得像数量守恒这样的概念,我们不能通过更早地教授这些东西来帮助加快他们的成长吗?]

这样的课程似乎效果并不好。通过足够的解释和鼓励,以及足够的训练和练习,我们可以让儿童[看起来]理解——但即便如此,他们也不经常将所”学到”的东西应用到现实生活情境中。因此,似乎即使我们引导他们沿着这些路径前进,在他们发展出自己的内在指示标之前,他们仍然无法使用我们展示给他们的大部分内容。

这是我对出错原因的猜测。大概儿童感觉到间隔开的鸡蛋”更多”,因为它们横跨更长的空间。最终,我们希望这种更大长度的感觉被鸡蛋之间有更多空白空间的感觉所抵消。在更成熟的Papert层次结构中,这会自动发生——但现在,儿童只能将此作为一个特殊的、孤立的规则来学习。许多其他问题也可以通过为它们制定特殊规则来解决。但要”模拟”那个多层社群,包括像[外观]和[历史]这样的中层代理,将涉及如此多的特殊规则,以及如此多的例外,以至于年幼的儿童将无法管理如此多的复杂性。结果是,据称”根据Piaget”设计的教育项目往往似乎在每一刻都取得成功,但由此产生的结构如此脆弱和专业化,以至于儿童只能将它们应用于几乎与学习它们时完全相同的情境中。

这一切让我想起了我的朋友吉尔伯特·沃亚特(Gilbert Voyat)来我家的一次拜访。当时他是帕珀特(Papert)和皮亚杰(Piaget)的学生,后来成为了一位杰出的儿童心理学家。见到我们五岁的双胞胎时,他眼睛一亮,很快在厨房里即兴做了一些实验。吉尔伯特先找了朱莉(Julie),打算问她一个土豆在一根、两根、三根还是四根牙签上最能保持平衡。首先,为了评估她的总体发育情况,他开始做水杯实验。对话是这样的:

吉尔伯特:“这个杯子里的水多还是那个杯子里的水多?”

朱莉:“看起来那个杯子里的水更多。但你应该问我弟弟亨利(Henry)。”

“他已经有守恒概念了。”

吉尔伯特脸色发白,逃走了。我一直很好奇亨利会说什么。无论如何,这个轶事说明了一个年幼的孩子可能具备进行这类判断所需的感知、知识和能力的许多要素——但仍然没有适当地组织这些组成部分。

家长:为什么你的社会中的所有代理者都这么好竞争?它们总是互相攻击。为什么不让高型(Tall)和瘦型(Thin)相互合作,而不是相互抵消?

本书的第一部分给人这种印象,是因为我们必须从相对简单的机制开始。通过在不同选项之间切换来解决冲突是相当容易的。但要开发能够使用合作和妥协的机制要困难得多——因为这需要更复杂的方式让代理机构相互作用。在本书后面的章节中,我们将看到更高级别的系统如何进行更合理的协商和妥协。

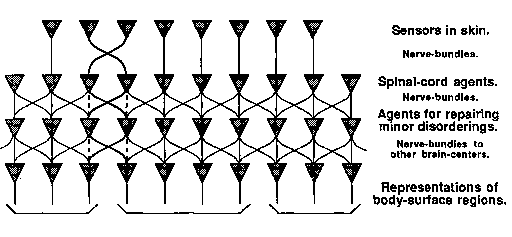

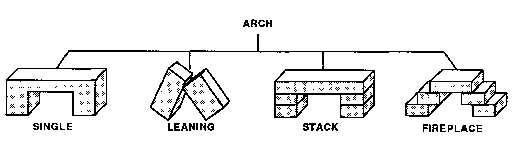

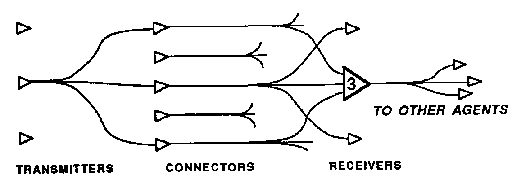

大脑如何能够在改变和增加新的代理者和连接的同时继续运作?一种方法是保持每个旧系统不变,同时以绕过或穿过它的迂回形式构建一个新版本——但在确定新版本也能执行旧系统的重要功能之前,不允许新版本接管控制。然后我们可以切断一些旧的连接。

我们可以使用这种方法来形成我们的层级式更多之社会(Society-of-More):

现在让我们用另一种形式来画这个图,就好像没有空间在旧代理者之间容纳新代理者一样。

随着我们积累更多的低层代理者和额外的中间层来管理它们,这就发展成了我们之前见过的多层级层次结构。

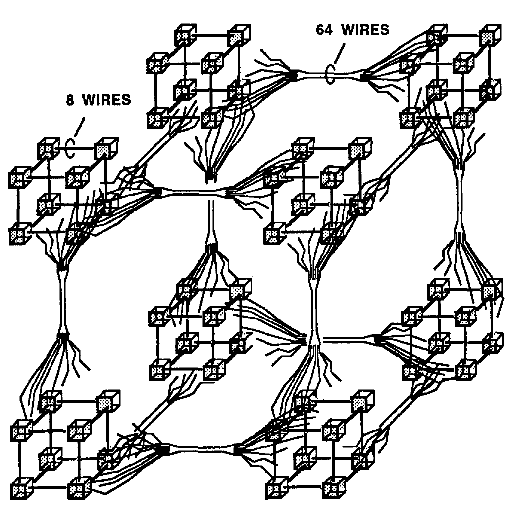

动物大脑中的神经细胞并不总能移动为额外的细胞腾出更多空间。所以那些新层可能确实必须位于别处,通过连接线束附加。事实上,大脑解剖学中最引人注目的方面莫过于其庞大的连接束。

“斑驳的海云之日。”这个短语、这一天和这个场景在一个和弦中和谐共鸣。文字。是它们的色彩吗?他让它们发光和褪色,色调接色调:日出的金色,苹果园的赭红和绿色,波浪的蔚蓝,云彩灰色镶边的羊毛。不,不是它们的色彩;而是这个时期本身的姿态和平衡。那么,他是更喜欢文字有节奏的起伏,还是它们的传说和色彩的联想?或者是因为,由于视力虚弱和心灵羞怯,比起通过一种多彩而富有故事性的语言的棱镜反射出来的光辉的感官世界,他从个体情感的内心世界在清晰柔和的周期性散文中完美映照的沉思中获得更少的快乐?

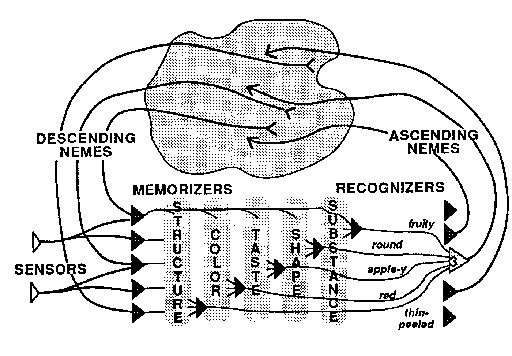

——詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)

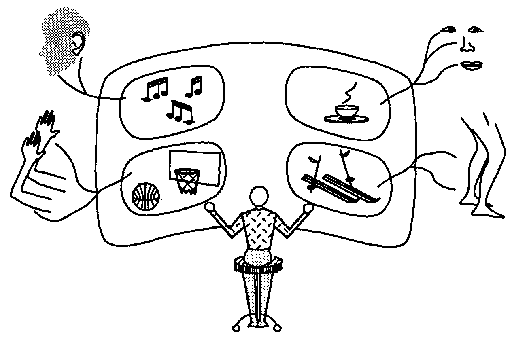

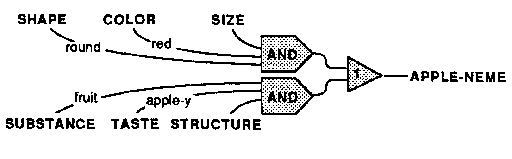

什么样的大脑事件可能对应于一个普通词语的意义?当你说”红色”时,你的声带服从来自大脑中”发音代理者”的指令,这些指令使你的胸部和喉部肌肉移动以产生那个特殊的声音。这些代理者又必须从其他地方接收指令,那里的其他代理者对来自其他地方的信号做出响应。所有这些”地方”必须组成心智代理机构社会的一部分。

设计一台机器来判断何时有红色的东西是很容易的:从对不同色调的光做出响应的传感器开始,将对红色最敏感的传感器连接到一个中央”红色代理者”,并对场景的光照颜色进行校正。我们可以通过将每个颜色代理者链接到一个发出相应单词的设备来让这台机器看起来”说话”。然后这台机器就可以说出它”看到”的颜色——甚至可以区分比普通人更多的色调。但称其为”视觉”是一种歪曲,因为它只不过是一个列出许多彩色点的目录。它不会分享我们人类对颜色意义的概念,因为没有某种质感、形式和更多东西的感知,它将很少具有我们人类图像和思想的品质。

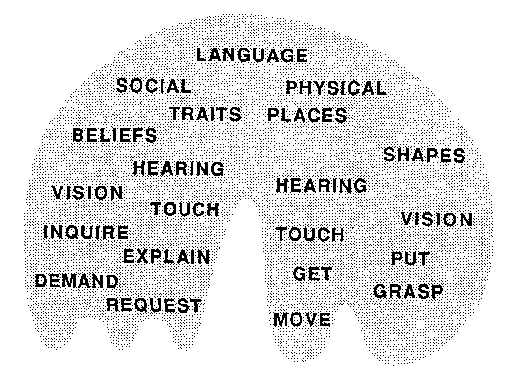

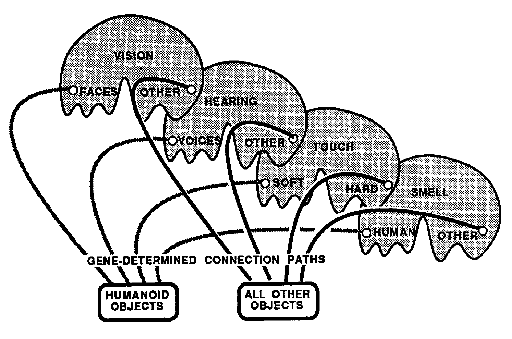

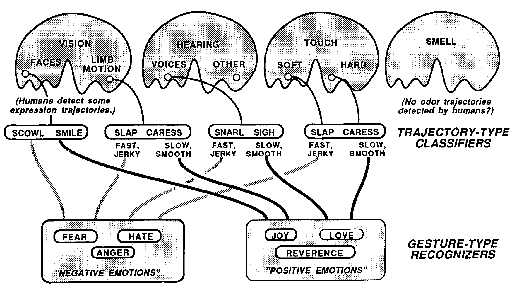

[这并不是要描绘任何特定社会的结构,而只是为了暗示所涉及的代理机构的多样性。]

当然,没有任何小图表能够捕捉任何真实人物对世界思考的一个片段以上。但这不应被理解为没有任何机器能够拥有人类所拥有的感受能力范围。这只是意味着我们不是简单的机器;事实上,我们应该理解,在学习理解庞大机器的品质方面,我们仍处于黑暗时代。而且无论如何,一个图表只能说明一个原理:不可能有任何紧凑的方式来表示成熟心智社会的所有细节。要谈论如此复杂的事物,我们只能诉诸语言技巧,让听众的心智探索他们自己内心的世界。

大脑被禁锢在颅骨之内,那是一个寂静、黑暗且静止的地方;它如何得知外面是什么样子?大脑表面本身没有丝毫触觉;它没有皮肤可以感受;它只是与皮肤相连。大脑也无法看见,因为它没有眼睛;它只是与眼睛相连。从外部世界通往大脑的唯一路径是神经束,就像那些从眼睛、耳朵和皮肤传入的神经束。通过这些神经传来的信号如何让我们产生”身处”外部世界的感觉?答案是这种感觉是一种复杂的幻觉。我们实际上从未与外部世界有任何直接接触。相反,我们处理的是在大脑内部构建的世界模型。接下来的几节将尝试勾勒这是如何发生的。

皮肤表面包含无数的小型触觉感应器,眼睛的视网膜包括一百万个微小的光探测器。科学家对这些传感器如何向大脑发送信号了解颇多。但我们对这些信号如何导致触觉和视觉的感知知之甚少。试试这个简单的实验:

[触摸你的耳朵。]

感觉如何?这似乎无法回答,因为几乎没有什么可说的。现在试试另一个实验:

[在两个不同的地方触摸你的耳朵两次,同时也触摸你的鼻子。]

哪两次触摸感觉最相似?这个问题似乎更容易回答:人们可能会说两次耳朵的触摸感觉更相似。显然,对于一个”单一感觉”本身,几乎没有什么可说的,但当我们可以进行比较时,往往能说得更多。

[考虑数学如何处理”完美点”的类比。我们不应该谈论它的形状;它根本没有形状!但由于我们习惯了事物有形状,我们不禁将点想象成圆形的,像”非常微小的点”。同样,我们不应该谈论点的大小——因为根据定义,数学上的点没有大小。尽管如此,我们还是忍不住认为,“它们非常小”。]

实际上,关于单个点绝对没有什么可说的,除了它与其他点的关系。这不是因为这些东西太复杂而无法解释,而是因为它们太简单而无法解释。人们甚至不能单独谈论一个点在哪里——因为”哪里”只有在与空间中的其他点相关时才有意义。但一旦我们知道了一些点对,我们就可以将它们与连接它们的线联系起来,然后我们可以定义新的、不同的点,即各对线可能相交的地方。重复这个过程可以生成整个几何世界。一旦我们理解了这个可怕的事实——点本身什么都不是,只存在于与其他点的关系中——那么我们就可以像爱因斯坦那样问,时间和空间是否只不过是巨大的邻近性(nearnesses)社会。

同样,关于任何”单一触摸”——或关于任何单个感觉探测器所做的事情——几乎没有什么可说的。然而,关于两个或更多皮肤触摸之间的关系,有更多可说的,因为皮肤上的两个点越靠近,它们同时被触摸的频率就越高。

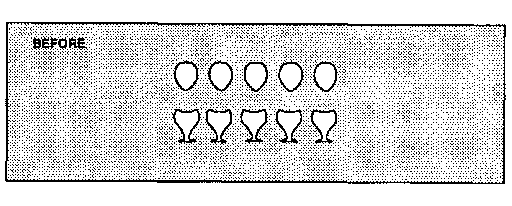

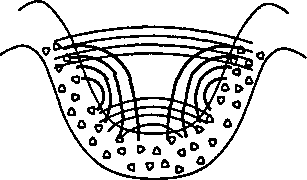

我们的皮肤能够感觉的原因是我们生来就有无数神经从皮肤的每个点延伸到大脑。一般来说,皮肤上每对邻近位置都与大脑中的邻近位置相连。这是因为那些神经往往以平行纤维束的形式运行——大致像这样:

每种感官体验都涉及许多不同传感器的活动。一般来说,两个刺激唤起相同传感器的程度越大,这些刺激产生的部分心理状态就越相似——这些刺激就会”看起来”越相似,仅仅因为它们会倾向于导致相似的心理后果。

[在其他条件相同的情况下,两个刺激的表面相似性将取决于它们在其他代理机构(agencies)中导致相似活动的程度。]

从皮肤到大脑的神经往往以平行束的形式运行,这一事实意味着刺激皮肤的邻近点通常会导致大脑内部相当相似的活动。在下一节中,我们将看到这如何使大脑内部的代理机构能够发现皮肤的空间布局。例如,当你沿着皮肤移动手指时,新的神经末梢会被刺激——可以安全地假设新到达的信号代表沿着手指前进边缘的皮肤点。

有了足够的此类信息,一个设计适当的代理机构可以组装出一种地图来表示哪些点在皮肤上彼此靠近。由于从皮肤到大脑的神经束路径存在许多不规则性,构建这些地图的代理机构必须能够”整理事物”。例如,映射代理机构必须学会纠正图中显示的那种交叉。但这只是任务的开始。对于一个孩子来说,学习皮肤之外的空间世界是一段持续多年的旅程。

我们已经看到,触摸皮肤的邻近点通常会产生相似的感觉:这是因为相应的神经沿着平行的路径运行,因此在大脑内部引起相似的活动。反过来通常也是如此:两个感觉越相似,它们在皮肤中的起源就越接近。这有一个重要的后果:

[保持我们皮肤传感器物理邻近关系的神经通路可以使内部代理机构更容易发现关于外部空间世界的相应邻近性。]

当你的手在物体上移动时,会告诉你关于该物体形状的信息。想象一下,当一个非常年幼的婴儿将手在某个物体上移动时会发生什么:每一个连续的动作都会产生一系列皮肤传感器信号。随着时间的推移,各种映射代理可以首先使用这些信息来学习,简单地说,哪些皮肤点彼此最接近。后来,进一步的映射代理层可以学习哪些皮肤点位于其他点之间;这也应该很容易,因为大多数小规模的运动往往以近乎直线的方式进行。但是,由于空间本身只是位置之间邻近关系的一个集合,这就是我们”重建”皮肤空间结构所需的全部信息。所有这些都符合数学的一个基本原理:

假设你迷失在某个未知空间中——并且只能判断哪些点对彼此接近。这足以让你推断出关于该空间的大量信息。仅凭这一点,你就可以推断出你是在一个二维世界还是三维世界中。你可以判断出哪里有障碍物和边界、洞穴、隧道和桥梁,等等。你可以仅从这些关于邻近性的局部信息片段中推断出该世界的全局布局。

这是一个奇妙的事实,原则上,人们可以仅从关于哪些点对彼此靠近的提示中推断出空间的全局地理结构!但实际制作这样的地图是另一回事,目前还没有人知道大脑是如何做到这一点的。要设计一台机器来完成这样的任务,可以从一层”相关代理”开始,每个微小的皮肤区域一个,每个都被设计用来检测哪些其他皮肤点最经常在几乎相同的时间被激活;然后这些将被映射为最接近的点。第二层类似的代理可以开始绘制更大区域的地图,几个这样的层最终会组装出一系列不同尺度的地图,用于表示几个细节层次。

如果大脑做了类似的事情,它可能会阐明一个困扰某些哲学家的问题:“为什么我们都认同外部空间世界是什么样的?”为什么不同的人不会以不同的、陌生的方式解释空间?原则上,从数学上讲,每个人都有可能得出结论,例如,世界是三维的——而不是二维或四维的——仅仅通过足够的邻近点对的经验。然而,如果从皮肤到大脑的连接被过度混乱地打乱,我们可能永远无法将它们理顺,因为实际执行这类操作的计算将超出我们的能力范围。

这种困难因为需要用同一种语言解释词语而增加,因为一个想法通常只有一个词;虽然将像明亮、甜、咸、苦这样的词翻译成另一种语言可能很容易,但解释它们并不容易。

——塞缪尔·约翰逊

我们的思维方式部分取决于我们如何被养育。但在开始时,更多取决于我们大脑中的连接。那些微观特征如何影响我们心智世界中发生的事情?答案是,我们的思想在很大程度上受到哪些事物看起来最相似的影响。哪些颜色看起来最相似?哪些形式和形状、哪些气味和味道、哪些音色、音高、疼痛和酸痛、哪些感觉和感受看起来最相似?这样的判断在心智成长的每个阶段都有巨大的影响——因为我们学到什么取决于我们如何分类。

例如,一个仅根据光的颜色对每次火灾进行分类的孩子可能会学会害怕所有橙色的东西。那么我们会抱怨孩子过度泛化了。但如果这个孩子相反,根据从未两次相同的特征对每个火焰进行分类,这个孩子会经常被烫伤——我们会抱怨它泛化得不够。

我们的基因为我们的身体提供了许多种类的传感器——外部事件检测代理,每个代理在检测到某些物理条件时向神经系统发送信号。我们的眼睛、耳朵、鼻子和嘴里有感觉代理,可以辨别光、声音、气味和味道;我们的皮肤中有感知压力、触摸、振动、热和冷的代理;我们有检测肌肉、肌腱和韧带张力的内部代理;我们还有许多我们通常不会意识到的其他传感器,例如那些检测重力方向并感知身体不同部位各种化学物质含量的传感器。