传统、异议与西弗吉尼亚的象征

罗斯玛丽·V·哈撒韦

西弗吉尼亚大学出版社

摩根敦

版权所有 © 2020 西弗吉尼亚大学出版社

保留所有权利

第一版于2020年由西弗吉尼亚大学出版社出版

美国印刷

ISBN

精装 978-1-949199-30-7

平装 978-1-949199-31-4

电子书 978-1-949199-32-1

国会图书馆出版物编目数据

名称:哈撒韦,罗斯玛丽·V.,作者。 | 西弗吉尼亚大学出版社。

题名:山地人永远自由:传统、异议与西弗吉尼亚的象征 / 罗斯玛丽·V·哈撒韦。

其他题名:传统、异议与西弗吉尼亚的象征

说明:第一版。 | 摩根敦:西弗吉尼亚大学出版社,2020年。 | 包含参考书目和索引。

标识符:LCCN 2019044561 | ISBN 9781949199307(精装)| ISBN 9781949199314(平装)| ISBN 9781949199321(电子书)

主题:LCSH:西弗吉尼亚大学——历史。 | 学校吉祥物。 | 西弗吉尼亚——历史——20世纪。 | 西弗吉尼亚大学山地人。

分类:LCC GV958.W4 H37 2020 | DDC 796.332/630975452—dc23

LC记录可查阅:https://lccn.loc.gov/2019044561

图书和封面设计:Than Saffel / WVU出版社

谨以此书纪念我的山地人们,

大卫·巴尔·哈撒韦和乔伊斯·图斯曼·哈撒韦。

这本书既属于你们,也属于我。

[致谢]

[引言]

[1. 山地人的起源]

[2. 从软呢帽到浣熊皮帽:乡巴佬山地人对抗拓荒者]

[3. 步枪与胡须:1960年代的西弗吉尼亚大学山地人]

[4. 监管学生群体:“山中女神”与(性感的)持枪女孩]

[5. 包容、排斥与21世纪的山地人]

[注释]

[参考书目]

[插图来源]

[索引]

这本书的完成离不开许多人的合作。首先,我要感谢我的父母,David和Joyce (Toothman) Hathaway,他们都是自豪的西弗吉尼亚州本地人。他们对这个州和家族故事的热爱是这个项目的核心。在我最疯狂的梦想中,我从未想过那些故事会成为我自己人生工作的重要组成部分,但我非常感激它们确实成为了。很少有学者能如此完美地将个人生活和职业兴趣结合在一起。这本书在各个方面都献给他们。我只希望他们还在,能看到这个项目的完成。

我还要感谢Trinity Hall的前住户们,感谢他们讲述关于摩根敦和大学生活的故事;真的,这些我在整个童年时期听到的故事,塑造了我对西弗吉尼亚大学(WVU)的所有认知,也是2007年把我带到这里教书的部分原因。

当我开始思考如何把最初为《西弗吉尼亚历史》撰写的一篇文章变成一本书的项目时,我意识到要真正理解山地人(Mountaineer),我需要和最了解成为山地人意味着什么的人交谈:那些担任过WVU官方山地人的男女。与他们联系离不开我称之为”山地人管家”的超级女性Sonja Wilson的慷慨帮助,她在2019年3月退休前担任山地人顾问和山地人周的组织者多年(即使在退休后,她仍继续她的顾问工作)。Sonja帮助我联系到前山地人们,并随时解答我(众多的)问题。谢谢你,Sonja。

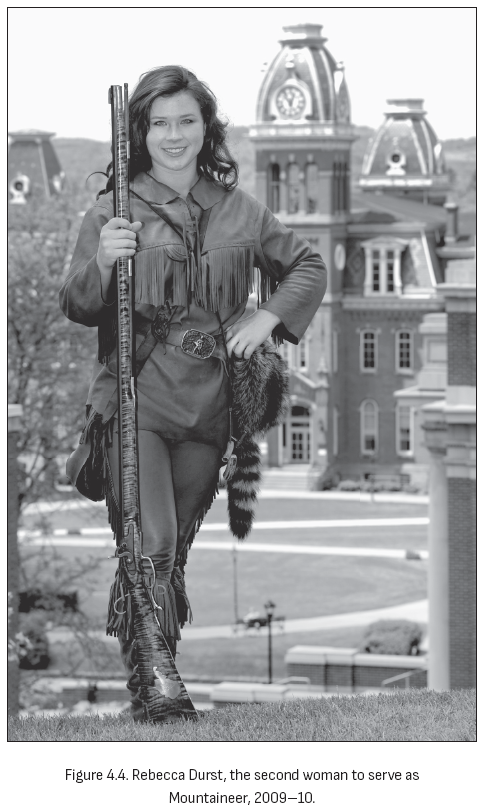

我采访的所有前山地人的慷慨大度让我感动和谦卑。他们愿意与我交谈,并且带着热情、幽默和坦诚这样做。他们的热情推动了我的进展,并教会我成为一名真正的山地人需要什么:无限的精力、同情心、对界限的准确把握,以及对这个州坚定不移的热爱。非常感谢Dave Ellis、Lou Garvin、Doug Townshend、Bob Lowe、Ken Fonville、Mark Boggs、Matt Zervos、Natalie Tennant、Brady Campbell、Michael Squires、Rebecca Durst和Brock Burwell。我希望将来能采访所有仍健在的前山地人,并将这些采访存档在WVU图书馆的西弗吉尼亚和地区历史中心,供未来的研究者使用。

还有许多其他人在这一路上帮助了我:非常感谢WVU历史学荣誉退休教授Ronald Lewis,他引导我找到西弗吉尼亚和地区历史中心的正确材料。说到西弗吉尼亚和地区历史中心,我深深感激那里的所有工作人员;他们总是让我感到受欢迎,定期向我提供新的信息,并通过他们对档案研究的热爱,帮助我完善了自己的研究。WVU历史系的Ken Fones-Wolf在让这个项目聚焦并启动方面非常重要,他邀请我向《西弗吉尼亚历史》提交一篇基于我初步研究的文章。当我(经常)发现自己在历史的水域中力不从心时,他总是准备好提供很好的建议。Kelly Diamond帮助我整理了参考书目的所有来源,再次证明了图书馆员确实是信息超级英雄。我还要感谢西弗吉尼亚人文委员会,它以多种方式支持了这个项目:首先通过夏季奖学金帮助我开始实地调查工作,然后通过其小型讲座系列让我有机会从观众那里获得反馈。

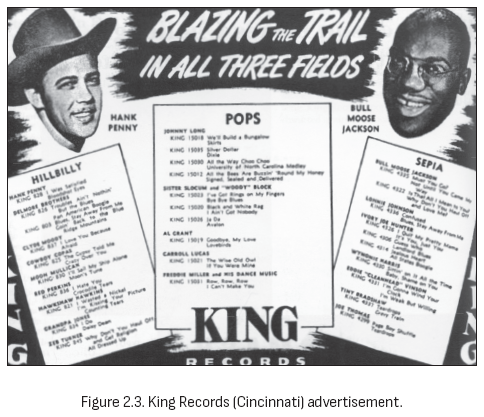

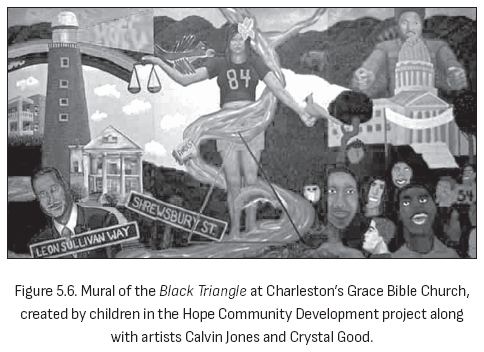

我还要感谢Randy McNutt,《辛辛那提的King唱片公司》和《辛辛那提之声》(均由Arcadia Publishing出版)的作者,他提供了第2章中出现的King唱片公司广告,还要感谢Affrilachian诗人和活动家Crystal Good以及查尔斯顿Grace Bible Church的Matthew Watts牧师,他们提供了第5章中出现的《黑色三角》壁画图像。与Watts牧师的对话提醒我,关于WVU非裔美国学生的历史,特别是1960年代的历史,还有更多内容值得书写。多亏了他,我想我可能已经发现了我的下一个项目。

我要感谢在西弗吉尼亚州和地区历史中心进行档案研究时遇到的几位人士。首先是Scott L. Bills,他是1960年代末至1970年代初西弗吉尼亚大学的历史专业学生和学生活动家,后来获得博士学位,成为德克萨斯州斯蒂芬·F·奥斯汀州立大学的摄政历史学教授。他关于肯特州立大学枪击事件的著作《肯特州立/五四事件:十年回响》在出版二十多年后,仍然是关于那个可怕日子的最佳历史著作之一。我对Bills保存了他在西弗吉尼亚大学期间的每一张传单、小册子和通信的先见之明感到惊讶,但我非常感激他这样做。当我发现他的收藏品时,我希望能和他交谈——但遗憾的是,我得知他在2001年去世,享年五十三岁。这真是一个打击。尽管如此,他作为学生活动家和历史学家的工作,是第3章的支柱。

我也感谢Patrick Ward Gainer,西弗吉尼亚大学英语系传奇的民俗学家,从1940年代到1970年代,他在该大学(以及格伦维尔州立学院)教了数十年的数千名学生。他为我们后来的西弗吉尼亚大学民俗学家留下了很大的鞋子要填。在西弗吉尼亚州和地区历史中心研究他的文件时,我发现了一份几乎完整的手稿,标题为”山地人”(见第2章),这是Gainer或他的一个学生在1970年代初写的。该手稿的序言清楚地表明,作者正在做我四十年后着手做的同样工作:试图梳理出山地人(hillbilly)和拓荒者(frontiersman)交织在一起的形象。显然,这对西弗吉尼亚大学民俗学家来说是一个长期存在的难题。我希望我对我尊敬的前辈做了公正的评价。

我的许多当代民俗学同事在这个项目的每个阶段都提供了宝贵的反馈和支持。当这一切看起来微不足道和晦涩难懂时,他们对我所做工作的坚定信念让我度过了一些艰难的时刻。Sheila Bock Alarid、Emily Hilliard、Debra Lattanzi Shutika和Martha Sims:你们是我的民间英雄,你们的指纹遍布这个文本。

最后,感谢Tom Bredehoft,他让写书看起来很容易。感谢你对我写书能力的坚定信心。

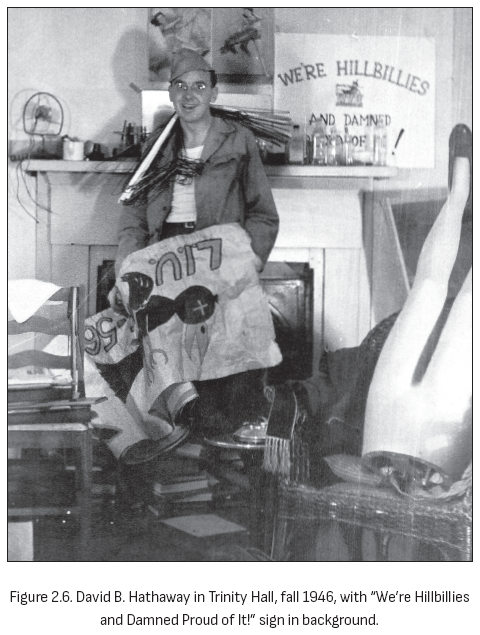

我开始这本书关于西弗吉尼亚山地人(Mountaineer)时,我承认我是一个俄亥俄人(Buckeye)。我不仅在俄亥俄州出生和长大,而且我也是俄亥俄州立大学的校友。但作为父母都毕业于西弗吉尼亚大学并在西弗吉尼亚州长大的女儿——我的父亲David Barr Hathaway在格兰茨维尔(卡尔霍恩县),我的母亲Joyce Toothman Hathaway在雅典(默瑟县)——我对山地人也不陌生,无论是作为西弗吉尼亚大学的吉祥物,还是更广泛地作为西弗吉尼亚人的绰号。在1930年代和1940年代长大时,我的父母听到民间谚语说,西弗吉尼亚州的三个R是”阅读、写作和33号公路”(在其他地方被确定为23号公路,或”通往哥伦布的道路”,如果那是离开该州更近的路径)。像许多其他人一样,他们是1950年代离开该州寻求更好工作机会的西弗吉尼亚人外迁的一部分。但像许多西弗吉尼亚侨民一样,我的父母从未失去对家乡的热爱,并自豪地展示他们的山地人身份:特别是我的父亲,在主要节日,包括6月20日西弗吉尼亚日,在美国和俄亥俄州国旗旁边悬挂西弗吉尼亚州旗,深感颠覆性的乐趣。相信我,在哥伦布郊区,西弗吉尼亚州旗引起了一些好奇的目光和问题,这让我父亲很高兴。

因此,具有讽刺意味的是,当我——他们四个孩子中唯一一个不是在摩根敦出生的——于2007年被西弗吉尼亚大学英语系聘用,并从我当时的科罗拉多州家搬回到一组更温和、更绿色的山脉时。虽然我在成长过程中,我的家人经常回到格兰茨维尔和雅典探亲,但我们从未访问过摩根敦。然而,在我住在这里的最初几个月,我有一种挥之不去的似曾相识的感觉,因为我不断遇到通过家庭故事熟悉的地方:Spruce街和Willey街拐角处的三一圣公会教堂所在地是我父亲的寄宿房屋三一堂(Trinity Hall)的前址;Stansbury Hall,当时英语系所在的地方,是以前的体育馆,他在那里看到Hot Rod Hundley用他的篮球技巧让观众惊叹。Woman’s Hall,我母亲在两人结婚前住的地方,俯瞰着校园,我父亲传给我一个我以前从未见过的物品:他从Woman’s Hall门厅”解放”的电话,那是在一次约会前妈妈让他在那里等得太久时。每天在我步行去校园的路上,我都会踩到或跨过大都会剧院前Don Knotts的星星。Knotts在我父亲的同一时期是学生,有时在我父亲在城里与舞蹈乐队表演时担任中场休息表演。这很不可思议,就像回到一个我从未去过的地方。我被困扰着,以所有最好的方式。

当我在2007年秋季学期开始在西弗吉尼亚大学(WVU)任教时,我开始理解并对山地人(Mountaineer)的重要意义感到好奇。我以为我从在俄亥俄州立大学的经历中了解大学吉祥物;作为一名研究生助教,我甚至教过一个担任布鲁图斯七叶树(Brutus Buckeye)吉祥物的学生。但这些都没有让我做好准备去理解西弗吉尼亚人与山地人之间联系的深度和复杂性。在第一学期期间,我清楚地认识到,山地人远不止是一个吉祥物:西弗吉尼亚人对山地人的认同,远远超出了体育迷的范畴。事实上,正如我采访过的多位曾担任WVU山地人的人所强调的那样,他们根本不认为山地人是一个吉祥物:吉祥物只是穿着服装、戴着卡通化超大泡沫头套的匿名人士。他们告诉我,山地人是整个州的象征和代表。他们中的许多人不用提示就提出了这一区别,并且以极大的自豪感谈论他们作为代表的服务。

当然,西弗吉尼亚大学的运动队并不是唯一自称为山地人的大学体育项目:这个绰号也被阿巴拉契亚州立大学(北卡罗来纳州)、伯里亚学院(肯塔基州)、圣玛丽山大学(马里兰州)、施赖纳大学(德克萨斯州)、西科罗拉多大学、东俄勒冈大学、东俄克拉荷马州立学院和南佛蒙特学院的运动员、学生和校友所共享。在所有这些队伍中,阿巴拉契亚州立大学的吉祥物约瑟夫(Yosef),在象征意义上最接近WVU的山地人。根据阿巴拉契亚州立大学网站的介绍,“‘Yosef’在山区方言中是’yourself’(你自己)的意思,其理念是如果你是阿巴拉契亚的校友、粉丝或朋友,心中充满黑色和金色,那么你就是Yosef。” WVU山地人和Yosef的历史非常相似:Yosef诞生于1940年代后期,被构思为阿巴拉契亚州立大学1948年年鉴中的一个乡巴佬(hillbilly)漫画形象。接下来的一年,即1949年,约翰·盖弗里奇(John Geffrich),“一位48岁的二战老兵”,成为非官方的阿巴拉契亚州立大学山地人吉祥物。与当时的WVU山地人一样,阿巴拉契亚州立大学的山地人被”男本科生描绘成一个蓄胡子的男人,穿着工装裤,叼着烟斗,戴着草帽”,并携带一支火枪。正如我们将在第二章中看到的,这种描绘与当时WVU山地人的图像非常相似,反映了一种令人惊讶的精致的阿巴拉契亚身份认同感。

但阿巴拉契亚州立大学的山地人和WVU山地人在1980年代分道扬镳,当时阿巴拉契亚州立大学”通过卡通式的头部和身体使Yosef的外观现代化”。WVU保持了由一名可识别的学生扮演山地人的传统,这被证明是一个关键的决定(或缺乏决定)。由真人担任山地人是一个实体提醒,表明这个形象象征着西弗吉尼亚人在历史上和现在的独立性和个性。然而,在1980年代后期,WVU发现这一传统也存在问题,当时娜塔莉·坦南特(Natalie Tennant)竞争并被任命为第一位担任山地人的女性。第四章表明,虽然WVU山地人可能代表着自由,但一些学生和粉丝认为只有男性才有资格担任这一角色。事实上,正是对丽贝卡·德斯特(Rebecca Durst)在2009年被选为第二位女性山地人的类似抵制,成为点燃这个图书项目的火花。当一些学生——包括大量女学生——抱怨女性不能成为山地人时,我开始看到山地人身份的复杂性,以及它如何在传统与变革之间保持持续的平衡。

因此,从许多方面来说,这本书是对成为山地人意味着什么的迷恋的结果,这是自2007年我来到摩根敦以来一直困扰我的问题。我发现的是,尽管山地人的形象随时间而变化,但关于山地人代表谁和代表什么的观念,自从这个术语在19世纪初首次作为弗吉尼亚西部居民的同义词出现以来,一直非常一致和持久。山地人是一系列无形价值观和理想的镜子:它代表对自己历史和传统的自豪。它体现了州座右铭Montani semper liberi(山地人永远自由)中反映的叛逆、独立精神。在不同的历史时期,它既是贫穷”白人垃圾”乡巴佬刻板印象的化身,也是对这种刻板印象的解药。它一直是一个避雷针,吸引和吸收关于种族、阶级和性别的更广泛文化关切。它一直是学生释放压抑的工具,也是大学行政部门用来约束学生不当行为的工具。个人使用山地人形象来展现他们认为作为西弗吉尼亚大学学生、州公民和阿巴拉契亚地区居民意味着什么。这些展现方式差异巨大,有时甚至直接相互冲突,并且已经适应了不断变化的历史和文化背景。然而,尽管具有灵活性,山地人身份仍保持着一个非常稳定的核心,使其能够在两百多年来继续反映西弗吉尼亚人身份的关键部分。山地人身份中有什么独特且长久吸引人的特质?

为了理解当今的Mountaineer(山地人),我们需要了解这个形象的来源。正如第1章中将详细讨论的那样,Mountaineer源于两个由来已久的美国标志性形象:hillbilly(乡巴佬)和frontiersman(拓荒者)。这两个形象都有着悠久的文化历史,远早于西弗吉尼亚州的建立——在某些情况下甚至早于美国的建立。我认为,分别发展的拓荒者和乡巴佬的人设在Mountaineer这个形象中融合了。虽然这两个形象有一些共同特质——强烈的独立性、直言不讳——但它们在很多重要方面也有所不同。拓荒者代表着荒野中的天生绅士,虽然不通世故或没有受过正规教育,但仍然聪明、善于表达且坦率。拓荒者所见即所得;他是典型的朴实无华之人,带有大量的粗犷个人主义和勇气。另一方面,乡巴佬则是一个几乎未开化的惹事者,先行动后思考。他的乐趣来自肉体:狂欢作乐、饮酒、斗殴。即使他意识到现状的存在,乡巴佬也不理解为什么这很重要,甚至可能主动违抗它。然而,他敏锐地意识到,外人常常将他视为傻瓜,事实上他有时会故意扮演傻瓜,以欺骗外人并让他们知道自己的位置。

这两个截然不同的形象似乎不可能共存于Mountaineer这个单一形象中,但它们确实做到了。通过结合看似对立的拓荒者和乡巴佬形象,Mountaineer成为了一种完全不同于单独的乡巴佬或拓荒者的标志性形象:他成为了一个trickster(骗子/诡计者)。Lewis Hyde将trickster定义为”边界跨越者”,存在于”对与错、神圣与世俗、洁净与肮脏、男性与女性、年轻与年老、生与死”之间的边界。3 Trickster在无视传统的意义上是无道德的:他随心所欲地做事和说话,如果需要欺骗和诡计来实现目标,他会毫不羞愧地进行欺骗和诡计。正是这种无耻的特质使trickster如此吸引人;但正如Hyde(和其他人)所论证的那样,trickster不是反社会者或混乱的代理人。相反,通过其”与其他力量、人民、制度和传统的关系”,trickster的功能是”揭示和破坏文化所基于的那些东西”。4 简而言之,每个文化群体都需要一个trickster形象来守卫群体价值观的边界,既监督又挑战群体行为的界限。

Trickster形象几乎存在于每种文化中,5 关于他们的故事是几乎每个文化群体叙事民间传说的一部分:熟悉的例子有Brer Rabbit(兔子大哥)、Coyote(郊狼)、Anansi(蜘蛛)以及——在阿巴拉契亚传统中——Jack故事中的Jack。在这些故事中,trickster通过欺骗、聪明才智和机智胜过他人——尤其是那些试图伤害他们的人。我们将看到Mountaineer在19世纪关于荒野居民智胜花花公子的故事中如何扮演同样的角色。但trickster也可以是文化英雄,一个体现特定群体理想的形象——当然Mountaineer就是一位文化英雄。Mountaineer代表了西弗吉尼亚神话的核心:他是最早冒险进入该地区并定居的先驱;他是有原则的(尽管贫穷)公民,其对奴隶制的抵抗导致了西弗吉尼亚州的建立;他是坚忍、自给自足且天生好客的绅士,按照自己的标准评判人和事,并据此行事,即使他的行为不合常规。在所有这些品质中,我们也可以看到Mountaineer的美德如何跨越文明与秩序之间的边界:他不怕离开文明,直面自然世界的模糊性和危险,他愿意为自己的信仰而战,即使这意味着拒绝现状。Mountaineer值得称赞的品质——独立性和坦率——与他潜在的破坏性品质——愿意拒绝和抵抗社会规范——之间有着微妙的平衡。

一个既是文化英雄又是trickster的单一形象的想法似乎是一个不太可能且矛盾的组合。事实上,19世纪末和20世纪初的民俗学家和人类学家就这种由单一角色同时体现两种角色的倾向进行了长期辩论,而人们原本期望这些角色由故事中独立且对立的角色来承担。6 Trickster通常是一个喜剧形象,如傻瓜或小丑,而文化英雄则更多是悲剧形象。然而,正如人类学家Franz Boas所指出的,存在”一种普遍倾向,即将最恶劣的粗俗滑稽或道德失范归于理想的文化英雄”。7 Mountaineer的情况正是如此:根据不同的语境,他既可以是坚定的拓荒者,也可以是粗俗的乡巴佬。值得注意的是,这两种角色都内置于WVU Mountaineer的职责中,要求他或她既要成为大学举止良好、善于表达的公关代表,又要成为有效的煽动者,能够通过比赛日的滑稽表演激发球迷的热情。

民俗学家芭芭拉·巴布科克-亚伯拉罕斯通过回顾捣蛋鬼(trickster)“体现了我们存在的基本矛盾:个人与社会之间的矛盾,自由与约束之间的矛盾”,解决了将文化英雄和捣蛋鬼结合在一个形象中的问题。8 海德也观察到,捣蛋鬼生活在文明的、被认可的行为与不当行为之间的边界上,有时通过参与测试边界限度的活动来模糊、挑战和移动这个边界。捣蛋鬼的测试功能是必不可少的,不仅仅因为这是捣蛋鬼的本性:这种边界测试对于那些其惯例受到捣蛋鬼挑战的群体和机构本身也至关重要。这些群体和机构明白”它们的活力取决于这些边界被定期打破”。9 捣蛋鬼的挑战使群体或机构那些未明说的、看不见的价值观变得可见。这种可见性反过来让群体或机构有机会重新审视其核心价值观,并在必要时重申和修改这些价值观。就像肌肉的小撕裂和损伤能让它变得更强壮一样,捣蛋鬼对群体价值观的挑战也能让这些价值观得到转化和加强。

文化群体和机构需要偶尔打破其边界,这对理解山地人(Mountaineer)的角色,特别是西弗吉尼亚大学山地人的角色至关重要。如上所述,西弗吉尼亚大学官方山地人已经体现了矛盾的双重角色:既是机构的正直代表,又是学生、球迷和校友的煽动性啦啦队长。西弗吉尼亚大学山地人身份和功能这两个方面之间的平衡点在哪里?扮演西弗吉尼亚大学山地人的个人可以在任何一个方向上将这个边界推进多远,才会打破两者之间的平衡?

在西弗吉尼亚大学经常受到测试的边界正是巴布科克-亚伯拉罕斯所阐述的边界:那些位于”个人与社会之间、自由与约束之间”的边界。正如我们将看到的,山地人通过其双重根源诚实地获得了这些矛盾:一方面是早期的擅占者(squatter)和乡巴佬(hillbilly)形象,另一方面是森林居民(backwoodsman)和边疆人(frontiersman)形象。虽然乡巴佬和边疆人都是自由的象征,但乡巴佬代表的是一种比边疆人更具破坏性、更不受约束的自由。正如巴布科克-亚伯拉罕斯和海德所暗示的,山地人的这些乡巴佬和边疆人特征并不会相互抵消;相反,它们相互补充。它们赋予山地人比单独任何一个形象都更广泛的特征,也为个人表演山地人身份提供了更大的自由度。根据不同的情境,认同自己是山地人的人可以选择强化或推动两者之间的边界:在与州外人士讨论西弗吉尼亚时,他们可能会展现身份中边疆人的一面,强调西弗吉尼亚人的勇气、坚韧和谦逊。然而,在西弗吉尼亚大学橄榄球队大胜(或大败)之后,他们可能会喝醉并点燃一张沙发。无论大学是否喜欢,这两种行为都与山地人身份的双重性质相一致。

在本文中,当我使用术语”表演”(performance)时,我不仅指西弗吉尼亚大学官方山地人吉祥物的正式表演,还指认同自己是山地人的人所从事的非正式表演,比如上述的两种表演:与外人的严肃对话和焚烧沙发。山地人如何理解成为山地人意味着什么,他们如何向自己和外人展示这意味着什么?换句话说,他们如何表演山地人身份?这种表演随着时间的推移发生了怎样的变化?

简而言之,这就是本书的工作。

让我在研究中着迷的是发现,随着时间的推移,在山地人光谱的边疆人和乡巴佬两端之间,出现了一种规律的、几乎可以预测的摆动。在山地人存在的大部分时间里——首先,作为弗吉尼亚西部人民的总称,然后作为西弗吉尼亚新州公民的名称,再然后作为西弗吉尼亚大学学生、球迷和校友的特定术语——边疆人和乡巴佬一直和平共处。但很有规律地,这两种身份会在上述文化边界上发生冲突。具体来说,西弗吉尼亚大学在不同时期曾试图扼杀那个推动边界的捣蛋鬼——乡巴佬——并提升更受约束和文明的边疆人。

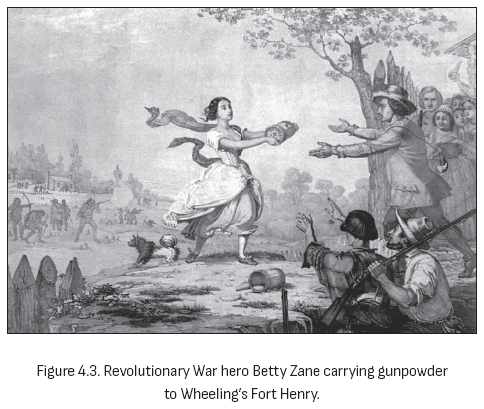

[第一章] 探讨了山地人的根源,回顾了从殖民时期到二十世纪初的早期形象。要真正理解关于山地人身份的争论——特别是野性未驯的野人一面与坚毅的拓荒者一面之间的冲突——我们必须理解这一身份的两个方面的根源有多么久远:它们不仅可以追溯到独立战争之前,甚至可以追溯到英格兰本身。随着美国向西扩张,擅自占地者(squatter)和边远地区居民(backwoodsman)的形象进入了美国大众的想象,并成为强大的政治工具,既可以被用来造福也可以被用来损害生活在阿巴拉契亚地区的人们。南北战争之后,解放、重建以及欧洲移民涌入美国,乡村白人在不同时期被外来者视为蔑视、施舍和浪漫种族主义的对象。

第二章 探讨了二十世纪初山地人的概念如何受到流行文化中乡巴佬(hillbilly)形象的影响,到1930和1940年代,这一形象在电影、音乐、漫画和其他媒体中无处不在。乡巴佬恰好在西弗吉尼亚大学决定将山地人作为其官方吉祥物的时刻流行起来,永久地将这两个形象联系在一起,尽管后来大学管理者试图切断这种联系。这种联系将通过对二战后立即就读西弗吉尼亚大学的男性的研究和实地调查来追溯,那是一个大学学生群体急剧增长的时期,不仅在数量上,而且在文化多样性上都有所增长,来自族裔和工人阶级背景的退伍军人依靠《退伍军人权利法案》(GI Bill)成为第一代大学生。这也是山地人作为乡巴佬形象的描绘达到顶峰的时代,山地人日(后来的山地人周)在这个时期诞生,同样在1950年代,乡巴佬形象被大学管理层正式禁止。

第三章 聚焦于1960年代到1970年代初的山地人,这是一个社会和政治动荡的时期,对西弗吉尼亚和西弗吉尼亚大学的影响与对其他地方和大学校园的影响一样深刻。然而,这也是林登·约翰逊宣布向贫困宣战(War on Poverty)的十年,该运动重点关注阿巴拉契亚地区,而其理由往往是延续了几个世纪以来塑造人们如何看待阿巴拉契亚的浪漫与厌恶的老套组合。在一个年轻人被征召为国家扛枪参加不得人心的战争、国内学生反抗制度权威的时代,山地人再次成为探讨反叛、异议、爱国主义和阿巴拉契亚身份等观念的焦点。

在第四章中,我转向仅有的两位曾担任西弗吉尼亚大学山地人的女性——娜塔莉·坦南特(Natalie Tennant)和丽贝卡·德斯特(Rebecca Durst)的经历。尽管两人担任山地人的时间相隔近二十年,但两位女性在担任山地人期间都面临着激烈的批评和性别歧视。前几章关注的是山地人身份如何始终与种族和社会阶层观念相联系,而第四章则探讨坦南特和德斯特如何揭示了山地人与男性气质之间的联系。

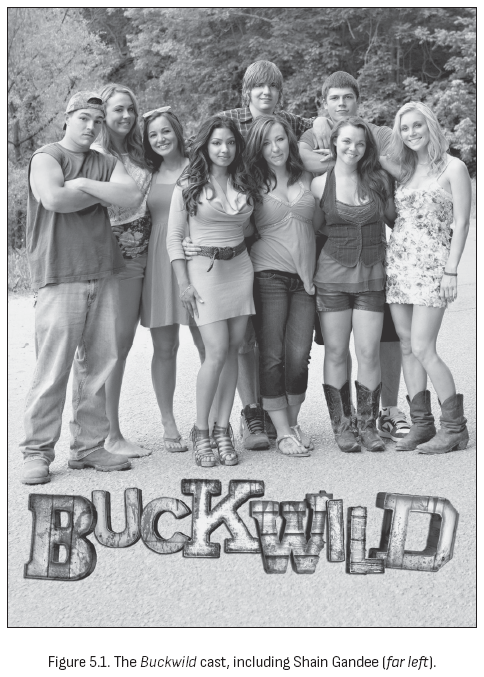

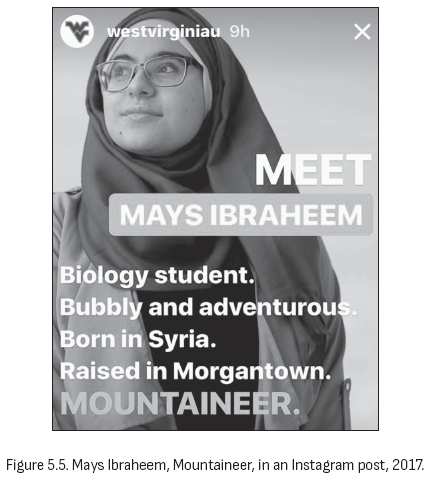

最后一章着眼于围绕山地人身份的最新争议,延续丽贝卡·德斯特作为第二位女性山地人所引发的争议。从MTV短命的系列节目《Buckwild》到J·D·万斯(J. D. Vance)出人意料的畅销书《乡巴佬的挽歌》(Hillbilly Elegy),再到2018年西弗吉尼亚教师罢工,阿巴拉契亚文化近年来一直处于全国聚光灯下。而西弗吉尼亚大学山地人本身也经历了巨大的转变,随着大学”Go First”宣传活动的推出,这似乎旨在将山地人价值观与特定的山地人形象分离。然而,关于成为山地人意味着什么的冲突仍在持续,学生们继续拥抱山地人的野性一面,而管理者则继续压制它。在这个术语首次用于描述西弗吉尼亚西部居民两百多年后,是什么让山地人保持如此相关和充满争议?而且在一个日益全球化的世界中——特别是在一个日益多元化的校园里——山地人的未来是什么?

并非所有读者都会同意我在接下来章节中关注的山地人身份的各个方面,我怀疑有些人会失望,因为这不是一本记录每一位担任过西弗吉尼亚大学山地人的人的服务的书。那当然是一本值得撰写的书。然而,这本书是广义上山地人形象的文化史,而不仅仅是官方西弗吉尼亚大学山地人的历史。可以肯定的是,这两个形象及其历史是相关的:官方西弗吉尼亚大学山地人当然是基于这样一个更广泛的理念,即山地人代表所有西弗吉尼亚人,代表他们的历史、传统和价值观。但山地人的这两个化身并不总是完美契合。事实上,本书经常聚焦于这样的时刻:大学关于山地人应该是谁以及应该是什么的官方理念与关于山地人身份的更广泛理念发生冲突。

毕竟,Mountaineer(山地人)这个词汇在大学采用它之前已经存在了一个多世纪,因此它的历史比WVU Mountaineer(西弗吉尼亚大学山地人)的历史更为悠久、更加复杂、涵盖范围也更广。(这就是为什么我会尽可能使用WVU Mountaineer这个术语来特指大学的吉祥物,而使用Mountaineer来指代更宏大、更古老的山地人概念。)有些人甚至可能会认为,大学在塑造和定义Mountaineer这一概念时行使了过多的控制权:毕竟,这个名字属于所有西弗吉尼亚人,而不仅仅是那些与大学有关联的人。当WVU在二十世纪初采用这个绰号时,它并没有意识到自己也同意接受Mountaineer在流传了一百多年后所携带的历史包袱。从某些方面来说,WVU Mountaineer的历史记录了大学逐渐意识到其吉祥物选择是多么复杂和有争议,更不用说它持续试图规范和控制Mountaineer这一概念的努力。

作为一名民俗学者,我对关于Mountaineer的传统民间观念与大学”官方”观念之间的互动十分着迷。剧透警告:在这类较量中,民间版本几乎总是获胜。我确实是以民俗学者而非训练有素的历史学家的身份来处理这个项目的。因此,虽然我希望把历史事实弄清楚,并尽可能提供深入详细的文化背景,但最终对我来说重要的是故事:那些慷慨地与我分享他们在WVU经历的学生和校友的故事,以及这些故事帮助我理解的更宏大的叙事。

我之前在民俗学田野调查方面的经验可能为我从事口述历史和档案研究工作做好了准备,但它并没有让我为史学编纂的挑战(和深切的乐趣)做好准备。即便只是浅尝辄止,我也对历史学家们产生了巨大的敬意。你怎么知道什么时候该停下来?总有另一个档案来源需要查阅,总有另一本书需要阅读。为此,我非常感谢那些历史学家,他们的工作帮助我将研究置于西弗吉尼亚和阿巴拉契亚历史的更大背景中:约翰·亚历山大·威廉姆斯的《西弗吉尼亚:一部历史》提供了至关重要的事实和细节,我特别感激威廉姆斯坚持积极抵制讲述该州历史的常规方式。除了个人访谈和档案研究之外,许多书籍对于帮助塑造我对这个项目的思考特别有用。南希·艾森伯格具有范式转换意义的《白人垃圾:美国阶级的四百年未述历史》和史蒂文·斯托尔的《Ramp Hollow:阿巴拉契亚的苦难》产生了巨大影响,特别是在理解Mountaineer身份如何被更宏大、更古老的经济和社会系统塑造方面。安东尼·哈金斯的《Hillbilly:一部文化史》——一项既宏大又极其精确的关于hillbilly(乡巴佬)在流行文化中的化身和意义的研究——帮助我构建了与Mountaineer密切相关的hillbilly(乡巴佬)图像的悠久历史。这些只是支撑我工作的部分长篇资料来源,我特别提到它们是为了那些有兴趣更深入详细地探索西弗吉尼亚和阿巴拉契亚更广泛历史的读者。

作为大学体育吉祥物,Mountaineer是为数不多由单一、可识别的个人扮演的吉祥物之一。大多数吉祥物都是我所说的”泡沫头”类型;扮演吉祥物的个人身份被超大的服装所掩盖,尤其是那些超越基本面具的精心设计的头饰。这些典型的吉祥物服装夸大了吉祥物的尺寸,使原本就不像人的形象因其巨大的身体比例而显得更不像人。但吉祥物的个性也以其他方式被掩盖。在我的研究过程中,我有幸采访了木偶大师和木偶制作者英格丽德·克雷波,她为华盛顿国民队总统吉祥物以及许多其他大学和职业运动队设计并制作了吉祥物服装。正是克雷波告诉我关于”吉祥物守则”的事,这是体育吉祥物之间的一套非正式规则,用于创造和保护吉祥物的魔法般的异质性。这些规则中最重要的一条是,占据吉祥物服装的表演者的身份必须保密。团队很少透露占据吉祥物服装的人(或多人)的姓名。守则的另一部分是,如果吉祥物确实由多人扮演,即使他们出现在不同的场所,两个人也不能同时扮演吉祥物。然而,最关键的是,吉祥物不允许说话。他们学会通过手势和动作与粉丝交流,但他们不能说话。

显然,WVU山地人打破了所有常规的吉祥物规则:在任何时候只有一位WVU山地人(以及一位候补);这个人的身份不仅为人所知,而且对于他们的选拔和服务都至关重要;并且这个吉祥物绝对会说话。事实上,多年来,WVU山地人的职责已经变得更多地(即使不是主要地)是作为大学的公关发言人,而不仅仅是在体育赛事上欢呼。早期的山地人只需要出现在体育赛事上欢呼,而近年来的山地人平均每年要参加250次非体育相关的公开露面活动,包括参加校友活动和筹款活动、在学校发表演讲以及探访医院里的儿童。当我向克雷波解释这一切时,她也认为不会把WVU山地人称为吉祥物——这也是许多前任山地人已经告诉过我的。克雷波只是帮助我理解了原因。所以,套用电影《伴我同行》的话,如果不是吉祥物,那么山地人到底是什么?

虽然山地人的面容是可见的,但他或她确实会穿一套服装——尽管至少有一位前任山地人说他不认为这是服装,因为那会让人联想到伪装、表演和虚假的概念。因此,在本书中,我将把WVU山地人的典型装束称为山地人的”配套装备”,借用英国俚语中kit的含义,即”用于特定目的或活动的一套物品,如工具或衣物”。值得注意的是,kit也被南北战争重演者用来描述他们的服装和配饰——这是一个特别贴切的联系,考虑到西弗吉尼亚州诞生于南北战争。Kit这个词也承认了山地人不只是穿上鹿皮衣就出门。浣熊皮帽、鹿皮鞋(moccasins)、火枪以及所有的配件也是必要的装备部分。可以说,近年来,胡须也成为了非正式装备的一部分。胡须在很多方面都存在争议:正如我们将在第四章中看到的,两位担任山地人的女性都因为没有或无法留胡须而遭受了无休止的批评和嘲笑(事实上,许多人引用这一点作为不应允许女性担任山地人的主要理由)。由于这些事件,大学一直强调胡须不是山地人装备的必需部分(尽管WVU的一个网页确实说”男性山地人通常在任期内蓄须”)。然而,在官方吉祥物存在的前三十年里,很少有山地人留胡须;直到男性面部毛发变得更被广泛接受后,胡须才成为WVU山地人习惯装备的一部分。

总体而言,山地人的装备与西弗吉尼亚州牧师兼作家约瑟夫·多德里奇描述的服装非常相似,他笔下的边疆猎人穿着”狩猎衫、弹药袋,右侧挂着火药角,双脚和双腿当然穿着绑腿和鹿皮鞋”。这段描述虽然写于1823年,但却相当准确地概括了今天WVU山地人的整体外观。几位前任山地人告诉我,穿上这套装备是一种转变性的体验:它将他们从个人转变为山地人的象征。这让我觉得很了不起,因为如上所述,WVU山地人与其他吉祥物的区别在于,穿着装备的人是一个可识别的个体。然而,他们也不是个体:在穿上装备时,他们超越了个人身份,承担了一种集体身份,这种身份不仅将他们与以前的WVU山地人联系在一起,还与州历史以及一整套无形的价值观和信念联系在一起。这似乎是一个悖论:WVU山地人怎么能既是一个可识别的个体,又是州身份的象征性体现?然而,仔细看来,根本没有悖论:鉴于山地人身份的核心是个人主义,拥有一个既是独特个体又通过这种个人主义本身成为关于自主和自由的更大理想的化身的吉祥物,是完全合理的。

然而,正如我们将在第二章中看到的,并非一直都是只有一个人可以扮演WVU山地人。事实上,指定官方山地人似乎是对20世纪30年代之前许多大学男生在体育赛事上非正式扮演山地人这一现象的回应,他们穿着”工装裤、法兰绒衬衫、浣熊皮帽、羊皮或熊皮背心”并携带步枪出现在比赛中。那套装束——带有工装裤和法兰绒衬衫——显然更能让人联想到乡下人(hillbilly)形象,而不是边疆人(frontiersman)。

即使在1937年大学正式选定单一山地人之后,仍有其他男性继续在比赛和其他场合扮演山地人,根据个人所拥有的装备,穿着从乡巴佬到拓荒者风格范围内的各种服装。拓荒者或乡巴佬的造型都很容易复制,在山地人存在的早期年代,当时还没有授权的标志性装备可用,学生们穿上自己对山地人服装的理解是一种展示他们粉丝身份的方式。我认为许多在吉祥物存在早期扮演山地人的学生这样做,是因为它为他们创造了与几位前西弗吉尼亚大学山地人向我描述的相同的转变感:穿上这套服装将他们与更深层、更集体的身份感联系起来,这种身份不仅包括同学和粉丝,还包括所有过去和现在的西弗吉尼亚人。从某些方面来说,这是一种非凡的魔力,也是一直吸引和打动我的山地人形象的一部分。

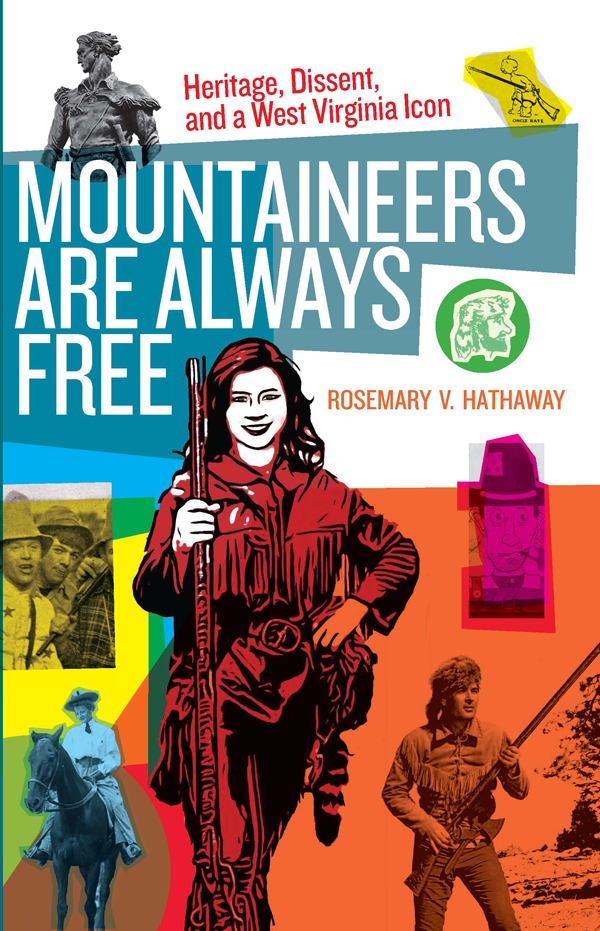

MONTANI SEMPER LIBERI: 山地人永远自由。西弗吉尼亚州的座右铭巧妙地概括了山地人身份核心的反精英、反建制态度。150多年后,这句始于该州宣布脱离弗吉尼亚独立的短语,继续反映出当代居民仍然认同的反传统精神;肯定没有多少其他州的座右铭能与居民的当代身份保持如此相关。在2016年6月的一份通讯中,参议员乔·曼钦巧妙地概括了这个理念,他写道”西弗吉尼亚人总是抛弃现状,为正确的事情而战”。

山地人身份早在该州成立之前就已存在。早在南北战争之前,弗吉尼亚西部的居民就认为自己在文化和经济上与东部同胞不同。大多数山区居民是独立的、地理上分散的小农场主,他们并不拥有自己耕种的土地,而该州东部则由富有的蓄奴地主主导。当弗吉尼亚州在1776年起草宪法时,它仅授予”拥有至少25英亩改良土地或50英亩未改良土地的白人男性”投票权。这一要求明显偏向该州已经开垦的东部地区的居民。西弗吉尼亚人还因弗吉尼亚州”无论人口多少,每个县只有两名代表”的法律而被剥夺了选举权。西部居民对这些限制感到愤怒,1803年,来自西弗吉尼亚哈里森县的州代表约翰·G·杰克逊给《里士满审查报》写了一封信,谴责这些做法。值得注意的是,他没有署上自己的名字,而是署名为”一个山地人”。

西弗吉尼亚历史学家约翰·亚历山大·威廉姆斯淡化了这种弗吉尼亚东西部分裂,他认为”到1861年西弗吉尼亚是一个与东弗吉尼亚如此根本不同以至于州的分裂不可避免”的信念更像是”一个由来已久的西弗吉尼亚传统”而非历史事实。他说,这种分裂既非不可避免也非独特:

弗吉尼亚的冲突并不比东西田纳西州或伊利诺伊州北部和南部或北加州和南加州之间的冲突更严重。弗吉尼亚与这些州的区别在于,南北战争在该州划了一条军事分界线。这条线保持相对稳定超过两年,将该州最不满的地区——西北角——与老自治领的其他地区隔离开来。如果这种情况发生在其他地方,其他州可能会分裂,但它只发生在弗吉尼亚,也只有弗吉尼亚分裂了。

可以肯定的是,“穿过该州的线”不是按照文化界线选择的,而是出于交通、基础设施和军事战略的目的。然而,威廉姆斯关于这条线”隔离了该州最不满的地区”的随意评论掩盖了一个关键的文化信息。“该州最不满的地区”表明,事实上在弗吉尼亚西部存在广泛的情感和意见共识,这与其东部人口的情绪明显不同。当然,西弗吉尼亚有许多人不想脱离弗吉尼亚,并在战争中支持南方联盟事业。在《西弗吉尼亚:一部历史》中,威廉姆斯竭力暗示,在发展其州地位意识时,西弗吉尼亚在文化和政治上看起来像弗吉尼亚并渴望成为弗吉尼亚,而不是相反。

虽然威廉姆斯正确地引导我们远离传统、回归历史事实,但传统、神话和传说在现实世界中具有强大力量,这也是本章将要探讨的重要内容。民俗学家有时会互换使用”地方传说”和”地方历史”这两个术语,以展示社区历史(无论是口头还是书面的)如何聚焦于极少数重要事件——这些事件不仅象征着社区的过去,也代表着其当下的特征。这些故事通常有事实依据,但随着时间推移,叙事的某些方面会被强调、夸大甚至修饰,故事逐渐变得不再是关于实际发生的事情,而更多关于讲述者希望听众理解的更深层意义。这些故事几乎总是更多地反映当代人对其过去的期望,而非过去本身。这些叙事中强调的价值观通常是社区希望重新获得和强化的,而非那些被视为不再相关的价值观。

很少有历史神话和传说能像山地人(Mountaineer)那样具有持久的影响力。自1803年首次在印刷品中出现,作为弗吉尼亚西部居民的同义词以来,山地人的概念一直是西弗吉尼亚人身份认同的核心部分,唤起了反叛、独立和异议的观念——尽管这些观念的表现形式随时间而变化。

山地人是两个不同但密不可分的形象的独特混合体:边疆人或称为丛林人(backwoodsman)——在其早期化身中的称呼——以及乡巴佬(hillbilly)或称为擅占者(squatter)的形象。在19世纪,这两个形象在阿巴拉契亚地区,尤其是在弗吉尼亚西部,以独特的方式融合在一起,那里的居民甚至在西弗吉尼亚成为一个州之前就自称为山地人。本章将探讨这些形象如何融合,并考察上述所有术语如何成为19世纪美国种族和阶级的标记。山地人总是自由的,而且——随着这个术语和身份在19世纪的发展过程中——他们也总是被假定为白人,并且几乎总是贫穷的。事实上,在内战期间,尤其是战后,山地人这个术语获得了额外的含义层次,它被用来区分”盎格鲁-撒克逊”白人与”白色垃圾”(white trash),后者是指那些被认为已被奴隶制经济不可挽回地腐蚀的南方白人。

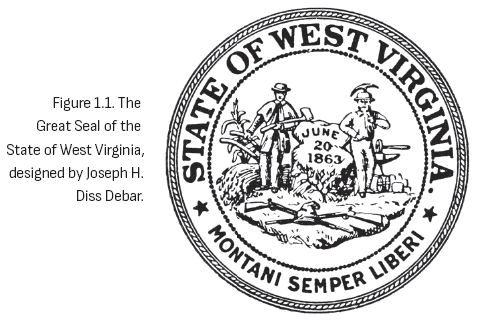

山地人形象起源于殖民时期美国的乡村土包子形象,而这一形象本身基于英国戏剧中约克郡人”霍奇”(Hodge)这一固定角色。最早的美国例子可以在弗吉尼亚种植园主威廉·伯德关于1728年考察弗吉尼亚和北卡罗来纳争议边界的记述中找到,他描述了懒惰的男人”躺着打鼾……点燃烟斗……虚度光阴”,而他们的女人则承担所有工作——这一形象在大约两百年后由比利·德贝克在连环漫画角色斯纳菲·史密斯(Snuffy Smith)中具体化了。伯德将该地区描绘为新世界的”懒人国”(Lubberland),这是英国民间传说中的一个虚构领域,在那里”懒惰具有传染性”,甚至连狗都懒得在叫唤时把头靠在墙上。

伯德笔下的新世界”懒汉”后来演变为18世纪和19世纪早期的”擅占者”(squatters)和”穷白人”(crackers),然后在19世纪和20世纪变成了”白色垃圾”和”乡巴佬”(hillbillies)。山地人的根源可以在所有这些形象中找到,但山地人的家族谱系在丛林人和边疆人形象中有第二个同样重要的分支。理解这两个山地人身份来源之间复杂而密不可分的联系,对于理解西弗吉尼亚州,特别是西弗吉尼亚大学如何以及为何采用山地人作为其称号,以及为什么山地人形象多年来一直受到争议和管制至关重要。正如引言中所述,山地人既是恶作剧者(trickster)又是文化英雄,虽然这两个角色在大多数时候协同作用,但偶尔也会相互冲突。

18世纪和19世纪初美国边疆的西进扩张意味着,伯德在弗吉尼亚州和北卡罗来纳州边界”发现”的乡巴佬(lubbers)领地很快就延伸到了该地区之外。最终,它扩展到包括从西弗吉尼亚州到阿肯色州之间的所有山区,包括佐治亚州和阿拉巴马州——尽管南希·艾森伯格追溯这个偏远地区的人物”北至缅因州,南至佛罗里达州,横跨西北和东南领地。“[9] 在这个时代,山地人身份的两个分支才刚刚开始作为独立身份出现;像cracker和squatter(擅自占地者)这样的贬义词与backwoodsman(偏远地区居民)这个词或多或少可以互换使用,尽管作家们显然试图在贫穷的农村白人之间建立某种社会区分或等级制度。Squatter和cracker是专门用来指那些占据他们没有所有权土地的定居者的术语,这些土地通常他们不耕种或务农,而是用于木材、狩猎和捕鱼。[10] 擅自占地者基本上是流动的,从一个地方搬到另一个地方,而不是占据和定居在某块特定的土地上。

但此时另一个美国人物形象开始出现:高尚的偏远地区居民或边疆人,以詹姆斯·费尼莫尔·库珀的《皮袜子故事集》中的纳蒂·邦波为代表。尽管偏远地区居民也是流动的猎人和探险家,但他的常识、机智和慷慨使他有别于普通的擅自占地者。偏远地区居民具有”平民魅力:虽然衣着和举止粗俗破旧,但革命后的偏远地区居民有时被描述为热情好客和慷慨大方,会邀请疲惫的旅行者进入他简陋的小屋。“[11]

然而,偏远地区居民并非普遍被这样看待:正如艾森伯格所描述的,“美国荒野的’亚当’有着分裂的人格:他一半是热情的乡下人,一半是携带匕首的强盗。在最有利的情况下,作为偏远地区居民,他是一个朴实的哲学家,一个独立的精神,一个强大而勇敢的人,不追求名利。但翻过来看,他就变成了白人野蛮人,一个无情的斗殴者和挖眼者。”[12] 偏远地区居民与”野蛮人”之间这种暗示的联系是山地人身份拼图的另一个重要部分。正如第二章将更详细讨论的那样,西弗吉尼亚大学山地人穿着鹿皮和鹿皮靴(moccasins)并非巧合。尽管其他因素似乎影响了大学推广那个版本山地人的决定,但山地人服装的某些方面将他与美洲原住民文化紧密联系在一起——尽管是对这些文化不准确且高度浪漫化的想法。凭借他的鹿皮靴和衣服,山地人将自己与阿巴拉契亚的白人和原住民历史联系起来,暗示偏远地区居民和美洲印第安人对土地——它能提供什么以及应该如何尊重它——有着共同的价值观,以及实践这些价值观的共同技能。

当然,这并不反映该地区的实际历史,这主要涉及白人定居者夺取原住民土地,并驱逐——通常是暴力驱逐——在这些土地上生活或狩猎了数千年的群体。许多偏远地区居民,如西蒙·肯顿,特别因为是美洲印第安人的凶猛猎手而出名。但是,就像美国东部和中西部大部分地区的情况一样,一旦原住民消失了,高尚化和浪漫化他们就变得可以接受,甚至是必要的。从这个层面上说,山地人的服装是对该州原住民过去的某种致敬。

这里还有一个额外的讽刺。早期观察者经常将偏远地区居民和擅自占地者置于社会等级中美洲原住民之下,认为”至少美洲印第安人属于森林。“[13] 后来,在19世纪中叶,南方实业家威廉·格雷格会把他们提升一个等级,指出贫穷的农村白人生活”在一个仅比森林印第安人先进一步的状态。“[14] 基于种族将人按社会等级排序的做法在过去和现在一直存在,而且不限于美洲原住民;更常见的是,贫穷的农村白人与非洲裔美国人(包括被奴役的和自由的)进行比较,我们稍后会看到。然而,虽然白人身份过去和现在经常通过与种族和文化他者的对比来衡量,但值得注意的是,无论是过去还是现在,白人身份都可以融入一定程度的”印第安性”。声称某种程度的美洲原住民身份不会削弱一个人对白人身份的主张,反而可以通过赋予其历史根基和真实性的光泽来增强它。见证一些白人家庭声称其家谱中有切罗基公主的长期存在,这是一种错误但顽固的做法,可以追溯到1840年代。[15] 只要美洲印第安人被保持在过去,他们(想象中的)遗产就可以自豪地展示。

但在共和国早期,正是通过与擅自占地者或贫苦白人进行对比,富裕的白人来衡量自己的社会地位。1817年,托马斯·杰斐逊的孙女科妮莉亚写了一封信给她的姐妹,描述了她和祖父对杰斐逊位于弗吉尼亚州天然桥的地产进行访问的经历。在那里,科妮莉亚与一家擅自占地者面对面相遇,她将他们描述为”住在山脊之外的半开化种族”。孩子们几乎没穿衣服,一个男人赤裸上身,她注意到他们所有人加起来只有”两三双鞋”。她对他们粗俗的言语感到震惊,更让她震惊的是这家人似乎对自己的生活方式毫无羞耻感。考虑到她感受到的恐惧,科妮莉亚能够向姐妹写这些令人震惊的事情是令人惊讶的,但她确实写了。她唯一遗漏的部分是,“半开化”的家庭可能对她同样感到困惑。

在科妮莉亚·杰斐逊的观察中,我们看到了至今仍存在的典型hillbilly(乡巴佬)刻板印象的痕迹:不合身的衣服、光脚、奇特的方言,以及对社会习俗的无知。但科妮莉亚并没有创造这些特征;事实上,她对贫穷边疆白人的描述很可能来自她之前多次遇到的既有观念。伊森伯格简洁地总结了这些观念:“擅自占地者在美国的普遍存在使他们成为一个强大的政治比喻。他们开始与五个特征联系在一起:(1)简陋的住所;(2)夸张的词汇;(3)对文明和城里人的不信任;(4)对自由的本能热爱(即:放荡);(5)退化的繁殖模式。然而,即使具有这些不吸引人的特征,擅自占地者也获得了一些有利的品质:质朴的backwoodsman(森林居民)欢迎陌生人进入他的小屋,离谱的讲故事者整夜娱乐他们。”

在这个列表中,我们看到了从擅自占地者被重新称为white trash(白人垃圾)和hillbillies(乡巴佬)所持续存在的刻板印象的全部范围。这些刻板印象包括肮脏的家园、近亲繁殖、对外来者的敌意以及对恶习的放纵,以及更积极的特质,如好客和热爱讲故事。

虽然这种特征组合可能看起来矛盾,但实际上,它是十九世纪早期美国日益增长的文化比喻的核心:没有受过教育、不世故的乡下人,但仍然有头脑和力量来巧妙地对付试图利用他的更”有教养”的人。塞西尔·埃比很好地总结了这个形象:“那个持久而无处不在的美国英雄,一个由简单的心和常识大致相等部分构成的强健天真的生物,在正常情况下温顺谦虚,但拥有智胜或推翻侵犯其文化领地的自作聪明者的力量。”在当代,我们将其识别为乡下人对抗城市骗子的比喻,它继续成为笑话、电视节目、电影和其他娱乐的主要内容。

这个主题在十九世纪美国写作中如此普遍,以至于它的类型有时被统称为”擅自占地者对抗花花公子”,而包含这个主题的故事可以合理地称为民间故事类型。马克·吐温的第一个发表的故事《吓唬擅自占地者的花花公子》(1852年)就是一个著名的例子。在其中,花花公子从蒸汽船上下来,看到岸边一个乡下的backwoodsman(森林居民),决定抓住机会给船上的单身女士留下深刻印象。“女士们,如果你们想好好笑一场,请走到护栏外,”他喊道,宣布他”打算吓唬站在岸边的那位先生昏过去”。他走近backwoodsman(森林居民)并大喊:“终于找到你了,是吧?你就是我找了三个星期的那个人!做你的祷告吧!……你会成为一个很好的谷仓门,我会亲自钻钥匙孔!”backwoodsman(森林居民)什么也没说,而是用一记重拳将花花公子打入密西西比河。当花花公子浮出水面时,擅自占地者喊道:“我说,你啊,下次你来钻钥匙孔时,别忘了你的老熟人!”擅自占地者先出拳,最后笑到最后。

大多数花花公子/擅自占地者的故事都以这种拳头和妙语的组合结束,但实际上可以在西弗吉尼亚州自己的约瑟夫·多德里奇的作品中找到这个故事更复杂和相关的版本,他是一位在刘易斯堡和克拉克斯堡周围地区生活和工作的牧师、作家和历史学家(多德里奇县以他的名字命名)。1823年,在吐温的故事发表近三十年前,多德里奇写了一部短剧,题为《森林居民与花花公子的对话》。多德里奇设定场景如下:“幕布升起,呈现穿着hunting shirt(狩猎衫)的森林居民,一个shotpouch(猎枪袋),他的powderhorn(火药角)在右侧,脚和腿当然穿着leggins(绑腿)和mockasons(鹿皮鞋)。一个时髦的小花花公子穿着他那个阶层的服装走近他。然后对话开始。”花花公子以早期民族志学者的方式,向森林居民询问关于他生活方式的各种问题。正如早期民族志学者经常做的那样,花花公子的问题实际上是为了确认他已经相信自己知道的关于边疆生活的事情,而不是真正学习任何新东西。森林居民忍耐了他一会儿,但随后花花公子走得太远了:

我从你所说的一切中察觉到,伐木者先生,你一定曾经处于一种可悲的境地——你的国家是一片荒野;你的住所是简陋的棚屋或小木屋;你的家具是葫芦;你的婚礼是喧闹和淫秽的场景:没有礼拜场所;没有学校、法院,也没有任何形式的民政;与印第安人持续交战。没有舒适;身体没有优雅,心灵没有改善的手段——天哪!这是怎样的人类社会状况!这个国家是鞑靼还是西伯利亚?当然,先生,你们必定不过是一群半野蛮人!

伐木者做了他自然倾向于做的事,那就是一拳打在花花公子的脸上。他对”野蛮人”这个标签的回应是称呼花花公子为,嗯,花花公子,大声质问为什么”我要忍受这样一个矫揉造作、瘦弱、拘谨的小东西,称呼我和这个国家的其他第一批定居者为简单的野蛮人?“与吐温的故事不同,多德里奇的故事并非以笑话结尾,而是以说教收场,伐木者在一拳之后紧接着给出了一堂关于边疆生活和边疆人真实本质的课程:

伐木者是一种古怪的家伙……如果他不是一个有学问的人,他有朴素的良知。如果他的衣着不华丽,他的内在品质是好的,他的心是健全的。如果他不富有也不伟大,他知道他是他国家的父亲……你们这些小花花公子和其他大人物可以自由地享受我们艰辛的果实;你们可以在我们挨饿的地方享宴;在我们战斗的地方欢闹;但你们所有人都要冒险,别给伐木者任何你们的废话。

为了增加喜剧效果——并突出花花公子生活的轻浮——伐木者不得不帮助花花公子重新站起来听这堂课,因为花花公子紧身的束腰让他无法自己站起来。

关于多德里奇的剧作有几点值得注意。第一点是它与十九世纪早期浪漫民族主义更大力量的联系。在欧洲,对工业化和城市化可能如何改变传统文化的担忧促使格林兄弟收集德国童话,华兹华斯为英国的采水蛭者写诗。浪漫民族主义在新成立的美国也是一股强大的力量——但问题是,谁构成了美国的农民阶级?谁是那些在土地上生活了几个世纪并代表国家身份灵魂的朴素民众?最接近的类比是伐木者,尽管(正如多德里奇的剧作所暗示的)他只在边疆待了五十年。尽管如此,多德里奇笔下的花花公子以欧洲上层学者接近他们研究对象时那种奇特的崇敬和势利的混合态度来接近伐木者。不同之处在于,多德里奇笔下的伐木者拒绝——相当有力地拒绝——被贬低到过去和野蛮状态。在某些方面,这是一个惊人的现代故事,因为伐木者非常清楚花花公子是如何试图代表他的,并让他知道他活得好好的,而且比花花公子想象的要聪明得多。

同样值得注意的是伐木者反击刻板印象的双管齐下的方法:先用武力,然后用理性。多德里奇笔下的伐木者在立即的暴力反应之后,紧接着进行了一场理性的说教,既向花花公子解释了伐木者的真实本质,又表明伐木者是一个更真实、更勤劳的公民,他未被认可的辛劳让”小花花公子们”过上了轻松的生活。这是对占地者/花花公子故事的一种非常不同的诠释,最引人注目的是它的主题在当代西弗吉尼亚仍然引起共鸣。在多德里奇的《伐木者》中,我们看到了最终成为山地人的形象的出现:他表现出良好的判断力,穿着实用的衣服,有一颗健全的心,而且——最明显的是——对那些把自己置于他之上的人有些怨恨。后一种品质——面对精英主义的防御性自豪——是一种特别重要的品质,一直延续至今。例如,我们在关于”煤炭战争”的言论中看到了它,其支持者很快提醒今天的”小花花公子们”和”大人物们”,“煤炭让美国的灯保持明亮”。埃比将多德里奇后来的书《弗吉尼亚和宾夕法尼亚西部地区的定居和印第安战争笔记》(1824年)的”情绪”描述为”怀旧和防御性的”,这些特质在许多方面成为了整个山地人身份的一部分。

值得注意的是,多德里奇对边疆怀旧的描述出现得多么早,因为今天我们想象十九世纪早期正是边疆生活的顶峰。我们做出这种联想是有特定原因的,这将在关于安德鲁·杰克逊和戴维·克罗克特的部分中讨论。但多德里奇的剧作揭示了到1820年代,已经有一种感觉认为”真正的”边疆时代已经结束了。在《伐木者与花花公子的对话》中,两个角色都谈论边疆,仿佛它已经不复存在,仿佛伐木者已经是一个时代错误:

花花公子。早上好,先生。很高兴见到你;我经常听说和读到关于伐木者的事情:从你的衣着推测你就是他们中的一员,我想和你谈谈关于这个国家的第一次定居以及你们与印第安人的战争。

伐木者。非常乐意。

丹[迪]。我毫不怀疑你关于往昔时光的故事既有趣又引人入胜,当然值得铭记。

后[山人]。说实话,我不能说它们有多好。我没什么学问,也从来不擅长讲故事;不过,我会像我常在西自由城法院看到的那样对待你,我会回答你向我提出的问题。

丹[迪]。你什么时候来到这个地方的?

后[山人]。1773年,邓莫尔战争前的那个夏天,我父亲翻过大山,在这一带定居下来。那时我还是个壮实的小伙子,大概十岁或十二岁。

丹[迪]。你最初记忆中这个地方的外部景象是什么样的?

后[山人]。嗯,先生,这地方的外部景象就是到处都是荒野森林,满是鹿、熊、火鸡和响尾蛇——到了夏天,野草长得那么高,你都能追踪到一个人骑马疾驰的痕迹。

丹[迪]。我想,先生,那时你们几乎没有文明生活的舒适条件吧。

后[山人]。是的,我们确实不怎么讲究,但我们够文明;因为那场让我们的睡帽每天都处于危险之中的战争,使我们彼此非常友爱;那时一个人抵得上现在二十个人的价值。

到了1823年,多德里奇笔下的后山人已经感到美好的旧时光已经过去,后代人已经失去了边疆美德。在剧本的序言中,多德里奇将这部作品定位为历史而非喜剧或虚构,坚称”它所描述的社会状态正是所提及时期确实存在的。甚至’后山人’所陈述的事实也是历史性的。它的语言正是我们最初定居者日常使用的语言。”

那么在建国不到五十年的1823年,失去了什么呢?多德里奇将后山人重塑为”国父”给了我们一个重要提示。M. J. 希尔认为”在十九世纪第二个二十五年期间,边疆英雄需求很大”,解释说”西部代表着对旧世界的拒绝。西部似乎是美国独有的。渴望建立一个非欧洲身份的许多美国人开始将西部特征视为美国或民族特征。”

这种建立独特美国身份的焦虑不仅是政治性的,也是文化和文学性的:希尔指出沃尔特·司各特爵士的小说在这一时期在美国很受欢迎,将它们与前述的《皮袜子故事集》相提并论;司各特和库珀的作品都强调了人与自然和谐共处的浪漫主义美德。著名民俗学家本杰明·博特金在其1944年经典著作《美国民俗宝库》的开篇讨论了他所称的”不可抑制的后山人”这一形象的核心地位,指出”后山人是我们第一批高大的人,他们的话语是豪言壮语,他们的事迹是传奇故事。““浪漫小说充分渲染了他们凶猛、狂野的独立性,”博特金写道,并补充了现在熟悉的对比,即这位早期美国民间英雄还拥有一种”’粗犷钻石’般的骑士精神”和”步枪技巧”。值得注意的是,博特金将后山人形象的全盛时期精确定在与多德里奇剧本相同的时期:大约在1815年至1822年之间,当时喜剧演员诺亚·拉德洛首次表演了他的歌曲《肯塔基猎人》,这”标志着后山人从历史进入传说”,因为美国边疆进一步向西推进。

很容易看出后山人如何演变成山地人,因为后山人具有特定的价值观和理念组合:他是一个与社会表象——管理花花公子的规则——分离的人,这使他比城市居民更文明、更诚实、当然更有男子气概,可能也更深刻地”美国化”。多德里奇的剧本还向我们展示了十九世纪初生活在边疆的人们对外界看法的深刻意识。就像虚构的后山人一样,边疆人渴望挑战关于他们的刻板印象,也急于证明他们和生活在更稳定、人口更多地区的人一样文明。这种对自己传统的自豪和对外界看法的焦虑的强大组合至今仍然存在于西弗吉尼亚州,那里的新闻报道和其他广泛传播的关于该州的表述要么因延续刻板印象而受到审查和谴责,要么因让西弗吉尼亚州看起来文明和进步而受到赞扬。正如我们将看到的,这些张力往往直接通过西弗吉尼亚大学山地人形象表现出来。

多德里奇的戏剧仅在科妮莉亚·杰斐逊向她姐姐写信描述在弗吉尼亚自然桥遇到”半文明种族”六年后出版。这两份文件如此接近的时间表明,擅自占地者(squatter)和边疆居民(backwoodsman)已经是确立的类型,并且关于如何定义这些类型以及谁有权定义它们的激烈辩论正在酝酿。在多德里奇戏剧出版后的十年里,这种冲突将在全国舞台上通过两位田纳西人上演,他们对边疆居民身份有着截然不同的诠释,每个人都利用自己特定品牌的边疆资本谋取政治利益:大卫·克罗克特和安德鲁·杰克逊。

擅自占地者/花花公子故事在19世纪早期到中期广泛流行这一事实告诉我们,到那时,隔离更多是边疆神话的一部分,而非边疆现实:多德里奇认为真正的边疆时代到1820年代已经结束的感觉得到了这样一个事实的证实——到1800年,美国人口中有整整20%生活在阿巴拉契亚山脉和密西西比河之间的边疆地带。投机者和其他外来者此时已经是边疆生活的重要组成部分,东部的人们对这些地方及其居民充满好奇。虽然擅自占地者/花花公子故事为外来观众提供了娱乐,但对于生活在边疆的人们来说,这类故事提供了一种对独立和身份的叙事重塑。埃比这样解释这类故事在边疆人群中的流行:“面对社会变革阴影的延长和地方自治的削弱,边远地区的观众似乎发现那些聚焦于痛打花花公子的短剧和故事难以抗拒。这是他们对蜂拥而至的繁荣时期投机者、费城律师和来自哈德逊河以东的洋基化访客的替代性复仇。”声称擅自占地者或边疆居民的标签是一种获得对它控制的方式,将其变成荣誉徽章——或至少变成抵御外部力量的盾牌。但与所有这类语言角力一样,即使在”内部人士”——那些自称为擅自占地者或边疆居民的人——之间,对这些术语的定义和含义,或如何最好地部署和表演这些身份,也没有达成一致。

安德鲁·杰克逊和大卫·克罗克特向公众展示的边疆居民形象的对比清楚地说明了这种争议。两人都来自田纳西州,尽管他们各自的出生地在他们出生时仍属于北卡罗来纳州西部。两人都在1820年代崛起为政治和文化名人,尽管许多人忘记了除了如电视主题曲所说的”荒野边疆之王”,克罗克特还是”民兵侦察员和中尉、治安法官、镇委员、州众议员,最后是美国国会议员”,于1827年首次当选。

在两人中,杰克逊更符合当时对穷白人(cracker)或擅自占地者的刻板印象。正如艾森伯格委婉地说的,杰克逊”并非因政治家素质而受钦佩”,而是因为他的”粗糙边缘、土地饥渴以及与田纳西荒野的紧密认同”。1824年、1828年和1832年的总统竞选活动努力推销杰克逊”野性”本质的积极方面,同时淡化他传记中暴力和放荡的部分——他在1806年的决斗中射杀律师查尔斯·迪金森;他与雷切尔·多纳尔森·罗巴兹(他最终会娶的女人)有通奸关系;以及1818年,在他担任陆军将军期间,他领导了对佛罗里达州彭萨科拉的西班牙防御工事的未经授权的军事入侵。这些只是他众多著名事迹中的几个。对老山胡桃(Old Hickory)的支持者来说,所有这些都证明了他的独立性和行动意愿而非过度思考;对他的批评者来说,这证明了他不适合做政治家。

然而,正如博特金指出的,这正是边疆居民作为典型美国民间英雄出现的时刻——那么还有谁比他更适合在国家首都代表成长中的共和国呢?杰克逊首次(不成功的)总统竞选发生在1824年,就在多德里奇出版《边疆居民与花花公子的对话》一年之后,也是多德里奇出版其《弗吉尼亚和宾夕法尼亚西部定居与印第安战争笔记》的同一年。美国公众对边疆故事似乎有永不满足的胃口,无论是事实还是虚构。希尔将当时公众对边疆的迷恋归因于这样一个事实:“曾经被保守派视为野蛮温床的西部,现在几乎被所有东部人接受了。可以说,像克罗克特这样西部英雄的温和(即使粗野)形象帮助消除了保守派的恐惧;可以说,西部被其神话驯服了。”1820年代的阅读受众和选民显然对边疆居民形象着迷,即使他们仍不确定他是像多德里奇所暗示的”我们国家的父亲”还是一个野蛮人。杰克逊和克罗克特提供了两个版本供公众消费和评判。

杰克逊的做法是接纳,甚至直接利用人们对边疆人的印象——粗鲁、好斗、行动派,他推崇这种方式的有效性,以此对比早期共和国那些受过良好教育、做事谨慎的柔弱绅士政治家们。暗示这些花花公子们无法理解,更不用说应对美国边疆的严酷现实。讽刺的是,杰克逊——因制定《印第安人迁移法案》强制东南部原住民群体迁移而闻名——常常被批评者比作野蛮暴力的印第安人。亨利·克莱在1825年将杰克逊描述为”军事酋长”,杰克逊自己也承认”有人费尽心思把我塑造成性情野蛮的人;总是一手拿着剥头皮刀,一手拿着战斧。“35 这里我们再次看到边疆人身份与美洲印第安人身份之间的联系。在杰克逊的案例中,这种联系源于人们对印第安人作为暴力、可怕的野蛮人的印象;其他联系则更多涉及对印第安人懒惰的刻板印象,这些刻板印象助长了关于擅占者(squatters)和穷白人(crackers)的观念。

大卫·克罗克特则展现了截然不同的形象。克罗克特最初是杰克逊的盟友,后来因反对杰克逊的《印第安人迁移法案》而著名地与其决裂。当克罗克特被施压要求服从党的路线并停止批评杰克逊时,他声称自己”不会在脖子上戴项圈,上面写着’我的狗’,项圈上刻着安德鲁·杰克逊的名字。“36 这样做,克罗克特体现了边疆樵夫(backwoodsman)那种自由思考的反抗精神,但方式不像杰克逊那样咄咄逼人。然而,杰克逊的支持者们回应时给克罗克特贴上了擅占者的刻板标签,称他”令人不快且没有受过教育。“37

事实上,克罗克特反对杰克逊《印第安人迁移法案》更多是因为该法案对边疆擅占者的潜在影响,而非对印第安人的影响。在印第安人被强制迁移中,克罗克特看到了一个类比——以及一个法律先例——可能导致白人擅占者被驱逐出他们已开垦的土地。克罗克特自己曾是擅占者,深知擅占者权利的不稳定性,他政治生涯的核心议题就是保护擅占者免受投机者不择手段的土地掠夺计划的侵害,他支持一项”允许联邦政府直接向擅占者出售土地”的法案。38

为了避免把克罗克特描绘得过于正面,我们应该记住克罗克特和杰克逊都是奴隶主,克罗克特臭名昭著地吹嘘自己能”像狐狸一样跑,像鳗鱼一样游,像印第安人一样吼叫,把黑鬼整个吞下去。“39 最终,正是这种粗俗、离奇的吹嘘和克罗克特那传奇般的人格魅力确立了他的遗产,甚至在他有生之年就是如此——1835年开始出版未经授权的《戴维·克罗克特年鉴》系列。对于一个生命相对短暂(他在阿拉莫50岁时去世)、政治生涯更短的人来说,克罗克特充分利用了他成名的几年时间,如此成功地扮演了边疆樵夫的角色,以至于他的名字现在几乎成了这个词的代名词。希尔认为”克罗克特是首批至少在某些时候以名人身份谋生的美国人之一。作为农民和政治家,他的记录参差不齐,但作为名人,他取得了巨大成功。“40 克罗克特非常精心地塑造了自己的公众形象([图1.3]),深刻理解他的政治经纪人和听众欣赏什么、想从他那里听到什么;克罗克特”利用了美国公众对白手起家者的喜爱”,甚至指示他的书籍出版商保留拼写错误和糟糕的语法,“因为我没有文学野心。”41 这种未受教育、爱吹嘘的乡巴佬形象是精心打造的。

克罗克特表演的自觉性意义深远,既说明了他所处时代正在发生的事情,也预示了后面章节将讨论的山地人(Mountaineer)身份表演方式。克罗克特如此精湛地演绎了边疆人的角色,以至于在他去世一百多年后,电影和电视节目仍继续将他塑造为典型的边疆人。而且,正如下一章将讨论的,克罗克特的名声——以及他与西弗吉尼亚大学山地人吉祥物的联系——在1950年代的沃尔特·迪士尼电视剧中得到了更新和巩固。杰克逊同样是边疆樵夫身份的完美表演者;在许多方面,他更加成功,因为他具有更大的政治影响力。两人在塑造人们对山区人形象的普遍观念方面都发挥了巨大作用。他们表演的不同之处同样重要:杰克逊认识到被视为未开化和暴力所固有的威慑力量,而克罗克特则转向光谱的另一端,体现了无畏、冒险但本质上侠义的自然人。同样,正如我们将看到的,山地人起源的这两个根源至今仍在其身份中发挥作用。

到杰克逊时代末期,定居者(squatter)的形象已成为美国政治舞台上的固定角色;在1840年总统竞选期间,“定居者演变成了民主传说中通俗的普通人。两党现在都拥护他……[用]木屋的描绘、流行的绰号、饮用烈性苹果酒和浣熊皮帽来展现。”[42] 总统候选人丹尼尔·韦伯斯特”哀叹自己没有出生在木屋里,但通过他的哥哥姐姐们曾出生在木屋这一事实来声称间接的美德。“[43] 定居者/边疆人(backwoodsman)远非局外人,现在成了美国普通人的代表——至少是生活在美国东部权力中心之外的贫穷、无地的普通人。多德里奇在1821年暗示的内容——边疆人是”他国家的父亲”——现在已成为更广泛的信念。

然而,尽管杰克逊和他那个时代的其他政客利用他们的艰苦出身谋取政治利益,但他们的政策却积极地驱逐和使生活在边疆的定居者陷入贫困,这些定居者——正如史蒂文·斯托尔在《荒凉之谷》(Ramp Hollow)中所说——“在与印第安人相同的假设下,如果不是相同的策略下,失去了他们的土地。”[44] 仅仅占据一块土地不再构成对它的所有权。在杰克逊时代新兴的资本主义经济中,土地是由不在地主(absentee landlords)大片持有的商品,而在这些土地上狩猎和耕作的定居者是篡夺者,他们缺乏对货币经济的参与使他们成为懒惰的经济负担,是需要被安排从事”真正”工作的浪费的劳动力。因此,就在定居者成功地部分按照自己的条件定义自己身份的时刻,针对同一阶层人群的另一个术语出现了:穷白垃圾(poor white trash),这绝非巧合。

随着国家为内战做准备,诸如cracker和squatter之类的术语让位于一个更新、更阴险且更持久的标签来称呼生活在边缘的穷白人:白垃圾(white trash),这个术语”早在1821年就出现在印刷品中[并]在1850年代获得了广泛的流行。“[45] 尽管我们现在倾向于将这个术语几乎专门与南方联系起来,但当它首次出现时,它是一个可以应用于任何生活在边疆的穷白人的术语。甚至亚伯拉罕·林肯也未能幸免于这一标签;1862年联邦将军大卫·亨特将林肯描述为出生于”一个蓄奴州[肯塔基州]的穷白人。“[46]

然而,正如詹姆斯·C·克洛特所指出的,“山区社会在历史上一直与南方’穷白人’的社会分离,塑造舆论的人很快就抓住了这种差异。这在后来被证明是一个至关重要的区别,因为山区居民(Mountaineers)被认为是值得提升的独立民族。”[47] 因此,当squatters和crackers演变为white trash和后来的hillbillies时,边疆人(backwoodsman)正在转变为高贵的开拓者(frontiersman),在那位著名的南方邦联将军石墙杰克逊身上得到了体现。杰克逊当然是西弗吉尼亚州最杰出的本地之子之一,1824年出生于当时弗吉尼亚州的克拉克斯堡。但虽然西弗吉尼亚可能声称拥有杰克逊,杰克逊却不认同西弗吉尼亚。他坚决反对分裂他的家乡弗吉尼亚州,并认同自己是弗吉尼亚人直到去世。[48] 正如威廉姆斯所指出的,

大多数传记作者……通过试图将石墙杰克逊塑造成某种”典型山区居民”的模式来回避[杰克逊认同自己为弗吉尼亚人的]问题,创造出一个人物,他不是凭借自己的自觉选择和行为,而是作为一个社会生物,在其性格中代表了塑造他的社会的显著特征,从而可以与西弗吉尼亚联系起来,即使不是在他的行为上。因此,弗兰克·范迪弗在《伟大的石墙》(Mighty Stonewall)中将杰克逊描述为”一个山地人[具有]来自弗吉尼亚偏远西部地区的边疆人的坦率诚实、坚定和自力更生。“[49]

这种将石墙杰克逊奉为典型山区居民的呼吁尤其值得注意,因为正是西弗吉尼亚脱离弗吉尼亚留在联邦以及肯塔基州拒绝加入邦联,导致北方人赞扬”忠诚的山区居民。“[50] 杰克逊尽管是邦联忠诚者,但仍设法保持了他的山区居民身份;他的政治立场显然被范迪弗归于他的”坦率诚实、坚定和自力更生”所掩盖。正是这种坚忍不拔和不屈意志的感觉,石墙杰克逊与当代山区居民共享:他是一个有荣誉的人,而不是一个几乎未开化的傻瓜或”小丑”,正如弗雷德里克·道格拉斯对克罗克特的描述。[51] 尽管如此,正如我们将看到的,这些喧闹叛逆和勇敢坦率的两极化品质塑造了西弗吉尼亚大学山区居民的形象,它们至今仍在相互争夺优先地位。

Mountaineer 这一形象中粗野、叛逆的版本可以追溯到擅自占地者(squatter)这一人物形象,以及其后续化身白人垃圾(white trash),随后演变为山地人(hillbilly)形象,这将在本章末尾和下一章中讨论。white trash 和 hillbilly 这两个术语的显著特点在于它们与种族和白人身份特定且不断演变的观念之间的联系——前者明确,后者隐含——这种联系出现在19世纪末和20世纪初。如上所述,擅自占地者(squatters)、穷白人(crackers)和边疆居民(backwoodsman)常常因其与美洲原住民”野蛮人”的相似性而被定义。随着真正的原住民被强制驱逐出边疆地区,这种联系不再具有先前的相关性或刺痛感。

在缺乏明确的他者来衡量贫困边疆居民的种族身份的情况下,种族差异的概念直接被嵌入对贫困白人的称谓中。他们不是”白人”,而是”白人垃圾(white trash)“:在种族上与更城市化和文雅的白人分离。那个时代的描述指向北方白人希望与这个”穷白人种族(Cracker race)“保持距离的愿望,正如一篇报纸文章所说,同时也将”白人垃圾”置于白人和伪白人的等级制度中,以防止这些人获得提升。1866年,一位波士顿新闻记者声称,南方贫困白人生活在”如此肮脏的贫困、如此污秽的无知、如此愚蠢的低能”中,以至于”时间和努力将使黑人达到智慧的成年状态……我几乎怀疑是否有可能将这些’白人垃圾’提升到体面的地位。“一位纽约炮兵军官威廉·惠勒(William Wheeler)表达了他的怀疑,认为他在战后在阿拉巴马州遇到的白人难民是否真的是”高加索人”,怀疑他们是否与”我们自己的血肉”相同。其他观察者稍微更有同情心,但同样种族主义;联邦牧师哈洛克·阿姆斯特朗(Hallock Armstrong)表达了他的希望,“战争将敲掉数百万贫困白人的枷锁,他们的奴役实际上比非洲人更糟糕。”然而,无论观察者持何种观点,被贴上白人垃圾标签的人只是名义上的白人。

这个时代的美国文学也记录了跨阿巴拉契亚地区贫困人口对白人身份的脆弱主张。这一时期最著名的”白人垃圾”角色是乔治·华盛顿·哈里斯笔下的萨特·洛文古德(Sut Lovingood),他有着美国小说中第一个贫困的阿巴拉契亚白人角色这一可疑荣誉(图1.4)。萨特是一个粗俗、种族主义和恶毒的恶作剧者,他为后来Mountaineer形象的化身奠定了基础,他乐于愚弄权威人物,但由于自己的轻信,他往往最终成为这些把戏的受害者。从这个意义上说,萨特为Mountaineer这一看似矛盾的交织概念奠定了基础,即拥有敏锐的天生智慧与无穷的天真相结合。一个类似的形象出现在阿肯色旅行者(Arkansas traveler)身上,这是19世纪中后期的民俗和流行文化现象,其中外来者——旅行者——被看似愚蠢的本地人所欺骗。这个主题也许在马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》中得到了最好的体现,其中公爵,一个经验丰富的骗子,在他为《皇家无稽之谈》做的广告中添加了一行字,写着”女士和儿童不得入内”,并高兴地预测”如果这行字不能吸引他们,我就不了解阿肯色了!“当然,本地人识破真相并在第三场也是最后一场演出中带着六十四只死猫出现这一事实,呼应了傻瓜只能被愚弄这么久的平行主题。事实上,吐温小说中对阿肯色的描述指向了阿巴拉契亚和欧扎克地区的混淆——安东尼·哈金斯(Anthony Harkins)在其文化史《山地人》中更全面地描述了这一点——这种混淆将持续到20世纪,最显著的是在艾尔·卡普(Al Capp)的连环漫画《小艾布纳》中,其狗斑镇(Dogpatch)社区最初位于肯塔基州,但后来转移到欧扎克地区。

吐温的小说还指向了19世纪末Mountaineer身份的另一个新兴方面,即位于阿肯色州的竞争对手谢泼德森(Sheperdson)和格兰杰福德(Grangerford)家族之间的世仇情节。正如哈金斯所指出的,“从1870年代到下个世纪的第一个十年,地区和全国性报纸报道了数十起以家族为导向的冲突,仅1874年至1893年间就有四十一起”,包括西弗吉尼亚州的哈特菲尔德家族(Hatfields)和麦科伊家族(McCoys)之间的冲突。历史学家现在将暴力归因于一系列战后社会和经济困境,并认为这是许多人维护地方自治的唯一手段。然而,当时,这种暴力被建构为来自”野蛮的苏格兰高地祖先”的人们不可避免的反应。事实上,虽然这些冲突最初被标记为仇杀(vendettas),但术语逐渐转变为将它们标记为氏族之间的世仇(feuds),从而强调了对暴力的所谓苏格兰解释。这种苏格兰血统与世仇之间的谬误联系一直持续到今天,最显著的是在J.D.万斯(J. D. Vance)的回忆录《乡下人的悲歌》中,他反复将自己家族的暴力与他们的苏格兰-爱尔兰血统联系起来。

也许在某人首次积极扮演乡巴佬的例子中,“魔鬼”安斯·哈特菲尔德显然摆好姿势,拿着他的步枪——单独地或与他家族的其他成员一起,同样持枪——为插图和照片摆拍(图1.5)。但安斯·哈特菲尔德的表演非常有意识地就是:一场表演。他是一位精明的、多元化经营的商人和耐心的遗产继承人,他”对自己的产权有足够的信心,愿意等待诉讼结果”,他”活到了舒适的晚年,靠煤炭租赁的收入生活”,他的后代”在世仇年代之后的工业时代倾向于从事白领工作”。哈特菲尔德的侄子亨利·D·哈特菲尔德在路易斯维尔上了医学院,回到明戈县行医,并在1912年成为西弗吉尼亚州州长,也是第一位出生在西弗吉尼亚州而非老弗吉尼亚州的州长。正如许多历史学家所指出的,哈特菲尔德-麦考伊世仇更多地关乎政治和经济,而非任何天生的苏格兰人喜欢争吵和结仇的倾向;1880年代和1890年代其他报道的世仇也是如此,当时”一些山民拿下他们的步枪,向出现在山区的新一代测量员的路径上空开枪示警”——这些枪声可以预见地”经常被大都市报纸报道为世仇的新反响”。

所有这些都表明,外界公众对白人垃圾擅占者故事的兴趣在19世纪末期依然强烈,报纸也愿意迎合。但这些故事的一些主角也是如此,比如安斯·哈特菲尔德本人,他愿意让人们拍摄他拿着步枪的照片。正如安德鲁·杰克逊和戴维·克罗克特在几代人之前就已经意识到的那样,从外界人士的刻板印象中榨取资本不仅是可能的,而且是有利可图的。正如威廉姆斯所指出的,西弗吉尼亚人(在许多方面现在仍然是)“当时对这种宣传感到不满”,但也”将世仇永久性地纳入了他们的民间传说”。根据威廉姆斯的说法,世仇”帮助使南方高地人成为美国流行文化中的一个固定形象,强化了坚毅的山民这一如画般的形象,但也帮助创造了乡巴佬的负面刻板印象,他穿着那个时期的服装——软呢帽和牛仔裤,留着大胡子,拿着步枪,提着威士忌壶,其举止被哈特菲尔德编年史的一位作者……巧妙地描述为清醒时迟钝,醉酒时危险”。威廉姆斯的描述完美地总结了山民新兴身份的两个极端;虽然他一方面是坚毅的或”清醒的”,但另一方面他也是一个危险的乡巴佬。正如前一个时代努力区分高贵的边疆居民和堕落的擅占者一样,这个新兴形象也充满了矛盾和复杂性。

这个形象会在19世纪末出现,恰恰在”山民的生活方式开始消失”的时刻,这似乎是讽刺的。但当然,这一点也不讽刺:这两种动态密不可分。正如美洲原住民直到被强制从土地上驱逐后才在美国东部白人文化中成为浪漫形象一样,山民也只有在他成为濒危物种后才能成为浪漫形象。将世仇家族描绘为”野蛮的山民”——正如《美国世仇:野蛮故事》(1889年)的作者T.C.克劳福德所做的那样——既满足了外界人士对这些美国他者的好奇心,同时也让外界人士能够置身事外。或者更准确地说,这种描绘让外界人士对该地区的经济和环境开发感到完全心安理得,因为它强化了这样一种认知:只有受过高等教育的外部慈善家和实业家才能拯救这样一个落后的地方和人民。在这个时代,伊丽莎白·卡特说,“呈现山民无助且没有工业用途就注定失败的叙事比比皆是。煤炭大亨将他们的产业归功于为一个未开化的地方带来秩序和和谐。”

当然,正如我们在多德里奇的戏剧中看到的那样,边疆及其精神已经丧失的感觉在1820年代就已经存在。但在19世纪末,西弗吉尼亚人看到了巨大的经济和法律变化,这些变化规范或移除了传统的靠土地为生的方式:森林”以野味肉类、野韭(野生韭菜)、黄樟、浆果、坚果……以及可以换取现金或更常见地用于以物易物的皮毛和草药,特别是人参的形式提供了不可或缺的收成”,由于木材工业的大规模砍伐,该州在1870年存在的一千万英亩原始森林到1920年完全消失了。为遏制猎物和鱼类种群的枯竭而设计的捕鱼和狩猎法规进一步限制了自给自足的能力。这些19世纪末的激进变化标志着边疆居民故事弧的终点。在许多方面,西弗吉尼亚人比其他地方在这个故事中维持的时间更长,但正如哈特菲尔德家族自己的历史所表明的那样,“山民不得不放弃传统的生活和工作方式,采用新的方式。”

那种生活方式的消逝创造了一个巨大的真空,只能用怀旧来填补。正如威廉姆斯所指出的,“边疆地带在西弗吉尼亚的内陆地区延续了一个多世纪,但到1900年已不可逆转地走上了灭绝之路。在随后的岁月里,人们对其某些习惯和风俗产生了强烈的怀旧之情,但无论新的工业边疆多么令人不快,都无法回到过去的方式。”71 在这里,时机至关重要:对边疆地带的怀旧情绪在19世纪末和20世纪初达到顶峰,此时西弗吉尼亚大学正在发展壮大,并开始在其他拥有知名绰号的赠地大学中寻找自己的身份定位,比如印第安纳大学的Hoosiers或俄亥俄州立大学的Buckeyes。Mountaineers(山地人)这个词不仅符合采用州居民绰号作为大学吉祥物的传统,还为大学提供了一个容器,可以将对该州消失的历史和遗产的所有怀旧之情倾注其中。但在这样做的同时,它也将Mountaineer——无论好坏——与争吵不休、互相仇杀的非法占地者形象联系在一起,这种形象很快就被重新命名为”hillbilly”(乡巴佬)。

就在西弗吉尼亚不断变化的经济和政治格局将边疆开拓者变成时代落伍者的同时,美国其他地区也正在经历另一种转变,移民涌入城市和工业中心,对白人身份的界限提出了新的挑战。爱尔兰人以及东欧和南欧移民的到来造成了一个种族困境:这些人是白人吗?还是他们本质上属于不同的种族?虽然这个问题对我们现在来说可能显得荒谬,但在19世纪末和20世纪初,随着关于种族的”科学”理论出现,并最终让位于伪科学的优生学,这些都是严肃甚至科学的关切。这种新伪科学的支持者认为,“盎格鲁-撒克逊人”,即源自英国血统的人,位于种族等级制度的顶端,这可以通过颅骨测量和其他”科学”手段来”证明”。这些关切直接影响了阿巴拉契亚身份的发展。正如艾伦·巴托所写:

作为一种意识形态,种族主义在这一时期被编纂成法典。约翰·菲斯克、阿尔伯特·B·哈特、亨利·卡伯特·洛奇和纳撒尼尔·沙勒等人系统化了种族分类的思想,并发展了其社会学含义……在他们的概念中,盎格鲁-撒克逊人是最高等的种族……提出科学种族主义思想的同一圈子的成员积极参与了阿巴拉契亚的定义……因为盎格鲁-撒克逊山地人民所带来的困境之一,就是要根据他们(可能)值得称道的祖先血统来解释他们的退化状况。72

简而言之,对”真正”美国血统被稀释的焦虑使这些理论家中的一些人直接走向了阿巴拉契亚。突然之间,该地区以前被称为”白人垃圾”的乡村居民被提升到了种族优越的地位。他们不仅是完全的白人,他们被认为的地理隔离确保了他们比国家其他地区的人保持着更纯粹、更”真实”的白人身份。

至关重要的是,这也是Mountaineer(山地人)一词专门附加到阿巴拉契亚人身上的时期。在这种术语转变及其与白人身份的隐含联系方面,也许没有比伯里亚学院院长威廉·古德尔·弗罗斯特和作家小约翰·福克斯这两个人更负责的了。这两人都是哈佛大学毕业生,与他们的校友亨利·卡伯特·洛奇和西奥多·罗斯福是同时代人,后者都是关于”科学种族主义”的有影响力的理论家。73 弗罗斯特和福克斯在推广阿巴拉契亚的地理隔离使其人民在种族上保持”纯粹”(尽管落后)的神话方面发挥了不可或缺的作用。福克斯关于无知但高贵的阿巴拉契亚人的浪漫化小说将他们描绘成在毁灭与文明的边界上摇摇欲坠。他们只需要被外部力量救赎,之后他们反过来可以通过与自然和自由的强健联系来救赎和振兴整个白人美国。74 虽然福克斯本人住在肯塔基州,但他与东部精英保持着密切联系。福克斯和罗斯福是特别的朋友,斯托尔声称福克斯”塑造了他们对一个好斗且难以捉摸的白人山地人的概念”,并”向画家弗雷德里克·雷明顿和乔治·卢克斯、作家欧文·威斯特和理查德·哈丁·戴维斯,以及有影响力的出版商(包括查尔斯·斯克里布纳和威廉·迪恩·豪威尔斯)解读阿巴拉契亚”。75 简而言之,福克斯对山地文化的虚构描绘几乎渗透到19世纪末美国艺术创作的每一种模式中。

然而,更具影响力的是威廉·古德尔·弗罗斯特,他从1892年到1920年担任肯塔基州伯里亚学院的院长。在他任职期间,弗罗斯特本质上”发明了阿巴拉契亚作为一个被命名的社会实体”76,并创造了一套关于阿巴拉契亚的修辞话语,这套话语至今仍在被引用,尽管其中多有谬误。弗罗斯特也与哈佛的种族理论家们有联系,他的大部分著作都在努力将”山地白人”确立为一个与”白人垃圾”截然不同的种族群体:“我们听说’山地白人’(他们鄙视这个称呼,就像我们会鄙视’北方白人’这个词一样)被描述为文盲、私酿酒者、杀人犯,但直到现在,山地人在我们的想法中仍然几乎无法与’贫穷白人垃圾’区分开来。”77 弗罗斯特认为,山地人——不同于”贫穷白人垃圾”——没有”因与奴隶劳工的实际竞争而堕落”;相反,因为山地白人”与奴隶制接触很少,[他们]保留了那种在土地所有者中普遍存在的独立精神。“78

弗罗斯特根据一个群体与奴隶制的历史关联(或缺乏关联)来塑造白人身份,这并不是什么新鲜事。不同寻常的是,弗罗斯特作为伯里亚学院院长的职位迫使他做出直接反映这一信念的政策决定。伯里亚学院是肯塔基州唯一的跨种族学院,也是全国为数不多的几所之一。该学院由废奴主义者于1850年代创建,言行一致:在其运营的第一个十年中,60%的学生是非裔美国人,学院规章没有将种族分开,允许混合住宿和跨种族约会。79 学校的董事会包括非裔美国成员,直到1914年。不用说,这些政策在当时的任何背景下都是非常进步的,更不用说是在前蓄奴州肯塔基州了。

在他担任院长的早期大部分时间里,弗罗斯特支持学校最初的融合理念。当他在1892年接任时,弗罗斯特有雄心勃勃的计划来增加招生人数和扩大学院的捐赠基金。他做到了,到1920年卸任时,“将伯里亚的资产和捐赠价值从20万美元提高到1200万美元”。80 然而,实现这些目标需要一个重大牺牲:他不得不放弃学院的跨种族使命。1896年普莱西诉弗格森案判决使种族隔离合法化并开启了吉姆·克劳法时代后,伯里亚的政策受到外部力量更严格的审查。弗罗斯特面临两难困境:他对”山地白人”的定义根植于这样一个观念,即因为肯塔基州的山区在很大程度上被排除在奴隶经济之外,山地白人摆脱了奴隶制的污点,因此是与拥有奴隶的白人不同的”品种”。但普莱西诉弗格森案之后的政治格局转变,使得弗罗斯特很难既声称山地白人是”例外的”,又支持学院的跨种族政策。

在《黑人南方与白人阿巴拉契亚》一文中,詹姆斯·C·克洛特展示了19世纪末山地人和非裔美国人被描述得多么相似。根据当时主导新兴人类学和民俗学领域的”文化进化”观念,山地白人和非裔美国人都被视为野蛮或原始文化的当代”遗存”。换句话说,他们是白人精英认为自己早已进化超越的文明发展较低阶段的活生生例子。这使得山地白人和非裔美国人在学术上很有趣,但在政治上却是个问题。克洛特认为,随着重建时期的失败以及大量新移民对更大范围内白人身份观念构成额外威胁,进步人士和慈善家故意转移了对非裔美国人关切的关注,转而专注于帮助他们身边贫穷的白人他者。正是这个事件的熔炉诞生了关于阿巴拉契亚的两个最普遍的神话:它的孤立使其成为18世纪美国的活化石,以及它的孤立使其成为伊丽莎白时代英格兰的缩影,该地区的语言和民俗习惯就是证据。

这两种对阿巴拉契亚落后状态的解释都使其”野蛮”的人民成为更容易接受的资源和改革努力的受益者。这些人只是需要被带入现代性;他们不是顽固或具有威胁性的新来者(移民),也不是拒绝消失的丑陋复杂历史的代表(非裔美国人)。克洛特写道:“随着大量东欧移民在美国定居,害怕这种涌入的老牌美国人将阿巴拉契亚地区视为避难所和希望之地。”81 阿巴拉契亚人不仅主要是英国血统的后裔,而且他们是新教徒,不像那个时代的许多移民是天主教徒。而且”阿巴拉契亚白人美国人的状况和需求在一个对黑人进步感到失望的适当时机被呈现给全国。以前专门用于黑人的努力现在可以部分转向山地白人。“82

这就是威廉·古德尔·弗罗斯特所抓住的慈善思潮转变。因此,弗罗斯特对阿巴拉契亚文化的浪漫化渲染以及他为援助贝雷亚学院的山区白人学生而募款,可能更多是出于机会主义而非真正的关心。他真的相信自己所宣扬的关于山区人民和山区文化的神话,还是这些只是为了给贝雷亚学院带来资源的宣传话术?这是一个重要的问题,因为弗罗斯特为当时一些最受欢迎的杂志撰写关于阿巴拉契亚文化的文章,包括《女士家庭伴侣》和《大西洋月刊》。弗罗斯特的事业获得了他的哈佛校友、未来美国总统伍德罗·威尔逊的支持;1899年,时任普林斯顿教授的威尔逊告诉”纽约观众,贝雷亚学院将向阿巴拉契亚人民传授’自我控制’。”

在许多方面,弗罗斯特似乎完全认同”阿巴拉契亚人即盎格鲁-撒克逊人/美国先驱”的理论,这在他极具影响力的文章《我们在南部山区的当代祖先》中得到了证明,该文章发表在1899年3月的《大西洋月刊》上。在文中,弗罗斯特对阿巴拉契亚人民及其生活进行了深度浪漫化和刻板化的描绘。他写道,前往肯塔基东部是”一段比从美国到欧洲更长的旅程;因为一天的行程就能把我们带到十八世纪。“到达那里后,旅行者会看到”美国历史上如此突出的先驱生活的当代延续”,这也是古老英格兰的当代延续:“伴随着这些撒克逊技艺(纺纱、织布等),我们会发现撒克逊语言惊人的延续。山区粗俗的方言与其说是退化,不如说是延续……许多乔叟时代的词汇已被上流社会抛弃,却在这些偏远地区流传下来。”显然,二十世纪之交的肯塔基东部是一个名副其实的历史主题公园。

在《当代祖先》一文中,弗罗斯特还回应了外界人士对该地区”世仇新闻”可能产生的焦虑:“家族情感的另一面是血仇,它至今仍完全存在……作为一种制度,它深深植根于旧世界传统。之所以可能,是因为该地区人民尚未理解生命神圣这一显然现代的观念。山区凶杀案不是为了抢劫。它们几乎都是以荷马式酋长的精神实施的,动机是某种’荣誉问题’。”这里的措辞很值得注意;在短短几句话中,弗罗斯特成功地将阿巴拉契亚人与旧世界、古典希腊和苏格兰氏族联系起来。这是文化合法化的三重奏。

但弗罗斯特在这篇文章中的真正目的是间接地将阿巴拉契亚人与”穷白垃圾”和非裔美国人进行对比,他指出山区白人与这两个群体的不同之处在于他们的历史中没有奴隶制的污点。更直接地,他通过将前者塑造为美国建国理想的活生生体现,将山区白人与新移民进行对比,声称”由于阿巴拉契亚美国没有接受外国移民,它现在包含的革命’儿子’和’女儿’的比例比我国任何其他地区都要高。“我们现在知道,这种说法并不新鲜:约瑟夫·多德里奇在大约七十五年前就将边疆人描述为”他的国家之父”。最终,弗罗斯特对历史的修正主义观点在所有方面都是错误的:肯塔基是一个蓄奴州,欧洲移民几十年来一直在阿巴拉契亚的木材、煤炭和其他行业工作。

弗罗斯特在文章结尾呼吁那些愿意拯救这些”可悲地落后”的人行动起来,说”没有比这更明确地呼吁智慧的、爱国的援助介入了。“弗罗斯特暗示,支持这项事业不仅有益于阿巴拉契亚人,也有益于整个南方,因为”一旦开化,这些高地种群可能会加强整个南部各州。“换句话说,受过教育的山区白人可能会抵消种族危机。弗罗斯特的呼吁还援引了日益增长的优生学伪科学,他声称”当更优雅的圈子中美国家庭不再多产时,山区美国人仍在养育大量健壮的孩子,其数量足以让族长们满意。这样一个人口的潜在价值是显而易见的。“弗罗斯特在这里有点含蓄,让读者自己推断这样的繁育计划如何有价值,但其含义是,培养更多这些”当代祖先”并将他们培养成”聪明而不世故”的人,可能会抵消欧洲移民带来的文化和宗教威胁。

在贝里亚学院,这种对帮助山区白人的关注意味着弗罗斯特必须刻意拆除该学院长期以来的种族平等历史。首先,他”推翻了批准种族间约会的决议。他还阻止种族之间的社交接触。为了寻求与该州整体黑白人口比例相近的有限黑人入学率,他成功了,因为到1903年,961名学生中只有157名是黑人。正如弗罗斯特后来所说,‘我们坦率地转移了重点,更多地吸引山民。’“后来,肯塔基州立法机关于1904年通过了一项法律,禁止肯塔基州公立学校进行跨种族教育。尽管弗罗斯特竭力反对该法案,认为贝里亚的模式可以进一步缩减规模以减少激进程度,但最终他承认”公立学校的种族隔离是’目前肯塔基州最好的安排’。““隔离但平等”的神话赢得了胜利。贝里亚学院直到1950年才再次招收黑人学生。

然而,阿巴拉契亚身份的种族化仍在继续。事实上,到1914年,“山区白人”这个标签被认为过于冗余,以至于该地区的长老会传教士塞缪尔·威尔逊建议改用”山民”一词,因为——在他看来——“没有山区黑人、棕色人种或黄种人。”同样,这是一个明显不真实的陈述,但它强调了二十世纪初创造一种融合的白人意识作为共享的、规范的和无争议的愿望。随着种族在二十世纪头几十年成为一个日益有争议的公共问题,阿巴拉契亚人为发展统一和团结的白人意识定义提供了两个相互依存的好处:一方面,阿巴拉契亚人作为其他被长期稀释的英国过去的孤立遗存的神话支持了种族纯洁性的幻想;另一方面,将阿巴拉契亚人建构为白人他者继续加强了他们与更富有的北方白人之间的阶级障碍。

这种对白人他者的拥抱导致了对该地区产生持久影响的干预和思想。当进步时代的改革者在北方城市忙于为新移民建立定居点时,其他人则离开种族日益多样化的城市地区前往阿巴拉契亚,建立类似的机构来帮助一个现在被视为”美国最纯正的盎格鲁-撒克逊血统”的人群,正如人类学家艾伦·丘吉尔·森普尔在1901年《地理杂志》上的一篇文章中所描述的那样。值得注意的是,森普尔的说法与1900年《纽约日报》上首次出现”hill billie”一词的印刷品相吻合。在那里,hillbilly(乡巴佬)被描述为”阿拉巴马州山区的一个自由不羁的白人公民,他住在山里,没有什么财产可言,随意穿着,随心所欲地说话,有威士忌就喝,心血来潮就开枪。“有趣的是,《纽约日报》的文章特别将hillbilly描述为白人,因为——在随后的几年里——这个词已经成为白人的同义词,就像”山民”已经取代了据称冗余的”山区白人”一词一样。

hillbilly时代已经开始,它引发了一股热潮,将在1930年代和1940年代达到顶峰,但会在之后的几十年里以其他形式继续存在。值得注意的是,这两个术语——“山民”和”hillbilly”——在二十世纪初获得了文化影响力,恰好是西弗吉尼亚大学的学生采用山民作为昵称的时候。而当大学在1930年代末决定选择一个官方的山民吉祥物时,hillbilly热潮正如火如荼。因此,要理解山民新兴意义的全部范围——以及理解围绕山民应该是什么样子以及他(偶尔是她)应该如何行为而进行的斗争,我们需要更仔细地研究hillbilly现象。因为无论好坏,大学吉祥物的基础都是按照流行文化偶像hillbilly的形象创建的,同时也是与之对立的。

西弗吉尼亚大学山民吉祥物诞生的通常年份是1934年,当时Mountain Honorary——一个1904年在西弗吉尼亚大学成立的服务组织——选出了该大学的第一位官方山民劳森·希尔。1937年,Mountain组织制定了年度选拔程序(当前程序的基础),导致博伊德”瘦子”阿诺德当选,他从1937年到1939年担任西弗吉尼亚大学山民三年。(唯一一位担任山民三年的人是洛克·威尔逊,他从1991年到1993年任职。)然而,希尔(图2.1)和阿诺德(图2.2)远非第一批打扮成山民的人;这一传统在Mountain介入规范选拔程序之前已经存在多年。在1934年之前,西弗吉尼亚大学的个人就穿着法兰绒衬衫、工装裤和毛皮背心打扮成山民。

但是,正如我们所见,Mountaineer(山地人)这个标签在1863年建州和1867年大学成立之前的几十年里,就已经被用来称呼弗吉尼亚州西部——后来的西弗吉尼亚州——的居民。然而,这个绰号直到1915年才正式与西弗吉尼亚大学挂钩。4 最早的西弗吉尼亚足球队于1891年由学生梅尔维尔·戴维森·波斯特和比利·迈耶组建,早期的球队被称为Snakers(蛇队)。5 然而,一旦被采用,Mountaineer这个绰号立即受到了球迷的欢迎。1933年西弗吉尼亚大学与西弗吉尼亚卫斯理大学足球比赛的纪念册包含了以下欢呼词,该纪念册将其追溯到1915年:

这是西弗吉尼亚,这是西弗吉尼亚

每个山地人的骄傲。

来吧,老校友们,加入我们这些年轻人

现在我们为西弗吉尼亚欢呼。

该纪念册还包括一个标注为1923年的欢呼词,归功于弗雷德·施罗德,这很可能是无处不在的”Let’s Go, Mountaineers”(加油,山地人)欢呼的起源:

西弗吉尼亚——山地人,

西弗吉尼亚——山地人,

西弗吉尼亚——山地人,

加油——加油!

加油!!!6

施罗德的欢呼词被命名为”Split Yell”(分裂呐喊)这一事实进一步表明,这个欢呼词与今天的”Let’s Go, Mountaineers”欢呼遵循着相同的一呼一应结构。

西弗吉尼亚大学在1915年采用Mountaineers这个绰号很可能不是巧合,考虑到——如第1章所述——大约在这个时候,术语Mountaineer被建议作为阿巴拉契亚地区居民的更好称谓,以替代之前常用的术语mountain whites(山地白人)。7 1900年前后的几十年是外界对阿巴拉契亚产生浓厚兴趣的时期:部分原因是公众对1880年代媒体津津乐道报道的世仇(feuds)持续着迷,部分原因是新兴的神话认为,山地白人是伊丽莎白时代英格兰(或十八世纪美国,取决于你的偏好)的活生生的化身。尽管伊丽莎白神话主要是从阿巴拉契亚内部产生的,但它也是为外人精心编织的叙事。

山地白人,或山地人,被呈现为一个独特且更真实的美国人类别。他们被认为是全国最纯正的盎格鲁-撒克逊血统,并且——正如威廉·古德尔·弗罗斯特、艾伦·森普尔和其他人当时所暗示的那样——与”白人垃圾”(white trash)形成鲜明对比。阿巴拉契亚的捍卫者,如贝里亚学院的威廉·古德尔·弗罗斯特,通过宣扬山地白人来自纯正盎格鲁-撒克逊血统、未受奴隶制腐蚀(而南方”白人垃圾”已被腐蚀)的福音来增加学校的捐赠基金。这是种族分类先前轨迹的一次不寻常转向:此前,当该地区仍是边疆时,山地人的白人身份是与美洲原住民相对照来衡量的,在南北战争之前和之后尤其是与非裔美国人相对照。然而,到了十九世纪末和二十世纪初,山地白人既与被认为因与奴隶制捆绑而被毁掉的”白人垃圾”形成对比,也与从东欧和南欧进入该国并挑战种族分类的新移民潮形成对比。

在十九世纪末和二十世纪初,白人身份被视为一种权利而被囤积起来,如果扩展给新来者就会被削弱。在这个时候,发生了一个耐人寻味且重要的转变。白人阿巴拉契亚人曾经是东部精英用来增强其种族优越感的标尺——回想1817年科妮莉亚·杰斐逊在弗吉尼亚州天然桥遇到”半文明”的原始乡巴佬时的反应。然而,到了十九世纪末,观点发生了翻转:白人阿巴拉契亚人,或山地人,被认为是白人种族中”最纯正”的,移民他者被用来与他们进行衡量。在那个时代的种族氛围中——深受社会达尔文主义和优生学的影响——阿巴拉契亚山区”未受污染”、与世隔绝的人们成为了最白的白人,他们的血统没有被(按照那个逻辑)其他种族或族裔群体的血液所玷污。到1915年,山地人已经成为所有真正美国特质的浪漫化身,使其成为大学特别吸引人的绰号。但在采用Mountaineers这个名字时,西弗吉尼亚大学无意中采用了一个其身份将永远与二十世纪初关于种族和白人本质的关切紧密相连的吉祥物。

对阿巴拉契亚人民”盎格鲁-撒克逊主义”的坚持与该地区此时日益增长的族裔多样性现实背道而驰。鲁迪·艾布拉姆森和罗伯塔·坎贝尔解释说,“即使在作家们在19世纪末和20世纪初塑造神话般的盎格鲁-撒克逊阿巴拉契亚时,意大利人、波兰人、匈牙利人和其他族裔工人在煤田劳动力中占到了40%之多,更不用说他们在新兴工业革命的城市商店和工厂中的存在。”8 许多非裔美国人也在这些行业工作。因此,关于山地白人”纯正性”的叙事是一个虚构,但却是威廉·古德尔·弗罗斯特等筹款人和优生学家可以利用的虚构。

然而,二十世纪初关于种族和族群的观念并不是影响西弗吉尼亚大学山地人形象形成的唯一因素。阶级意识和作为弱势群体的感觉同样是重要的影响因素。回想一下多德里奇1823年《乡巴佬与花花公子的对话》中的乡下人(Backwoodsman)。在击倒那个胆敢称他为”野蛮人”的自以为是的花花公子(Dandy)后,乡下人教训他,告诉他如果没有乡下人的劳动,花花公子和他那些”上流人士”朋友将一无所有:他们”可以自由享受我们辛劳的果实;可以在我们挨饿的地方饱餐;可以在我们战斗的地方欢庆;但你们所有人都要冒险,别对乡下人说废话。“这个《对话》很容易改编成一个世纪后西弗吉尼亚的工作环境:只需将乡下人变成煤矿工、伐木工或钢铁工人,他们被富有的外来工业家侮辱和利用,这些工业家自以为知道什么对他们无知的员工最好。乡下人通过言语和武力展示了他对权力失衡的清醒认识,并展示了他对外来者精英主义的抵抗。二十世纪初西弗吉尼亚的劳工组织者采取了类似的抵抗态度。难怪西弗吉尼亚成为劳工运动的有力熔炉。西弗吉尼亚人在山地人(Mountaineer)这个形象中已经拥有了一个代表草根诚信和固执的有力象征。我认为,正是这种防御性的自豪感是山地人身份的核心,也是山地人与早期的擅自占地者和后来的山地乡巴佬(hillbilly)的区别所在。

随着木材、天然气和煤炭工业在十九世纪末和二十世纪初占据了西弗吉尼亚就业部门越来越大的部分,西弗吉尼亚人看到这些行业的大部分财富流向了外州的所有者和经营者,而不是工人。这一时期该州劳工激进主义的高涨证明了人们对这些状况日益增长的不满。但外来者坚持用”山地乡巴佬”的术语来描述这种抵抗。一个值得注意的例子是前面提到的哈特菲尔德-麦考伊世仇,历史学家约翰·亚历山大·威廉姆斯认为,这场世仇更可能根植于经济冲突,而不是归因于涉及的苏格兰-爱尔兰家族天生喜欢斗殴的特性。威廉姆斯说,“世仇在西弗吉尼亚这一地区从前工业社会向工业社会转折点爆发并非巧合”,并指出这场特定的世仇”恰好在山地人的生活方式开始消失的历史时刻,戏剧化地展现了西弗吉尼亚偏远地区的传统生活。”

因此,我们开始看到西弗吉尼亚大学的学生在1910年代和1920年代初自称为山地人就不足为奇了;到那时,前面提到的经济变化已经发生。山地人再次成为一个怀旧的形象,回顾一个更简单、更浪漫的时代——当然,多德里奇的乡下人在近一个世纪前就起到了同样的作用。但就像多德里奇的乡下人一样,新兴的山地人也有一些东西要证明:他不是那个容易被精英外来者——无论是花花公子还是富有的工业家——吓倒的愚蠢乡巴佬。山地人生来就有自我意识,了解外来者如何看待他,并且肩负着反驳这些刻板印象的责任。

然而,这种强烈证明别人错误的欲望的另一面,是同样强烈地希望证明自己的价值和在创造这些刻板印象的精英世界中发挥作用的能力。西弗吉尼亚大学山地人也诞生于这种融入、被视为”正常”的焦虑。正如威廉姆斯所说,“大多数西弗吉尼亚人——特别是代表他们集体行动的领导者——都试图成为主流的一部分。他们在每个时代都试图找到绕过、跨越、穿过或突破大山造成的经济繁荣障碍的方法。”在这种背景下,将西弗吉尼亚大学的运动员——以及延伸到学生和校友——描述为山地人是具有策略性和颠覆性的。第一批山地人只能声称拥有源于经验的天生智慧,而现在这种智慧可以通过正规大学教育来培养和磨练。现在成为山地人意味着一个人受过教育,而不是没有受过教育。西弗吉尼亚大学的山地人可以与任何州受过大学教育的公民平起平坐。

这种被视为主流一部分的焦虑在二十世纪变得越来越重要,正如我们将在本章和其他章节中看到的:在山地人历史的特定时刻,关于山地人在外来者眼中的形象、它代表西弗吉尼亚大学和西弗吉尼亚人的意义的焦虑,爆发成关于山地人应该是什么样子以及他们应该如何行为的全面战斗。这种焦虑特别集中在该州的旗舰大学是合理的,它象征着该州与边界外更大文化的联系和渠道,代表着该州在提供教育和经验以准备其公民进入那个更大的、有人可能会说更精英的领域方面的(实际)投资。

但当然,正如西弗吉尼亚大学在二十世纪头一二十年采用了山地人这个绰号一样,另一个描述阿巴拉契亚人的术语也在涌现——这个术语将在大众文化中获得更广泛的流传,并产生更持久的影响:乡巴佬。正如第1章中提到的,hill billie这个词首次出现在1900年的《纽约日报》上。在那里,乡巴佬被描述为”阿拉巴马州山区自由自在的白人公民,他住在山里,没什么财产可言,穿着随意,说话随心所欲,有威士忌就喝,想开枪就开枪。“12 有趣的是,《纽约日报》的文章特别将乡巴佬描述为白人,因为——在接下来的几年里——这个术语成为了白人的同义词,正如山地人取代了据称多余的术语山区白人。

这个术语迅速流行起来。帕特里克·盖纳指出,“八年后,即1908年10月27日,德克萨斯大学英语讲师小莱昂尼达斯·沃伦·佩恩博士完成了他的第一份方言和口语表达列表,其中包括’hillbilly’。”13 到1934年,这个术语已经被广泛认可,被收录进《韦氏新国际词典》。在1900年到1934年之间,推动这个术语流行的是我们现在称之为乡村音乐的爆炸式增长。当乡村音乐首次被录制然后广播时,这种新声音还没有统一的标签,hillbilly这个术语填补了这一空白。不过,与山地人这个术语一样,hillbilly这个术语虽然表面上去种族化了,但本质上仍是种族性的。这个术语吸引唱片公司,因为它将其所描述的音乐与白人爵士乐和古典音乐区分开来,也与当时另一个主要的小众音乐类型区分开来,后者被称为种族音乐(或使用辛辛那提国王唱片公司广告中的术语,深褐色唱片;[图2.3])。hillbilly这个术语让消费者能够识别艺术家的种族,而无需明确的标签;它也承认白人音乐家可能有多种音乐流派,同时将黑人音乐仅仅基于种族限制在单一类别中。但是,在将乡巴佬音乐和种族音乐对立起来的同时,制作人或许无意中也在两者之间建立了联系。正如安东尼·哈金斯所说,“尽管’hillbilly’作为一种音乐流派和表演者的标签,明确表示’白人’,但它构成了一个奇怪的混合文化和种族类别,既不同于又类似于非裔美国人和其他非白人形象。”14

当西弗吉尼亚大学在1915年采用山地人这个绰号时,它是在依附于这个形象家族谱系中高贵的一面,那一支源自荒野居民(backwoodsman)和拓荒者(frontiersman)——被吹捧为真正的白人和美国人的那一支。hillbilly这个术语在这种对山区人民极度浪漫化的观点之后出现,这可能不是巧合。根据使用者的不同,它可以被视为贬义的(当局外人使用时)或赋权的(当内部人声称时)。无论如何,乡巴佬的形象似乎部分是为了戳破关于山区白人纯洁性的过度夸大的观念而出现的。哈金斯关于乡巴佬形象代表”一个奇怪的混合文化和种族类别”的观察进一步表明,乡巴佬的出现是为了挑战关于该地区种族纯洁性的虚假主张。因此,正如西弗吉尼亚大学自我认同为山地人一样,乡巴佬——一个更新、更广泛吸引人的山区人民漫画形象——也在获得动力。而且乡巴佬不仅仅吸引局外人:正如我们将看到的,西弗吉尼亚大学的学生也被它吸引。在接下来的几十年里,该大学将努力把山地人的形象拉回到拓荒者/荒野居民的谱系一端。

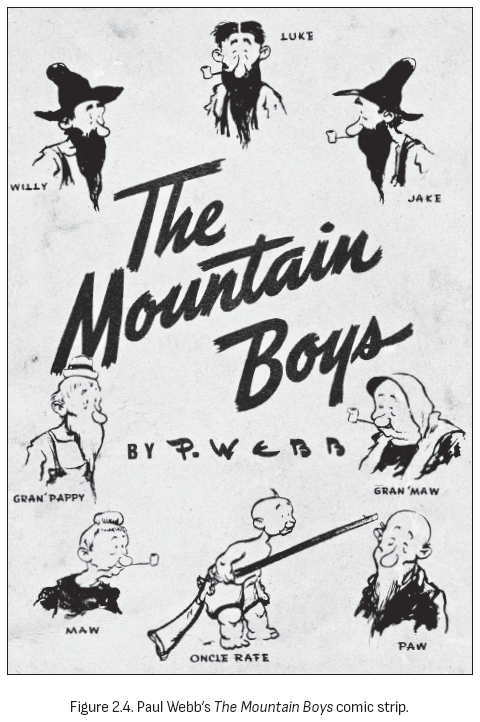

很难夸大二十世纪初”hillbilly”(乡巴佬)这一形象的巨大流行度和持久力。在对hillbilly形象的全面研究中,Harkins将1920年代和1930年代描述为hillbilly图标的全盛时期,他指出”到1930年代中期,这个词已经无处不在。“[15] 它的影响力超越了乡村音乐,延伸到电影,尤其是连环漫画:1934年见证了Al Capp的连环漫画《Li’l Abner》、Paul Webb的《Mountain Boys》(《Esquire》杂志的固定栏目)以及Snuffy Smith角色在Billy DeBeck长期连载的连环漫画《Barney Google》中的首次登场。[16] 虽然我们可能对《Li’l Abner》和《Snuffy Smith》最为熟悉,但Webb的《Mountain Boys》在当时似乎更具影响力。这部漫画描绘了三个可互换的兄弟Luke、Willy和Jake,巩固了hillbilly懒惰、暴力酗酒者的刻板印象,并将他们与月光酒罐、玉米芯烟斗和猎枪紧密联系在一起([图2.4])。这部连环漫画在《Esquire》杂志连载至1948年,1938年《Mountain Boys》在电影《Kentucky Moonshine》中被永久记录([图2.5])。[17] 正如Harkins所指出的,”这部电影几乎获得普遍好评,揭示了到1938年hillbilly形象已经变得多么不具争议性”:虽然《制作守则》明确将黑人、意大利人、中国人和墨西哥人角色列为电影中可能存在问题的角色,但《Kentucky Moonshine》在获批时没有对其山区人物形象提出任何异议。[18]

同年1938年,西弗吉尼亚州第二任桂冠诗人Roy Lee Harmon出版了一本名为《Hillbilly Ballads》的诗集,收录了他为Beckley《Post-Herald》同名专栏撰写和发表的诗歌,他同时也是该报的体育编辑。在书的前言中,Harmon解释了他这样命名这本书的原因:

“在许多场合,我看到西弗吉尼亚人仅仅听到’Hillbilly’这个词就感到冒犯。

坦率地说,我无法理解为什么。

对我来说,这个词没有任何污名。

相反,我将它作为荣誉徽章佩戴。

毕竟,什么是Hillbilly?

他是在我们心爱的群山中出生和成长的人,在那里上帝将自然之美倾洒成辉煌的堆积。那里有无法用简单数字计算的自然财富,在曾经是荒野的地方,坚韧的盎格鲁-撒克逊人建立了一个现代而重要的联邦。“[19]

Harmon使用的”盎格鲁-撒克逊人”一词,正如我们从William Goodell Frost等人早期对阿巴拉契亚的描述中所知,是白人的代名词。到1930年代末,“hillbilly”这个词在经济上颇具价值,Harmon在1945年接受《National Hillbilly News》采访时讨论了这一激励因素。在采访中,Harmon

“讲述了一个晚上,大约在1938年左右……他试图在收音机上调到一个好节目。但他从收音机扬声器里听到的都是他所谓的’悲伤哭泣的民谣’。据说他厌恶地踢了收音机一脚,说他可以在一小时内写出四首这样的’感伤曲调’。他妻子建议也许他可以用这种方式赚点钱。然后他开始打赌说他必须在15分钟内写出一首感伤曲调。在灵感闪现中,他写了《Deep in the Hills》。他在钢琴上弹奏了它,但似乎忘记了它。多年后他在书桌里找到了手稿,把它给了在芝加哥WLS电台《National Barn Dance》节目中演出的Judy和Julia Jones。他又忘记了它,直到她们告诉他芝加哥的一位出版商喜欢它并想出版它。”[20]

虽然我们可能会想象当时只有阿巴拉契亚地区以外的人有兴趣利用hillbilly形象赚钱,但显然情况并非如此,尽管Harmon似乎没有从他的任何hillbilly作品或感伤曲调中获得多少利润。

Harmon对hillbilly形象污名的不关心,大概是因为到1930年代末,hillbilly已经是一个可识别的喜剧类型,大多数消费者理解它是一长串”智慧傻瓜”的最新化身。《Li’l Abner》中的Dogpatch, USA足够通用,可以在不同时期被认为是肯塔基州、田纳西州、阿肯色州、乔治亚州或阿拉巴马州[21],这表明没有一个州声称拥有hillbilly这个称号,或感到被它独特地压迫。事实上,正如Harmon的前言所暗示的,到1930年代末,这是一个可以作为荣誉徽章佩戴的标签。hillbilly这个形象,就像一个世纪前的backwoodsman(边疆居民)一样,已经演变成民间英雄和骗子形象。hillbilly的巨大吸引力在很大程度上在于他扮演傻瓜从而智胜”上层人士”的能力,即使他的胜利有时可能是无意的。

hillbilly热潮是二十世纪初大众媒体在美国传播的一部分,当时美国人开始通过广播、唱片和电影拥有集体流行文化。随着这些媒体将hillbilly介绍给阿巴拉契亚地区以外的人们,它们也将hillbilly介绍给了他自己:阿巴拉契亚地区的人们开始意识到其他人如何看待他们,就像十九世纪初关于backwoodsmen的故事在东部流行时一样。这个时代出现了一种新的自我意识,到了1930年代和1940年代,阿巴拉契亚人要么接受这个标签并自豪地佩戴它,要么强烈反对它。

反对hillbilly形象的斗争已经开始。到1945年,即使是Grand Ole Opry的George Hay——在1920年代曾将自己的广播节目描述为”hill billy effort”——也宣称:“我们从不使用[hillbilly]这个词,因为它是带着嘲笑意味创造出来的……而且,根本没有这种人。”[22] Hay可能对这个词在他首次使用后的二十年间的演变方式感到不满,但到他在1945年发表这一声明时,hillbilly已经是一个根深蒂固的流行文化形象,正如我们稍后将看到的,WVU学生积极接受了这一形象。但Hay并不是唯一一个想要阻止hillbilly发展的人:西弗吉尼亚州的州长也在紧追其后。

Mountaineer的frontiersman和hillbilly版本之间的紧张关系在1930年代升级,这十年是WVU决定选择官方Mountaineer吉祥物的时期。尽管早在1927年Clay Crouse自愿担任这一角色时,就有许多学生非正式地打扮成Mountaineer参加体育赛事,但第一位由Mountain Honorary选出的官方Mountaineer是1934年的Lawson Hill。[23] 值得注意的是,1934年也是漫画人物Li’l Abner、Mountain Boys和Snuffy Smith首次亮相的同一年。改编自漫画Mountain Boys的电影Kentucky Moonshine将在1938年上映,也就是Mountain正式确定Mountaineer选拔流程的一年后。大学决定在流行文化hillbilly处于巅峰的同一个十年正式确定Mountaineer的选拔流程、职责和外观,这不可能是巧合。WVU体育网站指出,“1930年代末Mountain会议的记录表明,一位捐赠者向荣誉组织捐赠了几张鹿皮,要求为Mountaineer制作鹿皮服装。在此之前,Mountaineer穿着工装裤、法兰绒衬衫、浣熊皮帽、羊皮或熊皮背心,并携带一支步枪。”[24] 工装裤和法兰绒衬衫明显代表hillbilly;而鹿皮则代表backwoodsman/frontiersman。

Mountaineer装备的这一转变意义重大:到1934年,当大学正式采用Mountaineer作为吉祥物时,不难理解为什么学校——以及整个西弗吉尼亚人——可能更喜欢backwoodsman的形象而非hillbilly。该州的经济遭受了大萧条的严重打击;在一些县,失业率超过80%。[25] Mountaineer在大萧条期间对西弗吉尼亚人承担了更重要的象征意义,因为这一形象让人回想起居民别无选择只能自给自足、节俭和坚定的时代。Mountaineer在很多方面是西弗吉尼亚人的榜样,他们试图在艰难的经济时期生存下来,同时保持自主和尊严。

这场将西弗吉尼亚人与他们的边疆根源联系起来并将他们与hillbilly形象分离的斗争,正在由政府正式发起;战场便是联邦作家计划(FWP)的西弗吉尼亚分支。联邦作家计划是工程进度管理局的一部分,旨在雇用失业作家研究和撰写美国指南系列丛书,被描述为”一种公共Baedeker指南,它将向好奇的旅行者指出每个州和县真正有旅行价值的地点。“[26] FWP各州和市政分支机构的主要目标是出版各州及其主要城市的指南——这些出版物将列出游客的驾车路线和目的地,同时也作为所描述地点和人民的便携式历史。这些指南试图捕捉美国各地无形的文化遗产,并在强调工业和进步的同时,对过去和当地传统保持敬意。

《美国指南》融合怀旧与进步的特点在西弗吉尼亚州尤其难以实现,主要是由于时任州长霍默·“洛基”·霍尔特近乎偏执的担忧。他对《西弗吉尼亚指南》的顾虑使其直到1941年他任期结束后才得以出版。从某种程度上说,霍尔特整个州长任期的议程都围绕着文化表述问题展开。他的主要成就之一是成立了州宣传委员会,“一个负责反驳负面宣传并推广州正面形象的机构。”27 八十年前的西弗吉尼亚州比现在更为乡村化,但尽管如此,大部分人口都能轻松接触到广播、报纸和电影。鉴于乡村音乐、连环画和电影在20年代和30年代的迅速兴起,山区人民突然能看到外人眼中的自己,或者更准确地说,外人希望看到的他们。所有这些因素共同塑造了与以往截然不同的州身份认知。

霍尔特对西弗吉尼亚形象的焦虑集中体现在州指南上。霍尔特对其内容拥有绝对否决权。他主要关注的是指南对该州劳工历史的叙述;霍尔特希望从稿件中删除整篇关于西弗吉尼亚劳工的文章,认为这是激进的宣传。28 霍尔特还反对指南对西弗吉尼亚日常生活的描述:他想删除一张农业安全管理局拍摄的煤矿工人使用锡制洗衣盆的照片,因为这暗示西弗吉尼亚人没有室内管道。他想删除一张儿童坐敞篷卡车上学的照片,因为这暗示西弗吉尼亚的孩子”像赶往市场的牲畜一样被赶去上学”。他希望删除所有关于咀嚼烟草的内容。他反对一篇描述传统草药疗法的民俗文章,因为这带有迷信色彩,他也不喜欢那个老笑话——农民用霰弹枪将玉米粒射进山坡来种玉米。29 综合来看,这些例子清楚表明霍尔特非常在意这类内容会如何强化外人对西弗吉尼亚人作为乡巴佬的刻板印象。他还反对指南中更进步或更具批判性的内容,特别是那些反驳西弗吉尼亚是全白人州观念的照片和描述。霍尔特要求删除关于墨西哥和意大利移民对该州劳动力贡献的细节、关于”黑人歌手拿着班卓琴和吉他在查尔斯顿街头用约德尔唱法演唱山地民谣”的内容,以及关于”查尔斯顿的黑人公民受到政党说客诱骗”的叙述。30 这些内容显然妨碍了霍尔特明确表述的西弗吉尼亚作为”一个为其盎格鲁-撒克逊传统感到自豪的州”的观念。31

因此,霍尔特公开决心维护山地人与白人身份之间的联系:他使用盎格鲁-撒克逊传统这一措辞明确呼应了世纪之交的观念,即阿巴拉契亚人是更”正宗”、更少”污染”的白种人,而不是南方的”白人垃圾”。然而,到霍尔特在20世纪30年代末做出这一声明时,这种”盎格鲁-撒克逊纯正性”的主张已经过时且备受争议。正如安妮·阿姆斯特朗在1935年题为《南方山地人》的文章中所写:

关于南方山地人,人们说了很多、写了很多荒谬的东西,田纳西河谷项目将影响他们中许多人的命运,因而使人们再次关注他们。关于这些原始民族,似乎一方面没有什么太过浪漫,另一方面没有什么太过怪诞而不可信。他们被称为”南方山区人民”、“我们的南方高地人”——这些名称对山地人自己来说同样陌生;被心理学家和社会学家称为我们的”当代祖先”,并与其他落后的美国人一起被更轻浮的评论家称为”乡巴佬”。但无论用什么名称,他们仍然是一个显然引起无穷好奇的民族,似乎任何人即使只是最随意的接触后,都可以冒险做出解释。来访的诗人和小说家编写关于他们的故事,让他们说出一种显示作者自己创造力的行话,但这会让任何真正的山地人像听到印地语一样深感困惑。32

仅在这几句话中,阿姆斯特朗就巧妙地戳穿了几乎所有关于阿巴拉契亚人的刻板印象,并有效描述了外人对该地区及其人民仍然存在的”无穷好奇”。

霍尔特在”阿巴拉契亚人作为盎格鲁-撒克逊人”这个话题上来得太晚了。但他可能有进一步的动机这样标记他们。在她文章的其他部分,阿姆斯特朗展示了这些关于该地区人民种族纯正性的主张如何被用来剥削他们的劳动。她认为,盎格鲁-撒克逊神话本质上是由外人制造以惠及外人的公关手段:

最能说明误读这些人的例子,是北方实业家在南方商会的帮助下,近年来试图将山地居民作为廉价劳动力来源进行剥削的著名行动。他们四处宣扬,在南部山区的高速公路沿线的广告牌上大肆宣传,这里终于有了百分之百的盎格鲁-撒克逊人——在任何情况下都可以依赖的忠诚、感恩、顺从的工人。33

Armstrong的话表明,Holt可能是出于经济而非情感原因坚持西弗吉尼亚人的”盎格鲁-撒克逊血统”:向外人宣扬这个神话对他来说在经济上是有利的,这样可以吸引工业和就业机会进入该州。Holt将州指南——一份明确旨在向外人介绍西弗吉尼亚并鼓励旅游和商业投资的出版物——视为向读者重复这一神话的理想工具。Armstrong的文章表明,到1930年代,阿巴拉契亚人在种族上与”穷白垃圾”截然不同且在种族上优越的伪科学观念已被认清其本质:一派胡言。在她的文章中,Armstrong还巧妙地驳斥了外人对阿巴拉契亚方言的描述,并将阿巴拉契亚人民和土地遭受的任何退化归咎于外部剥削。这并不是说Armstrong所说的都正确;在文章后面,她又重复了关于私酿酒和乱伦的阿巴拉契亚刻板印象,并在描述山地居民为”一个强壮、骨架粗大、桀骜不驯的种族,对他们来说,为某事或根本不为什么而战,构成了生命的呼吸,是尘世欢乐的精髓”时显得过于浪漫。34

然而,Armstrong文章中最引人入胜的是她将山地居民的身份描述为一种”表演”,这种表演既迎合又偏转外人的刻板印象:

南部山地居民,虽然不识字、“落后”,但并不容易解读。他不会向雇他在山路上当向导、向他购买野生浆果、自制炉边扫帚、钩针地毯甚至私酿酒的避暑别墅住客展露自己;更不会向在山区酒店与他偶遇的博学而文雅的客人展露自己;也不会立即向提议以他为稳定而廉价基础进行建设的实业家展露自己;甚至对为他尽心尽力工作的山区安置工作者也不会完全展露自己。就像黑人一样,他们经过几代人的适应以达到保护目的,在与白人的关系中成为了出色的演员,山地居民——尽管他的行为源于不同的根源——以一种几乎令人难以置信的狡猾方式掩饰自己。35

这让人想起非裔美国民俗学家和小说家Zora Neale Hurston对黑人人类学研究对象如何应对白人人类学家的精彩描述:

黑人提供的是羽毛床式的抵抗,也就是说,我们让探针进入,但它永远不会出来。它被大量的笑声和玩笑闷住了。我们策略背后的理论是:“白人总是试图探究别人的事。好吧,我会在我思想的门外放些东西给他玩弄和摆弄。他可以读懂我写的字,但他肯定读不懂我的心思。我会把这个玩具放在他手里,他会抓住它然后走开。”然后我会说我要说的话,唱我要唱的歌。36

用外人或北方人替换”白人”,Hurston的引述同样可以描述阿巴拉契亚人为保护自己免受那些试图剥削或嘲笑他们的人而采取的掩饰行为。非裔美国人和山地居民面对外人时的狡猾提醒我们,成为一个骗术师(trickster)不仅仅是当小丑:它更多的是关于生存和抵抗。

Armstrong的描述在多个层面上都很重要。首先,尽管她回到了用其他种族群体——这里是非裔美国人——来衡量白人特质的旧模式,但她这样做的方式完全不同。她将”黑人”的身份表演与山地居民的身份表演进行比较,目的不是像历史上那样建立种族等级制度,而是将两个群体联系起来。她建立的联系是文化上的而非生物学上的,她描述的共同行为是保护性的:出于截然不同的原因,“黑人”和山地居民都戴上面具来保护自己免受外人伤害,因为这两个群体都有理由怀疑外人意图伤害他们。面具允许Hurston所描述的那种”羽毛床”式互动:它给外人一种有所收获的感觉,而实际上只是触及了表面。骗术师偏转了对其社区的潜在威胁,而外人则带着自以为理解了他者的想法离开。

阿姆斯特朗对山地人”面具”的描述尤其重要,因为在她的文章发表的同一时期——1930年代中期——西弗吉尼亚大学选择山地人作为其官方吉祥物,并决定扮演这一角色的人不戴面具。西弗吉尼亚大学山地人过去和现在都是为数不多的大学体育吉祥物之一,他是一个可识别的个体,而不是穿着服装的匿名人物。然而,在山地人形象中仍然存在着面具化的元素。尽管我采访过的前西弗吉尼亚大学山地人经常告诉我,他们不认为自己是吉祥物,也不认为鹿皮服装是一种装束,但他们常常描述穿上鹿皮服装是一种变革性的体验,这种体验将他们从日常身份中提升出来,进入一个更宏大、更超然的身份。尽管西弗吉尼亚大学山地人因其没有真正的面具而显得特殊,但西弗吉尼亚大学山地人在穿上装备并转变为山地人的神话形象时,仍然戴上了象征性的面具。

阿姆斯特朗对山地人如何”以一种几乎令人难以置信的狡猾方式”表演他们身份的描述,也可以用来描述1930年代到1940年代期间西弗吉尼亚大学学生非正式地演绎山地人身份的方式。尽管大学在1934年正式认可了山地人吉祥物,并在1937年规范了山地人的传统服装,但这仅仅发生在学生们已经自己扮演这一角色多年之后。重要的是要记住,官方的西弗吉尼亚大学山地人是从学生们非正式、自发的表演中产生的,这些学生在大学正式任命之前就主动扮演山地人角色多年。而且学生们在选拔程序正式化之后仍然继续扮演山地人。这种演绎包含了恶作剧者的所有元素:通过装扮成山地人,学生们可以沉迷于原本会受到谴责的行为。他们可以携带枪支和私酿酒壶(moonshine jug),大喊大叫,侮辱对方球队,而这一切都是以支持自己社区的名义。在许多方面,这与当前球迷和学生在比赛日采用的行为放纵许可相同。那么,在1930年代和1940年代,在大学决定指定一位官方山地人之后,学生们从扮演山地人中得到了什么?在第二次世界大战之后,他们对西弗吉尼亚大学山地人的表演又发生了怎样的变化?

1930年代乡巴佬(hillbilly)形象的巨大流行,为西弗吉尼亚大学学生提供了一个榜样和目标,当他们在一个更广阔、更复杂的文化舞台上思考作为山地人的意义时。哈金斯指出,乡巴佬形象”在1930年代中后期达到顶峰,并一直持续到第二次世界大战结束,乘着…对普通民众的美化和对地区生活与文化的迷恋”的浪潮,这使得联邦作家计划(FWP)的指南得以普及。事实上,在第二次世界大战期间,军人们免费收到了韦伯的《山里的孩子们》漫画平装本,而壶乐队(jug bands)是军队中流行的娱乐形式。当退伍军人回到校园时,他们沉浸在乡巴佬的流行文化图像中,并且刚从海外的经历中回来,这使他们能够在更大的背景下思考自己的文化遗产,战后时期正是重塑西弗吉尼亚大学山地人的成熟时机。与此同时,《军人权利法案》(GI Bill)使西弗吉尼亚大学山地人与”白人身份”的传统关联变得复杂,因为它允许来自代表性不足的族裔群体和工人阶级家庭的男性首次上大学。这些变化为山地人形象表面之下潜藏的阶级意识带来了新的活力,同时也挑战了山地人必然是(借用霍尔特州长的话)“盎格鲁-撒克逊血统”的假设。

西弗吉尼亚大学成立时,只招收白人男性。第一批女性于1889年入学,第一位获得学士学位的女性于1891年毕业。非裔美国人直到1938年美国最高法院裁决后才被录取,该裁决要求大学录取非裔美国学生参加”在非裔美国人州立院校中不提供的任何研究生课程”。因此,第二次世界大战后西弗吉尼亚大学校园里唯一的非裔美国人是研究生;非裔美国人直到1954年《布朗诉教育委员会案》裁决后才能作为本科生入学。

因此,战后的西弗吉尼亚大学仍然以白人为主,尽管白人的定义正在迅速扩大,包括移民和族裔群体的成员,这些人在十年甚至二十年前都不会被归入这一类别——意大利裔和东欧裔人。战后的西弗吉尼亚大学比战前和战时要大得多。1946年秋季,当《军人权利法案》生效时,“入学人数飙升至创纪录的6,010人”,而新生班级中60%是退伍军人。到1948年秋季,入学人数已达到八千名学生。为了满足住房和教室空间的巨大需求,“课程从上午8点到晚上10点以及周六进行…学生们涌入公寓和宿舍楼、政府剩余的营房和拖车以及摩根敦家庭的住宅;五名退伍军人与欧文·斯图尔特校长的家人一起住在校长住宅的二楼”。

在1946年秋季入学WVU的六千名学生中,有我的父亲David Barr Hathaway,他是Calhoun County本地人,最近刚从军队退役,曾在北非和意大利的步兵部队服役。和其他退伍军人一样,他四处寻找住处,最终通过朋友介绍住进了Trinity Hall,这是一座由圣公会教堂拥有和管理的寄宿房屋,“专供贫困的圣公会男性居住”。我父亲既不贫困也不是圣公会教徒,住在这栋三层楼房里的大多数人也都不是。事实上,Trinity Hall已被定为危房并计划拆除,但为了解决住房短缺问题被允许暂时继续开放。我父亲在那里住了四年,直到这栋建筑最终在1950年左右被拆除。从他在Trinity Hall房间里的一张照片可以看出(图2.6),他认为自己是个hillbilly,并为此”该死地自豪”。

如前所述,hillbilly这个词既普遍又有争议。和其他文化标签一样,一些被贴上hillbilly标签的群体成员拒绝接受它,而另一些人则在文化再挪用的行动中拥抱它。在1949年《Rayburn’s Ozark Guide》的一篇文章中,作家Elsie Upton这样解释这个过程:

如果我伸出手与你相见并说”我是个hillbilly”,我就把睦邻政策带到了你的门前。我传递的是友善,这种友善体现了多年来与那些寻求帮助同胞的人们的接触。我带来的是勇气,这种勇气由那些克服障碍、战胜贫困的先辈们所培养。我带来的是正直,这种正直源于一种高尚的生活方式。

但是,如果我碰巧听到有人贬低性地使用这个词,“hillbilly”这个崇高的称号就不复存在了,而且由于我自己作为hillbilly和那个粗俗肮脏、无知贫困的hillbilly之间没有区别,我敢说——

一个人自称hillbilly是完全可以的、光明正大的,但普通人喜欢自己来做这个声明——因为这样做就额外赋予了尊重之光。

Upton的描述准确概括了被文化局外人称为hillbilly和自称hillbilly之间的情感和修辞差异。她也简洁地描述了两者之间的区别:对局外人来说,hillbilly是肮脏的、贫穷的、无知的;对局内人来说,他是友善的、勇敢的、高尚的。

然而,Upton没有指出的是,hillbilly标签允许这两种版本共存于同一个形象中。当然,我父亲声称自己是hillbilly并为此”该死地自豪”,与其说是因为做个好邻居,不如说更多地与粗俗和”自由”有关(尽管Upton将hillbilly与美国对拉丁美洲的睦邻政策联系起来值得称赞)。更具体地说,我父亲对hillbilly身份的认同是他拒绝并宣布独立于主导校园社交生活的传统希腊文化的方式。这是所有住在Trinity Hall的人共同的情感,他们以自己是GDI(goddamned independents,该死的独立人士)而非兄弟会成员为荣。事实上,住在Trinity Hall的许多人当时不会被任何兄弟会接纳,因为他们中许多人来自意大利、亚美尼亚、波兰和其他族裔社区,是在西弗吉尼亚煤矿、钢铁厂和玻璃厂工作的移民的儿子。这些移民群体中的许多人当时仍然只是勉强被视为白人,而Morgantown本身就为其庞大的工人阶级意大利裔美国人社区设有隔离街区。许多Trinity Hall的住户也是来自Wheeling等工业城市或贫困农村县的第一代大学生。大多数人是二战退伍军人,决心充分利用《退伍军人权利法案》(GI Bill)提供的机会。由于其构成特点,战后时期的Trinity Hall成为研究这一时期Mountaineer概念转变的有用案例。

Trinity Hall 绝对不是兄弟会,但它确实将自己定位为校园社区中的官方宿舍。事实上,1948 年《Monticola》年鉴中对该宿舍的描述(图 2.7)展示了 Trinity Hall 如何有意识地在校园社区中定位自己,并与兄弟会形成对比。年鉴 Trinity Hall 页面上的文字指出,“Trinity 是校园中最杰出的宿舍之一”,并且”它已连续数年在学业成绩排名中位居第一”。45 更值得注意的是,对宿舍居民的描述称他们来自”各行各业”,使 Trinity Hall 成为”校园中更具代表性的群体之一”。46 Trinity Hall 清楚地意识到,其自身的种族和阶级多样性使其作为校外住宿空间显得不同寻常且与众不同。尽管如此,它仍积极参与希腊社区和更大的大学社区中的正式和非正式竞争。因此,虽然居民可能希望将自己与兄弟会的阶级精英主义区分开来,但他们也想积极地与希腊社区竞争,既包括正式方式,如返校节装饰和其他比赛,也包括非正式方式。因为虽然 Trinity Hall 吹嘘自己拥有校园内所有住宿宿舍中最高的平均 GPA,但它也为自己类似《动物屋》的氛围感到自豪。这是一座满是恶作剧者的房子。

2007 年对前居民进行的访谈始于讨论宿舍中经常供应的”激情潘趣酒”的配方(“把你手头的任何酒瓶都扔进去,包括标签”)。一位前居民在 2007 年重聚前收到的一封信讲述了一个关于宿舍外观不佳的故事:显然,一位父亲带着他的儿子(一位准居民)来到 Trinity Hall 查看,看看这里是否可以作为儿子在 WVU 上学期间的住处。仅仅几分钟后,他们就下楼了,父亲被听到说:“你不会住在这个脏兮兮的宿舍里!见鬼,我宁愿为你建一座兄弟会会所,也不让你再踏进这里!”47 Trinity Hall 居民身份认同的关键在于看似矛盾的既聪明又叛逆,而且往往体现在同一个行为中。他们可以像其他人一样尽情狂欢,但仍然”在学业成绩排名中位居第一”,正如他们年鉴页面上所记载的那样。

1946 年的新生班级与以前的班级截然不同,不仅在西弗吉尼亚大学如此,在整个美国也是如此。大多数入学的男性是返校退伍军人,年龄比普通大学新生大,并且拥有丰富得多的世界经验。我父亲经常讲述大学对录取这么多退伍军人的焦虑,管理人员担心战争会使学生更具攻击性并容易诉诸暴力。现实情况是,大多数人只是渴望回归正常生活。唯一关于退伍军人殴打其他学生的故事与退役军人用暴力抵制强迫他们戴之前强制性的新生小圆帽有关。

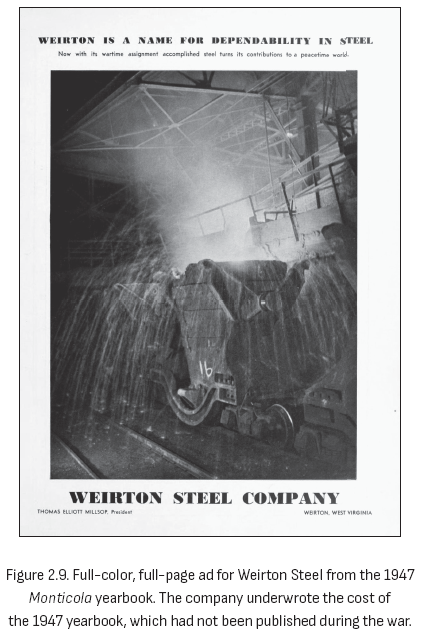

1947 年的《Monticola》在多个层面反映了学生群体的这一里程碑式变化。开篇页面设定了主题,用军队风格的字体拼出信息”欢迎回来……回到学校……回到工作……回到娱乐……最重要的是……回到西弗吉尼亚大学”:这是一条旨在将退伍军人融入国内和校园生活的信息(图 2.8)。48 1947 年年鉴在其他方面也值得注意。由于战争期间纸张短缺,年鉴自 1943 年以来就没有出版过,似乎只是在 1946-47 学年期间,由于 Weirton Steel 的慷慨赞助才在经济上成为可能,该公司补贴了其制作并在多个页面上展示自己,包括一个全彩页面(图 2.9)。49 整个出版物中男子气概的叙述力量强大:从战争中归来的男人、工业实力以及大学橄榄球的恢复(在战争期间也曾暂停)。

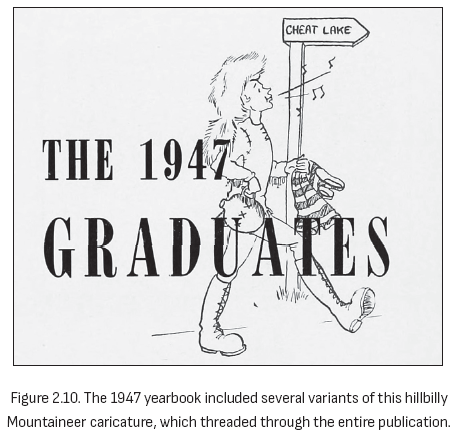

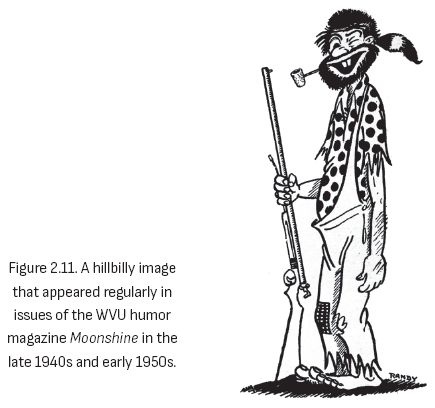

1947年和1948年年鉴的重要意义还在于,两本年鉴的图形都突出展示了一个乡巴佬风格的山地人(Mountaineer)形象。这些图像不是那种超男性化的拓荒者,而是典型的衣着寒酸、扛着步枪、豪饮私酿酒的乡下人刻板形象([图2.10])。更值得注意的是,大学允许这些图像出现在官方出版物中,这意味着对这一形象的默许认可,而这种情况在今天绝不会发生。尽管在这些年鉴出版时,身穿鹿皮装的官方山地人吉祥物已经存在了十年,但众多不一致的乡巴佬山地人形象表明,官方形象尚未完全成形。官方的西弗吉尼亚大学山地人可能看起来像拓荒者,但非官方的乡巴佬山地人在战后西弗吉尼亚大学校园里远比前者更受欢迎。校园幽默杂志《私酿酒》(Moonshine)——无论是其标题还是其艺术作品——都表明,乡巴佬形象实际上比拓荒者形象更受青睐,至少在其幽默和娱乐潜力方面是如此([图2.11])。

值得注意的是,当时这个山地人形象并非西弗吉尼亚大学所独有。阿巴拉契亚州立大学的乡巴佬式吉祥物约瑟夫(Yosef)几乎在同一时间诞生,并通过类似的过程形成。约瑟夫最初是为1942年阿巴拉契亚州立大学年鉴《杜鹃花》(The Rhododendron)设计的一个形象,但真正流行起来是在1946-49年的战后年代,当时

约瑟夫在学生报纸《阿巴拉契亚人》(The Appalachian)担任客座社论作者。他使用山区方言写作,喜欢拼错单词。

1947年1月,Yoseff去掉了第二个”f”,变成了Yosef。1947年11月22日,大学举办了约瑟夫先生和夫人比赛。获得这些头衔所需的技能包括呼唤猪和鸡。

1948年3月12日《阿巴拉契亚人》版面上的一张照片首次提到约瑟夫作为山地人队吉祥物。这张照片称他为永久的大一新生。

1949年,48岁的二战老兵约翰·盖夫里奇(John Geffrich)成为最早的约瑟夫吉祥物之一。盖夫里奇帮助建立了男性本科生扮演留胡子、穿工装裤、叼烟斗、戴草帽男子的传统。

显然,阿巴拉契亚州立山地人队和西弗吉尼亚大学山地人队一样,在二战后的几年里都乐于玩味典型的乡巴佬形象。然而,与约瑟夫不同的是,到1940年代末,西弗吉尼亚大学山地人已经身穿鹿皮装十年了。当时涌入西弗吉尼亚大学校园的退伍军人渴望扮演山地人,但他们选择了更像约瑟夫的乡巴佬版本,穿着工装裤、法兰绒衬衫和软帽。这种装扮与更广泛的流行文化中的乡巴佬形象密切相关,这一形象不仅在那个时代的西弗吉尼亚大学年鉴中复制,也以其他形式出现。1946年秋和1947年秋返校周末的花车和兄弟会房屋装饰都以乡巴佬山地人为特色。但不仅仅是希腊会员在竞相展示他们能设计出最巧妙的乡巴佬身份展示。三一堂(Trinity Hall)的独立学生决心与更有特权的同学在公平竞争的基础上竞争,以赢得最佳返校装饰奖。

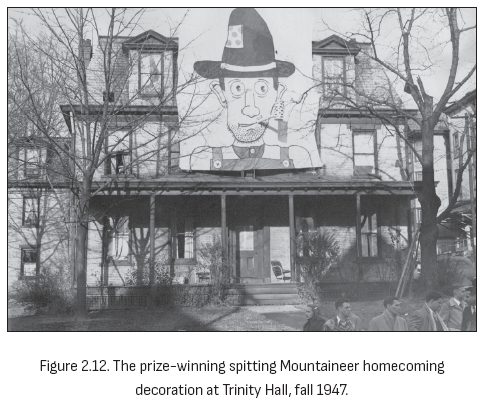

他们成功了:三一堂凭借1947年返校装饰获得了第二名,他们在房屋外部安装了一个巨大的山地人脸,能说话、抽烟斗,还能间歇性地吐烟草([图2.12])。由于三一堂的许多住户都是工程专业学生,或者在战争期间有机械方面的技术经验,这让他们能够创造出一个精心设计的装置,他们在一套规格说明中详细规划了所需材料以及山地人脸的建造和操作步骤。

六十年后,三一堂的前住户们仍然为这一成就感到无比自豪。在2007年的同学聚会上,他们中的一群人讲述了这个获奖展示是如何诞生的幕后故事。

大卫·哈撒韦(DH):汉克·辛谢尔伍德(Hank Hinshelwood)……他去了查尔斯顿,把这一切都画了出来。他和鲍勃·里格斯(Bob Riggs)。他们……他们做了这个非常详细的计划,在前廊上方有一张山地人的图片,叼着一个正在冒烟的玉米芯烟斗,还有我们录制并通过扩音器播放的对话,然后每隔一段时间,他就会清清嗓子,然后吐。我们有一个人坐在楼上大厅里,浑身被水淋湿,用一根绳子绑在那里一个弹簧式水龙头上,你知道,当他听到”吐”的时候,他就会拉下把手,向前院吐出一大股水。

但我们需要一个大框架……来建造、支撑那个山地人。我们决定让它每个方向大约20英尺。你看过那些照片了。而Tom Ferris……[对Tom说]现在Tom你纠正我,如果我说错了——

Tom Ferris (TF): 矿务局提供的管子。

[笑声]

DH: Tom,Tom Ferris在Field House那边的美国矿务局工作。他说,“嗯,我们院子里堆了很多管子……一英寸半的管子,我们可以把它弄到那里。”……Tom说,他认识那里的看门人,而且……在换班之前,Tom说他总是洗澡。所以,他在11点过后在淋浴间里待大约十分钟,于是我们弄到了Jim Thoms的车,他有一辆大型敞篷轿车,我们把车开到Beechurst Avenue,老Field House旁边,停在矿务局前面。

然后Tom下车……车主……他真的很担心。我想这是有充分理由的。因为这将是一次大规模的盗窃![笑声]

DH: Tom上去把那扇大门推开,你知道,走进去按下那个大开关,打开了所有的泛光灯!

[笑声]

DH: [笑]嗯,车主开始发动引擎,他现在就要离开了。Ferris说,“不,如果他们看到我们在黑暗中到处移动会可疑!你知道,警察路过看到我们打开了所有泛光灯,搬运管子,他们不会觉得有什么问题!”

很明显,为这些来路可疑的装饰赢得奖项,对战后Trinity Hall的居民来说是纯粹胜利的时刻,证明他们不仅能与希腊兄弟会竞争,而且能用他们的智慧和机械技能击败他们。在很多方面,通过建造这个典型的山地人形象,Trinity Hall的男生们成为了山地人,既完全融入了大学社区,也展现了山地人的价值观——独立、机敏和生存技能。

他们试图在1948年返校节重复这一壮举,当时他们制作了一个巨大的机械山地人,模拟砍掉一只斗鸡的头,因为返校比赛是对阵南卡罗来纳大学([图2.13])。在这些人物后面,他们在床单上画了一幅乡村场景的壁画,覆盖了整个前廊,前台阶上方画了一个户外厕所;要进入Trinity Hall,你必须穿过厕所进入。

在2007年的重聚会上,他们回忆起完成这项工程所需的工程技巧:

David Hathaway (DH): 我记得……驱动整个装置的引擎是220伏的。Trinity Hall里没有这个电压,而且……他们拿着大鳄鱼夹进到地下室,把它接到城市电表那一侧的线路上——

Howard Atkinson (HA): 他们免费得到了220伏电压!不用花钱——

DH: 不用花钱,就能运行那个。

HA: 那东西一直运转。我们前几天还在说,如果你记得的话,有人被指定一直守卫着。日夜守着那个东西,因为有很多人……嫉妒那个东西,或者就是足够顽皮想要破坏它——

Nello Antonucci: 是兄弟会——他们总是赢得奖项。

DH: 是的,没错。而我们,我们在赢得……奖项的那一年打破了局面。

我们再次看到,Trinity Hall的男生们通过与兄弟会对立(并积极竞争)来定义自己,并凭借他们的天生智慧和规避法律的意愿将自己定位为优越者。这样,他们的故事与欺骗者故事的悠久传统相吻合,特别是那些关于乡下人战胜试图贬低他们的人的流行故事。就像Doddridge笔下的拓荒者一样,Trinity Hall的居民给兄弟会的花花公子们狠狠地一拳,并用这一拳提醒他们,他们不仅理解而且怨恨,并会积极抵制基于社会阶层的贬低。只是这一次,这出戏剧在校园里上演——而且更有意识地定义了成为山地人的意义。

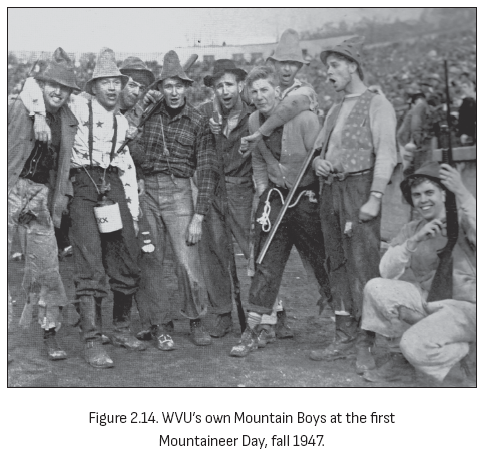

然而,在这一时期,不仅仅是Trinity Hall的男士们致力于为自己定义山地人形象。战后年代见证了西弗吉尼亚大学学生非常积极和充满活力的努力,他们玩弄山地人的形象——尽管(或者也许正是因为)大学在十年前就已经将这一形象正式化和界定化。1947年返校节后,一群学生决定下一个比赛日将成为山地人日。1948年《Monticola》年鉴中的一张照片清楚地显示了Webb的《Mountain Boys》连环画的影响(图2.14);这些男士特意打扮成那个非常具体的乡巴佬形象,下方”Mountain Boys”的标题更强化了这一点。当然,具有讽刺意味的是,今天我们可能会认为这张照片是刻板和贬低的,但事实上,通过装扮成Mountain Boys,这些男士展示了他们的文化素养。《Esquire》杂志当时将自己定位为相对高雅的男性刊物(尽管其穿着暴露的女性照片可能会让人对这种评价产生怀疑),只有那些熟悉该杂志常规栏目(包括Webb的《Mountain Boys》连环画)的人才能理解这身打扮的笑点。这些男士远非简单地接受和反映更广泛的乡巴佬文化观念,他们实际上在积极地抗争:他们的服装展示了他们的文化素养和文化品位,使他们能够对《Mountain Boys》身份提出比普通《Esquire》读者更有效的主张。

在1947年第一个山地人日,男学生被鼓励打扮成乡巴佬以激发学生对球队的支持(当然,女性仍然被要求穿裙子、丝袜和高跟鞋)。显然,这项活动相当成功,Mountain Boys携带的大多数酒壶不仅装满了真酒,而且在比赛期间和之后都被喝光了,因为一种无序的精神席卷了校园。在某些方面,管理层对返校退伍军人缺乏控制的最大担忧在第一个山地人日得到了证实。我父亲喜欢讲述他的一位教授对这一事件的反应:

当时我参加了由James Paul Brawner教授的美国文学课……他是英语系主任……在山地人日之后的星期一,他明显不安地来到班上。他就”文明的薄弱外表”向我们讲了大约十五分钟。他觉得他在星期六观察到的情况可能会使大学生活倒退几十年……不用说,这次活动对学生群体来说是一次巨大的成功。

事实上,山地人日在1947年之后的每年秋季都成为一项非官方的、由学生组织的活动,并最终被大学接管,重生为现在所庆祝的山地人周。根据西弗吉尼亚大学对该活动的官方历史,山地人日”是在1947年构思的,作为一项激发更多学校精神的活动。最初的周末从西弗吉尼亚大学对肯塔基大学橄榄球比赛前一晚在旧运动场举行的集会开始。比赛后,举行了一场要求穿山地人服装的舞会,并为最能代表真正山地人的服装颁发奖项。“显然,官方历史已经净化了对第一个山地人日的描述。正如我父亲对这一描述冷静地评论:”关于这一周的在线历史非常有趣,但遗漏了最初庆祝活动的体验。”

“最初的庆祝活动”具有Mikhail Bakhtin狂欢理论的所有元素——一个人们可以暂时参与颠覆性甚至怪诞行为的空间。在狂欢氛围中,通常的社会规则不仅被抛弃,有时甚至被颠倒:每个人都被要求参与通常被禁止的行为。第一个山地人日显然就是这种情况,它具有更容易识别的狂欢形式的所有元素,比如新奥尔良狂欢节:夸张的服装、酗酒和整体的不良行为。正如我父亲的邮件所暗示的,管理层随后进行镇压的事实是该活动成功的最明显标志。如果Brawner博士读过Bakhtin的作品,他至少会在理论上理解,通过暂时抛弃社会规范,狂欢化起到强化这些相同社会规范的作用。一旦无序之日结束,参与者预计将再次循规蹈矩,就像虔诚的天主教徒在狂欢节后进行圣灰星期三和大斋期的庄严仪式一样。

尽管—或者很可能正是因为—校方对第一届山地人日的谴责,它成为了一年一度的传统。1949年,一位摩根敦的记者声称”不完全满意大学生们在将山地人描绘为’穷苦白人垃圾’时所展现的原创性和足智多谋,这些人显然把所有时间都花在拿着目录册去户外厕所上。“显然这位作者没有理解学生们在表演山地人身份时所进行的深层演绎。1951年6月版的《西弗吉尼亚大学公报》将山地人周末(现在已经延长到不止一天)描述为”学生们为自我娱乐而留出的”庆祝活动。公报中的照片和说明都表明,四年后,这一传统已经稳定下来并发生了转变。山地人周末成为了一项既定活动,但文字表明大学仍希望与之保持距离:这是一项学生自发的、为”自我娱乐”设计的活动,这一描述反映了校方对其作为一种不成熟、放纵活动的厌恶。七十多年后,大学仍然延续这一传统,这一事实表明校方最终认识到,在庆祝”山地人”身份的活动中存在某些潜在的积极意义—但他们希望由自己来定义这一身份,并确保它尽可能与乡巴佬形象脱钩。

第一届山地人日的年鉴照片显示了西弗吉尼亚大学山地人形象的这种转变(图2.15)。虽然照片中仍有一些穿着《山地男孩》风格服装的男子,但我们也看到了更具拓荒者特征的人物,身着鹿皮衣、头戴浣熊皮帽。重新想象和扮演山地人似乎成为战后学生,特别是退伍军人重新融入大学生活和当地文化的一种方式。这似乎特别适用于三一堂的一些居民,他们以前因为种族和阶级背景而被排除在山地人身份之外。将山地人描绘为一个讽刺形象、一种夸张,为其他人扮演这一角色打开了空间;而将其描绘为肌肉发达的拓荒者则不然。在许多方面,这种阶级斗争继续潜藏在关于西弗吉尼亚大学山地人应该是谁、应该是什么,以及他或她在代表该州时应尽什么职责的辩论之下。有些人认为山地人代表了自由思考、打破常规的乡巴佬—一个从与压迫他的权威对话甚至破坏权威中获得极大乐趣的个体。另一方面是那些将山地人视为天生温文尔雅的荒野居民的人,认为他凭借源于艰苦经历的常识和智慧,成为领导者和粗犷同胞的榜样。

如果这场辩论听起来很熟悉,那是应该的:二十世纪中叶乡巴佬与拓荒者山地人之间的斗争在许多方面呼应了十九世纪初占地者/荒野居民的辩论。我们又回到了安德鲁·杰克逊和戴维·克罗克特,乡巴佬处于杰克逊那一端,拓荒者处于戴维·克罗克特那一端。随着20世纪50年代的推进,这两个人物之间的联系和区别变得越来越重要。

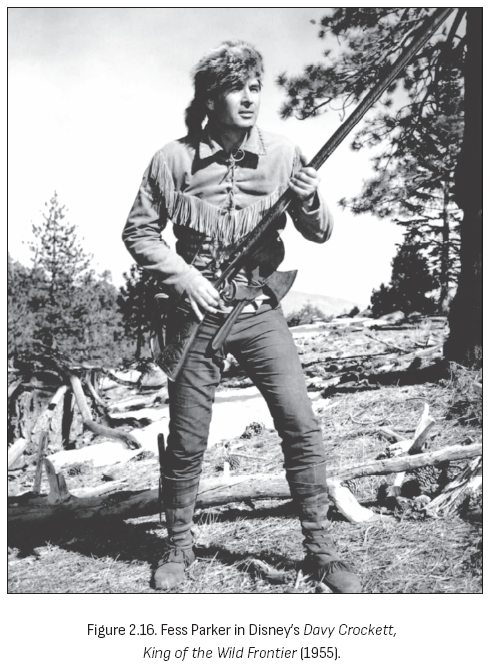

在整个20世纪50年代,西弗吉尼亚大学山地人的乡巴佬版本被消除了,拓荒者山地人成为官方认可的、有人可能会说是被驯化的版本。这一转变呼应了乔治·海伊在20世纪40年代拒绝使用”乡巴佬”一词来描述大奥普里剧院,以及霍尔特州长希望微观管理西弗吉尼亚州的形象以远离乡巴佬刻板印象的愿望。但另一个更强大的力量导致了乡巴佬山地人的消亡:华特·迪士尼工作室,其广受欢迎的电视连续剧《戴维·克罗克特,印第安战士》提供了一个标志性的流行文化版本的强悍拓荒者,令人无法抗拒(图2.16)。正如艾伦·巴拉所写:

直到迪士尼工作室的《戴维·克罗克特,印第安战士》于1954年末在ABC播出(该电视台与迪士尼共同制作了这些剧集),戴维·克罗克特才被人们遗忘,这种说法并不正确。但这位老猎熊人转国会议员再转民间哲学家已经陷入了某种低谷期。在迪士尼之前,他曾是大约二十多部故事片的主题,但其中大部分是在无声电影时代拍摄的。最接近近期主要电影的是1950年乔治·蒙哥马利主演的《戴维·克罗克特,印第安侦察兵》。

在他1954年的著作《被遗忘的拓荒者:戴维·克罗克特的一生》中,马里昂·迈克尔·纳尔通过对克罗克特拓荒时代逝去所代表的纯真丧失的哀叹触动了人们的神经。几乎是在回应纳尔一般,迪士尼的前三集,以1955年初的”戴维·克罗克特在阿拉莫”结束,不仅使克罗克特重焕活力,而且将他变成了电视史上第一个主要的商品化狂潮。

迪士尼的克罗克特故事作为其每周《迪士尼乐园》选集节目的一部分播出,开启了玛格丽特·J·金所说的”克罗克特热潮”。60 这档电视节目不仅吸引了大量观众,其主题曲——由比尔·海耶斯录制的《戴维·克罗克特之歌》——在公告牌排行榜上停留了二十周,其中五周位居全国第一。61 正如肖恩·格里芬指出的,“众多其他艺术家(包括田纳西·厄尼·福特、埃迪·阿诺德、伯尔·艾夫斯、米奇·米勒,甚至是好老费斯·帕克本人[在迪士尼剧集中扮演戴维·克罗克特的演员])都录制了自己的版本……在六个月内,所有版本的唱片总销量接近700万张专辑。”62

尽管西弗吉尼亚大学山地人所戴的浣熊皮帽在1937年就成为吉祥物官方服装的一部分,但它的重要性是通过”克罗克特热潮”得以巩固的。尽管许多当代记载和历史表明,实际上克罗克特很可能从未戴过浣熊皮帽。在《迪士尼乐园》播出克罗克特剧集后的几个月里,仿制浣熊皮帽的销量激增。63 在迪士尼的呈现中同样突出的还有鹿皮衣、软皮鞋和步枪,这些至今仍是西弗吉尼亚大学山地人的标准装备。

众多学者推测,为什么克罗克特在历史的这一节点成为典型的边疆人,取代了此前更知名、更受推崇的丹尼尔·布恩。64 金认为”迪士尼的克罗克特,这个有尊严的普通人——和蔼可亲、睦邻友好、关心公民事务、积极向上,简而言之,以他人为导向——使他成为1950年代最合适的理想人物,“65 而艾伦·纳德尔推测”像他主要观众的父母一样,[克罗克特]是一名退伍军人(印第安战争),像他们的总统一样,他进入了政治生涯。“纳德尔进一步指出,迪士尼对克罗克特在阿拉莫之死的呈现”以冷战战士的形象塑造了克罗克特的记忆,因’自由’事业而被吸引到异国土地上。“66

在他1940年关于克罗克特持久传奇的开创性文章《六个戴维·克罗克特》中,沃尔特·布莱尔描述了克罗克特人格的六个不同变体,这些变体在克罗克特生前和死后被普及并用于政治利益,其中大多数与”第一个克罗克特”,即克罗克特本人几乎没有相似之处。67 布莱尔描述了后来克罗克特化身所附加的特质:他是一个乡下人,虽然书本知识不多,但常识丰富;一个”不仅愚蠢和滑稽,而且恶毒”的乡野之人;一个坚定独立的”土布先知”;一个”本能地逃离文明的无远见的孩子”;以及”初期的穷白人……内含衰败因素。“68 因此,从许多方面来看,戴维·克罗克特既为乡巴佬山地人提供了模板,又以高贵边疆人的形式为他提供了完美的解药。

因此,乡巴佬版本的西弗吉尼亚大学山地人在克罗克特热潮后几年就走向终结,这或许是不可避免的。乡巴佬山地人最终在1957年5月中旬被正式”取缔”,当时学生会主席罗杰·汤普金斯写信给西弗吉尼亚大学校长欧文·斯图尔特,宣布学生政府执行委员会通过以下决议。汤普金斯在这里对理想山地人的描述显然来自迪士尼的戴维·克罗克特:

鉴于执行委员会认为山地人的真正精神体现在浣熊皮帽和鹿皮制服上,并且鉴于我们认为对山地人精神和传统的自豪感和尊重确实有明确的需要,我们特此决议,所有涉及或暗示将山地人解读为”乡巴佬”的标志、符号和形象的销售,即带酒壶、毡帽、赤脚和破烂衣服的形象,应立即停止,因为这些使用会引发对我们山地人精神和传统的不良和贬低的含义。69

斯图尔特热情地表示同意,在回复汤普金斯的信中说:“依我之见,这是非常可取的一步。我希望你和你的同事们寻求所有学生组织的支持,以实现这项决议的精神。”70 他立即写信给校园中心(山地人会堂)的鲍里斯·贝尔普利蒂和校园书店的露丝·罗宾逊,请求他们合作”结束将山地人表现为’乡巴佬’的做法。“71 斯图尔特进一步要求立即停止”销售将山地人解读为’乡巴佬’的商品”,72 这引发了罗宾逊相当不满的回复,她指出虽然她会遵守,“我检查了我们的滑稽山地人印刷商品库存,发现我们的损失超过300美元。”73 显然,乡巴佬山地人的消亡既有商业影响,也有文化影响。

具有讽刺意味的是,学生们和Stewart实际上只是用另一个大众媒体塑造的阿巴拉契亚身份形象替换了原有的形象:Paul Webb的《山地男孩》中的滑稽乡巴佬(hillbilly)版本被迪士尼的Davy Crockett所取代。而边疆人(frontiersman)山地人的定义更加狭隘,相比乡巴佬山地人留下的游戏和颠覆空间要小得多。然而,乡巴佬和边疆人确实共享独立和反叛的特质。正如Griffin所指出的,迪士尼版本的Crockett并不是第一个被描绘成永远孩子气、容易感到无聊的冒险家的版本;相反,这种将Crockett描绘为”自由漫游、热爱玩乐的暴发户的形象可以追溯到更早于这些电视剧集的时期”,可以追溯到1830年代、40年代和50年代的Crockett滑稽年鉴。这些年鉴将Crockett描绘成一个”自主的、自由漫游的青少年”,他是”放荡的、边缘的、野性的”。因此,用边疆人替代乡巴佬,赋予了边疆人山地人以体面,同时仍然允许偶尔的野性行为自由。但是用Davy Crockett边疆人替代乡巴佬延续了山地人必须是白人的观念。也许并非巧合的是,1954-55年的Crockett热潮恰好在最高法院对布朗诉教育委员会案作出裁决后几个月爆发。Crockett热潮可能部分是由于白人身份不再等同于美国身份的焦虑所推动,使白人观众能够重新连接一个据称不受种族紧张局势困扰的边疆过去,并重新确立美国历史的白人至上主义版本。

到1950年代末,这种对消失中和已消失的边疆过去的怀旧本身已经成为一个悠久的传统,正如我们之前所见,可以追溯到Doddridge的《荒野居民与花花公子的对话》,经过杰克逊时代,进入19世纪末和20世纪初,当时阿巴拉契亚的倡导者恳求外来者在山区白人文化被现代性不可逆转地玷污之前保护和保存它。随着1950年代过渡到动荡的1960年代,这种怀旧情绪变得更加强烈,也更加复杂。随着美国卷入越南冲突,以及战争变得越来越不受欢迎,一个手持步枪的年轻人的形象从怀旧转变为令人不安地唤起当下。这个武装的山地人是爱国者,为他的国家而战吗?还是一个愤怒而危险的年轻人?山地人身份的双重根源将在这个时代发生冲突——无论是比喻上还是实际上。

1960年代的WVU山地人

大学的举措在1950年代末将Davy Crockett式的WVU山地人神圣化是完全成功的:六十多年后,山地人的外观或装备几乎没有任何变化。乡巴佬版本——至少在外观方面——再也没有出现过,尽管他的影响以无拘无束、离谱行为的形式挥之不去,这将在第5章中讨论。

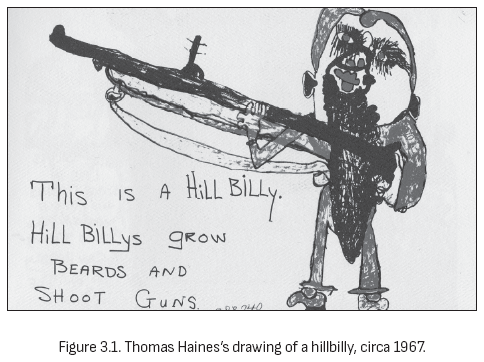

在许多方面,山地人外观和装备的这种转变体现在Thomas Haines在1960年代末创作的艺术作品中,他是来自西弗吉尼亚州查尔斯顿的一位发育障碍青年,是该市信仰工作坊(Faith Workshop)的客户。Haines是一位才华横溢的自学成才艺术家,1967年,信仰工作坊与Kanawha县智力迟缓儿童协会(现为三河区Arc)合作出版了一本Haines作品的小册子,书名不幸地定为《男童Tom眼中的西弗吉尼亚》。该书似乎是作为筹款活动而创作的。该书的序言指出,Haines对”为西弗吉尼亚插图一本关于’他们骄傲的州’的书的兴趣促成了这部经典作品。工作人员……欣赏他的作品并希望展示它。”

Haines的插图比我可能做的更简洁清晰地总结了山地人形象的乡巴佬版本和边疆人版本之间的区别。根据Haines的说法,“乡巴佬(Hillbillys)留胡子并射击枪支”(图3.1)。西弗吉尼亚边疆人也携带步枪,但这个形象穿着鹿皮衣并戴着浣熊皮帽,据推测是刮过胡子的(图3.2)。案件结束。

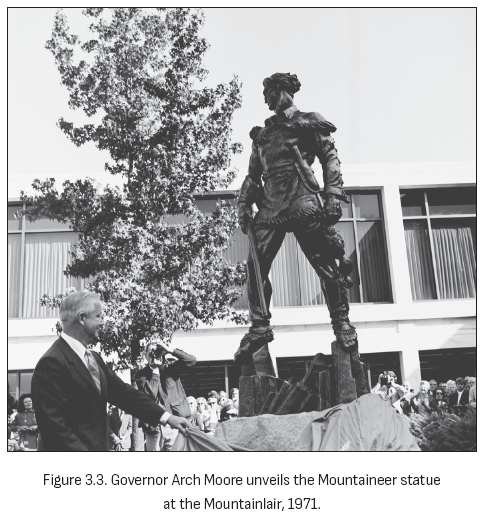

Haines 1967年的插图捕捉了WVU山地人在1960年代整个十年间所呈现的一系列形象变化,这十年见证了山地人的步枪被拿走,但也在其结束时迎来了第一批留胡子的山地人之一。虽然WVU山地人形象的这些方面在这个时代继续保持流动性,但其他方面在校园内委托和竖立山地人雕像的努力中变得固定下来,这完全是字面意义上的固定。这项工作于1950年正式开始,但征集设计和筹款活动在接下来的二十年中持续进行,最终在1971年10月在Mountainlair前揭幕了标志性雕像(图3.3)。

这一过程漫长而充满争议,正如学生事务助理副校长戈登·索恩(Gordon Thorn)在其著作《山地人雕像》(The Mountaineer Statue)中所述。索恩是推动雕像项目实现的最重要力量,他指出到1950年代后期,该项目陷入了关于雕塑设计和位置的争论中,但有一点”达成共识的是斯图尔特校长提出的想法,即雕像应该帮助消除西弗吉尼亚州的’乡巴佬’形象。“不仅山地人(Mountaineer)乡巴佬形象已从校园书店的库存中清除,现在还将竖立一座拓荒者山地人雕像,以确保乡巴佬形象被彻底驱逐。

雕像的建造过程贯穿整个1960年代,这是一个巨大变革的十年,无论是整个世界还是西弗吉尼亚大学都是如此。虽然在1950年代竖立一座持步枪的年轻人雕像似乎没有争议,但到1971年雕像实际揭幕时,一个持步枪的年轻人形象已经带来了截然不同的联想,因为越南冲突在1960年代不断升级,强制征兵制度及其抵抗运动也重新启动。从该过程的最早阶段来看,设计方案似乎就包括了步枪。唐纳德·德卢(Donald DeLue)是最终被选中的雕塑家,他创作了这座标志性雕像,他将模型中的山地人描述为一个”坚韧粗犷的类型”,他”坚守自己性格中坚韧诚实的美德”——这些美德包括”想象力、勇气、正直和信念。“到1960年代,德卢列举的这些形容词呼应了150年来对边远地区居民、拓荒者和山地人的历史描述,从约瑟夫·多德里奇(Joseph Doddridge)开始,一直延续到1950年代的克罗克特热潮。

索恩关于雕像历史的著作描述了1960年代期间阻碍雕像进展的诸多争议——争议主要集中在最终雕像的放置位置以及完成工作所需的资金。然而,尽管确保雕像设计和创作的努力是在美国在越南的军事存在迅速升级的背景下进行的——从1962年的9000名驻军增加到1969年的50万,征兵范围也在扩大,让越来越年轻的人手中握上了真正的步枪——包括许多来自西弗吉尼亚的年轻人——但对于步枪的存在似乎根本没有任何争议。可能是我的郊区成长经历让我觉得奇怪,在那个年轻人拿着枪每天在越南死去、政治暗杀震撼全国、许多美国人突然对自己叛逆的孩子感到恐惧的十年里,竟然没有人质疑描绘一个持枪年轻人的智慧。

步枪被纳入而从未受到质疑这一事实表明,这个形象更多是该州失落和令人惋惜的过去的象征,而不是对更加混乱的现在的反映。可以肯定的是,雕塑家德卢希望山地人雕像通过提醒观众祖先的拓荒精神来激励他们努力提升自己。雕塑家指出,山地人”站在巅峰之上,俯瞰整个世界”,他希望雕像能提醒观众这个崇高形象的美德,即前面提到的”想象力、勇气和正直”。然而值得注意的是,德卢将这些美德与当下的混乱对立起来,他写道:“这些是我们希望在当今这个时代唤起人们记忆的美德,在这个时代,许多人在低谷中挣扎。”德卢在1967年12月写给山地荣誉组织(Mountain Honorary)的信中表达了这些观点,在这一年里,美国许多城市的贫民区发生了起义,出现了大规模的反越战抗议活动,旧金山的爱之夏吸引了嬉皮士们响应蒂莫西·利里(Timothy Leary)的号召”打开思想,融入时代,退出主流”。这些近期事件无疑代表了德卢所看到的”许多人正在挣扎”的”低谷”。

德卢的话不仅为山地人雕像蒙上了怀旧色彩,也带有反动色彩:这个类似戴维·克罗克特的山地人唤起了德卢列举的美德,但也清楚地表明山地人有一把步枪,而且他不怕使用它。我并不是说德卢或大学管理层有意将山地人雕像塑造成一个威胁性的形象。但推进德卢设计方案的决定似乎确实受到了这样一种观念的影响,即年轻人需要一个可见的提醒,提醒他们”真正的”山地人美德,以及”更好的”时代,那时世界(据称)更加简单。

然而,到1971年山地人雕像揭幕时,西弗吉尼亚州和西弗吉尼亚大学已经深受越南冲突的影响。事实上,这十年的第一位西弗吉尼亚大学山地人——1960年的山地人威廉·麦克弗森——毕业后参军,并于1965年12月在越南阵亡(图3.4)。麦克弗森的堂兄罗伯特·R·理查兹回忆他是”一个自由的灵魂。他似乎没有任何顾虑;事实上,他能惹的麻烦越多,他就越高兴……比尔是一个外向且富有创造力的人,甚至认为规则只是为了创造例外的机会”——这是麦克弗森之前和之后许多西弗吉尼亚大学山地人的哲学。理查兹在一篇在线纪念文章中写道,麦克弗森的淘气性格使他看起来不像一个军人:“当得知他毕业后通过了预备役军官训练团(ROTC)、获得了军衔并打算把军队作为职业时,真是令人惊讶!像比尔这样富有创造力、外向、打破规则的人进入军队?!这似乎是一场灾难的配方。”但事实上,正如理查兹后来从一位认识麦克弗森的预备役军官训练团教授那里了解到的,“比尔已经发展成为一个富有创造力、外向的领导者。”到这个时候,麦克弗森既能成为恶作剧者又能成为坚定领导者的能力应该不会令人惊讶,因为我们已经看到山地人这个形象经常体现这些看似矛盾的品质。

这十年的第一位山地人成为那个年代最具决定性和分裂性冲突的受害者,这当然是悲剧性的。但遗憾的是,考虑到西弗吉尼亚年轻人在整个战争中遭受的巨大生命损失,这也并不特别令人惊讶。西弗吉尼亚州在越南冲突期间的人均死亡率是所有州中最高的:1,182名西弗吉尼亚本地人丧生,人均死亡率为每万名居民8.41人,而其他州的全国平均水平为每万名居民5.89人。这场冲突影响了每个人。也许正因为如此,西弗吉尼亚大学校园内的反战情绪在这十年后期之前一直很低沉,直到越南和国内发生的事件,如美莱大屠杀的揭露和肯特州立大学的国民警卫队枪击事件,使得即使是最坚定的支持者也开始质疑美国的介入是否值得造成如此多的死亡和动荡。当山地人雕像于1971年竖立起来时,一个拿着步枪的年轻人的形象唤起了士兵和反战抗议者的双重意象。这个整洁的拓荒者是爱国者还是反叛者?山地人的根源使他被以两种方式看待。

1960年代对西弗吉尼亚人在其他方面也具有历史意义:阿巴拉契亚地区再次被渴望帮助(和剥削)该地区穷人的外来者”发现”。约翰·F·肯尼迪在1960年选举期间大力争取西弗吉尼亚州和阿巴拉契亚地区的选民;记者查尔斯·库拉尔特在1965年通过他的”阿巴拉契亚的圣诞节”电视特别节目揭露了农村穷人的困境;林登·约翰逊的反贫困战争通过一个名为”美国志愿服务”(VISTA)的国家服务项目,将许多年轻志愿者带到该地区以对抗贫困。

这些干预措施都不是特别新的。在许多方面,这些努力反映了1930年代的努力:库拉尔特对贫困的电视报道类似于大萧条时期农业安全管理局项目的阿巴拉契亚贫困照片,而VISTA志愿者则与二十世纪初外来者在阿巴拉契亚定居学校所做的传教工作相似。但正如广播、电影和连环画在一代人之前向阿巴拉契亚人展示了外来者对他们的看法一样,在1960年代,阿巴拉契亚人能够通过电视见证这些外来者的看法,无论是通过库拉尔特这样的纪录片,还是通过非常受欢迎的情景喜剧,这些喜剧刻画了刻板的乡村土包子,如《贝弗利山人》、《安迪·格里菲斯秀》、《衬裙交界处》和《绿色英亩》。乡巴佬(hillbilly)再次无处不在,成为一个被嘲笑或怜悯的形象,具体取决于语境。

约翰逊的”向贫困宣战”计划特意将阿巴拉契亚地区纳入其中,以向批评者保证这项努力不仅仅关注城市(即非裔美国人)贫困问题。约翰逊知道,为了实现他在民权方面的更大目标,他需要表明联邦政府既关注并积极帮助农村白人,也关注城市黑人。这项努力的成果之一是1965年成立了阿巴拉契亚地区委员会(ARC),进而创建了阿巴拉契亚这个可识别且统一的地区(至少在联邦层面如此)。在许多方面,阿巴拉契亚在ARC定义它之前并不存在,该地区的边界至今仍在变化。确定哪些州以及这些州中的哪些县属于ARC对阿巴拉契亚的定义,不仅仅基于地理位置,还基于一系列社会经济因素。这种关注带来的积极成果是一个全新的学术领域:阿巴拉契亚研究,它汇集了来自众多学科(历史、文学、社会学、地理学、生物学、医学、教育等)的学者,所有人都对解决该地区的特殊关切和需求感兴趣。经过两个世纪主要由外部人定义之后,阿巴拉契亚人终于有了一个回应刻板印象和构建自己关于阿巴拉契亚身份认同观念的论坛。

虽然1960年代被永久铭记为”性、毒品和摇滚乐”的十年,但在阿巴拉契亚和西弗吉尼亚大学的情景略有不同。这并不是说那个时代的流行文化及其政治没有成为西弗吉尼亚大学学生生活的一部分。当我开始研究这一时期的《山地人》杂志时,有人告诉我西弗吉尼亚并未深受1960年代文化和政治运动的影响。许多人呼应了Mary Beth Bingman的观点,她在写到1970年代的反露天采矿运动时指出,“我们在1972年所拥有的模式——民权运动、反战运动、国际革命斗争——在历史、文化或意识形态上都不适合阿巴拉契亚的背景。”

所有这些都被夸大了。这十年中第一位山地人William McPherson在越南阵亡这一事实本身就告诉我们,西弗吉尼亚大学的学生确实深受战争影响。毫无疑问,许多在1960年代就读该大学的年轻男子去那里正是为了利用大学生延期征兵的优势。许多其他年轻的西弗吉尼亚男子无疑是自愿入伍的,因为军队——无论过去还是现在——提供了为数不多的摆脱贫困的现成途径之一。如果你上不起大学,军队是一个可靠的高中后选择,而且许多西弗吉尼亚人将服兵役视为家族传统。如果你能负担得起大学,那么你就应该珍惜这个机会。正如在1960年代末就读于马歇尔大学的朝鲜战争老兵Bob Cassell所说,那时西弗吉尼亚的大学生们坚守着这样的信条:“你去上学,保持清白,接受教育,比你的父母做得更好。”相信大学是自由和公开辩论的重要场所是一种奢侈,这种观念”侵扰了当时学生所理解的教育。”

因此,越南战争时期西弗吉尼亚大学的历史是复杂的。但校园里确实存在反战活动,并在1970年4月底和5月初美国入侵柬埔寨和肯特州立大学枪击事件后在摩根敦达到顶峰。该大学还有一个颇具争议的民主社会学生会(SDS)分部,其成员——虽然人数从来不多,影响力也肯定从来不大——受到联邦调查局的监视。校园内的女性和非裔美国人组织起来并为他们的权利进行游说,反映了全国范围内更广泛的民权和妇女运动。

如果说1940年代和1950年代见证了山地人身份从暴发户乡巴佬到粗犷开拓者的转变,那么1960年代末和1970年代初则见证了山地人身份的又一次转变。西弗吉尼亚大学山地人固有的叛逆和反权威性质使他成为1960年代学生活动家的理想榜样。当然,留着胡子赤着脚的山地人版本很容易被重新想象成一个嬉皮士。就在大学镇压了乡巴佬山地人并用高贵的开拓者取而代之仅仅几年后,它就以抗议者和嬉皮士的形式面对着一种完全不同类型的捣乱学生。

在整个美国,1960年代的社会动荡从根本上改变了大学经历。在西弗吉尼亚大学,如同其他地方,学生们挑战了长期确立的传统,即大学在与学生的关系中充当”代替父母”的角色——字面意思就是代替父母。学生山地人们开始意识到他们并不总是自由的:大学以”代替父母”的名义限制了他们的自由。西弗吉尼亚大学新兴的SDS分会发出的一张巧妙地以”爹政部门”为标题的传单直接挑战了”代替父母”制度:

你来到大学时以为自己将成为学生和学者成人社区的一部分……我们将就大学的运作方式提出一些根本性问题。你可以自己决定这些答案是否接近你对大学应有样子的设想。

为什么大学采用了代替父母(in loco parentis)的政策?这是大学与学生之间的正确关系吗?责任是如何获得的?是通过被控制?还是通过控制自己的生活?18

传单接着质疑了大学一些具体的代替父母政策:禁止学生在宿舍和校外住房中拜访异性学生;要求女学生在宿舍居住的时间比男学生更长;尽管80%的学生在公投中投票支持,但不在Mountainlair供应啤酒。

虽然这些例子可能暗示学生只是在寻求饮酒和性行为的许可,但传单也提出了关于学生会的目的和效力以及消费者问题的重要观点——“为什么州立大学书店对学生用品的收费比其他商店更高?”传单最后将所有这些问题置于更大的权力和民主背景下,不仅是在校园内,而是在整个美国:

有一群学生关注这些问题,并有兴趣努力建立一个新的大学,在那里学术和个人自由不会受到行政官僚机构的威胁。学生通过在大学中掌控自己的命运并参与大学治理,成为负责任的公民。我们是西弗吉尼亚大学的民主社会学生组织(Students for a Democratic Society)分会。我们有兴趣在大学社区和当代美国社会中带来改变,以促进所有人的自由和福祉。19

也许在越南战争时期最重要的是传单中关于校园预备役军官训练团(ROTC)的问题:“为什么ROTC要设在校园?军事训练与追求知识和智慧有什么关系?这不是在教导无条件的服从而不是公开质疑、自由探究吗?”20

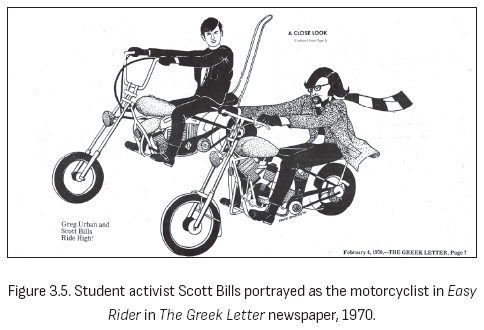

正是这类问题使全国各地校园的SDS分会被列入FBI的监视名单。Scott Bills在20世纪60年代末在西弗吉尼亚大学期间是一名学生活动家([图3.5]),后来成为一名历史学教授,并将他收集的反战和其他抗议材料捐赠给了西弗吉尼亚和地区历史收藏馆。收藏中包括FBI关于Bills参与西弗吉尼亚大学SDS分会以及他随后在校园成立的山地人自由党(Mountaineer Freedom Party)的报告。Bills根据《信息自由法》获得了这些记录,尽管FBI似乎最终认定他没有构成危险,但他被监视的事实表明联邦政府对学生活动家的潜在威胁有多么重视。21

SDS在西弗吉尼亚州的其他地方也很活跃:马歇尔大学学生活动家Al Miller于1965年宣布他打算建立马歇尔SDS分会,但该组织直到1968年秋天才正式成立,当时它寻求成为官方认可的校园组织。保守派学生和社区成员都反对这一努力,但马歇尔大学的新任校长Roland Nelson——虽然个人并不支持SDS——认为没有办法在不侵犯该组织言论自由权的情况下否认其合法性。当地的反共人士在当地媒体上大量表达对”校园红色危机”的担忧,以”号召他们的支持者警惕”马歇尔大学的”颠覆性暗流”。他们的努力似乎产生了矛盾的效果,导致一些之前不关心的学生支持SDS,给大学行政部门带来了更大的压力。1969年3月,Nelson批准了该组织的请求,他说他”基于大学是知识和探究的场所这一基本原则行事,在这里对立的观点可以公开呈现和研究。“马歇尔大学的辩论引起了西弗吉尼亚州参议员Robert Byrd的关注,他在《亨廷顿广告报》上撰文表达了对该组织的反对。Byrd声称SDS有”摧毁整个美国教育体系的蓝图。“Byrd写道,他担心SDS在成功渗透到不仅是大学校园,还有高中之后,会”利用[学校]作为按照马克思主义原则革命化美国社会的手段。“22

远非革命化任何东西,西弗吉尼亚大学的SDS分会从未获得多少动力。事实上,到1969年春马歇尔SDS获得官方认可时,西弗吉尼亚大学苦苦挣扎的分会已经解散了。在他关于越南战争时期西弗吉尼亚大学学生激进主义和异议的详细历史中,Jeffrey Drobney指出”根据FBI记录,[西弗吉尼亚大学SDS分会]活跃成员不超过10到15人,并在1968年后停止运作。“23 在1969年10月1日《摩根敦邮报》的一篇文章中,Bills说”SDS因’陈词滥调’和糟糕形象而失败。“24

在SDS分会解散后,Bills和其他活动人士采取了”全球思考,本地行动”的方式,成立了一个名为”山地人自由党”的学生政府党派和活动组织。该组织的材料展示了它如何延续了西弗吉尼亚大学SDS分会的许多基本目标——一份题为”加入MFP”的小册子指出”代替父母(in loco parentis)的理念已经过时”,并呼吁承认”所有学生、教职员工的完整宪法权利”。25 这份小册子涉及了许多SDS”爹政”(Dadministration)传单中提出的相同本地关切,特别是关于书店价格和学生更有意义地参与大学治理的问题。然而,“加入MFP”小册子表达的关切比”爹政”传单更为广泛,包括”结束印度支那战争”、“支持葡萄抵制运动的纠察线”,以及”参与1970年4月22日的环境教学活动”——第一个地球日。MFP还对本地关切做出了重大承诺,不仅在校园内,而且在整个西弗吉尼亚州;小册子提到该组织参与寻求”充分的黑肺病立法”,以及在”1969年12月为联合矿工工会选举提供投票监督员”。26

然而,这些本地关切超越了政治层面。“加入MFP”小册子的整整一版专门呼吁西弗吉尼亚大学扩大其阿巴拉契亚中心,并创建阿巴拉契亚研究系([图3.6])。虽然这些要求框定在该组织关于民主的总体修辞中,论证这些努力将有助于”解决该地区殖民经济带来的问题”,但在这一具体主张之前的内容更多地关乎社区、文化自豪感和反叛态度:

曾几何时,被称为阿巴拉契亚的土地上居住着一群坚韧的人民,他们有着社区精神。当邻居建造新谷仓时,远近的人们都会前来帮忙。社区方块舞(square dances)、拼布蜜蜂会(quilting bees)和教堂社交活动提供了娱乐。山间回荡着小提琴和班卓琴(banjo)的声音。

那种自豪的文化如今所剩无几。同化政策和被压迫人民的破碎态度几乎消灭了过去的阿巴拉契亚。27

这无疑是对阿巴拉契亚的夸张和浪漫化的看法,而且在历史上这一时刻之前和之后都存在:对”自豪的文化”变成”被压迫和剥削的人民”的悲痛,让我们直接回到Doddridge的《丛林人》(Backwoodsman)以及他对那些”自由享受我们艰辛成果”并”盛宴,而我们却要挨饿”的花花公子(Dandies)和”大人物”的抨击。28

特别引人注目的是,小册子对重振山地人身份的呼吁,从字面上讲,是与当时学生活动人士更大、更为人熟知的目标——结束越南战争——并列放置的。此外,“保护我们的阿巴拉契亚文化”的呼吁在小册子中获得的篇幅远远超过任何其他单一主题。配合文字的插图包括州箴言Montani semper liberi!(山地人永远自由!感叹号为原文),以及班卓琴、小木屋、矿工镐和戴维·克罗克特(Davy Crockett)式山地人侧影的图画。

山地人自由党这个名字本身大概就是为了将学生自由与州箴言及其”山地人永远自由”的主张联系起来。从视觉和修辞上看,小册子暗示眼前的学生关切和全国性关切与地区关切同等重要,甚至可能植根于地区关切,而文字进一步表明,重新找回阿巴拉契亚祖先坚韧不拔的社区精神,是成为各类当代议题积极活动人士的第一步。

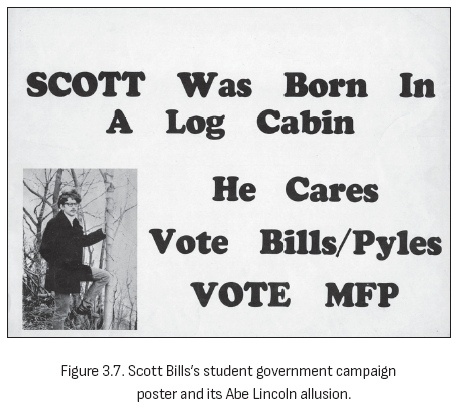

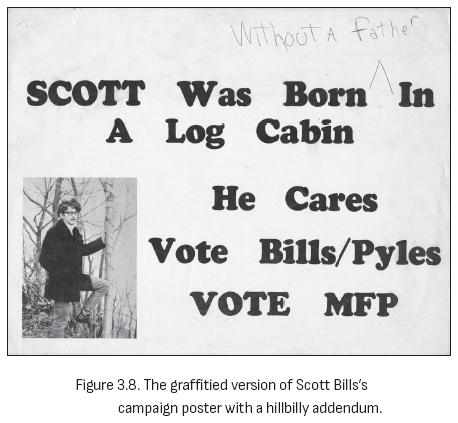

Bills本人竞选学生会主席的竞选海报明确唤起了”高贵的拓荒者转变为政治家”的比喻:标语声称他像亚伯拉罕·林肯一样,“出生在木屋中”([图3.7])。在只有历史学家才有的先见之明中,Bills还想到要抢救并最终归档一个被破坏的竞选标语([图3.8])。这一版,他描述为”带有涂鸦的海报,来自Woodburn Hall(我想是)“,包括破坏者添加的短语没有父亲(without a father),因此更新后的标语变成了”Scott没有父亲出生在木屋中”。我喜欢想象Bills看到了这一添加的幽默之处,它如何将他原始海报上高贵的拓荒者变成了一个出身可疑的堕落山地人(hillbilly)。29

山地人自由党(Mountaineer Freedom Party),无论是在名称还是议程上,都明确致力于重新诠释山地人身份中那种不安分的、占地者/乡巴佬的特质。尽管其招募材料中使用了拓荒者山地人的形象,MFP 清楚地将山地人精神与行动主义和异议联系起来,复兴了 WVU 山地人的概念——不再是一个武装的先驱者/爱国者,而是一个思想自由的反叛者。尽管山地人雕像和 MFP 都使用拓荒者形象来代表他们心目中的山地人,但两者背后的意识形态却截然不同。正如 DeLue 的话所暗示的,这座雕像旨在遏制反叛,提醒观众回忆更高尚的拓荒时代,我们应该努力重拾那个时代的价值观。而 MFP 的山地人同样与过去的价值观相连,但这些是政治参与和反抗的价值观。同样是戴维·克罗克特(Davy Crockett)的形象,却有着截然不同的内涵。

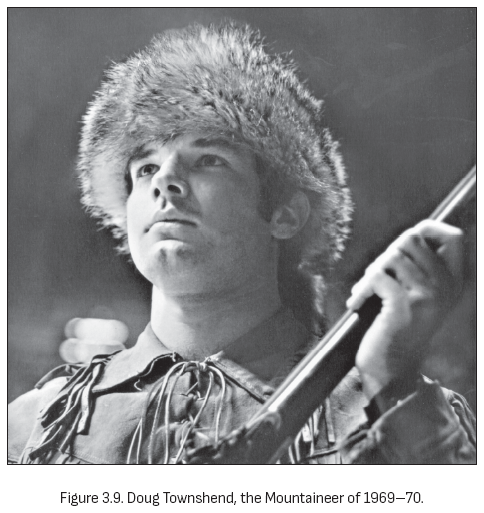

这确实是 1960 年代末和 1970 年代初在校园内关于 WVU 山地人身份的两种相互竞争的观念。下一节将通过两位在此期间担任 WVU 山地人的人的经历来探讨这些关于山地人的竞争性观念,他们是 Doug Townshend(1969-70)和 Robert Lowe(1970-71)。

1970 年 4 月下旬,包括 WVU 在内的全美各地大学校园都开始升温。加州大学伯克利分校、威斯康星大学以及其他传统的自由主义堡垒多年来一直是反战和其他学生抗议的场所,但随着越南战争的拖延以及政客们对反战运动和年轻人越来越充耳不闻(这正是尼克松总统著名地称学生活动家为”流浪汉”的时刻),全国更多校园都发生了学生抗议活动。1970 年 4 月初,加州州长罗纳德·里根(Ronald Reagan)在回答关于本州校园抗议者的问题时说:“如果需要流血冲突,那就让它结束吧。”1970 年 4 月 30 日,当尼克松下令美军入侵柬埔寨时,紧张局势升级,而他此前曾声称不会这样做。事实上,在柬埔寨入侵前的几周,尼克松曾提议从该地区逐步撤军,显然是为了兑现结束战争的竞选承诺。

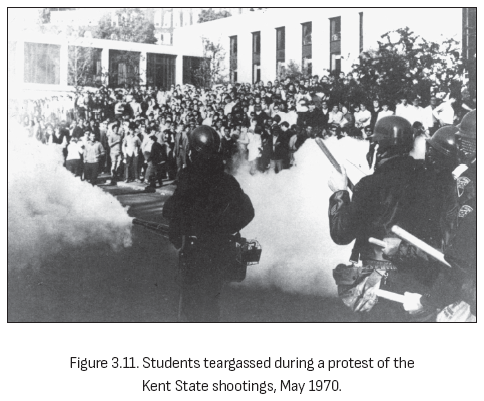

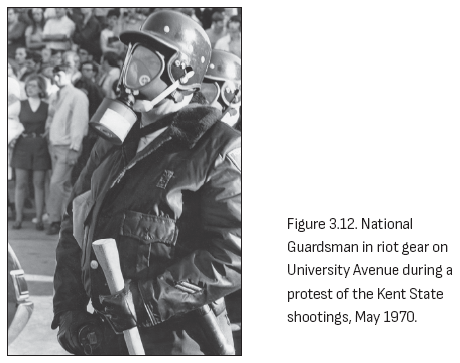

柬埔寨入侵后,全国各地的大学生立即走上街头抗议,即使是在以前平静的院校也是如此。学生与校园警察和地方执法部门之间的冲突很常见,广泛使用催泪瓦斯、橡皮子弹和驱散抗议人群的战术。在俄亥俄州,学生抗议在哥伦布的俄亥俄州立大学以及更北边的另一所州立大学——肯特州立大学——尤为激烈。1970 年 5 月 2 日,俄亥俄州州长 James Rhodes 谈到肯特州立大学的抗议者时说:“他们比褐衫队(brown shirts)、共产主义分子、夜行骑士(night riders)和治安团(vigilantes)更糟糕。他们是我们在美国收容的最坏的人。我认为我们面对的是美国历史上集结起来的最强大、训练最有素、最具战斗力的革命团体……我们要根除这个问题,我们不会只治疗症状。”说到做到,两天后,Rhodes 命令俄亥俄国民警卫队(Ohio National Guard)进入肯特州立大学校园,他们向手无寸铁的抗议者和旁观者开火,造成 4 人死亡,9 人受伤。

肯特州立事件后,各地校园都爆发了抗议,包括阿巴拉契亚地区的许多学校:除了 WVU 的抗议活动外,学生们还在莱克星顿的肯塔基大学示威,那里的空军后备军官训练团(Air Force ROTC)大楼被烧毁;在雅典的俄亥俄大学,两枚燃烧弹被投向校园内的 ROTC 办公室;在诺克斯维尔的田纳西大学,据报道超过 75% 的学生在罢课;以及整个地区的许多其他校园,包括弗吉尼亚州哈里森堡的麦迪逊学院、匹兹堡的卡洛大学、查塔姆大学和卡内基梅隆大学、俄亥俄州的玛丽埃塔学院,以及北卡罗来纳州的戴维森学院、利文斯顿学院和格林斯伯勒学院。那些可能感觉自己与亚洲的战争相隔绝的学生,再也无法忽视国内的战争。在几周内,全国超过两百所校园关闭,学生们在春季学期结束前被送回家。WVU 的学年日程比许多其他学校提前几周,因此肯特州立枪击事件发生的那一周——事件发生在周一——也是 WVU 的期末考试周,这意味着学生们即将完成学期。正是这一点,而非学生的冷漠,使得 WVU 对肯特州立枪击事件的反应相对温和。尽管如此,还是有反应的。

然而,在我对WVU这些事件进行任何正式研究之前,我从2015年采访的两位那个时代的前山地人吉祥物那里听到了两个截然不同的第一人称叙述。第一个叙述来自Doug Townshend,他从1969年春季学期到1970年春季学期担任WVU山地人(图3.9)。当我第一次听到Townshend的故事时,我并不知道他描述的事件是对肯特州立大学枪击事件的具体回应;我更笼统地问他,在他担任山地人期间WVU校园是什么样子,因为那是美国各地校园动荡不安的时期。Townshend回答说:

“当时,我们有所谓的’嬉皮士’……然后……自由运动,如果你愿意这么说的话,我记得我们发生了骚乱——摩根敦的学生骚乱,州警察行进到……是在Oglebay Circle那里吗?在Mountainlair前面?他们穿着全套防暴装备。而且,我——我们在那里观看,再说一次,我——在我所处的位置(作为官方山地人)是不参与任何事情的。我只是有兴趣观察。而且那是——他们在互相扔水球。我的意思是,基本上就是兄弟会对抗……‘嬉皮士’。”

Townshend在这个故事后补充说”他们担心肯特州立大学发生的事情”,这是我第一次知道这个事件发生的时间。最初,Townshend的叙述证实了我对WVU的怀疑:它在越南战争时期并不是学生激进主义的温床,而是一个春季水球大战在转述中被夸大成全面”学生骚乱”的地方。

几周后,我采访了Bob Lowe,他是Townshend之后的山地人,在1970-71学年任职(图3.10)。1970年5月,Lowe正在WVU完成他的大三学年,他是校篮球队队员,并且最近被选为下一年的山地人。在我们讨论了一段时间他的经历后,我问Lowe关于60年代末和70年代初校园的氛围。值得注意的是,Lowe的女儿在采访时在场。她几个月前刚从大学毕业,在他开始讲述以下故事之前,Lowe看着她,非常认真地问:“记得这个故事吗?”——这表明这对他来说是一个经常讲述且重要的叙事:

“那是在肯特州立大学枪击事件之后……有一群学生占领了Grumbein’s Island三天,要求当时的大学校长James Harlow……代表西弗吉尼亚大学学生会发表声明,表示我们……憎恶……肯特州立大学的无谓杀戮……我们的教练告诉我们,任何参与反战抗议的人都会被取消奖学金,会被踢出篮球队,(但)我还是去了那里,因为我真的坚信(反战运动)。但在第三天早上(抗议期间),你听到扩音器说,’你们需要立即离开这个区域。我们将要使用催泪瓦斯。’你抬头看——从一条路下来的是穿着防暴装备的西弗吉尼亚州警察。从图书馆和法学院原址那边过来的是城市警察,从旧山地人球场过来的是国民警卫队,他们都穿着防暴装备。然后催泪瓦斯罐飞了进来,我立刻就跑了。”

显然,这是对同一事件的不同叙述:虽然Townshend承认州警察驱散了抗议,但他没有提到他们投掷了催泪瓦斯。实际上,他的言辞和语气都表明,他觉得州警察对他所描述的水球大战反应过度了。

在我与Lowe的谈话后期,在我关掉录音机之后(当然!),他在他对示威的叙述中补充了另一个令人不寒而栗的细节:学生中心台阶上的反示威者向反战示威者扔了装满氨水的水球。突然间,使Townshend的故事看起来如此有趣的主题变成了一个更加险恶的主题;水球不再是玩具,而是武器。

在听完Lowe的故事后,我意识到需要进行一些档案研究,以查明1970年5月在WVU究竟发生了什么。我发现摩根敦确实发生了重大示威活动,既有校园内的,也有在县法院的。来自该大学历史照片档案的照片以及摩根敦报纸和《Daily Athenaeum》的文章都证实,身穿防暴装备的警察被召来驱散抗议者,并向示威者投掷了催泪瓦斯罐(图3.11和3.12)。WVU英语系讲师Lynne D. Boomer在给摩根敦《Dominion News》的一封信中证实了Lowe关于充满氨水气球的描述。在描述Mountainlair台阶上反抗议者的行为时,Boomer写道,该团体”向抗议战争的学生投掷鸡蛋和石头。虽然我能理解在这种情况下情绪激动,但我很难理解那种精心策划、将气球装满氨水投向和平抗议者的心态。“35 Boomer还指出,一些反抗议者喊道:”我们应该把这些嬉皮士都枪毙了。“36

Townshend和Lowe故事之间的差异当然可以归因于许多因素,包括记忆的变化莫测、每个人目睹的多日抗议的哪些部分,以及两人政治倾向的差异。但最让我震惊的是他们叙述这些故事的方式的差异:Townshend轻松随意地讲述他的经历,我们在几个地方一起笑了,主要是对州警察对大学生释放紧张情绪的学期末水球大战反应过度的想法。Lowe的叙述是严肃的,因为他女儿在场而更加郑重:这不是一次随意的回忆之旅——这是个人和国家历史的重要片段。他在讲述后说,几周后他在巴尔的摩参加了Neil Young的音乐会,Young首次演奏了”Four Dead in Ohio”,这强化了那种严肃的基调。Lowe还描述了1969年12月1日臭名昭著的征兵抽签前一晚他与父亲的电话交谈:他的父亲是一名职业军人——一位参加过二战和朝鲜战争的现役军官——问Lowe如果抽到低征兵号码他打算怎么办。Lowe说他告诉父亲不确定,而他父亲只是回答:“如果你需要搭车去加拿大,告诉我。”37

在完成额外研究后,我对两人进行了跟进,给他们发送了描述事件的报纸文章和Boomer的信件副本。Lowe确认所有这些都与他的记忆相符。Townshend说他”只记得那不过是一场口角和扔了些水球。“38 此时,历史学家可能会质疑哪个人的描述更真实或准确。这确实是一个有趣的问题,但也许是一个无关紧要的问题。作为一名民俗学家,我知道现实和讲故事都比简单的真相概念复杂得多。每个人对原始事件的感知都深受其自身经历和信念以及每个人实际在场的时间和地点的影响。

毕竟,示威持续了三天,冲突不断升级,直到警察和国民警卫队用催泪瓦斯清理了该地区。很可能在早期示威不那么激烈、更具游戏性,后来才变得难看。当然,时间会极大地改变我们对事件的叙述:Townshend和Lowe在事件发生后立即描述他们的经历的方式可能与45年后向我讲述的方式非常不同;后见之明和几十年的人生经历肯定会塑造他们的记忆。Lowe之前曾向女儿讲述过这个故事,以及他用当时其他事件来构建这个故事的方式——他父亲提出帮助他去加拿大和Neil Young演奏”Four Dead in Ohio”——表明对Lowe来说,这个故事是关于历史的:他自己的个人历史以及国家历史。对Townshend来说,这个故事是关于失控的大学恶作剧。尽管它们如此不同,但两个版本都是绝对真实的,当时在场的一千多人未被收集的描述也是如此。

Townshend和Lowe的故事很重要,因为它们突显了当时美国社会的深刻分裂,以及个人的政治观点如何塑造和影响对事件的认知。对我来说,这是一个重要的教训:不要假设每个在1960年代末和1970年代初上大学的学生都参与了反战运动。虽然这是关于那个时代学生的持久刻板印象,但它只是一个刻板印象。那时和现在一样,校园里充满了持有各种政治信仰和价值观的个体。更引人注目的是,这两个人——一个是当时的WVU山地人(Mountaineer),另一个将在第二年成为WVU山地人——都是WVU校园活动史上这一重大事件的第一手见证者。同样引人注目的是,两个在越南战争辩论中立场截然不同的年轻人,都能在1970年这个动荡的年份担任该大学的官方代表。Townshend和Lowe连续担任WVU山地人一职,突显了这一时期山地人身份的流动性。

值得注意的是,在他们任职期间的照片中,Townshend是干净剃须的,而Lowe留着胡子。事实上,Lowe告诉我,他很长时间以来一直想留胡子,但作为校队运动员,他被禁止这样做。成为山地人的好处之一是他有了一个留胡子的官方理由。正如他在采访中告诉我的,“篮球教练不允许你留面部毛发或长发,所以在我大四最后一场比赛,我带着三天的胡茬出现在最后一场比赛中。”他补充说,从那时起他只刮过一次胡子,当他刮胡子时,他的”女儿们看着[他]说,‘不,爸爸,把胡子留回来。’“参加采访的Lowe的女儿Bethany补充说,”我们都认不出他了。”

在美国历史的这个时期,面部毛发的问题是一个关键问题。在他的优秀著作《胡须与男人:面部毛发的启示性历史》(Of Beards and Men: The Revealing History of Facial Hair)中,Christopher Oldstone-Moore解释说,在二十世纪的大部分时间里,干净剃须的面孔一直是顺从的标志,这使得”现状批评者几乎不可避免地会选择面部毛发作为抗议的标志。“在二十世纪中叶的美国,留长发或胡子是一种政治声明。在之前的几十年里,胡须主要由”学者、神职人员、艺术家、流浪汉、音乐家和拓荒者”留着,正如《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)社会版编辑Eleanor Page在1958年一篇题为《胡须能增添男子气概吗?》(“Does a Beard Add to Manly Charm?”)的文章中所写的那样。但当Page的文章在1950年代末出现时,这群留胡子的社会边缘人”正被越来越多的年轻人加入。“当然,到1960年代末,面部毛发几乎成为证明年轻人对反战事业承诺的必需品。正如传奇反战活动家Jerry Rubin所说,”反叛从你的脸开始……我们的头发是我们的纠察标志和燃烧瓶。我们的头发伤害/冒犯[建制派]比我们说或做的任何事情都更严重。“1968年的一期《新闻周刊》(Newsweek)宣称,”今天,头发力量仅次于黑人力量,是美国生活的第二大推动力。”