一个美国文化符号的历史

牛津 纽约

奥克兰 曼谷 布宜诺斯艾利斯 开普敦 金奈

达累斯萨拉姆 德里 香港 伊斯坦布尔 卡拉奇 加尔各答

吉隆坡 马德里 墨尔本 墨西哥城 孟买 内罗毕

圣保罗 上海 台北 东京 多伦多

版权所有 © 2004 牛津大学出版社

由牛津大学出版社出版

纽约麦迪逊大道198号,邮编10016

牛津是牛津大学出版社的注册商标

版权所有。未经牛津大学出版社事先许可,不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)复制、存储于检索系统或传播本出版物的任何部分。

美国国会图书馆编目数据

哈金斯,安东尼。

乡巴佬:一个美国文化符号的历史 / 安东尼·哈金斯。

含参考文献和索引。

ISBN 0-19-514631-X

E184.M83H37 2003

975’.00943—dc21 2003041974

第三章部分内容经许可以修订形式转载自《“乡巴佬”在早期乡村音乐中的意义,1924-1945》,《阿巴拉契亚研究杂志》第2期(1996年秋季):311-22页。

第六章经许可以修订形式转载自《客厅里的乡巴佬:1952-1971年情景喜剧中的南方山地居民电视形象》,《阿巴拉契亚杂志》第29期(2001年秋季-2002年冬季):98-126页。

献给查尔斯·R·哈金斯

谨以此书纪念

在从事这个项目的多年里,我欠下了许多人情债,无论是个人层面还是专业层面,我很感激有机会在此正式致谢。本书始于一篇博士论文,对我影响最大的是威斯康星大学麦迪逊分校的教授们。保罗·博耶既是我的导师也是朋友,对这部书稿影响深远。他不仅在我最初犹豫时鼓励我研究这个课题,而且他在写作和教学中展现的热情与学术严谨也激励我成为一名文化史学家。他许多发人深省的评论和问题、对我各章节的深入阅读,以及最重要的——他始终如一的支持和幽默感,都极大地改进了我的工作。史蒂夫·坎特罗维茨鼓励我扩展分析范围,更充分地探讨美国历史中的重大议题和矛盾,并给予我稳固的友谊。作为研讨课导师、教学指导和审稿人,吉姆·鲍曼是高效研究和教学的典范,总是督促我用具体证据支撑我的论点。

除了这些通读全稿的审稿人外,还有许多朋友和同事在项目早期阶段阅读并评论了部分内容。我感谢特蕾西·多伊奇、劳拉·麦克纳尼、查理·蒙哥马利和贝瑟尔·萨勒提供的有益意见和建议。我还要感谢许多与我交流并帮助我理清思路的学者,特别是比尔·克罗农、阿奇·格林、吉姆·利里、比尔·马龙、大卫·罗迪格、安妮·米切尔·惠斯南特和大卫·惠斯南特。

这部作品能够付梓出版,很大程度上要归功于牛津大学出版社编辑团队的支持和专业能力。我感谢尼科·普丰德对这个项目始终如一的支持,感谢苏珊·费伯无与伦比的编辑建议和沉稳的指导,感谢斯泰西·汉密尔顿在本书制作过程中的协助。我还要感谢原稿的外部审稿人,包括那些保持匿名的和那些公开身份的(德怀特·比林斯、埃里卡·多斯、大卫·修恩和斯科特·桑达奇),感谢他们精辟的评论和建议。我努力回应他们的关切,力求实现他们所看到的这个项目的全部潜力,这使本书变得更加出色。

我也深深感谢许多人与我分享了难以找到或未出版的资料,他们常常让我查阅自己即将出版作品的笔记。首先,我要向Jerry Williamson表达巨大的感激之情。Jerry远远超越了学术同行的普通礼节,向我开放了他收藏的大量乡巴佬相关资料,让我自由浏览他的大量档案并观看他收藏的珍稀影片。他还慷慨地分享了关于乡巴佬身份认同的宝贵见解,帮助我在北卡罗来纳州布恩逗留期间找到住处,并在随后的岁月里持续提供宝贵的支持和见解。我非常感谢他的诸多善意和建议。我还要感谢以下提供了自己学术成果或其他研究资料的人:Terry Bailes、Tom Bené、Simon Bronner、Jim Clark、Stephen Cox、Jon Harris、Tom Inge、Angie Maxwell、Michael McKernan、John McCoy、Ronnie Pugh、David Whisnant、Adam Wilson和David Zercher。最后,我非常感谢Paul Henning尽管健康状况不佳,仍愿意参与一次长时间的电话采访。他在回忆参与制作《贝弗利乡巴佬》及其他节目的岁月时表现出的坦诚和感染力,使这次对话既愉快又富有信息量。

这项研究项目在获取插图和再版许可以及前往各地档案馆和图书馆方面花费了大量资金,我衷心感谢所获得的机构支持和研究资助。我真诚感谢威斯康星大学麦迪逊分校历史系提供的研究旅行和会议报告经费,以及普林斯顿大学人文社会科学研究委员会的慷慨资助,使我得以获取丰富文本的各种艺术作品。我感谢John Blazejewski出色地完成了大部分图片的拍摄工作。我还要向一路上帮助过我的众多图书馆员和档案管理员表达感谢。特别感谢堪萨斯大学斯宾塞艺术博物馆的Stephen Goddard;北卡罗来纳大学教堂山分校南方民俗收藏馆的Steve Green;乡村音乐基金会前工作人员Ronnie Pugh;东田纳西州立大学阿巴拉契亚档案馆的Ned Irwin;阿巴拉契亚州立大学阿巴拉契亚收藏馆的Dean Williams;肯塔基大学阿巴拉契亚收藏馆和特藏部的Kate Black和Bill Marshall;伯里亚学院哈钦斯图书馆的Harry Rice和Gerald Roberts;阿什维尔公共图书馆的Ann Wright;密苏里大学哥伦比亚分校西部历史手稿收藏馆的Randy Roberts,以及普林斯顿大学费尔斯通图书馆的工作人员。感谢在洛杉矶地区研究期间给予帮助的人:南加州大学电影电视图书馆的Ned Comstock;美国电影艺术与科学学院玛格丽特·赫里克图书馆的工作人员(特别是Kristine Kreuger);加州大学洛杉矶分校戏剧艺术图书馆特藏部首席档案管理员Brigitte Kueppers,以及加州北好莱坞Eddie Brandt’s Saturday Matinee的热心店主们,感谢他们在其庞大收藏中帮助我找到许多冷门的乡巴佬电影。

朋友和家人的慷慨款待使我的旅途更加愉快且经济实惠,他们在我研究旅行期间让我借住。我真诚感谢Anne和Chris Kenyon、我的母亲Shanna MacLean、Harry和Katherine Petrequin,以及David Zercher。最重要的是,我要感谢Andrew Cypiot,他不仅让我在他的小公寓里住了一个多月,还为我进行了宝贵的研究工作。没有他的帮助和友谊,我无法完成加州部分的研究。

在这个项目历经多年最终完成的过程中,我一直依赖朋友和同事的指导与支持。我非常感激Susan Ballard、Steve Burg、Joe Cullon、Judy Cochran、Rob Good、Dan Graff、Charlotte Haller、Katherine Ledford、Charlie Montgomery和Linda Curchin、Paul Murphy、Doug Reichert-Powell、Sue Rosenthal、Bethel Saler、James Siekmeier、Kevin Smith、Lisa Tetrault、David Zercher,当然还有”Pawtuckaway湖帮”(Sam Broeksmit、Andrew Cypiot、Pat Connors、John Gregg、Jeff Speck、Mark Van Norman和Adam Wilson)一直是我生命中的一部分。我特别感谢Janet Davis和Jeff Osborne、Steve Hoelscher和Kristin Nilsson,以及Mark和Paula Van Ells及其孩子们的诸多善意,包括临时帮忙照看孩子、家常便饭,以及让我们相信大家都能挺过完成论文和出版第一本书这个过程的鼓励(令人欣慰的是,我们都做到了)。

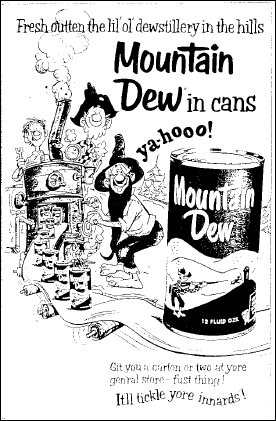

我的家人是我最大的灵感来源和支持力量。我感谢母亲在我前往阿什维尔的研究之旅中以及后续交流中给予的帮助和鼓励,感谢Sean在电脑方面提供的大量建议和帮助,感谢Sue和Tom协助我获取Mountain Dew的相关资料,感谢Michael和Barbara始终如一的支持以及帮助维护我们的房屋。感谢我的姐妹Sue和Tammy多年来的爱与支持。我将这本书献给我的父亲Charles Harkins,衷心感谢他多年来在经济上尤其是情感上的支持与鼓励,即使在他困惑于我究竟在研究什么、是否能完成这项任务的时候也从未动摇。他未能亲眼看到这些年辛勤劳动的成果,这是我最大的遗憾,但令我欣慰的是,他至少知道这本书终有一天会出版。我的孩子们Chloe和Owen也值得我感谢,感谢他们平静地接受了无数次因我的写作计划而打断日常活动的情况,也感谢他们在工作压力几乎要压垮我时让我保持脚踏实地。

最后,对于Tracy,我欠她的远超我所能回报。这本书真正是我们共同努力的成果,她以数十种方式为本书的最终形态做出了几乎与我同等的贡献。她不仅通读了全部文稿并提出了宝贵的编辑和概念建议,还花费大量时间校对,整理了参考文献,并帮助解决了数十个电脑故障和危机。她牺牲了无数个周末和夜晚照顾孩子和家务,让我能有宝贵的写作和研究时间,她还陪我一起走访了北卡罗来纳州和田纳西州与乡巴佬(hillbilly)相关的地点。一路走来,她对乡巴佬的了解无疑远远超出了她曾经认为可能或想要了解的程度。但尽管承受着观看数十部乡巴佬电影和电视节目的压力,她在智识和情感上的支持以及她的爱从未动摇。正是由于她艰苦卓绝的努力,我才终于能够完成这个项目,我怀着全部的爱将这本书献给她。

导言

种族、阶级、流行文化与”乡巴佬”

第一章

从扬基·杜德尔到”魔鬼安斯”:文学、图像与意识形态的先驱,1700-1899

第二章

“乡巴佬”的出现,1900-1920

第三章

乡村音乐与两次世界大战间美国”Ezra K. Hillbilly”的崛起

第四章

Luke、Snuffy与Abner:大萧条时期美国的乡巴佬卡通形象

第五章

二十世纪中叶美国好莱坞的乡巴佬形象

第六章

客厅里的乡巴佬:1952-1971年的电视呈现

尾声

从《激流四勇士》到网络空间:当代美国”乡巴佬”的持续影响

后记

注释

参考文献

索引

非印刷文化作品

总索引

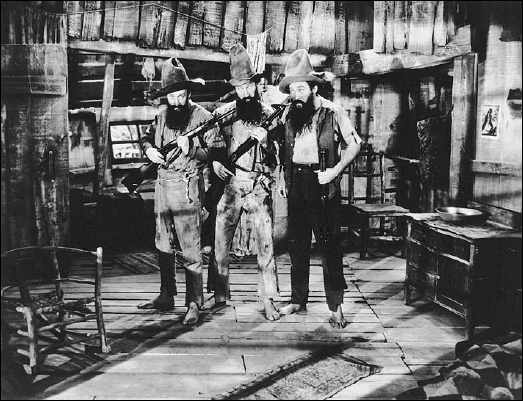

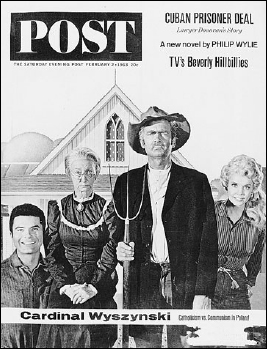

1930年,洛杉矶的一支弦乐乐队以”比佛利乡巴佬”(The Beverly Hillbillies)的名字在该地区获得了广泛的追随者。三十二年后,这个名字将再次出现,成为一部极受欢迎的电视节目的标题。基本相同的野蛮山民家庭形象出现在1921年的电影《可敬的大卫》(Tol’able David)中的哈特本家族、Al Capp长期连载的漫画《小阿布纳》(Li’l Abner,始于1934年)中的斯克拉格家族,以及1972年电影《激流四勇士》(Deliverance)中那些无名的山地强奸犯身上。在大萧条初期诞生六十八年后,那个懒惰、与世隔绝、脾气暴躁的漫画山民Snuffy Smith仍然出现在全国数百家报纸上。正如这些例子所证明的,将南方山区人民描绘成前现代的、愚昧的”乡巴佬”是美国流行图像志中最持久、最普遍的形象之一,贯穿整个二十世纪,几乎出现在美国流行文化的每一个主要领域,从小说和杂志到电影和电视节目,再到乡村音乐和互联网。

尽管乡巴佬(hillbilly)的形象相对保持不变,但在过去一个世纪里,这些表征的含义以及这个词本身,随着美国社会更广泛的社会、经济和文化变革而不断演变。从1900年到第三个千年之初,“乡巴佬”之所以能出人意料地无处不在并经久不衰,关键在于这个术语和形象含义的根本模糊性。在其众多表现形式中,“乡巴佬”被用于全国媒体的表征中,也被南方山区内外的成千上万美国人所使用,既用来维护也用来挑战二十世纪美国生活的主导趋势——城市化、技术日益占据核心地位,以及由此导致的美国生活程式化。这个术语和概念一直被中产阶级经济利益群体用来贬低南方白人工人阶级(无论是否来自山区),并通过反面例证来定义先进文明的好处,但它也被用来挑战人们对”现代性”和”进步”普遍不加质疑的接受和认可。媒体中的乡巴佬形象在1930年代经济和社会崩溃时期蓬勃发展,但它也在1960年代重新出现,那时人们普遍质疑”进步”的代价和”富裕社会”的社会公平性。作为一种独特定位的白人”他者”,一种既在美国”白人性”范围之内又超越其边界的建构,乡巴佬也一直处于美国种族身份和等级斗争的核心。最后,以同样对立二元的方式,南方山区民众既谴责它是一种恶毒的诽谤,又拥抱它来捍卫自己的价值体系和庆祝自己的文化遗产。因此,尽管乡巴佬常被视为一种低俗琐碎的”大众”文化刻板印象而遭到忽视,但在国家反思时期以及整个二十世纪,它实际上一直作为一个不断协商的神话空间,现代美国人通过它试图定义自己和国家身份,并调和过去与现在。

本书考察的是”乡巴佬”(及其前身和同路人”山民”(mountaineer))这一文化和意识形态建构,而非南方山区的实际居民,甚至也不是通俗文学、摄影和学术研究中对这些人据称”真实”的表征。然而,当然不可能完全分开这三个社会建构的范畴——南方山区人民、表征”真实”南方山民的努力,以及”乡巴佬”的形象——它们在整个世纪中辩证地交织在一起。随着大众媒体日益渗透美国文化,形象与现实之间的界限变得越来越模糊。被那些懒散、酗酒、放荡、赤脚、生活在文明触及不到的幸福贫困中的刻板形象所淹没,南方山区以外的许多美国人开始认为”真实的”南方山民与他们的文化形象之间几乎没有或完全没有区别。

为了回应这些贬义形象被广泛接受的现象,表面上同情山区人民的作家、摄影师和艺术家创造了一种独特但平行的建构:坚毅、正直、风景如画的山民。但这种建构基于同样的观念,即一个完全与现代文明隔绝的神话般的白人群体。结果,旨在消解乡巴佬漫画形象的高贵山民形象,实际上强化了这些描绘,并延续了南方山区人民是一个在美国白人社会之中却不属于其中的独立”种族”的观念。与此同时,许多南方山区民众——常常困于地区低薪工业工作或被迫迁移到山区以外谋生——接受了坚韧纯朴的山民神话和乡巴佬标签的某些元素,以及其隐含的对中产阶级规范和礼仪的敌意,在这个过程中强化了全国对他们作为美国”他者”地位的认知。

由于乡巴佬形象/身份一直是对现代性态度争论的场所,它占据的是一个神话般的而非具体的地理位置。确实,制作者和观众都最常将这一形象与南阿巴拉契亚和欧扎克山区联系在一起。然而,尽管这两个地区内部和之间一直存在巨大的地形、社会和文化多样性,这些形象的创造者却自由地将两个地区合并成一个单一的幻想之地。由于乡巴佬形象的物理位置往往不清楚或未说明,在许多人心目中,这一形象并不仅限于这两个地区,这个标签在历史上被应用于从纽约州北部到华盛顿州西部的文学和文化人物。事实上,大多数文化消费者,就他们考虑这个问题的程度而言,将”乡巴佬之地”(hillbillyland)设想为充其量是上南方的一个模糊地区,更常见的是景观和经济边缘的任何地方。

比起地理位置,更能定义”乡巴佬”(hillbilly)的是文化特征和价值观。在这方面,“乡巴佬”与中上层阶级评论者(无论南方还是北方)创造的数十个类似标签并无不同,这些标签都是用来描述贫穷和工人阶级南方白人的意识形态和地理构建。这些贬义词旨在表明一种源于匮乏的饮食习惯(“吃黏土的人”、“玉米饼子”、“抓兔子的”)、表明艰苦劳动和特定工人阶级劳动条件的外貌和穿着(“红脖子”(redneck)、“羊毛帽”、“棉絮头”)、一种在社会经济和地理边缘如动物般的生存状态(“灌木猿”、“山脊跑者”、“荆棘跳蛙”)、无知和种族主义,以及在所有情况下的经济、遗传和文化贫困(最好的概括就是”穷白人”,或更尖锐地说,“穷白垃圾”)。许多这些贬义标签被交替使用,用来贬低工人阶级南方白人,尤其是那些迁移到南方和中西部城市中心的人。但它们也被一些人重新挪用,作为阶级和种族身份认同与自豪感的标志。“乡巴佬”、“红脖子”、“饼干佬”(cracker),甚至最近的”穷白垃圾”都被接受,用以标示一种对抗霸权中产阶级文化以及非裔美国人和其他少数族裔社会群体相对地位提升的”对抗文化”。“乡巴佬”这个词和形象的幽默元素也并非独特;所有这些标签(即使是像”穷白垃圾”这样粗俗的词)在历史上都带有表面上的喜剧色彩,不仅对处于权威地位的中上层白人如此,在不同的语境和不同的意图下,对工人阶级白人也是如此。

“乡巴佬”是这些农村工人阶级蔑称中存在时间最长、在流行文化中传播最广的一个。它是这些术语中唯一被用作后来称为乡村音乐的标签;唯一用来表示一种卡通和连环漫画类型的;唯一出现在电视剧标题中的(该剧也成为该媒介最受欢迎和最具影响力的节目之一);也可以说是这些术语中在电影中最普遍的。它的突出地位部分源于这样一个事实:大多数美国人认为它主要是一个善意幽默(虽然有些居高临下)的术语和描述。即使是”红脖子”,虽然从1970年代中期开始越来越多地被用作喜剧术语,并随着杰夫·福克斯沃西的”你可能是个红脖子……“笑话书和喜剧表演的成功而更全面地进入这一阵营,但它仍然比”乡巴佬”更大程度地带有恶性白人种族主义的含义。然而,“乡巴佬”也可以唤起堕落、暴力、兽性和肉欲,以及更积极的浪漫乡村概念、文化和民族纯洁性、拓荒者遗产、个人和社区的独立与自给自足。事实上,我认为在二十世纪的大部分时间里,“乡巴佬”仍然是这些标签中语义上最具可塑性的,因此是在全国范围内和南方山区观众中引起最广泛共鸣的术语。

乡巴佬形象持续流行和无处不在,源于这一文化概念的二元性:它包含了美国过去和现在的积极和消极特征,并融合了”他者性”和自我认同。这些二元性使这些形象不仅在”主流”全国观众中获得了流行,也在南方山区社会的许多人中获得了认可,他们接受这种身份的积极特征,同时拒绝其消极方面。一方面,“乡巴佬”体现了与国家创建者和定居者相关的特征,许多美国人认为这些特征在现代化、工业化和日益原子化的社会中正受到威胁。这些元素包括拓荒精神;由仁慈的家长统治的强大家庭和亲属网络;清晰的性别角色意识;与自然和土地的亲近;真实性和纯洁性;粗犷的个人主义和强烈的自我意识;以及普通人的”常识”,而非科学和官僚主义的思维方式。

另一方面,这些特征中的每一个都可以通过其负面的反面来定义,以表明这些价值观与二十世纪美国的时代错位和不相容。拓荒精神也可能反映社会和经济的落后;强大的亲属关系可能意味着近亲繁殖、家庭暴力和血腥世仇;粗犷的个人主义也可以被解释为固执和无法适应变化的条件;与自然的亲近可能代表原始、野蛮和性放纵;而纯洁和常识实际上可能表明无知以及对不科学和危险的育儿、医疗、饮食和宗教实践的依赖。因此,“乡巴佬”服务于双重且看似矛盾的目的:允许”主流”——或通常是非农村的中产阶级白人美国观众——想象一个浪漫化的过去,同时使同一批观众能够通过讽刺前现代、未开化社会的负面方面来重新承诺现代性。

乡巴佬形象的双重性源于并与其白人种族身份密不可分。近年来许多学术研究正确地揭示了白人种族身份的复杂性,阐明了”白人性”在美国语境中的历史建构及其意义。历史学家和其他学者探讨了各欧洲族裔群体如何利用白人身份主张来获取社会和经济特权,并定义和剥夺非白人种族”他者”的权力。他们还强调了白人对非裔美国人文化的迷恋,以及”黑人”与”白人”种族和文化类别之间的相互关联。然而,这些作者较少关注白人身份本身的争议性。“乡巴佬”的演变为我们提供了一个引人入胜且富有启示性的视角,让我们得以窥见”白人美国”这一宽泛类别内部的概念分歧。尽管他们贫穷、无知、原始且与世隔绝,“乡巴佬”却是”百分之百”的新教美国人,据称拥有纯正的盎格鲁-撒克逊血统,或至少是苏格兰-爱尔兰血统。十九世纪末至二十世纪初,无数评论家对南欧和东欧移民潮深感忧虑,不遗余力地试图证明这一点。因此,中产阶级白人美国人可以将这些人视为类似于美洲原住民或黑人的迷人而异域的”他者”,同时又能将他们视为自己更贫穷、更不现代的版本而产生同情。

这种”白人他者”的身份在整个二十世纪引发了宗教、社会和政治改革者的关注与兴趣。对于进步时代那些试图拯救山区居民的人来说,他们”顽固保守”的新教信仰和拓荒者祖先血统,既是解释其所谓原始性的现成理由,也是拯救一个受到非新教徒入侵威胁、同时被大规模工业化和官僚体制削弱的国家的潜在希望。同样,二十世纪中叶对南部山区人民的批评者和捍卫者,分别(有时同时)将他们视为危险的返祖文化残余,或是粗犷个人主义和传统生活方式的守护者。不同年代的倡导者始终认为,后一种品质是治愈现代美国弊病的急需良药——无论是1920年代的从众倾向、1930年代的经济危机,还是二战后”富裕社会”的盲目消费主义。在1960年代的反贫困战争中,贫困和受剥削的阿巴拉契亚白人形象也为推动主要惠及城市非白人群体的政府援助计划的自由派政客提供了”掩护”。

乡巴佬的白人身份虽然并非决定性因素,却是其在大众媒体中长盛不衰的关键,因为它使这一形象能够成为一个看似非政治化的场域,承载着围绕种族、阶级、性别规范和角色定义以及大众文化本质的激烈政治斗争。由于制作者可以描绘贫穷、无知和落后的形象,而不会招致民权倡导者以及黑人和少数族裔社区对偏见和种族主义的抗议,粗糙且往往负面的乡巴佬刻板印象得以延续,远比文化生产者早已摒弃的那些曾被接受但同样具有冒犯性和种族主义色彩的刻板印象存活得更久。同样,乡巴佬家庭和亲属网络的形象既可用于挑战所谓的男性养家糊口者和顺从的女性家庭主妇规范,也可通过反面例子来维护这些”传统”性别角色。对于那些将大众文化视为迎合最低共同标准、破坏”正统”艺术的腐蚀力量的批评者来说,乡巴佬是毫无价值的”媚俗”的完美象征。这些批评者在谴责乡村音乐、连环漫画、电影和电视中粗糙刻板的乡巴佬形象的同时,也斥责这些形象的消费者为无脑的乡下人,并将某些此类形象所吸引的庞大观众群体解读为大众媒体固有的低俗性和国家文化衰落的确凿证据。尽管如此,数百万观众和听众仍然接受了乡巴佬的形象和概念,因为它帮助他们在快速且往往令人迷失方向的变革时代中理解自己生活中的种种矛盾。因此,一个多世纪以来,乡巴佬模糊的象征意义使其能够以截然不同的方式引起改革者、文化创作者、传播者、批评者以及南部山区和全国大众的共鸣。

本书每一章都聚焦于”乡巴佬”在特定(通常是非印刷)媒介中的建构,涵盖不同但相互重叠的时期,展示每种文化形式——受制度约束、制作者和创作者的个人态度以及大众期望的影响——如何改变其身份和意义。通过阐明这一不断变形、历史化的”乡巴佬”的多面性和争议性,及其与大规模历史进程和事件的密不可分的联系,我力求忠实于社会学家理查德·戴尔对”表征复杂性”的认识——“生产和接受之间不平等但非单一的关系……以及它与所指涉和影响的现实之间紧张而未完成、永远无法完成的关系。”

第一章追溯了二十世纪之前美国山地人(hillbilly)形象的文学和视觉渊源,涵盖三个相互独立又有所重叠的传统:新英格兰的乡村土包子、南方边远地区的贫穷白人,以及阿巴拉契亚和阿肯色州的神话边疆人物。尽管作家和社会评论家以不同方式运用神话山民的概念,但在所有情况下,他们都忽视了十九世纪末该地区经济和社会动荡的现实,而是将山地居民定义为永远困在无尽过去中的人群。第二章追踪”hillbilly”一词及其形象从1900年首次出现在印刷品中到第一次世界大战结束的演变过程,特别关注笑话书和新兴大众媒体——电影。虽然到1910年代中期,hillbilly的含义开始带有更明显的喜剧色彩,但在整个这一时期,“hillbilly”仍然是一个相对不常见且含义模糊的标签。

接下来的三章聚焦于1930年代大萧条时期——hillbilly文化的核心时期——及其后续阶段,探讨这一形象在不同媒体中的建构。第三章考察了”hillbilly”在商业录制的乡村白人音乐中的核心作用,时间跨度从1920年代初期到第二次世界大战。作为音乐产业制作人和推广者的创造物,同时也是民间音乐家滑稽表演传统的延伸,“hillbilly”标签被音乐家和歌迷矛盾地接受,只要这一形象能唤起对神话山民的怀旧情感。然而到1930年代末,随着贬义hillbilly刻板印象的影响力日益增强,音乐家和新兴的乡村音乐产业逐渐放弃了这一形象和标签,转而采用更加正面的牛仔身份和”乡村”标签。尽管如此,随着”hillbilly”和弦乐队音乐在大众想象中交织在一起,其含义从仅仅表示威胁和暴力,转变为主要象征低俗幽默和无忧无虑的轻松。第四章分析了1934年出现的三个卡通形象,它们在此后数十年间塑造了hillbilly的图像形象:保罗·韦伯在《时尚先生》杂志上的《山地男孩》漫画、比利·德贝克在其《巴尼·谷歌》连环漫画中创造的”斯纳菲·史密斯”角色,以及阿尔·卡普的《小阿布纳》。这股hillbilly形象的爆发出现在大萧条最严重的时期,不仅反映了公众对经济崩溃和社会解体的恐惧,也反映了大众对山地生活方式各个方面的突然迷恋,以及娱乐产业日益增长的重要性。通过具象化长期发展的山民落后和社会堕落观念,同时呈现美国人民和精神持久力的更乐观愿景,这些形象映射了大萧条时期观众复杂的情感和态度。第五章聚焦于电影——二十世纪中期的主导媒体——中hillbilly的描绘,时间跨度从1920年代的无声电影到战后的《凯特尔夫妇》系列。受到其他媒体描绘的强烈影响,包括百老汇戏剧、韦伯的漫画、乡村音乐和杂耍表演者,电影对山地居民的呈现遵循了与其他媒体相同的轨迹,从几乎完全聚焦于暴力和社会威胁,转向越来越强调滑稽喜剧。随着战后繁荣时代的到来,hillbilly形象仅存活于凯特尔夫妇所体现的驯化版本中,以及电影产业的边缘地带。然而,后来的电影将表明,二十世纪早期关于山地居民是堕落野蛮人的观念,仍然潜藏在这些表面上轻松愉快的作品之下。

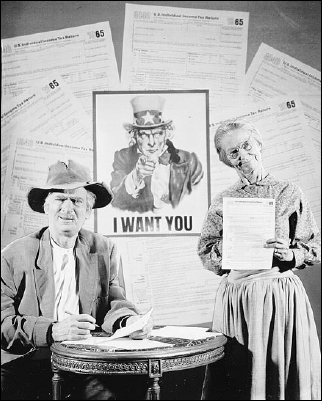

我最后几章考察了战后”乡巴佬”(hillbilly)形象及其用途和含义,特别关注1960年代初期——这一时期,几乎从公众意识中消失了近二十年的山民形象重新登上了全国舞台。第六章探讨了1950年代和1960年代的电视节目(特别是《真正的麦考伊一家》、《安迪·格里菲斯秀》以及大获成功的《贝弗利乡巴佬》),这些节目以乡巴佬角色和场景为特色。这些节目通常被认为是针对农村和小镇观众的粗俗娱乐,但它们反映了社会对战后阿巴拉契亚山区居民大规模迁移到中西部和中大西洋工业城市的担忧,以及对生活在”富裕社会”中贫困孤立的白人山民的重新关注。通过将山民描绘成民间传统的多彩继承者,或是安全驯化的滑稽小丑——尽管周围充斥着贪婪,他们仍保持道德正直——这些节目帮助缓解了公众对经济和社会不平等的担忧,既淡化了南部山区人民的困境,又将他们的贫困描绘成民间文化的另一个方面。尾声考察了乡巴佬概念在美国人想象中持续的重要性,从书籍和电影《激流四勇士》(Deliverance, 1972)的巨大影响及其后续效应,到网络空间中乡巴佬形象的多样变体。到二十世纪末,这一形象昔日的显著地位无疑已经衰落,原因包括:农村人口的持续减少——这一群体历来在城市公众眼中代表着威胁性和愚蠢的落后;南部山民在山区内外日益增长的文化和政治影响力;以及宽泛定义的种族和民族刻板印象越来越不被接受。尽管如此,诸如肯塔基州派克维尔的”乡巴佬节”、自豪地称自己和音乐为”乡巴佬”的当代乡村音乐人、对比尔·克林顿总统的漫画讽刺,以及互联网上”乡巴佬”的各种变体等多样例子都表明,这个术语和形象仍然作为社会嘲讽与地区和个人自豪感的模糊标记而产生共鸣。

最后,我以一篇后记结束,讲述将《贝弗利乡巴佬》复活为”真人秀”的非凡计划,以及南部山区内外人们对这些计划的反应。无论这个节目最终是否实现,这类节目再次证明,在”乡巴佬”一词首次出现在印刷品上一个多世纪之后,它仍然作为一个神话般的文化空间发挥作用,美国人通过它来努力定义自己和自己的传统。

二十世纪的乡巴佬形象起源于三个相关但独立的文学和插图传统,这些传统至少可以追溯到殖民时代:对乡村土包子的描绘;对南部边远地区贫穷白人的概念;以及对南部山区居民的形象塑造。这三条最初独立的线索在十九世纪逐渐融合,形成了一个具有复杂而模糊的地理、种族和文化意义的新图标。到世纪末,这一新的全国”类型”主要被定位在新命名的”阿巴拉契亚”地区,它结合了来自新英格兰、阿肯色州和东南部山区的文化元素,所有这些都经过东北部记者和插画家出于自身利益的先入之见的调和。这一形象的种族身份同样不稳定。它部分基于内战前废奴主义者、奴隶主和非裔美国人的贬低性描绘——他们都将所谓的贫穷白人置于真正”白人”的界限之外;同时也借鉴了内战后传教士和作家的叙述,这些叙述赞美山区人民(尽管他们仍不确定该如何称呼他们)是拓荒者过去的骄傲继承者,对于保存美国文明至关重要。这些空间和种族上的不一致以及这一形象本身,源于美国整体以及南部山区特别经历的剧烈变化——一个仍以农业为主的社会迅速转变为城市主导的工业强国。随着阿巴拉契亚被工业家和普通读者”发现”,这一形象所代表的人群的含义发生了戏剧性的转变:从略微孤立但总体上普通的农村居民,到早期时代的风景如画的幸存者,再到需要被改造或消灭的危险的私酿酒和世仇野蛮人。

二十世纪乡巴佬(hillbilly)形象最古老、流传最广的前身是乡村土包子。这是一个几乎普遍存在的文化角色,其美国版本可以追溯到新英格兰殖民的最早期,源自英国戏剧中的固定角色”霍奇”(Hodge)——一个典型的约克郡乡下人,特点是土气、精于算计,以及粗俗但机敏的应答。从这些起源中诞生了”扬基佬”(Yankee)这一类型人物,他们在整个十八世纪和十九世纪上半叶以各种名字出现,包括扬基·杜德尔(Yankee Doodle)、乔纳森兄弟(Brother Jonathan)、杰克·唐宁(Jack Downing)、申命记·达蒂弗尔(Deuteronomy Dutiful)、索伦·辛格尔(Solon Shingle)和瑞普·凡·温克尔(Rip Van Winkle),活跃于戏剧、年鉴、报纸杂志、短篇小说以及漫画和风俗画中。这些形象在1820年至1850年间最为突出,那是一个经济和社会剧烈变革的时期,包括工业革命的开端、城市的快速发展,以及围绕废除或扩展奴隶制的日益紧张的局势。它们既反映了地区间的敌意,也反映了拥有社会和文化权力的人(尤其是纽约市的城市居民)试图通过贬低农村人和农业生活方式来巩固新社会秩序的努力——而他们中许多人不久前才刚刚离开那种生活。作家、艺术家和演员对这些人物的标准刻画——瘦长的身体、不合身或过时的衣服、奇特的方言和憨傻的笑容——与后来的乡巴佬形象高度吻合。同样相似的还有这些角色刻意的模糊性:他们既是被嘲笑的对象(被欧洲人或美国城里人嘲笑),又是嘲讽那些所谓社会上层的虚伪和价值观的人。在这方面,扬基土包子总是戴着一副”愚蠢的面具”,表面上天真质朴,实则掩盖着与生俱来的精明和韧性。

虽然这个角色预示了乡巴佬的某些特征,但随着它在十九世纪上半叶从新英格兰向外传播,它越来越多地与政治和金融欺诈以及”不惜一切代价出人头地”的心态联系在一起,而非其最初的乡村土包子形象。它转变为乔纳森兄弟这一角色——美国的人格化象征,在山姆大叔成为国家象征之前代表着美国——开始颂扬美国普通人的力量、勇气和个人主义,因此变得过于泛化,无法作为后来乡巴佬形象的明确原型。与之更直接相关的是另外两种形象,它们与乡村扬基佬有所重叠,但在地理和社会层面上与后来的角色联系更为紧密:即”贫穷白人”(poor white)和”山民”(mountaineer)。

作家和学者后来称之为”南方贫穷白人”这一社会类别的最早描绘之一,来自威斯托弗的威廉·伯德二世(William Byrd II)关于其1728年勘测和绘制有争议的弗吉尼亚-北卡罗来纳边界线的远征记录。伯德是一位在英格兰最好的学校接受教育的弗吉尼亚精英种植园主,他的叙述充满了对该地区动植物和地理的科学讨论,以及对他和他的队伍所遇到的美洲原住民的描述。它还包括对北卡罗来纳边远地区白人定居者详细而不讨好的描述。伯德对他在迪斯莫尔沼泽(Dismal Swamp)边境地区(靠近今天弗吉尼亚州诺福克附近)遇到的男男女女的描绘,引入了许多在接下来几百年里定义南方农村白人的标准套路:

毫无疑问,世界上没有任何地方的居民比北卡罗来纳人生活得更轻松了。它比任何其他地方都更接近于对懒人国(Lubberland)的描述……至于男人们,就像印第安人一样,把所有的活都推给可怜的女人。他们让妻子一大早就从床上起来,而自己却躺着打鼾,直到太阳走完三分之一的路程,驱散了所有不健康的湿气。然后,伸懒腰打哈欠半个小时后,他们点燃烟斗,在一团烟雾的保护下,冒险走到户外;不过,如果天气稍微有点冷,他们就会哆哆嗦嗦地赶紧缩回壁炉角落……他们就这样虚度光阴,像所罗门笔下的懒汉一样。

伯德对他所遇到的边远地区人民的奇怪矛盾态度,反映了此后一直是乡巴佬形象特征的模糊性。伯德显然对农村居民的生活条件感到震惊,认为他们不健康、邋遢、完全厌恶工作,但他的愤怒主要不是源于他们的贫困,而是源于他们对他自认为”自然”秩序的拒绝:努力工作和有目标的必要性、女性在经济和身体上对男性的依赖,以及白人和印第安人之间应有的区别。虽然表面上他似乎真的对他们的行为感到恐惧,但他对长时间伸懒腰打哈欠和保护性烟雾云的描绘有一种夸张的、漫画式的特质,暗示的态度更多是讽刺性的嘲笑,而非道德谴责。因此,这里就是一个刻意滑稽的刻板印象的根源元素,后来的南方贫穷白人记录者,以及乡巴佬漫画形象,会反复利用这一元素。

在接下来的两个世纪里,无论是明确的虚构叙事还是表面上的非虚构叙事,北方和南方的评论家们都巩固了伯德对南方农村贫穷白人这一落后阶层的文学建构。查尔斯·伍德梅森是十八世纪中叶的一位巡回圣公会传教士,他与伯德对南方农村白人懒惰的看法有许多相同之处,但没有伯德那种喜剧色彩。伍德梅森在1766年的著作中谴责了南卡罗来纳边远地区白人农民和牧民的贫困和”极度懒散”,他愤怒地写道,这些人”沉溺于他们目前低下、懒惰、邋遢、野蛮、地狱般的生活,似乎并不想改变它。“近一个世纪后,一篇关于南卡罗来纳边远地区男女的报道说明了这种批评的持久性。1847年的文章《卡罗来纳沙丘人》将这些农村居民描述为”穿着和外表都很奇特”,总是穿着”最朴素的土布……常常不穿鞋……戴着最廉价质地的软帽……是一个像印第安人一样独特的种族。“与伯德和伍德梅森一样,作者强调”他们脑海中最主要的想法似乎是对劳动的厌恶。“与当地印第安人至少还有”个人勇气”不同,作者哀叹”沙丘人”没有个人抱负或”性格上的活力”,因此将永远被困在仅能维持生存的生活中。

《卡罗来纳沙丘人》面向北方读者,旨在展示奴隶制对白人和黑人造成的灾难性社会影响,反映了这种形象在十九世纪中叶的持久影响力,以及它被轻易用于新政治目的的便利性。事实上,对南方贫穷白人这一卑下阶层的意识形态建构同时服务于奴隶制的反对者和支持者的利益。对于主张立即解放所有奴隶的废奴主义者,以及仅仅反对奴隶制向西部领土扩张的自由土地派来说,这样一个群体的存在证明了奴隶制对社会道德和人类勤劳精神的破坏性影响,以及种植园主精英阶层过度的经济权力。它也隐含着警告:奴隶制向非蓄奴地区扩张将带来灾难性后果,并对原本坚强的白人农民的职业道德产生削弱作用。对于奴隶主,特别是那些处于南方社会顶层的人来说,农村劳动阶层白人的懒惰为这一”特殊制度”提供了正当理由,并清楚表明需要一个由种植园主领导的经济和社会等级制度。种植园主D·R·亨德利写道,例如,“贫穷白人”是”地球上用两条腿直立行走的最懒惰的动物……表现出一种几乎令人难以置信的天生愚蠢或智力迟钝。“因此,对于废奴主义者和支持奴隶制的意识形态者来说,南方贫穷白人完全缺乏勤劳、智慧、社会礼仪和荣誉——这些是政治和社会平等的基本要素——因此不应被信任参与政治决策。

北方和南方的中上层评论家认为这一阶层的人如此彻底堕落,以至于他们质疑其”白人”身份的主张——而这是南方劳动阶层白人对政治平等、“规范”地位以及相对于自由黑人和奴隶黑人的社会优越性的唯一诉求。与伯德和《卡罗来纳沙丘人》的作者一样,记者和游记作家反复将”贫穷白人”与其他所谓低等的有色人种进行不利比较,无论是被奴役的黑人、印第安人,还是墨西哥农民。通过各种论点,包括基因劣势、与”非白人”过度通婚,以及环境因素,如南方气候的破坏性影响、猖獗的疾病和极其不足的饮食,这些作家断言”贫穷白人”既不是真正的”白人”,也不是明确的”非白人”,而是一个独立的”‘克拉克’(Cracker)种族”,在各方面都如此堕落,以至于没有社会进步的能力。这种态度在1866年波士顿《每日广告报》的一篇文章中表现得很清楚,该文宣称这一社会阶层已经堕落到”如此肮脏的贫困、如此卑劣的无知、如此白痴般的愚蠢”的深渊,以至于他们永远无法真正文明化。作者总结道:“时间和努力将引导黑人走向有智慧的成年,但我几乎怀疑是否有可能将这些’白色垃圾’提升到受人尊敬的地位。”

非裔美国人对劳动阶层白人的蔑视几乎与中产阶级和精英白人一样强烈。被奴役的非裔美国人发明了包含明确”白人”含义的贬义词,如”(贫穷)白色垃圾”和”穷巴克拉”(poor buckra)(源自西非语中”白人”一词的变体形式)。尽管奴隶与非精英南方白人之间的关系很复杂,但许多奴隶深深怨恨贫穷白人作为监工和巡逻骑手的角色,并接受了他们主人的观点,即南方精英种植园主在社会和道德上更为优越。许多人还相信,无论是被奴役的还是自由的黑人,都形成了一个介于社会体系顶端的种植园主贵族和底层”贫穷白人”之间的中间社会阶层。因此,“贫穷白人”和”白色垃圾”这一社会和文化类别的建构,既允许黑人奴隶开辟出一个社会优越感的空间,也允许白人种植园主精英在一个据称民主的社会中为白人之间巨大的经济和社会不平等提供正当理由。

除了对真实乡村白人看似准确的描绘之外,第二股影响深远的关于贫困南方白人的文学流派是被后来学者统称为”西南幽默作家”的作家群体所创作的故事,这些作品将历史现实与文学虚构自由融合。他们笔下的人物无论在外貌还是行为上,都是即将出现的乡巴佬形象的重要原型。奥古斯塔斯·B·朗斯特里特1835年作品集《乔治亚风情、人物、事件等——共和国前半世纪》中的兰西·斯尼弗尔是这些文学形象中最早也最持久的一个。斯尼弗尔是个瘦骨嶙峋的小个子男人,他那种彻底无精打采的常态只有在观看他帮忙挑起的血腥打斗时,才会因那种替代性的刺激而被唤醒。朗斯特里特由此确立了一种文学类型:堕落的穷白人作为骗子,故意从他人的不幸中牟利。这一传统在随后几十年由众多作家延续,包括威廉·吉尔摩·西姆斯、理查德·希尔德雷斯、哈丽雅特·比彻·斯托,以及最为充分地由约翰逊·J·胡珀在其塑造的西蒙·萨格斯上尉形象中体现。萨格斯的早期插图展现了他衣衫不整、满脸胡须、长而棱角分明的鼻子和面部特征、蜡黄的表情以及宽边帽,这些都预示了后来插画家和电影制作人所使用的标准乡巴佬图像符号(图1.1)。

图1.1

乡巴佬原型一号:西蒙·萨格斯。F·H·达利绘制的卷首插图,约翰逊·J·胡珀,《西蒙·萨格斯上尉历险记——塔拉普萨志愿兵前队长》(费城:T·B·彼得森出版社,1845年)。普林斯顿大学图书馆惠允。

尽管这些作家对尚未诞生的乡巴佬形象产生了重大影响,但没有一位明确描写来自或生活在山区环境中的人物。唯一的例外是第一个来自阿巴拉契亚山区的穷白人角色——萨特·洛文古德,由田纳西记者乔治·华盛顿·哈里斯创作,于1850年代中期发表在田纳西州的各种报纸和威廉·T·波特的全国性幽默杂志《时代精神》上。萨特不道德、种族主义、堕落、心地恶毒,却又充满活力,几乎不受任何社会礼仪和地位的约束,他积极地沉醉于自己的兽性和粗俗之中。哈里斯将他描述为”一个长相古怪、腿长身短、脑袋小、白头发、猪眼睛的滑稽天才”,他是一个大得离谱、名字荒唐的家庭的一员,家里有十六个孩子(名字诸如菲尼亚斯、佐迪亚克、简·巴纳姆·林德等),一个肮脏但多产的母亲,以及一个兽性十足的父亲霍斯。人类的赤裸(无论是身体上还是心理上)是哈里斯几乎所有故事的核心,这些故事经常描写萨特或其他角色被剥光衣服或进行(暗示的)通奸。大多数故事还涉及萨特兴高采烈地对权威和权力人物施加的残忍恶作剧,或者在少数情况下,对黑人教众施加恶作剧。但同样经常的是,萨特成为自己贪婪或轻信的受害者,被迫”扮演傻瓜”,这是他自称”天生的该死傻瓜”所认识到的角色。他是北方先驱扬基·杜德尔和其他人物的更原始、更尖锐的对应物,他认识并接受自己愚蠢(以及所有人类的愚蠢)的能力,赋予了这个原本只是怪诞和淫秽的形象以持久的文化意义,使他成为比前面讨论的穷白人例子更为丰富的角色。

哈里斯对萨特及其家人和邻居在田纳西州东部蛙山的描绘,将朗斯特里特、胡珀等人的刻画固化为二十世纪美国乡巴佬的标准套路——懒惰、邋遢、堕落的人们忍受着痛苦但总是滑稽的贫困,体现着原始身体性和性欲的未开化状态,并拥有几乎超人的生育能力。但由于几个原因,哈里斯的作品只是乡巴佬形象的先驱,而非第一个例子。首先,哈里斯将故事中的山区背景更多地用作丰富多彩的背景,而非角色人格和更广泛文学意义的内在元素。其次,尽管哈里斯的洛文古德故事最初在报纸和杂志读者中相当受欢迎,但他激烈的政治立场(狂热的分裂主义和激进自由主义的强烈混合)、浓重的方言和扭曲的语法使用,以及他毫不掩饰的粗俗和不雅内容,与十九世纪晚期文学和文学批评的主流”高雅传统”相冲突。马克·吐温非常欣赏哈里斯的幽默,但在他1867年对《萨特·洛文古德:一个”天生该死傻瓜”讲的故事》的评论中准确预言——这是哈里斯故事首次以书籍形式出版——“东部人会认为它粗俗,可能会将其列为禁忌。”直到1930年代的威廉·福克纳和厄斯金·考德威尔,哈里斯几乎没有文学追随者,他的作品也绝版了。尽管自1966年该书再版以来,萨特的爱好者变得更加突出,但他仍处于文化体面的边缘,批评家们仍不确定该将哈里斯和他的另一个自我置于文化光谱的何处。

19世纪50年代,平面艺术家们试图描绘萨特的作品清楚地表明,当时还不存在南方山民的标准形象,事实上,大多数城市美国人完全不知道这样的人应该是什么样子。19世纪中期杂志上的大多数插图都将萨特描绘成穿着那个时代工人阶级甚至中产阶级城市服装的形象(如燕尾服和高领衬衫),或者乡村绅士的骑装。贾斯汀·O·霍华德是一位纽约政治漫画家,受委托为1867年原版《萨特·洛文古德》绘制配图,他的作品最接近对艰苦生活的南方山民的准确描绘,也最接近20世纪标准化的乡巴佬形象。他将萨特呈现为一个又高又瘦的人物,有着细长的鼻子和双手,赤着脚,穿着不合身的工装裤和一顶软帽,饶有兴趣地看着他赤身裸体的父亲逃离一群愤怒的蜜蜂(图1.2)。然而,霍华德19世纪晚期的同行们并没有采用他的人物塑造方式,而是将洛文古德呈现为一个普通的乡村土包子或哈克贝利·芬的翻版。这种描绘的多样性表明,到世纪之交,一个全国公认的南方山民图像刻板印象尚未建立。

图1.2

乡巴佬原型之二:萨特·洛文古德。贾斯汀·O·霍华德插图,乔治·华盛顿·哈里斯,《萨特·洛文古德:一个”天生蠢货”讲的故事》(纽约:迪克与菲茨杰拉德出版社,1867年),第25页。普林斯顿大学图书馆惠允。

乡巴佬形象发展的第二条主要脉络是对南方山区人(几乎全是男性)的文学描写,最初主要指南阿巴拉契亚地区,后来也包括阿肯色州和密苏里州的丘陵地带。虽然一些内战前对南方山民的描写强调他们原始的野蛮性,但内战前的作家和艺术家更多地赞扬他们的狩猎和战斗能力,颂扬他们是能够在恶劣荒野中茁壮成长的坚强边疆居民。这些对山民的描绘为正在形成的乡巴佬形象增添了两个重要的新元素:将土地和人民融合成一个不可分割的文化建构;以及一种与生俱来的暴力观念,以枪支和步枪的无处不在为代表。

关于南方山民最早的描述之一来自1780年英国少校帕特里克·弗格森向弗吉尼亚人民发布的一份公告,警告他们”后水地带人”的危险——这些人从田纳西州东部行军到南卡罗来纳州边境,一周后在南卡罗来纳州的国王山战役中击败了他的部队。弗格森警告城市弗吉尼亚人,他们应该加入保皇党军队,“除非你们想被野蛮人的洪流吞噬……这些人以其骇人的残忍和无纪律行为,最好地证明了他们的懦弱和缺乏纪律。”弗格森相信城镇居民会被将他们西部边疆同胞描述为”野蛮人”的说法所打动,这一事实有力地说明了早在18世纪晚期,南方山民就被视为”他者”的观念。

与此密切相关但更具英雄色彩的山民文化建构是被美化的丛林边疆人形象,主要基于丹尼尔·布恩和大卫·克罗克特真实或想象的事迹和个性。布恩尤其成为美国男性气概的主要象征,因为他带领定居者穿过坎伯兰峡谷进入肯塔基州,与印第安人战斗并杀死他们,驯服了蛮荒的荒野。布恩最初在约翰·菲尔森1784年广为流传的《丹尼尔·布恩上校历险记》中被永久铭记,随后被众多作家所颂扬,并成为美国荒野文学中典型英雄——詹姆斯·费尼莫尔·库珀系列小说《皮袜子故事集》中纳蒂·班波的主要灵感来源。通过菲尔森、库珀等人的文学再创作,布恩成为一个国家神话的化身,“使荒野对民主安全的人”,最好地象征了边疆的再生潜力。因此,作为一个文化符号,他通常缺乏后来乡巴佬身份所固有的模糊性。

克罗克特是乡巴佬形象更直接的先驱。虽然像布恩一样,他代表着英勇的边疆人、印第安人战士和大型猎物猎人,但在他那个时代,他也象征着乡下人的无知和粗犷的幽默。尽管他多次当选田纳西州议会议员和美国众议院议员,但仍因其乡下出身而被更有教养的议员们嘲笑。讽刺的是,他最终的神话地位在很大程度上是辉格党的产物,该党利用克罗克特(在他完全同意的情况下)作为一个”真正的”乡下人来谴责安德鲁·杰克逊的民主党——杰克逊据说也是一位边疆人。真正的大卫·克罗克特在德克萨斯州保卫阿拉莫时牺牲后,神话中的”戴维”·克罗克特——一个超人边疆人和滑稽乡巴佬的混合体——继续活在19世纪40年代和50年代流行的《克罗克特年鉴》系列中,活在詹姆斯·柯克·保尔丁的《西部雄狮》(1831年)和弗兰克·默多克与弗兰克·梅奥的《戴维·克罗克特;或者,确定你是对的,然后勇往直前》(从1872年到1896年连续演出)等戏剧中,以及20世纪众多的电影和电视改编作品中。

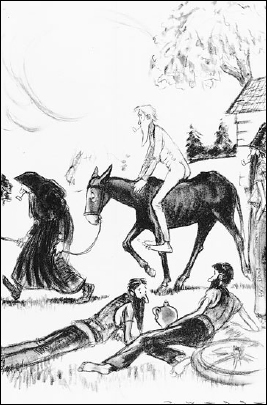

布恩和克罗克特的形象描绘及其文化含义,将成为新兴山民形象的重要组成部分,尽管这一形象并非严格意义上的乡巴佬(hillbilly)形象。后来的艺术家以及舞台和银幕服装设计师,会将鹿皮衣、毛皮帽或浣熊皮帽,以及长管步枪融入对这些人物的塑造中(图1.3)。此外,那些在荒野中开辟文明的人物形象,在整个二十世纪都延续了下来,在更为正面的山民叙述中,他们被描绘成精神饱满而高尚的人,在工业时代的边疆保留着拓荒者的技艺和生活方式。最后,布恩和克罗克特晚年都迁移到了新的西部边疆——布恩离开肯塔基州,在密苏里州中东部度过了人生最后的岁月,而克罗克特则穿越阿肯色州大部分地区前往得克萨斯州——他们的真实人生经历象征性地将乡巴佬起源的两个不同地区(“阿巴拉契亚”和”欧扎克”)融合成了一个神话般的空间。

图1.3

戴维·克罗克特:最早由媒体塑造的乡巴佬形象。封面插图由不知名插画家绘制,《戴维·克罗克特年鉴》,第1卷,第3期(纳什维尔,1837年)(临摹自安布罗斯·安德鲁斯为詹姆斯·哈克特在詹姆斯·柯克·保尔丁的《西部雄狮》中饰演尼姆罗德·怀尔德法尔一角所作的肖像画)。得克萨斯大学奥斯汀分校美国历史中心。CN 10458。

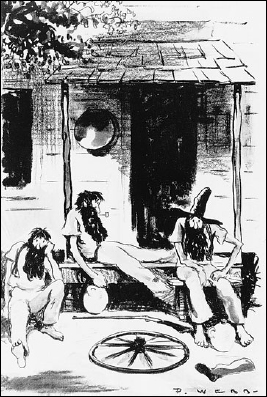

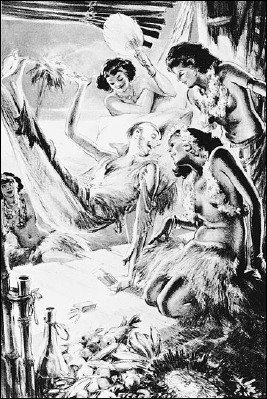

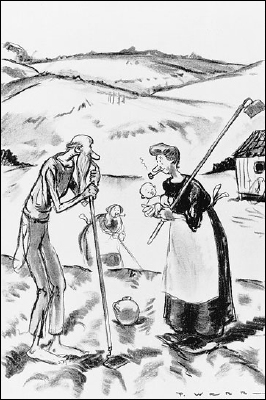

战前时期访问南部阿巴拉契亚山区的游客所写的游记,是山民形象发展过程中较少神话化的来源。这些文字表明,尽管大多数城市评论者认为山区景观因其美丽和原始而令人敬畏,但他们眼中的南部高地居民虽然古朴,却与美国其他农村地区的人并无明显不同。少数面向大众读者的十九世纪中期南部山区著作,如《南方的冬天》,也描绘了类似的画面。这部虚构的游记由”波特·克雷永”(作家兼插画家大卫·亨特·斯特罗瑟的笔名)撰写,讲述了布罗德埃克乡绅一家穿越弗吉尼亚、田纳西和北卡罗来纳山区的旅程。虽然斯特罗瑟对当地人的外貌描写暗示了一种视觉刻板印象的萌芽,但与后来的叙述不同,山民并未被描绘成堕落或不道德的人。尽管描绘布罗德埃克乡绅的向导琼斯先生的插图标题为”山民”,呈现出一个略显阴险的形象,但他骑在马上、身穿厚布外套和尖头鞋的装扮,更接近美国西部山地人或欧洲流浪者的形象,而非后来那种赤脚、穿背带裤的乡巴佬形象(图1.4)。作者既没有将琼斯,也没有将任何其他当地居民描绘成懒散、贫困、酗酒、暴躁或对陌生人充满戒心的人——这些都是乡巴佬形象的标准特征——而是强调了他们的热情好客和该地区丰富的食物。布罗德埃克一家遇到的另一位山民坎·福斯特,他蓄着胡须、衣衫褴褛的形象指向了一种正在形成的刻板印象(图1.5)。然而在文字中,他并没有警惕地用步枪瞄准”入侵者”,而是欢迎访客来到他整洁美观的家中。因此,斯特罗瑟对琼斯先生和坎·福斯特的描写表明,在内战之前,南部山民的文学形象是贫穷但正直的乡村居民,而非战后文学中那些愚昧而充满敌意的男男女女。

图1.4

乡巴佬刻板印象形成之前南部山民的典型描绘。“山民”。插图和文字由大卫·亨特·斯特罗瑟创作,《南方的冬天》,《哈珀斯新月刊》第15期(1857年11月):725页。

图1.5

“坎·福斯特”:山民形象——衣衫褴褛但正直好客的主人。插图和文字由大卫·亨特·斯特罗瑟创作,《南方的冬天》,《哈珀斯新月刊》第16期(1857年12月):173页。

弗雷德里克·劳·奥姆斯特德的《穿越偏远乡村之旅》出版于1860年,可能是战前时期对南部山区居民最具影响力的描绘,但书中也没有表明这些人与南方其他地区的非精英白人有明显不同。与他的其他著作一样,奥姆斯特德写这本书的目的是谴责奴隶制度及其对经济发展的限制。即使在田纳西、北卡罗来纳和弗吉尼亚的山区——这些地区没有大规模种植园,奴隶主也相对较少——他也看到了这种负面影响。尽管奥姆斯特德经常将他遇到的劳动阶层山民描述为”粗俗”、“愚昧”和”肮脏”,并抱怨他们的懒惰及由此导致的贫困,但他将这些特征归因于奴隶经济,而非后来作家所认为的独特山地民族的文化和遗传特征。简而言之,即使到了内战前夕,南部阿巴拉契亚山区居民的诠释者们仍然不认为这些人构成了南方非精英白人的一个亚群体,更不用说是一个独立的”种族”,在文化上独特、在社会上与美国文明隔绝。

在同一时期,作家和社会评论家开始撰写关于阿巴拉契亚南部土地和人民的文章,与此同时,冒险家、户外运动爱好者和幽默作家也发现了另一个孕育”乡巴佬”(hillbilly)形象的主要地区:密苏里州和阿肯色州的丘陵地带。由于人口稀少,即使在内战结束后很长时间内仍与全国其他地区相对隔绝,阿肯色州迅速获得了一个名声——那里居住着生活在近乎荒野条件下的暴力原始定居者。亨利·罗·斯库尔克拉夫特是一位地质学家和印第安文化研究者,他于1818至1819年间穿越密苏里州和阿肯色州的山区,是最早详细报道该州情况的访客之一。斯库尔克拉夫特描述了”居民们……过着与野蛮人相似的生活方式,接受了他们对安逸的热爱和对农业劳作的蔑视……以及他们穿着兽皮的方式。“他还感叹道,每当狩猎季节来临,男人们就把家务和农活丢给女人。与威廉·伯德等人的批评如出一辙,他将边疆阿肯色人定义为不文明的民族,颠倒了”正常的”种族和性别等级秩序。

后来的访客进一步强化了阿肯色州是一片暴力原始之地的观念。英国地质学家乔治·费瑟斯通霍称该州部分地区为”罪恶与耻辱的污水坑”,而德国运动员弗雷德里克·格斯塔克则描绘了一片居住着酗酒懒惰的边疆居民的土地,这些人容易诉诸暴力,并热衷于粗犷的猎熊运动。幽默作品如查尔斯·芬顿·诺兰关于”皮特·惠特斯通上校”的专栏文章,以及托马斯·班斯·索普著名的《阿肯色大熊》,都在1840年代通过《时代精神》杂志广泛传播,巩固了该州的边疆形象。这些游记、冒险故事或夸张故事并非都以该州的山区为背景,也并非阿肯色州或旧西南部所独有。然而,它们共同为这样一种观念奠定了基础:懒惰、潜在危险且贫困的人们居住在阿肯色州乃至整个南方。

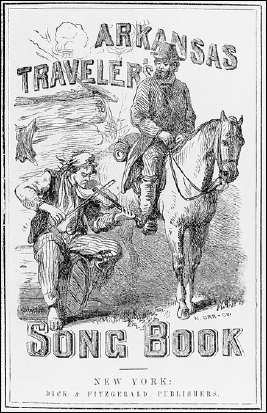

西南部流行文化与即将出现的乡巴佬形象之间最直接的联系,或许就是”阿肯色旅人”(The Arkansas Traveller)——这是一个书面故事、幽默演说、器乐和歌词歌曲以及图像形象,自十九世纪中叶以来持续出现。这个著名故事很可能是桑福德·福克纳上校的创作,他是阿肯色州建州初期的一位精英政治家。故事表面上幽默地讲述了一群阿肯色州政客在1840年竞选巡回期间迷失在山中,遇到一个贫穷定居者的经历——这个定居者在一间简陋的木屋前不停地用小提琴拉着同一首曲子。定居者对访客的每一个求助请求都以文字双关、否定回答和漠不关心来回应。举例如下:

旅人:“既然我这么冒昧,请问您贵姓?”

定居者:“可能是迪克,也可能是汤姆;但差得远呢。”

旅人:“先生!您能告诉我这条路通向哪里吗?”

定居者:“自从我住在这儿,它就没去过任何地方;每天早上我起来它都在那儿。”

最后,旅人(代表福克纳上校本人)通过抓起小提琴,演奏出定居者忘记的曲子结尾,达成了目的。感激的房主因终于想起了结尾旋律而欣喜若狂,邀请旅人们进屋享用食物和饮料。

“阿肯色旅人”于1847年作为乐曲出版,1862或1863年附上对话出版,在接下来的一个半世纪里以各种形式出现。它还以图画形式呈现,最初是爱德华·沃什伯恩的一幅画作(约1855年),然后是基于该画的版画,最著名的是1870年柯里尔与艾夫斯的两幅版画。这些画作描绘了构成二十世纪乡巴佬生活方式形象的许多元素:一个衣衫褴褛、留着长胡子、戴着浣熊皮帽的男人;破旧木屋墙上挂着的兽皮;一个贫困的家庭,包括一个抽着玉米芯烟斗的女人和六个邋遢的孩子;懒洋洋躺在泥地里的狗;门楣上写着”威士忌”的招牌,其中一个字母倒置,表示边疆的无知;以及背景中隐约可见的群山(图1.6)。木屋主人行为和态度的模糊性后来也在乡巴佬形象中得到复制。起初对外人警惕且粗暴,定居者后来却表现出过度的热情好客。他被描绘成贫穷无知,但同时又在荒野中过着完全舒适的生活。同样,定居者象征着边疆的懒惰和闲散,他坐着拉小提琴,却忽视了庄稼和家务。这种懒散与旅人的目的性和紧迫感形成对比。然而,掌握主动权的是定居者,双方都心知肚明。就像后来的乡巴佬角色一样,定居者同时”装傻”并占了旅人——他在社会和经济地位上的”上等人”——的便宜。

图1.6

阿肯色旅人。利奥波德·格罗泽利尔根据爱德华·沃什伯恩画作制作的版画,1859年。阿肯色历史委员会。版权所有。G4543-18。

随着”阿肯色旅人”各种形式的受众从阿肯色州政治精英扩展到全州观众,再到幽默杂志和乐谱的全国读者群,这些角色的意义也发生了变化。在现存最早的1876年印刷版本中,开场场景介绍了”一位迷路困惑的阿肯色旅人,大约四十年前来到一个擅自占地者(Squatter)的小屋前寻找住处。“这一版本彻底改变了原有含义,1864年在纽约出版的《阿肯色旅人歌曲集》中的版本,则呈现为”一个东部人在阿肯色居民中的经历”。引言还指出,旅人与这位林中居民的相遇令他如此不安,以至于”此后再也没有勇气访问阿肯色!“与萨特·洛文古德早期的插画师一样,这位纽约艺术家完全不知道阿肯色的擅自占地者应该是什么样子,于是画了一个类似吉普赛人的形象——赤脚、穿着宽松的衣服、头上系着头巾,类似于对贫困流浪者的描绘(图1.7)。当作家H·C·默瑟在1896年描述这个故事时,其含义又发生了变化。在这个版本中,擅自占地者和旅人都被描绘成荒野的产物,一个是粗犷的拓荒者,另一个是堕落的擅自占地者,两者之间阶级对比的信息基本被消除了。由于两个人物现在都被装扮和描述为边疆人,故事暗示所有阿肯色人都属于这一类别。

图1.7

一位纽约人将阿肯色旅人边疆人想象成欧洲吉普赛人。封面由不知名插画师绘制,《阿肯色旅人歌曲集》(纽约:迪克与菲茨杰拉德出版社,1864年)。

这首歌曲故事含义的转变揭示了一个地区刻板印象的全国化——“阿肯色”正在成为半滑稽、半野蛮的林中居民的即时可识别代名词,这一流行文化符号对美国人来说变得如同戴着全套羽毛头饰的高贵印第安酋长或懒惰的种植园奴隶一样熟悉。这个音乐故事将象征性贫穷白人的懒散和堕落叠加在早期阿肯色林中居民描述中的边疆人和猎人形象之上,反映了这两种形象的缓慢融合,乡巴佬(hillbilly)形象将在随后几十年从中浮现。

当阿肯色旅人在内战后的几十年间逐渐成为标志性形象时,关于乡村土包子、贫穷南方白人和边疆居民的描述和形象已经发展了一百多年,并在美国文化中根深蒂固。这些独立的描绘不仅会在整个二十世纪以各种文化形式继续出现,而且还开始凝聚成一个与特定地理区域相关联的新的独立形象——乡巴佬-山民的二元符号。这一新创造主要是1870年代和1880年代”地方色彩”写作兴起的结果,这是一种文学体裁,源于新兴的、流行的十九世纪杂志(如《利平科特》、《世纪》、《斯克里布纳》、《生活时代》,尤其是《哈珀新月刊》),这些杂志迎合了新兴扩张的城市中产阶级读者群。与十九世纪早期为专业科学界撰写游记、将其作品视为对自然、地质和气候条件客观分析的博物学家和学者不同,地方色彩作家与新杂志一样,主要将其作品定位为娱乐。这类作品以对话式的风格和语调为特征,被作者描述为”银版照片”、“速写”甚至”匆忙记录”,地方色彩的主要功能是通过强调”国家某个鲜为人知角落的生活特色”来增加销量。

尽管地方色彩作家和作品的阵容过于多样,无法构成正式的文学”运动”,但他们共享一种关于其描写对象的异国情调和”他者性”的视角。在一个相信美国乃至更广泛的西方在智识、文化和社会上优于世界其他”种族”的时代,这些作品旨在展示的不是文化差异,而是文化等级——通过强调替代文化和社会的低劣性和异质性来颂扬现代性和”主流”进步与价值观,无论这些是异国情调、风景如画的外国地区和民族,还是美国国内在民族和地理上独特的社会,如路易斯安那的卡津人、佐治亚的黑人,或缅因海岸的新英格兰乡村居民。这些速写倾向于聚焦于内战前和前工业化的美国,既是为了浪漫化过去,也是为了指出现代工业社会的好处。

正是在这一背景下,一个具有连贯性的地方——“阿巴拉契亚”——以及一个独特的群体——阿巴拉契亚”山民”——进入了全国视野。1870年至1890年间,地方色彩作家发表了九十多篇关于该地区的游记散文和125篇短篇小说。这些作者的态度可以用最早描述该地区的一篇文章的标题来概括:“一片奇异的土地和一群独特的人民”。尽管威尔·华莱士·哈尼的标题颇具挑衅性,但他花在描述旅途艰辛上的篇幅远多于描写肯塔基州东南部当代居民的内容。尽管如此,他的文章引入了阿巴拉契亚”他者性”的概念,并将该地区确立为丰富的地方色彩素材来源。虽然哈尼很快就放弃了阿巴拉契亚作为文学素材,但在随后的二十年里,一大批作家接续了他的工作,包括查尔斯·达德利·华纳、丽贝卡·哈丁·戴维斯、弗朗西丝·霍奇森·伯内特和詹姆斯·莱恩·艾伦。

在阿巴拉契亚山民形象全国化方面最重要的是玛丽·诺艾尔·默弗里(笔名查尔斯·埃格伯特·克拉多克)极受欢迎的短篇小说和长篇小说,她几乎凭一己之力开创了”南方山区小说”这一文学类型。尽管学者们质疑她在《在田纳西群山中》(1884年)和《大烟山的先知》(1885年)等作品中对人物刻画的准确性,但普通读者却将其视为事实。默弗里的作品巩固了早期关于田纳西州东部山区乃至整个阿巴拉契亚山区的观念——这是一片目不识丁但道德高尚、自尊自强的人们生活的土地,与现代美国完全隔绝——但她为笔下的人物注入了一种普遍的忧郁基调。她那哀婉的笔触帮助重新定义了山区,使其成为一个永远停留在过去的地区,与充满活力、快节奏的城市工业化美国形成鲜明对比。大多数读者和评论家都相信她那些以战前时代为背景的故事记录的是山区的当代状况,这一事实恰恰说明她在确立这种关于山区及其人民的观念方面是多么成功。

尽管默弗里对山区人民和社会的描绘比许多地方色彩作家更为准确和富有同情心,但所有这些作家都重复并扩展了早期文学作品中对贫穷白人和边疆居民的描写主题。例如,詹姆斯·莱恩·艾伦评论说,虽然许多肯塔基山民过去曾离开山区前往西部追寻传说中的财富,但他们”几乎全都回来了”,无法”应对边疆生活的冲击、活力和进取精神。他们说,这里是懒人的好家园。“这些作家对人物形象的描写也反映了阿巴拉契亚”他者性”和落后性的普遍观念,与奥古斯塔斯·B·朗斯特里特和乔治·华盛顿·哈里斯早期的人物描写如出一辙。哈尼声称”当地人”在人体解剖学上有”明显的特征”,所有人都表现出”骨骼的拉长、面部角度的轮廓……以及粗糙的五官”。人类学家艾伦·丘奇·森普尔受这些地方色彩作家的启发,在1901年一篇颇具影响力的文章中将山民描述为”瘦削多骨的面孔、蜡黄的皮肤和暗淡的头发”,并感叹他们”几乎没有保留其’精力充沛的’祖先那种红润、健壮的外表”。

这些连载游记和短篇小说的配图与文字相呼应,反映了一种新的独立山民形象的缓慢形成。起初,这些描绘与战前的插图差别不大。例如,在丽贝卡·哈丁·戴维斯1880年虚构的弗吉尼亚西部和西弗吉尼亚山区夏日度假记述中,山地向导杰里·布朗宁是一位值得信赖、自尊自强的边疆居民的典范,他熟练地将步枪横抱在胸前,目光坚定地望向前方(图1.8)。然而,在艾伦1886年的故事《骑马穿越坎伯兰峡谷》中,由著名地方素描画家E·W·(爱德华·温索尔)肯布尔绘制的山民图像急剧转向乡巴佬(hillbilly)形象。肯布尔将两个山区居民描绘成衣着朴素、滑稽可笑的傻瓜,他们愚钝的面孔与对山区自然美景的生动描写形成鲜明对比(图1.9)。艾伦对这两个山民(他称之为”当地典型人物”)试图出售”一袋又小又硬的桃子”(与斯特罗瑟1857年报道的丰富食物形成鲜明对比)的详细描写,完全可以是伯德150年前描写他的”懒汉之地”居民时写下的:“瘦削、扁平、腹部凹陷而安详,温和而忧郁,他们可能就是食莲者……如果能卖掉桃子,他们会很高兴;如果卖不掉,他们也会很高兴。”我们不应过度解读单独一句话或一位喜欢将山民描绘成滑稽刻板形象的画家的插图,但无论其典型性如何,它们确实揭示了一种关于南方山区人民的新观念的出现,这种观念在随后几十年将变得越来越容易辨认。

图1.8

“杰里·布朗宁”:山民作为坚毅边疆居民的典型形象。插图作者不详,丽贝卡·哈丁·戴维斯,《山间小径》,《哈珀新月刊》第61期(1880年7月):176页。

图1.9

山民被描绘成傻瓜。E. W. Kemble插图,标题为”本地类型”;James Lane Allen,“骑马穿越坎伯兰峡谷”,《哈珀新月刊》第73期(1886年6月):53页。

与男性形象类似,山区女性的形象和描绘也经历了相似但不那么显著的转变。在内战前的记述中,如《南方的冬天》,她们被描绘成普通的维多利亚时代女性或典型的小农场主妇。但到了1870年代和1880年代,地方色彩作家越来越多地将女性角色和非虚构人物塑造成几种类型之一:美丽但无知的山区少女;过度劳累、衣着粗陋、艰难照顾庞大家庭的苦命女人;或者(如Kemble所画)戴着帽子、没有牙齿的老妪,在忧郁的烟雾中抽着玉米芯烟斗度过余生(图1.10)。Charles Dudley Warner在1889年的《肯塔基评论》中概括了这种生命周期:“女孩们早早结婚,生育众多孩子,像奴隶一样劳作,在女人本应最美好的年华,她们却已凋零,牙齿脱落,变得丑陋,看起来苍老。”与男性形象相比,“山区女性”的刻板印象没有那么明显,在世纪之交的杂志插图或小说扉页中出现的频率也低得多,但她同样反映了将”贫穷白人”和边远地区拓荒者的概念融合成新的”贫穷山民”形象的趋势。

图1.10

山区女性被描绘成抽烟斗的老妪。E. W. Kemble插图,标题为”一位山民妇女”;James Lane Allen,“骑马穿越坎伯兰峡谷”,《哈珀新月刊》第73期(1886年6月):62页。

尽管地方色彩作家牢固确立了阿巴拉契亚”他者性”的”事实”,但在大多数情况下,他们描绘的是一幅风景如画的景象,以及与现代社会格格不入的古怪而多彩的男男女女。这个虚构的阿巴拉契亚与其说是一种担忧,不如说是一种好奇,主要用来指出先进文明的好处,并为北方城市居民提供一个神秘(但最终安全)的荒野之旅,让他们能够精神焕发地返回自己在都市社会秩序中的位置。

然而,从1880年代开始,并在1890年代迅速加速,一种截然不同的地区观念发展起来——认为南阿巴拉契亚山区的人们(最终扩展到更广泛的南部山区)不仅与文明格格不入,而且实际上对文明构成威胁。将山区建构为无法无天之地、被”私酿酒”(moonshining)和”家族世仇”(feuding)这对”邪恶”双胞胎诅咒的新意识形态,并非完全没有根据。在本世纪最后二十年,有组织的抵抗联邦消费税征收和暴力的家族间冲突确实在东南山区发展起来。这一地区的小农长期以来将部分玉米作物转化为酒精供个人消费,并与农村邻居和城镇居民交易或出售。联邦政府自十八世纪末以来曾零星尝试征收这种产品的消费税(1794年宾夕法尼亚州西部的”威士忌叛乱”是高地反对这些尝试的最著名例子),但直到内战时期,他们才开始集中努力要求所有酿酒商,无论规模多小,都必须获得许可证并缴纳税款。南部山区农民依靠出售玉米威士忌来补贴微薄收入,并将其生产视为长期享有的权利,他们深深怨恨这种他们认为是中央集权对地方事务的无端和危险干预。许多这些小型酿酒商在大众媒体中越来越多地被贴上”私酿酒贩”(moonshiners)和”走私贩”(blockaders)的标签,他们和许多顾客对执法人员经常使用的粗暴手段以及有时腐败和非法的做法怀有深深的不满。

这些紧张关系和敌意在1890年代达到顶峰,当时经济萧条、国家化市场力量和城市化向以前纯粹的农村地区扩张,以及地方禁酒立法的蔓延,威胁到了乔治亚州东北部和该地区其他地方许多山区酿酒商的生计。结果是半正式的有组织努力兴起,通过集体暴力来维持对酒类生产的地方控制。在一个许多白人男性也感到受到黑人日益增长的政治和社会自主权以及越来越多女性进入工业化有薪劳动力市场威胁的地区,这种集体反抗往往与对白人至上主义和传统道德受到挑战的担忧密切相关。这些由”白帽党”(white caps)和”夜骑士”(night riders)维护经济、社会和种族现状的努力在1890年代末基本结束,因为联邦当局逮捕并瓦解了抵抗组织,现代化力量继续侵蚀农村生活。但到这时,山民作为无法无天的”私酿酒贩”永远与”税务官”(revenooers)作战的形象已经在大众想象中根深蒂固,并从那时起一直是乡巴佬(hillbilly)神话的核心组成部分。

在私酒相关暴力事件引起政府和媒体广泛关注的同时,东南部高地(尤其是肯塔基州东部)的地方冲突,往往是家族之间的冲突,也登上了全国性的新闻头条。从19世纪70年代到下一个世纪的头十年,地区和全国性报纸报道了数十起家族冲突,仅1874年至1893年间就有四十一起。虽然大多数争端持续时间短暂,伤亡人数也不多,但有些冲突,如被称为”罗文县战争”的马丁-托利弗冲突,持续了三年多,造成二十人死亡。记者们最初倾向于将此类冲突视为南方现象,后来又视为肯塔基州特有的现象,认为这是持续的政治权力斗争和独特暴力历史的必然结果。然而,到了19世纪80年代中期,阿巴拉契亚地区发生的一系列谋杀案将焦点从整个州转移到了山区。越来越多的两党报纸,其中最具影响力的是民主党的《路易斯维尔(肯塔基州)信使日报》和共和党的《纽约时报》,谴责山区人民是堕落的野蛮人,他们的冲突不是源于政治或经济争端,而是源于从其野蛮的苏格兰高地祖先那里继承的文化甚至遗传特征。记者们在描述这些冲突时,将术语从vendetta(世仇,带有科西嘉背景)改为feud(宿怨),并将争端各方称为家族clan(氏族),强调了这种对苏格兰血统的新关注。

《信使日报》和《纽约时报》等报纸认为,山区人民威胁的不仅是肯塔基州东部的经济繁荣和社会稳定,而是整个国家的。他们断言,解决这一危机的唯一办法是以工业化、铁路建设以及城镇发展为形式的地区”进步”。地区新闻记者和精英们急于吸引北方资本,将他们的地区描绘成安全的投资机会,因此将任何反对工业”进步”的当地人定义为落后和异常的——换句话说,是与非洲人和美洲原住民以及全世界反对欧洲帝国主义的人同等的白人野蛮人。1912年《巴尔的摩太阳报》的一篇社论,针对弗吉尼亚州山区小镇希尔斯维尔发生的致命枪战,最明确地表达了这一观点。该报怒斥道:

对于这种情况,只有两种补救办法,那就是教育和消灭。对于许多人来说,后者是唯一的补救办法。无论是个人还是种族,当他们蔑视文明时,就必须死亡。弗吉尼亚、肯塔基和北卡罗来纳的山民,就像红种印第安人和南非布尔人一样,必须学会这个教训。

这篇社论对南方山民的处方比大多数讨论都更为严厉,但它仍然代表了数百篇类似新闻报道的特点:将一个家族的行为与整个地区人口混为一谈,并将南方山民与其他处于文明边缘之外的”原始”民族相比较。

尽管这些报道坚持认为工业发展是解决山区固有暴力问题的唯一办法,但历史学家阿尔蒂娜·沃勒等人令人信服地论证,实际上,19世纪90年代的这些暴力爆发很可能是该地区内战后经济和社会转型达到高潮的结果。采掘业(如伐木、铁矿和煤矿开采)的出现,以及将这些产品运往全国市场所需的铁路线建设,土地投机的增加和外地土地所有权比例的上升,以及农业机会的减少,所有这些都导致了主张现代化的力量与争取维护地方自治和传统农业体系的力量之间的激烈斗争。然而,大多数美国人并不了解南方山区正在发生的巨大变化,因此没有理由质疑无数新闻报道的立场,即肯塔基州东部普遍存在的”无法无天”反映了南方山区人民的文化和遗传传承。因此,到世纪之交,南方山民是一个威胁美国其他地区进步的暴力野蛮人种族的观念,已经在美国人的心理中根深蒂固。

在南方山区的所有冲突中,没有哪一个比19世纪80年代的哈特菲尔德-麦科伊”宿怨”更能激发公众的想象力。这两个家族既不是南阿巴拉契亚地区第一起、持续时间最长或最血腥的家族冲突,但他们很快就成为家喻户晓的名字,这一可疑的殊荣已经持续了一百多年。无数文章和几本书,最著名的是纽约《世界报》记者T·C·克劳福德的《美国世仇:美国野蛮主义的故事》(1889年),将”魔鬼安斯”(威廉·安德森)·哈特菲尔德和”老兰内尔”(伦道夫)·麦科伊及其亲属描绘成生活在”谋杀之地”的野蛮而与世隔绝的山民,对他们来说家族忠诚高于一切,他们随时准备甚至渴望对竞争对手和执法官员使用致命暴力。实际的冲突更多地与经济纠纷和州际竞争有关,而非”暴力文化”,但大多数报道回避任何此类政治和经济分析,而是将其作为该地区所有农村人民非理性暴力和危险无知的典型例子。

这种图像学巩固了一种新的、更加堕落和暴力的山民形象,有力地强化了这一愿景。克劳福德《美国血仇》的卷首插图由《纽约世界报》的插画师绘制,将”魔鬼安斯”描绘成一个坚韧如钉、手持步枪的山地族长,留着飘逸的黑色胡须,戴着宽边帽(图1.11)。克劳福德在序言中预见到这些视觉表现在塑造标志性野蛮山民形象中的重要性,他断言这些插图”以最引人注目的方式捕捉了这片土地上人民的精神和性格”,并且”无论其他内容如何评价,仅凭这些插图就赋予了本书价值”。哈特菲尔德可能并未完全同意这种对自己的描绘,但他确实成为了媒体名人,并在世仇暴力结束很久之后积极参与摆拍照片。他反复为摄影师摆姿势,步枪总是处于待发状态(用一个图片说明的话来说就是”武装待命”),或者腰间和胸前绑着霰弹枪和步枪子弹的弹带。1897年,“魔鬼安斯”接受了一位流动摄影师的请求,与家人一起合影,枪支被显眼地展示出来(图1.12)。在随后的几十年里,这些照片被广泛翻印,哈特菲尔德一家作为面容阴沉的亡命之徒的形象,成为了”现代”美国人眼中所有山民的代表。哈特菲尔德甚至在后来的山民电影描绘中扮演了一定角色。在1915年山民讽刺片《幼崽》于弗吉尼亚山区拍摄之前,导演莫里斯·图尔纳专程前往西弗吉尼亚州明戈县会见”魔鬼安斯”,显然是为了让他对山民角色的刻画更加真实可信。电影学者杰里·威廉姆森推测,哈特菲尔德作为山区的标志性人物在全国公众心目中如此突出,他可能是后来电影、卡通和其他流行文化形式中典型乡巴佬(hillbilly)形象的原型。

图1.11

阴森山民形象的建构:“魔鬼安斯”哈特菲尔德。格雷夫斯先生绘制的卷首插图;T·C·克劳福德,《美国血仇:美国野蛮主义的故事》(纽约:贝德福德、克拉克公司,1889年)。

图1.12

山民作为暴力世仇者形象的固化:“魔鬼安斯”哈特菲尔德(前排左二)及其家人,1897年。摄影师不详。图片由西弗吉尼亚州档案馆提供。

野蛮山民世仇者的新概念迅速超越了哈特菲尔德-麦科伊冲突的具体背景,扩展到小约翰·福克斯及众多次要作家关于阿巴拉契亚生活的虚构作品中。通过他数十篇短篇小说和长篇小说,最著名的包括《坎伯兰血仇》(1895年)、《天国来的小牧羊人》(1903年)和《孤松小径》(1907年),福克斯展现了他眼中文明社会与暴力落后的山区私酒贩子和世仇者堕落文化之间的鸿沟。这些作品中的配图强化了这种愚昧、堕落山民的概念。例如,福克斯1892年短篇小说《山中欧罗巴》的配图将女主角的父亲描绘成一个邋遢的私酒贩子,倚靠着他的枪(图1.13)。这幅画由E·W·肯布尔绘制——这或许并不令人意外——是我发现的最早将后来标志性乡巴佬(hillbilly)几乎所有视觉特征汇集在一起的作品:阴沉的神情、赤脚、蓬乱的长胡须、背带裤、没有形状的超大毡帽、私酒罐或酒壶,以及长管步枪。尽管这种标志性的乡巴佬(hillbilly)形象直到1930年代才被普遍认知,但耸人听闻的报纸报道以及小约翰·福克斯等人小说中的文字和图像描绘,共同确立了公众对野蛮堕落山民的认知。

图1.13

标志性乡巴佬(hillbilly)形象的出现。E·W·肯布尔绘制的插图,标题为”老爹”;小约翰·福克斯,《山中欧罗巴》,《世纪画报月刊》第42卷(1892年10月):846页。

世纪之交的作家、学者和慈善工作者对这种危险山民的新观念提出了各种回应。一些作家大多对山区及其居民并不熟悉,毫无质疑地接受了这种刻板印象。芝加哥大学社会学家乔治·文森特可能是最典型的例子,他在《滞后的边疆》(1898年)中重申了标准说法:在”弗吉尼亚、北卡罗来纳、肯塔基和田纳西山区的宁静角落……边疆实际上一直处于孤立状态直到今天”——这一”事实”基于他在肯塔基东部山区四天的短暂考察,以及”穆尔弗里小姐、小约翰·福克斯先生和其他作家”的”生动”故事。然而,神话与现实之间的脱节如此之大,以至于连文森特自己也承认”我们听过太多关于山民无知的故事,当发现他们对许多我们以为他们不会知道的事情相当熟悉时,我们多少有些失望”,并怀疑镇上人讲述的关于落后山民的故事是”玩笑”,“带有报纸杜撰的痕迹”。同样,作家查尔斯·达德利·华纳发现很难将所有山民都”无知……懒惰、邪恶、懦弱”的标准报道与他在该地区的亲身经历相调和——他只体验到”友善的对待……几乎没有道德败坏的迹象”。但最终,对这些作家以及可能大量的读者来说,白人山地野蛮人神话的意识形态力量太过强大,无法抵消他们对其真实性的怀疑。

并非所有作家都如此轻易地接受私酒贩子-世仇者的刻板印象。弗朗西斯·林德在1896年的作品《真实的私酒贩子》中批评了小说家们急于给南部山区人民(以及南方其他地区)贴标签的做法。在从弗吉尼亚到路易斯安那寻找”地方色彩”整整五天后,他的主人公”彭克拉夫特”终于发现了他认为是”南方典型”的一家人,叙述者告诉他这可能是佐治亚山民。“山民?不是私酒贩子吗?”彭克拉夫特兴奋地问道。“当然是,”对方讽刺地回答,“所有山民都是私酒贩子。你不知道吗?”彭克拉夫特对叙述者故意的夸张浑然不觉,继续写了一个关于嗜血男女的故事,“他们对人命的尊重是负数……对他们来说所有陌生人都是’税务官’,因此可以毫无愧疚地杀掉。”林德这个警示故事的结尾是全副武装的彭克拉夫特访问田纳西东部山区,却发现他的描绘是多么不准确。“这些人贫穷、无知、淳朴、原始——你可以用这类词来形容,”彭克拉夫特忏悔道,“但他们像阿拉伯人一样好客,像他们的淳朴一样诚实,像任何地方未被污染的乡村人一样无害。”

毫不奇怪,来自山区社区的人们对堕落山民的刻板印象提出了最强烈的批评。J·T·怀尔兹牧师和J·H·波尔赫默斯牧师都曾在南部山区服务,他们愤怒地反驳了1895年《世界宣教评论》报道的一篇演讲,该演讲指责山区人民进行血腥世仇、“道德松弛”,对外部世界和基督教完全无知。怀尔兹甚至暗示山区人民利用外人对当地人无知的预期来达到自己的目的,因为他们是”一些最敏锐的头脑和最机智的人……永远在愚弄陌生人,并在彼此之间评论那些从城市来的、准备相信一切所闻的无知者”。伯里亚学院学生合唱团主要由山区青年组成,他们对1896年作家小约翰·福克斯在校园演讲的反应也反映了当地人对诋毁山民形象的强烈敌意。学生们发现福克斯居高临下地朗诵关于阿巴拉契亚山区人民的读物、歌曲和故事如此令人反感,以至于他们谴责他”根本不是绅士”,并威胁要给他涂柏油粘羽毛。然而,尽管他们强烈抗议,福克斯后来成为一名非常成功的小说家和全国巡回演讲者,并在公众想象中成为南部山区社会的权威来源。

Polhemus、Wilds和伯里亚学院的学生们都试图为山区人民的声誉辩护,将他们(在后者的情况下,也包括他们自己)呈现为与其他美国公民并无不同。但是,大量非虚构作家在十九世纪末”发现”阿巴拉契亚并着手”拯救”山民时,他们的主流回应并非否认山区文化的”他者性”,而是主张其独特性为世纪之交的美国提供了急需的积极特质。与许多进步主义改革者一样,他们谴责大规模工业化和工会化进程中美国人民所遭受的规训和官僚化,并担忧商业和政府中精英财阀势力的日益壮大威胁到美国人珍视的个人主义、自由和民主价值观。这些男男女女中的许多人还担心,盎格鲁-撒克逊新教徒(或用当时的术语称为”种族”)及其文化——他们认为这是美国的核心——将被来自东欧和南欧的非新教移民以及涌入南北城市的黑人所淹没。此外,为了对抗他们认为困扰美国中产阶级的”柔弱化”和”神经衰弱”,许多进步主义者提倡”艰苦生活”的治愈力量,这种生活方式可以让城市居民重新与土地和先辈们的艰辛开拓生活建立联系。因此,对许多改革者而言,阿巴拉契亚人民代表着一个纯净而未被开发的资源,可以用来抵消这些社会弊病。正如历史学家艾伦·巴托总结的那样:“最黑暗的阿巴拉契亚被视为一个年轻人可以激发其开拓者血统的地方,一个’需要’新英格兰文明影响的地区,以及一个可以拯救美国免于最新迫在眉睫危机的人口。”

阿巴拉契亚作为民族救赎这一理念的核心是当地人民的种族和宗教血统——简而言之,就是他们的”白人身份”。根据这一论点,南部山区的人民是殖民时代从不列颠群岛移民而来的”种族”最纯正的代表。在美国政治和知识界领袖大声鼓吹社会达尔文主义理论、盎格鲁-撒克逊人的优越性以及世界种族严格等级制度的时代,这些作者强调阿巴拉契亚人民在基因、语言、体质和文化上的”盎格鲁-撒克逊特性”并不令人惊讶。人类学家艾伦·丘吉尔·森普尔在1901年将他们描述为”全美国最纯正的盎格鲁-撒克逊血统”,而田纳西州诺克斯维尔郊外玛丽维尔学院院长塞缪尔·威尔逊牧师则赞美他们”丰富的红色条顿和凯尔特血液的浪潮”。他们的”活力和坚韧”清楚地表明了山区人民的高生育率,他和其他人认为这可以帮助抵消中产阶级白人美国人不断下降的出生率,防止”种族自杀”。

在宣传南部山民为”百分之百美国人”的愿景时,社会”拯救者”们挑战了阿巴拉契亚人是欧洲乌合之众后裔的流行观点。这一论点最明确的例子或许是1882年一篇直白题为《贫穷白人垃圾》的匿名文章。这篇文章记录了作者在肯塔基州东部山区的逗留,呈现了令人震惊的落后人群,“他们用木棍犁地、用棍棒打架,认为地球是平的,祖先是神……在许多情况下既不识字也不会写字……而且往往只能数到十。”作者哀叹道:“这些就是’没用的’人,‘贫穷白人垃圾’。”历史学家约翰·菲斯克的《老弗吉尼亚及其邻居》(1897年)为这一理论赋予了学术权威。菲斯克断言,南部边远地区是由贫民和小罪犯定居的,他们被潮水地区奴隶主贵族的权力和自身堕落的遗传推到了文明的边缘,他得出结论:“毫无疑问,堕落类型的白人自由民是南方通常所说的’白人垃圾’相当一部分人的祖先。”

为了回应这些对山区人民祖先的道德和遗传批评,“高贵”山民的倡导者们努力重塑这一传统,他们认为山民之所以处于当前的未开化状态,并非因为他们是欧洲人渣的后代或天生暴力,而是因为阿巴拉契亚山脉造成的地理隔离将他们保存在了社会进化的早期阶段。约西亚·斯托达德·约翰斯顿在1899年最富诗意地表达了这一观点,他说阿巴拉契亚是”一片广阔的马尾藻海,一个被生命海洋包围的死海”,山区人民”沉浸在瑞普·凡·温克尔式的睡眠中,笼罩在忘川般的阴霾里”。约翰斯顿和这个时代无数其他人一样,强调当地人民的开拓者传统和生活方式,以及他们的伊丽莎白时代方言和文化,认为山区原住民在某种意义上实际上生活在过去。用伯里亚学院院长威廉·弗罗斯特经常被引用的话来说,他们是”我们同时代的祖先”。这些作者认为,地理和时间上的隔离不仅解释了世仇和私酿酒等异常行为,而且也是一笔巨大的财富,因为它保存了社会、文化和身体素质以及种族纯洁性——正是这些品质建造了他们珍视并担心正在迅速消失的美国。

山区民众自认为的捍卫者们努力否定”贫穷白人垃圾”或”卑劣白人”的标签,这也促使他们从1880年代初开始引入一个新的、理论上更为正面的称谓来指代阿巴拉契亚居民——“山地白人”。这一术语出现的时机以及山区慈善事业的扩展具有重要意义,因为它恰逢全国范围内种族暴力急剧增加,而白人慈善工作者对重建时期援助非裔美国人所取得的有限进展也日益感到疲惫。“山地白人”这一阶层的建构,以及阿巴拉契亚地区定居学校和传教项目的显著增长,给了许多改革者机会,“让他们能够问心无愧地从黑人转向援助阿巴拉契亚”及其居民——与非裔美国人和南方”贫穷白人”不同,这些人具备摆脱贫困和愚昧状态的文化和种族素质。

“山地白人”所谓的种族和宗教纯洁性是此类慈善事业的主要卖点,伯里亚学院院长弗罗斯特赞扬该地区”未受奴隶制污染”,居住的不是”天主教徒、外国人或异教徒”,而是”美国人中的美国人”。然而,尽管人们努力将”山地白人”重塑为一个合法的社会和文化类别,明确区别于”贫穷白人”和”白人垃圾”,但在公众心目中,它越来越与这些被污名化的标签和文化建构画上等号。例如,在那篇激怒波尔赫默斯和怀尔兹的《世界传教评论》演讲中,S·M·戴维斯夫人认为南方不识字的白人有”三个阶层”——“‘沙洲人’(来自沿海沙洲的人)、‘穷白人’和’山地白人’,后者常被称为’苏格兰-爱尔兰异教徒’,其中四百万人生活在北卡罗来纳、田纳西、弗吉尼亚、肯塔基等地。”她写道,这些人”完全不识字,他们在智力和道德上的状况难以充分描述。“即使在1901年的小册子《山地白人的分类》中,罗伯特·坎贝尔牧师也承认”这个名称或其关联有某种居高临下的意味。“当慈善界成员开始感受到这一术语日益增长的负面含义时,他们便逐渐放弃使用它。

到1914年(如果不是更早的话),长老会传教士塞缪尔·威尔逊牧师拒绝使用”山地白人”,转而采用更可接受的标签”山民”(mountaineer),他强烈主张前一术语”暗示着特殊性,并由此推断出低劣性……听起来太像’贫穷白人垃圾’了,这是南方最具侮辱性的称呼。“他宣称”没有山地黑人、棕色人或黄种人”,并质疑”如果听到七叶树州的居民被称为’俄亥俄白人’会是什么感觉!“威尔逊的声明不仅忽视了生活在阿巴拉契亚地区的大量美洲原住民、非裔美国人,以及到这个时期的南欧和东欧移民,而且还将”白人身份”定义为如此规范和核心于当代文明美国人的概念,以至于使用”白人”这个标签实际上是在否认山民的合法”白人身份”,并强调他们与其他文化边缘化群体的相似性。然而与此同时,威尔逊使用这种”种族化”语言来强调解决”白人问题”的紧迫性——“如何……将这些落后和被淹没的血亲同胞,我们自己的骨肉至亲,带入更完整地享受二十世纪文明和基督教?”他同时拒绝和使用种族化标签,完美地说明了对这些人作为”白人他者”的矛盾观念——一个既在”规范”美国社会之内又在其之外的群体。

尽管南部阿巴拉契亚人民文化建构中的根本矛盾贯穿整个二十世纪,“山地白人”这一标签在1910年代逐渐失宠,并迅速被可能更具英雄色彩和浪漫意味的术语所取代,特别是”高地人”(highlanders)和”山民”(mountaineers)。虽然”高地人”一词的苏格兰起源似乎与他们”盎格鲁-撒克逊”文化和生物遗传的普遍观念相矛盾,但这对山民作为”浪漫民族”、“稳固地处于英雄往昔”的新兴形象影响甚微。最终,山区民众的捍卫者们努力否定将所有山民描绘成原始野蛮人的形象,转而推广一种正面愿景:高贵的、文化和基因”纯净”的、能够实现社会提升的人民。但他们对当前状况的文化和地理解释,而非经济和政治解释,只是翻新了关于同质化落后社会的神话观念。也许那些试图拯救山区人民的人将”山地白人”被”山民”和”高地人”取代视为一大胜利。确实,虽然”高地人”作为标签在第一次世界大战后消亡,但”山民”在二十世纪大部分时间里仍是描述南部丘陵地区人民的主要术语。但就在”山民”取代”山地白人”的同时,一个新术语正在出现,它注定会被普遍认知,将南方不同地区融合为单一文化空间,并以一种报复性的方式强化”山地白人”一词中仅有暗示的负面含义。

到二十世纪初,过去两百年间乡村土包子、“穷白人”和山民形象与观念的融合,为一个新的综合文化符号——“hillbilly(乡巴佬)”的出现奠定了基础。尽管十九世纪末地方色彩文学和耸人听闻的新闻报道中标志性山民的家园名义上是”阿巴拉契亚”(这个地名本身与其说是一个可明确辨识的地点,不如说是由东北部城市小说家、图书出版商、杂志编辑和作家及其中产阶级读者群新建构的文化空间),但”hillbilly”一词最早在印刷品中出现时,指的是佐治亚州和阿拉巴马州交界地区以及阿肯色州和密苏里州西南丘陵地带的人们。从最初作为一个地区性标签开始,这个词汇和形象通过笑话书作者、专业语言学家、通俗作家以及电影制片人和导演的作品逐渐在全国传播开来。这个词在新世纪之初首次出现在印刷品中,其兴起伴随着一战前无声电影中山区私酒贩子、世仇者及其妻女形象迅速传播的同步现象,但并未立即对其产生影响。然而到了1910年代中期,随着人们对这一类型的兴趣减退,这些角色原本专指对”正统”维多利亚晚期社会秩序构成严重威胁的暴力无法之徒的含义,开始转变为同时包含另一种形象——依然落后但如今滑稽可笑的乡野村民,他们成为现代美国人的荒唐陪衬,而这一切几乎没有改变他们的外在形象。

与过去一样,这一形象最初的吸引力以及如此戏剧性转变之所以可能,在于这个词汇和形象持续的模糊性,因而具有可塑性。这些角色之所以受到二十世纪初观众的欢迎,部分原因是它们满足了观众的基本需求——用1907年《巴尔的摩太阳报》一篇关于电影吸引力的文章的话说,就是”任何能让人开怀大笑或让心跳加速、屏息凝神的东西”。但作为奇特混合的盎格鲁-撒克逊白人美国人,他们的生活和行为方式带有刻板印象中有色人种的暴力、性和原始特征,同时占据着英雄的过去和堕落的现在,山民/乡巴佬形象既可以用来维护现代文明的优越性,又能提供令人兴奋的谋杀和混乱场景,而不会威胁到”正统”的社会和种族秩序。因此,对于许多正在努力适应快速工业增长和新技术浪潮、日益膨胀且种族和民族日趋多元化的城市、越来越明显的阶级分化和紧张关系,以及伴随新消费观念兴起而来的对”传统”社会道德和性别角色挑战的美国人来说,这些形象充当了一个出口。

对于一个几乎被普遍使用并渗透到美国文化各个方面的词汇来说,“hillbilly”一词的词源和文化起源却异常模糊。最可信的理论是,苏格兰高地人无论是在其祖国还是在新大陆,将两个较古老的苏格兰表达”hill-folk(山民)“和”billie(伙伴或同伴的同义词)“结合在一起。虽然不清楚这种合并何时发生,但这个词很可能在十九世纪末已成为美国南方乡村方言的一部分。威廉·纳撒尼尔·哈本在其小说《阿布纳·丹尼尔》(1902年)中使用”passle o’ hill-billies(一群乡巴佬)“这一表达时没有加引号,只是顺带一提,这表明——正如民俗学家阿奇·格林所论证的——他很可能是在佐治亚州北部惠特菲尔德县长大时听到这个词的。非裔卫理公会主教派牧师R·S·洛文古德在1907年发表的一篇布道中将”hill billy”列入一系列必须避免使用的词汇(包括”sheeny(犹太佬)“、”dago(意大利佬)“和”nigger(黑鬼)“),因为它们”煽动种族仇恨”,这表明至少在非裔美国人中,这个词的贬义和种族含义在此时已广为人知。1900年以前”hillbilly”在方言中更明确的使用暗示了这个词的其他解释。在一张手写标注为”‘乡巴佬营地’,1899年8月”的照片中,一大群男女聚集在西弗吉尼亚州的一片林地中,“Camp Hillbilly”周围使用的引号、参与者明显的中产阶级装束——西装、高领连衣裙、草帽和女帽——以及聚会轻松的集体合影姿态表明,这里的”hillbilly”意在幽默,并指出这群中产阶级城里人在乡野度假环境中的不协调。因此,这张照片通过反衬强调了这个词的下层阶级、贫困和非城市含义。但作者也可能想表明,在城市服装之下,这些露营者与”乡巴佬”有很多共同之处。

尽管这些例子似乎表明”hillbilly”一词在南部山区甚至中西部部分地区已被普遍熟知,但1900年《纽约日报》那篇文章的作者却强调了这一人物形象对该地区以外美国人的新奇感和吸引力——这篇文章标志着该词首次以印刷形式出现。政治记者朱利安·霍桑强调,当他的当地”对话者”“随口提到Hill-Billies时,我不得不请他解释”,随后在这篇简短的文章中使用了这个词八次。霍桑随后的定义完美地捕捉了这个词固有的模糊性:“Hill-Billie是阿拉巴马州一个自由不羁的白人公民,住在山里,没什么财产可言,穿着随便,说话随意,有威士忌就喝,兴之所至就开枪。”这个定义明显带有贬义,强调了其描述对象的贫困和不当社会行为,但它也暗示了更令人钦佩的特质:自由、自我认同和独立——文章聚焦于山区居民的政治重要性和自主性也印证了这一点,他们乐于接受某位候选人的免费酒水和竞选贿赂,却转身投票给他的对手。

著名政治漫画家霍默·达文波特的配图进一步突显了这种疏离感,这可能是第一幅标注为”hill-billies”的人物图像(图2.1)。这些山野村民的特征是四肢修长、胡须或八字胡杂乱、毡帽过大、穿着全长风衣,他们抬头看着铁路大亨科利斯·亨廷顿的巨大身影,眼神中带着期待却又不置可否(双手叉腰、交叉在胸前或背在身后,而非伸出),而亨廷顿正准备收买他们的选票。无论霍桑或达文波特如此突出地构建”hill-billie”的文字和视觉定义的确切意图是什么,多种可能的解读表明这个词及其形象是多么模糊,因此也具有多大的可塑性。这篇文章还表明,这个词开始被呈现给远在南部山区之外的读者和观众,这些受众对这个标签的全部含义的理解可能远不如”Hillbilly营地”的西弗吉尼亚人那么深刻。

图2.1

“阿拉巴马州一个自由不羁的白人公民”:被标注为”Hill-Billie”形象的诞生。霍默·达文波特,《科利斯叔叔与’Hill-Billies’:描绘一个好人在遥远南方的烦恼》,《纽约日报》,1900年4月23日,第2版。

这个词下一次出现在印刷品中时,其范围扩展到了阿肯色州和密苏里州的山区,这种关联强化了该词的讽刺和贬义内涵。幽默作家查尔斯·S·希布勒1902年的小册子《在阿肯色》对hillbilly进行了详尽的讨论,通过一位波士顿资本家、一位费城律师和一位堪萨斯城房地产经纪人的冒险故事展开,他们前往阿肯色州西部的沃希托山脉,希望通过低价购买土地再转卖给木材和矿业利益集团来大赚一笔。故事的大部分围绕着”阿肯色”火车缓慢这一老生常谈的主题展开,但在这里,这一形象被明确地与山区居民的思维和行动迟缓联系起来。当三人问列车员为什么火车晚点四小时才到达堪萨斯城时,他回答说:“从某种意义上说,伙计们,这趟车其实是昨天的车……我们有很长一段路穿过阿肯色,那儿的Hill Billies多少有点落后于时代;我们开得慢是为了给他们时间起床、处理事务。”后来在旅途中,三人在树林里迷了路,被一些”hill billies”抓住,他们怀疑这三人是税务稽查员。他们的当地向导解释了这些奇怪山民的起源和特征:

虽然尚未广为人知,但Hill Billy有着悠久的传统历史,可以追溯到遥远的过去……Hill Billy在许多方面都是地球上独一无二的人物,要公正地描述他需要狄更斯那样流畅的笔触……Hill Billy始终忠于其排外原则,从不到自己心爱的山区之外寻找新娘。因此,这个物种保持了纯粹和未受玷污……Hill Billy以贫穷为傲,满足于自己的环境,在与世隔绝中感到幸福。

这些关于安于贫困以及地理和社会停滞的主题,几乎在此后所有对这一人物形象的描绘中都得到了延续。

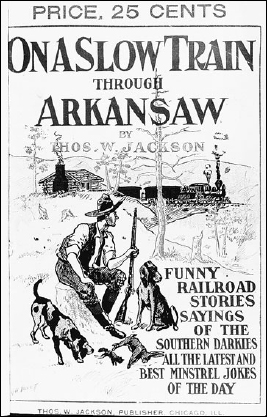

《阿肯色往事》似乎并未广泛流传,但托马斯·杰克逊次年出版的《慢车穿越阿肯色》却截然不同。杰克逊是一位走南闯北的铁路制动员,他的书恰好赶上1904年圣路易斯路易斯安那购地百年博览会(世界博览会)带来的大量火车旅客,并利用铁路关系通过车站书报亭和小贩积极推销。到1950年,这本书惊人地售出了七百万册。令人意外的是,《慢车穿越阿肯色》与阿肯色州或南方山民关系不大,主要是杂乱地复述标准笑话、双关语和黑人滑稽剧的俏皮话。然而,书名本身以及杰克逊将开篇设定在该州的做法,都强化了落后与阿肯色之间的联系。同样具有影响力的是被广泛复制的封面插图,描绘了一个高瘦、蓄须的人物,手持步枪,身边有猎犬,头戴超大帽子,坐在他那几乎未开垦的土地上的树桩上,背景是他的原木小屋。封面上提到的”南方黑人语录”和”最佳黑人滑稽剧笑话”表明,杰克逊将这个新的标志性山民形象与同样刻板的愚笨非裔美国乡下人形象紧密联系在一起,后者被描绘成受动物本能支配的人(图2.2)。杰克逊的作品催生了大量模仿者,包括安德鲁·盖伊·奇尔顿的《骑猪穿越阿肯色》(1908年)和乔治·比森的《我从阿肯色飘来》(1908年)。这也引发了阿肯色州内部的强烈反对,最典型的是伯尼斯·巴布科克夫人的檄文《那个诋毁阿肯色的人及其下场》(1909年)。但伤害已经造成,该州居民都是迟钝(且愚笨)乡巴佬的普遍观念一直延续到二战后时期。

图2.2

最早大规模生产的欧扎克山区乡巴佬(hillbilly)形象。封面插图,画家不详,托马斯·杰克逊,《慢车穿越阿肯色》(芝加哥:托马斯·W·杰克逊出版社,1903年)。

在杰克逊及其前辈奠定的基础上,众多作品中,马里昂·休斯的《阿肯色三年》(1904年)对乡巴佬形象的塑造贡献最大。休斯是个多面手,曾在五个州当过农民、旅店老板和律师,1890年代末在阿肯色州的霍雷肖和哈顿峡口两个山区小镇生活了三年。他的书奇特地结合了夸张故事、民族和种族笑话,以及对当地社会经济状况的细致评估。它还为新兴的乡巴佬形象增添了重要的视觉和文学元素,并进一步融合了山民和贫穷白人的形象建构。休斯对猪的详细讨论,包括饲养和屠宰,也加强了猪与贫穷白人之间的联系,这是乡巴佬形象的核心视觉隐喻。他对猪作为食物来源重要性的关注也强调了居民原始的生活条件,而他关于该州最初定居者的故事则暗示了与动物之间更为黑暗的关系。他将创始人描述为一个爱尔兰人和一个白人女子,他们的孩子是靠黑人奴隶和山羊的奶喂养长大的,他写道:“这就是为什么阿肯色本地人拥有许多人类或亚当后裔所不具备的特性。”休斯不仅将阿肯色人与其他人类区分开来,还暗示了种族混血和人兽交合。

休斯进一步强调他们与泥土的亲近和动物性,始终将山民与极高的生育率、早婚以及几乎完全缺乏社交礼仪联系在一起。例如,他描述一位典型的新娘回应牧师询问她是否愿意嫁给新郎时的情景:“她停下手中的拣羊毛活计,想了一会儿;把嘴里的鼻烟棒(snuff stick)拿出来;转过身,朝火里吐了一口烟草汁,说:‘我想是吧。’”对新娘的描写代表了乡巴佬形象中的另一个标准套路——男性化、相貌平平、粗俗、衣着寒酸的女性。休斯描述一位老妇人”袖子卷得老高,能看到她腋下的毛发。她的裙子刚到膝盖下方一点,是件宽松连衣裙……用不同牌子的面粉袋做成”,以至于她裙子前后分别印着”早起者”和”皮尔斯伯里精选”的广告。那幅粗糙的配图描绘了这位所谓典型的阿肯色妇女在洗衣服,农场动物在她脚边觅食(图2.3),加上他不断提及女性(和男性)饮酒和使用烟草(无论是抽烟、嚼烟还是用鼻烟棒),毫不掩饰地展示了他们的粗俗、肮脏和社交上的粗鄙。

图2.3

“典型的”邋遢贫穷的阿肯色妇女。马里昂·休斯,《阿肯色三年》(芝加哥:M.A.多诺休公司,1905年),第24页。

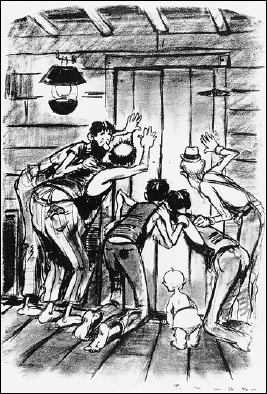

上述所有视觉套路在休斯描绘”典型阿肯色家庭”室内场景的漫画中得到了集中体现(图2.4)。画面中孩子多得过分,各种动物混杂其间,一位未老先衰的母亲,还有一个懒散的父亲在拉小提琴。配文描述了这个男人如何无视家人的需求,而他的妻子则挣扎着生火,试图温暖”赤脚、衣不蔽体、冻得瑟瑟发抖的孩子们”。文字围绕着农村贫困和这些人社会孤立的熟悉主题展开。然而,由于阿肯色人长期被滑稽化呈现的传统,或者因为与阿巴拉契亚地区不同,这个地区缺乏传教士和改革者持续强调当地居民”困境”的努力,这些状况在这里被呈现为只值得嘲笑讽刺,而非同情或道德愤慨。

图2.4

“典型阿肯色家庭的内部场景” 马里昂·休斯,《阿肯色三年》(芝加哥:M. A. Donohue & Company,1905年),第35页。

这种对贫困、反社会行为和原始生活方式的嘲笑,以及他与当地人和他帮助创造的乡巴佬神话之间的暧昧关系,在休斯用来结束全书的打油诗中得到了很好的体现:

我住过十六个州但在我见过的所有地方没有哪里比得上住在老阿肯色

他们都穿自制的衣服男人女人都一样而脏脸的孩子们都只穿着衬衫

男人喝私酿威士忌女人嚼烟草、蘸鼻烟大姑娘们光着脚嘴唇上沾着烟草……

所有人都心胸开阔尊重道德法则这就是我喜欢住在老阿肯色的原因。

由于休斯在阿肯色农村生活了多年,加上他的工人阶级和漂泊的生活经历,他认为自己是这些人中的一员,对他们粗犷的生活方式、坚韧和直率怀有一种勉强的钦佩。与此同时,他主要将他们呈现为幽默和讽刺的漫画形象,恰恰是因为他们的”他者性”——他们的服装、外表、生活方式和价值观与中产阶级城市规范的差异程度。尽管阿肯色人严厉谴责休斯的书是对他们饱受诋毁的州及其人民和性格的又一次恶意攻击(一位作家强烈驳斥他的”诽谤”,建议把休斯关进动物园,作为人与猿之间的缺失环节),《阿肯色三年》在州内外都被广泛阅读。它在强化外界对阿肯色落后印象方面发挥了重要作用,也确立了乡巴佬(hillbilly)作为粗野动物性延伸的形象化意象。

在阅读休斯作品并传播和使其合法化的人中,有语言学家和民俗学家。阿肯色大学教授约瑟夫·W·卡尔在1904年美国方言学会期刊的一篇文章中承认受惠于休斯的书,该文列举了阿肯色奥扎克地区特有的词汇。卡尔的词汇表包含了对”hill-billy”的首次学术引用,定义为”粗俗的乡下人,尤指来自山区的”,如引文所示:“你们这些只有一根背带的乡巴佬(hill billies),规矩点。”两年后,卡尔提供了该词的第二个定义,现在从地理和文化上区分了贫穷白人:“沼泽地人和乡巴佬(hill-billies)相处得不太好。”在接下来的三年里,“hillbilly”一词的引用被记录在密苏里州西南部、阿拉巴马州东部和佐治亚州西部,到1917年,又扩展到肯塔基州、堪萨斯州和路易斯安那州。

是什么导致了”hillbilly”一词在1900年后不久出现?虽然没有单一的确定答案,但可以推测,许多导致山民形象确立的经济和文化发展的后果,也催生了稍后出现的乡巴佬化身。随着阿巴拉契亚山坡的森林被砍伐殆尽,山区农场和家庭经济萎缩,成千上万原本自给自足的山民被迫成为佃农或在蓬勃发展的煤矿,尤其是棉纺厂工作,关于该地区随之而来的贫困化的报道再次将山民带入全国聚光灯下。二十世纪初,批评者抨击遍布皮德蒙特地区的新兴公司城镇和纺织厂的低工资、恶劣的生活和工作条件,尤其是普遍雇用童工的做法,有些孩子年仅九岁。作为回应,工业家们发起了一场公关运动,旨在展示山区人民落后和不健康的生活方式以及城镇生活的所谓优势,并将自己塑造为慈善的代理人。在玛丽·默弗里、小约翰·福克斯等人的地方色彩小说以及大量关于”世仇”的新闻报道所传播的、已经根深蒂固的绝望孤立和非理性暴力的山民形象基础上,这些纺织业的辩护者为山民概念增添了新的层面,将他们呈现为一个疾病缠身、目不识丁、营养不良、性行为放荡和堕落的群体。“山民”因此既成为工业剥削的有用陪衬,也成为不卫生和不道德的白人贫困的有力象征。尽管反童工倡导者和棉花工业辩护者在他们的著作或演讲中似乎都没有使用”hillbilly”这个词本身,但他们的辩论构成了这个词和形象出现的意识形态背景。

更广泛的政治和社会运动也有助于解释”hillbilly”(乡巴佬)一词出现的时机。十九世纪末民主党对民粹党的动员,以及系统性种族隔离的实施,重新建立了一种带有种族色彩的阶级紧张氛围,而民粹主义者曾努力克服这种氛围。例如,1911年密西西比州民主党参议员候选人詹姆斯·瓦达曼的追随者,采用了语义和时间上相近的标签”rednecks”(红脖子,首次出现在1893年的印刷品中)来称呼自己,正是为了强调他们对白人至上主义的承诺。也许”hillbilly”一词及其相关视觉漫画形象稍晚出现,也与民粹主义的兴起有关,以及经济和社会精英们认为有必要诋毁那些可能威胁企业政治和经济秩序的南方白人劳工阶层。或者,这个词在印刷品中缓慢出现,可能更多地归因于进步时代的意识形态氛围。对于那些渴望将科学推理应用于城市化和工业化相关社会问题的自觉城市改革者来说,乡巴佬代表了他们努力根除的一切——不卫生的生活条件、社会落后和野蛮性。同样,对于新来的城市居民——无论是迁移来的本土农民还是来自南欧和东欧村庄的移民——乡巴佬代表了他们试图逃离的生活方式和文化价值观。这些因素中没有任何一个能单独解释”hillbilly”在二十世纪初突然出现在印刷品中的原因,但这些力量和运动共同促成了一种鼓励这种刻板印象发展的社会和文化氛围。

尽管如此,我们必须小心,不要夸大第一次世界大战前”hillbilly”在美国文化中的流行程度。在二十世纪初,这个词还远未普及,乡巴佬的概念虽然变得更加具体,但仍在不断变化中。即使在西南部山区,1900年前后这个词也并不常见。值得注意的是,“hillbilly”一词从未出现在休斯的书中,在《慢车穿越阿肯色》中也只被提及一次。杰出的欧扎克民俗学家万斯·兰道夫也发现,“hillbilly”在1915年之前并未被广泛使用。甚至这个词缺乏标准化的书写拼法,也反映了它仍在演变的性质。直到1930年代,“hill-billy(s)”、“hill billy(s)”和”hillbillie(s)“都出现在印刷品中,有时同一句话或段落中会出现不同版本的拼写。如果将第一次世界大战前关于山区居民的著作视为全国态度的代表,大多数美国人仍然更多地将山民视为潜在威胁,而非滑稽的落伍者。

这个词使用的缓慢增长以及山民形象含义的演变,可以通过相对较新的无声电影媒介得到最好的追溯。电影触及了比笑话书或地方色彩小说更大、更多样化的观众群体(到1922年每周约有4000万人),并且严重依赖于善与恶、文明与野蛮之间斗争的简单故事,电影在整个二十世纪深刻影响了乡巴佬形象的描绘和含义。在第一次世界大战之前,只有一部电影在其标题、宣传文案或内部字幕卡中使用了这个词,那就是1915年恰如其名的《比利——山里人》。然而,尽管”hillbilly”一词在早期电影中几乎完全缺席,许多电影却以山区为背景或讲述山民的故事。杰里·威廉姆森是研究南方山区电影的主要学者,他统计了1904年至1920年间制作的400多部以山区为背景、展现山区男女”多彩”生活的电影,以及1920年至1929年间制作的另外76部此类电影。其中相当数量的电影由当时的主要电影公司制作,包括百代、爱迪生和维太格拉夫,由D·W·格里菲斯等重要导演执导,并由玛丽·璧克馥等主要电影明星主演。事实上,百代公司1904年明确以山区居民为主题制作的第一部短片《私酒贩子》(The Moonshiner)取得了巨大成功,四年后该公司仍在宣传它是最赚钱的影片——“有史以来最广为人知、最受欢迎的电影”。《私酒贩子》的成功导致山民主题电影数量稳步增加,以至于电影制片厂在1914年发行了70部此类电影,平均每周超过一部新片。

这些影片在一战前都是一到两本的短片,在小型影院放映给以工人阶级和少数族裔为主的观众。影片以高度戏剧化的故事情节和几乎不间断的动作场面为特色,包括骑马追逐、角色从悬崖坠落或跳下,以及各种形式的打斗。标准的情节涉及家族世仇、私酒贩子与税务官的对抗,以及城里人与山民之间的三角恋情,确保几乎每部影片都有一起或多起杀人事件。有些影片的死亡人数甚至更高。在《最后的族人》(1914)中,杀戮如此肆意,以至于影片结束时,曾经庞大的敌对家族只剩下两个对手站着。即使在我们这个时代,真实和虚构暴力的电影画面已经司空见惯,但在1929年之前发行的近500部山地电影中,暴力的数量仍然令人震惊——超过200起谋杀、500次使用枪支、斧头或徒手格斗的袭击,以及100次对女性的攻击。

这些影片惊人的暴力和动作场面几乎总是围绕着性欲和征服的故事展开。这些情节反映并经常取材于查尔斯·内维尔·巴克、默弗里和小福克斯等地方色彩小说家的故事,通常采用三角恋的形式:一个原始但迷人的山地女孩、一个来自山区社会之外与工业利益集团合作”现代化”该地区的男人(通常是山谷农民或专业人士,如税务官、工程师或测量员),以及一个同样觊觎她的潜在暴力山民。作为明确的情节剧,这些故事几乎总是以外来者击败他的山民情敌并将他的女性战利品带回城市或低地而告终,证明了现代、城市、资本主义美国相对于原始偏远社会的优越性。这些情节还强烈暗示,真正有男子气概的现代男性,尽管接受了多年的正规教育并在官僚社会结构中占有一席之地,仍然可以在边疆取得胜利。然而,在相当多的情况下,一旦到了城市,山地女性发现她的城市伴侣软弱、懦弱或不可信赖,并意识到真正的幸福在于她心爱的山区中的本地追求者。然而,尽管这些影片有不同的结局,其潜在主题始终如一:男性主导的正当性,强壮、有男子气概的男人战胜软弱或自私的男人。

令人震惊的是,考虑到维多利亚时代晚期对女性温文尔雅和得体的观念,这些影片中的暴力不仅由山区私酒贩子和世仇者实施,还由他们的妻子和女儿实施。许多山民无声电影中都有女性开枪杀死男性的场景,包括执法人员和敌对家族的长辈。在一个极端案例中,格里菲斯的《山民的荣誉》(1909),一位山区母亲竟然亲手开枪打死了自己的儿子,而不愿看到他被不光彩地绞死。除了开枪和用枪指着俘虏外,这些影片中的许多女性还成功地伪装成男性参与全男性活动,如贩运私酒和伐木,或为家人被枪杀复仇。同样,一些影片描绘了”野性山地女性”,她们拒绝被社会等级顶端的人(无论是父亲、牧师、地主还是其他精英)控制。然而,女性的这种越轨行为很少被允许持续太久,山地泼辣女最终不可避免地嫁给了男主角。

显然,电影导演和制片人将这种对持枪的男性化女性和野性山地女孩的描绘,作为对跨越社会和性别界限危险的警告。当时,更加社会解放的”新女性”、女权运动者,以及越来越多在家庭之外工作的女性,正在挑战传统的性别规范和男性对公共空间的控制。从这个角度来看,影片的结尾场景——社会主导地位的男性再次牢牢掌控一切——象征着”正当”社会秩序的恢复。同样的论点也适用于城市现代男性战胜落后山民的典型胜利。但正如许多观众研究所表明的,电影制作者的预期含义并不是观众获得的唯一信息。小型影院的观众可能带走了一套相反的信息:跨越性别和阶级界限与规范的刺激可能性;与拥挤和受管制的工业化美国相比,荒野生活的兴奋和魅力;以及挑战甚至击败(无论多么短暂)社会秩序和控制力量的秘密满足感。正是山民形象可能含义的这种模糊性,使这些无声电影如此受欢迎,并使山民/乡巴佬角色在整个世纪和整个文化领域中得以延续。

这些暴力和刺激性画面之所以能被接受,关键在于这些角色的独特地位——他们既处于当代白人社会的边缘,又在其范围之内,而这个白人社会似乎正面临威胁。一方面,这些电影的背景设定在遥远的南方山区(无论是地理上还是时间上都很遥远),这缓冲了它们潜在的社会威胁。进步时代那些自封的中产阶级城市改革者们,深切担忧城市中不断膨胀的”不受欢迎的”南欧和东欧移民人口,以及随之而来的犯罪和贫困问题的增加。他们对一分钱游乐厅和五分钱影院在工人阶级和移民聚居的城市社区迅速蔓延感到震惊,认为这些场所通过鼓励放松的性道德标准和肆意的暴力行为,对维多利亚时代的社会秩序构成了威胁。正如1910年《好管家》杂志上一篇文章所言,五分钱影院及其放映的电影是”罪犯的启蒙学校……只需五分钱就能教授淫秽、犯罪、谋杀和堕落”。为回应这些批评,电影业于1908年成立了审查委员会——全国审查委员会,该委员会认定,如果谋杀、枪战和露骨的性场景发生在现代城市背景中,则不可接受。但如果这些场景发生在神秘的异国他乡、半个世纪前的”狂野西部”,或者阿巴拉契亚和欧扎克山区这样与世隔绝的乡村地区,则较少引起关注。另一方面,如果非裔美国人、拉丁裔、华人和美洲原住民,甚至是新来的南欧和东欧移民实施类似的暴力行为,对种族秩序的威胁就太大了,无法通过审查。山民电影之所以能被接受,在于施暴者的种族身份;尽管他们被描绘成受动物本能支配的近乎野蛮人,但山民显然是”白人”(而且是盎格鲁-撒克逊新教徒)。因此,正如十九世纪晚期的文学作品和新闻报道一样,当代白人以先驱祖先和有色人种的方式生活和行事,正是这一形象吸引力的核心所在。

百代公司1920年电影《禁忌山谷》的宣传文案明确表达了这种矛盾的地位:“美国原始白人的最后据点;人们自己制定和执行法律的最后边疆;这就是肯塔基山区腹地的禁忌山谷。”“原始”和”白人”这两个词的组合很有启发性,因为它指向了这些电影中山民角色的”白人他者”本质。在电影宣传文案中明确使用”白人”一词是不寻常的;大多数关于这些电影的广告和评论都没有具体提及山民的种族,除非明确说明,否则默认角色是白人。然而,对他们数百年社会习俗、世代血仇和先驱生活方式的描述,都间接表明了山区居民在历史上享有的种族特权地位,因为这些描述暗示了他们的美国殖民地(因此是”白人”北欧)血统。山民角色与非白人角色的另一个不同之处在于,他们在这些电影中被允许像现代白人一样行事:父亲和长辈对子女和妻子行使权威;少数黑人和印第安人角色明显处于从属地位;最重要的是,山区女性可以与外来的白人男性恋爱并结婚。

然而与此同时,山民角色的凶残、无知和原始性,与众多其他默片中对非白人角色的刻画如出一辙。种族观念和适当的种族等级制度是许多默片制片人和导演叙事和意识形态基础的核心,其中最著名的是肯塔基州人D·W·格里菲斯。格里菲斯一贯使用非裔、华裔、拉丁裔和印第安裔角色来展示所有有色人种潜在的暴力倾向、跨种族性欲望的危险,以及通过非白人服从的叙事来彰显白人的优越性;同样,他也将被编码为”非白人”的山民纳入影片,以突显”规范”白人社会的优越性。他为百欧格拉夫公司拍摄的六部明确以山区为背景的电影,全都围绕着山民角色在血仇、袭击、谋杀或参与内战中的暴力行为展开。跨文化关系以及白人男主角对非白人或山区女性的欲望是另一个显著的相似主题。虽然格里菲斯执导的电影有时会描绘山区女性与将她们带回城市或低地的非山区男性之间理论上永久的结合,但同样经常表现山区女性无法或不愿融入”白人”社会,并含蓄或明确地论证她们最好还是”和自己人在一起”。最后,格里菲斯(及其同时代人)拍摄的大量以白人男性对山区女性的性趣味为特色的电影,表明了与其他格里菲斯默片中主导的异族通婚主题同样的迷恋。

角色的服装和宣传文案中的标签也暗示了他们处于白人身份的边缘地带。大多数山区角色的外表与同时代其他电影中的”白人”角色几乎没有区别。没有人物留着过长的胡须、戴着破旧的超大帽子、穿着老奶奶式的连衣裙、光着脚,或者带有后来确立的卡通式乡巴佬的任何其他标志。相反,大多数角色穿着普通的世纪之交服装,略带乡村风格。男主角,即使是扮演私酒贩子或世仇参与者的,也常常穿着西装外套、靴子,甚至打着领带,女性角色通常穿着长款裙撑连衣裙。电影公司没有用服装来强调这些人在时间和文化上的独特性,而是在宣传文案中使用”拓荒者”、“边疆”和”封建时代”等描述词,并大量使用长管温彻斯特步枪和博伊刀(bowie knives)。

然而,邋遢、衣衫褴褛的原型乡巴佬确实开始出现在1910年代的无声电影中,通常是配角。例如,格里菲斯1911年的《税务官和他的女孩》中的男主角穿着二十世纪初的当代服装,但在与税务官枪战中出现的山民配角则被呈现为留着胡须、挥舞步枪、弯腰驼背的形象,这种姿态后来成为卡通乡巴佬的典型特征。正如文学插图中的情况一样,电影中滑稽的乡巴佬漫画形象并非一夜之间突然出现,而是逐渐演变的,电影制作人在这一演变过程中发挥了重要作用。

格里菲斯和其他人的山区电影主要描绘严肃致命的山区角色,成熟的喜剧乡巴佬形象直到一战结束后很久才出现。然而,正如这些配角的出现所表明的,对这一形象更幽默的解读在1910年代开始出现。早在1911年,电影公司就开始发行少量戏仿山民题材夸张剧情和表演的电影。《费迪的家族世仇》(1912)和《手提箱里的东西》(1913)等影片讲述天真的城里人或旅行者滑稽地误入家族世仇和私酒团伙的故事,这一情节在此后多年被反复使用。其他电影则是明确的滑稽模仿,角色名字荒谬可笑,如世仇家族希金斯家和贾德森家,或税务官斯尼茨,并由胖子阿巴克尔、巴斯特·基顿和哈罗德·劳埃德等无声喜剧明星主演。到这十年末,许多喜剧开始利用观众已经形成的成见(主要来自早期电影)来表现山民的落后。在《欺骗小姐》(1917)中,一位优雅的城市女性故意利用她势利家人的恐惧——担心她在肯塔基山区叔叔家的长期逗留会把她变成原始野蛮人——从访问归来时装扮成一个极其粗俗的乡巴佬。同样,《她的原始人》(1917)的幽默围绕一位女艺术家展开,她来到山区为当地人画一些”原始素描”,却画了一个大学毕业生,误以为他就是片名中的角色。

尽管数量上远远少于大量的世仇和私酒”枪战片”,这些喜剧表明,将山民及其文化视为对现代文明的真正威胁这一单一观念正在消散。取而代之的是一种平行但独特的解读——将山民视为幽默的乡巴佬形象,这一观念借鉴了早期关于南方山区,特别是奥扎克地区的滑稽作品。然而令人惊讶的是,视觉符号几乎没有改变。曾经表示明显残暴的相同故事情节和形象,现在被用来暗示滑稽荒谬的角色和情境。曾经作为”白人他者”的山民为中产阶级白人男性证明其男子气概并最终证明其优越性提供了丰富多彩的风景背景,现在他们也在标准的”格格不入”情节中充当笨拙城市天真者的喜剧陪衬。

喜剧化描绘山区世仇者和私酒贩子的兴起,既是所有族裔和种族形象演变的自然发展,也反映了1910年代电影观众和电影产业的具体变化。在无数美国族裔和种族刻板印象中,可笑的傻瓜与嗜血的野蛮人之间的鸿沟往往能够轻易跨越,因为前者不过是后者种族主义本质的一种更温和形式。因此,正如愚钝无忧的黑人滑稽剧角色吉姆·克劳转变为挥舞刀子的城市”黑鬼”,托马斯·纳斯特漫画中猿猴般的爱尔兰野蛮人变形为好斗但无害的小妖精,卡通化的乡巴佬也从野蛮的山区亡命徒形象中轻易浮现。转向戏仿也反映了山民情节剧中陈腐情节和刻板角色日益下降的受欢迎程度。导演莫里斯·图尔纳在1918年警告说:“如果电影要进步,我们必须把整批不可能的角色都扔下船……包括那些带着标准世仇的私酒贩子和其他所有人。”电影行业贸易期刊《电影世界》的”宣传角度”栏目建议影院经营者淡化山民电影中的世仇和私酒情节,转而强调明星和场景。更能说明问题的是,放映商写给《电影世界》的大量信件表明,观众现在正在拒绝标准的世仇电影。一位愤怒的伊利诺伊州放映商抱怨《肯塔基人》(派拉蒙/著名球员拉斯基公司,1921年):“我的观众说太糟糕了,所以我想他们是对的;相当多人中途离场。”认识到观众对这一题材兴趣的下降,制片厂稳步减少了每年制作的”山区电影”数量,从1914年的70部高峰降至次年的49部,到1920年仅剩18部(这一趋势在接下来的十年中持续)。

1914年后观众对山民电影兴趣的下降也反映了更广泛的电影产业转型。到1910年代末,像比沃格拉夫这样的先驱公司制作的一两卷短片正迅速被独立制片人的新型长片”电影剧”所超越,这些长片是为”高雅”电影宫殿中自认品味高雅的中产阶级客户设计的,而非老式五分钱影院的移民和工人阶级观众。这一趋势伴随着电影产业从1914年左右开始将运营中心从东海岸转移到好莱坞。随着荒野场景的拍摄地点从南方山区转移到西部牧场和加利福尼亚山麓,随着牛仔电影成为日益突出的电影类型,偷牛贼、警长及其追捕队越来越多地取代了私酒贩子和税务稽查员。到1919年,即使是像《私酒世仇》这样有着可靠”山民”片名的电影,也会以一位名叫德克萨斯的女主角和一场骑马穿越西部草原的枪战为特色。

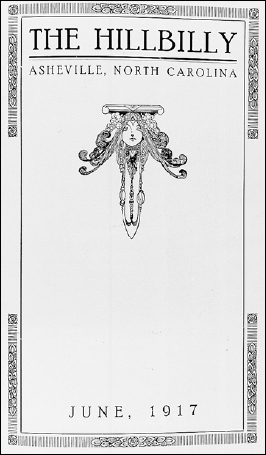

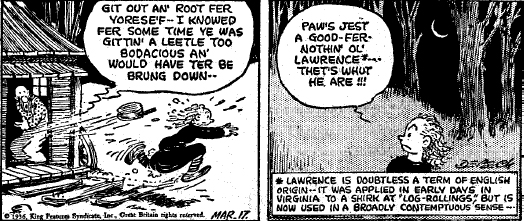

随着电影和美国文化从将山区人民视为纯粹危险野蛮人的观念,转向将山民同时视为威胁和落后小丑的新视角,“hillbilly”(乡巴佬)一词的使用逐渐增加。1910年代中期见证了该词首次在严肃非虚构文学中的使用,是该词固化的重要分水岭。在《南方山民》(1914年)中,长老会牧师塞缪尔·泰恩代尔·威尔逊讽刺性地使用了”hill billy”一词,以反驳所有南方山民都是私酒贩子的说法。他写道:“在田纳西州立法机构中,’hill billy’立法者才是真正通过并执行禁酒法的人。”北卡罗来纳州阿什维尔出版的一本小册子在开篇第一句就使用了这个词,但也揭示了其模糊的含义:“’The Hill Billy’或’美国山民’是对居住在南方各州山区的人们的称呼。这个名称是用作贬义词、意在赞美还是仅用于描述,我不得而知。”作者对山区人民的看法同样矛盾。一方面,他赞扬他们盎格鲁-撒克逊血统的纯正和普遍强烈的职业道德,承认他们山区生存的极端艰辛,以及流行刻板印象的过度之处。另一方面,他经常提到他们不健康的近亲繁殖和封闭、容易被冒犯,以及”古怪”。他总结说,为了帮助这类人,他”故意省略了许多滑稽性质的内容”。然而,这两个例子是例外而非常规。二十世纪初描述南方山区社会和文化的主要非虚构作品中,没有一部包含”hillbilly”一词,即使作为严重不准确的诽谤性称呼的例子也没有。目前仍不清楚该词在这些文本中的缺失是反映了作者认为它是不值得评论的贬义标签,还是它尚未普遍到需要被驳斥的程度。无论如何,“hillbilly”的省略再次表明,该词尚未成为它在接下来几十年中将要成为的那个众所周知的标签。

20世纪10年代中期也标志着”hillbilly”一词首次出现在流行娱乐作品的标题中。如前所述,《比莉——山地乡巴佬》是美国参加一战前唯一一部在标题中使用”hillbilly”的电影,于1915年上映。然而,与这个词后来带有的滑稽含义不同,这里的”hillbilly”指的是一个阴郁压抑的奥扎克山区居民,他试图压制孩子们的精神,让他们与文明世界隔绝。按照常见的故事套路,这位山民的女儿被一位来访的城里人娶走,带她回家与他母亲同住,从而获得了”拯救”。尽管”hillbilly”这个新词很突出,但影片对山区人民的负面刻画以及城市外来者作为救世主的理念,与无数其他山民题材电影并无二致。同样在1915年,“hillbilly”一词首次出现在全国发行的印刷品标题中,即威廉·阿斯彭沃尔·布拉德利在《哈珀斯》杂志发表的文章《与山地乡巴佬交往》。与其滑稽的标题形成对比的是,布拉德利的文章引人注目之处在于缺乏幽默的轶事和场景,而且在很大程度上延续而非偏离了典型的地方风情描写。布拉德利在文章正文中也没有使用”hillbilly”一词,而是依赖”拓荒者”、“山区人民”、“山民”等术语,以及明显致敬威廉·弗罗斯特用语的”当代祖先”。在这篇关于他穿越南部山区旅程的概述中,布拉德利强调了人们熟悉的主题:当地人的落后、他们像殖民地和边疆时代祖先那样的生活方式,以及最重要的——他们违法犯罪和近乎随意施暴的倾向。布拉德利反复提及过去半个世纪”著名”的家族世仇,并报告说他”自己的道德敏感性”“过了一段时间就变得迟钝了”,因为他”与一位杀过人、坐过牢的福音传道者握手”,或者与”一位和蔼可亲的主人共进晚餐……据说此人至少犯下过三起谋杀案”。他报告说,这些遭遇变得如此司空见惯,以至于他的不适感很快”消退了,人们开始把任何耸人听闻的个人过去或家族血统都视为理所当然”。

在此前几十年关于该地区及其人民的众多描述中,都有这些相同的主题,但这部作品反映了山民身份认同中潜在比喻的缓慢但可辨别的转变。与早期的描述不同,布拉德利经常提到煤矿和伐木业对该地区大部分地方的入侵,煤矿城镇和铁路如何打破人民和土地的封闭性和原始性,以及随之而来的自然美景的破坏。最引人注目的是,布拉德利承认全国媒体扭曲了山区人民的形象,并延续了负面刻板印象。当他到达弗吉尼亚州的希尔斯维尔小镇时——三年前那里发生的法院枪击案引起了全国媒体的关注,并促使《巴尔的摩太阳报》呼吁对当地人进行教育或消灭——布拉德利计划避免提及此事,确信当地居民不愿讨论。然而,令他惊讶的是,当地人愿意甚至渴望讨论案件的具体细节,而且小镇本身也很现代、很和平。他报告说,镇民们对”北方新闻记者为了制造现实中严重缺乏的必要地方色彩而放飞的想象”仍然感到愤慨。布拉德利因此承认了全国媒体对山区社会的故意歪曲以及该地区的工业转型,同时又延续了关于山区暴力、违法和落后的标准比喻。镇民们出人意料地愿意讨论此案,类似于哈特菲尔德家族愿意为报纸摄影师挥舞武器,这也可能揭示了他们对在全国媒体事件中扮演核心角色的隐秘自豪感。尽管如此,在穿越该地区的旅途中,布拉德利只是隐约意识到当地居民如何利用山民刻板印象为自己服务,并接受了长期根深蒂固的关于与世隔绝、落后的山区人民的观点。

虽然布拉德利对”hillbilly”的使用并不表示对当地居民有新的幽默解读,但他确实以一种超越严肃人类学评论、进入滑稽领域的方式讨论了人们懒惰和无所事事的观念。例如,他描述了与一位田纳西人的相遇,此人”胡子拉碴、头发蓬乱”,“黑眼睛从一片卷曲的黑胡子和破烂帽子下乱蓬蓬的精灵锁(elf-locks)中带着无礼和轻松的好脾气向我们笑着”,并高兴地宣布”‘你们来到了懒人之乡。’“当布拉德利第二天早上四点半醒来,发现旅馆所有客人都已起床吃过早餐时,他开始怀疑这种说法。但当他吃完早餐走出旅馆时,眼前的景象证实了他的怀疑:

……几乎整个男性人口都懒洋洋地躺在对面法院的台阶上,或坐在人行道旁的椅子上,而每道栅栏上都晃动着女性的帽子。在整个镇上,我们没有看到一个人似乎有什么事要做,然而每个人都在早上四点起床去做这件事。

布拉德利的文章标志着人们对山区居民认知的一个明显转折阶段,也是乡巴佬刻板印象形成的开端。他的叙述仍然依赖于早期的地方色彩报道和新闻报道,这些报道强调山区生活的拓荒者和边疆特性、居民的暴力和无法无天,以及他们与现代世界的隔绝和无知。然而,他的叙述也承认了采掘业和交通网络正在改变这些人的方式,以及媒体为了强化人们对山区”他者性”的普遍成见而进行的刻意歪曲(尽管他未能认识到自己在创造这种山区神秘感中所扮演的角色)。最后,通过将滑稽的描写和轶事融入表面上写实的叙述中,布拉德利指向了一个主导性形象——将这些人描绘成邋遢、反进步的小丑——尽管”乡巴佬”(hillbilly)的这层含义直到20世纪30年代才完全形成。在20世纪头二十年,“乡巴佬”一词并未被广泛使用,即使使用时,也只是作为”山民”(mountaineer)的同义词,只不过更强调这一形象的负面特征。

这个词在1910年代中期使用的最引人入胜的例子,也是最能说明”乡巴佬”一词尚未定型的例子,是1914年开始由北卡罗来纳州阿什维尔高中学生编写和出版的月刊文学杂志,简称《乡巴佬》(The Hillbilly)。人们可能会以为封面插图是一个戴着软帽、扛着步枪的卡通山民形象。然而,最初几年版本的扉页上却是一幅奥布里·比尔兹利风格的高度程式化的女性面容,飘逸的长发和异国情调的颈饰(图2.5)。文章和诗歌标题使用哥特式字体、纸张质量上乘,以及完全没有讨论杂志名称的含义或意义——所有这些都表明”乡巴佬”一词尚未发展出后来的刻板含义,而只是被用作一个几乎不带政治色彩的地区标识。这种不加思索地使用标题的方式产生了一些对现代读者来说似乎不协调的句子和情感,例如以下关于杂志潜在遗产的评论:“《乡巴佬》就像一个尚未成名的年轻人,他看到自己面前有一项为人类造福的伟大事业。”

图2.5

“乡巴佬”与维多利亚晚期设计的奇异融合。《乡巴佬》(北卡罗来纳州阿什维尔),1917年6月,第1页。图片由北卡罗来纳州阿什维尔帕克纪念公共图书馆北卡罗来纳收藏馆和阿什维尔高中提供。

十多年后,这份刊物才开始采用更标准化的山区意象。1927年,《乡巴佬》已从文学期刊变成更像班级年鉴,开始刊登木屋、瀑布和年轻人在山中背包旅行的地区图像。直到1933年,它才描绘了高度程式化的山区男女从事缝被子(quilting)和编篮子(basketweaving)等手工艺的形象(图2.6),直到1939年,封面才出现了经典的乡巴佬刻板形象——一个瘦长的林中人,留着过长的胡子,赤着脚,戴着软帽,扛着步枪,提着威士忌酒壶(见图4.1)。这些变化可能是新学生艺术家的作品,或是不同新闻学教师的心血来潮,但值得注意的是,在杂志创刊之初,这个词的贬义含义与它在一份精致文学期刊中的使用之间几乎完全脱节——这份期刊是由这座蓝岭山脉脚下现代城市中自认为见多识广的学生们创办的。

图2.6

《乡巴佬》的蜕变:20世纪30年代程式化的民俗形象。《乡巴佬》,阿什维尔高中年鉴,1933年,第95页。图片由北卡罗来纳州阿什维尔帕克纪念公共图书馆北卡罗来纳收藏馆和阿什维尔高中提供。

到20世纪20年代初,“乡巴佬”一词及其作为南部山区居民描述语的相关意象开始出现在各种美国文化形式中,从笑话集到电影,再到高中文学期刊。但除少数例外,它仍主要限于地区性使用。此外,它的含义仍在不断变化,不同的作家和艺术家用这个词来指代勤劳的拓荒美国人、堕落凶残的违法者、迟钝滑稽的乡下土包子,或者往往是三者的某种组合。最初,自认为是山区人民捍卫者的人,特别是南阿巴拉契亚地区的人,刻意避免使用”乡巴佬”一词,认为它强化了关于无谓暴力和堕落的负面观念。相反,他们采用”高地人”(highlander)和”山民”(mountaineer)这些标签,认为这些词更能代表这些人的英雄气概和纯洁本性,以及他们高贵的殖民地传统和独特的民俗文化。这种近乎神话般的山民建构在20世纪20年代仍然强劲,并将以某种弱化的形式在整个20世纪的美国文化中持续存在。

然而,随着电影和其他大众媒体继续宣传愚笨乡巴佬或野蛮世仇者的观念,加上公众越来越需要这样的角色——既能通过反面例证证明现代工业资本主义生活的好处,又能挑战它所施加的社会限制——乡巴佬形象在全国意识中缓慢但稳步地成长起来。

到20世纪20年代初,尽管杂志、小说和电影中充斥着关于”山民”和”山区白人”的评论,但公众对”hillbilly”(乡巴佬)一词及其形象的使用仍然相当罕见,其含义也仍在不断变化中。商业录制的乡村白人音乐(今天通常被称为”乡村音乐”)取得了巨大成功,这在将”hillbilly”一词及其形象牢牢地置于全国文化版图上发挥了核心作用。乡村音乐的身份与”hillbilly”概念完全交织在一起,以至于从20世纪20年代初的商业起源到50年代成为主要文化力量期间,它几乎被普遍称为”hillbilly音乐”。除了使这个词语全国化之外,乡村音乐还用一种新的主要含义——朴实的幽默、无忧无虑的轻松和草根的真实性——取代了该词在第一次世界大战前与暴力和威胁的主要关联。

无论在实践中还是作为一个文化类别,“hillbilly音乐”都充满了模糊性。它被官方宣传为”白人”民间音乐,由主要来自南方农村和小镇的人们演奏和欣赏,这些人怀旧地回望更简单的农业生活,但实际上,它是非裔美国人和欧裔美国人传统的融合,是现代工业资本主义和尖端技术的产物。它的社会意义也在乡村音乐”亚文化”内部——即演奏和聆听这种音乐的人——与代表外部商业利益的推广者、制作人和记者之间引发了激烈争论。后者中的许多人使用这个词来贬低他们认为低俗和公式化的音乐类型以及孕育它的文化。另一方面,音乐家和他们的听众持有更复杂的看法。虽然认识到这个词的贬义含义,但他们也谨慎地采用这个标签作为个人和文化自豪感的标志,反映出他们在农村过去和工业化现在之间的分裂身份认同。在大萧条时代,随着对”民间”的普遍颂扬以及关于”hillbilly热潮”席卷百老汇的新闻报道,这种立场与全国的时代精神产生了共鸣,尽管有时并不那么自在。然而,到第二次世界大战开始时,一个立即可辨认的贬义hillbilly刻板印象日益强大,这导致音乐家和日益利润丰厚的乡村音乐产业否定了这个标签,转而采用更具市场价值的”乡村音乐”一词及其歌唱牛仔形象。尽管如此,这个词在大众想象中与弦乐队音乐不可逆转地交织在一起,许多表演者和听众继续接受”hillbilly”标签和形象中固有的文化模糊性。

由白人表演者演奏的乡村音乐——后来几乎被普遍称为”hillbilly音乐”——其起源深植于美国的过去。这种乡村音乐常被视为几乎完全根植于盎格鲁-凯尔特音乐传统,但实际上,用著名乡村音乐历史学家比尔·马龙的话说,它是”民族、种族、宗教和商业元素的非凡融合,兼具旧世界和美国的起源”。虽然17和18世纪殖民者从不列颠群岛带来的民歌、舞曲和叙事歌谣构成了这一音乐遗产的核心,但法国、德国和西班牙的音乐风格和乐器,以及从英国圣诗歌唱到会众音乐再到世纪之交五旬节复兴运动情感主义的宗教音乐传统,都对这一不断演变的文化融合做出了重要贡献。特别是在美国南部,这种丰富的文化混合深深浸染了大量非裔美国人的影响,包括五弦班卓琴(able banjo)和吉他的引入、灵歌和福音歌唱传统,以及拉格泰姆(ragtime)、布鲁斯和爵士风格。

乡村音乐常被视为乡村淳朴和传统主义的象征,被认为是前工业时代美国的原始遗存。然而实际上,乡村音乐是”民间”与商业文化影响持续互动的产物,也是工业和技术不断向南方最偏远地区扩展的结果。从十九世纪末开始,由专业的锡锅巷(Tin Pan Alley)词曲作者创作的曲调,经由巡回演出的杂耍剧团、黑人滑稽剧团或规模较小的”帐篷剧团”录制或表演,再加上马戏团、夏季文化集会(chautauquas)以及流动药品推销表演的”江湖郎中”马车所提供的娱乐节目,这一切都成为美国乡村不断演变的音乐遗产的一部分。自十九世纪中叶以来,农村人口持续向小城镇和城市迁移,使成千上万的美国农村居民接触到城市文化形式和风格,并将其融入自己的音乐曲目中。工业变革对南方工人阶级的巨大影响,尤其是铁路的深入渗透,反映在许多乡村歌曲的标题和歌词中,包括《沃巴什炮弹列车》《等待火车》和《老97号列车失事》,以及对火车声音的音乐模仿。一战后的几首歌曲也评论了工业的影响,从汽车带来的解放潜力(《在迪克西蜜蜂线上》)到棉纺厂工作的艰辛(《织布车间蓝调》《纺纱车间蓝调》)。尽管这一多元的音乐传统在两个世纪以来在南方和美国其他农村地区发展起来,但直到十九世纪末留声机的广泛普及和唱片业的兴起,特别是二十世纪二十年代初广播的爆发式增长,它才获得全国性的知名度。到1922年底,美国有510家广播电台在播出(其中89家在南方),这十年间收音机销量急剧上升(增长近十五倍),据估计,到1929年美国近三分之一的家庭拥有收音机(到1933年则达到三分之二)。这种超现代技术与所谓老式民间文化融合所产生的摩擦,反映了这十年间围绕禁酒令、移民政策、公共道德以及地区与国家认同等问题的深刻社会冲突,这些都是美国从根植于地方社会和经济制度的旧文化向以城市化、大规模生产和大众消费为特征的新社会艰难转型的一部分。这些紧张关系正是围绕”乡巴佬音乐”(hillbilly music)在更广泛流行文化中的生产、接受和分类展开辩论的核心。

在商业”发现”南方农村民间音乐和确立”乡巴佬”(hillbilly)标签这两件事上,拉尔夫·西尔维斯特·皮尔都是核心人物。皮尔是奥凯唱片公司的星探,后来成为制作人,他被广泛认为是命名并推动”种族”唱片热潮的人——这些由黑人表演者演唱的蓝调歌曲和灵歌销量达数千张。这些唱片在二十年代低迷的唱片业中取得了巨大成功,加上纽约唱片公司日益意识到黑人听众的潜在规模以及能够维持”种族”音乐销量的南方黑人音乐家数量,促使皮尔于1923年在亚特兰大首次对民间音乐家进行实地录音。皮尔主要打算录制黑人音乐家,但他也录制了”小提琴手”约翰·卡森——一位著名的亚特兰大小提琴手,曾在当地广播电台WSB演出——但这只是因为他的录音日程出现了意外空档,而又找不到黑人音乐家来填补。皮尔形容卡森的歌声”糟糕透顶”,只发行了他无伴奏的小提琴曲目,放在一张没有编目、没有标签的唱片上,没有做广告,仅在亚特兰大市场销售。然而,当这张专辑出乎意料地在几个月内售罄时,他便把卡森带到纽约录音。尽管他明显厌恶他所认为的低俗音乐和音乐家(晚年被问及他录制的早期”乡巴佬”时,他回答说”我努力想忘记他们,你们却不断提起”),但他立即认识到了其商业潜力。他为奥凯唱片公司以及后来的维克多唱片公司在南方各州进行了多次实地录音之旅,其中最著名的是1927年在田纳西州布里斯托尔的录音会,他在那里录制了乡村音乐史上最具影响力的两组艺人——卡特家族和吉米·罗杰斯。两年前在纽约,他还录制了一支来自弗吉尼亚州盖拉克斯的弦乐队,他将其命名为”乡巴佬乐队”(the Hill Billies),这是第一支以此名称进行商业录音的乐队。

尽管皮尔和他的同事们认识到卡森、乡巴佬乐队及类似表演者的音乐具有市场潜力,但这种音乐对他们来说最初是如此新颖,以至于他们不确定该如何分类。从二十年代中期到三十年代中期,几乎所有制作现在被视为”乡村音乐”的主要唱片公司(包括维克多、沃卡利恩、奥凯和哥伦比亚)都使用了各种各样的标签,包括”迪克西之歌”“南方老调”“老式歌唱”“熟悉的老曲调”,甚至”美洲原住民旋律”。即使到了1930年,在”乡巴佬”一词已被广播、媒体和许多表演者广泛使用之后,也只有奥凯唱片公司用这个标题来标注他们的选曲;德卡唱片和蓝鸟唱片(RCA维克多的低端子公司)——这十年间乡村音乐的主要发行商——直到1936年才采用”乡巴佬”这一标签。

无论选择何种标签,其目的都是通过将这种音乐与”种族音乐”标签下黑人表演者的作品区分开来,以彰显种族上的”白人性”。唱片公司目录以多种方式强化了音乐和表演者的白人属性,包括在分类标题中使用”迪克西”和”美洲原住民”等术语来替代”白人”,并收录明显带有种族色彩的歌曲,如《Run Nigger Run》以及传统黑人滑稽剧选段如《The Old Log Cabin in the Lane》。拉尔夫·皮尔清楚地意识到他所创造的标签具有种族化性质,后来他将Okeh唱片描述为”我发明了乡巴佬音乐和黑鬼音乐的地方”。乡村音乐作为白人音乐、几乎完全由白人表演者为白人听众演奏的普遍观念,在整个世纪中持续存在,并通过挪用黑人文化来展示白人性而得到强化。在《阿莫斯与安迪》成为美国最受欢迎节目的时代背景下,《大奥普里》乡村音乐节目在1920年代和1930年代的广播中经常以黑人方言喜剧表演收尾,WLS电台的《全国谷仓舞会》也在1937年播出了黑人滑稽剧主题节目。这些以及其他乡村音乐广播节目和巡回演出经常邀请涂黑脸的喜剧演员,他们的艺名包括”糖蜜与蜂蜜”、“油腻”梅德林和”慢吞吞”等,这一传统在少数情况下一直延续到1960年代初期。

然而,制作人和音乐家对这种音乐的种族建构也存在奇怪的矛盾,既否认又承认南方民间音乐的跨种族现实。正如皮尔1923年在亚特兰大的录音所证明的那样,许多实地录音都是种族融合的,黑人福音四重唱和布鲁斯歌手与白人小提琴手和弦乐乐队交流音乐理念,轮流在麦克风前表演。这种融合反映了非裔美国音乐家和音乐风格对许多早期(甚至二战后)乡村音乐家的巨大影响。戴夫·梅肯大叔、汉弗莱·贝特博士、吉米·罗杰斯和汉克·威廉姆斯只是众多从黑人音乐家那里学习歌曲和演唱风格的乡村表演者中最著名的几位。甚至包括梅肯、罗杰斯和罗伊·阿库夫在内的众多乡村音乐明星,都是从在江湖郎中表演和巡回剧团中”涂黑脸”开始其职业生涯的,这一悠久历史也反映了黑人文化对乡村表演者的巨大影响。大量早期乡村表演者通过演唱长期在黑人音乐家中流行的布鲁斯歌曲而建立声誉,这进一步反映了这种富有成效的文化交流。尽管如此,这些白人艺术家认识到在音乐产业中(因此对他们的职业生涯而言)保持种族区分的重要性,艾伦兄弟1927年对哥伦比亚唱片公司提起的25万美元诉讼清楚地说明了这一点,他们起诉的原因是唱片公司将他们录制的《查塔努加布鲁斯》作为”种族”系列发行,损害了他们的声誉。

尽管商业音乐产业和白人音乐家都试图将他们的音乐与黑人表演者的音乐明确区分开来,但由于唱片公司高管和记者将乡村音乐视为产生布鲁斯和爵士乐的同一异域南方乡村文化的奇特产物,他们经常在唱片公司出版物和新闻报道中将白人乡村音乐和音乐家与他们的黑人同行联系在一起。早期唱片目录通常将白人和黑人乡村音乐选曲分列在不同类别中,但放在相对的页面上。从1930年代中期开始,蓝鸟唱片公司开始将其选曲列为”乡巴佬与种族唱片”,同时分离又统一了这些音乐形式,这一做法很快被其他几家唱片公司和音乐行业期刊采用。也许这种同步的种族融合与分离最清晰的例子,就是民间音乐学者阿奇·格林所称的乡村音乐”半官方洗礼叙事”——凯尔·克赖顿1938年的文章《那些乡巴佬身上有金子》。这篇文章表面上是关于乡巴佬音乐和音乐家的崛起,但封面页却不协调地刊登了三位黑人女布鲁斯歌手的照片,旁边是白人乡村表演者吉米·戴维斯的照片,正文反复但未明确承认地将白人和黑人表演者联系在一起,强调每一方的奇特和几乎超凡脱俗的地位。因此,尽管”乡巴佬”作为音乐流派及其表演者的标签明确表示”白人性”,但它构成了一个奇怪的混合文化和种族类别,既与非裔美国人和其他非白人形象截然不同,又与之相似。

到了1920年代初,“乡巴佬”(hillbilly)一词也带上了滑稽的含义,这部分源于新兴的全国性刻板印象,但同样强烈地来自早期乡村音乐中的闹剧传统。例如,1910年代和1920年代在亚特兰大举办的佐治亚州老式小提琴手大会上表演的乐队,使用的名字包括”哞哞牛乐队”、“傻瓜交响乐团”和”舔锅底乐团”。活动由”亚历克·斯马特教授”主持,他穿着标准的杂耍剧院乡巴佬喜剧演员服装——过小的条纹裤子、高顶礼帽和燕尾服。除了确保观众能尽情跺脚欢乐之外,这些名字也是为了嘲讽亚特兰大新富阶层的”高雅艺术”做派,这些人既参加小提琴手大会,也出席歌剧节。许多参加这些比赛并后来进行商业录音的音乐家,在命名他们的表演组合时直接借鉴了这一喜剧传统,并融入了某些主题,特别是”私酿酒”(moonshining),这后来与乡巴佬形象紧密相连。吉德·坦纳和舔锅底乐队录制了名为《佐治亚的玉米酒蒸馏器》和《基卡普欢乐汁》的音乐短剧(后一个名称后来被阿尔·卡普在他的《小阿布纳》连环漫画中采用);小提琴手约翰·卡森演唱了《约翰酿好酒》,甚至给他的表演搭档女儿罗莎·李·卡森取了”月光凯特”这个艺名。

乡巴佬这个标签和身份因此很容易融入幽默和自我讽刺的歌曲、乐队名称甚至舞台人格的传统中。到1925年2月,亚特兰大的弦乐队乔治·丹尼尔的乡巴佬乐队在当地电台WSB播出节目,同年晚些时候,巡回杂耍表演”戴夫大叔和他的乡巴佬们”中的戴夫·梅肯大叔表演并录制了《乡巴佬布鲁斯》(W.C.汉迪《犹豫布鲁斯》的更新版本),开头唱道”我是个乡巴佬,住在山里”。到1920年代中期,甚至印刷媒体也开始将乡村音乐与”乡巴佬”标签联系起来。斯蒂芬·文森特·贝内特1925年那首喧闹的诗《山地夜鹰》,副标题为”乡巴佬吉姆如何赢得小提琴大赛冠军”,讲述了一个年轻的山地小提琴手如何击败卫冕冠军,并将”乡巴佬”一词与小提琴音乐联系起来(尽管他没有将音乐本身称为”乡巴佬音乐”)。贝内特很好地捕捉了小提琴手比赛的热烈气氛,但他对当时已成为标准套路的山民懒惰、贫穷和野性的乡土化暗示,也反映了一种正在固化的乡巴佬刻板印象,这种印象很快就会与音乐和音乐家联系在一起。

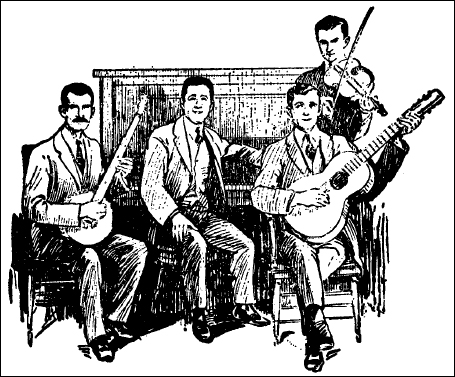

贝内特的诗融合了讽刺与赞美(“从没有过兄弟,也没有一条完整的裤子/但当我开始拉琴,你就得开始跳舞”),暗示了”乡巴佬”一词的多重可能解读,音乐家、制作人、记者和观众将在接下来的四十年里为此争论不休。早期乡村表演者可能在表演中使用了丰富多彩的名字和舞台人格,但他们并不打算贬低音乐的形式或情感。小提琴比赛和早期商业音乐家的照片,即使是像约翰·卡森这样知名的喜剧艺人,都显示这些人穿着他们最好的礼拜日服装——打着领带、穿着外套和皮鞋(图3.1)。尽管他们有时会强调自己的乡村传统并热闹地表演,但这些音乐家通常追求一定程度的中产阶级舒适生活,并不认为嘲讽自己的农村和工人阶级身份有什么好处。

图3.1

商业”发现”前夕的早期弦乐队音乐家。从左到右:阿尔·霍普金斯、约翰·霍普金斯、托尼·奥尔德曼、约翰·雷克托、阿姆·斯图尔特大叔和小提琴手约翰·卡森;老式小提琴手大会,田纳西州山城,1925年。南方民俗收藏,威尔逊图书馆,北卡罗来纳大学教堂山分校,P-849。

然而,早期商业表演者的制作人和评论者认为,音乐家和音乐应该有一种乡村的、甚至是土包子的外表,并据此描述和装扮表演者。因此,拉尔夫·皮尔在回忆他第一次亚特兰大录音时,将约翰·卡森描述为”一个穿着工装裤来录音的白人山民”。《亚特兰大日报》报道说,卡森来参加1914年的大会时”多次停下来观看城市的景象”,却忽略了卡森自1900年以来就住在亚特兰大边界的一个工厂城镇,而且已经是一位经验丰富的电台表演者这一事实。报纸对卡森的描述是其对这些节日所有表演者进行”乡土化”处理的典型。一篇有代表性的报道描述参赛者”乘坐普通车厢从数百英里外赶来,光着脚,把礼拜日穿的鞋子挂在肩上”。皮尔和《亚特兰大日报》的记者可能真的相信山里人就是这个样子——或者应该是这个样子——或者正如历史学家查尔斯·沃尔夫所论证的,他们可能觉得”这种新发现的’老式’音乐的商业吸引力在于其质朴的山地特质”。无论其起源如何,这些形象和主题将继续塑造制作人、观众甚至表演者对乡村音乐和音乐家的观念,并将建立起这种音乐被贴上”乡巴佬”标签的文化背景。

“hillbilly”(乡巴佬)一词复杂而模糊的含义,以及外界对可销售的原始山区文化的认知与民间表演者自身喜剧弦乐传统的交汇,在Hill Billies乐队于Okeh唱片公司纽约录音室自发录音时的命名过程中得到了最好的体现。尽管乐队成员都在北卡罗来纳州西北部和弗吉尼亚州西南部的山区长大,但他们绝非乡野村夫。Al和Joe Hopkins兄弟的父亲是前北卡罗来纳州议员,在华盛顿特区的人口普查局工作;Alonzo “Tony” Alderman的父亲是测量员、土木工程师兼治安法官。尽管如此,“hillbilly”这个词在Al Hopkins脑海中记忆犹新,因为就在他们出发去纽约之前,他父亲问道:“你们这些hillbillies(乡巴佬)觉得能在那儿干什么?”因此,当Peer问乐队领队Al Hopkins他们乐队叫什么名字时,Hopkins的回答——“我们不过是一群来自北卡罗来纳和弗吉尼亚的hillbillies。随便叫什么都行”——显然带有自觉的讽刺意味。另一方面,这个词立刻吸引了Peer,他职业生涯始于堪萨斯城的哥伦比亚唱片公司,据后来的记载,他”对奥扎克山区非常熟悉”,想必也了解这个词对该山区居民的贬义用法。

Tony Alderman对乐队名称的担忧进一步反映了这个词的模糊性质。他认为hillbilly是”一个会引发争斗的词”,暗示”一个对城市生活一无所知、也没上过多少学的偏远山区人”。然而,乐队被老朋友、同为山区音乐家(也是商业乡村音乐先驱)的Ernest “Pop” Stoneman说服保留了这个名字,他笑着说:“你们再也找不到比这更好的名字了。”乐队在华盛顿特区WRC电台的首次广播中大获成功。据当时一份杂志报道,一位打电话到电台的听众将这个词视为文化真实性的标签:“你们骗不了我,”据报道他”带着明显的佐治亚口音”说道,“我知道这些小伙子来自哪里。他们肯定是Hill Billies。除非是在山里出生、在那儿长大的人,否则没人能演奏这种音乐。”尽管如此,Alderman仍然担心这个名字的选择以及它所代表的城市人对乡村生活的嘲讽。他后来回忆道:“我不敢回家,因为乡下人演奏和演唱这类音乐,一看到城里人就把乐器藏起来。而现在我去了纽约,把他们的音乐录成唱片,还给它起了个难听的名字。所以我整整四年没有回家。”

Peer不仅欣然接受了”hillbilly”这个标签来命名他录制的音乐,还按照自己对这种音乐及其潜在听众的预设观念来塑造音乐家的形象。例如,Hill Billies的第一幅印刷插图是一幅钢笔素描,以Tony Alderman寄给唱片公司的一张照片为蓝本,照片中乐队成员按照他们希望展示的形象呈现——穿着西装外套、马甲和领带的体面现代音乐家,手持乐器,姿态放松但正式(图3.2)。然而,不到一年,乐队的宣传照片就变成了他们穿着工装裤、系着配套的头巾、帽子歪戴、放声高歌、置身户外而非客厅的形象(图3.3)。虽然这一形象将音乐家描绘成多彩而仍然真实的乡村音乐家,但他们1927年的短片《The Hill Billies》却不能这样说,影片中乐队”做着极其愚蠢的事情,疯狂地演奏各自的乐器”。在这里,就像他们同年的杂耍表演一样,乐队允许自己被如此刻画的方式,打破了善意颂扬传统文化与滑稽扭曲这种文化之间的界限。

图3.2

Hill Billies乐队选择展示的自我形象……《Talking Machine World》,1925年4月15日,第50页。

图3.3

……以及Ralph Peer和Okeh唱片公司在宣传照片中呈现的形象。Al Hopkins和Hill Billies乐队,约1926年。南方民俗收藏,威尔逊图书馆,北卡罗来纳大学教堂山分校,P-848。

这些早期最具影响力的两档乡村音乐广播节目——纳什维尔WSM电台播出的《大奥普里》(Grand Ole Opry)和芝加哥WLS电台历史更悠久的《全国谷仓舞会》(National Barn Dance)——同样改变了表演者的公众形象。与皮尔一样,自称”庄严老法官”的乔治·杜威·海伊在1925年至1956年间创办并主持《大奥普里》,他将音乐家的形象重塑为更具幽默乡村气息的样子。例如,他把”汉弗莱·贝特博士及其扩编管弦乐队”改名为”贝特博士的负鼠猎人”,并将其他乐队分别改名为”土包子”(the Clod Hoppers)、“果酱罐饮酒者”(the Fruit Jar Drinkers)和”沟壑跳跃者”(the Gully Jumpers)。这些音乐家最初在录音室里穿着西装打领带,他们的日常工作包括保险推销员、理发师和调度员。然而,当节目从1928年左右开始在现场观众面前播出时,表演者被要求穿上工装裤、格子衬衫,戴上草帽或压扁的毡帽等乡村服装。与”山地人乐队”(Hill Billies)一样,后来乐队的宣传照片都是在玉米地里、谷仓外或其他户外乡村场景拍摄的。与”乡巴佬”(hillbilly)这个标签一样,这种服装不仅将这些表演者漫画化,还赋予了他们独特且易于识别的商业身份,与主流流行音乐家明显区分开来。

也许最明确推广山区(而非仅仅是乡村)乡村音乐形象的人是约翰·莱尔,他是WLS《全国谷仓舞会》的核心推动力(后来还创办了《伦弗罗山谷谷仓舞会》)。后来的宣传资料称他”生来就是山里人”,但莱尔实际上来自肯塔基州的弗农山,靠近坎伯兰山脉的山麓,但该地区更接近蓝草区而非山区。他负责在上南部和《全国谷仓舞会》之间建立了一条娱乐输送渠道,鼓励源源不断的音乐家前来演出,包括霍默(“瘦子”)·米勒、哈特福德·康涅狄格(哈蒂)·泰勒、卡尔·戴维斯、莉莉·梅·莱德福德和克莱德(“红毛”)·福利。更重要的是,莱尔为他的表演者,乃至整个音乐流派,构建了一个独特的山区形象,有时甚至是明确的”乡巴佬”形象。与海伊一样,他给个人和团体重新起了更具色彩和乡土山区气息的名字。莱尔把之前被称为”伦弗罗山谷男孩”的哈蒂·泰勒和卡尔·戴维斯改名为”坎伯兰山脊奔跑者”,并将他们与从肯塔基州和其他地方带来的其他表演者组合在一起,不准确地将所有人都描述为土生土长的山里人。他还把芝加哥夜总会的人气歌手琼·穆尼奇带到《谷仓舞会》,给她改名为琳达·帕克,“遮阳帽女孩”,让她穿着格子棉布裙和遮阳帽登台表演。

除了改名之外,莱尔还为他的表演者创造了明确的舞台和广播形象,强调他们所谓的真正山区出身。在坎伯兰山脊奔跑者的一张早期宣传照中,莱尔本人加入乐队吹奏陶罐,其他成员穿着格子衬衫、靴子和毡帽,在一座山区木屋前弹奏或拉奏乐器;而在稍晚的另一张照片中,小提琴手”瘦子”米勒赤着脚躺在乐队前面,头枕在手上。他这种日益常见的”懒惰乡巴佬”姿势旨在表现乐队的真实性,就像扬琴(dulcimer)、班卓琴(banjo)和其他各种乐器旨在展示乐队的音乐才华和民间音乐传承一样(图3.4)。莱尔为乐队撰写的广播文案也强调了他想要展现的质朴山区形象。1932年的一个典型节目用这种乡土方言介绍乐队:

赤脚的”瘦子”米勒以日益标准化的”懒惰乡巴佬”姿势躺在坎伯兰山脊奔跑者其他成员和约翰·莱尔面前,约1933年(从左至右:卡尔·戴维斯、约翰·莱尔、琳达·帕克、哈蒂·泰勒、“红毛”福利、休·克罗斯)。约翰·莱尔文献,南阿巴拉契亚档案馆,伯里亚学院,肯塔基州伯里亚,083-030。

“你们在这十五分钟里要听到的小伙子和姑娘们是货真价实的——没有花里胡哨——就是来自肯塔基和田纳西山区的普通人,他们过着和祖辈们差不多的生活——他们知道的大多数歌曲也和祖辈们当年一边从荒野中开辟美利坚一边吹口哨唱的那些歌差不多。”

正如这些文字所表明的,Lair始终致力于将他管理的音乐家以及整个乡村音乐与一幅怀旧的美国往昔画卷联系起来,这幅画卷强调纯正的盎格鲁-撒克逊文化传统和坚韧的拓荒者血统。对Lair以及两次世界大战之间许多人来说,这种文化及其独立自主、重视家庭和亲族的传统价值观,似乎在南阿巴拉契亚山区得到了最完美的保存。在那里,地理和社会的隔绝使这种文化得以延续,而在其他地方,它早已被现代化、城市化和工业化的浪潮冲刷殆尽。Lair将自己塑造成这种正在迅速消失的传统山区文化的保护者和捍卫者,他确实是一位重要的民歌和民俗收集者,在他的广播节目中收录了大量传统民谣的表演。此外,Lair本人从未公开使用过”hillbilly”(乡巴佬)一词,他谴责这是低俗商业势力强加给音乐和音乐家的标签:“广播里的乡巴佬?根本没这回事。山里人和来自丘陵地区的乡亲也许有,但没有什么乡巴佬……是Tin Pan Alley(锡盘巷,美国流行音乐产业中心)给某些类型的音乐和艺人贴上了这个名字。”他还在WLS宣传杂志《Stand By》中特意向听众保证,尽管表演者有着乡土气息的舞台形象,但他们过着真实的中产阶级生活。例如,一张小提琴手Lily May Ledford身穿便装在城市环境中的照片,其说明文字描述她”穿着鲜红色翻领毛衣配灰色花呢裙,看起来相当有大学生气质”。

尽管如此,在20世纪30年代和40年代,Lair确实允许在构建和推广他旗下音乐家的公众形象时使用滑稽甚至带有嘲讽意味的山区形象。例如,他还让Ledford出现在1936年10月至1937年9月期间在《Stand By》上刊登的Pinex止咳糖浆系列广告中,标题为”Lily May——山里姑娘”。这个粗略绘制的连环漫画的早期版本讲述了她在肯塔基山区的成长经历。Lily May、她的父母和一位拉小提琴的山民都被描绘成赤脚、穿着乡土服装的形象,说明文字则使用了老套的乡巴佬方言(图3.5)。该系列的其他广告还展示了留着超长胡须的男人,以及懒惰和对现代事物一无所知等常见的乡巴佬刻板印象。Harry Steele 1936年的文章《乡巴佬生意的内幕》提供了更清晰的证据,表明Lair与”hillbilly”这个词和形象的关联。Steele试图向显然困惑不解的芝加哥地区观众解释乡村音乐家惊人成功的原因,他透露,以”Ezra K. Hillbilly”这个角色为代表的广播和唱片乡村音乐”每年让收银机响起……高达2500万美元的进账”。随后Steele也为这一新兴的刻板印象添砖加瓦:如果把1934年所有”在广播中工作的乡巴佬……头尾相接排成一排——他们就会处于在轻松的广播收入诱惑他们离开牧场之前最习惯的姿势”。他总结道:“Ezra K.已经成为娱乐界最重要的人物之一;山里那个懒散的家伙已经转变为大生意中的重要角色。”Steele用”正宗”山民John Lair的证词来支持他的说法。Lair被描述为”土生土长的山里人”,据称他证实”在他的地盘上,乡巴佬就是个懒汉,只有到了吃饭时间或者去泉房取一罐新鲜玉米酒时才会从地上爬起来”。

图3.5

《National Barn Dance》明星Lily May Ledford被描绘成卡通乡巴佬形象。“Lily May,山里姑娘”,Pinex止咳糖浆广告,《Stand By》,1936年10月10日,第7页。John Lair档案,南阿巴拉契亚档案馆,Berea学院,肯塔基州Berea。

《Grand Ole Opry》的George Hay与这个词及其贬义色彩也有着类似的矛盾关系。和Lair一样,他也拒绝使用”hillbilly”这个带有贬义的标签,他在1945年写道:“我们从不使用这个词,因为它是带着嘲讽意味创造出来的。而且,根本就没有这种人……我们的组织不容忍偏见,也不允许偏见存在。”然而在同一出版物的后面,他明显缓和了批评的语气,认为这个词”是作为一个玩笑带着轻微的嘲讽意味创造出来的,我们理解这一点,但它不适合Opry”。而三年前,他曾将1925年WSM最初的乡村舞会节目描述为”我们那些小型的、非正式的乡巴佬尝试”中的第一个。他的各种回应反映出对这个词的某种矛盾心理,以及对于需要多强烈地否认这个标签的不确定性。此外,他在最后一个例子中使用”hillbilly”,是为了将这种音乐朴实无华、真实的民间特质与紧接在乡村舞会节目之前播出的古典音乐节目形成对比。从这个角度来看,“hillbilly”意味着对普通人——民众——文化的赞美,也呼应了Hay在每场《Grand Ole Opry》演出前对表演者的著名告诫:“好了,今晚咱们接地气点,伙计们。”

早期乡村音乐制作人和推广者,如莱尔和海伊,可能在职业生涯后期”公开”谴责了”乡巴佬”(hillbilly)这一标签——当时这个词在乡村音乐界面临越来越多的敌意——但他们在推广乡村田园形象方面发挥了重要作用,这种形象帮助合法化了该词的使用,以及对山区民众和乡村音乐人的幽默乡土化认知。他们可能有意识地区分”山区”和”乡巴佬”的重要差异,也区分了赞美南方民间文化的”乡巴佬”用法和贬低它的用法。但像哈里·斯蒂尔这样的作家并不做这种区分,而莱尔和海伊的做法为这种对南方山区民众和民间音乐的扭曲和恶意描绘提供了现成素材。

与莱尔和海伊一样,大多数唱片公司最初避免使用”乡巴佬”一词,而是偏好”最受欢迎的山区民谣和老歌”、“美国民间音乐”和”老式演唱与演奏”等标签。即使到了1930年代中期,乡村音乐人的音乐专辑仍继续使用类似标题,包括”家乡与山区民谣”、“乡土之歌”和”老木屋歌曲”。但尽管唱片业尽力限制该词的正式使用,讨论”乡巴佬歌曲”和”乡巴佬曲目”流行的文章在1925年秋天出现;《综艺》杂志在1926年12月刊登了关于”’乡巴佬’音乐”的头版报道;而”来自皮肯斯县的乡巴佬三人组”于1927年在WSB电台录音。到1929年,当阿尔·霍普金斯的乐队——最早以这个标签录音的组合——试图通过注册公司来保护其名称的独特性,成立”原版乡巴佬乐队”时,甚至西尔斯-罗巴克和蒙哥马利-沃德的主要邮购目录也开始使用这个词作为部分商业乡村音乐选集的标签短语。在接下来的五年内,其他唱片公司纷纷效仿:奥克在1933年,德卡和蓝鸟在1935年。

到1930年代中期,这个词已经无处不在,全国各地的乡村音乐团体都自称乡巴佬。至少有十九个团体在名称中使用了某种版本的”乡巴佬”,包括好莱坞乡巴佬乐队、奥迪恩斯乡巴佬男孩(根据1935年的歌本,他们是”太平洋西北地区的宠儿”),以及”老爹”切希尔和他的乡巴佬冠军乐队。此外,许多团体采用(或至少接受)了相关的富有表现力的词汇,如”山民”(mountaineers)、“乡下佬”(clod hoppers)和”山脊跑者”(ridge runners)。1930年代有数十首歌曲在标题中使用”乡巴佬”,包括”小乡巴佬心跳”、“山中有个乡巴佬天堂”和”六月的乡巴佬婚礼”。这些歌曲中有许多有意将该词与其负面含义分离,用”乡巴佬”来表明这是一首乡村歌曲而非流行音乐选曲,或唤起对南方山区的浪漫想象。

但在其他情况下,如牧场男孩乐队的”乡巴佬家庭”,这些歌曲利用了一种一眼就能认出的落后乡巴佬刻板印象:“我们是最迷糊、最疯狂的,也差不多是最懒惰的,你见过的一群乡巴佬,/我们是最粗野、最土气的,当然也不是最干净的,我们连ABC都不认识。”这首歌是那些年由专业词曲作者创作的众多所谓滑稽歌曲之一,讲述山民的奇怪习俗。有些歌曲,如”我的乡巴佬玫瑰”和”你对我来说仍是个乡巴佬”,直接利用山区刻板印象本身,通过对比山区的贫穷落后与城市的富裕精致来制造幽默,或描绘一个粗犷男性化的山区女孩形象。其他新奇歌曲如”自从尤塞尔学会约德尔调(他成了犹太山民)“和”他是个乡巴佬高乔人(带着伦巴节拍)“则自由地将乡巴佬漫画形象与其他族群的知名戏仿混合在一起。尽管”六月的乡巴佬婚礼”与后面这些新奇歌曲之间存在差异,但所有这些歌曲都反映了大萧条时期对所谓正宗美国民间文化的真正兴趣与利用山区热潮牟利欲望的融合。正如滑稽音乐四重唱胡希尔热门乐队1935年在《全国谷仓舞会》上唱的那样:“他们入侵了所有城市/用他们可爱的乡土小调/让全体居民都流下了眼泪……那些乡巴佬现在成了山区威廉姆斯了。”

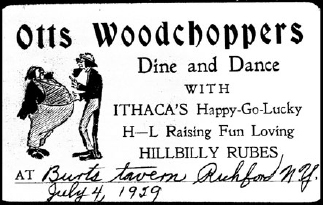

“乡巴佬”一词传播最清晰的例子,或许是1930年春天”比弗利山乡巴佬”乐队的诞生。这是洛杉矶KMPC电台经理格伦·赖斯的创意,据称比弗利山乡巴佬乐队的成员来自一个真正的山民社区,是赖斯在马里布山区迷路时偶然发现的。实际上,他们是当地音乐人利奥·曼尼斯、西普里安·保莱特和汤姆·默里,被赖斯秘密招募来扮演真正的山民。赖斯精心为听众设下这个骗局:他宣布计划去山里度假,然后从广播中消失了几周,期间电台播音员不断表达对他安危的担忧,随后他带着一个令人难以置信的故事重新出现——声称发现了”齐克·克拉多克”、“埃兹拉·朗内克”和其他同意上电台表演的”乡巴佬”。乐队成员穿着乡巴佬风格的服装,赖斯描述他们刚骑着骡子进城,乐队立即大获成功——以至于《洛杉矶观察家报》评论说,如果把洛杉矶居民分成看过和没看过乐队表演的两类人,“你会发现两边人数相当平均。如果有差别的话,看过的人可能还稍微多一点。”所有成员都采用了”乡巴佬”风格的艺名,如”齐克”、“莱姆”和”汉克”,早期的宣传照片显示他们在一棵树下摆姿势,穿着格子衬衫,戴着皱巴巴的帽子,其中一人甚至戴着假胡子。早期的报纸报道称这支乐队是”阿肯色州、欧扎克山区的小伙子”,赖斯还两次从欧扎克地区空运约德尔唱法的男孩歌手到加利福尼亚,与他们来自马里布山区的”表亲”一起表演,以此强调这种联系。

尽管大量使用了乡巴佬的术语和形象,但该乐队的音乐绝非”山地乡巴佬”乐队那种节奏明快的小提琴曲,也不是卡特家族风格的民谣,而是后来被称为牛仔音乐或西部音乐的风格。他们的典型曲目包括《当鼠尾草盛开时》、《红河谷》和《草莓骝马》。乐队的服装迅速变得越来越像牛仔风格,尽管仍保留了一些乡巴佬元素。他们不再严格穿着格子衬衫和背带裤,但也还没有完全换上皮护腿(chaps)、十加仑帽和西部衬衫(图3.6)。

图3.6

乡巴佬式宣传噱头与”歌唱牛仔”风格的融合。比弗利山乡巴佬乐队,约1934年(从左至右:汉克·斯基莱特、米兰达、埃兹拉·朗内克、格斯·麦克、埃尔顿·布里特、莱姆·贾尔斯、贾德·迪斯)。南方民俗收藏,威尔逊图书馆,北卡罗来纳大学教堂山分校,P-199。

比弗利山乡巴佬乐队这个奇特案例展示了全国城市观众对乡村音乐日益增长的兴趣,以及它发展成为一个成熟娱乐产业的过程。到1930年代中期,吉米·罗杰斯、卡特家族和吉恩·奥特里等乡村音乐表演者已经创造了百万销量的唱片,《全国谷仓舞会》和《大奥普里》节目吸引了爆满的观众,并在全国范围内拥有数百万听众,好莱坞也在大量制作”歌唱牛仔”西部片。乡村音乐在这些年蓬勃发展有几个原因。在大萧条时期艰难的经济环境下,低价唱片和免费广播为城镇居民以及更偏远地区的美国人提供了廉价且易得的娱乐选择。此外,数以万计的美国农村人口迁移到中西部和西部城市,形成了一个由表演者和听众组成的不断壮大的乡村音乐”亚文化群体”。乡村歌曲中关于个人独立、浪漫风景或植根于家庭、家园和信仰等传统价值观的怀旧往昔的意象,吸引了这些背井离乡的美国人以及成千上万感到心理上无所依托的人。与当时许多呈现甜蜜爱情故事或物质富足的流行音乐不同,许多乡村歌曲直面经济和情感困境、日常挣扎甚至死亡——这些都是日常生活中的情感议题。哥伦比亚唱片公司的星探阿瑟·萨瑟利在解释流行音乐和乡村音乐的区别时写道:“老练的城里人喜欢那些虚假的男女情歌,一切都美好得不真实,而山民是现实主义者。他们的歌曲涉及孤独、苦难、死亡和谋杀。”与此同时,尽管乡村音乐歌曲常常触及非常现实的问题,但它们的解决方案往往是逃入一个浪漫化的乡村往昔——那里的特征不是数十万美国农村人当下面临的佃农制度和歉收的现实,甚至也不是真正的农耕本身,而是”小木屋……游泳池塘……老灰骡子、浣熊猎犬”这些令人慰藉的乡村意象。因此,乡村音乐以一种流行歌曲往往无法做到的方式,与农村和工人阶级白人美国人产生了共鸣,为数百万深陷大萧条困境的听众提供了日常的精神慰藉。

然而,当时大多数外部评论者都深深扎根于一个长期贬低南方和农村工人阶级文化及其人民的社会中,他们完全无法理解这种音乐对听众的情感吸引力,并对他们轻蔑地称之为”乡巴佬热潮”表示惊讶。有些人更多是觉得好笑而非担忧。例如,1930年代初一篇匿名报纸文章报道了”乡巴佬音乐”在纽约演出这一明显反常现象,引用了广播节目《魔毯时光》的导演沃尔特·奥基夫(后来自称”百老汇乡巴佬”)的观点:“百老汇……已经变得乡巴佬化了,自己却浑然不知。乡巴佬们曾经来自肯塔基州的松树峡和密苏里州的死人谷,但现在你在这座城市的每个热闹角落都能找到他们。”作者写道,乡巴佬音乐被接受的最终标志是鲁迪·瓦利在他的《弗莱施曼时光》节目中举办了一场谷仓舞会。尽管遭到”锡盘巷词曲作者”的反对,记者总结道,美国将会听到”祖辈们的山歌”,因为”这是乡巴佬的季节!“同样,哈里·斯蒂尔写到了来自布鲁克林和布朗克斯的”人造乡巴佬”的出现,他们的歌声”常常带有轻微的欧洲或亚洲口音”,穿着”假扮的乡巴佬服装——十加仑帽、高跟靴、灯芯绒马裤和鲜艳的法兰绒衬衫”。

然而,斯蒂尔的观察也暴露了他和许多评论者对这种音乐、表演者及其听众的潜在蔑视。这些作家将”乡巴佬”定义为”低俗”的同义词,很容易就回到了长期以来关于山民无知、贫穷和邋遢的刻板印象。这种嘲讽态度在斯蒂尔的评论中显而易见,他说与城市假冒表演者的服装相比,“私下告诉你,家乡的乡巴佬能有一条属于自己的工装裤就算幸运了。”亚瑟·史密斯是一位留声机销售员,也是1933年音乐教师杂志《练习曲》上一篇文章的作者,他将自己在音乐中发现的低俗和无脑特质与他对唱片购买和收听群体的认知联系起来。他写道,“南方卑微的本土白人”这”庞大的、无数的、沉默的群众”“生活在一种属于他们自己的地下音乐世界中”,唱的不是斯蒂芬·福斯特的正统民歌,而是关于亡命徒和监狱的歌曲。

这种居高临下态度的最佳例证是1926年12月《综艺》杂志编辑阿贝尔·格林的头版文章,这是已知印刷品中首次使用”乡巴佬音乐”一词。格林将这种音乐与他标记为”乡巴佬”的一个亚群体联系起来,并描述为:

北卡罗来纳州或田纳西州及邻近地区的山民类型的文盲白人,他们的信条和忠诚献给圣经、夏托夸集会和留声机……山民属于”贫穷白人垃圾”类别。绝大多数,可能95%,既不会读也不会写英语……文盲和无知,智力如同低能儿。

尽管这种音乐和人民据说令人厌恶,格林和皮尔一样,认识到这一类型的潜在利润,愿意捏着鼻子一路走向银行。格林强调,对于唱片经销商来说,“乡巴佬热潮”意味着”财源滚滚”,因为”这些蠢货一次能买多达15张同一首歌的唱片”,这样他们就可以退回到他们的”山间栖息地”,“数周内不再回到最近社区中心所能提供的文明社会”。然而,格林并没有因为这种流行而重新考虑音乐的价值,他只是将高销量视为对他关于这些人和音乐都很低俗这一信念的再次确认。

另一个对商业乡村音乐持同样批评态度但原因不同的群体是自我定义的民俗学家和民间表演者。这些”乡巴佬”音乐的民间音乐批评者差异很大,从《全国谷仓舞会》明星布拉德利·金凯德——他称自己的选曲为”山地音乐”,并一贯谴责他认为的”乡巴佬歌曲”是”烂歌和监狱歌”——到约翰·雅各布·奈尔斯,一位高雅的民间音乐诠释者,他回避商业乡村音乐的所有方面,在音乐厅和学术观众面前演出。所有人都是两次世界大战之间推广”正宗”民间音乐并将其与商业驱动的、因此不合法的”乡巴佬”歌曲隔离开来的广泛努力的一部分,所有人都错误地设想了南部阿巴拉契亚山区一种原始纯净的盎格鲁-撒克逊民间音乐,未被市场力量玷污。讽刺的是,这些人为隔离”合法”和”非法”民间音乐的努力本身往往带有市场驱动的矛盾。例如,长期民间音乐收藏家、北卡罗来纳州阿什维尔山地舞蹈和民间音乐节创始人巴斯科姆·拉马尔·伦斯福德是如此的文化”纯粹主义者”,以至于他拒绝让他节日中的方块舞者穿格子衬衫和牛仔帽——但他也共同创作了经典的”乡巴佬”饮酒歌《山间露水》。好莱坞编剧转型民俗学家的琼·托马斯帮助创立了肯塔基州阿什兰的美国民歌节,她简直是在欺骗。她将东肯塔基州的半职业吟游表演者”盲人比尔”戴利重新命名为”吉尔森·塞特斯”,让他穿着土布衣服在质朴的小屋前摆姿势拍照,并将他呈现为来自偏远山区的正宗肯塔基山民。

音乐行业人士和民俗学家将”hillbilly”(乡巴佬)一词作为庸俗、平庸和粗俗商业主义的代名词,这促使一些音乐家和制作人谴责这个术语,并寻求替代的标签和形象。星探阿瑟·“阿特叔叔”·萨瑟利晚年时回忆说,早在1918年,他就对这种音乐被”粗俗地”称为”Hillbilly”感到不满。比尔和厄尔·博利克兄弟组建了蓝天男孩乐队,这是1930年代最著名的演唱组合之一,他们也对”hillbilly音乐”这个称呼感到不满,将自己的音乐称为”民歌”。词曲作家比利·希尔非常厌恶这个词,以至于在1933年的一段时间里,他以乔治·布朗的名字发表歌曲。然而,至少在整个1930年代,公开的否认声明是有限的。即使是比尔·博利克,在他职业生涯早期,也不情愿地接受了赞助商的要求,让他和乐队成员接受”疯狂蓝岭乡巴佬”这个名字(以帮助推广他们的赞助商疯狂水晶),并穿上工装裤、格子衬衫和草帽,因为这样看起来”可爱”;在大萧条的艰难岁月里,稳定薪水的保障战胜了对乐队形象的个人控制。其他人可能也不喜欢这个标签,但觉得至少暂时有义务接受它。

尽管一些学者断言”hillbilly”这个词几乎被乡村音乐的音乐家和歌迷普遍拒绝和厌恶,但大多数乡村音乐爱好者对这个词持有明显矛盾的看法,其中对它所引发的嘲讽的认识与个人和文化自豪感交织在一起。亚特兰大音乐家乔治·丹尼尔在谈到他的乐队时告诉朋友们(用词与阿尔·霍普金斯的名言非常相似):“我们只是一群乡巴佬”,并将他的音乐与他妻子古典钢琴演奏的”高雅”音乐区分开来。罗莎·李·“月光凯特”·卡森在回答侄子为什么她和父亲没有进入乡村音乐名人堂时,表达了同样的尊严与尴尬的结合:“亲爱的,我们不是乡村音乐家。我们是乡巴佬。”同样,露露·贝尔·怀斯曼(斯塔米),《全国谷仓舞会》的主要表演者,回忆说她并不介意她和同事们总是被称为乡巴佬,她说”我觉得这很有趣”,尽管她补充道”但很多演员对此感到不满”。

关于”hillbilly”一词使用最有趣的例子,也是反驳该标签只是由行业制作人和嘲讽媒体强加给不满音乐家这一论点的例子,是纽约州北部五指湖地区弦乐队的案例。这些乐队从1920年代一直演出到1950年代初,主要演奏”老式”方块舞曲和小提琴曲,如《士兵的欢乐》和《水手的号笛舞》,以及老标准曲目和黑人滑稽剧曲目,如《爱尔兰洗衣妇》和《稻草中的火鸡》。这些表演者使用诸如奥特伐木工、霍内尔斯维尔乡巴佬和伍德霍尔老式大师等多彩的名字,融入了明确的乡巴佬舞台形象,从他们的乡巴佬喜剧演员服装——滑稽的帽子、鲜艳的法兰绒衬衫和假胡子,到他们使用的道具,如干草捆、威士忌酒壶和写着”我们没疯,只是看起来像”的标语牌(图3.7)。像比佛利山庄乡巴佬乐队一样,这些音乐家甚至采用了老式的艺名,如”老爹”、“以斯拉”和”齐克”。

图3.7

霍内尔斯维尔乡巴佬乐队,1932年(从左到右:埃德温·里奥佩利、费伊·麦克切斯尼、皮特·麦迪逊、约瑟夫·索兰、阿奇·索普、莱尔·迈尔斯)。图片由西蒙·J·布朗纳提供。

与加利福尼亚的音乐家不同,纽约的弦乐队并不是被有意利用日益标准化的全国刻板印象来赚钱的广播和唱片行业制作人推动着将自己包装成乡巴佬的。当弗洛伊德·伍德霍尔在1928年组建他的乐队时,他还没有听说过阿尔·霍普金斯和乡巴佬乐队。他乐队的乡巴佬服装和形象并非基于南方乡巴佬的刻板印象,而是基于一种高度本地化的概念。正如伍德霍尔后来回忆的那样:“这个地区的山丘……那就是形象……这是农民的形象或乡巴佬的形象,但不是你联想到的那种与私酿酒贩子相关的乡巴佬,比如你说的田纳西之类的地方。”事实上,出现在一个乐队广告卡上的图片——一个圆胖的男人和他穿着礼服大衣、留着短方胡子的瘦高同伴——与通常对乡巴佬的概念相去甚远(图3.8)。强调乡巴佬的本地化含义,这些形象是对构成这支乐队主体的考夫家族德国血统的参考,并基于长期的杂耍艺人(卢)菲尔兹和(乔)韦伯以及他们的”荷兰式滑稽”表演——德国移民迈耶和迈克的表演,将粗犷的肢体动作与蹩脚的英语混合在一起。

图3.8

个性化的乡巴佬:德国杂耍小丑与乡巴佬标签的融合。奥特伐木工乐队,广告卡,1929年。图片由西蒙·J·布朗纳提供。

纽约弦乐队对”乡巴佬”形象的采纳,使我们对两次世界大战期间美国”乡巴佬”(hillbilly)概念的建构和意义有了更复杂的理解。这也有助于解释为什么这样一个可能带有贬义的标签和形象会如此迅速地传播,并被各个文化层面的音乐家、推广者和听众所接受。奥特伐木工乐队和霍内尔斯维尔乡巴佬乐队的案例表明,这个术语和形象成为了城市与乡村、现代与传统、过去与现在等对立概念之间的协商空间。对于许多早期乡村音乐表演者和听众来说,这个词象征着强大的乡村传统和与土地的联系、家庭和社区的基本价值观,以及将自己视为高尚的”普通人”而非城市大众或文化经济精英的一员。在一个农村人口不断向工厂迁移、经济动荡不安、文化和技术现代化力量不可控制的世界里,这种音乐和术语吸引了许多怀念自己或家人乡村根源的美国人,尤其是当他们已经安全地远离了耕作土地的艰辛。这在纽约州中部的工厂城镇与正在工业化的南方和中西部同样适用。这并不是说这个词在某种程度上被视为神圣或高雅,如同”母亲”或”家”那样。“乡巴佬”一词始终带有明显的幽默甚至滑稽意味,但并不必然引发嘲笑或贬低。

与此同时,这些男男女女认识到,尽管他们已经离开了农场,许多土生土长的城市美国人仍然把他们视为无知的乡下人——乡巴佬。因此,通过为自己挪用这个术语并积极参与一种保护性的自嘲——民俗学家西蒙·布朗纳称之为”可视化的方言笑话”——他们消除了这个词的部分污名,并定义了自己的身份。扮演”乡巴佬”帮助表演者和观众应对自己生活中的矛盾,同时将自己与乡村民族和文化传统分离又联系起来。这种矛盾心理在奥特伐木工乐队的广告卡片中清晰可见,卡片既宣传了他们的专业地位和音乐才华,又颂扬了他们表演的喜剧性和颠覆性。霍内尔斯维尔乡巴佬乐队在1930年代的自我描述完美地捕捉了这一点:“一支现代化的老式乐队。”

尽管有纽约州北部弦乐队的例子,到1930年代中期,绝大多数乡村音乐表演者和支持者都在寻求一种新形象,这种形象不带有”乡巴佬”一词和山民形象日益增加的负面含义。比佛利山庄乡巴佬乐队再次代表了一个更广泛的趋势,即乡村音乐从乡巴佬和山地风格向牛仔和西部服饰、歌曲和形象的整体转变。将牛仔形象引入乡村音乐并非全新的发展。埃克·罗伯逊是第一位被商业录制的”老式”小提琴手,他来自西德克萨斯,在试音时穿着牛仔服装,1920年代的许多音乐家,包括卡森·J·罗宾逊、卡尔·T·斯普拉格,尤其是吉米·罗杰斯,都因演唱牛仔歌曲和穿着夸张的牛仔服装而声名鹊起。但直到1930年代,“俄克拉荷马的’歌唱牛仔’”吉恩·奥特里取得巨大成功——他从《全国谷仓舞会》节目转向好莱坞的辉煌事业——牛仔形象才真正笼罩了乡村音乐。牛仔帽和牛仔靴成为美国和加拿大乡村音乐表演者的标准装束,“红河戴夫”、“孤独牛仔”、“金色西部女孩”和无数其他艺人充斥着广播电波、唱片店和邮购目录。德克萨斯及其他地区”西部摇摆”(Western Swing)音乐的兴起——融合了布鲁斯、爵士和传统小提琴曲调——西南部作为音乐家和广播节目摇篮的重要性日益增加,以及德卡和奥凯等唱片公司对该地区的日益关注,都反映了音乐风格和形象从山地向西部的稳步转变。

几个相关因素导致了”乡巴佬”形象在1930年代中后期被抛弃,而牛仔形象被广泛采用:十加仑帽、皮护腿和尖头靴比传统山民服装提供了更多浪漫的可能性;弦乐队和哀婉的山地民谣风格听起来越来越老派,甚至对现代观众和表演者来说显得陌生;在大萧条时期严酷的心理和经济环境下,牛仔形象提供了(用乡村音乐历史学家比尔·马龙的话说)“一种令人安心的独立和掌控象征”,这无疑给许多与经济困难以及个人和社会信仰丧失作斗争的美国人带来了极大的慰藉。在二十世纪初,神话般的山民代表着同样的个性、独立和坚韧品质。但到了1930年代中期,这些更积极的解读正被对南方山区和山民日益增长的嘲讽和负面形象所取代。全国观众经常接触到肯塔基州和西弗吉尼亚州暴力煤矿罢工的报道、社会堕落和”异常”宗教习俗(如玩蛇和说方言),以及越来越堕落的乡巴佬形象,他们再也无法维持对山区和山民的浪漫怀旧情感。关于新政援助和建设项目的新闻报道——由重新安置管理局、农业安全管理局和田纳西河谷管理局管理的针对南方山民的项目——也突出了该地区恶劣的生活条件,并将南方山区描绘成富兰克林·罗斯福总统所称的”国家头号经济问题”——十三个南方州——中一个特别萧条的地区。随着观众越来越将山区视为落后和堕落的文化场所,全国各地的乡村音乐家和听众转向了一个被大众媒体更一贯地英雄化塑造的形象。正如乡村音乐历史学家道格拉斯·格林简洁地观察到的,“三四十年代没有哪个年轻人想长大后成为乡巴佬,但成千上万的人想成为牛仔。”富兰克林·罗斯福总统本人也利用了这些态度,宣布《牧场是我家》是他最喜欢的歌曲。

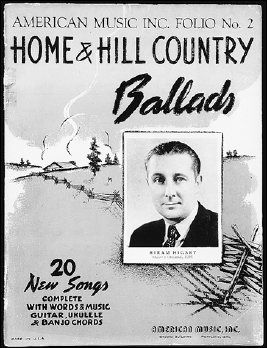

乡巴佬和牛仔之间的文化鸿沟很容易跨越,因为乡村音乐的图像学一直占据着山区和平原之间的中间地带——这种阈限性(liminality)在1940年歌本《家乡与山地乡村民谣》封面上几乎难以察觉的弧形景观中得到了完美的诠释(图3.9)。因此,到了1930年代中期,乡村歌手仍然唱着山中小屋的歌曲,但他们现在指的是落基山脉而不是坎伯兰山脉,《全国谷仓舞会》的肯塔基漫游者乐队变成了草原漫游者乐队,并为帕齐·蒙大拿(原名鲁比·布莱文斯,出生于阿肯色州温泉城)伴奏。1930年至1934年的《WLS家庭相册》强调了坎伯兰山脊奔跑者乐队和布拉德利·金凯德的山区出身,但到了1936年,该节目被牛仔团体的宣传照所主导,如帕齐·蒙大拿、风滚草,以及多莉和米莉——“金色西部的女孩们”。肯塔基小提琴手克利福德·格罗斯的职业生涯完美地概括了这一趋势。1931年,他搬到德克萨斯州沃斯堡,组建了一支名为”肯塔基乡巴佬”的弦乐队。乐队很快解散了,但格罗斯很快获得了成功,于1933年加入了非常受欢迎的轻皮面包男孩乐队。1939年,格罗斯回到肯塔基州路易斯维尔,又组建了一支乐队,但意识到乡村音乐的压倒性趋势,他将新乐队命名为”克利福德·格罗斯的德克萨斯牛仔”。

图3.9

乡村音乐的阈限景观。《家乡与山地乡村民谣》。南方民俗收藏,北卡罗来纳大学教堂山分校威尔逊图书馆,FL-337。

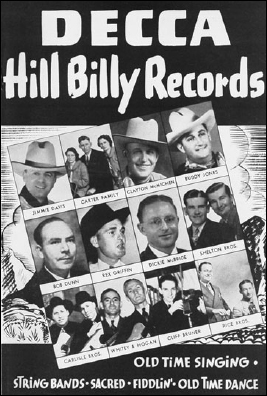

尽管到1930年代末,牛仔服装、形象和主题在乡村音乐中占据主导地位,但”hillbilly(乡巴佬)“一词直到1950年代仍是该音乐类型的标准称谓,尽管这个标签从未完全令人满意。Decca唱片公司1940年的目录封面突出展示了这个词,尽管所有表演者都穿着西装打领带或戴着牛仔帽和头巾(包括Clayton McMichen,他是Skillet Lickers弦乐队的创始成员之一)(图3.10)。有影响力的乡村乐队继续在名称中使用”hillbilly”,包括Colorado Hillbillies乐队和Wilbur Lee “Pappy” O’Daniel的Hillbilly Boys乐队,后者于1935年在达拉斯成立,旨在推广O’Daniel的”Hillbilly面粉”品牌和他的政治抱负。电台赞助的期刊和乡村音乐粉丝杂志也广泛使用这个词。直到战后时期,《Hillbilly & Western Hoedown》(辛辛那提,1953-1966年)和《Hillbilly and Cowboy Hit Parade》(1957-1961年)等粉丝杂志不仅在标题中继续使用”hillbilly”,而且在整个出版物中都使用这个词(经常与”cowboy(牛仔)“、”western(西部)“、”country(乡村)“、”country and western(乡村与西部)“甚至”folk(民谣)“混用)。至少一些订阅者也继续接受这个词,用它来指代”hillbilly音乐”和作为听众的自己。正如一位读者写道:“我们非常喜欢它(《Hillbilly & Western Hoedown》),因为这正是我们这些hillbilly都喜欢的杂志类型。”因此,正如Bill Malone回忆他在东德克萨斯州的青年时代所说,自称”hillbilly”并不是给自己贴上山民的标签,而是一种包容且积极的(尽管常常带有防御性的)表达,表明自己的音乐品味和传统的乡村社会文化身份。

“Hillbilly”一词在乡村音乐牛仔时代的延续。Decca Hill Billy唱片目录,1940年5月2日。Peter Tamony收藏,1890-1985年,西部历史手稿收藏馆,密苏里州哥伦比亚市。

自商业乡村音乐诞生以来,“hillbilly”一词在其广泛的可能解释中始终包含贬义含义。然而,在1930年代中后期之前,由于这种音乐的新颖性及其对整体大众文化相对有限的影响,加上这个词和形象很容易融入草根喜剧传统,最重要的是,由于缺乏标准化的hillbilly形象,这个词对许多音乐家和粉丝来说都是可以接受的。推广者、音乐家和听众都努力将这个词与其负面刻板印象分离,甚至与南方山区或南方山区文化的任何联系分离。例如,“Bob Miller’s Famous Hill-Billy Heart Throbs”1934年歌曲集包括《Snow Capped Hills of Maine》《Sleepy Rio Grande》和《Harvest Time in Old New England》,但没有一首歌曲以阿巴拉契亚或欧扎克山区为主题。

在接下来的十年里,这些情况发生了巨大变化。乡村音乐成为一个日益强大的全国性流行文化产业,特别是在二战”突破”年代之后。寻求国防工业工作的南方移民涌入北方和西部的工业区,全国各地军事基地的军人将这种音乐介绍给成千上万的新听众,并在洛杉矶、底特律和巴尔的摩等不同城市创造了对现场表演、唱片和点唱机选曲日益增长的市场。传统的弦乐队风格和乐器编制逐渐被电吉他和鼓所取代。“hillbilly”这个词和形象明确地与一眼就能认出的卡通人物联系在一起。大众媒体继续在《Hillbilly Boom》《Hillbilly Heaven》《Whoop-and-Holler Opera》和《Thar’s Gold in Them Thar Hillbilly Tunes》等文章中贬低这种音乐及其听众,但这些主流报道现在大量借鉴了新近定型的落后山民滑稽形象。例如,在描述1920年代唱片公司代理人最初发掘本地人才的努力时,一位作者嘲讽道:“他们发现的是原生态的:赤脚的小提琴手,不识乐谱,但能唱出无尽的曲调,尤其是在玉米威士忌的帮助下。”《Hillbilly Heaven》一文的封面插图展示了数十个卡通hillbilly形象,他们提着煤油灯从山顶小屋跑出来,或者开着嘎吱作响的破旧汽车前往标有”Grand Ole Opry”的乡村谷仓。直到1950年代,一些唱片公司仍继续使用赤脚、叼着玉米芯烟斗的hillbilly形象来为他们的音乐家做广告(图3.11、3.12)。

战后乡村音乐宣传中的Hillbilly图像。Mercury唱片和London唱片广告,《Billboard》,1949年3月19日,第39页;1950年6月3日,第33页。

战后年代,乡村音乐家和推广人为了将他们的音乐推向主流受众,并获得唱片和广播行业的尊重,积极努力地摒弃”hillbilly”(乡巴佬)这一标签。乡村音乐词曲作者约翰尼·邦德回忆说,他所有的音乐家同行”都认为这个词是一种不尊重人的贬低”。欧内斯特·塔布是1940年代最重要的乡村音乐表演者之一,也可能是音乐上最具影响力的人物,他也努力争取用其他名称取代”hillbilly”这一标签,正是因为它带有刻板印象的含义。他说服了自己的唱片公司Decca在1948年放弃这个名称,改用更易接受的”乡村与西部音乐”,并鼓励海伊法官在《大奥普里》(Grand Ole Opry)的后台和广播中停止使用这个词。正如他向海伊解释的那样:“很多人不理解hillbilly是什么意思;他们想到的是某个人……在山里,光着脚,留着长胡子,酿私酒——他们称这些人为hillbilly。看起来他们把我们的音乐当作一种低等的音乐。”《大奥普里》明星罗伊·阿库夫采取了类似的策略,他告诉记者:“我们不是那么富有或聪明……但我们并不愚昧,不应该被嘲笑。”他还拒绝参演1940年的好莱坞电影《大奥普里》,除非制片厂”不加入’斯纳菲·史密斯——乡巴佬’的背景”——制片厂最终接受了这一条件。阿库夫、塔布和其他音乐家在这场斗争中得到了”阿特叔叔”萨瑟利的支持,他是Okeh唱片公司和后来哥伦比亚唱片公司的长期星探,发掘并录制了数十位乡村音乐表演者。萨瑟利一生都是美国农村人及其文化的捍卫者,他在晚年写道反对使用”Hill Billy”这个词,并抱怨被唱片业中指责他录制”垃圾”的人”贴上了Hill Billy萨瑟利的标签”。对萨瑟利来说,这个词直接与他对美国农民尊严的认知相冲突,也与他对农村人高度浪漫化的愿景相悖——他视他们为”乡村人民……耕耘土地的人……我们的支柱”。

来自塔布和阿库夫等表演者以及萨瑟利等制作人的压力,最终迫使唱片公司、行业和大众媒体放弃了”hillbilly”一词,转而使用更积极、更具包容性的”乡村音乐”。不过,新术语在二十多年后才被普遍采用;二战后以hillbilly为标题的歌曲,包括《乡巴佬天堂》和《乡巴佬热》都成为热门歌曲,乡村喜剧演员如霍默和杰思罗(亨利·海恩斯和肯尼斯·伯恩斯)通过使用乡巴佬服装和幽默来讽刺城市生活方式,建立了利润丰厚的职业生涯。尽管如此,到1960年代,从乡村音乐领域根除”hillbilly”一词的努力基本上成功了,只有国际hillbilly音乐歌迷俱乐部的期刊和通讯继续使用这个词。这个词只是偶尔单独出现,或与摇滚乐的新音乐联系在一起,如”rockabilly”(乡村摇滚)音乐,或猫王埃尔维斯·普雷斯利早期的绰号”乡巴佬猫”。当然,普雷斯利和其他1950年代的乡村摇滚歌手,包括杰瑞·李·刘易斯和卡尔·帕金斯,与小提琴手约翰·卡森、煎锅舔手乐队和山地人乐队一样,都有着相同的南方工人阶级背景、喧闹的表演风格,以及音乐中真诚与幽默的混合。自1980年代以来,这个词卷土重来,被自称”传统”的音乐家如德怀特·约卡姆、马蒂·斯图尔特,甚至BR 5-49乐队大胆地采用,以区分他们纯正的”根源乡村”与1970年代轻松悦耳的”纳什维尔之声”或加斯·布鲁克斯和布鲁克斯与邓恩的”体育场乡村”。这个标签因此完成了一个轮回;曾经被用来贬低低俗的商业糟粕,并将其与”真正的”民间音乐区分开来,“hillbilly”现在恰恰象征着这种真实性。

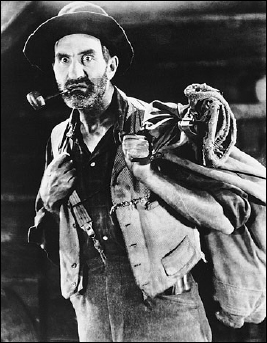

在1934年11月的《时尚先生》杂志中,在展示穿着晚礼服的时髦年轻人的广告和关于纽约最新剧院演出的专栏之间,三个光着脚、衣衫不整、留着夸张胡须、戴着大帽子的男人懒洋洋地坐在一间乡村小屋的门廊上,前院杂草丛生,威士忌酒壶放在身边。“不知道妈生完孩子没有——我饿得很了,”其中一人在他们慵懒地等待消息时沉思道(图4.1)。保罗·韦伯的卡通系列就这样开始了,最终命名为《山地男孩》,每月在《时尚先生》上连载直到1940年代末,此后偶尔刊登直到1958年3月。《山地男孩》是同年首次亮相的三部以乡巴佬角色为主题的卡通/连环漫画之一。韦伯的作品、比利·德贝克对其连载漫画《巴尼·谷歌》的改编,以及阿尔·卡普新的联合发行作品《小阿布纳》,不仅是第一批主要描绘南方山区居民的连载卡通形象,也是第一批以南方人物为主角的作品之一。这三部作品在几个月内相继问世,都是同一时期经济困境的总体情绪以及数十年来学术界和大众对农村民众——尤其是山区居民——兴趣不断扩大的产物,这种兴趣也推动了全国对”hillbilly音乐”的迷恋。

图4.1

《山里人》出现在大众视野中。“不知道妈生了没有——我饿得慌。”保罗·韦伯,《时尚先生》,1934年11月,第105页。本作品版权归其所有者(如适用),仅用于历史和学术说明目的。

与其他媒体对这一形象的使用一样,乡巴佬漫画和卡通反映了大萧条时期观众复杂的情感和态度。它们反映了公众对系统性经济和社会崩溃的普遍恐惧,以及每日关于南方农村困境的报道。然而,这些刻意夸张的贫困但基本满足的南方山民形象,也令人欣慰地表明农村贫困并不像新闻报道中那样凄凉。从愤世嫉俗的角度看,这些漫画和卡通提供了嘲笑他人不幸的乐趣,甚至印证了穷人因天生懒惰和无知而活该贫穷的观念。但它们有时也能反映出一种更为乐观的愿景:美国人民和美国精神在逆境中的坚韧。对某些读者而言,这些作品甚至可被视为对山民的民粹主义颂扬——他们是盎格鲁-撒克逊白人先驱的后裔,保留了殖民时代的生活技能和价值观。从这个角度看,乡巴佬角色拒绝以追求金钱为驱动的生活方式,珍视家庭、亲族和个人独立,或许可被视为拯救国家免受无节制工业城市化和不受监管资本主义双重威胁所需的传统美国价值观的典范。虽然韦伯、德贝克和卡普的乡巴佬漫画和卡通在风格、内容以及艺术家对主题的认知上存在显著差异,但它们都利用了公众对山区文化以及山民在现代美国角色的多元且常常矛盾的迷恋。在此过程中,它们将图像化的乡巴佬形象符号化,从根本上塑造了此后所有对山区人民的描绘和观念。

通过他笔下三个几乎一模一样的托利弗兄弟(卢克、威利和杰克)及其家人和邻居的言行(或不作为),保罗·韦伯呈现了定义流行文化中乡巴佬形象的标准套路的无尽变体:社会隔离、身体迟钝和懒惰、粗俗的性行为、肮脏和兽性、滑稽的暴力,以及对现代性的完全无知。虽然这些都是熟悉的概念,但韦伯的描绘新颖之处在于,这些负面特质并没有被相应的神话般愿景所抵消——即将这些人视为坚韧的先驱者、骄傲的盎格鲁-撒克逊文化遗产的继承者。

除了已发表的作品外,保罗·韦伯生平的公开记录寥寥无几。他1902年出生于宾夕法尼亚州中北部,在宾夕法尼亚美术学院和欧洲接受了专业艺术训练。在为地方报纸和各种全国性杂志做了几年自由漫画家后,他开始为《星期六晚邮报》画乡巴佬,不久后又为《时尚先生》供稿,后者成为他此后二十年的主要发表平台。韦伯在开始创作《山里人》六个月后才首次踏足南方山区,也没有证据表明他阅读过当时已相当丰富的关于这一人群和地区的文献。相反,他的图像完全基于电影和期刊文学中对山民的流行观念,并经过自己的想象加工。正如他后来告诉一位记者的那样,他的作品”不是来自奥扎克山区或其他任何地方,而是出自我自己的脑袋。”