版权所有 © 2010 Skyhorse Publishing, Inc.

保留所有权利。未经出版商明确书面同意,不得以任何方式复制本书的任何部分,但在评论文章中引用简短摘录除外。所有咨询请联系:Skyhorse Publishing, 307 West 36th Street, 11th Floor, New York, NY 10018。

Skyhorse Publishing 的书籍可批量购买,享受促销、企业礼品、筹款或教育用途的特别折扣。也可根据需求定制特别版本。详情请联系特别销售部:Skyhorse Publishing, 307 West 36th Street, 11th Floor, New York, NY 10018 或 info@skyhorsepublishing.com。

Skyhorse® 和 Skyhorse Publishing® 是 Skyhorse Publishing, Inc.® 的注册商标,该公司在特拉华州注册。

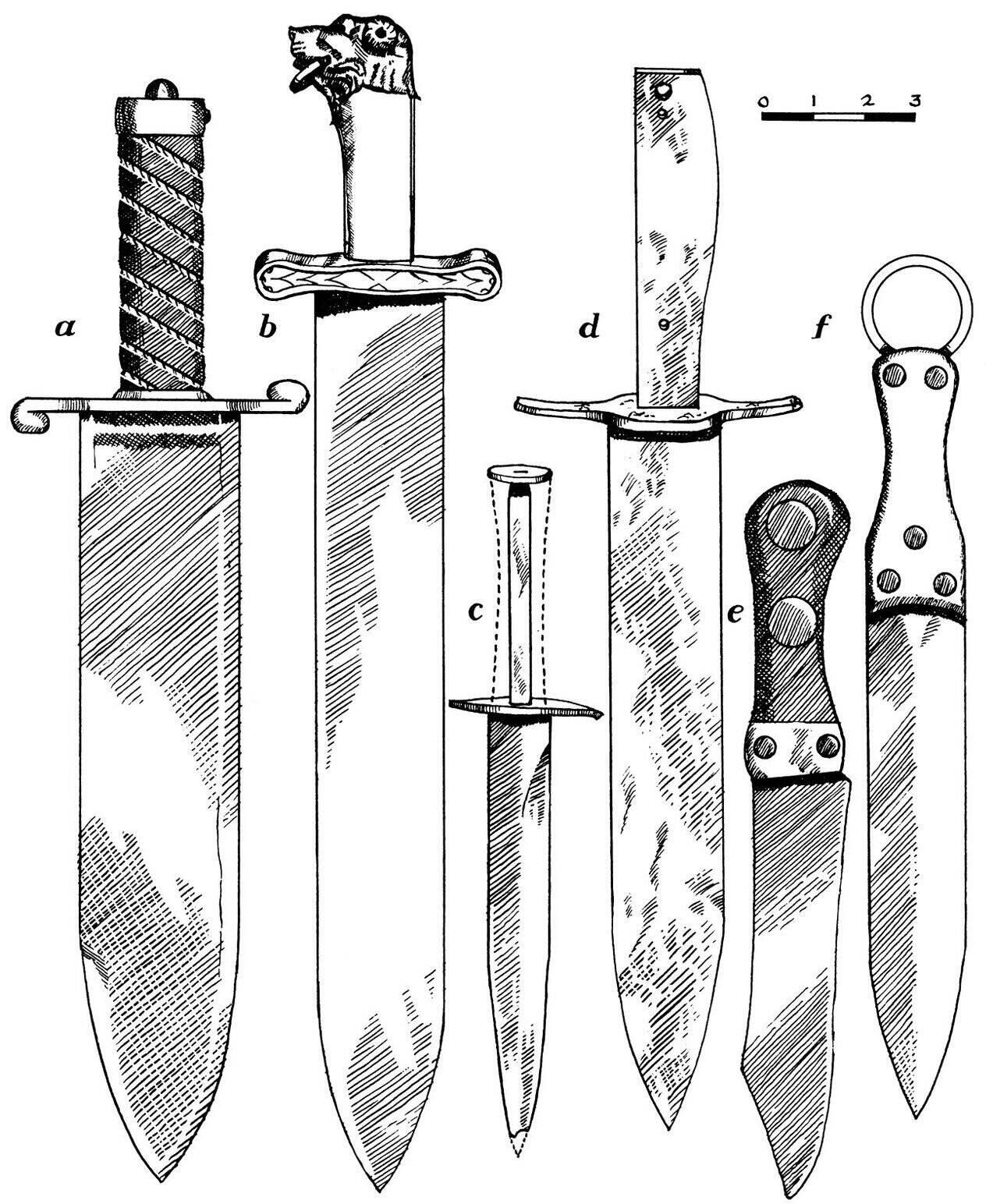

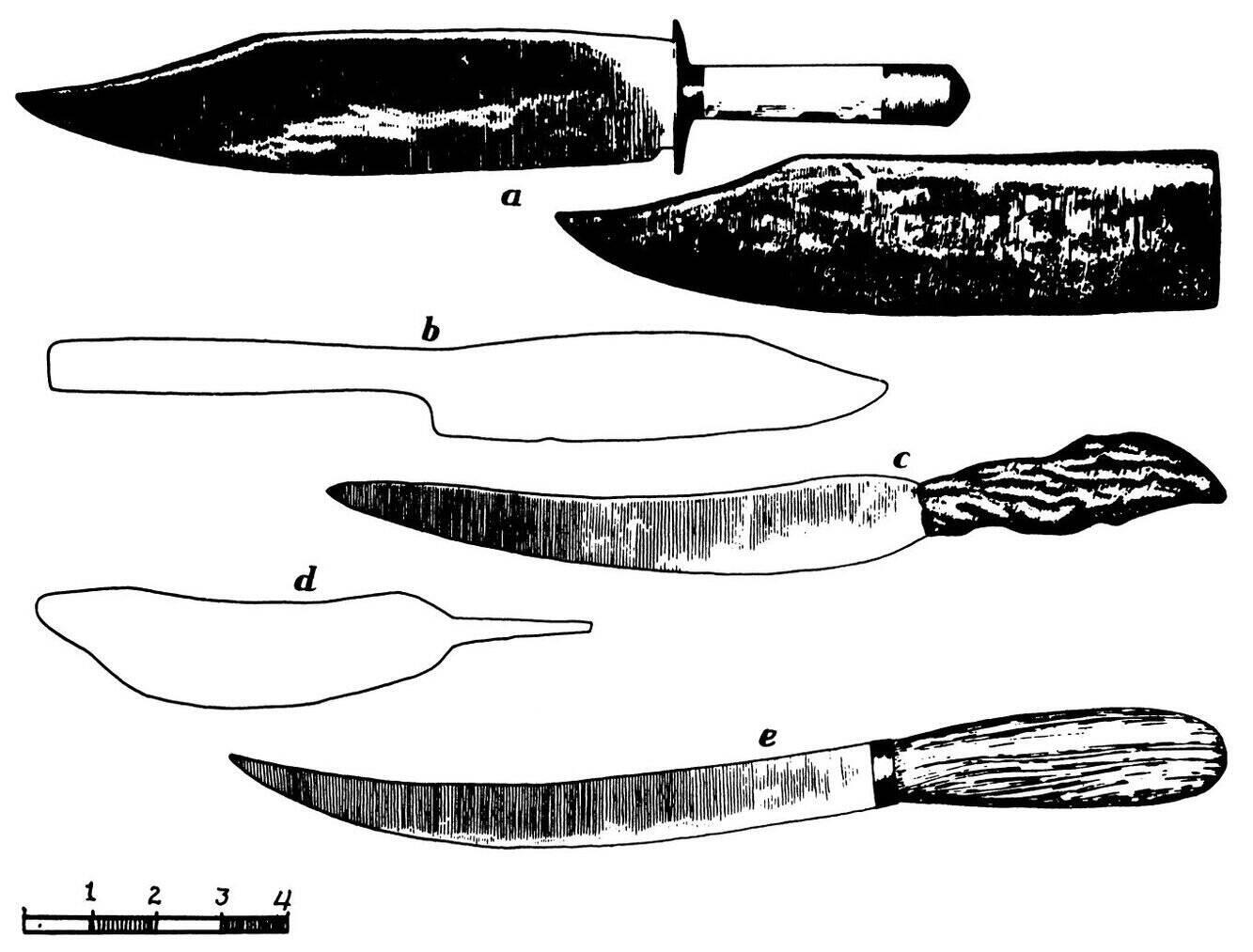

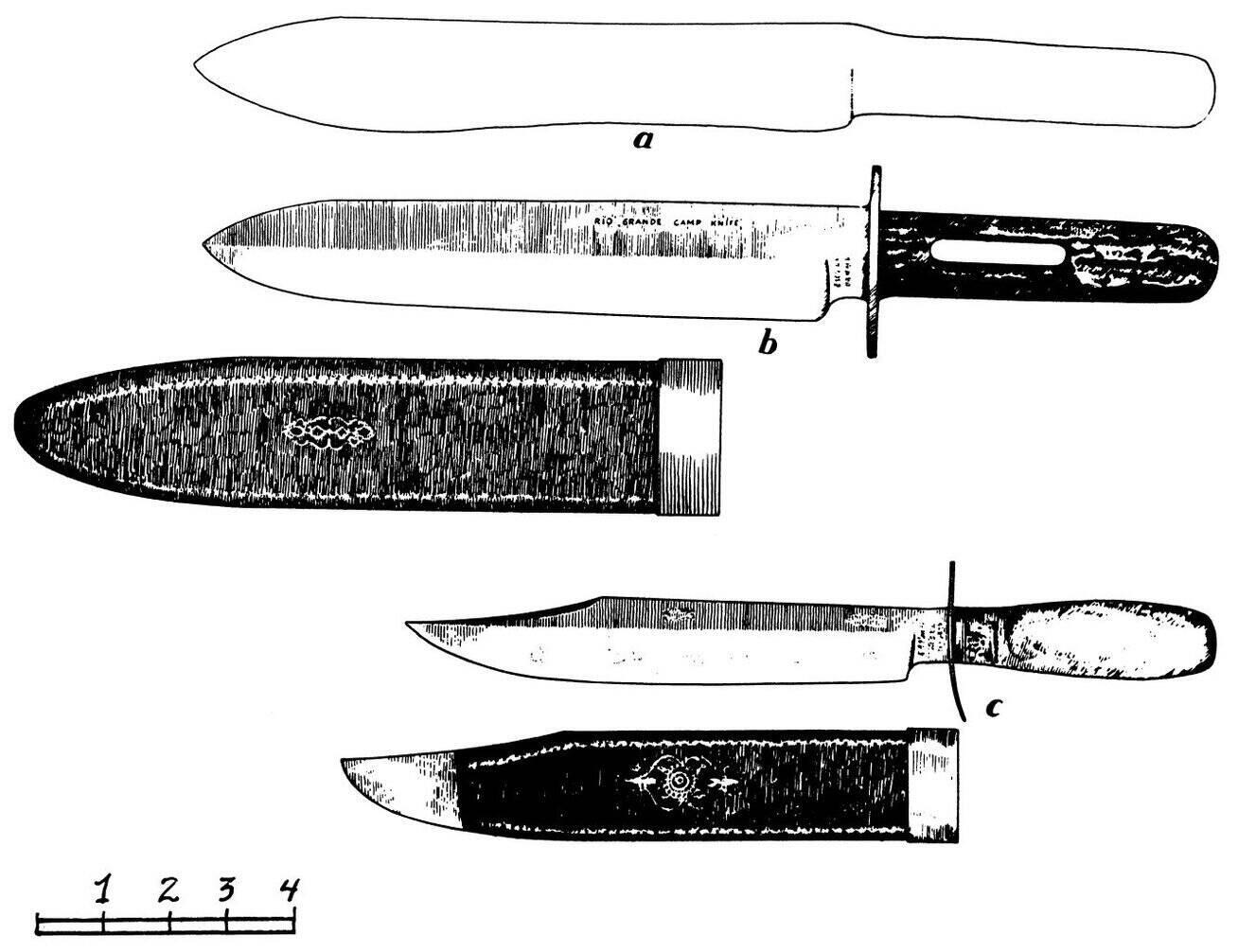

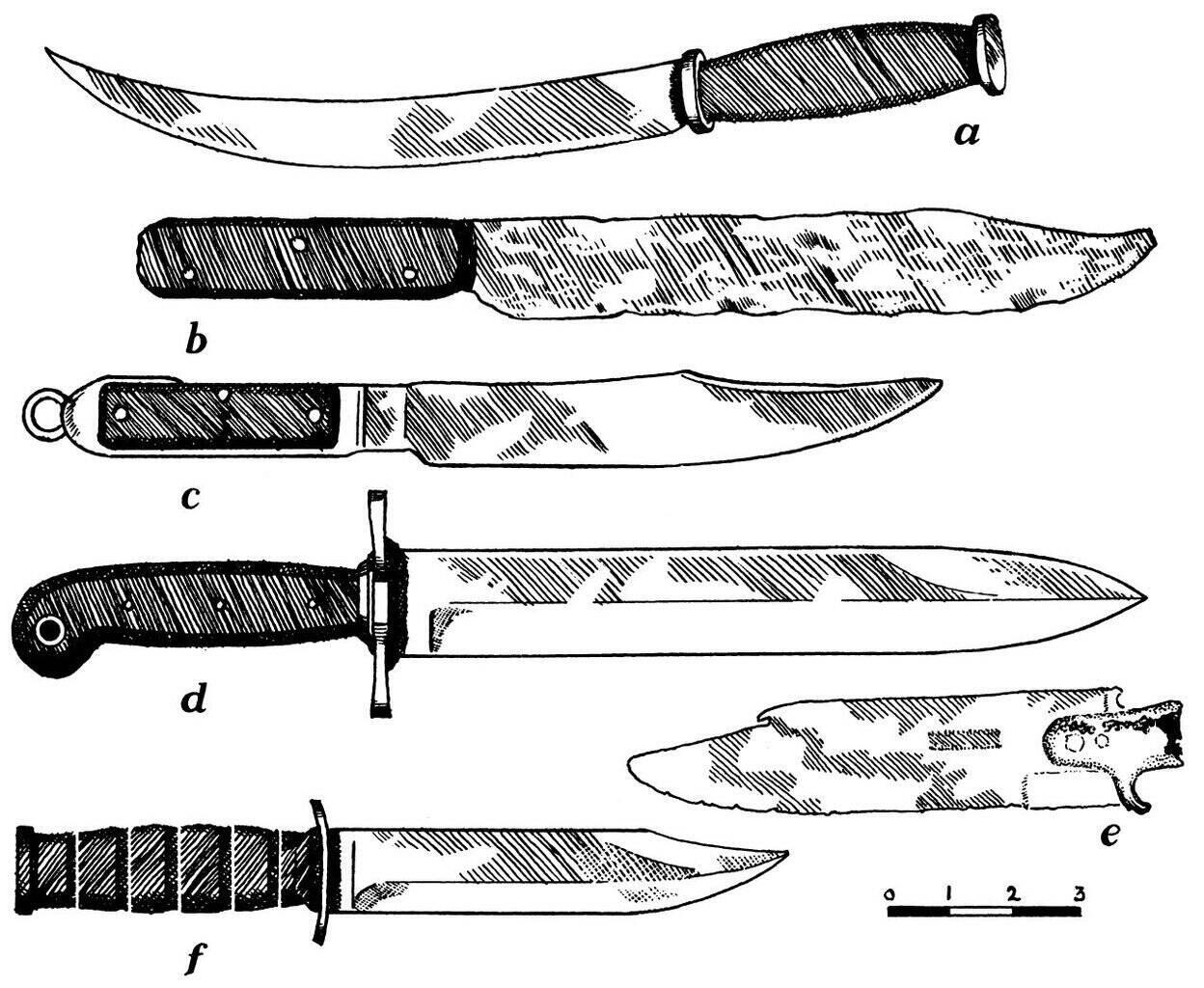

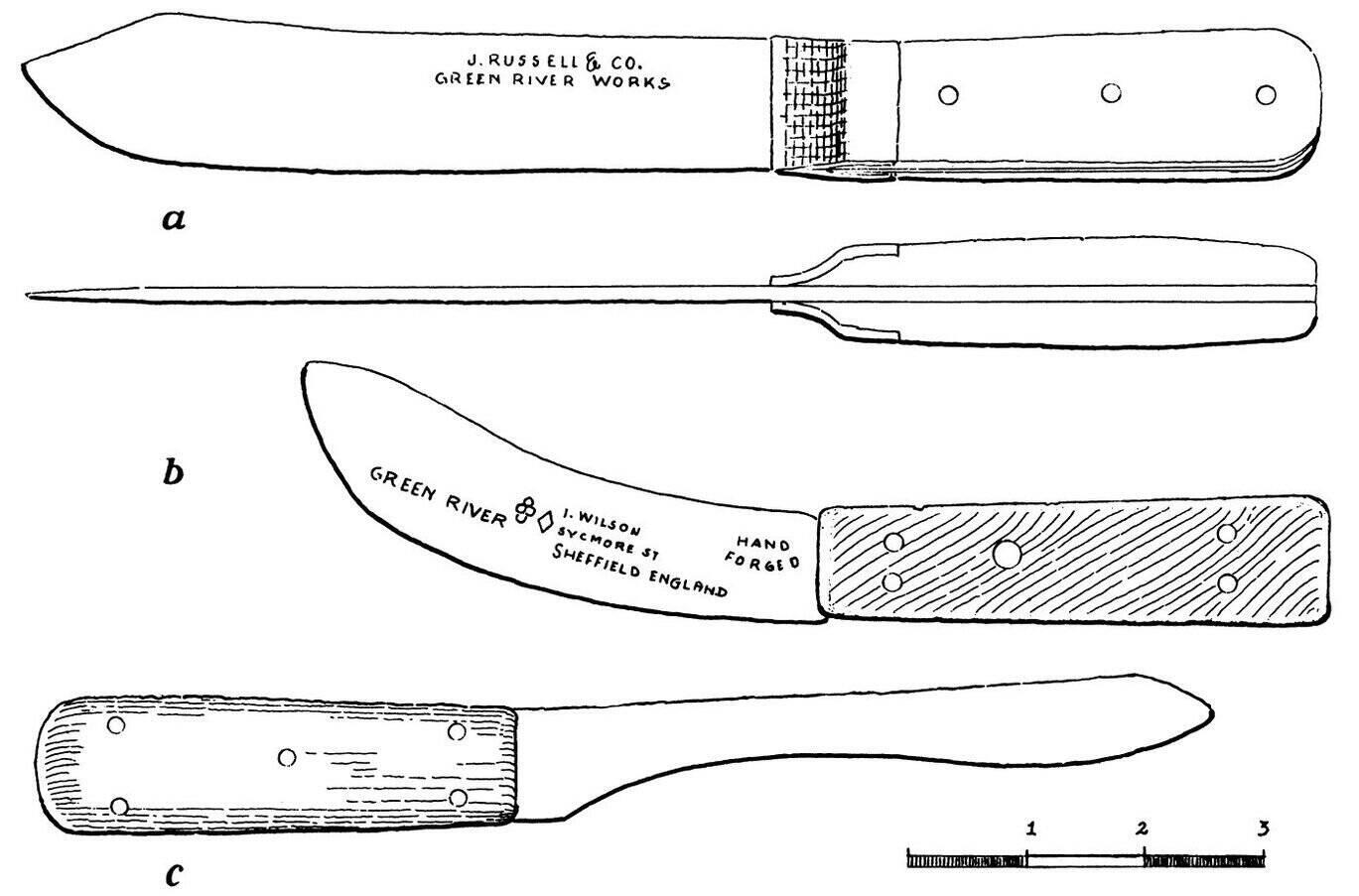

10 9 8 7 6 5 4 3 2

美国国会图书馆编目出版数据存档备查。

加拿大印刷

献给贝蒂

她的贡献最为重要,从未间断

格伦·戴恩斯的所有绘图均为本书专门绘制。

未另行注明的绘图均由作者本人绘制。

具体插图的参考请见索引。

近年来出版的几部优秀著作大大改善了历史上海狸猎人的公众形象。这些著作准确详述了商人-捕猎者在塑造我们国家生活、使我国成为统一国家方面的巨大成就;它们提醒我们,在西部毛皮猎场上建立了持久的良好声誉;它们还相当有力地证明了荒野中捕猎者英雄主义的真实性。关于山地人(mountain men):“他们的名字如今听起来就像号角的嘹亮和战鼓的擂动。”

山地人在我们西进扩张中扮演的角色是短暂的;他们的时代始于1803至1806年的刘易斯与克拉克远征,并在19世纪40年代初西进移民潮开始时戛然而止。这一幕再未重演。作为一种类型,山地人是独特的,但不能说他们的装备或方法是独一无二的。他们带入西部的一切,以及他们的大部分操作方式,都继承自印第安贸易中的前辈。19世纪初几十年间在黄石河或格林河发生的几乎所有事情,在很大程度上都是18世纪坎伯兰河、俄亥俄河上游或莫米河流域捕猎者-商人做法的延续。

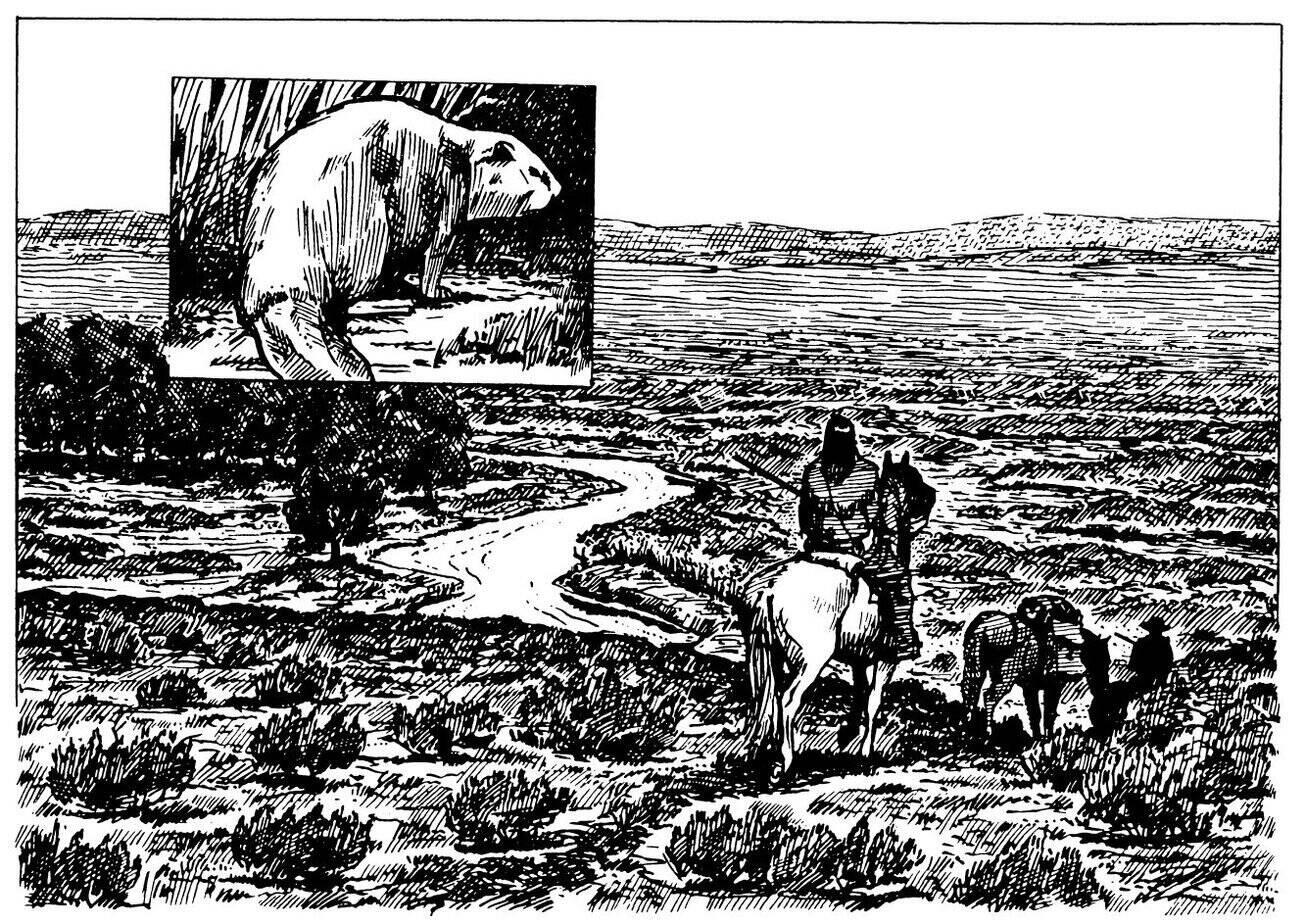

西部海狸贸易最显著的特征可能与居住在西部领域的马背印第安人有关,也与这场戏剧上演的广袤、看似无边无际的荒野有关。在其活动范围的几乎每个地方,山地人都不断遭受印第安人的袭击。一旦失去马匹,他就注定完蛋,或者充其量沦为无效的存在,往往只能躲避敌人,同时寻找通往安全避难所和更多马匹的最直接路线。即使是最直接的路线通常也意味着漫长而痛苦的跋涉,徒步的捕猎者有时会选择找回自己的马匹或偷取他人的。无论如何,他都会采用印第安人的隐秘手段和策略。落基山区的那句老话”嗯,我还以为你是个印第安人呢”并非完全不恰当;成功的海狸捕猎者往往像印第安人一样思考、像印第安人一样打扮、也像印第安人一样行事。总的来说,他的装备与印第安人的并无太大差异;在山地人的时代,平原和山区部落已经获得并采用了白人的大部分装备作为自己的东西。他们尤其将商人-捕猎者的铁器据为己有。

本书涉及的正是这些铁器。由于平原和落基山区的铁器源自加拿大、易洛魁地区和旧西北地区的早期同类物品,因此也关注了这些先驱。本书最引人注目的发现或许是:17世纪的器物在远离圣劳伦斯河和哈德逊河的19世纪场景中依然延续存在。

恰如其分地说,我认为这个故事的核心是三维实物本身。在编选本书呈现的内容时,我参考了约两百个历史皮毛贸易文物收藏。除少数例外,每件标本都经过我亲自检查,并绘制了测量草图或拍摄了照片。在某些情况下,照片由博物馆馆长提供,所有博物馆官员或私人收藏家都积极配合,书面授权公开其收藏中的这些特定物品。本书收录的六十幅成品绘图由国家公园管理局的艺术家在圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆按照我提供的规格绘制。这些图版大部分出自威廉·梅西之手,部分由詹姆斯·马尔卡希绘制。承蒙国家公园管理局局长和博物馆主任的许可,这些绘图得以在此使用。格伦·戴恩斯专门为本书创作了三十二幅绘图。这些插图对于本书的诠释至关重要,我在此感谢各位艺术家对本书的重要贡献。

众多图书馆员、历史学家、历史考古学家、博物馆馆长(包括国家公园管理局的全国工作人员)、私人收藏家、工具制造商以及历史学会和相关组织的官员,都参与了我的资料收集和研究成果的诠释工作。这项工作历时三十五年,足迹遍及美国大部分地区并延伸至加拿大。我在这方面受惠良多,在致谢部分我会更具体地表达感谢。脚注和参考文献也尽可能标注了我所引用的一些特殊文献来源。

阿尔弗雷德·A·克诺夫出版社多年来一直鼓励我追求目标,他们极具建设性的建议对本书的完成至关重要。我很幸运能得到克诺夫出版社编辑、“老海狸猎人”安格斯·卡梅伦的指导,他在处理我提交的问题时直接、敏锐、乐于助人且善解人意。克诺夫出版社的艾伦·费尔蒂格夫人和朱迪思·波默兰茨夫人也参与了最终版式的设计。波默兰茨夫人作为文字编辑,在梳理不一致之处和准备付印稿件方面做了大量工作。最后,我要感谢我的妻子贝蒂·韦斯特法尔·拉塞尔,她几乎一生都在给予我持续的帮助,承受着与博物馆事业相关的种种特殊压力。她给予了耐心的鼓励和专业的秘书支持,这对我的研究和写作的完成至关重要。

卡尔·P·拉塞尔

1966年8月

加利福尼亚州奥林达

本书的工作始于1930至1934年间,当时作者受命为黄石国家公园的博物馆整理山地人的故事。此后,西部皮毛贸易研究一直是作者的主要兴趣之一,无论是在公务工作中还是在纯粹的个人探索中。在研究的早期阶段,一些大平原和落基山脉的年迈先驱仍可接受访谈。这些老前辈不能被归类为山地人,但他们曾在山地人生涯的暮年时期与山地人有过交往。从这些见证者口中传来了一些有趣的证词,从他们最后的栖身之所也流出了一些有据可查的皮毛贸易”遗物”。我特别要感谢J·P·V·(“捕猎者”)埃文斯、H·库克船长、威尔·埃弗森、查尔斯·马布尔,以及令人敬佩的克罗族老酋长”数政变”(Plenty Coups)。

本次对贸易商-捕猎者铁制器物的调查,其范围和性质决定了需要众多合作者的帮助。正文、脚注和参考文献标明了大多数这些盟友,但某些个人和机构给予的帮助如此根本,有必要进一步致谢。

美国国家公园管理局、美国博物馆协会和奥伯兰德信托基金联合资助了我在二战前夕对二十个欧洲城市博物馆的考察之旅。在访问的多个收藏机构中,我得以研究大量具有重要意义的武器和其他铁器,这些物品构成了印第安贸易商品的祖先谱系。在美国,美国博物馆协会资助了我多次前往美国各地博物馆的行程,使我有机会研究本书所报告的许多文物。各地的博物馆馆长、私人收藏家和策展人都慷慨地分享了他们的知识、时间和设施;在我访问之后,他们中的许多人与我保持通信,提供所需文件的副本、博物馆记录的翻译、指定文物的照片,以及关于鉴定和物品历史的评论。在众多贡献者中,我特别感谢以下人士:道格拉斯·阿代尔,《威廉与玛丽季刊》;约翰·巴索蒂,俄亥俄州哥伦布市;A·T·鲍伊,密西西比州纳奇兹;乔治·R·布鲁克斯,密苏里历史学会馆长;已故的H·C·邦普斯博士,前美国博物馆协会成员;沃伦·W·考德威尔,密苏里盆地项目;已故的罗伯特·格拉斯·克莱兰博士,前亨廷顿图书馆成员;劳伦斯·韦尔·科尔曼博士,前美国博物馆协会馆长;西里尔·B·库尔维尔博士,卡哈尔神经病理学实验室;斯图尔特·卡斯伯森,洛杉矶;克莱尔·M·埃尔斯顿,柯林斯公司总裁;约翰·C·尤尔斯,美国国家博物馆;T·M·汉密尔顿,密苏里大学;查尔斯·E·汉森,毛皮贸易博物馆,内布拉斯加州查德龙;肯尼斯·E·基德博士,安大略省特伦特大学;W·C·劳伦斯,边疆博物馆,怀俄明州杰克逊;斯蒂芬·R·伦纳德,前奥奈达社区成员;哈里·E·利希特,俄勒冈历史学会;菲利普·K·伦德伯格博士,美国国家博物馆;R·S·尚克兰博士,凯斯理工学院;卡莱尔·S·史密斯博士,堪萨斯大学;西里尔·斯坦利·史密斯博士,麻省理工学院;R·F·G·斯皮尔博士,密苏里大学;特雷西·I·斯托勒博士,加州大学戴维斯分校;H·J·斯温尼博士,爱达荷历史学会;查尔斯·范·拉文斯韦,前密苏里历史学会馆长;托马斯·沃恩,俄勒冈历史学会馆长;瓦尔多·R·韦德尔博士,美国国家博物馆;阿瑟·伍德沃德,前洛杉矶博物馆成员;以及欧文·泽普,前俄亥俄州立博物馆馆长。

自项目启动以来,这一毛皮贸易历史研究项目一直得到美国国家公园管理局的支持。从霍勒斯·M·奥尔布赖特开始,五任局长都给予了鼓励。如今,国家公园系统内有十九个野外区域具有毛皮贸易的重要意义,这是因为在这些区域内或其周边发生过历史事件,或者因为它们纪念了猎人-贸易商(trapper-trader)及其活动。本茨旧堡(Bents Old Fort)、拉勒米堡(Fort Laramie)、温哥华堡(Fort Vancouver)、大波蒂奇(Grand Portage)、大提顿(Grand Teton)、斯科茨布拉夫(Scotts Bluff)和黄石(Yellowstone)是这些毛皮贸易遗址中特别著名的几处。国家公园管理局的工作人员在这些公园和纪念地,以及华盛顿特区、新墨西哥州圣菲、内布拉斯加州奥马哈、宾夕法尼亚州费城和加利福尼亚州旧金山的中央办公室,开展毛皮贸易主题的研究工作。这些工作中有很大一部分集中在密苏里州圣路易斯的杰斐逊国家扩张纪念馆,该单位一直是本书作者研究项目的重要”母港”。

要列出所有为这项铁制武器和工具研究做出贡献的国家公园管理局工作人员,几乎等于列出从事行政、历史、考古和博物馆工作的大部分管理局人员。然而,有几位在多年间给予了特别重要的帮助:罗伊·阿普尔曼、爱德华·比蒂、已故的内德·J·伯恩斯、路易斯·凯伍德、约翰·科特、威廉·C·埃弗哈特、约翰·C·尤尔斯、E·雷蒙德·格雷格、已故的安塞尔·F·霍尔、J·C·哈林顿博士、已故的阿尔弗雷德·F·霍普金斯博士、J·保罗·哈德森、约翰·赫西博士、已故的约翰·詹金斯、赫伯特·卡勒、罗纳德·F·李、拉尔夫·刘易斯、约翰·利特尔顿、威廉·梅西、梅里尔·E·马特斯、詹姆斯·马尔卡希、查尔斯·彼得森、哈罗德·彼得森、朱利安·斯波茨、罗伯特·斯塔雷特、希拉里·A·托尔森、多尔·G·耶格尔。毫不夸张地说,如果没有上述同仁的长期合作,这本书是不可能写成的。

在合作的图书馆、历史学会、政府机构和其他机构中,有几个在前文未提及但给予了非凡帮助的机构。密苏里历史学会拥有关于山地人(mountain man)及其在海狸贸易中的前辈的真正伟大的手稿收藏之一。该学会还拥有大量代表西部毛皮贸易的三维实物资料。这些资源已向本研究开放;档案管理员和策展人慷慨地提供帮助,他们的许多文物被用于本书的插图。还应感谢的是,《密苏里历史学会公报》发表了我的《毛皮贸易历史图册》,其重印本在我寻求学者、收藏家和其他历史学会合作时发挥了重要作用。

纽约历史学会的显著特色之一是拥有1831至1849年间美国毛皮公司文件的非凡收藏。在这些手稿被缩微胶卷化之前的多年里,我得益于该学会非常耐心的图书馆员的帮助,他们用手推车运出成堆的文件供我查阅。最近,我进一步大量使用了这些资料,如今这些资料已以缩微胶卷的形式存放在许多图书馆中。

在芝加哥地区居住的几年间,我有机会经常访问芝加哥历史学会的档案馆,那里最为热情的图书馆员们确保我对美国毛皮公司更多(及更早期)记录的需求得到满足。这涉及一些馆际互借服务,他们欣然提供了这些帮助,对此我深表感谢。

在加利福尼亚州伯克利,加州大学图书馆多年来一直是我的主要研究基地。那里乐于助人的图书馆员和丰富的馆藏,以及班克罗夫特图书馆的资源从未让人失望,而诸如影印服务等辅助支持对我的插图项目也至关重要。

由国家公园管理局开展的跨机构考古抢救项目中,有许多历史学家兼考古学家与我合作,帮助评估文物断代的一些问题,并就近期在西部河流流域印第安人遗址和贸易站点发现的毛皮贸易物品提供建议——这些地区在大坝建成后将被淹没。在此,或许值得一提的是,一个真正的研究者新群体已经形成。几年前,人们还相当准确地说,通常只有人物和事件的记录才会受到毛皮贸易史研究者的关注——“旧时海狸生意的实物是琐碎的、易逝的、大多难以触及的,充其量也是难以解读的。在现阶段,它们几乎不值得认真研究。”相对少数具有古物研究倾向的工作者对这种贬低提出了挑战,并在联邦、州或地方的支持下,在历史学家中创建了一门新学科。建立指导方针并证明基于出土历史文物设立基准点的可行性,引起了一些田野工作者的极大兴趣。由此,历史学与考古学之间产生了众多联姻。如今,发掘者和水下调查人员已经发展出一套可行的研究体系,他们为学术殿堂带来了一个重要的辅助学派。他们的一些原始材料构成了本书的实质内容。

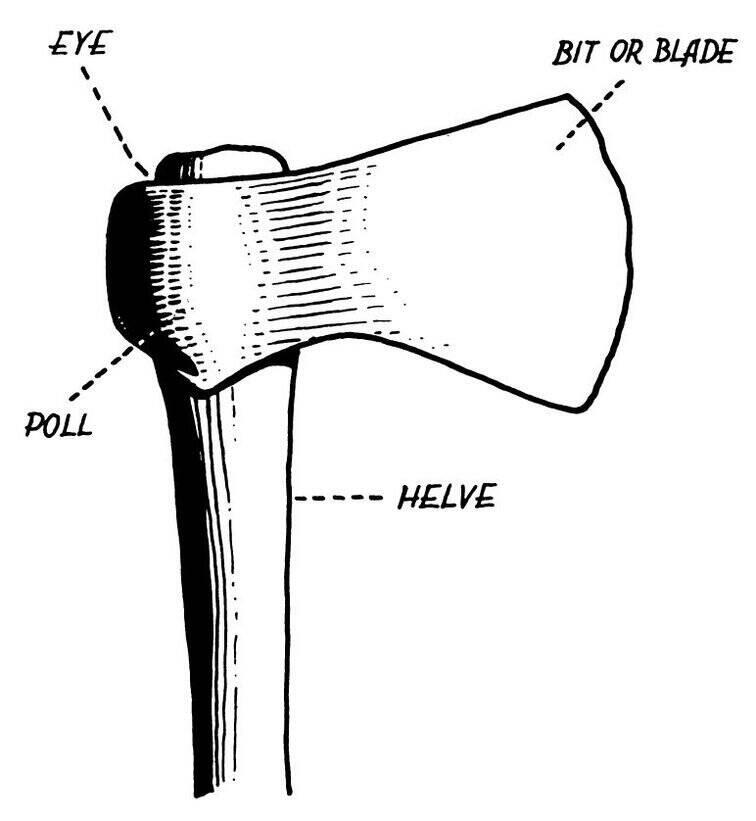

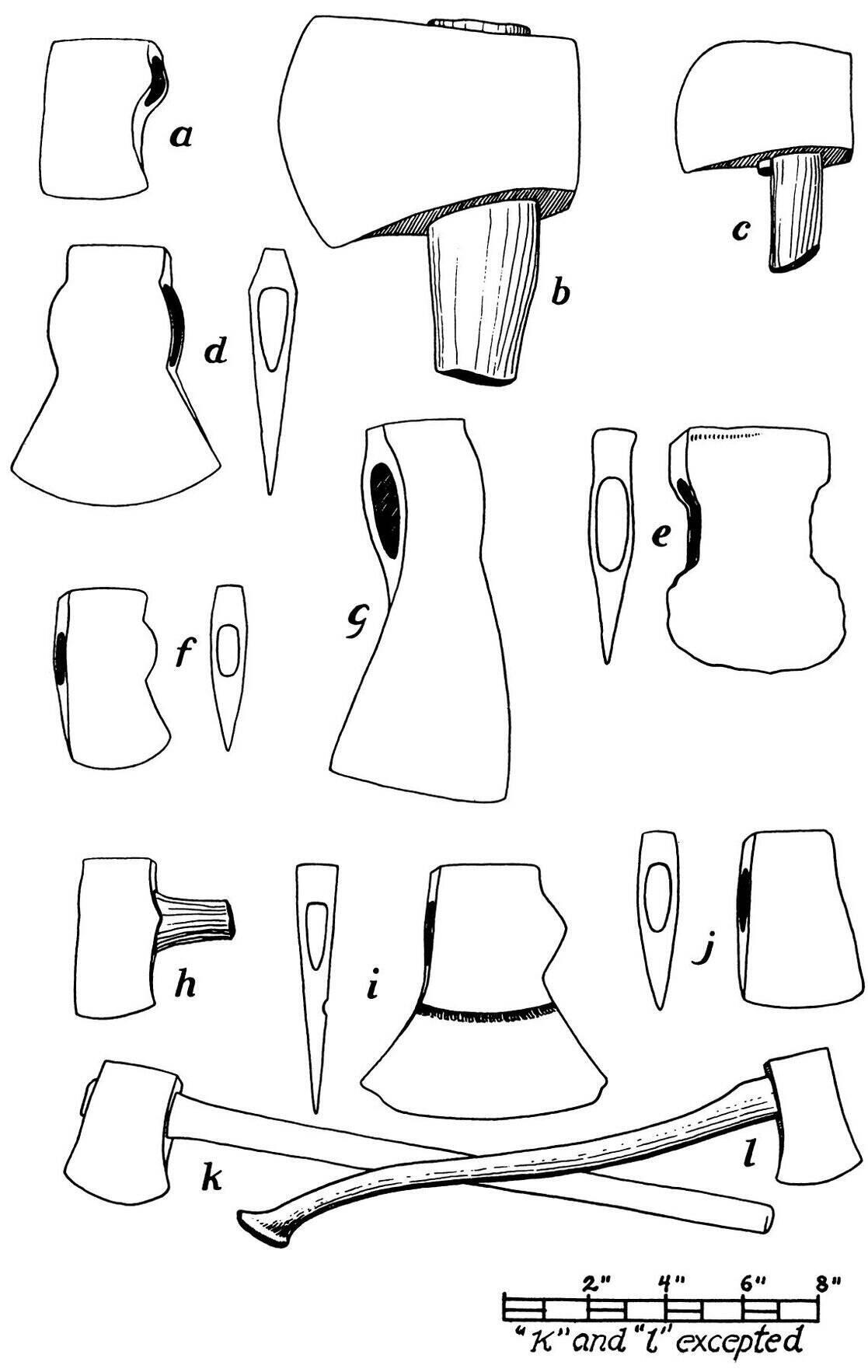

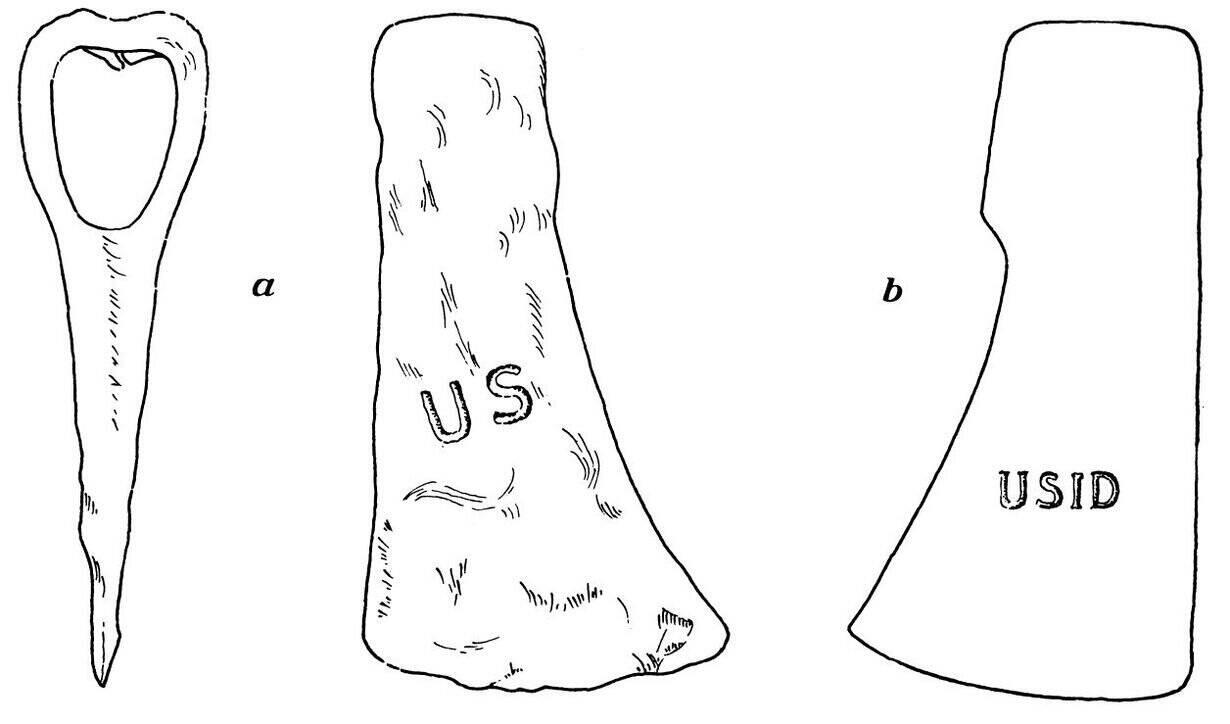

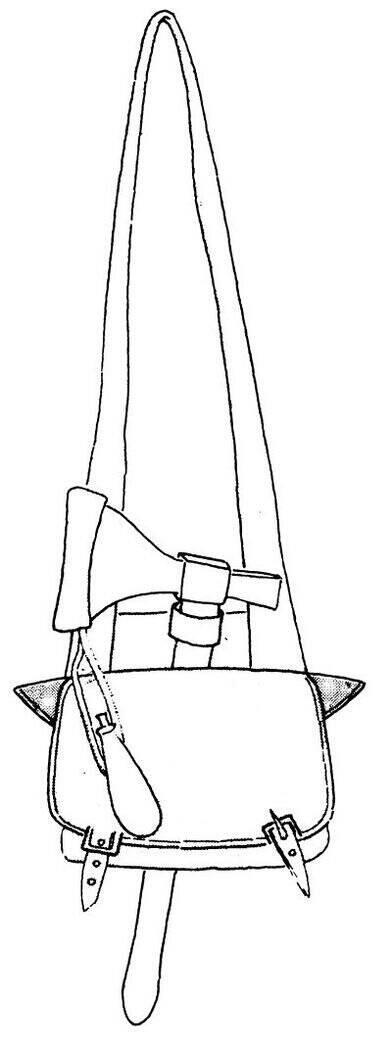

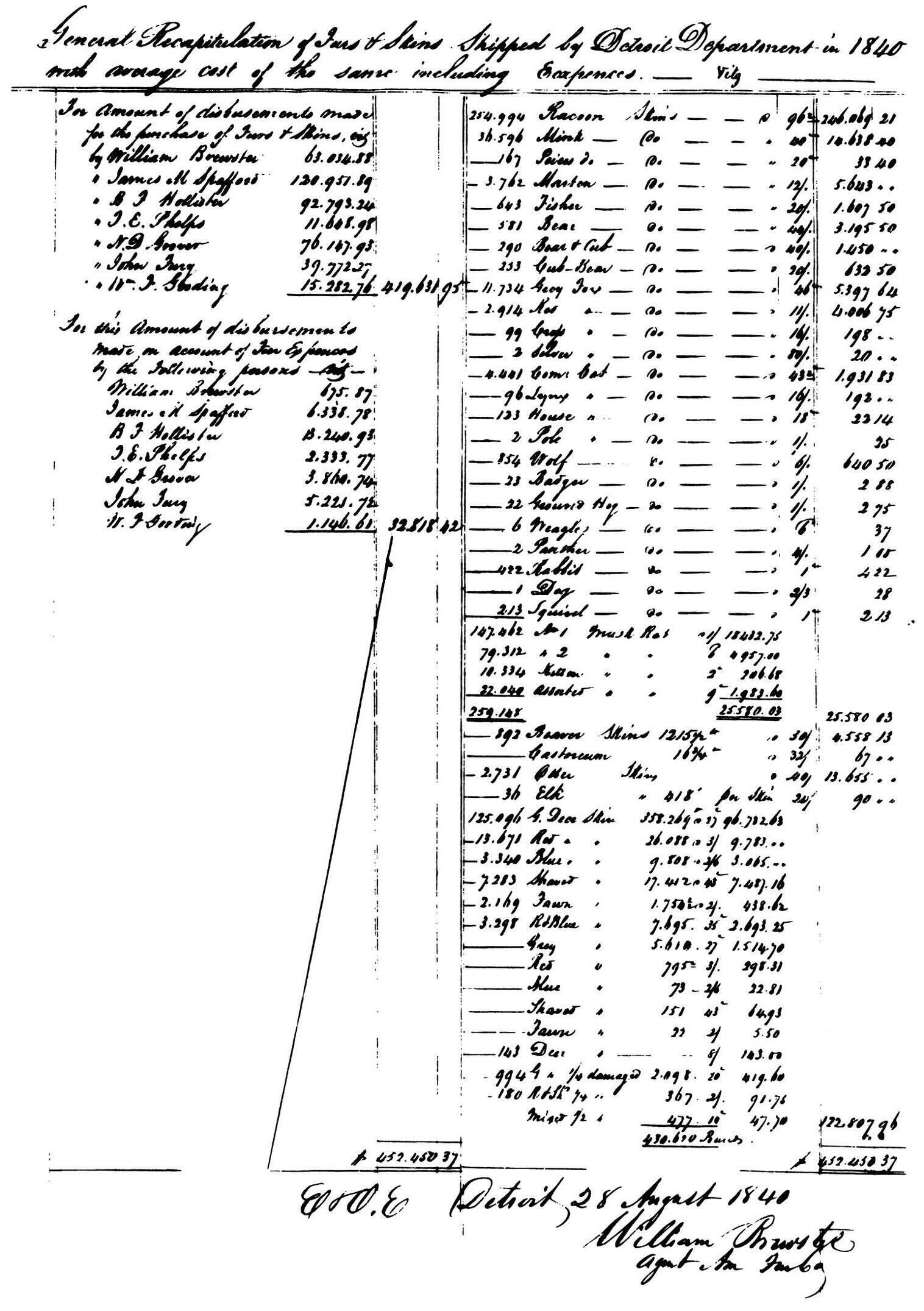

ALSO BY CARL P. RUSSELL - Guns on the Early Frontiers 扉页版权页献词关于插图的说明前言致谢第一章 - 美国历史中的山地人第二章 - 海狸猎人的火器第三章 - 海狸陷阱与捕猎第四章 - 边疆人的刀具第五章 - 美国边疆的斧头第六章 - 进入西部的各种铁制工具和武器第七章 - 火中之铁附录A - 历史文物作为历史来源附录B - 约翰·雅各布·阿斯特在哥伦比亚河的工具和铁匠设备清单,1812-1813年附录C - 斧头和战斧上的标记附录D - 美国毛皮公司代表性毛皮收益,印第安纳,1839-1841年参考文献索引关于作者关于字体

当刘易斯和克拉克在1803至1804年间招募探险队员时,他们挑选并”签约”了九名来自肯塔基的年轻边疆人(backwoodsmen),并从正规军中调来了十四名久经沙场的士兵。两名法国船夫和混血翻译乔治·德鲁亚尔组成了永久队伍。所有这些人都有荒野生活和与印第安人接触的经验。与两位领队一样,他们中的大多数人对肯塔基和旧西北地区反复发生的印第安战争的情况和原因了如指掌。其中一些人是经验丰富的猎人,精通捕猎海狸的技术;从本质上或直觉上说,他们已经是”山地人”(mountain men)了,尽管这个术语当时尚未出现。这一理论并非臆想;在1804至1806年的伟大远征中,它的有效性得到了上百次的实证验证。托马斯·杰斐逊关于远征目的的最初指令明确承认了国家对新的、更大的海狸产区的需求;他指示梅里韦瑟·刘易斯找到这样的地区,确定其海狸数量,并提交书面报告。

杰斐逊对西部毛皮贸易未来的关注,与他对解决困扰新生美国的一些印第安问题的焦虑相互呼应。某种英国敌意仍然弥漫并不利地影响着加拿大边境以南的各州和领地。对杰斐逊和所有有远见的当代美国政治家来说,毛皮贸易中的国际竞争、北方印第安人的威胁以及英国对美洲的野心构成了一个紧密相连的问题。亚历山大·麦肯齐向世界公布的英国向太平洋扩张计划于1801年出版。麦肯齐是备受尊敬的西北公司探险家,他将毛皮贸易视为英国获得一直延伸到哥伦比亚河口的商业控制权的工具。他写道:“通过开辟大西洋和太平洋之间的这种交流(毛皮贸易),并在内陆和两端建立定期据点……从北纬48度到极地的整个北美毛皮贸易的完全控制权都可能获得……这将是商业事业的广阔天地,其产出将不可估量。”

在他的书出版后,麦肯齐前往英国,在那里他倡导在哥伦比亚河口建立军事基地,以维护预期中英国在俄勒冈的主权。托马斯·杰斐逊和美国国会被麦肯齐的论战进一步激励。刘易斯和克拉克远征队被尽快地计划和启动了。

从行军一开始,刘易斯、克拉克和他们的追随者就实践着后来成为西部海狸猎人野外活动特征的旅行、贸易、手工艺和生存技术。这些并非新程序;它们与大多数人在肯塔基州和俄亥俄州以北度过青年时期时所使用的完全相同。远征队返回后,大批美国捕猎者和毛皮商人占据了密苏里河流域,其中许多人立即前往探险家们报告的更有前景的海狸水域。他们通过采用与其先辈在占领阿勒格尼山脉以西地区和密西西比河谷时所采用的大致相同的方法来完成对新领土的占领。他们的目的、与印第安人交往的程序——甚至他们的服装和个人装备——本质上都是相同的。我们对美国毛皮贸易的概念以这种贸易作为一种制度的连续性为标志。

在十八世纪末和十九世纪初的几十年里,无论是我们当时界定不清的边界以北的英国人,还是面向西部的美国人,都确定落基山脉的广袤地区盛产海狸。这些”毛茸茸的钞票”鼓励着越来越多的冒险者,无论是英国人还是美国人,勇敢地面对通往西部的漫长、荒野和未绘制地图的路线上的危险。财务回报足够诱人,促使越来越多的新贸易公司组建起来,以支持不断扩大的野外活动。

在刘易斯和克拉克之前的三百年里,文明世界的制帽匠们一直在呼唤海狸。在山地人的时代,每年有10万张海狸皮被用于生产男士帽子。林荫大道上的花花公子并不是”海狸帽”的唯一买家;许多国家的军队都想要他们自己特定款式的海狸帽,各地农村社区的壮汉们也需要它们作为周日礼拜的正装。

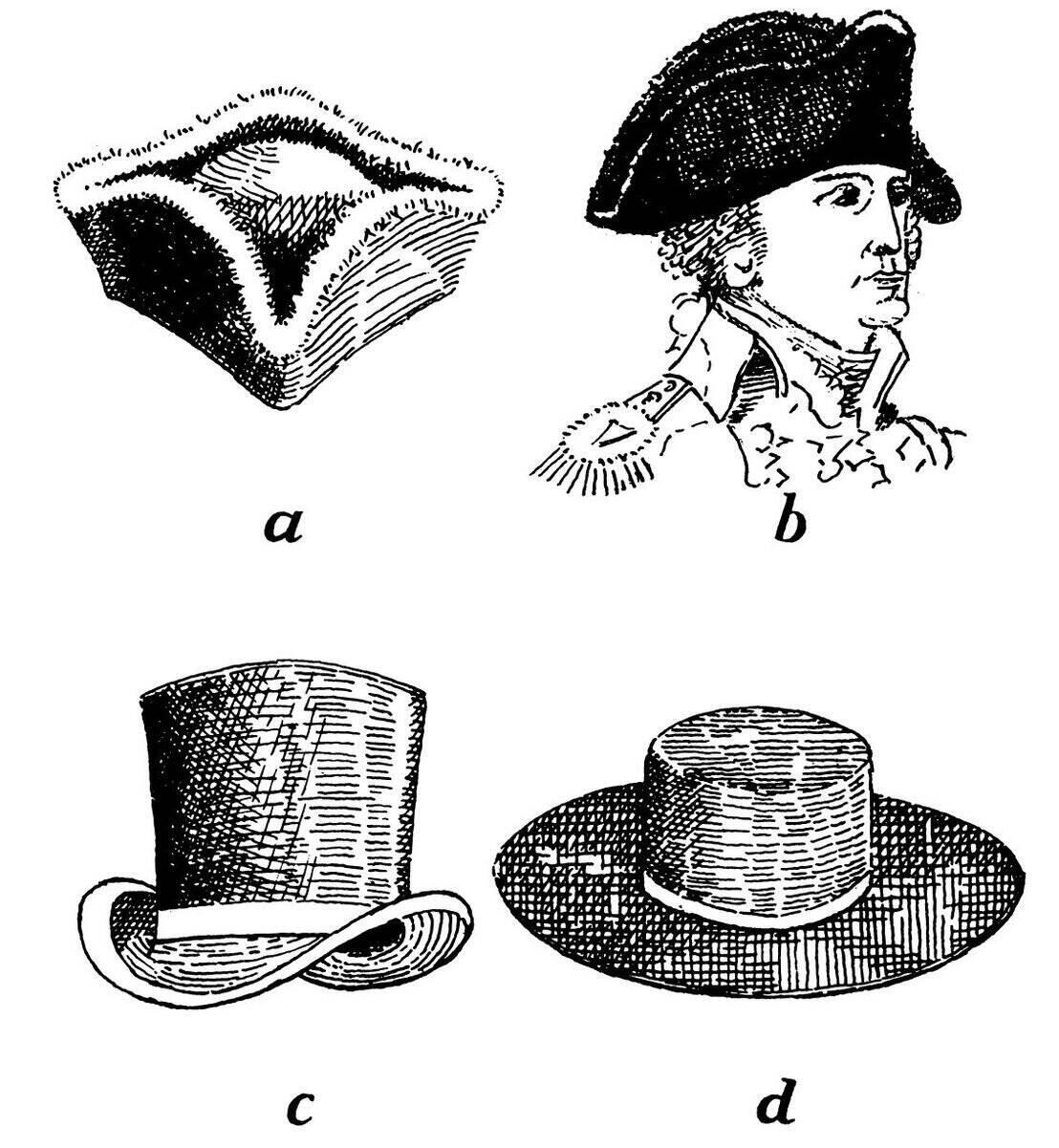

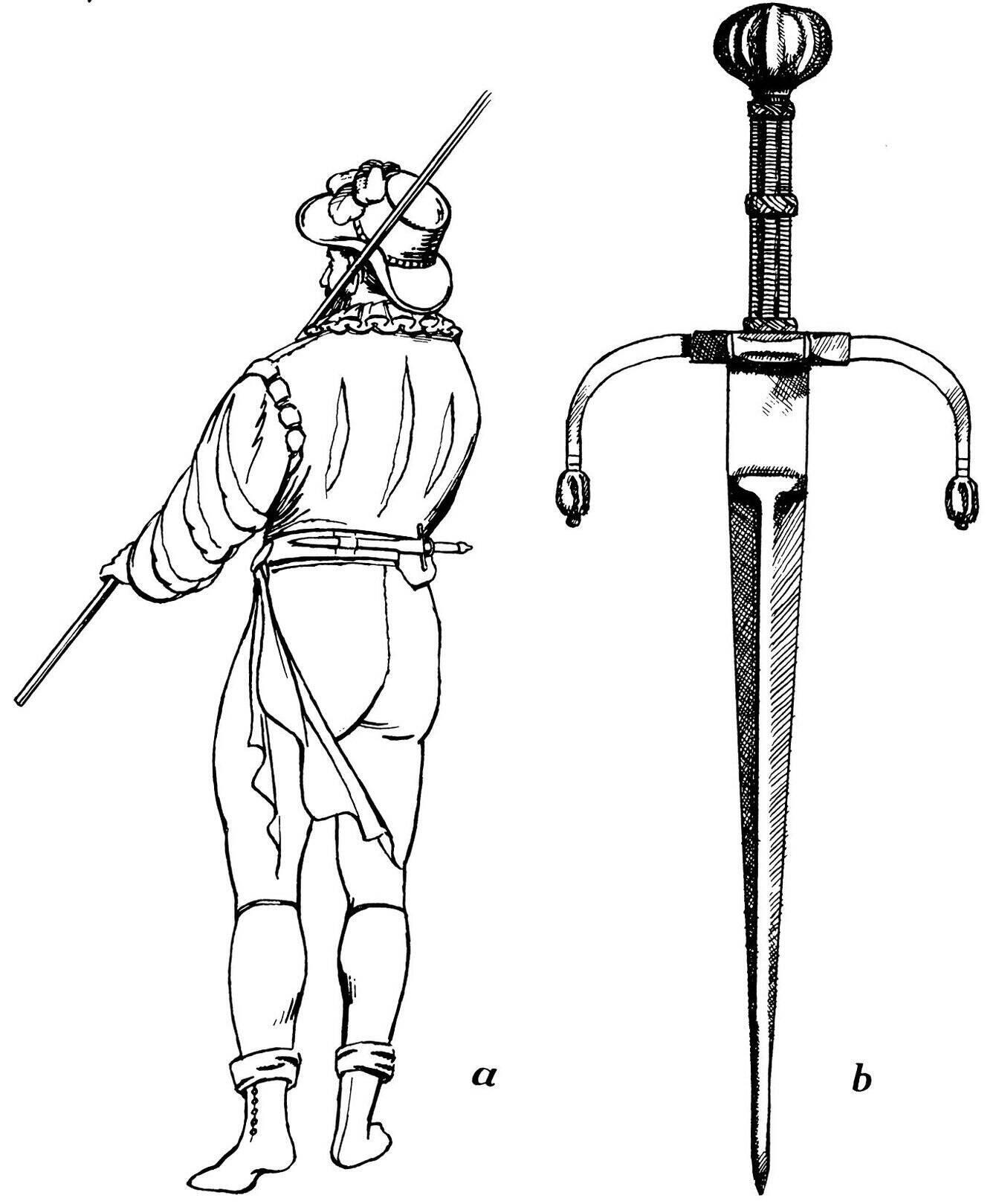

三角帽或翘边帽(a和b)在十八世纪和十九世纪初被欧洲和美国的军队广泛使用。刘易斯和克拉克带入西部的是美国炮兵版本的三角帽,每顶都装饰着一根羽毛。图c所示是1820年代和1830年代博·布鲁梅尔式花花公子们青睐的时尚款式。宽边款式(d)在乡村居民、一些神职人员以及少数军事单位、宗教派别和西南部商人中很受欢迎。长期使用后,帽檐往往会变软下垂。一些山地人并不鄙视它,正如当代艺术家们留给我们的现场素描中偶尔记录的那样。

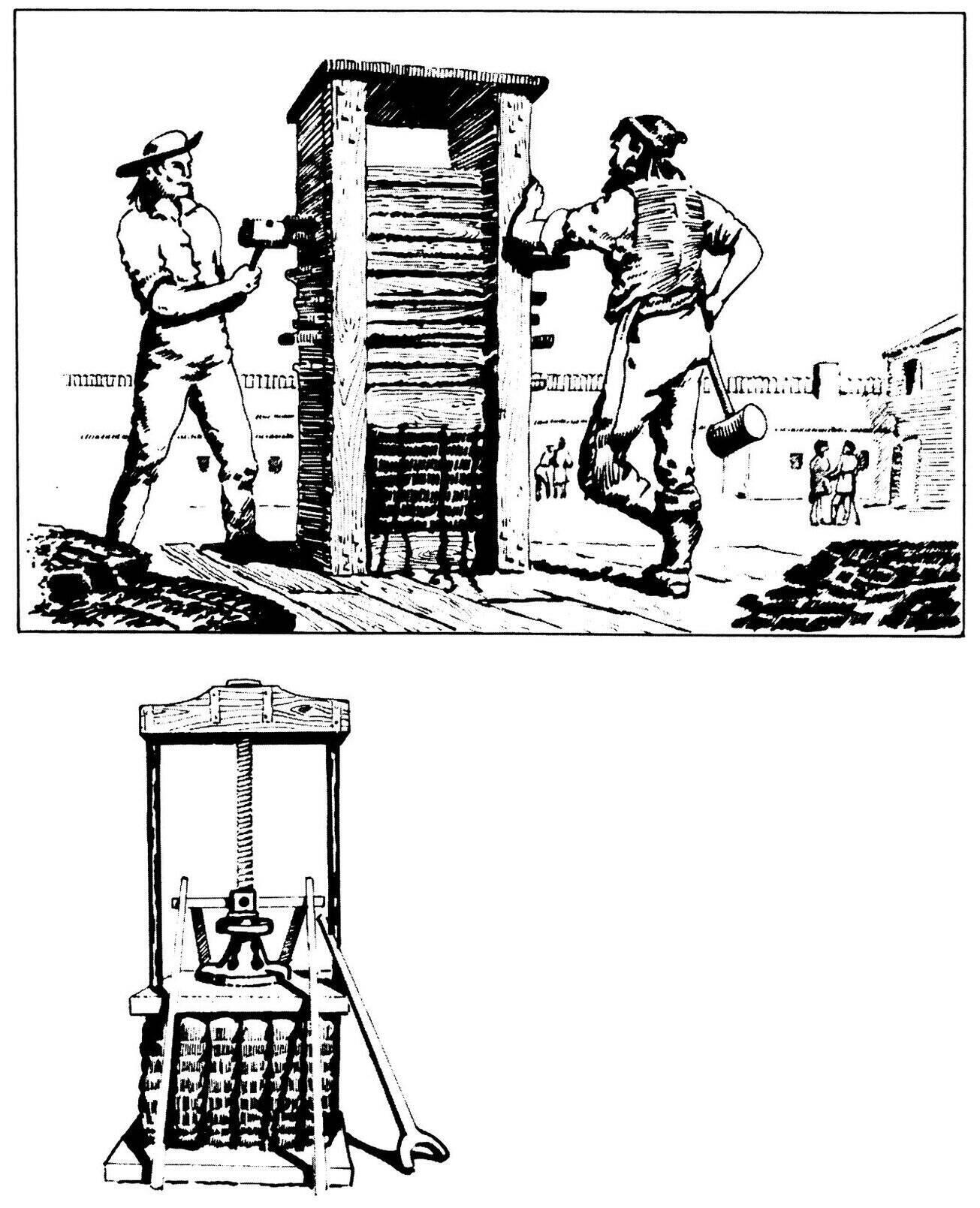

还有许多其他款式和样式,都有相同的基本材料——用海狸毛制成的毡。从商人那里得到的海狸皮是一张粗糙、油腻的皮,上面覆盖着粗糙的棕色毛发,毛发下面是细密丰富的绒毛或羊毛。制帽的第一步是将毛发和绒毛从皮上剃掉。然后将光秃秃的皮卖给胶水制造商,绒毛和毛发通过吹风工艺分离。只有绒毛被用于制帽。柔软、松散的绒毛被少量地涂在一个穿孔的旋转铜锥上,锥内有一个吸力装置将绒毛吸附在锥上。喷洒在覆盖绒毛的锥上的热水,加上用手对绒毛的揉搓,开始了毡化过程。反复添加绒毛,继续揉搓,直到毡变得质地坚韧。然后将其作为帽罩从锥上取下,放入模具中加工成所需的形状。当它仍然柔软温热时,虫胶从内部被压入其中。

然后将细毛皮贴附在成型帽子的外表面。借助热水和精细的手工操作,使外表面呈现出毛皮生长的效果。制作礼帽的最后一步是赋予其高光泽度,并用帽带和内衬进行装饰。通过旋转模具以及刷子、熨斗、砂纸和天鹅绒的配合使用,可以获得如丝绸般光亮的表面效果。由于其长而柔软的”绒毛”或毛皮,“海狸帽”具有一种丝绸帽从未拥有的精致之美。

海狸帽制作如今已是一门失传的技艺。19世纪30年代丝绸的引入逐渐取代了制帽业中的海狸毛皮;今天,“海狸帽”除了在博物馆收藏中几乎难觅踪迹。

1800至1803年间路易斯安那从西班牙转让给法国,随后于1803年美国从法国购得,使美国领土面积翻了一番,但这对遏制英国人在密苏里河上游的印第安贸易几乎没有影响。刘易斯和克拉克于1804年观察到加拿大公司与美国印第安人之间的贸易往来,并对此进行了详细报告。自1787年联合成立的西北公司的蒙特利尔商人尤为活跃,因为他们视自己为密苏里河流域旧时法国利益的合法继承者。合伙人之一亚历山大·麦肯齐于1807至1809年间已在哥伦比亚河上游、庞多雷湖和平头族地区建立了贸易据点——后两处位于今美国境内。

美国远西毛皮贸易领域的先驱是曼努埃尔·利萨,他在西班牙统治的最后几年与密苏里河下游的部落打交道,积累了丰富的经验。1807年,他在黄石河与大角河交汇处建立了一个贸易站。他从这里派出约翰·科尔特进行了在黄石-大提顿地区的非凡探险之旅。利萨与克罗族的交易非常成功,吸引了其他经验丰富的商人参与,他们于1809年共同创立了”圣路易斯密苏里毛皮公司”。股东安德鲁·亨利率领一支强大的捕猎队从曼努埃尔堡前往密苏里河三叉口,于1810年在杰斐逊河和麦迪逊河交汇处附近建立了一个贸易站。黑脚族人破坏了这项业务,一年后亨利越过大陆分水岭,在斯内克河的亨利支流上建立了一个贸易站,这是美国人在太平洋斜坡上的第一个据点。敌对的黑脚印第安人和冬季食物采购的困难使亨利的冒险事业极为短命。这次失败反映了圣路易斯密苏里公司的整体困境。

可以理解,在遥远荒野中投资商业企业的投资者会要求政府为其野外人员提供保护。在圣路易斯,利益相关方明确表达了诉求,当时的路易斯安那政客们发现有必要表明立场,支持或反对联邦政府为荒野中的私人企业提供担保。此时,美国总统托马斯·杰斐逊是对西部开发最感兴趣的政治家。刘易斯和克拉克富有建设性的报告为杰斐逊及其西部扩张主义合作者提供了有力支持,但泽布伦·M·派克中尉于1810年发表的对大平原北部的评估报告,却为新英格兰联邦党人和其他担心建立新西部州政治影响的保守派提供了弹药。派克报告说:“我在各处看到绵延数里格的地带,风将沙子吹成海浪般的各种奇异形状,上面没有一点植被。……西部的农场将局限于密苏里河和密西西比河沿岸,而不适合耕种的草原必须留给流浪的、未开化的土著居民。”由此开始了”美国大沙漠”的神话,这个传说延缓了美国人经陆路抵达加利福尼亚和哥伦比亚河流域的进程。

1808年美国军事管辖权扩展到今堪萨斯城附近的新据点奥塞奇堡,这并未完全满足密苏里河上游商人的需求,但这一政府让步似乎表明战争部可能会进一步扩大其保护范围。约翰·雅各布·阿斯特在东部的成功已使他成为一位杰出的毛皮商人,此时他决定将业务扩展到远西地区。值得注意的是,托马斯·杰斐逊敦促并协助阿斯特做出了这一决定。1810年,阿斯特的美国毛皮公司成立了一个分支机构,名为太平洋毛皮公司,其明确目标是以哥伦比亚河口为基地开展美中贸易。阿斯特的船只”托恩昆号”载着人员和货物于1810年9月从纽约出发,由一艘美国海军舰艇护航一段距离,以防止英国炮艇的搜查和扣押。“托恩昆号”于1811年3月进入哥伦比亚河,名为阿斯托里亚的贸易站尽快建成。由威尔逊·普莱斯·亨特率领的阿斯特陆路队伍于1811年3月12日从圣路易斯出发,于1812年1月抵达阿斯托里亚。

无需详述阿斯托里亚人命运多舛的尝试,只需说明1812年战争彻底改变了一切。从一个有望促成俄勒冈定居的美国企业,它一夜之间变成了西北公司手中的英国生意。

说1812年战争给西部毛皮贸易带来了复杂局面,这种说法还算轻描淡写。1813年6月,面对英国印第安盟友的威胁,奥塞奇堡被迫放弃。此后,西北公司在密苏里河沿岸一直向南延伸到曼丹村落,开设了多个贸易站点。曼努埃尔·丽萨失去了密苏里河上游的贸易,但据说他成功说服了密苏里河流域的部落停止攻击下游的美国人。就战斗而言,与密西西比河上频繁的血腥事件形成鲜明对比的是,这里几乎没有发生什么冲突。但美国的贸易陷入停滞,直到1814年12月签署的《根特条约》恢复美国权益后才得以改变。这项协议在又过了一年后才对西部事务产生影响。

美国商人的请愿最终得到了国会的回应。战后通过了一项法律,将印第安贸易限制为仅限美国公民参与,并在西部部署了一千四百名士兵。起初,圣路易斯以西几乎没有什么军事活动,但至少奥塞奇堡在1815年10月重新被占领,美国人也逐渐返回密苏里河上游。军事推进中最引人注目的是1819-20年的所谓”黄石远征”,其目的是”扩大和保护我们的毛皮贸易,并为我们的西北边疆带来持久和平。“斯蒂芬·H·朗少校和亨利·W·阿特金森上校都担任指挥职务。大规模的军事活动激起了西进扩张反对者的不满;他们在国会中集结了足够的力量,阻止了这一军事计划的完成。朗被从密苏里河调往科罗拉多落基山脉,他随后的报告反而损害了扩张主义者的事业。派克1806年描述的”美国大沙漠”在1823年朗的描述读者看来似乎太过真实。反对政府为西部军事目的拨款的政治派系认为他们又取得了一个小胜利,因为正如他们所指出的,在一个只适合野蛮印第安人和狼群生存的地方促进公民利益毫无意义。尽管存在这些不利情况,1822年春天,美国毛皮公司的代理人拉姆齐·克鲁克斯在圣路易斯为公司的西部分部建立了总部。正是在这个时候,阿斯特和其他私人利益集团发起的针对政府已运行二十六年的印第安贸易工厂制度的政治攻势达到高潮,最终推翻了该制度。因此,1822年为美国毛皮公司走向垄断开辟了更宽广的道路。

然而,不应由此得出结论认为美国毛皮公司立即在西部毛皮贸易中取得了无可争议的主导地位。事实上,对该公司入侵的激烈抵抗导致了本章重点讨论的多次远西探险活动。在详细讨论太平洋斜坡地区的捕猎者事务之前,我们应该先了解一下更重要的竞争贸易公司。

在密苏里河下游地区,老牌商人对军事力量带来的稳定影响反应迅速,到1819年,丽萨的密苏里毛皮公司再次从康瑟尔布拉夫斯附近的丽萨堡与波尼族、奥托族、奥马哈族、艾奥瓦族以及部分苏族进行贸易。舒托家族服务于奥塞奇族和堪萨族。罗比杜和帕潘的业务与丽萨的领地有所重叠,普拉特和瓦斯克斯也是如此。奥塞奇堡和阿特金森堡等军事哨所提供了必要的保护。见证美国毛皮公司注入新血液的同一年(1822年),也迎来了另一家新公司——阿什利-亨利集团,这家公司注定要掀起一场比同时代任何公司都更为轰动、同时也更具深远意义的贸易活动热潮。

此时已经进入或即将进入这一领域的还有几个新墨西哥集团、哥伦比亚毛皮公司、斯通-博斯特威克公司、伯纳德·普拉特公司、法国毛皮公司、纳撒尼尔·J·怀斯、B·L·E·德·博纳维尔上尉、萨布莱特和坎贝尔、甘特和布莱克威尔,以及一些较小的商号。密苏里河已经容纳不下他们了。密苏里河和落基山脉的毛皮贸易进入了其历史上”山地人”(mountain man)崛起的阶段,他们逐渐盖过或取代了早期传统的voyageur(法裔独木舟夫)。

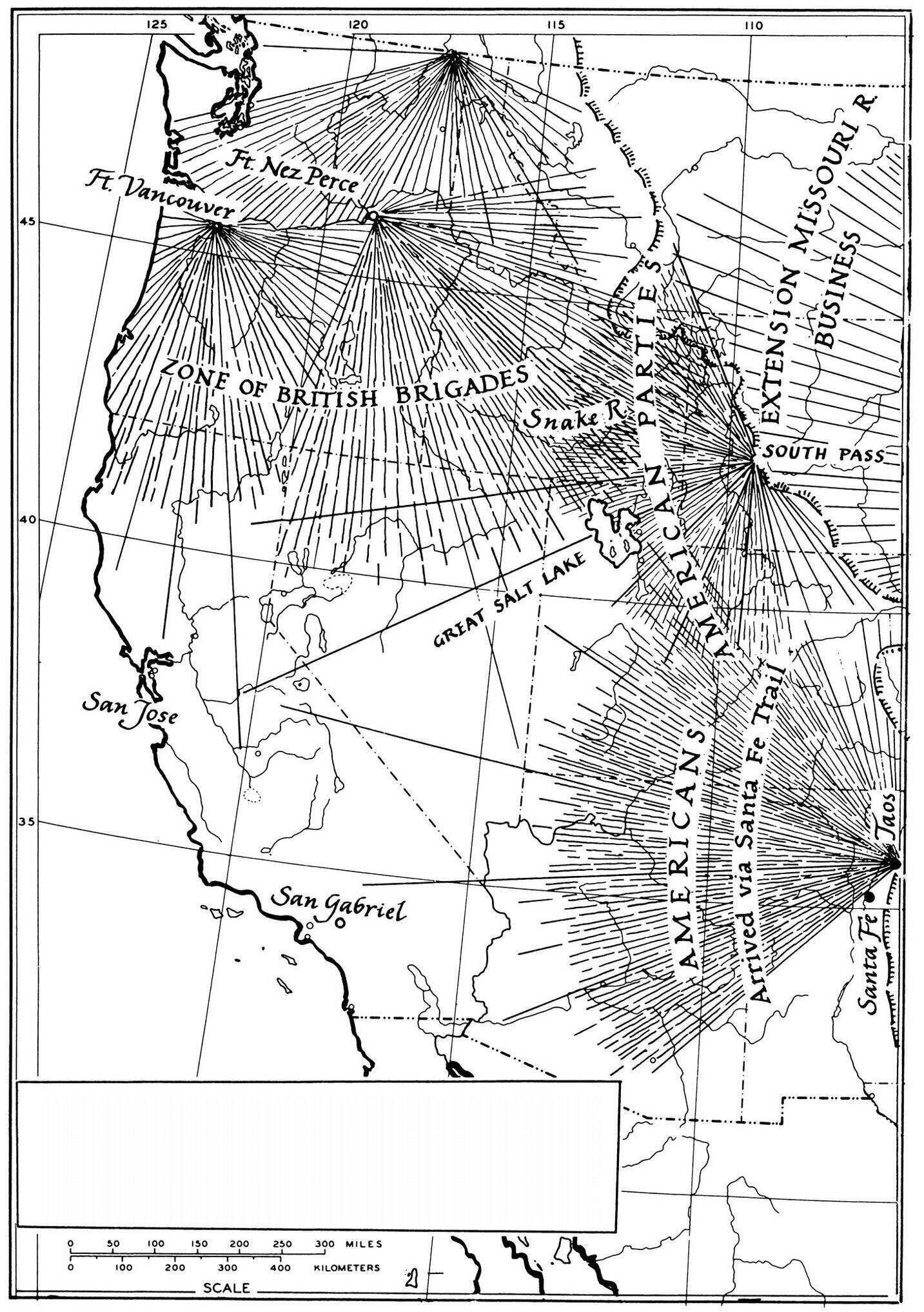

在哥伦比亚河流域,作为阿斯特先生事业继承者的英国西北公司,八年来未遇到任何竞争。它已将捕猎活动向南扩展到威拉米特河流域和斯内克河腹地。1818年后,西北人向东远征至格林河,向南到达贝尔河。总体而言,他们在俄勒冈地区的事务没有受到任何对手的挑战,但在加拿大,与哈德逊湾公司之间残酷的贸易战争使西北公司及其对手都元气大伤,可以说是两败俱伤,两家英国公司于1821年实现了合并。哈德逊湾公司的资深员工约翰·麦克劳林博士被任命负责哥伦比亚河流域的事务。1825年春,总部从阿斯托里亚(乔治堡)迁至哥伦比亚河北岸、威拉米特河口对面附近的新据点——温哥华堡。阿斯托里亚人开创、西北人发展起来的那些前哨站被新经营者保留下来,而向东深入斯内克河流域及其他靠近美国企业方向的遥远毛皮产地的捕猎远征则得到了加强。美国利益对英国在俄勒冈”私人领地”的预期冲击不久便到来了。这场美英在大盆地的竞争与加利福尼亚捕猎者的故事之间存在关联,但为了按时间顺序叙述,我们暂且回到密苏里河的毛皮贸易。

1823年阿什利-亨利与阿里卡拉印第安人的遭遇战,引发了密苏里河上第一场有相当规模美军参与的战斗。这也是威廉·阿什利彻底改变野外作业方式的原因之一。为了避免与敌对印第安人和密苏里河上众多竞争对手的进一步纠葛,阿什利放弃了传统的贸易站模式,于1823年秋天派遣一支由白人猎人组成的骑马队伍进入落基山脉。杰迪戴亚·史密斯率领这支远征队,开创了一套极为新颖且成功的做法,不仅为其推动者赢得了名望和财富,同时也为最终获得俄勒冈和加利福尼亚做出了重要贡献。史密斯的队伍在隆冬时节前往斯威特沃特河,并于1824年3月在后来被称为”三渡口”的地方埋藏了部分补给和装备。猎人们约定在六月一日左右在此地会合。随后他们穿越南隘口,成为已知最早使用该通道西行的白人。到达格林河后,队伍分散行动,收获颇丰。到6月15日,所有猎人都已穿过南隘口返回斯威特沃特河的约定地点。因此,1824年预示着一种新制度的诞生——山地人的”年度集会”(Annual Rendezvous),这种做法取代了阿什利-亨利原先采用的固定贸易站模式。在接下来的十六年里,共举行了十五次年度集会:格林河八次,温德河三次,盐湖谷两次,熊河一次,蛇河一次。美国山外猎人所开拓的新区域大多是英国毛皮队的活动范围。通常,他们的猎获物从山区运到普拉特河,然后通过水路运往圣路易斯。山地人对英国公司的成功竞争得到了美国政府的适度赞扬;美国印第安事务局官员托马斯·福赛思于1831年10月24日写信给战争部长刘易斯·卡斯:“毫不夸张地说,现在每年有价值五十万美元的毛皮从密苏里河运下来,而这些毛皮以前都是运往哈德逊湾的,正是阿什利将军的进取精神促成了这一贸易渠道的改变。”

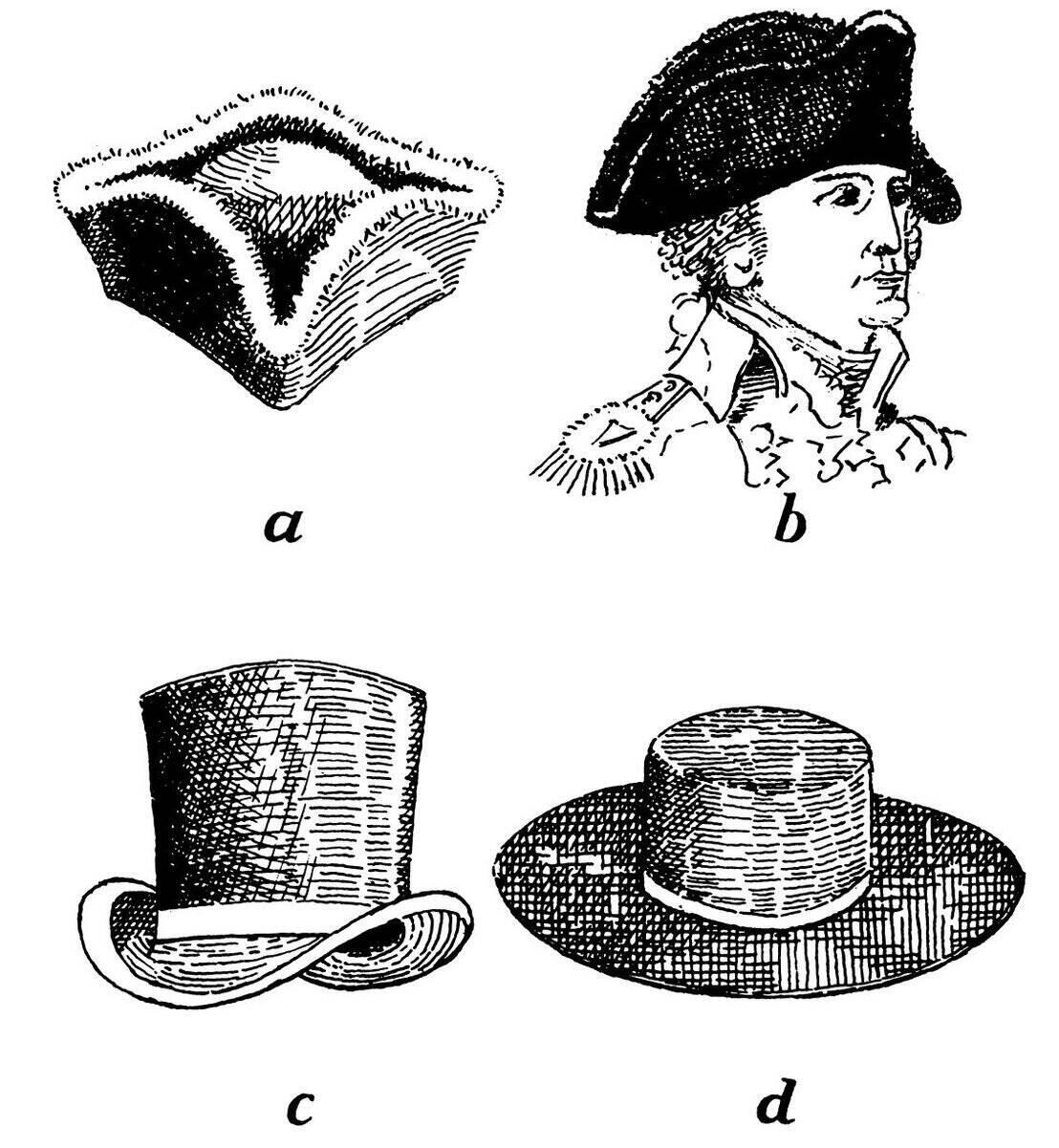

雷蒙德·达博尔绘图,《西部人品牌书》,1944年。芝加哥西部人协会提供。

远西地区商人、猎人和印第安人为贸易和狂欢而举行的盛大年度聚会始于1825年,一直持续到1840年。这些夏季集市由威廉·H·阿什利首创,为落基山脉以西的毛皮商人带来了显著的野外作业方式变革。贸易货物通常从圣路易斯运到指定的荒野集会地点,在那里与印第安人、哈德逊湾公司的逃兵、自由猎人和公司雇员交换海狸皮和海狸香。友好印第安人的大型村落——男女老少——通常是集会的一部分,有时人数多达数百人。需要数百匹马,因此集会地点的选择必须考虑牧草的供应。这种商业与狂欢相结合的活动中,酒类总是扮演重要角色,持续数天甚至数周。表面上看,将货物运到集会地点的商人获得了巨额利润,有时甚至高达投资的两千倍。但当企业成本包括众多人命损失时(这种情况时有发生),传统的金钱收益计算就变得不那么有意义了。无论如何,山地人的夏季集会是他们生活中的”大事”,年度集市的故事包含了毛皮贸易史上一些最戏剧性的篇章。参与者讲述的部分故事可见于卡尔·P·拉塞尔的《美国毛皮贸易的荒野集会时期》,载于《俄勒冈历史季刊》(1941年3月),第1-47页。

附图标示了十六年间举行的十五次年度集会的地点。1831年补给队未能到达,当年没有举行夏季集会。

1号是1825年在格林河亨利支流举行集市的地点。阿什利主持了这次集会,以及1826年在犹他州现今海勒姆附近的卡什谷地区举行的下一次集会(2号)。这两次贸易活动的收益使阿什利成为富人。3号地点位于熊湖南端,是1827年和1828年集会的举办地。1829年的集会在南隘口以东的波波阿吉河上游举行(4号)。学者们对1830年集会的模糊记录有各种解读,但史密斯、杰克逊和萨布莱特于1830年10月30日致战争部长的正式报告指出,集会在南隘口附近的温德河源头举行。这是首次使用马车运输贸易货物。书面报告强烈暗示,所指的源头是波波阿吉河上游,1830年的集会地点与1829年集会的地点大致相同。

1831年,补给车队直到秋天才抵达山区,夏季贸易未能进行。第5号标记的是1832年皮埃尔洞(Pierre’s Hole)集会地点。1833年,夏季集会在格林河马溪(Horse Creek)举行(第6号),这个地点后来成为著名的热门聚会场所。第7号标记的是哈姆斯福克(Ham’s Fork)的地点,1834年的集会在此举行。1835年、1836年、1837年、1839年和1840年的集会都在第6号地点的大致区域举行。1838年的集会在波波阿吉河(Popo Agie)河口的风河(Wind River)举行(第8号)。1840年之后再无年度集市。

金钱收益对于从事贸易的商业公司当然至关重要,但对某些政治家而言,其中涉及的”地缘政治”更为重要。毫无疑问,毛皮贸易不仅仅是美国在俄勒冈地区实现天命的一个插曲,它是一个时代。山地人不仅探索出了向美国人开放旧俄勒冈的小径和山口,他们的产业和贸易还为美国理念传播到哥伦比亚河流域提供了载体。美国猎人对加利福尼亚历史也有类似的影响。美国政府竟然让如此重要的国家扩张手段在早期自行发展,既无援助也无正式协议,这几乎令人难以置信;然而,直接支持的记录实例寥寥无几,人们也徒劳地寻找华盛顿正式表达兴趣的明确记载。不过,这种缺失更多是传言而非事实。多年来,许多历史教科书的作者都坚持这样一种观点:在1820年代和1830年代初期,冷漠、漠不关心或强烈反对是立法机构处理西进扩张问题的特点。这种观点是有原因的——1821年、1822年、1823年和1824年,建立俄勒冈领地的四项法案均遭否决。但在那个早期阶段,扩张的反对者通过描绘将纳税人的钱花在远西项目上是徒劳无功的画面,成功地阻止了对政府授权西进运动的支持;他们认为只能期待在”荒凉而不宜居住”的气候中建立一个独立的太平洋国家或殖民地。“拥有殖民地与我们政治制度的原则相悖,”他们说。在如此遥远的土地上建立真正的州的想法难以被接受。

然而,另一方面,弗吉尼亚州众议员约翰·弗洛伊德、密苏里州参议员托马斯·哈特·本顿、弗吉尼亚州参议员约翰·泰勒、新罕布什尔州参议员富兰克林·皮尔斯、宾夕法尼亚州众议员詹姆斯·布坎南和田纳西州众议员詹姆斯·K·波尔克等西进扩张倡导者的工作成果不断累积。他们的告诫”在公众心中扎下了根”,最终必然会产生一些影响。

迫使太平洋海岸问题得到解决的第一个实际步骤,是阿什利-亨利-史密斯猎人公司从1824年开始对旧俄勒冈地区的渗透。“暗示性的历史”不会为企业家赢得荣誉,我请求谅解,因为我相当武断地指出威廉·阿什利将军与参议员托马斯·哈特·本顿长期密切的交往,很可能是杰迪戴亚·史密斯太平洋海岸探险计划的起源。同样,我认为博纳维尔上尉的”冒险”以及1833年约瑟夫·雷德福德·沃克率领的相关加利福尼亚远征,即使不是由安德鲁·杰克逊及其部分内阁成员发起的,也是得到他们同意的。这最后一个观点在一定程度上得到了现存当代文献的支持。这两个命题都值得详细阐述,但就我们目前的目的而言,它们可以”照原样”作为山地人在太平洋沿岸故事的起点。

第一次向加利福尼亚方向的陆路推进是由圣菲商人完成的。1821年墨西哥从西班牙独立后,他们建立了密苏里河与新墨西哥之间依靠驮畜和货运马车的贸易。这种在西班牙领土上的活动与毛皮贸易并非完全不同;两种行业的人员相互重叠或交融,许多贸易物品相同,圣菲商人开发的部分地区也是毛皮贸易区域,海狸毛皮实际上构成了圣菲贸易的重要组成部分。但圣菲及其商人之所以进入加利福尼亚的故事,只是因为圣菲小道构成了通往加利福尼亚小道之一的支线,而且圣菲、陶斯及其周边地区是西班牙商人和山地人的避风港,其中一些人选择迁往加利福尼亚。

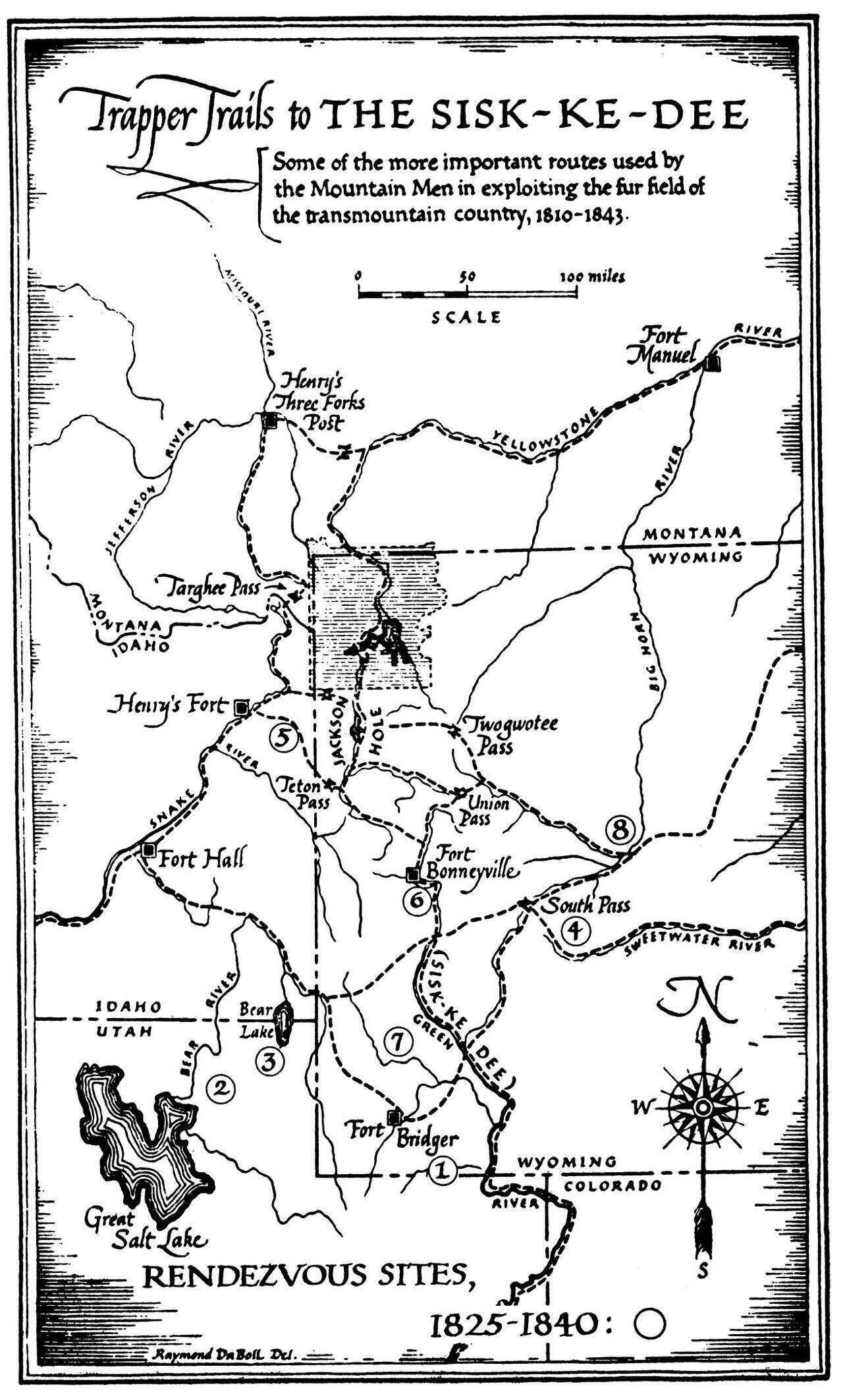

摘自R·G·克莱兰的《这群鲁莽的人》(This Reckless Breed of Men)(纽约:阿尔弗雷德·A·克诺夫出版社;1950年),第83页。

真正”突破”到太平洋的行动发生在1826年毛皮商人集会(rendezvous)之后。这次集会在熊河举行,距离该河流入大盐湖的地方约40至50英里。在这次集会上,威廉·阿什利将他在阿什利-史密斯公司的股份出售给了史密斯、杰克逊和萨布莱特。交易结束后,阿什利启程前往圣路易斯(约在1826年8月中旬),杰迪戴亚·史密斯带领14人进入了犹他湖西南方向的未知地带。可以说,他开辟的路线与今天的美国91号公路相吻合,从现在的犹他州奥格登出发,经过巴斯托和维克多维尔,然后翻越卡洪山口附近的山脉,进入圣贝纳迪诺山谷,最终到达圣加布里埃尔。史密斯、杰克逊和萨布莱特公司的这些雇员是第一批探索盐湖-科罗拉多河路线的白人,也是第一批从东部进入加利福尼亚的美国人。关于他们克服的艰难困苦、与印第安人和神父建立的友谊、美国船长为史密斯的证件和无害动机作担保所提供的帮助,以及威廉·H·坎宁安船长的合作(他用自己的波士顿船”信使号”(Courier)将史密斯从圣迭戈送到圣佩德罗),都有很多可以讲述的内容。然而,这支捕猎队只是我们所关注时期内来到加利福尼亚的二十五支队伍之一。由于篇幅限制,大部分戏剧性事件只能略过,以便在此呈现这次”入侵”的更宏观故事。不过,为了我的叙述目的,有必要继续简要介绍杰迪戴亚·史密斯的旅程。

加利福尼亚总督对这些美国人的到来感到不安,他清楚地意识到这预示着灾难。然而,由于来访者持有真实有效的许可证和通行证,他觉得不得不避免逮捕或其他强制措施。他下令让他们按原路离开他的领地。史密斯随后带领手下返回圣贝纳迪诺山谷,翻越圣贝纳迪诺山脉,然后他认为这样就算遵从命令了。他没有向东前往科罗拉多河,而是向北穿过羚羊谷,翻越特哈查皮山脉进入圣华金谷。在接下来的三个月里,捕猎者们在向北行进途中捕获了他们所经过的富饶河流中的海狸。当他们到达美洲河时,已经携带了1500磅海狸皮。

1827年5月初,史密斯试图沿美洲河上行,翻越内华达山脉,但积雪太深。在损失了一些驮畜(pack animals)后,队伍设法返回了山谷。然后他们向南返回斯坦尼斯劳斯河上一个他们熟悉的地方,在那里安顿下来,享受漫长的等待。5月20日,史密斯和两名同伴沿斯坦尼斯劳斯河出发,八天后到达山脉东侧。他们穿越内华达-犹他沙漠的路线大致与今天的美国6号公路相同。他们在约旦河流出犹他湖的地方渡河,然后沿大盐湖东岸向北行进,到达熊河和熊湖南端约定的集会地点(rendezvous)。杰迪戴亚在营地完成的首要任务之一,就是给圣路易斯印第安事务总监威廉·克拉克将军写一份关于加利福尼亚及其路线的报告。他在这封有趣的信中写道:“(加利福尼亚)总督不允许我沿海岸向博德加(Bodaga)方向进行贸易(那里是俄国人的贸易据点)。”

杰迪戴亚与联邦官员之间存在某种先期默契的暗示,偶尔会在他的通信中流露出来。在前面提到的例子中,人们会想起美国国会在1820年代正式承认太平洋沿岸存在”俄国威胁”。1821年1月25日,哥伦比亚河占领委员会主席约翰·弗洛伊德众议员曾详细论述俄国的决心:

……要让全球四方都向其臣服……她不仅在欧洲方面稳坐高位……她还趁机在太平洋美洲海岸占据了两个重要据点——一个在新阿尔汉格尔斯克(New Archangel),另一个在博德加湾(Bodiga bay)……博德加的堡垒建造精良,配备大炮,拥有良好的港口。他们发现与印第安人的贸易相当可观……用于这种贸易的轻便货物从圣彼得堡用雪橇运输,三个月就能完成水路运输需要两个夏天才能完成的任务……一个能够为了开展贸易而承受如此艰苦旅程的国家,必定深知贸易的价值。为了确保她的目标不会被任何事件夺走,她认为有必要占领一个夏威夷群岛(Sandwich Islands),这使她能够有效地维持自己的地位,并控制整个北太平洋。[5]

1822年,沙皇的敕令试图关闭北太平洋的航运,人们担心的”俄属加利福尼亚”威胁似乎确实存在。然而,当杰迪戴亚·史密斯于1826-27年启程探险时,沙皇最近已正式保证,在美洲西部的俄国人将遵守门罗主义——这一禁止性原则正是直接针对俄国制定的。杰迪戴亚是否知道俄国的这一声明尚不确定,但无论如何,博德加和罗斯堡的俄国人始终保持在原有范围内,继续从事平静的农业和毛皮贸易活动,前后持续了三十多年。国会某些成员所担心的扩张占领和政治侵略从未发生。1840年,加利福尼亚海岸的俄国财产和平地出售给了萨克拉门托的殖民者约翰·萨特,他是一位墨西哥公民。

杰迪戴亚曾向留在斯坦尼斯劳斯河的部下承诺,四个月内必定回来与他们会合。1827年7月13日,他告别了犹他地区的合伙人,带着十八名手下和足够两年使用的装备,再次出发前往加利福尼亚。他几乎沿着1826年的同一路线前进,但曾经友好的莫哈维人这次的态度却截然不同。当队伍全神贯注地渡过科罗拉多河时,印第安人发动了背信弃义的袭击。十人被杀,史密斯的所有货物和给养在几分钟内损失殆尽。幸存者穿过卡洪山口,但没有前往圣加布里埃尔。他们向北穿过特哈查皮山脉,走的正是1826年使用的同一条路线,于9月18日在斯坦尼斯劳斯河与史密斯的部下重新会合。史密斯写道:“我按约定时间到达了那里,但我带给部下们的不是承诺的补给,而是我遭遇不幸的消息。”

更多的不幸还在等待着史密斯。他先是在圣何塞传教站被扣押;随后何塞·埃切安迪亚总督又在蒙特雷拘留了他六周。居住在蒙特雷的美国商人约翰·罗杰斯·库珀为杰迪戴亚提供了担保,保证如果允许他带领捕猎队离开加利福尼亚,他将遵守规矩。于是总督签发了另一份护照,授权该队伍经由卡奎内斯海峡和博德加离境。1827年11月15日,史密斯和他的部下抵达旧金山,将1568磅海狸皮卖给了”富兰克林号”船长。在旧金山补充装备后,队伍返回圣何塞,这支由二十人和三百匹马组成的队伍向东北方向行进,于1828年1月2日抵达圣华金河。没有证据表明博德加此后出现在史密斯的计划中。尽管捕兽夹短缺,他们仍在河流下游及萨克拉门托河下游支流沿岸收获了大量海狸皮。到四月中旬,他们已到达萨克拉门托谷地的尽头,史密斯决定转向西北。队伍历经千辛万苦,损失了大量马匹,终于艰难地推进到今天雷夸附近的海岸。三周后,当大约一百名凯拉瓦特塞特印第安人袭击他们在昂普夸河的营地时,队伍几乎全军覆没。杰迪戴亚和两名同伴因当时外出侦察行进路线而逃过了这场屠杀。营地中只有一人幸免于难。

为了简短叙述杰迪戴亚在加利福尼亚-俄勒冈地区的最后一次灾难,我只提及四名幸存者设法到达了哈德逊湾公司在温哥华堡的据点,并在那里受到了首席代理人约翰·麦克劳林博士的热情款待和帮助。哈德逊湾公司派出了由亚历山大·罗德里克·麦克劳德率领的惩罚性队伍前往昂普夸河,尽可能追回被掠夺的史密斯财产。在接下来的两个月里,麦克劳德和三十六名手下,连同杰迪戴亚和他的三名幸存者,在昂普夸地区四处搜寻,追回了一些散落在各个印第安营地的马匹、海狸皮、装备和贸易货物。也许最重要的收获是公司的记录,包括罗杰斯和杰迪戴亚的日志。1828年12月底,史密斯从哈德逊湾公司收取了2369.60美元,作为麦克劳德追回的马匹和毛皮的报酬。作为客人,史密斯为麦克劳林绘制了一幅西部地图。他在温哥华堡一直待到1829年3月12日,然后与他的雇员阿瑟·布莱克一起沿哥伦比亚河上行至科尔维尔堡,再到平头族据点和平头河,在那里与他的合伙人大卫·E·杰克逊会合。这两人在哥伦比亚河上游进行了春季狩猎,穿过莱姆海山口翻越落基山脉,于1829年8月在提顿山脉附近与第三位合伙人威廉·L·萨布莱特会合。

史密斯两次加利福尼亚探险的记录充满了悲剧和克服巨大障碍的故事——无论是自然的还是政治的——这些都是戏剧的素材。然而,这个故事很少被剧作家搬上舞台,尽管具有爱国主义意义,也没有得到新闻工作者和历史学家应有的重视。让我们来看看杰迪戴亚旅行的一些相关情况。甚至在1827年探险开始之前,打算参加的丹尼尔·T·波茨就从熊河集结地给家人写信。“我们将进入西南方向从未有白人到访过的地区。我预计我的下一封信将注明日期为哥伦比亚河口。”显然,这暗示美国人从一开始就计划到达俄勒冈和加利福尼亚。1827-29年第二支队伍成员所承载的思想负担,进一步反映在麦克劳德关于昂普夸人屠杀史密斯部下一事与昂普夸酋长会谈的报告中:

这位老人对我们帮助那些对我们怀有恶意的人表示惊讶。袭击美国人的印第安人告诉他,那些美国人谈论领土主张,说他们很快就会占领这片土地……史密斯先生听到这些后说,他对此并不怀疑,但这些话是在他不知情的情况下说的,一定是他队伍中的那个奴隶男孩向印第安人透露的。这个男孩是威拉米特(Wullamette)本地人,能够与凯拉瓦特塞特(Kelawatset)印第安人自由交流。

在杰迪戴亚·史密斯向墨西哥和英国当局提交的所有书面或口头声明中,以及在加利福尼亚港口与美国公民的所有记录通信中,他都坚称来到太平洋的目的是:(1)获取海狸皮;(2)了解关于神秘河流布埃纳文图拉河(Buenaventura)的真相。另一方面,他在1826-27年探险后从熊湖集会地如此迅速地向美国官员报告,以及1829年12月24日从粉河再次报告1827-29年的经历,这些都与他的英勇事业仅出于私人商业目的的说法相矛盾。

1829年12月24日,他在向威廉·克拉克将军报告时,毫不含糊地指控加利福尼亚总督埃切安迪亚(Echeandía)指使莫哈维人屠杀他和他的手下。关于他在北方的接触,他直截了当地建议”将英国入侵者驱逐出我们的领土”。由于缺少一位华盛顿·欧文那样的作家,史密斯的日记和信件在1830年代和1840年代几乎没有得到什么宣传,但他为老朋友兼合伙人威廉·阿什利准备的地图,可以被视为对美国政府档案的重要贡献,并最终对商业和政治领域产生了影响。地图的接收者阿什利是1831-37年间的美国国会议员。他的向导和导师,被称为”参议院保罗·班扬”的托马斯·哈特·本顿,当时在公众视野中非常活跃。这两人在促进西部利益方面不遗余力。史密斯地图的笔记被提供给了阿尔伯特·加拉廷,后者于1836年出版了他的西部地图。众议院地理学家大卫·伯尔在准备1839年出版的”美国地图”时,也参考了史密斯的地图。这些地图,连同1837年出版的邦纳维尔地图,对于西部旅行者以及在加利福尼亚并入和俄勒冈边界问题解决的关键年代的政治家和地理学家来说,都具有极其重要的意义。几年前,在纽约美国地理学会的收藏中发现了一份接近史密斯原始手稿地图的副本。这是乔治·吉布斯复制的一份地图,是史密斯在安普夸(Umpqua)大屠杀后留在温哥华堡期间为哈德逊湾公司绘制的。加利福尼亚历史学会在该地图绘制约103年后出版了吉布斯的副本。史密斯原始地图的下落至今仍是个谜。

1827-28年远征期间,史密斯仍在加利福尼亚境内时,第三批美国捕猎者进入了该省南部地区。此后每年都有更多的队伍前来,最后一批于1838年抵达。哈德逊湾公司于1827年已经开发了该省的最东北端。在从杰迪戴亚·史密斯那里得知海狸资源丰富后,他们毫不迟疑地进入了加利福尼亚本土。第一支英国捕猎队于1829年到来,在随后的十四年里至少有十二支队伍前来。他们的特点是队伍庞大,通常多达两百人,包括妇女和儿童——人数之多,以至于约翰·萨特恳求墨西哥当局强迫哈德逊湾公司将这些流动村庄减少到三十人。需要说明的是,萨特自己也有一支海狸捕猎队。

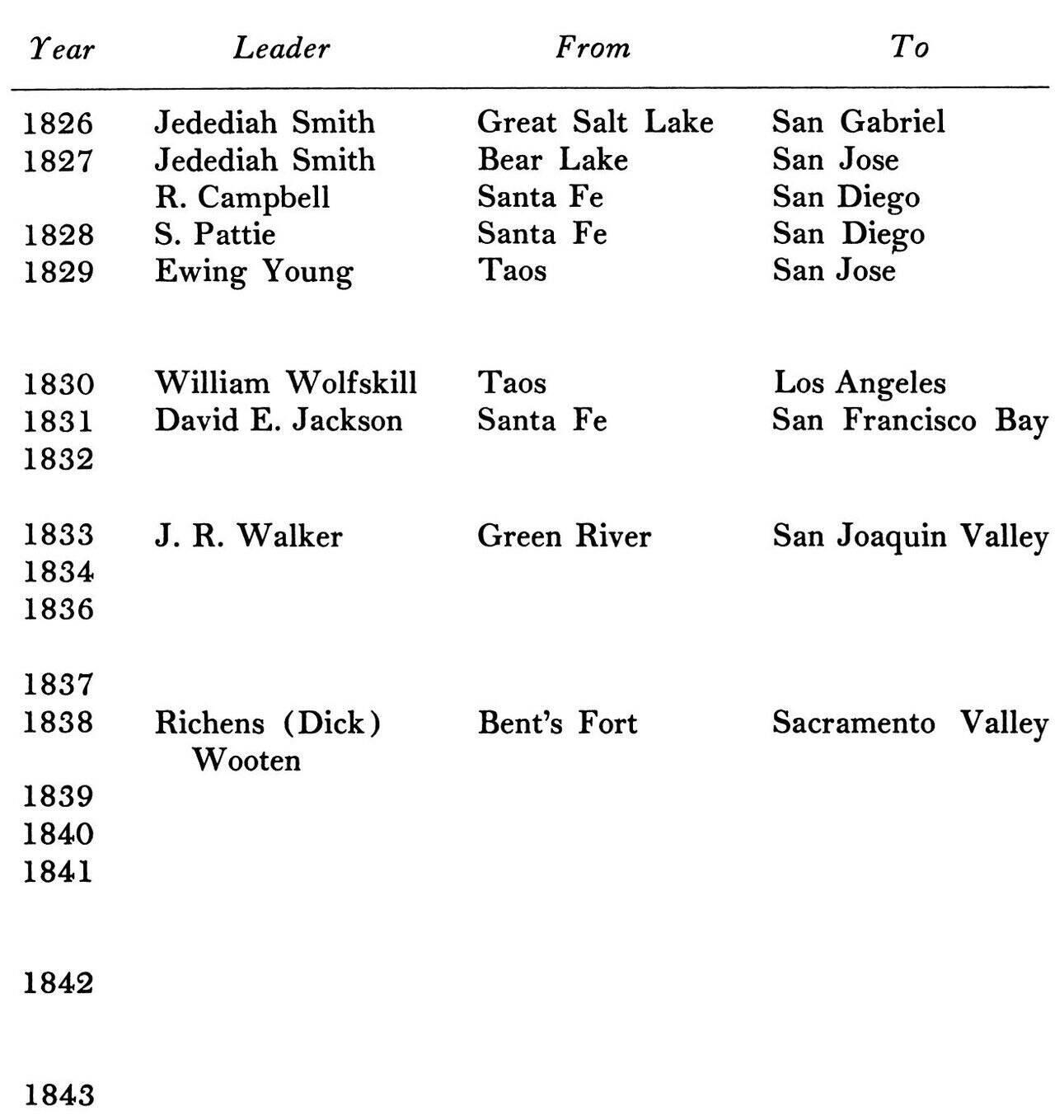

篇幅所限,无法详细讨论众多的公司、品格高尚的个人、叛徒和不受欢迎的人,也无法详述捕猎者与美国船长以及已在加利福尼亚定居的美国牧场主和商人之间的接触。同样也无法更多地讲述与敌对印第安人、竞争对手英国人和心怀不满的墨西哥人之间的冲突。也许概述这个行业的时间跨度,并比较两国皮毛猎人的活动规模就足够了。为此,第24-25页的表格列出了相关数据。

总结美国人向西南推进的故事:在1840年之前来到加利福尼亚的十几支美国捕猎队中,约有一百名有远见的人选择在该省定居。这些定居者大多数并没有抛弃他们的远征队;他们随队返回美国,然后再次穿越整个国家,有时作为移民的向导,但更多时候是作为移民,与老伙伴们一起——那些从未到过加利福尼亚的山地人。他们几乎都是坚定的支持者,认为加利福尼亚必须成为美国的一部分。他们中的许多人久经战阵,在”枪战”来临时为这一事业而战。后来,他们中的一些人成为了杰出的公民。

| 领队 | 出发地 | 目的地 |

|---|---|---|

| Peter S. Ogden | 温哥华堡 | 沙斯塔山 |

| A. R. McLeod | 温哥华堡 | 圣华金谷 |

| Peter S. Ogden | 内兹珀斯堡(瓦拉瓦拉) | 萨克拉门托谷 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 萨克拉门托谷 |

| John Work | 内兹珀斯堡 | 萨克拉门托谷 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| Tom McKay | 内兹珀斯堡 | 皮特河 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| * 辛普森总督和A. R. McLeod | 温哥华堡 | 旧金山 |

| F. Ermatinger | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| † William Rae | 温哥华堡 | 旧金山 |

| F. Ermatinger | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| M. Laframboise | 温哥华堡 | 中央谷地 |

| F. Ermatinger | 温哥华堡 | 中央谷地 |

† William Rae于1841年8月乘船抵达,为公司商店运送货物。Rae于1845年自杀身亡,该据点随后被废弃。

这批猎人定居者的涌入对最终解决领土获取问题至关重要,但皮毛商人在界定问题和让美国人民意识到采取行动的紧迫性方面所发挥的作用更为重要。人们常说,美国皮毛队伍的普通成员大多是放荡的恶棍和流浪汉,他们看不到年度集会(rendezvous)上的狂欢作乐或在陶斯(Taos)过冬之外的任何未来。一些当代评论者只认为猎人队伍的领导者才是有责任感的人,能够展望一个从大西洋延伸到太平洋的伟大国家。只要阅读一些普通山地人(mountain men)的宣誓书、信件和日记,就会发现这种评价并不现实。猎人组织中弥漫的并非叛逆精神。在那些来到加利福尼亚并记录下自己目的的较有文化的人中(队伍领导者除外),有基特·卡森、詹姆斯·克莱曼、乔布·F·戴伊、托马斯·菲茨帕特里克、乔赛亚·格雷格、雅各布·P·利斯、泽纳斯·伦纳德、约翰·马什、乔治·尼德弗、西尔维斯特·帕蒂、丹尼尔·波茨、哈里森·G·罗杰斯、奥斯本·拉塞尔、萨布莱特兄弟、J·J·华纳、约翰·沃尔夫斯基尔和乔治·C·扬特。

可以看出,上述名单并不包括美国-加利福尼亚探险队的领导者。还可以加上这些更知名的名字:理查德·坎贝尔、大卫·E·杰克逊、詹姆斯·俄亥俄·帕蒂、杰迪戴亚·史密斯、约瑟夫·R·沃克、威廉·沃尔夫斯基尔、R·伍顿和尤因·扬。这些队长中有些人比其他人更多产,但只有神秘的戴维·杰克逊没有留下任何关于他存在的书面记录。总的来说,他们传达的信息要点是:“加利福尼亚是一片富饶的土地;墨西哥的主张者不知道它的价值,他们为自私的个人利益徒劳地争斗。他们缺乏民族精神。美国最好在外国政府抢先一步之前,将这个令人向往的省份纳入我们的国家。”

我并不认为加利福尼亚海岸的美国商人在塑造导致获取加利福尼亚的政治决策方面没有做出重要贡献,但正是那些见多识广的山地人(mountain men)遍布加利福尼亚内陆各个战略要地,对当地墨西哥人和图谋不轨的英国人产生了最大的影响——更不用说他们给美国移民提供的帮助和鼓励,这些有影响力的群体在征服之前就已经扎根于此。

也许我们可以相当合理地断言,当杰迪戴亚·史密斯从莫哈维村庄的屠杀中逃脱时,加利福尼亚事业就已经走上了成功之路;而当安普夸河(Umpqua)的印第安人未能杀死他时,这一事业就几乎已经胜利了。

在第一个事件中,试图消灭他是墨西哥官员的防御性举措;在第二个事件中,致命的打击是代表英国利益发起的,当然是间接的,但仍然是背信弃义的,由那些只承认哈德逊湾公司(Hudson’s Bay Company)为伟大父亲的单纯野蛮人所实施。

诚然,这个结论草率地处理了许多重要因素。它没有考虑海獭贸易(sea-otter trade)、新英格兰太平洋捕鲸业以及皮革和牛油贸易(hide and tallow trade)的长期影响,这三者都为一些美国人创造了财富,同时也让美国公民了解了加利福尼亚海岸线的吸引力。它忽略了加利福尼亚墨西哥人内部斗争的结果,如1836年的阿尔瓦拉多革命和1844年的米切尔托雷纳叛乱。萨克拉门托的封建领主约翰·奥古斯特·萨特所扮演的角色被省略了。1842年我们的琼斯准将不合时宜地占领蒙特雷一事也被略去。托马斯·O·拉金在报告英国动向和他的和平获取计划方面所做的重要工作没有被提及。墨西哥城的不稳定对我国国务院谈判尝试的影响没有暗示,熊旗起义(Bear Flag Revolt)的重大结果也被轻描淡写。

但我确实希望我的结论表明,史密斯及其在美国加利福尼亚海狸生意中的继任者们的行动开启了领土获取运动,并影响了安德鲁·杰克逊、约翰·泰勒、詹姆斯·K·波尔克及其内阁在追求加利福尼亚问题上一直坚持到战争的关键时刻。在这方面,值得一提的是,猎人们(trappers)施加的影响并非完全是长期和间接的;他们中的一些人与熊旗起义有很大关系,这构成了一个相当直接的行动。

然而,起义的政治影响在伴随对墨西哥宣战的兴奋漩涡中基本上消失了。这场期待已久的决裂发生在1846年7月4日索诺玛宣布独立之前约六周。当月晚些时候,熊旗起义者得知美国海军部队占领了蒙特雷和旧金山。约翰·C·弗里蒙特和150人在索诺玛集结,向旧金山的罗伯特·F·斯托克顿准将报到。后来他率领一支更大的熊旗起义者和猎人队伍前往南加利福尼亚。

因此,一些山地人得以参加加利福尼亚的几场光荣战斗,这些地方性胜利为墨西哥战争的全面胜利做出了贡献。对许多猎人来说,最辉煌的时刻可能是1846年12月那一天,斯蒂芬·沃茨·科尔尼率领的部队在圣迭戈附近的印第安小村庄圣帕斯夸尔与加利福尼亚军队交战。在短短几分钟的战斗中,十八名美国人阵亡,十五人受伤,但墨西哥人被赶出了战场。更多的猎人在1846年秋天获得了一次振奋人心的经历,当时他们跟随弗里蒙特进入洛杉矶,成为科尔尼和斯托克顿麾下征服”军队”的一部分。到1847年1月,加利福尼亚的战斗结束了,山地人很快被涌入黄金之州的人潮所吸收(并被遗忘)。

在俄勒冈,山地人的事务包括一些血腥的遭遇战,但这些战斗并不构成一场全面战争。通常这些都是与印第安人的零星冲突,除了惨烈的惠特曼大屠杀——猎人们只是在袭击发生后参与了善后清剿工作——这些冲突大多发生在美国西进运动的早期。然而,这并不是说山地人在旧俄勒冈从未面对过主要对手。英国在西部毛皮产区的扩张是派遣刘易斯和克拉克前往太平洋的主要原因,而同样的英国毛皮利益集团在整个山地人时期继续对美国远西部的部分地区施加压力。在交往中有时会爆发挑衅事件,而没有发生流血冲突这一事实,反映了英美双方白人当事者的文明本能。然而,这种礼貌并没有削弱双方的商业欲望,山地人历史的很大一部分都被来自边界以北的贸易商所带来的竞争所影响。

阿斯特先生在1812年战争期间失去了他的哥伦比亚河企业,这使加拿大人得以为俄勒冈的海狸贸易建立起一种独特的英国模式,这种模式持续了近三十年。我们的历史书往往相当轻率地只将这种模式的瓦解归功于美国移民及其政治支持者。实际上,山地人发挥了划时代的作用,但这一点有时没有得到足够的重视。1818年,阿斯托里亚通过条约归还给美国,但约翰·阿斯特认为西北公司在那里根基太深,不允许恢复阿斯托里亚的哥伦比亚贸易。将阿斯托里亚归还美国的同一协议也承认了英国人和美国人在该地区捕猎和贸易的权利。加拿大人开始从哥伦比亚河出发,派出前面提到的流动捕猎队。起初这些队伍被称为”斯内克河远征队”,但他们的活动范围并不限于斯内克河。在沃拉沃拉河口建造了内兹珀斯堡,捕猎队从那里向东和东南方向深入美国人捕猎的地区。西北人(1821年后为哈德逊湾公司)覆盖了从蒙大拿州大陆分水岭到怀俄明州西部、犹他州、爱达荷州、大盆地和加利福尼亚的整个西北地区。1827年,“共同占领”协议得到续签,但附加了任何一方可在提前一年通知后废除该协议的条款。

关于美国公民对1820年代初国会辩论中建立俄勒冈领地问题表现出浓厚兴趣的传闻,已经传到了哈德逊湾公司的辛普森总督耳中。1828年杰迪戴亚·史密斯访问温哥华堡时,总督询问他美国殖民者来威拉米特河谷的可能性。史密斯表示怀疑来自美国的家庭能否乘坐马车完成这段艰难的旅程,从而让他放下心来。然而,当史密斯在1830年向美国陆军部报告时,他对乘坐马车陆路前往哥伦比亚河的可行性一点也不悲观。他还对英美共同占领条约提出抗议,并报告说:“英国人不在北纬49度以北捕猎,而是将业务限制在美国领土上……如果不阻止他们捕猎,那个地区的海狸很快就会被捕光。”

最大的冲突区域:上斯内克河等地

他们并未被阻止,但越来越多的美国捕猎者翻越山脉与他们竞争,越来越多的美国公民开始亲身关注落基山脉以西正在发生的事情。霍尔·杰克逊·凯利是一位来自马萨诸塞州的热情扩张主义者,他在东部工作了数年,花费个人资金争取公民支持,并推动国会采取行动,为俄勒冈移民提供财政援助。政府支持未能实现,但1832年凯利前往圣迭戈,在那里他遇到了著名的山地人尤因·扬,并说服他一同前往俄勒冈。扬又说服了七八名久经考验的美国捕猎者随他们前往哥伦比亚河。扬和他的同伴们在威拉米特河谷定居,距离今天的波特兰不远。凯利多年来为建立”俄勒冈归美国”运动付出了艰辛努力,身心俱疲,又因加利福尼亚总督菲格罗亚对他提出的不实指控而进一步受到打击。菲格罗亚提前发送消息告诉哈德逊湾公司的官员,说凯利一行是墨西哥当局通缉的偷马贼。1836年,凯利离开前往夏威夷群岛,然后返回波士顿。他的体力和金钱一样耗尽了,从太平洋海岸之行返回后不久便去世了。扬和他的山地人们以俄勒冈牧场主的身份生活,在哥伦比亚河畔展示了美国人的生活方式——在这种生活中,海狸生意并不重要。这是对俄勒冈价值的”新认识”,不用说,扬并没有向仍在毛皮产区的同伴们隐瞒他对威拉米特的热情。扬于1841年去世,即使在死后,这位山地人仍然影响着俄勒冈的未来。他没有留下遗嘱,由于他的遗产相当可观(包括一群珍贵的牛),他的直接同伴们希望安排正式分配财产。当时没有法院,于是他们建立了一个法院,并任命了一名法官,按照纽约州管理遗产的法律来处理诉讼程序。这是美国人在哥伦比亚河地区的第一次政府行动,并导致成立了一个委员会来起草宪法——但这只是”昙花一现”。直到1843年,另一个委员会才成功起草了一部社区可接受的法典。在美国将其管辖权扩展到哥伦比亚河之前,尚普伊格通过了一个临时俄勒冈政府。今天那里有尚普伊格州立公园和历史博物馆,在俄勒冈州首府塞勒姆的众议院会议厅里,有巴里·福克纳创作的一幅美丽而栩栩如生的壁画,描绘了1843年5月2日在尚普伊格举行的历史性投票。众议院会议厅的墙壁上还刻有十七位捕猎者和毛皮商人的名字,其中有英国人也有美国人,他们在建立政府和实现俄勒冈建州方面发挥了先驱作用。参议院会议厅的墙壁上还有另外十位美国山地人的名字,他们”在俄勒冈的历史、背景和发展中占有重要地位”。这些捕猎者和商人的名字融入了这里所纪念的所有先驱者的总体记录中,正如这些人本身融入了他们为之付出巨大努力而创建的新州的生活中一样。

同样,几乎在整个美国西部,从密苏里河到太平洋,海狸猎人们为美国从东海岸扩展到西海岸的基础开拓工作做出了重大贡献。近年来,历史学家和记者们成功地定义并出版了关于海狸生意中涉及的人物、事件和具体地点的故事,而且就在最近,历史学家兼考古学家们开始致力于识别和解读那些物质器物——那些三维物品——毛皮商人们用它们完成日常工作,并借此促成了这场征服。

本书主要涉及铁器,在一定程度上也涉及使用它们的铁汉们。对毛皮商人所用铁器的调查将人们引入许多研究领域,因为这个故事有众多分支,而且西部毛皮贸易的根源必须追溯到美国殖民地贸易的历史,那比刘易斯和克拉克早了两百多年。

殖民地商人发明了许多自己的装备,并摸索出使用方法;他的装备、贸易商品和成功的工艺成为一种遗产,传给了继续前进、深入密西西比河以西荒野的后继者们。在接下来的章节中,我们将聚焦于西部毛皮贸易的器物,并对其起源或前身进行可辨识且相关的评述。这里简要概述的历史,为我串起这些古老珠子提供了一条线索。

托马斯·杰斐逊从未使用过”山地人”这个词,但有充分的文献证据表明,杰斐逊将刘易斯和克拉克远征视为美国启动西部毛皮贸易的首要举措,从而开启了我们所称的”山地人时代”。这是国家向太平洋进军的光辉黎明。

有人正确地指出,美国西部最早的山地人是刘易斯与克拉克探险队的成员。在1803年至1806年的探险过程中,刘易斯与克拉克探险队将许多野外实践方法引入了远西地区,这些方法如今被我们视为山地人的典型特征。已知的刘易斯与克拉克物品令人印象深刻,实际上与我们现在认定的山地人标志性装备和贸易物品属于同一类型。此外,刘易斯与克拉克探险队的几名成员在探险结束后立即返回西部荒野,成为山地人历史上的重要人物。

刘易斯与克拉克探险队长期远离文明社会的补给来源,只能”靠山吃山”。可以理解的是,野生动物的肉类是食物储备中的主要项目,猎人的技艺和枪支的可靠性远不止是饭后闲聊的话题。1804年至1805年冬季狩猎活动中记录的众多事件之一颇具启示性。在北达科他州刀河河口附近的冬季营地曼丹堡写下的一篇日志记载:1805年2月13日,克拉克上尉率领一队人在堡垒以南约四十英里处狩猎。刘易斯上尉则率领另一队人在距离基地较近的区域狩猎。为了运回猎物,他们使用了临时制作的雪橇。克拉克写道,1805年2月21日,刘易斯上尉带着他猎获的肉类返回营地(36头鹿和14头麋鹿),加上下游储存点(克拉克的)的猎物,总计约3000磅,用两架雪橇运回。其中一架由16人拉动,载重约2400磅。这些肉在猎杀时就已剔骨,以减轻运输重量。冷冻的储备当然不存在保存问题。在曼丹堡过冬期间,通常有四十七名男子和萨卡加维亚一起用餐。

曼丹堡附近猎物丰富,如上所述,获取猎物更多是对体力和耐力的考验,而非对枪支和猎人技艺的测试。后来,在探险队漫长的行军途中,有许多猎物稀少的时候,这时队伍中某些边疆猎人的狩猎技艺便显现出来。可以理解的是,这些情况也凸显了一个事实:队伍装备中的某些枪支优于其他枪支。

刘易斯与克拉克探险队本质上是一个军事组织。刘易斯上尉有丰富的野外服役经验,熟悉美国步兵的制式武器,并准备好具体说明他在火器及相关装备方面的需求。从探险计划开始之初,他就得到了哈珀斯费里兵工厂朋友们的帮助。这家新的政府枪械工厂在前两年已经生产了武器。它为刘易斯提供了重要服务,帮助挑选和调试探险队士兵将要携带的部分武器。

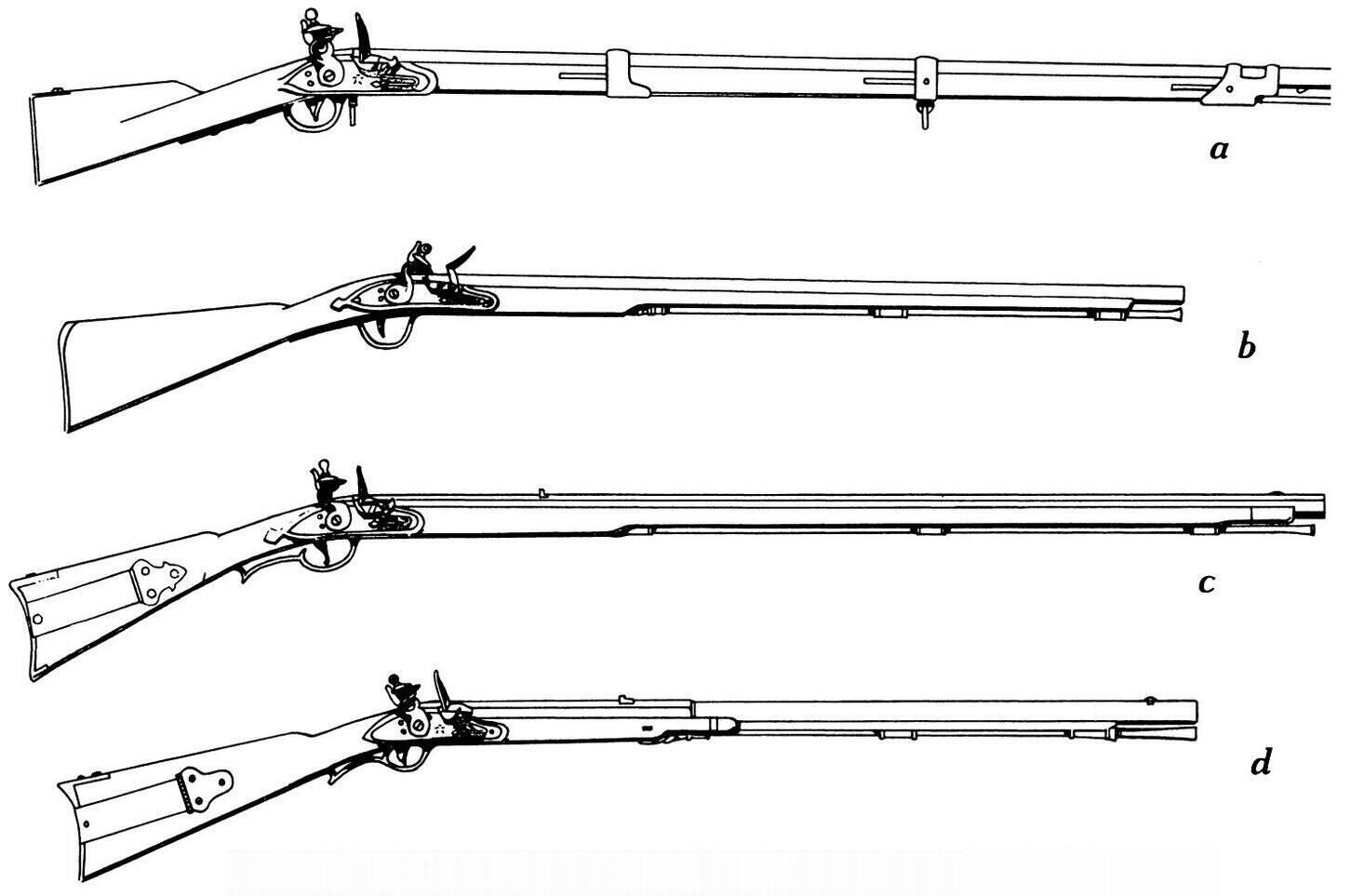

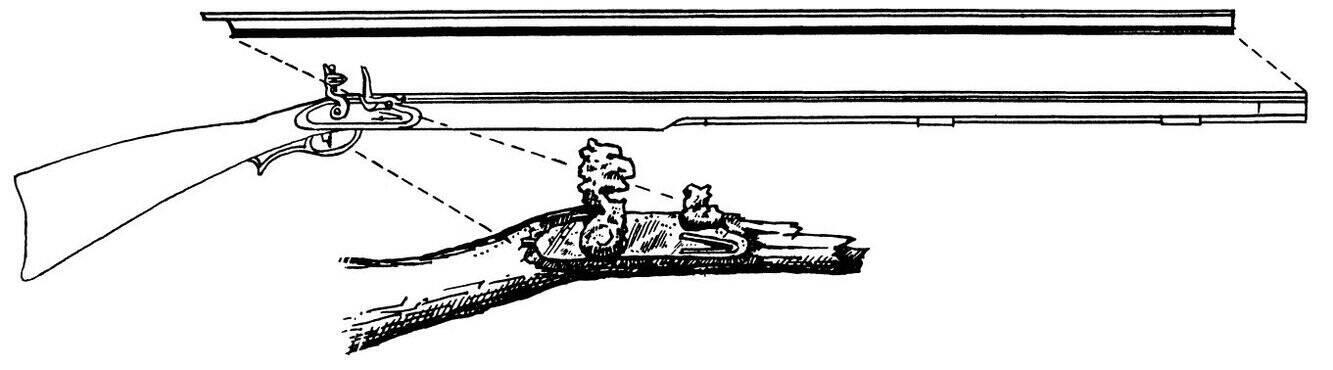

从根本上说,燧发滑膛枪是当时步兵的武器。刘易斯与克拉克的装备发放记录中没有提及美国滑膛枪;然而,《日志》显示一些士兵确实携带了这种武器。1803年的制式滑膛枪是美国燧发枪1795型(图2a)。它能够发射足以猎杀鹿或麋鹿的致命弹丸(重量略低于1盎司),或者装填散弹,无论是鹿弹还是鸟弹,用于猎取较小的猎物。实际上,由于在50或60码以外精度较差,装填弹丸的滑膛枪并非首选的猎肉工具。

探险队员手中的另一种散弹枪是轻型”fusee”(轻型燧发枪)(图2b)。与美国滑膛枪一样,这种枪可以发射单发弹丸,也可以装填细散弹。由于长期熟悉这类枪支,加上其重量轻便,它深受法裔加拿大船夫的喜爱,这些船夫是刘易斯与克拉克探险队的平民雇员。克拉克记录了翻译夏博诺也拥有一支”精美的”此类枪支。刘易斯与克拉克的大多数轻型燧发枪可能只是贸易枪,这在其他地方有所论述(第64-69页)。如果使用时注意其局限性,它是一支相当令人满意的枪支;但这种枪及其弹药的重量比美国滑膛枪轻得多。早在刘易斯与克拉克到来之前,密苏里河沿岸的印第安人和法裔加拿大人就已经喜爱上了轻型燧发枪;他们欣赏其耐用性和实用的猎物获取特性。就远西地区而言,这种类型当时主要是英国产品。

步枪在《日志》中频繁出现,这是有充分理由的;“在紧要关头”,它们是猎杀大型猎物的可靠武器。

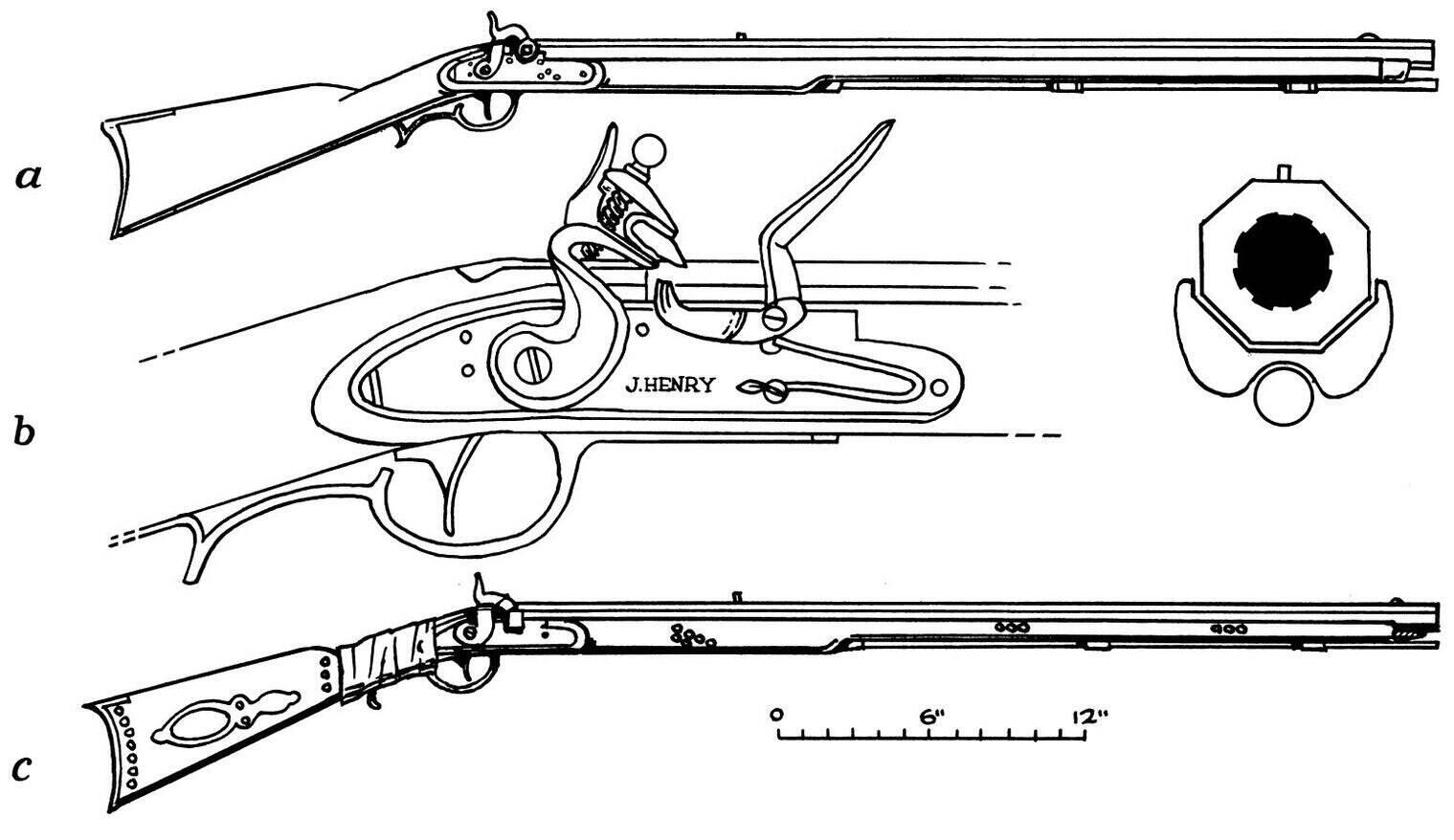

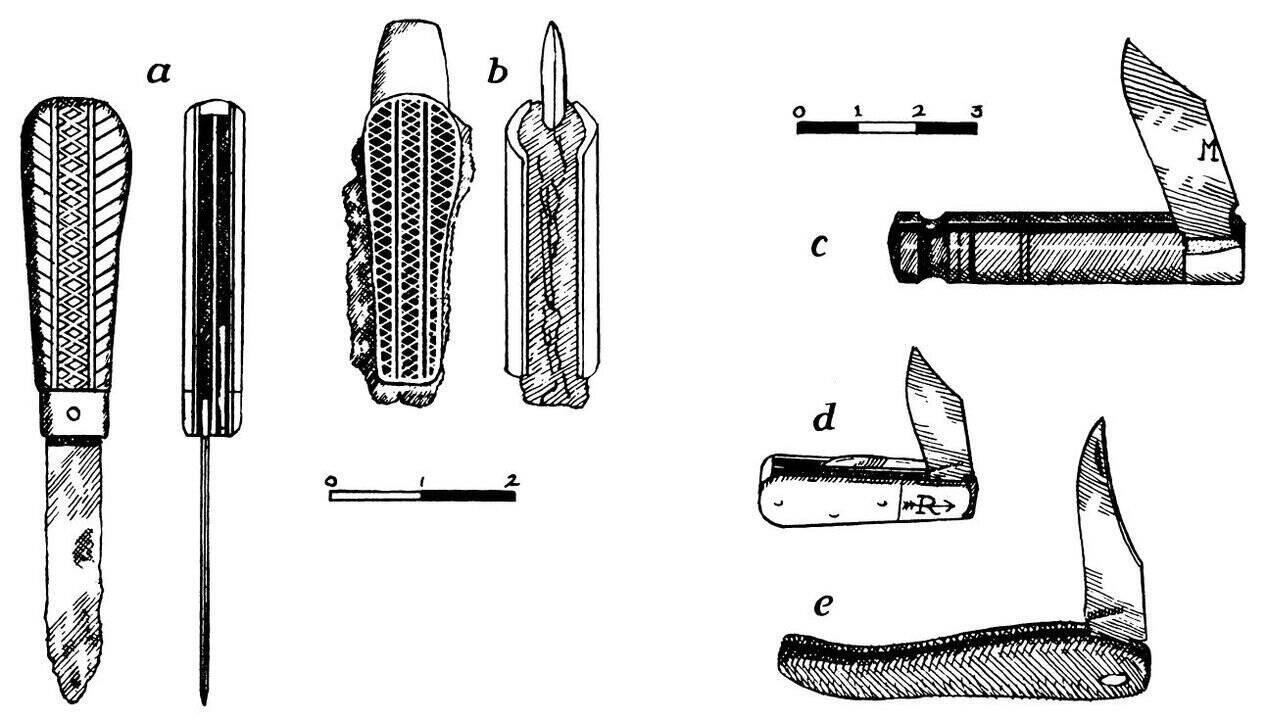

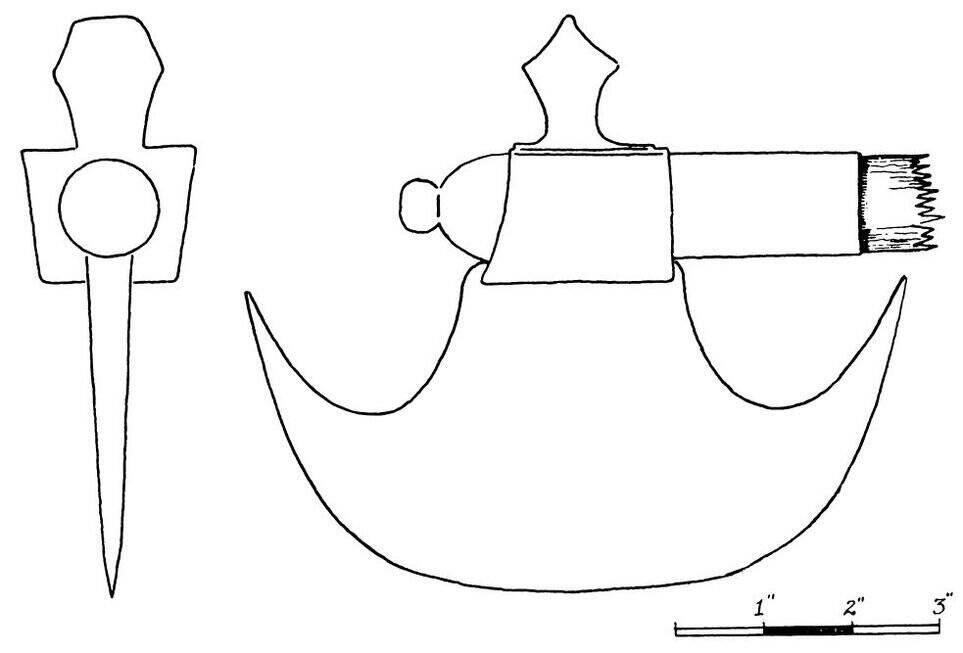

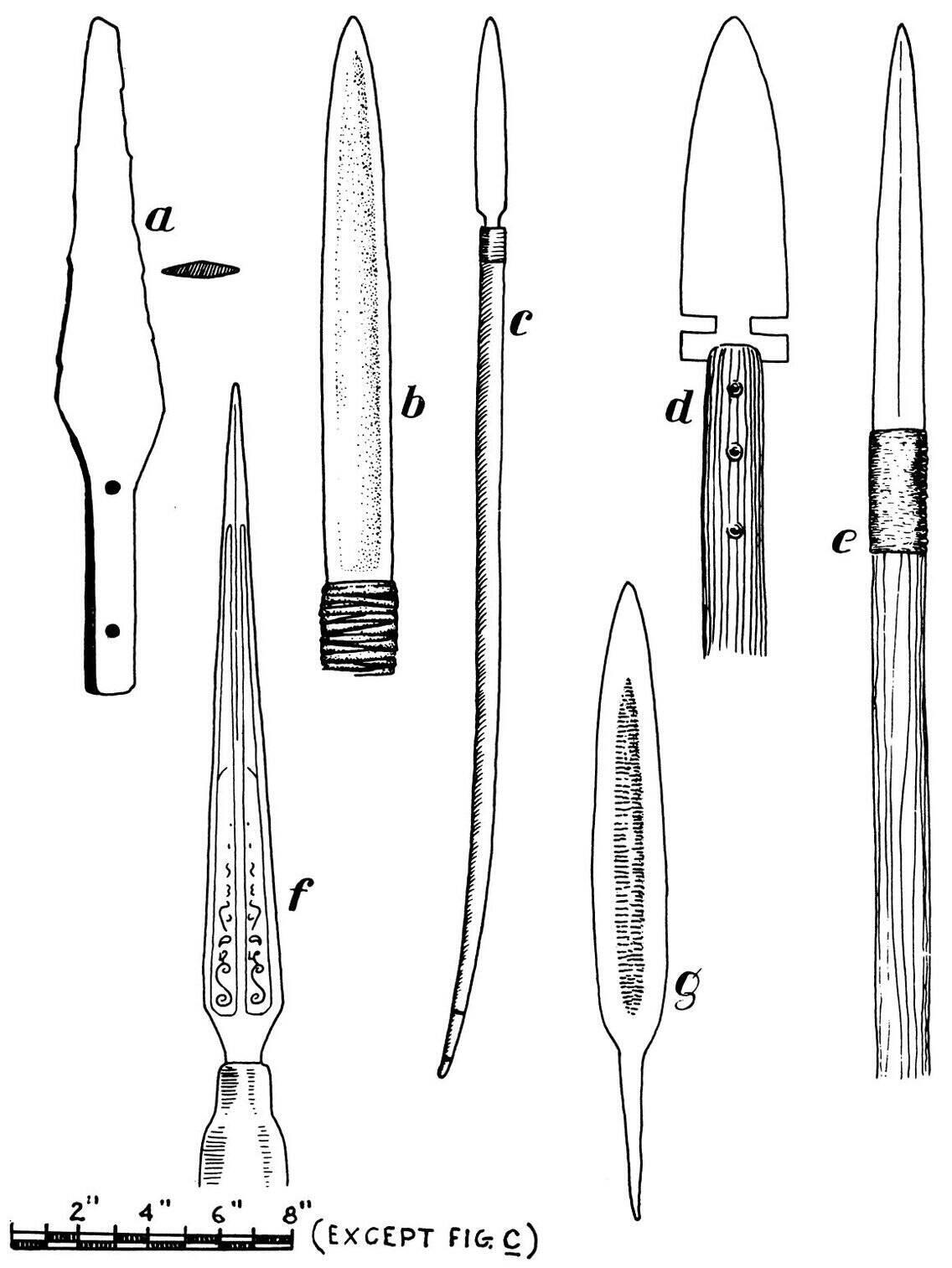

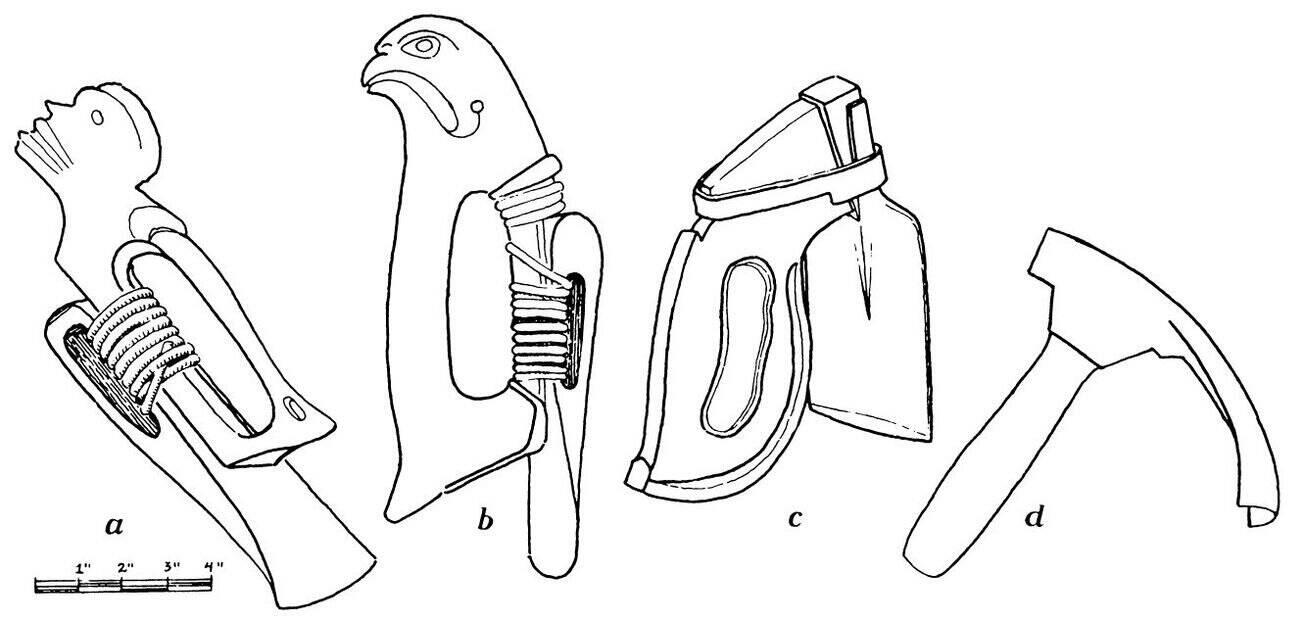

图2. 刘易斯与克拉克的滑膛枪和步枪

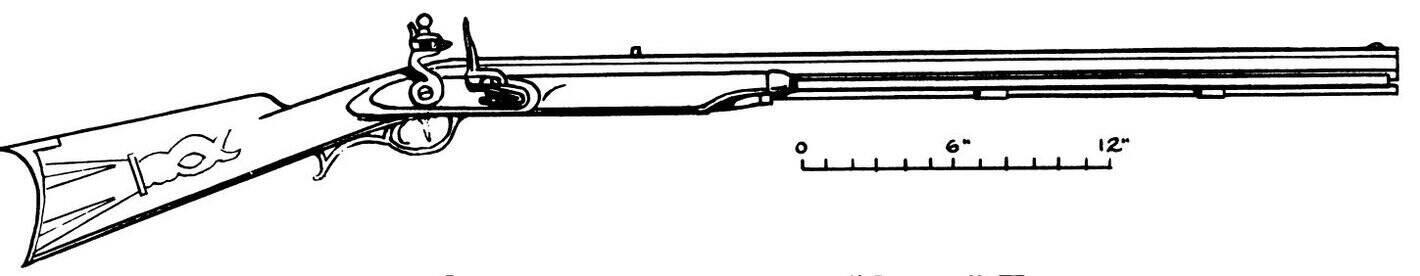

a,美国燧发滑膛枪,1795型;枪管44英寸。旧金山德扬纪念博物馆藏。b,“精美燧发枪”;枪管34英寸。由伦敦P. Bond制造,1776-1800年。堪萨斯大学,劳伦斯。c,美国燧发”肯塔基”步枪,1790年代合同;枪管42英寸。类似的枪支由Welshams、Augstadt、Nicholson、Dickert、Ganter、Graff和Morrow制造——均在宾夕法尼亚州。d,美国燧发步枪,1803型;枪管34英寸。密尔沃基博物馆藏。绘图:Glen Dines。

在过去半个世纪中,众多艺术家致力于诠释刘易斯与克拉克的故事,他们在绑画和雕塑作品中几乎都会将长步枪(宾夕法尼亚-肯塔基步枪)置于显著位置。他们对这种装备的选择似乎是合理的。然而,关于刘易斯与克拉克探险队装备中存在长步枪的证据,更多是间接的而非直接的。例如,克拉克在日志中偶尔提到他的”小步枪”,以区别于他的”步枪”。当用”小步枪”瞄准小型猎物时所完成的那些惊人的远距离射击,强烈暗示他使用的是他在肯塔基故乡时常用的传统松鼠步枪。然而,1803年5月至6月的《刘易斯上尉所需物品》清单中并未列出长步枪,而且至今似乎也没有任何关于刘易斯与克拉克来源的长步枪存世的传闻。

与1795型美国滑膛枪的情况一样,被分配到刘易斯与克拉克探险队服役的正规军士兵中,完全有可能有人携带了原部队配发的长步枪。在这种情况下,这些武器不会出现在刘易斯的申请清单上,也不会出现在公共物资采购官的刘易斯与克拉克发票上。也许并非所有武器研究者都知道,美国政府在独立战争后的早期曾采购长步枪配发给某些部队。B·R·刘易斯提醒我们,1792年批准组建了一个步枪营,随后一些宾夕法尼亚步枪制造商根据合同为美国制造了长步枪。这些都是典型的”肯塔基”步枪,主要通过枪管或枪机板上印有的检验员标记和”U.S.”字样来区分(图2c)。可以想象,刘易斯与克拉克装备中的长步枪可能源自这种合同采购,也可能是两位上尉及其他队员提供的私人武器。刘易斯上尉似乎对长步枪作为个人武器情有独钟。

两支据称属于威廉·克拉克的肯塔基步枪现保存于圣路易斯密苏里历史学会的收藏中,显然是探险结束后的时期制造的。

在刘易斯与克拉克的枪械中,最值得注意的是全新的1803型美国步枪(图2d)。这次探险对这种武器的首批样品进行了实地测试。官方申请清单《刘易斯上尉所需物品,1803年5月至6月》列出了15套这种制式步枪,以及”15个火药角和弹药袋全套;15副子弹模具;15副通条或枪膛刷;15个退弹螺丝;备用枪机零件;以及修理武器的工具。“清单上引人注目的还有”200磅最优质步枪火药”和”400磅铅”。令人费解的是清单中还要求”15条枪背带”。后来配发给部队的标准1803型美国步枪并没有枪环或其他用于连接枪背带的装置。显然,在刘易斯与克拉克这样的长途跋涉中,“背挂”肩射武器有着非常实际的理由。人们推测,配发给探险队的1803型步枪在某些细节上可能与最终的标准配发型号并不完全相同。

前文提到的”15”这个数字,在申请政府配发服装时也重复出现。显然,1803年春天预计将有15名正规军士兵组成列兵和士官单位,但到1804年,永久队伍的入伍人员已达31人,另有7名士兵随行至曼丹堡——共38人需要美国陆军正规武装。至今无人知晓这一扩编是否影响了最初的申请和1803型美国步枪的最终配发。还应指出的是,目前没有任何已知记录表明现存收藏中有刘易斯与克拉克的1803型步枪。

《日志》显示,这种步枪在整个探险过程中表现出色。发生的任何损坏都能用深谋远虑的刘易斯所采购的备用零件和专用工具修复。在这方面,值得注意的是,约翰·希尔兹在荒野中的枪械修理工作堪称非凡,考虑到他所面对的种种困难。希尔兹应被视为西部海狸猎区美国枪匠中的第一人。甚至曼丹堡地区的印第安人也向我们留下了他们对他评价的生动记录。米尼塔里人(Minnetarees)的”独眼”酋长勒博涅向附近的英国商人朋友宣称:“如果我在上游平原遇到这些白人战士(刘易斯与克拉克探险队),我的年轻人很快就会像对付狼群一样对付他们,因为他们中只有两个明白人,一个是铁匠,一个是修枪匠。”

1803型美国步枪是探险过程中唯一一次枪击意外伤人事件的主角。刘易斯上尉是这次不幸的受害者。这个探险队卓越安全记录上的污点,是由会拉小提琴的船夫彼得·克鲁扎特造成的,当时探险队正在密苏里河上返程途中。

刘易斯写道,1806年8月11日,他率领的分队乘船行进,到达”密苏里河最北端”(就在小密苏里河以北),他看到”一群麋鹿在茂密的柳树沙洲上。我决定上岸。我只带着克鲁扎特一起出去。我们向麋鹿开枪。我打死了一头,他打伤了另一头。我们重新装弹,穿过茂密的柳树丛分头追击麋鹿。我正要再次开枪时,一颗子弹击中了我的左大腿,位置在髋关节下方约一英寸处,没有伤到骨头,穿过左大腿后又擦过右大腿后部,伤口宽度与子弹直径相当。这一击非常严重。我猜想是克鲁扎特把我误认为麋鹿而开枪,因为我穿着棕色皮衣,而他视力不太好。基于这个判断,我大喊:

‘该死的,你打中我了!’”

克鲁扎特突然变得沉默寡言,他当时就在四十码外的柳树丛中,一言不发。刘易斯艰难地走回岸边的独木舟(pirogue),尽可能地检查了自己的伤口。他发现”子弹卡在了我的裤子里。我认出这是短步枪的子弹[美国M.1803型],正是他用的那种……我确信是他打中了我。”

当克鲁扎特被带到船上时,他”显得非常惊慌,声称如果是他打中了我,那绝非他的本意。“刘易斯卧床不起约两周,白天黑夜都只能躺在船上。不过,他用”秘鲁树皮”制成的药膏起到了止痛和防止感染的作用。

也许最早被印第安人使用的M.1803型步枪,就是刘易斯和克拉克送给内兹珀斯族向导的那几支。1806年5月,东返的探险队取回了他们的马匹,这些马在冬天由友好的内兹珀斯人照料,地点在今天爱达荷州卡米亚附近。刘易斯和克拉克探险队在那里扎营一个月,等待高山积雪融化。1806年5月12日,克拉克记录了向扭发酋长赠送一支”枪”、火药和100发子弹的事。当时克拉克在书写时,凡是指步枪都会写”rifle”。六月下旬,内兹珀斯族向导以出发时获赠一支步枪、并承诺再给两支美国M.1803型步枪为条件,带领探险队进入山区,穿越洛洛小道上的积雪。刘易斯和克拉克都认为内兹珀斯人是所有部落中最慷慨、最可爱的。只有对这些印第安人,他们才有意愿主动赠送小型武器——这四支枪的赠送使两位队长成为了枪支边疆扩展的参与者。在此之前,内兹珀斯人并不拥有火器。

在洛洛小道东端的旅行者休息站进行最后一次赠礼时,希尔兹锯掉并锉平了一支破裂的M.1803型步枪枪管,虽然”非常短,但还能射得相当准”。这支枪和另一支于1806年7月2日送给了印第安向导。

尽管有损坏和故障,刘易斯和克拉克对美国M.1803型步枪没有任何抱怨。希尔兹使这些武器保持正常工作状态。他对这种短步枪有何看法没有记录;刘易斯和克拉克是否就使用这种新步枪的经验提交过正式报告,也不得而知。在十六年间(1803-1819年)生产的约两万支1803型步枪的最终去向历史模糊不清。可以理解的是,当美国M.1817型步枪问世后,陆军并没有立即淘汰这一型号;1836年,1803型仍在向正规部队发放。它在西部并不总是受到陆军青睐,这从伍利上校1826年关于阿特金森堡(内布拉斯加州)的报告中可见一斑:

该团[第六步兵团]的武器陈旧且型号各异,不适合该团使用,很可能是全军各团中最差的。步枪连的步枪尤其糟糕,虽然还能开火;它们是战争[1812年战争]初期仓促制造的旧货。仓库里还有几百支这种枪。[指1814年型,M.1803。]如果用心经营,这些枪可以在本哨所卖给印第安人或用于交易,换取其全部价值。

阿特金森堡的665支旧步枪是否按建议卖给了印第安人,不得而知,但一些枪支损坏的实物证据已经找到;1956年在阿特金森堡遗址的垃圾堆中挖掘出了美国M.1803型步枪的碎片以及其他枪支零件。负责挖掘工作的基维特确定,据信装备1803型步枪的步枪团于1821年并入第六步兵团,步枪被上缴,改发滑膛枪。这标志着步枪团的终结,但在1825年秋天,第六步兵团的轻装B连配备了步枪,该单位被指定为”步枪连”,即伍利上校在前面引用的1826年报告中提到的那个连。据推测,当阿特金森堡于1827年被废弃时,哨所军械师将1803型步枪的残损、破碎和多余零件丢进了垃圾堆。这些报废枪支残骸堆积的地方,正是1804年刘易斯和克拉克举行著名印第安人会议(议事崖)的所在地——那次会议上展示了第一批刚出厂的M.1803型步枪。

1803年至1819年的记录显示,约有20,000支1803型步枪被制造出来;其中约5,000支是1808年之前在哈珀斯费里生产的。为满足1813年新组建的三个步枪团的需求,1814年启动了第二阶段的生产。斯普林菲尔德兵工厂通过制造该武器的零部件参与了这项工作。现存收藏品中标有”弗吉尼亚州里士满,1821年”和”特赖恩,费城,1815年”的样本表明,私人承包商也参与了生产。作家们常将1813年后生产的批次称为”美国步枪,1814型”,但这种区分依据并不充分。

1820年代和1830年代驻扎在西部的陆军军官有时在报告中提到他们的步枪连装备的”半托步枪”(half-stocked rifle),这明确指的就是1803型。通常,这些野战军官对这种步枪赞誉有加。他们喜欢它令人满意的平衡性,也偏爱它较短的枪管——这些特点正是战争部的亨利·迪尔伯恩下令采用1803型时所看重的。他写道:“我有充分的证据证明短步枪在实战中比长步枪(常用型)更具优势,因此毫不犹豫地选择口径更大的短步枪,而非通常使用的长步枪。这种步枪在装填时极为便利,加之射击时不易积垢,使得技术和灵活性相当的士兵在面对装备普通长步枪的对手时具有明显优势。”

无法证明1803型就是山地人最喜爱的武器——山地步枪或”平原”步枪(Plains rifle)的前身,但其半托设计、短而部分为圆形的枪管、较大的口径、从尾管延伸至枪口的铁条,以及整枪的”运动型”平衡感,都表明这种军用武器确实为山地人提供了一种独特武器的先导。

与军用滑膛枪一样,刘易斯和克拉克探险队的日志作者们很少提及队伍携带的手枪,但有证据表明手枪确实包含在武器装备中。在探险时期,陆军军官携带私人手枪是相当普遍的;因此,尽管我们有刘易斯关于1806年7月27日与皮根人(Piegans)战斗时使用枪套手枪的证词,但我们没有确凿证据证明该武器是军用型号。但如果它是美国军方制式武器,那只能是西蒙·诺斯制造的1799型。支持这一理论的是公共物资采购官以色列·惠伦记录的”从公共仓库发放给刘易斯上尉的武器”清单。惠伦的清单上列有”1对骑兵手枪”和”1对袖珍手枪”。骑兵手枪于1803年5月18日从费城兵工厂交付,而带有”隐藏式”扳机的袖珍手枪则以10美元从罗伯特·巴恩希尔处购得。梅里韦瑟·刘易斯于1803年6月7日接收了这些手枪。

令人惊讶的是,1805年11月4日的日志条目中提到了哥伦比亚河威拉米特河出口附近印第安人手中的手枪。这些手枪是在刘易斯和克拉克到达之前数十年间,由在哥伦比亚河口进行贸易的美国和英国船只交易给印第安人的。

尽管看起来不太协调,但一支气枪被证明是刘易斯和克拉克武器装备中最有价值的物品之一。刘易斯有意为之,于1803年在宾夕法尼亚州将其作为需求清单上的首批物品之一采购。他关于从匹兹堡出发早期阶段用这支枪意外射伤一名白人妇女的叙述,有力地证明了这种武器的威力。刘易斯上尉在匹兹堡附近的布鲁诺庄园拜访了他的朋友费利克斯·布鲁诺医生。在访问期间,一些当地人摆弄这支气枪,其中一人不小心扣动了扳机。子弹飞偏,擦过四十码外一名妇女的太阳穴。她当场倒地。伤口很浅,撞击只是使受害者昏迷,但这一惊人事件开启了气枪在刘易斯和克拉克传奇中一系列引人注目的事件。

这支新奇的枪作为猎物获取工具并不重要,但所有印第安人都认为它是”大魔法”(Big Medicine)。它是刘易斯在部落民众中开展”公共关系计划”的有力工具。日志记录了二十多次从密苏里河到太平洋沿途目瞪口呆的印第安人被其多发射击的神秘性所迷住的情景。显然,刘易斯在保持其正常工作方面毫无困难。1805年8月7日,在杰斐逊河分叉处,他写道:“我的气枪出了故障,瞄准器因某种意外被移除了。我修好了它并重新校准。她射击起来又和以前一样好了。”

这支备受赞赏的气枪在1806年春天仍在哥伦比亚河口的印第安人和内兹珀斯人(Nez Percé)中展示。毫无疑问,它随探险队完成了往返旅程。

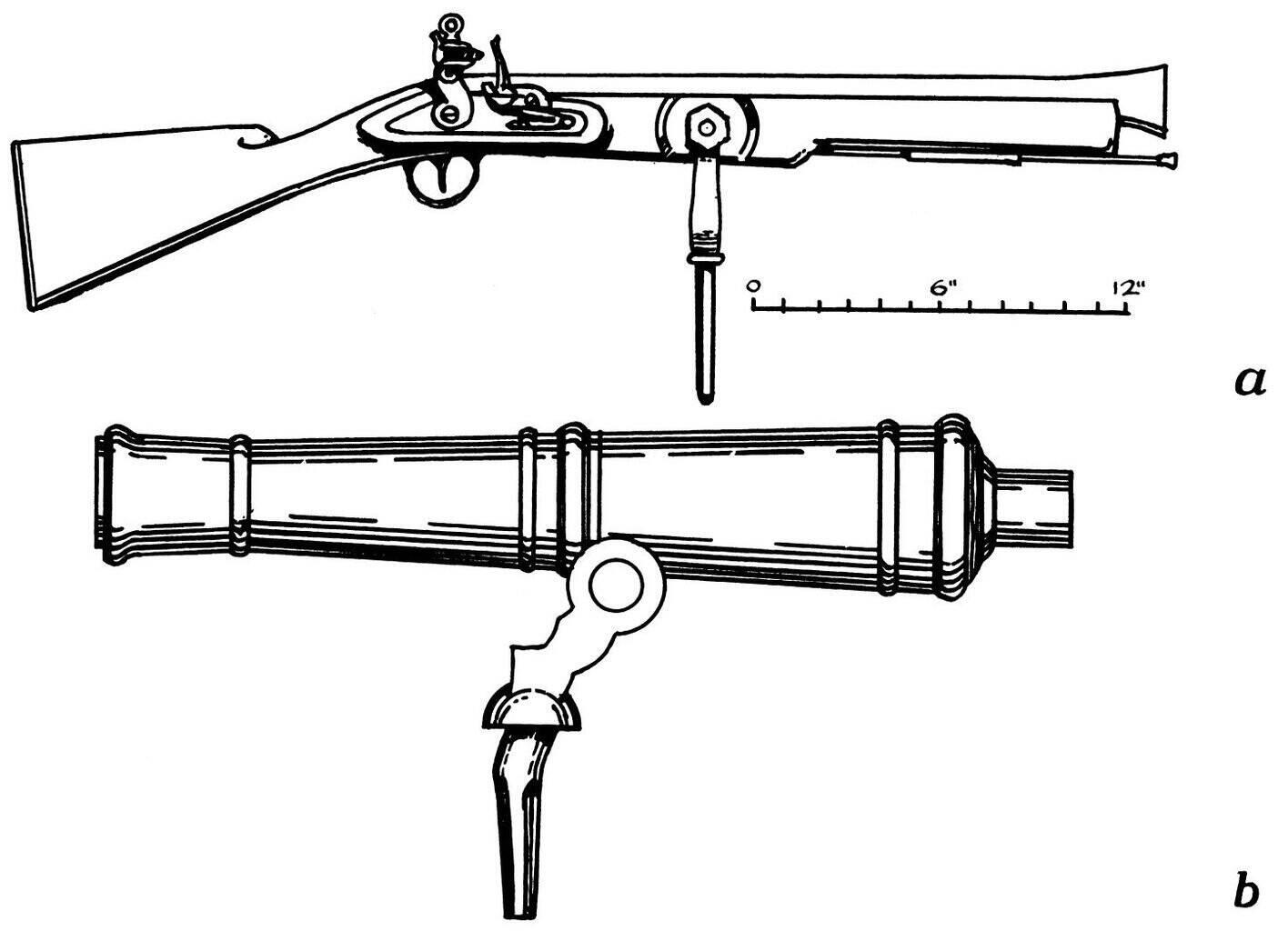

1805年6月,探险队在密苏里河大瀑布下方的营地减轻负重,为漫长而艰难的陆路搬运做准备。6月26日,克拉克上尉选择了”2支大口径短枪(blunderbutts)“作为需要埋藏的物资之一。刘易斯上尉在同一天的笔记中将这些枪称为”2支大口径火枪(blunderbushes)“。刘易斯1805年5月29日的日志清楚表明,这些大型武器是旋转炮。在描述28日夜间一头发狂的野牛公牛冲进营地造成的破坏时,他写道:”一支步枪被严重弯曲。它还折断了一支大口径火枪的轴杆、枢轴,并打碎了枪托。”

这些散弹枪很可能是在探险队沿密苏里河上行时装载在两艘大独木舟(pirogue)上的,但当1804年9月25日与苏族人发生冲突时,它们在大平底船上。奥德韦中士提供的信息表明,它们”装满了鹿弹”,并对准那些试图恐吓探险者的敌对者。这是唯一一次记录在案的需要使用大口径火枪应对紧急危险的事件。在曼丹堡,它们的合理位置是在仓库屋顶哨兵”走道”的两端,一旦遭到攻击,可以沿着堡垒的长外墙进行纵射。

1806年8月,返程中的探险者在大瀑布挖出了大口径火枪,并再次将其作为防御武器的一部分,准备穿越提顿苏族人的封锁区。虽然没有发生需要击退攻击的情况,但在1806年9月21日,“我们到达圣查尔斯对面。我们用大口径火枪鸣放三轮向村庄致敬。”9月23日,这些枪被送回圣路易斯。

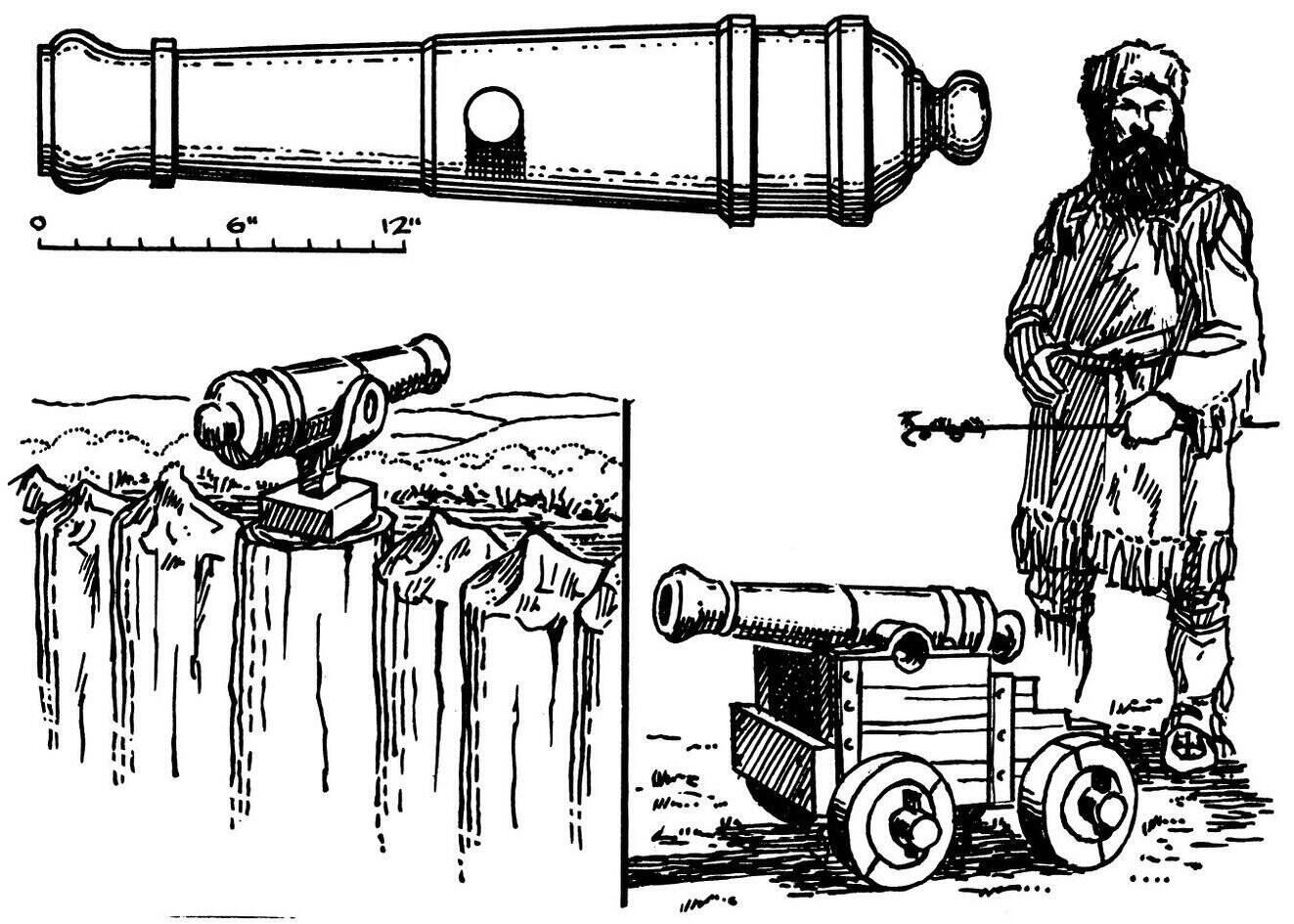

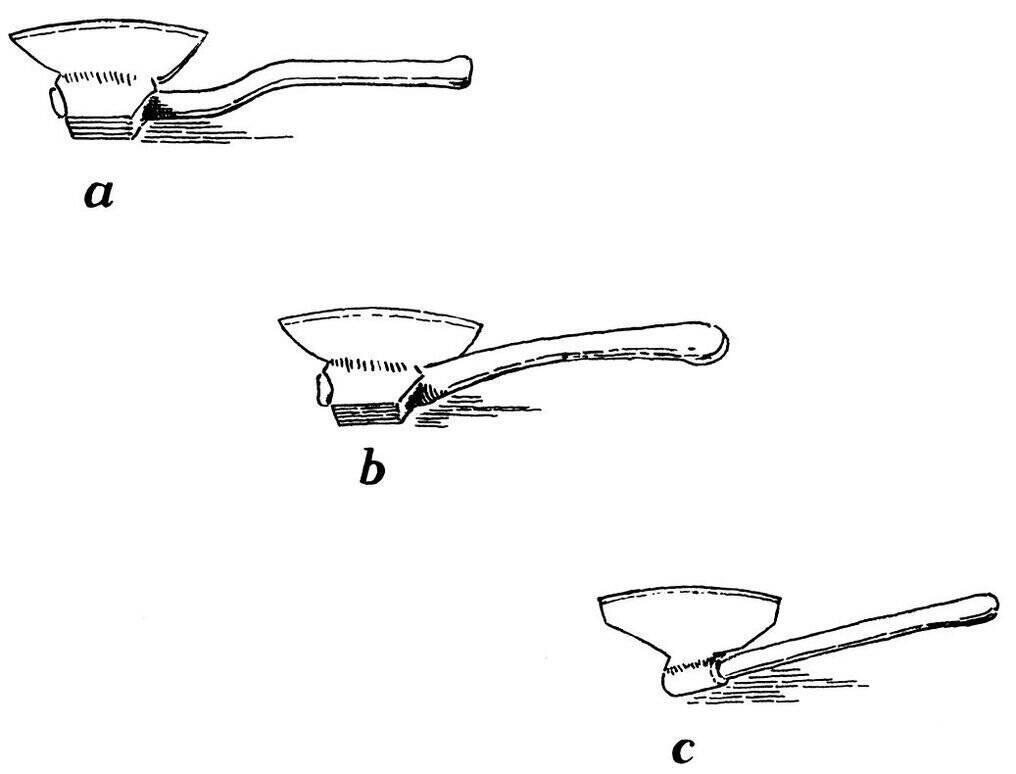

图3. 刘易斯和克拉克的旋转炮

a,旋转架式大口径火枪。枪管22½英寸;喇叭口直径2英寸。密尔沃基博物馆(N7013)。b,早期美国旋转炮。总长约30英寸;口径1⅞英寸;一磅炮。岩岛兵工厂。绘图作者:格伦·戴恩斯。

从1804年5月14日离开伊利诺伊州伍德河的那天起,到1805年6月26日在大瀑布埋藏物资为止,这门安装在大平底船旋转架上的小型火炮在日志记录中占有相当重要的位置。它被用于告别和致敬时鸣放。它最重要的用途是在1804年9月25日威慑敌对的提顿苏族人,当时那些印第安人威胁要破坏探险行动。奥德韦中士告诉我们,在那次事件中,火炮”立即装填了16发滑膛枪弹”。这表明它的口径略小于2英寸,属于一磅炮级别。

这种旋转炮并非创新之物。即使在密苏里河下游,西班牙人在刘易斯和克拉克到来之前的十多年里就已经使用过它们。在世界军事领域,它们已经是一种制度,存在了几个世纪。关于它们的更多内容见山地人旋转炮部分(第78-84页)。1806年8月初,刘易斯和克拉克从大瀑布的埋藏点取出他们的小型火炮,将其运送到曼丹村,并于8月16日将其赠送给酋长”独眼”——就是那个曾说过”我的年轻人会像对待狼群一样对待他们”的人(第40页)。关于这份礼物,克拉克上尉在1806年8月16日写道:“我们决定把它(火炮)送给米尼塔拉人的大酋长(独眼),以便更牢固地赢得他对我们的好感。”此后发生了什么,传说和历史都没有记载,但大平原历史的管理者和如今在密苏里河遗址挖掘火炮及火炮碎片的历史考古学家们,不会忘记1806年米尼塔里人获得的这件物品。

图4. 安装在大独木舟船头的旋转炮

大口径火枪或一磅炮都可以安装在探险者使用的大型小艇上,但一磅炮被认为更适合大平底船。绘图作者:格伦·戴恩斯。

刘易斯1803年的申请单仅涵盖部分装备和补给,其中一个证据体现在火药记录上。1803年,刘易斯申请了”200磅最优质步枪火药”。很明显他获得了更多。当探险队向西行进时,他们不时埋藏物资,期望在返程时取回;在玛丽亚斯河、密苏里河大瀑布、比弗黑德河肖肖尼营地以及克利尔沃特河独木舟营地(位于今爱达荷州)埋藏的火药量,如果总量只有200磅的话,消耗会过于巨大。

刘易斯1806年2月1日的日志进一步说明了火药供应情况,他列出了克拉特索普堡仍存有的物资:27罐最优质步枪火药、4罐普通步枪火药、3罐上光火药和1罐滑膛枪火药。这些罐子由重8磅的铅皮制成。每罐装4磅火药。“我们有充足的储备足够返程使用。”

刘易斯将火药密封在铅制容器中的”巧妙方法”被证明是他在后勤方面的一大成功——这些铅容器的重量恰好可以在装填火枪时与火药配合使用。独木舟在穿越湍急水域时,货物经常被浸湿。刘易斯在1805年8月6日西行途中记录了其中一次经历:“我们卸下所有独木舟的货物,打开并晾晒被浸湿的物品。每艘独木舟的部分货物包括装火药的铅罐,这些铅罐丝毫未损,尽管有些在水下浸泡了一个多小时。我们装在一个密封木桶里的约20磅火药——至少我们认为密封得够好——却被浸湿完全报废了。如果不是我想出的这个方法——用软木塞和蜡密封好的铅罐——其他火药也会遭遇同样的命运。在这个地区,空气非常纯净干燥,任何木制容器,无论木材处理得多好,如果不装满液体就会开裂或收缩。”

后来,在克拉特索普堡(Fort Clatsop)过冬时,刘易斯于1806年2月1日写道:“今天我们打开检查了所有存放在铅罐中的弹药。我们发现……火药状态良好,和刚装进罐子时一样干燥,尽管由于各种意外,所有火药都曾在水下浸泡数小时……如果不是那个巧妙的方法……我们现在连一发火药都不会有了……我们有充足的储备可以支撑返程,而且我们总是小心地在每艘独木舟里放一部分……在这条4000英里、完全由野蛮人居住的路线上,这是我们获取食物和自卫的唯一希望。”

可以推测,野外装备中包括了熔铅用的长柄勺,以及刘易斯1803年申请单中列出的铸弹模具。他还获得了”500块上等燧石、通条或枪膛刷(wipers or gun worms)、退弹螺丝(ball screws)、火药角(powder horns)、弹药袋和备用枪机零件”。《日志》中提到的”定装弹药”表明当时备有一些预制的纸壳弹药。发票显示,公共物资供应官向刘易斯发放了装这种纸壳弹药的”弹药盒”。

总结而言,关于这些最早的山地人所使用枪械的故事,应强调以下几个重要事实:

“有备无患”始终是领队们最重视的事项。对武器和弹药的正式检查频繁而彻底,几乎到了令人难以忍受的程度。

威廉·克拉克上尉、猎人乔治·德鲁亚尔以及许多队员的射击技术都非常出色。约翰·科尔特、约翰·希尔兹和菲尔兹兄弟在这方面受到特别表彰。

气枪作为狩猎工具作用不大,但在与印第安人打交道时却是”大魔法”。

当时的燧发枪在猎杀除灰熊以外的所有猎物时效果出奇地好。

1804年9月25日,当提顿苏族人在今南达科他州皮尔市对面、巴德河河口试图欺压北上的探险队时,三门旋转炮(一门常规小型火炮和两门安装在旋转架上的喇叭枪(blunderbusses))的威慑可能”挽救了局面”。

刘易斯和克拉克向内兹珀斯人(Nez Percé)提供了几支枪,由此参与了美国西部枪械边界的扩展;1806年他们将旋转炮赠送给希达察人(Minnetarees),使西部印第安人首次拥有了火炮。(值得一提的是,此后印第安人获得火炮的情况极为罕见。)

唯一一次因枪击导致印第安人死亡的事件发生在1806年7月27日,刘易斯上尉”在30步的距离上……射穿了”一名冒犯者皮根人(Piegan)的”腹部”。刘易斯只是简单地称他的武器为”我的枪”,从前后文来看,这似乎一直是一支长步枪。一些作者认为这名印第安人并未死亡,但1807年印第安人向加拿大人大卫·汤普森提供的证词,以及刘易斯1806年10月14日的”太平洋航行概述”都证实,这名印第安人以及在同一场战斗中被列兵鲁本·菲尔兹用刀刺伤的另一名印第安人,确实当场死亡。

现存收藏中没有公认的、无可争议的刘易斯和克拉克枪械遗物。有一支枪可能与刘易斯和克拉克探险队有关,那是一支.58口径的滑膛枪,由国家公园管理局拥有,保存在奇卡莫加-查塔努加国家军事公园的克劳德·E·富勒收藏中。富勒先生留下了一份文件,表达了他相信这支枪确实由探险队某位成员携带过的看法,但证词中没有提到具体是哪位成员。这支枪原来的燧发机构已被击发式系统取代,后来的枪机板上刻有”A. W. Spies”的名字。据记载,枪匠斯派斯最早活跃于1820年。这支枪的黄铜枪托底板似乎是原装的,上面刻有”T. Hill. Charlotte”。已知T·希尔在19世纪头十年于佛蒙特州卡洛塔制造枪械。因此,这支枪至少有一丝可能是刘易斯和克拉克的枪械。

美国猎人涌向刘易斯和克拉克探险队所发现的海狸栖息地,这一热潮甚至在探险队返回文明世界之前就已开始。刘易斯上尉遭受枪伤后不久,他的分队遇到了两位来自伊利诺伊的猎人——约瑟夫·迪克森和福雷斯特·汉考克,他们已经跟踪刘易斯和克拉克探险队两年了。刘易斯在1806年8月12日的日志中写道:“我向他们简要描述了密苏里河的情况,列出了上游最显眼的溪流和著名地点的距离,并向他们指出了海狸最多的地方。”此时,刘易斯和克拉克探险队发生了一次重要的人员分离:约翰·科尔特获准加入迪克森和汉考克。三人组向西进发,由此迈出了开启落基山皮毛贸易的第一步。随着归来的探险者们传播关于海狸资源丰富水域的消息,定居点的众多猎人和商人开始组织起来,准备采取更大的行动;一年之内,就有上百个人和公司获得了在密苏里河进行贸易的许可证,还有更多人在没有正式许可的情况下开始了贸易活动。

曼努埃尔·利萨在大角河口建造的曼努埃尔堡,为山区贸易提供了第一个美国据点。利萨是实力较强的公司之一的负责人,1807年春天带领约四十名猎人沿河而上来到此地。刘易斯和克拉克探险队的四名成员加入了这个野外组织,而威廉·克拉克此时已是准将兼圣路易斯美国印第安事务代理人,他是利萨公司的推动者,最终也成为股东之一。1807至1808年间,利萨的手下分散到落基山脉各部落中,山地人(Mountain Man)的事业就此起步。这些猎人兼商人当然全副武装,但遗憾的是,没有留存下来的申购单、发票或枪支清单。

1806年约翰·科尔特获得刘易斯和克拉克的许可离队时,他得到了”几件对他的探险有用的物品”。礼物中提到了火药和铅弹,但枪械本身却没有具体说明——这种遗漏与许多旧文献未能满足枪械研究者好奇心的常见情况完全一致。偶尔,枪械本身会实实在在地出现在研究者面前,等待人们对围绕它们的传说进行考证。至少在某些时候,那些被吹捧的枪械及其故事是无可辩驳的。对于研究者来说,失去像约翰·科尔特的武器这样下落不明的枪械,其失望程度可能不亚于发现一个珍贵故事中的错误或欺骗,从而实际上失去一件本已在手的藏品。

如果有人想推测约翰·科尔特1806年返回荒野时携带的是什么枪械,可以有理由认为他保留了他的美国M.1803型步枪。刘易斯上尉在目标问题上多次表明立场;他的著作清楚地表明,他认为西部皮毛贸易是”发现军团”的主要目的之一。为这一事业贡献一支政府所有的枪械,与刘易斯和克拉克向夏延人等部落赠送的”示好”礼物完全一致——夏延人希望学习如何加工和销售海狸皮。在科尔特的情况下,这支政府枪械可能与送给内兹珀斯人和曼丹人的礼物一样,被记录为”消耗品”而核销。

经过一年艰苦的独立生活后,约翰·科尔特在1807年决定放弃作为自由猎人的独立身份。当他还在密苏里荒野时,遇到了北上的利萨队伍,并签约成为一名雇工(engagé)。他的经验和影响力几乎立即为利萨发挥了重要作用。研究过他故事的几位学者一致认为,正是由于科尔特的建议,曼努埃尔·利萨才将他的堡垒建在黄石河而非密苏里河上。如前所述,除科尔特外,利萨队伍中还有三名刘易斯和克拉克探险队的前成员:乔治·德鲁亚尔、约翰·波茨和彼得·怀泽。据推测,科尔特仍然携带着他的美国M.1803型步枪。如果这种军用武器在利萨探险队中得到更广泛的使用,很可能就是在这些老兵手中。

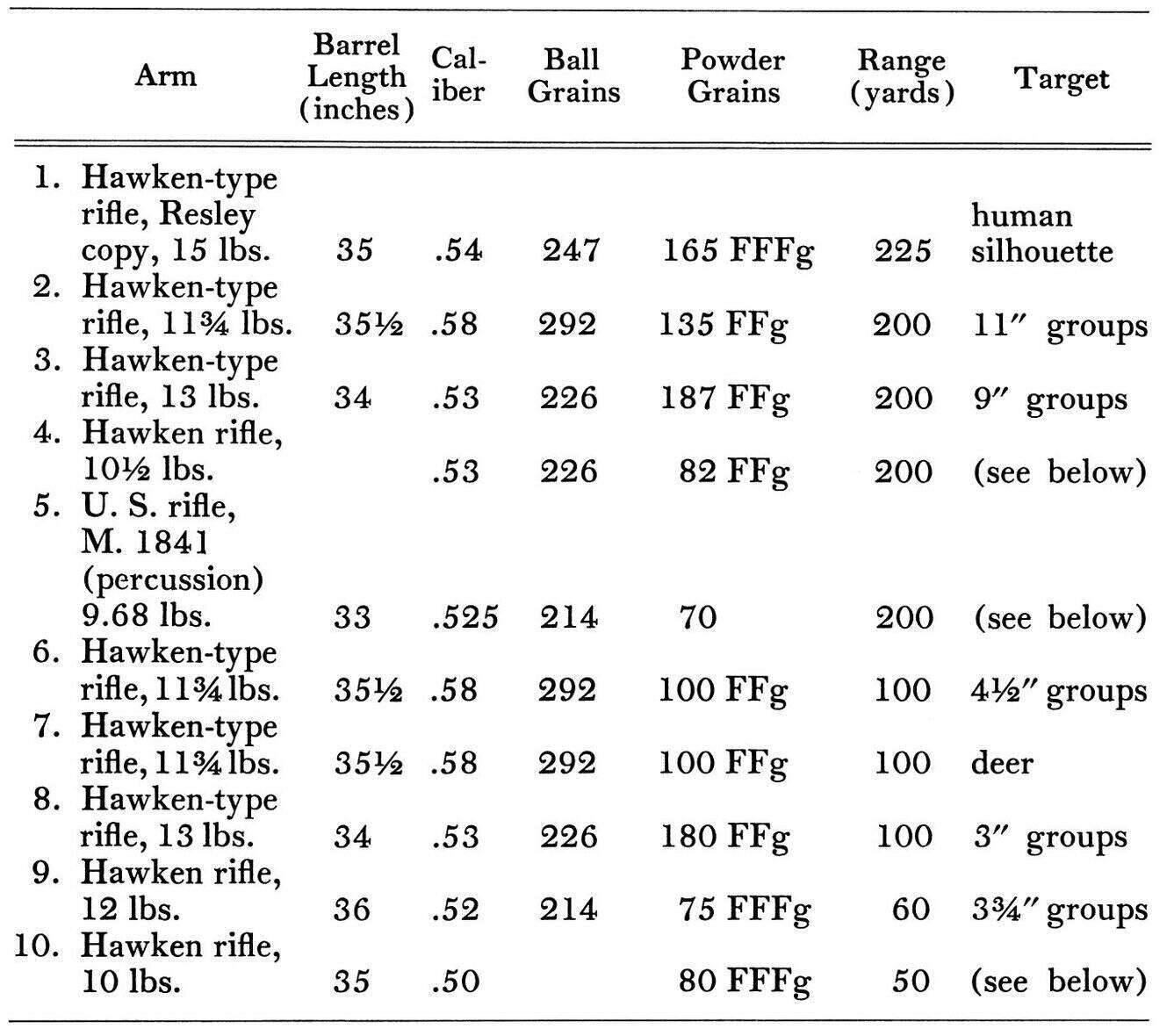

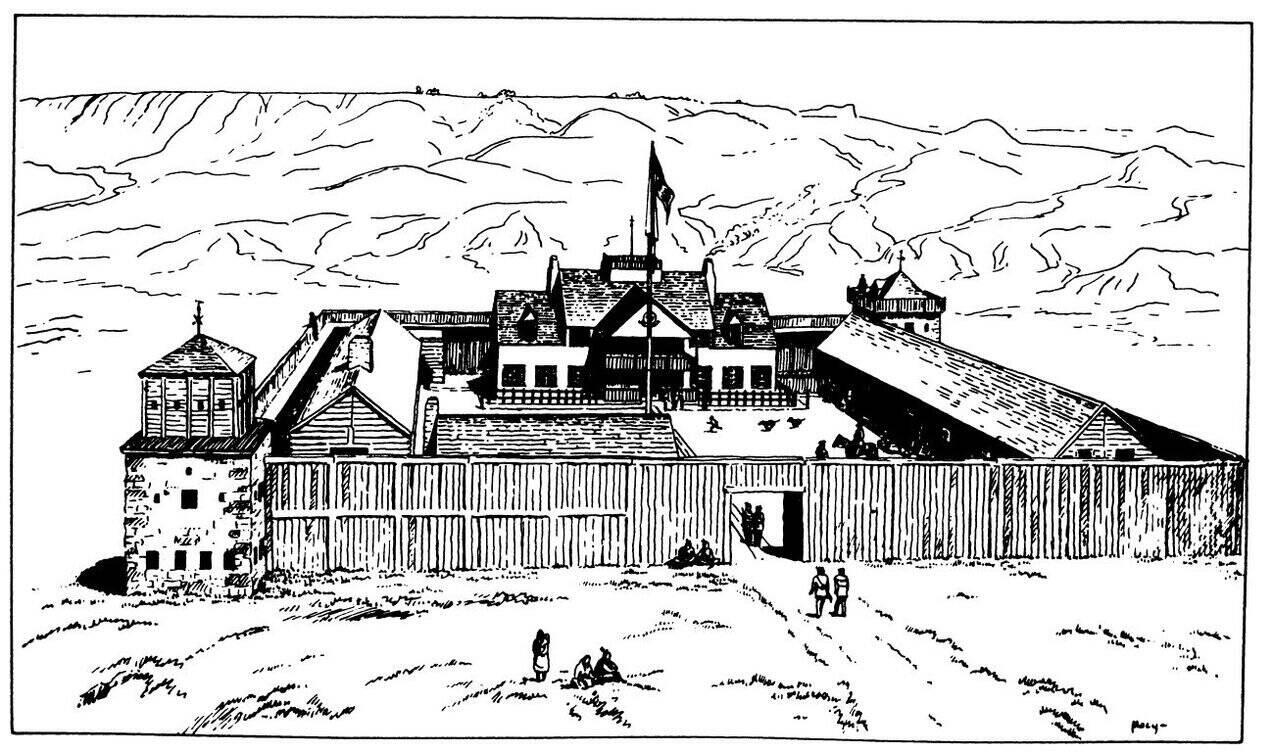

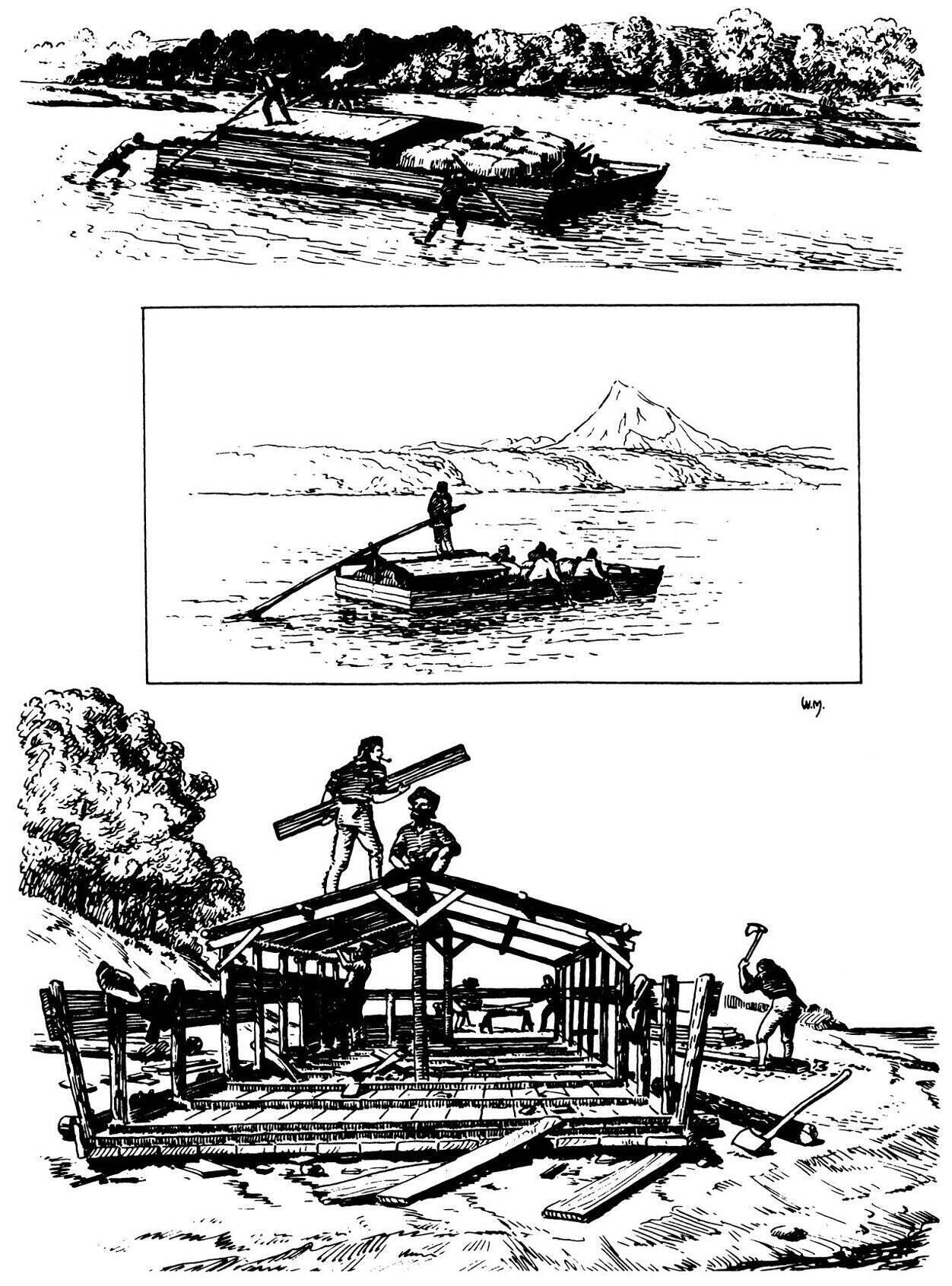

图5. 上密苏里河第一个美国贸易站。

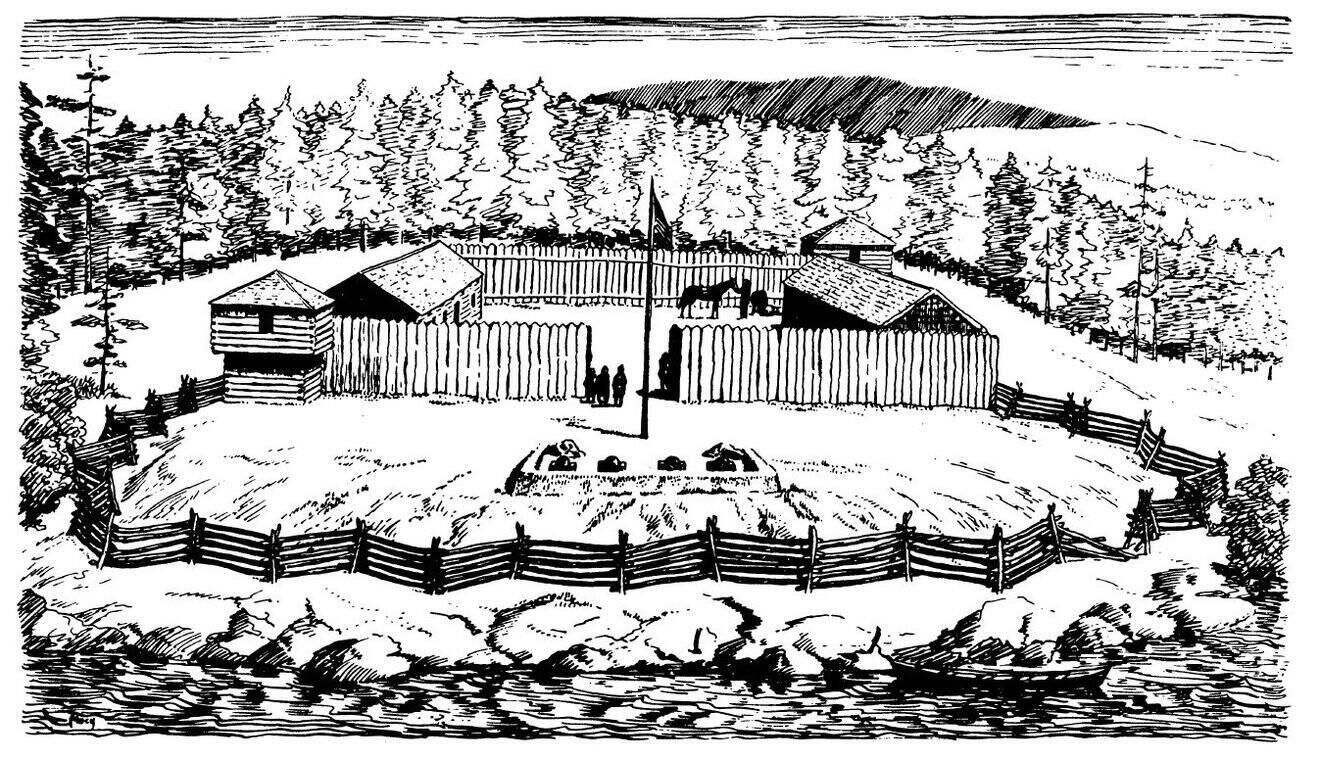

1807年秋,利萨的曼努埃尔堡在大角河与黄石河交汇处建造中。这个美国人建立的第一个贸易站所提供的贸易服务令克罗印第安人和平头族(Flatheads)非常满意,却引起了黑脚族(Blackfeet)的强烈仇恨。凭借利萨交易的枪支,平头族对黑脚族发动了成功的战争。黑脚族则反过来对白人商人发动战争——这种敌对状态贯穿了山地人时代的大部分时期。绘图:威廉·梅西,圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

但没有证据。也没有关于丽莎使用长步枪的具体实例记录。然而,正如刘易斯和克拉克探险队成员的情况一样,丽莎的许多手下从小就熟练使用”肯塔基”步枪,因此可以断定,当时文献中提到丽莎手下携带的”步枪”通常指的就是长步枪。其中一处记载来自乔治·德鲁亚尔谋杀案审判中的宣誓证词。1807年,在密苏里河奥塞奇河段,丽莎命令德鲁亚尔”不论死活”把一名逃兵带回来,德鲁亚尔随即追击并射杀了正在逃跑的安托万·比索内特。1808年8月德鲁亚尔返回圣路易斯后,他因谋杀罪被拘留、受审,最终被判”无罪”。在诉讼过程中,一位名叫安特·杜布勒伊的人作证说:“曼努埃尔命令道,’乔治,去把这个巴赞找回来。’德鲁亚尔先生拿起他的步枪,和贝尼托一起离开了。他们离开后不久,我听到一声枪响,大约半小时后德鲁亚尔先生回来说他开枪打中了巴赞,但没打死。他要人把伤者抬回营地。”1808年10月12日的《密苏里公报》提供了更多细节:“子弹从他背部靠近肩胛骨的位置穿入……丽莎先生为他(比索内特)弄了一条独木舟……催促他赶往圣查尔斯……但他第二天就在独木舟上死了。”

曼努埃尔·丽莎是西部毛皮贸易的重要人物,直到1820年去世。此后,他的公司——密苏里毛皮公司在约书亚·皮尔彻的领导下,又在上游河段活跃了十年。公司拥有坚固的贸易站、众多的船只和庞大的队伍。在其鼎盛时期,公司向克罗族、平头族、波尼族、奥马哈族、奥托族、苏族和艾奥瓦族等部落交易了大量枪支。公司雇员在最活跃时期约有300人,如果能描述他们的武器装备,将为我们提供燧发枪时代山地人武器的良好横截面。遗憾的是,没有相关描述,而现今收藏品中能追溯到密苏里毛皮公司的古董枪支也寥寥无几。

丽莎同时代受雇于约翰·雅各布·阿斯特的人提供了一些弥补这一记录空白的信息。1813年秋天,阿斯特将阿斯托里亚据点输给西北公司的情况引起了美国国会的高度关注,最终导致了迟来的听证会。公开发表的记录包括阿斯特先生关于阿斯托里亚人武器的个人陈述(详细清单)。这份重要材料在我们的附录B(第402-407页)中有所分析。在太平洋毛皮公司转让给英国西北公司的全部武器装备中,价值约18,000美元,却没有一支步枪、步枪零件或步枪配件。人们可能会草率地得出结论,认为阿斯托里亚人对步枪有所排斥。这种推断是错误的。罗伯特·斯图尔特、加布里埃尔·弗朗谢尔、罗斯·考克斯、亚历山大·罗斯和威尔逊·普莱斯·亨特为我们留下了关于阿斯托里亚人事务的亲眼见证。他们在叙述中写到了”步枪”。他们没有具体说明所用步枪的类型,但显然不是指滑膛枪;从逻辑上讲,我们认为他们所说的就是长步枪。

支持阿斯托里亚人拥有长步枪这一理论的具体证据,来自于在蛇河河底打捞出的非常有趣的遗物,地点就在1811年11月初亨特遭遇灾难的附近。亨特的西行队伍在改用独木舟后遭遇了不幸;湍急的蛇河简直是一个死亡陷阱。拉姆齐·克鲁克斯——后来他的名字出现在大量手稿集《美国毛皮公司文件》上——首先遭遇了翻船。他的船在”大锅瀑布”(Caldron Linn)翻覆,一名船员溺亡,货物沉入河底。在下游数英里处,靠近今天爱达荷州默托的地方,又有四艘独木舟沉没。前面提到的遗物据信代表了其中一艘独木舟的部分行李。1938年水位异常低落期间打捞出的阿斯托里亚人物品中,有三支锈蚀的枪支残骸。其中两支燧发枪有八角形枪管,一支相当完整,长44英寸。另一支八角形枪管已锈穿,剩余部分长33英寸。第三支是一把轻型燧发枪,可能是西北贸易枪,枪管较短。

1938年,在爱达荷州默托附近的蛇河河底打捞出两支长步枪的残骸。正是在这一带,1811年11月亨特的几艘独木舟在汹涌的河水中翻覆。据信这些锈蚀的碎片是陆路阿斯托里亚人武器装备的一部分。它们现为爱达荷州历史学会(博伊西)所有。图中带有击发装置的遗物是一支贸易滑膛枪;发现时步枪的击发装置已不在枪身上。绘图作者:格伦·戴恩斯。

这些珍贵的枪支被爱达荷州历史学会博物馆(博伊西)收藏。其中一支步枪,编号1886,爱达荷历史博物馆藏品,借给了国家公园管理局,现陈列于怀俄明州大提顿国家公园穆斯的毛皮贸易博物馆(见图6);其余藏品在博伊西。

阿斯托里亚人的继承者,北西公司的雇员告诉我们,1814年1月他们在哥伦比亚河沿岸的猎人使用步枪猎杀鹿和麋鹿。十多年来,某些英国军队一直使用他们的.70口径短管贝克步枪——由伦敦枪匠以西结·贝克制造——但这是一种军用武器,仅限于在相对较少的步枪连中使用;没有理由相信乔治堡和哥伦比亚河其他地方的加拿大人得到了这种枪,也没有理由假设他们拥有除”肯塔基”之外的任何步枪。

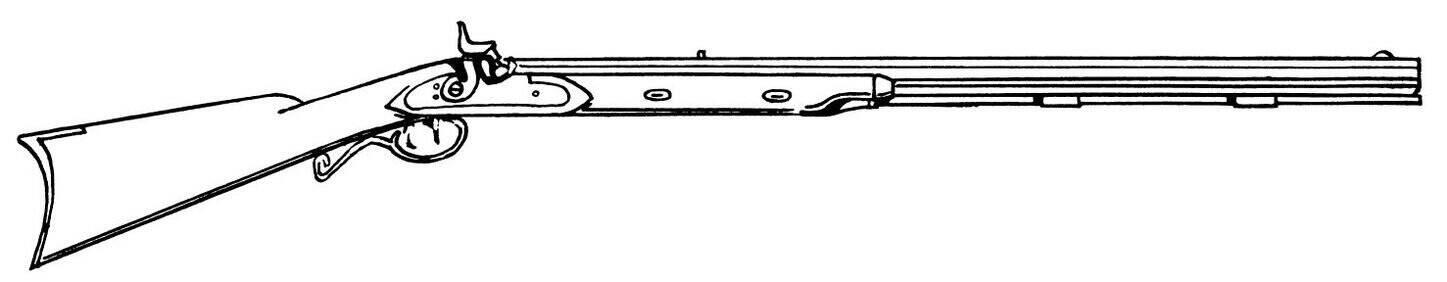

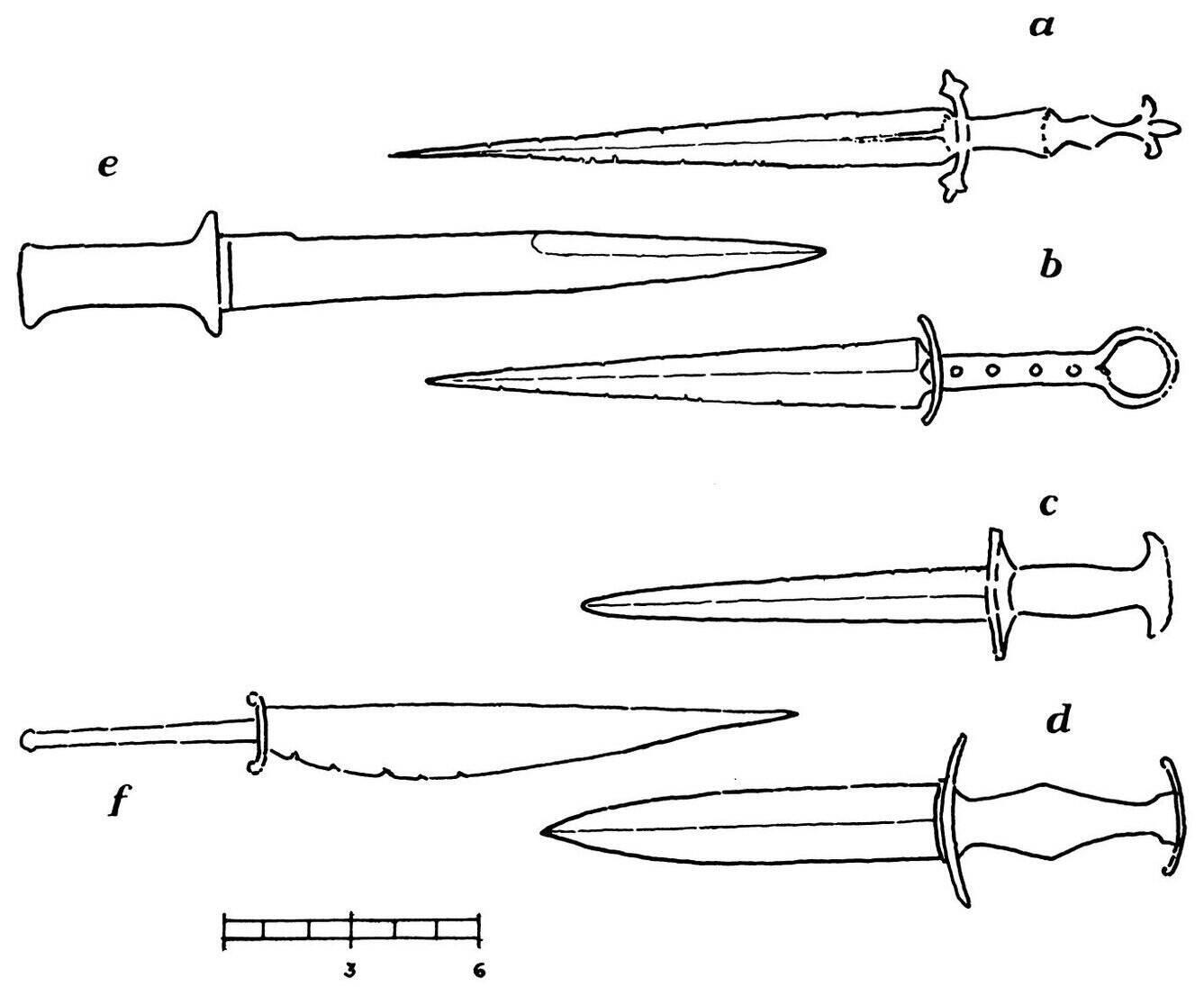

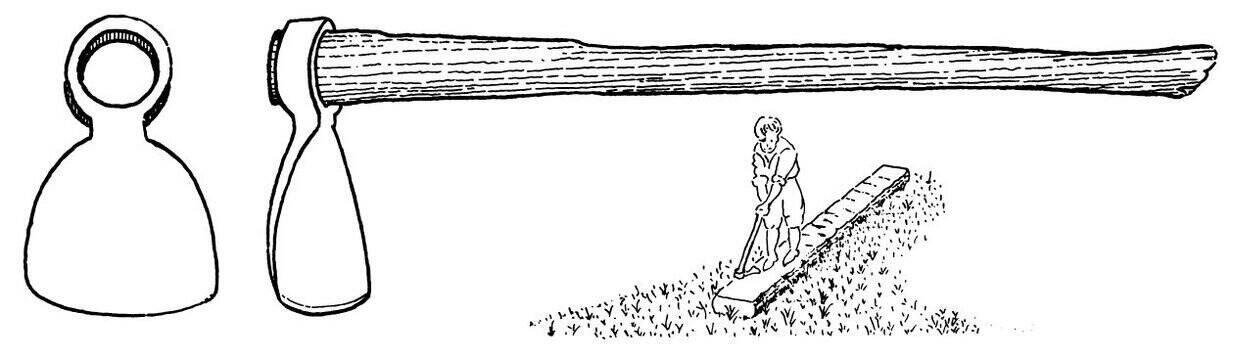

1812年战争期间,美国人与远西印第安人的贸易几乎停滞,但在1820年代初期,活动重新活跃起来。当时派遣队伍沿密苏里河进入落基山脉的几家毛皮公司仍在推广使用长步枪。西部人手中传统肯塔基步枪的第一个重大变化只是增加了口径,相应地增加了枪管重量。但是,正如其他一些捕猎装备(例如钢制陷阱)一样,长步枪很快在山地人手中经历了一些更剧烈的变化。长枪管、枪口沉重的”松鼠步枪”,即使加大到发射更重的弹丸,对于在西部荒野中骑马的捕猎商人来说也绝非完美武器。它装填困难,在马鞍上或崎岖小道上操作笨拙,而且原始设计的口径通常对大型猎物——或敌对印第安人——来说太小。对于一小部分先驱山地人兄弟会来说,半托、短管、.52口径的美国步枪M.1803(图2d)已经被认为是一种优越的武器。逐渐地,对类似民用短步枪的普遍而广泛的偏好传达给了枪械制造商,于是诞生了半托武器,最初被称为”山地步枪”。这种武器类型的诞生大约与击发系统开始取代燧发枪同时发生。典型的山地步枪与肯塔基燧发枪的不同之处在于:枪管更短、口径更大、半托、更重的”握把”,通常枪托下垂更少。枪托经常使用黑胡桃木或枫木以外的其他硬木。弹药盒(如果有的话)是椭圆形而非长方形。它始终保留了长步枪的贴肩枪托底板,早期武器的定位扳机也很常见。

如果认为短管步枪在美国”山地”步枪出现之前不存在,那就错了。1702年,圣雷米详细描述并图解了法国军队为每个骑兵团的一个卡宾枪连(carabiniers)装备的全托膛线卡宾枪。这种枪有32英寸的枪管,“从枪膛到枪口都有旋转膛线”。同时,中欧的运动步枪通常也缩短为相对较短的武器(30至36英寸的大口径枪管),始终全托至枪口。德国猎兵枪(Jager),肯塔基步枪的直接祖先,就属于这一类。到1800年,英国为其步枪旅采用了短步枪——贝克步枪,全托,30英寸枪管。如我们所见,美国步枪M.1803也在本世纪头十年产生了影响。

所有这些短管步枪都是燧发枪,除了M.1803外都是全托。半托步枪在枪管下侧从尾管到枪口三英寸处焊有金属肋条。通条管固定在肋条上(图2d)。这一结构特征最终成为山地人最爱的”平原”步枪的恒定特征,这种步枪在M.1803仍被军方使用时就已作为可识别的民用类型出现。

约翰·巴索蒂在他的《山地人与山地步枪》中提出了一个与此相关的想法:“大约1807年,雅各布·霍肯来到圣路易斯村。当时人口稀少,二十多岁的枪匠霍肯到达时可能认识一些刘易斯和克拉克探险队的老兵,他可能听过关于哈珀斯费里步枪[美国M.1803]为他们提供良好服务的第一手描述。这是一个有趣的推测。”一些作家对这里的关联性提出异议,但我同意这是一个”有趣的推测”。

霍肯最早的圣路易斯步枪是按照传统”肯塔基”形象制造的燧发枪,只是有时结构庞大、口径大——强大的水牛枪。随着时间推移,他缩短了枪管长度并采用了半托特征,但燧发机构仍然保留。这一时期的许多其他步枪制造商也做了同样的事情,但他们通常坚持”肯塔基”的较小口径。图7展示了一支未标注日期的这种类型步枪。36英寸八角形枪管上用花体字标有”N. Kiles”。弹药盒延续了”肯塔基”步枪的传统。凯尔斯先生可能就是记录中在十九世纪早期几十年间在俄亥俄州杰克逊县浣熊溪制造步枪的内森·凯尔。无论如何,这支武器的制造者并非迎合水牛猎人;口径是.33,可以安全地假设潜在客户不是平原居民。

图7. 中西部版本的”平原”类型

36英寸枪管上刻有手写体”N. Kiles”字样。口径为.33,火药盒采用”肯塔基”风格。1820年代和1830年代,宾夕法尼亚州和中西部的许多制造商生产了这些平衡性更好的步枪。多年前,这件藏品曾在加利福尼亚州圣安娜的詹姆斯·E·塞文的库存中。绘图作者为格伦·戴恩斯。

图8展示了在海狸贸易大部分时期分发给山地人的”标准”击发式霍肯步枪。这件标本是著名的吉姆·布里杰(“老盖布”)的私人武器,几乎在每个细节上都与曾属于基特·卡森、马里亚诺·莫德纳、埃德温·T·德尼格和詹姆斯·克莱曼的霍肯步枪相似。这些与山地人有关的遗物被保存在美国各地相距甚远的公共和私人收藏中。除了这些遗物外,同款霍肯型号还收藏于洛杉矶县博物馆、北达科他州历史学会、圣路易斯密苏里历史学会、旧金山加利福尼亚先驱者协会、俄亥俄州哥伦布市的约翰·巴索蒂收藏、杰拉尔德·福克斯收藏以及众多其他收藏中。巴索蒂先生调查了约七十五支霍肯步枪。密苏里历史学会博物馆中的一支霍肯步枪因附有一位参与其制造的枪匠的亲笔证词而与众不同。1896年,霍勒斯·凯普哈特从圣路易斯的一位经销商处购买了一支全新的无标记平原步枪。凯普哈特认出了他发现的这支枪具有霍肯特征,但仍寻求确认。他拜访了年迈的查尔斯·西弗,这位老人曾是霍肯工坊的枪匠。西弗取下了枪机。

图7 中西部版本的”平原”型步枪。

图8 吉姆·布里杰的霍肯平原步枪。

当击发系统普遍受到青睐时,著名的圣路易斯霍肯工坊已经相当”标准化”了这里展示的型号。口径很大,枪管金属重量足以承受猎杀野牛的山地人使用的重装药。没有突出的凸起或刺会妨碍匆忙中的猎人,这支武器在各方面都很流畅,同时又足够坚固,能够在艰苦的环境中经受粗暴使用。它作为山地人的最爱而闻名。展示的标本收藏于蒙大拿历史学会博物馆。绘图作者为格伦·戴恩斯。

“是的,这是正宗的霍肯步枪。这个枪机是我亲手做的,天哪,四十多年前了。”

霍肯步枪枪管上可能刻有雅各布或塞缪尔·霍肯的名字,也可能完全没有可见标记。兄弟俩雅各布和塞缪尔从1822年开始合伙经营,直到1849年雅各布去世。此后,塞缪尔继续经营业务,直到1861年将其出售给霍肯工坊的一名工人约翰·P·盖默。盖默直到1915年才结束这项业务。

山地人时代晚期的典型霍肯平原步枪有一根沉重的34英寸八角形枪管,约.53口径(半盎司圆球,214格令),低矮瞄准具,定位扳机(set trigger),击发式枪机带有一个特殊的钢制篮状结构(“蜗牛”)包围着火帽座(nipple),半枪托(half stock),通条(ramrod)固定在金属肋条下,坚固的枪托,新月形枪托底板(butt plate),全枪重量为10½至12磅。由于其作为边疆人武器的特殊品质,它赢得了山地人枪械登峰造极之作的声誉。“从威廉·阿什利首次在密苏里河及落基山脉以外的探险,到基特·卡森在陶斯的最后岁月,霍肯这个名字刻在步枪上就是品质的保证。”

图9 基特·卡森和他的霍肯步枪。

华盛顿·欧文写道:“有了他的马和步枪,他独立于世界,蔑视一切束缚”(《博纳维尔上尉历险记》)。插图来自D·C·彼得斯《基特·卡森的一生》(1873年)中的版画。钢笔画改编作者为格伦·戴恩斯。

霍肯文献理所当然地相当丰富。幸运的是,圣路易斯枪械爱好者和文人霍勒斯·凯普哈特在一些当事人还在世时就对霍肯产生了浓厚兴趣。凯普哈特关于杰克和萨姆·霍肯及其作品的首篇公开报告发表于1896年10月1日的《射击与钓鱼》杂志。他采用学术方法,逐字记录了对塞缪尔和E·W·霍肯的采访,并将所得手稿存放在圣路易斯密苏里历史学会图书馆。随后,他于1920年2月21日在《星期六晚邮报》和1924年4月15日在《美国步枪手》杂志上发表了关于霍肯步枪的文章。J·P·H·盖默在凯普哈特工作的鼓励下,获得了塞缪尔·霍肯的手稿《回忆录》,并于1940年6月在《枪械交易商》杂志上发表了第一手资料《霍肯-盖默的故事》。这些原始资料为许多作家提供了关于霍肯企业的基础材料。这些著作已被广泛出版和传播。

在圣路易斯经营的头二十年里,霍肯兄弟几乎没有遇到本地竞争。从1830年代到1855年,克里斯蒂安·霍夫曼先是与胡伯先生合伙,后来又与特里斯特曼·坎贝尔合作,在圣路易斯制造精良的半托步枪。到1840年,J·F·迪特里希和弗雷德里克·海林豪斯已经建立了工厂。迪特里希因其重型野牛步枪而颇负盛名。大约在1849年雅各布·霍肯去世时,H·E·迪米克进入了圣路易斯市场,几年后F·科克斯罗泽公司和伊曼纽尔·克莱因亨也相继加入。这六人及其同事制造的步枪质量并不逊色,他们的总产量也相当可观——然而他们的作品并没有像霍肯那样在历史上留下如此深刻的印记。造成这种情况的原因之一是,在一个关键时期,霍肯步枪与无处不在的山地人(mountain man)结下了”姻缘”。另一个事实是,霍肯的生意持续了更长的时间——如果算上盖默尔时期,大约有一百年的不间断生产。在宾夕法尼亚州和纽约州,许多步枪制造商在西部海狸狩猎的年代生产了值得称道的短步枪。威廉·比林赫斯特,纽约州罗切斯特,1838年起;B·D·吉尔,宾夕法尼亚州兰开斯特,1830年起;戈尔彻与巴特勒,费城,1830年代;詹姆斯·戈尔彻,费城,1833年起;约翰·克里德,费城,1820年起;J·帕尔梅蒂尔,纽约州波基普西,1835年起;S·舒拉尔,宾夕法尼亚州利物浦,1820年起;帕特里克·史密斯,纽约州布法罗,1835年起;亚历山大·赖特,纽约州波基普西,1835年起;以及安德鲁·沃夫林,费城,1835年起,这些人因其典型的击发式半托运动步枪样品在当今收藏中而引人注目。从地理和用途的角度来看,并非所有这些都是”平原”步枪。

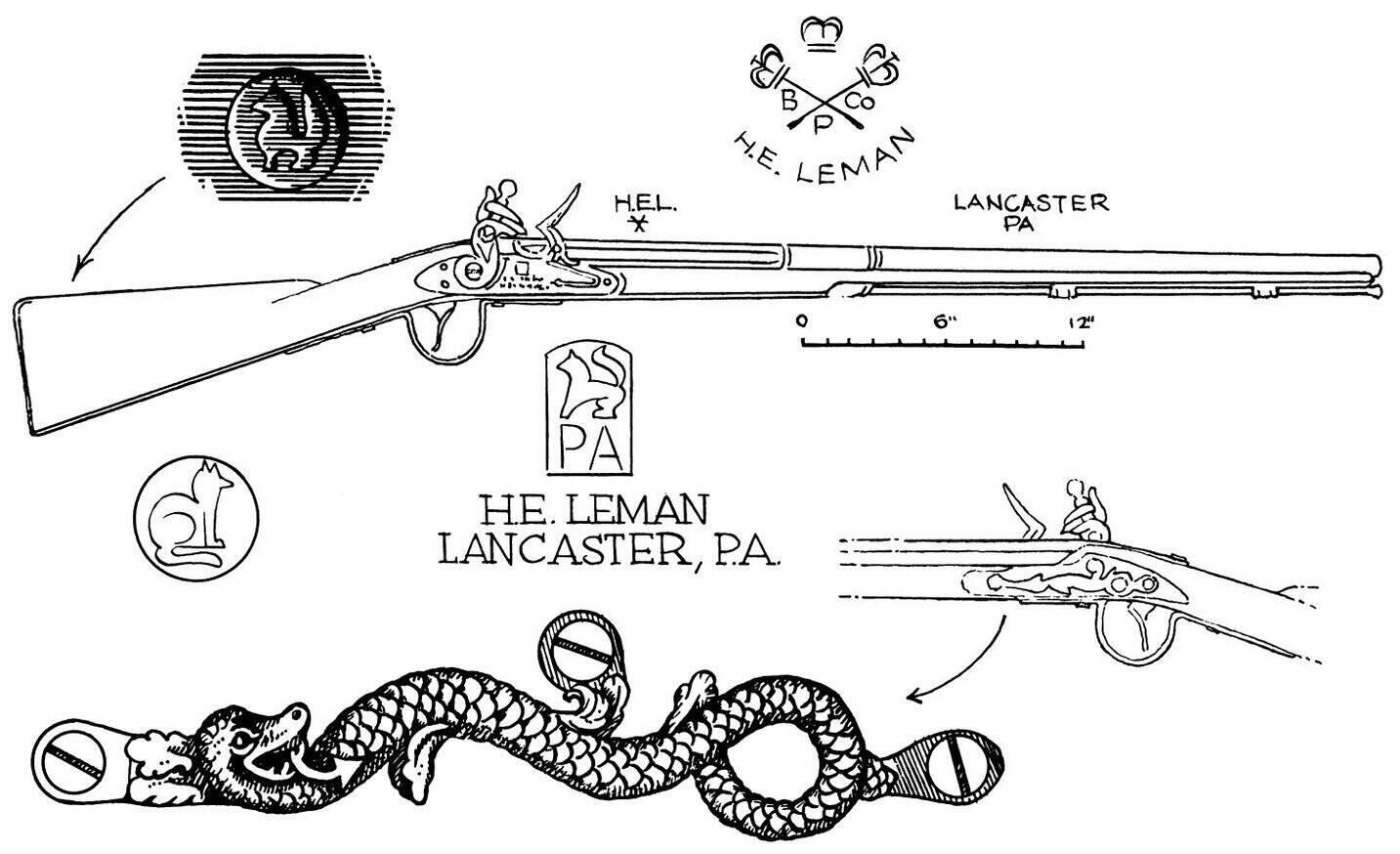

乔治·W·特赖恩,费城;亨利·E·莱曼,宾夕法尼亚州兰开斯特;以及J·亨利父子公司,费城和博尔顿,当时为西部贸易制造平原步枪,但他们产量中相当一部分是印第安人步枪(两者之间的区别往往很微妙),这些在第70-75页有所论述。1850年代、1860年代及以后还可以列举出十几家其他制造商。一些欧洲制造商也为美国人提供了平原型步枪,如基尔的C·斯文森;格恩罗德的摩根罗斯;居斯特罗的C·耶克尔;伦敦的詹姆斯·珀迪;以及哥本哈根的德尔科明。到1845年,半托前装步枪已成为公认的美国运动步枪,“一种适合任何人在任何地方使用的平原型步枪”。

枪械制造商们并不满足于仅限于生产简洁高效的单管步枪。并排圆管的双管步枪;带有旋转上下管和单击锤的双管步枪;旋转三管组合枪,步枪和霰弹枪结合;类似”胡椒瓶”(pepperbox)式的四管步枪;以及旋转弹仓步枪和卡宾枪,如科克伦和柯尔特,都在平原步枪时期争相获得青睐。许多推出创新产品的工厂位于纽约州:萨拉托加斯普林斯的B·W·阿姆斯登;波基普西的B·W·贝里(制造科克伦旋转武器);特洛伊的纳尔逊·刘易斯;詹姆斯敦的H·V·佩里;丹维尔的W·罗伯茨;以及怀特霍尔的A·塞尔登。老牌可靠的费城约翰·H·克里德和宾夕法尼亚州利物浦的约翰·舒勒制造了一些最好的双管步枪,而帕特森(新泽西州)的柯尔特产品在这一时期预示着枪械发展的黄金时代,这是当时的猎人-贸易商们几乎没有意识到的。这些”特种产品”在山地人中并不流行,但在海狸贸易结束之前,确实有一些在远西地区得到了试用。

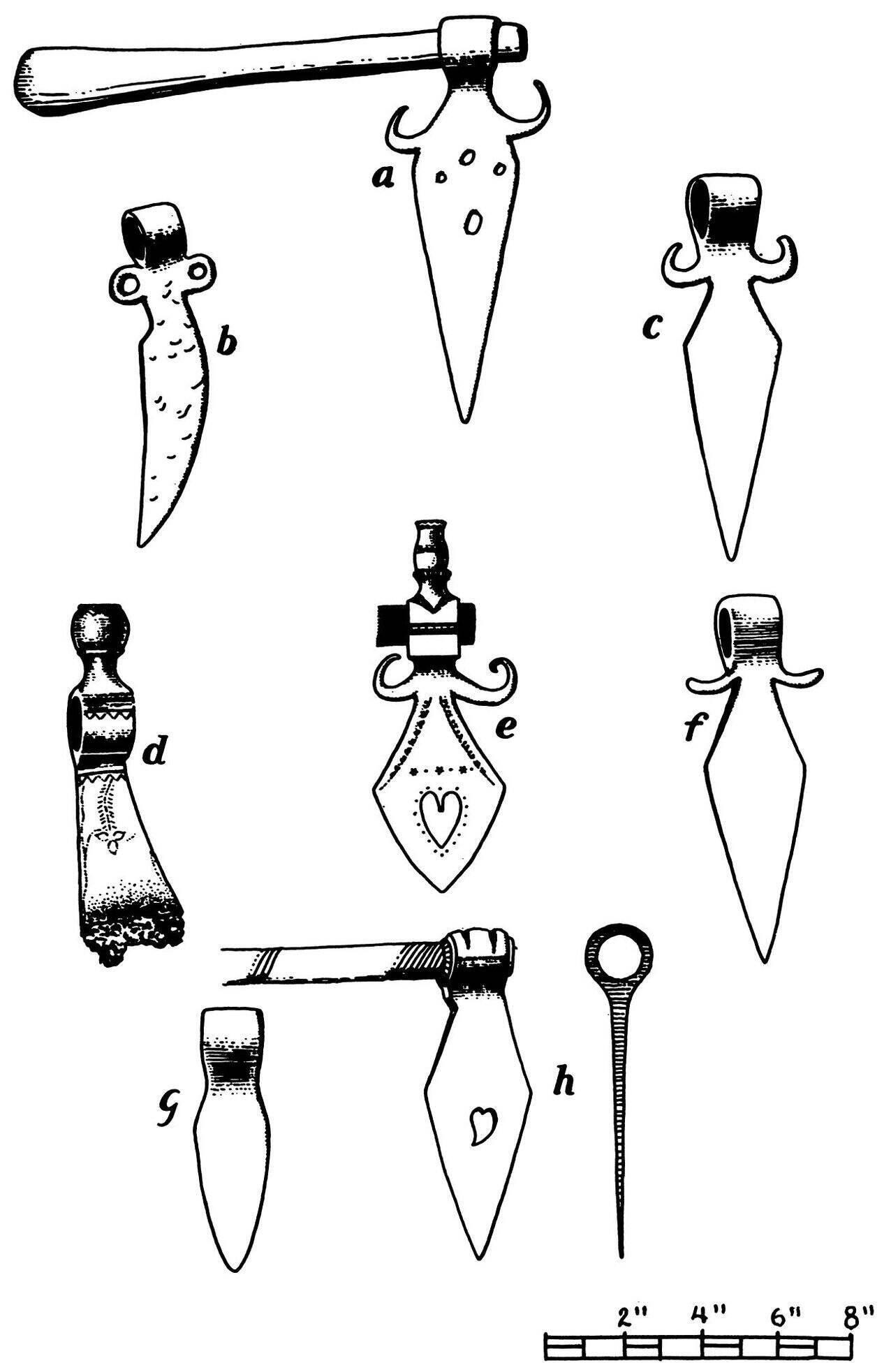

在印第安贸易和国际政治中,凡是殖民地美国人与土著分享枪支的地方,都引起了巨大的轰动。法国人早在1620年就开始小规模地向圣劳伦斯河流域的印第安人分发枪支;1623年马萨诸塞的英国人开始武装印第安人;而注定在早期贸易中成为领导者的荷兰人,在1640年代武装了易洛魁人。当时新成立的哈德逊湾公司从1670年代起在北方地区开展了相当规模的枪支贸易,到18世纪初,法国人和英国人都在向深南地区和密西西比河以西的地区运送枪支,其中一些地区后来成为山地人的活动区域。这些开端对19世纪的贸易产生了重大影响,但这个故事太长,无法在此详述。

然而,在这一点上,将我们的注意力集中在枪支贸易中那个至关重要的实体——西北枪(Northwest gun)上似乎很重要。这种有趣且真正具有重要意义的武器类型在过去二十年里受到了武器历史学家的大量关注。围绕它的许多谜团和误解已经被消除。

“西北枪”这个名称并非源自西北公司(North West Company)。早在1761年,哈德逊湾公司的内部通信中就有”西北枪”的记载。1777-1778年,在苏必利尔湖以北进行贸易的约翰·朗在他的日记中写道:“我给……队伍中的八位酋长每人一支西北枪。”(西北公司的持久组织直到1783-1784年才完成。)19世纪初真正的西北人继续使用这个术语;例如,1811年为西北公司进行贸易的大卫·汤普森,在清点他带到山脉以西进行贸易的枪支时,列出了”8支西北枪”,每支价值16张海狸皮。

此时,“哈德逊湾燧发枪”、“伦敦轻型火枪”和”麦基诺枪”这些名称都指同一种贸易枪,也开始出现在文献中,但”西北枪”这个名称通常更为流行。正如人们所预料的,英国制造商生产了最早的这类贸易枪,而且最早的产品在许多方面与最后的产品相似。值得注意的是,最后一批可以说是昨天才刚刚下线的。

S·詹姆斯·古丁对哈德逊湾公司档案的研究,使他得以调查该公司在1674年至1781年这107年间采购的英国贸易枪的记录——总计约46,000支枪,由79家制造商生产,全部是伦敦公司。1684年之后,这些枪中大多数配备48英寸枪管;40英寸枪管紧随其后,而36英寸枪管在1717年之后也有相当数量。1699年之后不再出现54英寸枪管。

关于蒙特利尔各商人和西北公司(1783-1821)贸易枪的类似统计数据尚未整理发表,但汉森关注了”加拿大小贩”枪支的大致历史,并提供了延续上述哈德逊湾公司记录的数据。在1821年哈德逊湾公司与西北公司合并之前,为蒙特利尔商人供货的枪支制造商主要是伯明翰公司,这是一批完全不同的枪匠,显然与服务于哈德逊湾公司的伦敦工业毫无关联。两家贸易公司合并后,一些伯明翰公司首次收到哈德逊湾公司的订单,但有趣的是,他们被要求在伯明翰生产的枪管上打上”伦敦”字样。到这时,贸易枪的枪管长度已基本稳定在42英寸、36英寸和30英寸,这一”标准”方案除少数例外,一直延续到西北枪时代。

西北枪历史中并非每个细节都已被研究清楚,但一些重要之处现已有充分记录:

1683年,枪机外表面呈凸形。这一特征是哈德逊湾公司1683年12月5日的订单所规定的:“普通”枪和精制枪都要有”三孔圆形枪机”——这种样式在贸易枪的两百年历史中一直延续。

1700-1715年,“龙”形装饰(侧板)。古丁指出,某位托马斯·格林是哈德逊湾公司的官方枪支检验员,也是1715年为服务该公司的制造商制作样枪的人,他本人也是制造商,曾在一些手枪上使用”龙”形侧板。古丁先生绘制的这种十八世纪早期”龙”形图案显示它有两个固定螺丝。它是扁平、细长、相对较薄的,没有鳞片,头部和颈部没有向后弯曲贴在身体上,但其整体线条和造型与后来西北枪上的”龙”形图案非常相似,不太可能只是巧合。汉森独立研究发现,一种薄而扁平的”龙”形装饰,与格林手枪侧板相似但有三个螺丝,是英国安妮女王时代轻型火枪尺寸的通用燧发枪的特征。大约1700年,相当数量的这类枪被运往美洲。这种1700年侧板的照片出现在汉森《西北枪》一书的图版1B中。这些扁平的”龙”形图案与十八世纪下半叶开始出现在各种品牌成熟西北枪上的带鳞片”龙”形图案之间,几乎可以肯定存在关联。

1740年,特大号扳机护圈。枪械古董研究者很快就认识到大扳机护圈是贸易枪的显著特征。这是一种便于猎人在戴手套或连指手套时使用扳机手指的改进设计。古丁先生报告说,哈德逊湾公司1740年12月24日的会议记录指示所有公司枪匠”将护圈做得比通常更大”——这是迈向标准化的又一步。由此产生的大扳机护圈不仅在哈德逊湾公司的领域内延续,而且遍及美洲各地,在接下来的一个半世纪里,贸易火枪在这些地方得到使用。

因此,通过当时的文献,我们追溯了哈德逊湾公司内部一些特征的起源。诸如约.60口径的部分八角形薄壁枪管、全木托、带扁平黄铜底板的方形枪托,以及带肋黄铜通条导环等其他普遍特征,也是许多早期哈德逊湾公司贸易枪的特点,但当时的文献并未显示它们被明确定义为”标准”。尽管如此,它们延续下来并成为贸易枪传统不可分割的一部分。

现在我们来谈谈标记问题,这是汉森进行过全面研究的课题。汉森结论的核心是,蒙特利尔商人为其贸易枪采用的一个识别标记是”一只面向右侧的坐姿狐狸状动物,包围在直径0.4英寸的圆圈内”。这个”坐狐”标记被打在枪机火药池下方,通常也打在枪管顶部靠近枪膛处。已知的样本表明,只有服务于西北公司(1783-1821)的制造商使用过这个标记。

哈德逊湾公司在1821年重组并与西北公司合并时,采用了另一种狐狸标志。这个标志通常被称为”墓碑狐狸”,因为它以浮雕形式出现在一个形似普通墓碑的凹陷矩形印记内。这只坐姿狐狸面朝左侧,尾巴竖立。标志下方是字母”E B”。通常的位置是在击锤前方的枪机上,在后期的枪支中也出现在枪管的一个平面上。从最早期开始,哈德逊湾公司就依靠指定的检验员来检查和批准所购买的武器。伦敦邦德家族的多位枪械制造商多年来一直是公司的官方检验员,在公司重组的大致时期,爱德华·邦德担任检验员。商标上的”E B”可能是检验员姓名的首字母缩写。狐狸的姿态与哈德逊湾公司纹章上的狐狸完全相同。“墓碑狐狸”以各种位置放置,在火帽击发枪时期一直是哈德逊湾公司的标志,直到有记录的最近一支公司贸易枪——1884年的巴内特枪。

1812年战争结束后,约翰·雅各布·阿斯特加倍努力,试图获得能与欧洲产品竞争的美国制造贸易枪,而我们迄今为止的叙述都与欧洲产品有关。没有人成功地确定阿斯特成功或失败的许多步骤,但迪林提到了阿斯特1816年与J·J·亨利签订的合同,纽约历史学会保存着一份”美国毛皮公司向宾夕法尼亚州拿撒勒附近博尔顿枪厂的J·约瑟夫·亨利先生订购枪支的备忘录”(1829年),其中提到了1828年4月28日亨利与公司之间的合同。这次订购了580支西北枪,“质量要完全等同于巴内特枪”。考夫曼展示了这份备忘录的影印件。博纳维尔上尉报告说,他在1830年代目睹了美国毛皮公司向黑脚族出售美国制造的贸易枪——可能就是这里提到的亨利产品。尚未收集到进一步的证据来确切证明美国西北枪在山地人的鼎盛时期一直在西部销售,但有记录表明,圣路易斯的舒托家族在1845年从亨利公司获得了西北枪,后来又从费城的爱德华·K·特赖恩处获得。

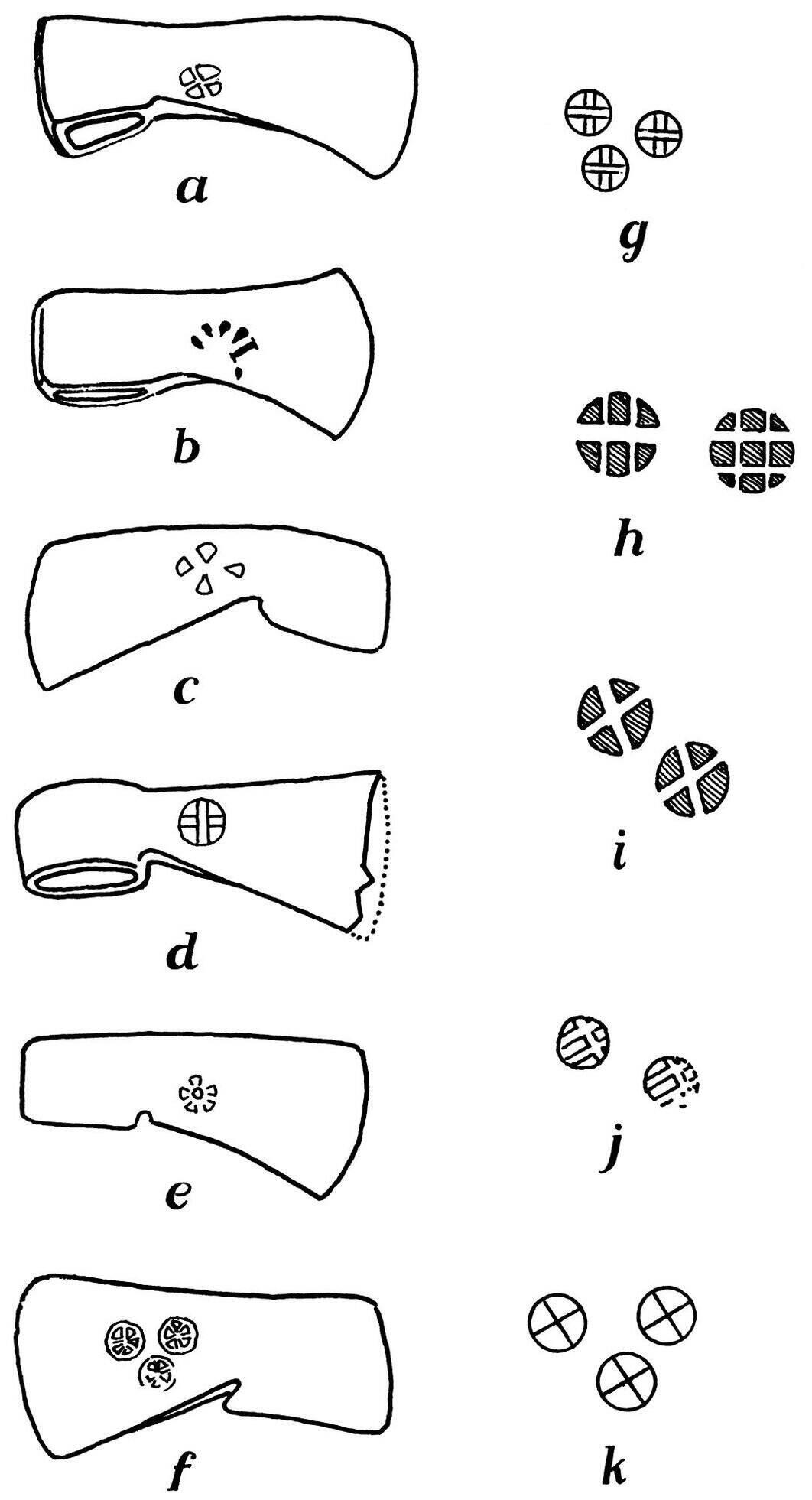

美国政府从美国印第安贸易办公室成立之初就开始从事贸易枪业务。在早期,几乎完全分发欧洲西北枪,但费城的德林格、费城的乔治·W·特赖恩和爱德华·K·特赖恩,以及宾夕法尼亚州兰开斯特的H·E·莱曼,多年来都签订合同为印第安事务办公室供应美国版本的贸易枪。由于与政府的长期合作关系以及其巨大的产量和优质的产品,H·E·莱曼可能是最知名的美国制造商。他成功地生产出了英国西北枪的可靠仿制品,由于他的贸易枪的基本结构和装饰模仿了哈德逊湾公司枪和西北公司武器的许多传统特征,他的一支燧发枪样品展示在图10中,作为贸易枪物理特性的一般代表。

图10 莱曼贸易枪

H·E·莱曼是证明英国贸易枪可以在美国工坊成功仿制的制造商之一。他的枪管大多为30英寸,但有些更长。大多数枪管上都有伯明翰验证标记,通常与真品有所不同,而且总是伴有”H. E. Leman”的名字。枪机上的”墓碑狐狸”类似于哈德逊湾公司纹章上的狐狸;它位于”PA”字母上方,取代了通常欧洲枪上的”E. B.”。早期伯明翰(西北公司)贸易枪标志性的”圆圈中的狐狸”(左中)在枪机和枪管上没有出现,但通常放置在哈德逊湾公司枪支枪托上的凹陷圆圈狐狸(左上)出现在莱曼枪托上。莱曼铸造的传统鳞片状”龙”侧板(底部)工艺精湛。简而言之,莱曼生产了哈德逊湾公司分发的英国贸易枪的高品质仿制品。这些图画由格伦·戴恩斯绘制。

武器历史学家在挖掘美国枪械复杂历史的各个方面确实做得很好,但至今还没有人充分关注印第安人手中的膛线枪械。印第安人对步枪的兴趣虽然在十八世纪并不普遍,但在某些已知地区确实存在。文献显示,关于易洛魁人和奇克索人在1750年之前使用步枪的未经证实的报告被反复提及。更确切的信息来自不知疲倦的美国商人威廉·伯内特,他在独立战争后立即通知他在米奇利马基纳克和蒙特利尔的供应商,说他在现今密歇根州的印第安人对西北贸易枪毫无兴趣;他们要求的是步枪。与伯内特的证词同时期的是美国印第安贸易办公室的记录,这些文件提供了关于早期印第安步枪确切性质的非常令人满意的信息,并确定了许多(如果不是全部的话)与政府签约的步枪制造商。在十九世纪的头十年,有十五位宾夕法尼亚枪匠从事这项业务,还有两位马里兰制造商和一家马萨诸塞州的作坊。这一时期美国印第安贸易站或”工厂”的一些账簿和信函得以保存;它们至少提供了一些关于这些最早的印第安步枪分布和使用情况的线索。尽管合同中记录了数千支步枪,但现存收藏中这些步枪本身的代表性非常稀少。

这些武器被用于贸易,以便准备签订条约的印第安人能够拥有”猎肉工具”。它们在部落间战争中得到一些使用似乎是确定无疑的,而且至少有一些记录表明它们被用于对抗白人,特别是在1813-14年的克里克战争、1817-18年杰克逊将军入侵塞米诺尔人,以及1814-20年索克-福克斯人在密苏里的袭击中。

1812年战争后,独立毛皮商人的数量大大增加,步枪成为一般贸易中的重要商品。约翰·雅各布·阿斯特是印第安步枪的大推动者之一,他从五大湖地区的据点向外扩展,于1817年在圣路易斯地区设立了代理商。几年之内,阿斯特的影响导致了政府工厂系统的废除,但政府继续购买步枪。这些步枪是履行条约义务所必需的,而随着旧西北地区和南方的部落放弃他们的土地,条约数量众多。

在1830年代,印第安人土地所有权的消灭步伐加快,印第安人迁移的事务被积极推进——而且是无情地推进。政府为减轻印第安人所受伤害而采取的措施之一是赠送步枪——有时是迁移部落中每位战士一支。同时,还向部落支付现金,而那些依附的商人,无论是独立商人还是美国毛皮公司的商人,都获得了丰厚的收益。步枪在条约签订地、贸易站以及流动商人提供的商品中占据重要地位。

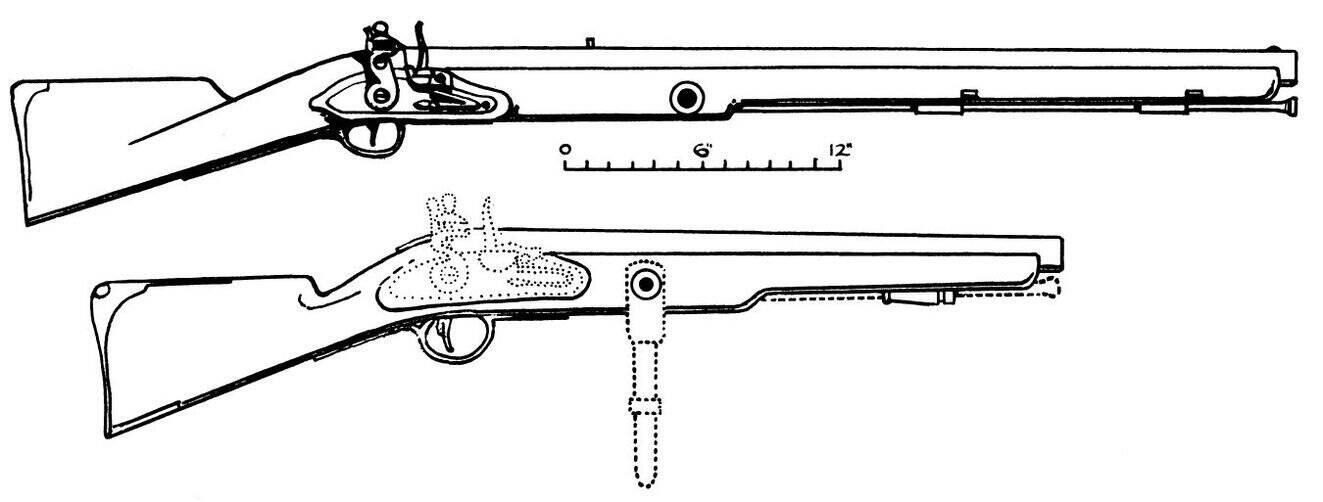

小商人经营的枪械生意的细节尚未被整理出来,但美国毛皮公司精心保存的记录提供了该大公司在1840年代采购和分销印第安步枪程序的相当完整的图景。1830-31年,公司谨慎地开始向宾夕法尼亚州兰开斯特的四家制造商下小额订单。到1835年,宾夕法尼亚州拿撒勒附近博尔顿工厂的约翰·约瑟夫·亨利和他的儿子詹姆斯被选为公司印第安步枪的供应商。在接下来的八年里,已知该公司购买和分销了约2,300支亨利步枪。图11展示了这种武器的典型样本。许多亨利印第安步枪进入了山地人(mountain man)的领域,有些被白人猎人作为个人武器携带。

在政府圈子里,1837年是步枪的重要年份。与四家宾夕法尼亚制造商签订了大量印第安步枪合同。现存记录显示,此时费城的亨利·德林杰同意制造2,500支被指定为”印第安步枪”的步枪。随后(1840年)他签约制造

6,000支步枪,其中一些可能是印第安步枪。这些是已知记录中最大的订单,然而广泛的枪械收藏界报告说,在当今的收藏中很少有(如果有的话)这些德林杰步枪。总的来说,已知的合同表明,政府在这一时期从各制造商处采购了约11,000支印第安步枪。

J·亨利步枪(a)有一根沉重的35英寸枪管,口径0.52英寸,有八条膛线。它坚固但枪口沉重,操作起来很笨拙。从燧发枪(flintlock)的改装使用了(b)中所示的原始锁板;多余的螺丝孔没有填充和抛光。这件改装样品保存在大峡谷国家公园的光明天使小屋,原始的燧发枪(b)在汉森的《西北贸易枪》第81页有插图。

莱曼步枪(c)也是从燧发枪改装而来。它在各方面都与刚才描述的亨利步枪非常相似,表明其规格相同,尽管据信亨利是卖给美国毛皮公司的,而莱曼则供应美国印第安事务部。这支莱曼步枪为密尔沃基博物馆所有。插图由格伦·戴恩斯绘制。

H. E. Leman,兰开斯特人,据记载曾获得一份500支印第安步枪的政府订单。由于现今印第安步枪收藏中Leman制品占据压倒性多数,研究者们一致认为Leman获得了更多合同,是主要供应商之一。Leman步枪工厂的实物证据——一座三层楼的工厂——以及他雇用枪匠的记录都支持这一观点。Kauffman对此评论道:“大规模生产方式的采用产生了双重影响。它削减了独立枪匠的队伍,因为像Henry工厂和Leman步枪工厂这样的企业很容易迫使二十五到五十名枪匠歇业或进入工厂工作……第二个影响是步枪质量的统一化……工厂产品的大部分缺乏早期独立制造商的独创性。”无论如何,1877年投降的苏族和夏延族交出了124支后膛枪和160支前膛枪。在前膛枪中,94支是Leman步枪(全部为击发式),6支是J. Henry & Son步枪,6支是Hawken步枪,3支是J. Golcher步枪。1878年、1879年和1880年,又从苏族和夏延族部落缴获了其他未分类品牌的前膛步枪。这些遗物如今在全国各地的博物馆和私人收藏家手中十分显眼。

印第安步枪并非劣质武器。本质上,早期的印第安步枪(1800-1820年)是朴素坚固的肯塔基步枪,配有燧发机构,48英寸枪管,口径.38至.52,枪匠的售价约为每支12.50美元。到1830年代,枪管的常见长度为40英寸或更短,此后一直保持这一标准,只有少数半枪托型号的枪管更短。后期的印第安步枪同时生产燧发式和击发式两种。有些制造商配备弹药盒,有些则没有。每支步枪通常配有铸弹模具和擦枪棒,并用粗布或枪套包裹。支付给制造商的价格从1830年的11.00美元到1835年的11.50美元、12.50美元、13.50美元和14.00美元不等。各合同价格差异的原因尚不清楚。Henry和Leman的代表性作品见图11。

图12. 野外步枪修理

顶部未标记的样品现存于大峡谷国家公园光明天使旅馆,其历史不详。其他均为Leman制品,是1870年代美国陆军从苏族和夏延族缴获或接收投降的印第安步枪。底部样品现存于密苏里历史学会,上方五支曾作为美国弹药公司收藏品存放于国家博物馆,现为各收藏家所有。所有这些都展示了印第安武器使用后典型的生皮修补痕迹。远离枪店的战士们用土办法修理裂开的枪托甚至松动的击发板。湿生皮被缠绕、钉上或仔细缝合在破损部位周围。干燥后,它会紧紧收缩贴合枪身,变得像骨头一样坚硬。插图由Glen Dines绘制。

关于印第安人使用步枪对抗白人敌手的一些证词,见于塞米诺尔战争(始于1835年)参与者的著作中。Woodburne Potter是盖恩斯将军麾下美军的一名参谋军官,他讲述了1836年2月在Ouithlacooche河检查一名被击毙的敌对印第安人尸体的经过。这名印第安人的步枪已被逃跑的印第安人带走,但他身上仍有”50到60发步枪子弹”。“美国步枪的射程接近400码,但即使在优秀射手手中,120码外也很难命中目标。印第安人的步枪总体上似乎要精准得多。”Bosworth引用了盖恩斯将军向陆军部的报告,称掩体中的美军哨兵在400码外被塞米诺尔步枪的单发射击击伤甚至击毙。

山地人时代的平原印第安人非常渴望拥有步枪,他们也确实大量获得了步枪,但关于他们使用步枪的文献记录却极为匮乏。从老式步枪本身的形态来看,有大量证据表明他们对武器的不当使用。图12展示了其中一些,并展示了战士们在荒野中进行的临时”修理”。

山地人手中手枪的故事鲜为人知,但手枪始终存在。有记录表明,二战和朝鲜战争的战斗报告中关于手枪使用的描述少得惊人,但当时美国士兵手中有超过一百万支手枪。美国大兵很少书写或谈论他们对敌使用手枪的情况,然而回到和平的国土后,他们却投票支持配发手枪——“归国士兵几乎百分之百支持.45手枪……携带.45手枪的士兵对自己在最后关头战斗的能力充满信心,而信心正是坚守阵地与撤退之间的区别。”同样的论点也适用于十九世纪初美国荒野中商人兼猎人手中的手枪。手枪是毛皮贸易中不可或缺的常备配件,因此值得作为边疆制度加以研究。

哈德逊湾公司的记录显示,在十八世纪期间,小批量的手枪订单多次将手枪带到了北方荒野。由于记录表明这些手枪是”用于贸易”,因此可以推断印第安人在那个早期就对手枪产生了一些兴趣。如前所述,刘易斯和克拉克在1805年和1806年发现哥伦比亚河沿岸有少数印第安人配备了手枪。目前没有发现任何文献表明在山地人全盛时期曾大量向西部印第安人交易手枪,但汉森找到了舒托家族在1850年代下的订单,这证明至少有一些印第安人在火帽时代确实想要前装枪。显然这些枪没有延续到毁灭性的印第安战争时期;无论如何,在1870年代缴获和投降武器的记录中,它们几乎不存在。

山地人的个人手枪因个人喜好而异。有些是燧发枪,有些是火帽弹丸枪,但大多数是马枪(“龙骑兵”)类型的单管滑膛枪。后来有少数是胡椒盒枪(pepperbox)或柯尔特式转轮手枪。理想情况下,手枪的口径与枪主携带的步枪或滑膛枪相同,这样一个弹丸模具就可以同时为两支枪服务。即使是大口径的.69口径滑膛枪也常常配有.69口径手枪。更常见的组合是.52口径步枪和.52口径手枪。通过各种手段,猎人兼商人有时会获得过时的(或现役的)美国军用手枪。“肯塔基”式或决斗型手枪也相当流行,这些是膛线武器,通常枪管长七到十英寸。它们是枪套枪,但更多时候只是被塞进猎人的腰带里。短枪管、大口径的袖珍手枪在毛皮贸易区并非完全没有,但数量不多。

一些现存的毛皮公司记录包含订单和信函,揭示了某些商人兼猎人手枪的信息;偶尔有前往海狸产区的旅行者报告了他们对猎人手枪及其使用的观察;极少数山地人自己也写过关于他们手枪的内容。这些相当零散的信息广泛分布在文献和手稿收藏中,包括纽约、芝加哥、圣路易斯、圣马力诺、伯克利等地。其中一部分已被追踪到,可以在汉森和拉塞尔的插图文章中阅读。幸运的是,现有收藏中一些有已知历史的手枪使得物理特征与文献线索的对照成为可能。

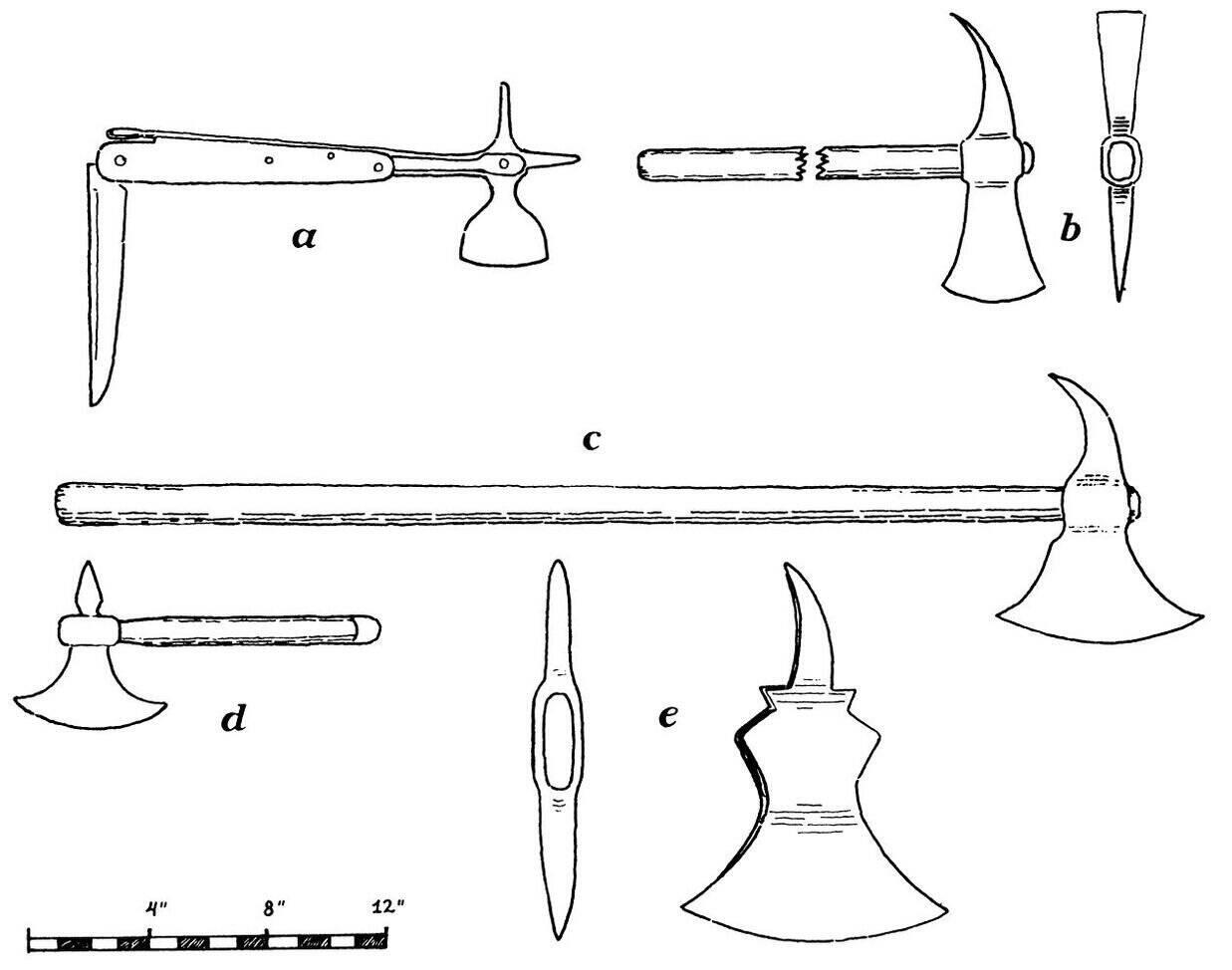

关于山地人使用的回旋炮(swivel gun),可以进行详尽的描述。从机动性角度来看,它们很实用,而且在震慑敌对印第安人方面也很有效。在十九世纪初的几十年里,美国和英国的队伍在毛皮贸易区普遍使用它们,当时的著作中有许多关于它们的报告和评论。

在密苏里河下游,西班牙当局在山地人到来之前已经使用它们多年。刘易斯和克拉克将美国回旋炮带到了曼丹堡和密苏里瀑布(见第46-48页)。曼努埃尔·利萨,这位转变为美国爱国者的西班牙人,于1807年将回旋炮带上密苏里河,并在他从事贸易的十三年间持续使用。几乎所有的商人——无论是大公司还是较小的独立团体——都将回旋炮带到密苏里河及其支流船只能够到达的任何地方。海上来的阿斯托里亚人将七门回旋炮带到了哥伦比亚河;这些炮连同其他英国产的回旋炮在海岸附近和内陆深处长期使用,先是由西北公司使用,后来由接替的哈德逊湾公司使用。在西南部,圣菲小道上的早期马车队通常将它们列入武器装备。甚至在1820年代和1830年代前往集会地点的驮运队也将它们经陆路带到格林河、斯内克河和熊河的海狸谷地。当在山外地区建立据点时(邦纳维尔堡、霍尔堡、尤因塔堡、布里杰堡等),回旋炮被运进来并安置在栅栏或胸墙上。

小型火炮和超大型轻武器都可以配备旋转支架。图13展示了一支1812年型33磅燧发枪,由威廉·摩尔制造,配有旋转支架。摩尔于1790年至1835年间在伦敦制造枪械。这支枪的圆形枪管口径为 英寸,刻有十一条膛线,可发射每颗重8盎司的弹丸。该枪的拥有者梅纳德·P·比勒最近测定,使用28德拉姆(dram)的Fg火药可产生17,500英尺磅的枪口能量,而普通.525口径前装步枪的枪口能量仅为1,632英尺磅。其有效射程当然远超使用标准70格令步枪火药发射半盎司弹丸的普通步枪。彼得森报告称,早期美国旋转步枪的样品保存在斯普林菲尔德兵工厂、罗克岛兵工厂和西点军校博物馆。图13所示的英国样品收藏于加利福尼亚州奥林达的比勒收藏馆。彼得·F·科普兰绘制的一幅画作展示了一名独立战争士兵手持大型旋转步枪的场景。不言而喻,这名士兵不太可能将这支枪举到肩膀上进行射击。独立战争结束半个世纪后,美国陆军部制造了少量配有三脚架的重型旋转步枪,可由驮畜运输,但关于其使用的任何记录似乎都已失传。据说有两支这样的步枪保存在斯普林菲尔德兵工厂博物馆。

英寸,刻有十一条膛线,可发射每颗重8盎司的弹丸。该枪的拥有者梅纳德·P·比勒最近测定,使用28德拉姆(dram)的Fg火药可产生17,500英尺磅的枪口能量,而普通.525口径前装步枪的枪口能量仅为1,632英尺磅。其有效射程当然远超使用标准70格令步枪火药发射半盎司弹丸的普通步枪。彼得森报告称,早期美国旋转步枪的样品保存在斯普林菲尔德兵工厂、罗克岛兵工厂和西点军校博物馆。图13所示的英国样品收藏于加利福尼亚州奥林达的比勒收藏馆。彼得·F·科普兰绘制的一幅画作展示了一名独立战争士兵手持大型旋转步枪的场景。不言而喻,这名士兵不太可能将这支枪举到肩膀上进行射击。独立战争结束半个世纪后,美国陆军部制造了少量配有三脚架的重型旋转步枪,可由驮畜运输,但关于其使用的任何记录似乎都已失传。据说有两支这样的步枪保存在斯普林菲尔德兵工厂博物馆。

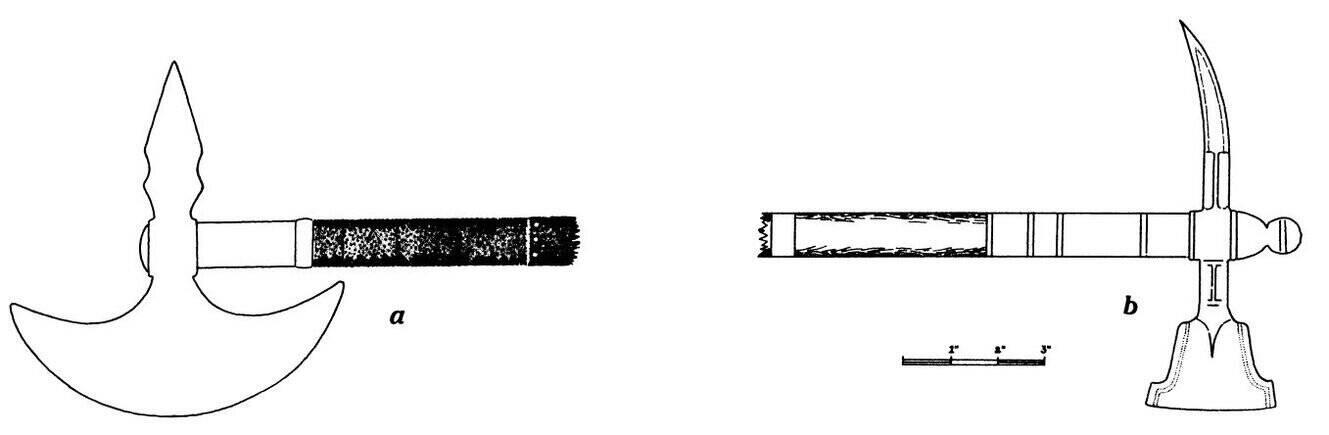

图13 旋转支架上的步枪和滑膛枪

这支巨大的步枪(上图)口径为 英寸,重33磅。收藏于加利福尼亚州奥林达的梅纳德·P·比勒收藏馆。旋转滑膛枪的口径同样巨大。这可能是美国已知历史上唯一的旋转滑膛枪。它曾在哈德逊湾公司的尼斯夸利堡(Fort

Nisqually)使用,现归华盛顿州历史学会所有,位于塔科马。插图由格伦·戴恩斯绘制。

英寸,重33磅。收藏于加利福尼亚州奥林达的梅纳德·P·比勒收藏馆。旋转滑膛枪的口径同样巨大。这可能是美国已知历史上唯一的旋转滑膛枪。它曾在哈德逊湾公司的尼斯夸利堡(Fort

Nisqually)使用,现归华盛顿州历史学会所有,位于塔科马。插图由格伦·戴恩斯绘制。

旋转支架滑膛枪和喇叭枪(blunderbuss)在陆地和水上的使用比大型步枪更为广泛。它们几乎遍布英国管辖区和山地人(mountain man)的活动范围。因此,大量此类枪械得以保存,可在众多博物馆和私人收藏中见到。图13所示的这支枪独特之处在于,据笔者所知,它是唯一一支可追溯到皮毛贸易时代使用地点的旋转滑膛枪。它来自哈德逊湾公司位于今华盛顿州塔科马以南的尼斯夸利堡,现以精美修复的状态陈列在塔科马华盛顿州历史学会博物馆。本文图片得以刊载,有赖于馆长布鲁斯·勒罗伊和枪械管理员安德鲁·M·普劳蒂神父的合作,他们提供了绘图所依据的照片。

这类枪械可以装填大量鹿弹(buckshot),在近距离对人体具有毁灭性杀伤力;如果目标较远,也可装填单颗大弹丸。尼斯夸利堡的这支枪口径略大于前面提到的威廉·摩尔步枪;与那支步枪一样,它使用每颗重8盎司的弹丸。枪膛直径为2.5英寸——足够厚实的金属可承受重装药——坚固的枪托和旋转机构能够承受大量黑火药产生的巨大后坐力。滑膛枪在射程和精度上无法与来复枪相比,但其射程远超普通滑膛枪。对于尼斯夸利堡西侧开阔的沼泽平地和水域来说,这是一件精心选择的武器,而且可以方便地用船只或驮畜运送到任何需要的地方。

值得注意的是,墨西哥人制造了一种一英寸口径的短枪,可旋转安装在驮鞍上,从骡背上射击。类似的枪械还以四支为一组安装在轮式炮架上。在这种情况下,炮架本身可在轮子上旋转。乔赛亚·格雷格于1847年春在奇瓦瓦观察到了这些武器。他在《日记与书信》(第二卷)中宣称:“它们全部被美国人缴获了。”不禁令人好奇:它们现在在哪里?

如前所述(第46页),刘易斯和克拉克的《探险日志》显示,他们的小型火炮是探险队装备中的重要物品。它被旋转安装在龙骨船(keelboat)上,为随后数十艘沿密苏里河而上的船载火炮开辟了道路。在接下来的三十年里,几乎每艘运送贸易货物的龙骨船和一些较大的小艇(skiff)都配备了旋转炮。在皮毛贸易的早期之后,小型火炮用于战争已成为例外而非常规,但其在信号传递和礼炮方面的功能却持续不断,被认为是必不可少的。

在贸易站中,旋转炮通常安装在栅栏上,或者安装在屋顶堡垒(bastion)上,从这个战略位置可以控制一面或多面外墙的全长。同一门用作旋转炮的炮管可以安装在临时制作的轮式炮架上,在碉堡内获得炮位的地位,也可以部署在”阅兵场”上,通常放置在旗杆附近。

现有收藏品中很少有小型火炮能够与特定地点或历史事件相关联。但也有一些例外。密苏里历史学会收藏了一门美国毛皮公司”船用火炮”的炮管,它很可能曾安装在回旋架上或轮式炮架上,用于贸易站或平底船上。这根青铜炮管上有三处刻有”A. FULTON PITTSBURGH”的标记。匹兹堡卡内基图书馆参考部告知,安德鲁·富尔顿在19世纪30年代至1864年退休期间,是匹兹堡的一位钟铃和黄铜铸造商。

图14. 平底船上的回旋炮。

贸易商船只上的小型火炮已成为传统。它们有时用于防御,并且在信号传递方面持续发挥作用。此图由格伦·戴恩斯绘制。

在最近对基普1826-1827年建造的北达科他州毛皮贸易站遗址进行发掘时,出土了一根与上述富尔顿火炮尺寸和形状相似的铁质炮管碎片。卡莱尔·S·史密斯博士根据炮管碎片绘制了复原图。他发现”口径约为2⅛英寸,适合发射一磅重的铸铁炮弹或一把滑膛枪弹丸。“按照传统,铁质炮管表明其制造时间比毛皮贸易商更常用的青铜炮管要早一些。无论如何,这件铸造品的工艺并不精良。图15(上)依据史密斯博士的图纸绘制。这些标本(碎片)保存在北达科他州俾斯麦的州历史学会。

图15. 山地人的小型火炮。

这根炮管是在北达科他州基普贸易站遗址以碎片形式出土的铁炮。插图取自卡莱尔·S·史密斯博士的复原图。这种一磅炮可以安装在回旋架上或放置在轮式炮架上。基普贸易站出土的标本由北达科他州俾斯麦的州历史学会保存。图由格伦·戴恩斯绘制。

在对同样位于北达科他州的伯特霍尔德堡一号遗址进行考古发掘时,又发现了另一根破裂的铁质炮管,其毛皮贸易来源确凿无疑。这次发现的是炮管的圆柱形炮尾部分。炮尾球(cascabel)上附有一段锻铁带的碎片,表明曾有一个手柄,如果火炮安装在回旋架上,这个手柄可以方便操作。同样,炮膛口径约为两英寸,属于一磅炮级别。卡莱尔·S·史密斯博士关于这门炮写道:“在药室右侧,一处多孔区域被一块锻铁补丁覆盖,这块补丁必定是在炽热状态下被敲入的,当时从炮口插入了一根芯棒。多孔性、补丁以及火炮必定发生过爆炸的事实,都表明铸造工艺并不精湛。”这件标本同样由北达科他州历史学会保存。

约翰·雅各布·阿斯特在建立哥伦比亚河贸易站时,通过海运运来了四门铁质四磅炮、两门黄铜四磅炮、两门”带炮架的”黄铜回旋炮,以及五门”不带炮架的”铁质回旋炮。这些火炮记录在1813年10月西北公司接管阿斯托里亚资产的清单中。阿斯特先生将回旋炮估价约为每门75美元。1814年,西北公司的人在哥伦比亚河上下运送这些回旋炮,为内陆贸易站提供服务。大部分行程通过船只完成,至少有一些火炮按照常规方式安装。然而,部分旅程需要陆路行进。有人可能会问:“回旋炮是如何保持随时可用状态的?”为了回答这个问题,我们可以参考北达科他州历史学会收藏的一件”木板炮”标本。这是一根14英寸长、4英寸直径的铁质炮管,没有炮耳(trunnions),炮膛口径为1¾英寸。常见的炮尾球存在。炮管上在火门前方有一道深槽环绕,火门后方也有一道相同的深槽。这些凹槽可容纳½英寸的U形螺栓或粗绞线,可以绕过炮管顶部,将其固定在一块穿孔的平木板上。以这种方式安装的便携式火炮可以在地面上的临时阵地发射,或者如果情况允许进行更周密的准备,火炮及其木板可以安装在胸墙顶部,用绳索绕过炮尾球固定到位。

北达科他州历史学会的诺曼·保尔森先生表示:“除了这件木板炮是在迪尔茨堡遗址附近发现的之外,我们没有关于它的任何资料。炮上没有任何标记。”

4磅和6磅的轮式火炮在毛皮贸易商的领地中并非完全没有。通常它们安装在炮架上,仅限于贸易站使用,但阿什利火炮在1827年创造了历史,成为第一辆通过陆路进入山外地区的轮式车辆,而哈德逊湾公司在1824年将一门4磅轮式火炮向东运过落基山脉进入蒙大拿州。据推测这是一门来自阿斯托里亚的约翰·雅各布·阿斯特火炮。史密斯、萨布莱特和杰克逊在1831年将一门火炮伪装起来,安装在他们前往圣菲的一辆货车后轴上。可能补充毛皮贸易区轮式火炮故事的文献资料已被相当彻底地搜索过,博物馆的藏品现在也已相当公开。也许考古学方法最有希望扩展对贸易商-猎人火炮的认识。美国军队在十九世纪最初几十年向西推进,但其防御工事线仅勉强触及山地人领地的东部边缘。1820年代中期,西部军事堡垒共记录有五十六门火炮。这个数字在随后二十年间有所增加,军事远征将轮式火炮(主要是6磅炮)带入了部分海狸猎区。从1800年到1840年代,军队对印第安人世界和荒野贸易的影响,在本书作者的《早期边疆的火器》一书中有大量叙述。

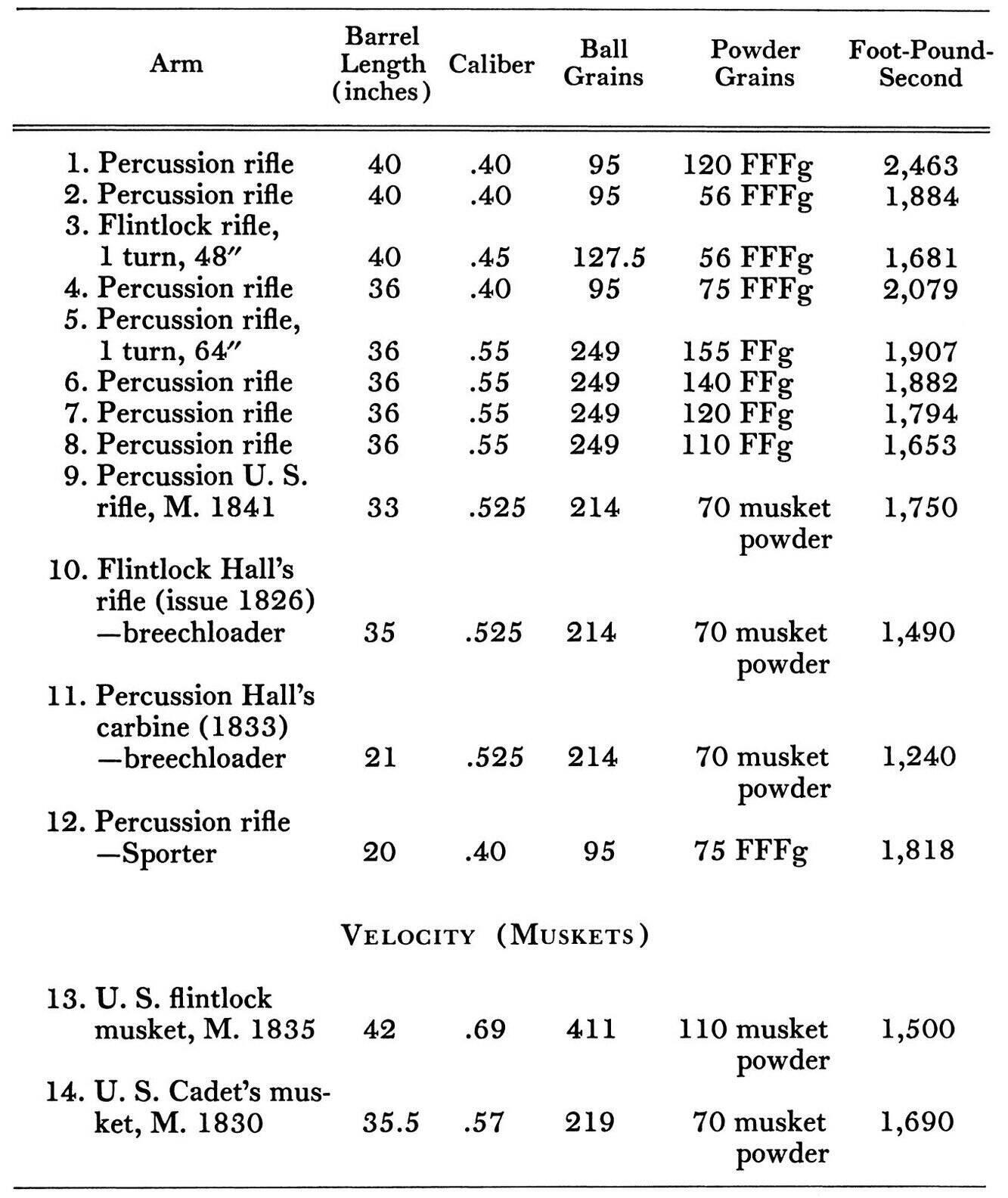

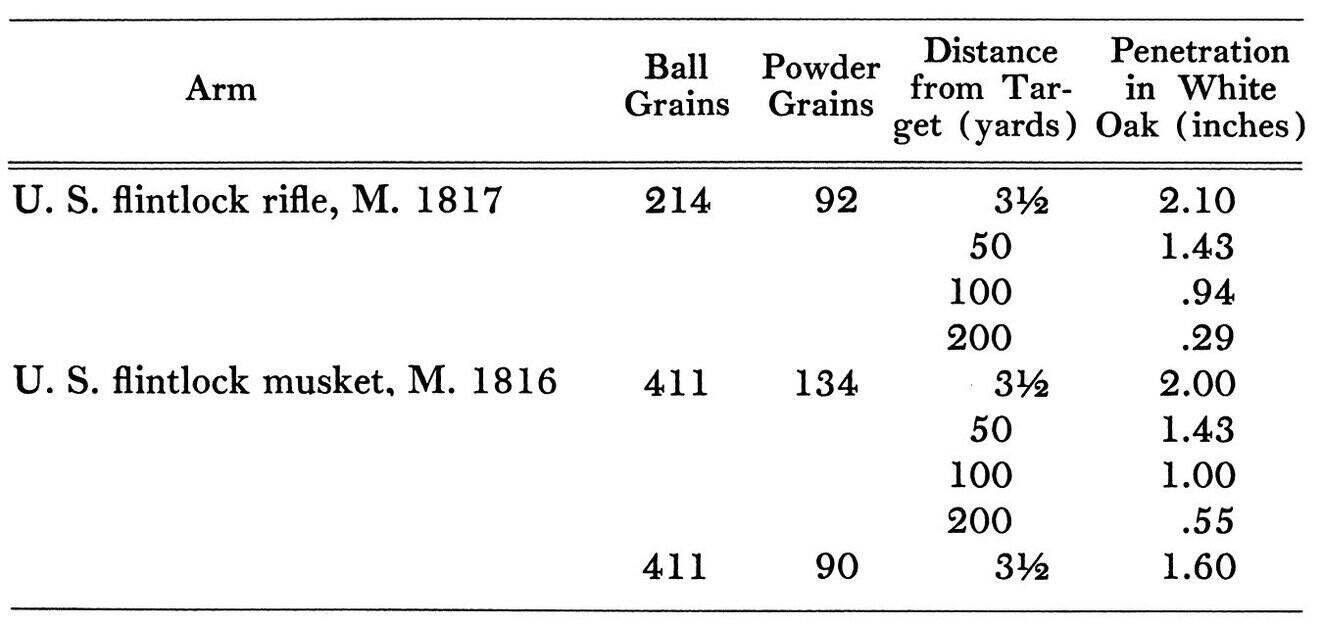

显然,早期美国枪械的认真制造商不仅测试产品的安全性,也测试其射击性能。普遍安全测试的记录已被保存下来,关于步枪精度的报告也很多,但人们徒劳地寻找私人机构进行实验以确定速度、穿透力、冲击力及现在归类为”弹道学”的相关特性的当代记录。美国战争部在1820年代开始进行此类科学研究,重点关注制式步枪和标准美国滑膛枪。到1837年,美国军械局已设计出适当的设备,并开始对小型武器和火炮进行广泛调查。此后,印刷记录中包含了一些关于军用前装枪弹道学的详细信息。

私人枪匠为贸易商-猎人及其印第安客户生产的许多型号,在枪管、口径、膛线和重量方面与军用武器相似。这些相似的枪械,装填相似的装药时,可以预期有相似的性能表现。为了验证这一假设,全国各地许多现代前装枪爱好者进行了相当彻底的测试。这些测试和测试者在下表中列出。这些统计数据提供了相当确凿的证据,说明山地人的武装程度如何。

在其他条件相同的情况下,较小的圆形弹丸(重量较轻)以更高的初速发射。枪管长度的减少会导致初速略有降低,但只有当枪管长度小于20英寸时,速度才会急剧下降。测试编号11(见表)似乎是个例外,但在这种情况下,初速损失的一部分是由于这种早期军用后装枪的弹膛和枪管接合处的气体泄漏造成的。较大口径的较重弹丸离开枪口时的力量比较小的弹丸小,但它们在飞行中的速度损失明显小于较小的弹丸。换句话说,较重弹丸在较远距离上的效能要大得多。这就解释了大口径、慢缠距霍肯(Hawken)步枪优越性的部分原因,这些步枪与表中的5-8号相当。

编号1、2、4和12使用电子测速仪记录。当后坐力变得难以承受时,停止使用更大装药量的射击。查尔斯·哈夫纳:《前装步枪速度》,《美国步枪手》(1964年7月),第45页。另见P. P. 奎尔:《前装步枪的速度》,《陆军军械》(1930年5-6月),第60、405-15页。

编号3使用波特电子测速仪记录。缠距为48英寸一转。O. H. 麦卡根在马里兰州贝尔艾尔进行了测试;该数字代表十发射击的平均值。麦卡根致哈罗德·L·彼得森的手稿报告;彼得森致拉塞尔的信,1964年3月17日。

编号5、6、7和8使用现代设备记录。缠距为64英寸一转。卡尔·巴罗进行了测试。致约翰·巴索蒂的手稿报告;巴索蒂致拉塞尔的信,1964年3月17日。

编号9、10和11由A·莫迪凯少校于1843年在华盛顿兵工厂使用弹道摆记录。报告见莫迪凯:《军械手册……》(查尔斯顿,1861年),第367页;见B. R. 刘易斯:《小型武器》,第95页。滑膛枪火药(粗粒)被认为优于FFg火药。

第13号和第14号数据是1843年使用弹道摆测量记录的。关于第13号,参见Mordecai的《军械手册》第367页。在这次测试(1843年)时,美国滑膛枪的标准弹丸为每磅18发,即397.5格令,滑膛枪火药装药量为120格令。在完成试验后,Mordecai观察到:“通过使用较大的弹丸(411格令)减少游隙(windage),我们用110格令装药获得的初速与较轻弹丸(397.5格令)配合120格令火药相当,而且后坐力没有增加……我建议在实战中采用这些[标准装药的]改变”(引自B. R. Lewis的《轻武器》第113页)。关于第14号测试的信息,参见同书第95页。

这里显示的最大火药装药量155格令,并非十到十五磅重的Hawken型步枪在实际限度内的最大值。Horace Kephart为他10.5磅重的.53口径Hawken步枪装填了226格令的圆球弹和205格令的黑火药。

这种装药提供了巨大的冲击力,但后坐力与使用70格令火药和500格令制式弹头的45-70后装枪大致相当。由于Hawken膛线的慢缠距,普通装药量(弹丸重量的一半,约108格令)产生的后坐力几乎可以忽略不计。在150码内弹道几乎平直,精度极佳。使用稍重的火药装药,这支步枪仍然射击精准,使用圆球弹在200至250码距离上具有杀伤力。使用糖塔形[锥形]弹头时,在500码距离上仍保持稳定的精度。

然而,这里应该指出,山地人对锥形弹头知之甚少,在海狸贸易的鼎盛时期,他们并未从步枪的全部性能中获益。

不过他们深知,他们的短管.50口径(及更大口径)慢缠距步枪在150码内射击几乎”平直”,即使在200码距离上,通过预先调整瞄准也能轻松补偿弹丸的下坠。精度良好,杀伤力强大,而且使用表中所示装药量时后坐力几乎感觉不到。他们还发现慢缠距和相对较浅的膛线槽积累的污垢很少。使用涂油亚麻布弹托(patch)时,整天射击都不需要清洁。偶尔在与印第安人作战或追踪远处的野牛时,会安全地使用”双倍装药”,约200格令黑火药——但精度会降低。Hawken步枪并非唯一具有这些特性的步枪,但它是最好的步枪之一,在山地人中绝对是最知名的。

山地人使用的贸易滑膛枪和其他猎枪在尺寸和质量上各有不同,但总体而言,它们制作精良,口径范围与表中第13号和第14号两种军用武器相当。大多数与学员滑膛枪的尺寸和重量相近,但许多制作精良的.69口径英国贸易滑膛枪也被海狸猎人使用。它们不如军用滑膛枪(9.14磅)那么重,但英国产品是认真负责的制造商生产的可靠产品。当按照Mordecai装填美国军用燧发滑膛枪(表中第13号)的方式装填时,可以预期获得完全相当的效果。同样,任何品牌的较轻贸易滑膛枪都可以可靠地使用学员滑膛枪(第14号)所示的装药量,并在弹道性能上产生类似的表现。

.69口径滑膛枪装药的初速(1,500英尺/秒)并不惊人,但这种大而软的铅球弹具有相当可观的枪口能量,而且当弹丸飞向近距离目标时,大部分强大的冲击力得以保持。山地人留下了许多关于滑膛枪弹丸对猎物和人体有效性的记录。这类证词的一个典型例子见于John Work对1831年黑脚族在蒙大拿西部袭击事件的描述,当时哈德逊湾公司的两名员工Cloutier和Letandre被杀。“Cloutier的双臂在肩膀以下被打断,弹丸穿透了他的胸膛;野蛮人距离如此之近,从伤口的外观来看,弹托和弹丸一起进入了他的身体。Letandre似乎没有那么快死去。他中了两发弹丸;一发穿过他左胸靠近心脏的位置,一发穿过他的背部和腹部。”

Sawyer在半个世纪前观察到:“现代步枪在人身上钻出一个小孔,如此迅速而干净,以至于有时在战斗的激烈中他几乎感觉不到,而老式滑膛枪的大圆球弹则粉碎他的骨头,撕裂他的肉体,让他血流如注,使他’丧失战斗力’。”

美国弹丸穿透力最早的有记录调查之一是1837年由陆军部在纽约西点进行的,当时那里是美国兵工厂。测试使用干燥的白橡木。每次试验发射10发以获得以下平均值:

装药量

1839年在华盛顿兵工厂使用”改进型”火药进行了类似测试:

装药量

上述实验记录于Mordecai的1861年《军械手册》第373页。如果当时对民用武器进行过类似的大规模测试,似乎没有留下任何记录,但上述数据可以说明山地人在使用相似装药量和弹丸的情况下,对其同类步枪和滑膛枪能有怎样的期望。众多海狸猎人关于子弹对人和野兽杀伤效果的证词证实了一个事实:如果装填得当且认真负责,他们的武器确实能够在当时弹药所限定的射程内可靠地发挥作用。即使是前装单管手枪,有时也能成功用于猎杀野牛。例如,1846年Francis Parkman在阿肯色河流域携带了一对线膛击发手枪。他描述手枪口径略小于其步枪的.52口径;据推测,这些手枪大约是.44口径。我们可以相信,它们的穿透力略高于上表所列的美国1836型滑膛手枪(在白橡木中穿透0.725英寸)。Parkman关于他在追逐野牛时使用手枪的记述如下:

我射中了一头。线膛手枪的小弹丸击中位置太靠后,没有立即生效。我开始重新装填空手枪,同时继续在公牛旁边疾驰。此时它已经变得疯狂……我开始逃跑……手枪很快装好了,回头一看,它的头距离我马尾只有五六码。朝它的头开枪毫无用处。我将身体向左倾斜,在速度允许的范围内尽可能急转马头。公牛转弯没那么快。当我回头看时,它的脖子和肩膀暴露在视野中;我在马鞍上转身,斜着射了一颗子弹穿过它们进入要害部位。它放弃了追逐,很快倒在地上。

长步枪备受推崇的精准度是真实的,至今仍被前装枪爱好者每天展示着。当然,这种精准度并非源于长枪管本身;主要优势在于前后准星之间的距离更大。山地人采用的较短大口径步枪同样精准,当今的前装步枪爱好者群体始终让公众关注这一事实。该群体中的一些枪械古董研究者现在正在制造仿照山地人武器样式的新步枪。

著名的山地人历史研究者John Barsotti写道:

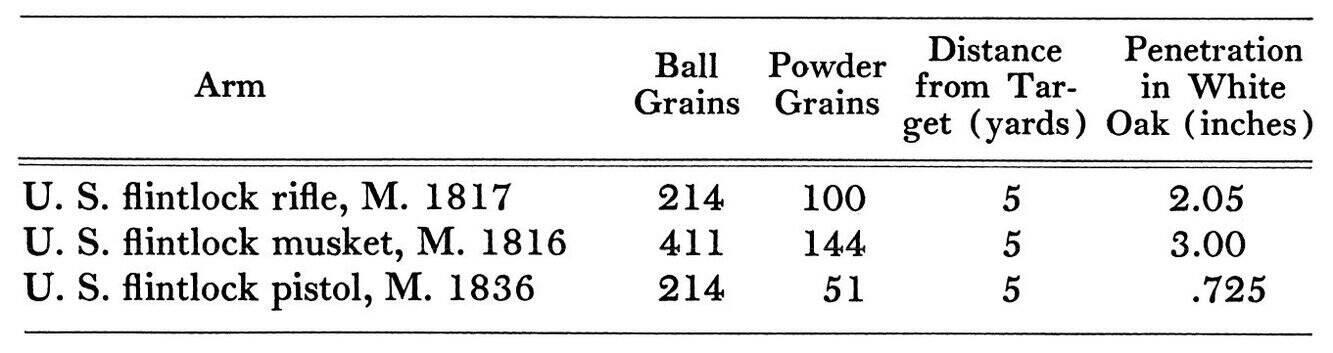

我们收集了关于Hawken步枪的数据,并确定了Hawken型步枪的射击性能。“我们”指的是德克萨斯州斯托克顿堡的H. E. Resley法官和我。法官是一位非常成功的枪管制造者,他制作了许多J. & S.和S. Hawken步枪的复制品。我为他提供了一个样本——我的J. & S. Hawken圣路易斯全木托步枪。在今天要找到枪膛完好无损的原装Hawken步枪并不容易。而且Hawken的价格高得离谱;通常标价350美元、500美元甚至1000美元或更高。因此,法官忠实地复制了某些老式Hawken平原和山地步枪,并用于我们的测试。所有步枪都使用开放式瞄准具。口径有.53、.55、.57和其他几种。8条膛线:48英寸转一圈、50英寸转一圈、60英寸转一圈和64英寸转一圈。我们进行测试不是为了获得最佳射击组,而是为了展示Hawken型大口径步枪在100码和200码距离上,使用开放式瞄准具和大装药量黑火药推动的圆球能达到什么效果。Resley法官想知道山地人的武装程度如何。他对Hawken型步枪的测试持续了数年射击,给出了答案。部分射击是在德克萨斯前装步枪比赛中进行的;部分是在斯托克顿堡附近的靶场进行的。

我随函附上我们对Resley步枪代表性测试的数据,以及一些用原装S. Hawken步枪在中等距离上制作的靶纸。

Barsotti先生的宝贵报告已纳入下表。

美国陆军对制式军用前装滑膛枪精准度进行的任何正式实验,似乎都是为了测试对连队正面大小目标的火力集中效果。1830年代此类测试的一个例子在本书作者的《早期边疆的枪械》中有所描述。除了Hanson 1959年《印第安燧发枪》中引用的内容外,本文作者不知道有任何关于民用滑膛枪精准度测试的老记录。书中描述了Hampton W. Swaine最近用一支18世纪猎枪和一支贸易滑膛枪进行的试验。枪支装填150格令FFg火药和两颗弹丸,重量未提及。在45码距离,所有弹丸都击中12英寸圆圈内,并穿透松木板2.5英寸。使用单颗包布弹丸时,这些滑膛枪能打出6英寸的散布组。Swaine的现代演示与老前辈们经常将滑膛枪弹丸射入活体目标的第一手记述相当一致。经验丰富的英国陆军军官R. G. A. Levinge在山地人时代末期写道,他主张加拿大的白人猎人效仿印第安人选择滑膛枪,“它在60码内弹道准确。这是猎鹿的最佳武器,因为在树林中获得的大多数射击机会都在这个距离内……给弹丸包布;100次中有99次,包布弹丸在60码内的飞行精度几乎与最好的线膛枪一样。”Swaine的发现为这一论断提供了一定支持。

编号1、2、3、6、7和8涉及的是德克萨斯州斯托克顿堡H. E. Resley法官制作的霍肯(Hawken)击发式步枪精确复制品的射击测试。编号1的靶标是人体躯干轮廓,尺寸为38英寸×24英寸;20发中命中17发。编号7的情况是Resley法官在100码距离用1发子弹击杀了一头大型骡鹿,动物跑出30码后倒下。所示靶标均由Resley法官射击。报告人John Barsotti,俄亥俄州哥伦布市;Barsotti致Russell的私人信件,1964年3月17日(12页附靶标)。

编号4是Horace Kephart的演示。他将所有射击都控制在12英寸靶心内。Horace Kephart:《霍肯步枪》,《射击与钓鱼》(1896年10月1日)。另见Ned H. Roberts:《前装击发式步枪》(新罕布什尔州曼彻斯特:Clarke Press;1944年),第312-313页,引用Kephart。

编号5是1853-1855年美国军械测试。25发中有22发落在12英寸×15英寸的范围内。B. R. Lewis在《轻武器》第96页有描述。

编号9是佛蒙特州本宁顿的P. A. Matteson博士于1958年9月16日进行的测试。使用原装霍肯步枪;枪管未经重新切削。Matteson博士的靶标显示,10发中有6发可以用一枚50美分硬币覆盖。报告人John Barsotti;Barsotti致Russell的信件,1964年3月17日(附靶标)。

编号10是德克萨斯州Muleshoe的R. Wiedebush使用原装霍肯步枪进行的测试。R. Wiedebush的靶标显示,50码距离5发射击——全部5发弹着点密集到可以用一枚5美分硬币覆盖。报告人John Barsotti;Barsotti致Russell的信件,1964年3月17日(附靶标)。

上述统计数据至少表明,当今一些特别好奇的前装枪爱好者在性能研究中采用了科学方法。数据中未包含Walter M. Cline、John G. W. Dillin和Ned H. Roberts等知名美国研究者的早期著作。这些作者未被纳入并非因为其著作难以获取,而是因为与本文主题不够直接相关。我们表格中引用的资料直接针对我们面前的问题。总体而言,上述三位权威的研究发现与此处报告的实验大体一致。

本章所述内容的概要使几个要点清晰呈现:

最知名的猎人-贸易商前装枪、滑膛枪、步枪、手枪和小型火炮制造商生产的武器质量优良。记录在案的枪管爆裂、枪机损坏和枪托碎裂事件数以十计,如果能够统计那些未见诸文字的事故,这个数字无疑会更多,但在大多数枪管失效案例中,枪支爆炸是由于装填不当或枪口内有障碍物造成的。在整个19世纪,有缺陷的枪管很少能通过检验室进入枪械制造商的生产线。枪机和枪托的失效通常是由于野外的剧烈事故或明显的滥用造成的,而非粗心的枪匠工艺或劣质材料。

相对便宜的贸易枪类滑膛枪的分发数量大于同时期(1800年至1840年代)的步枪。印第安人和混血猎人(métis)偏爱它,因为它传统上具有双重用途——小号铅弹用于小型猎物,大号铅弹用于大型猎物和战斗;许多白人猎人也对它赞不绝口。它在追猎野牛时非常有用,而且大多数其他射击场合都涉及近距离目标。贸易枪相当精准,在50码内与大口径步枪同样有效。参见本章前面给出的”初速”和”穿透力”比较统计数据。相当多的猎人-贸易商以书面形式证明了滑膛枪在野外的令人满意的表现。

“平原”步枪的出现在山地人武器装备史上具有重大意义。这种武器使山地人达到了17和18世纪捕海狸前辈从未企及的射击完美境界。它的大口径、重装药和缓慢的膛线缠距带来了相对平直的弹道、巨大的杀伤力,以及在150码内始终如一的高精度,而且后坐力很小。通过使用”双倍装药”可以大大增强步枪的威力,而这种装填方式并不会带来不切实际的副作用。由于平原步枪的存在,敌对的印第安人对白人猎人远距离致命射击的能力产生了新的敬畏,其杀伤力使它成为猎取野牛时猎肉者的首选武器。

西部部落通过贸易获得的”印第安步枪”在许多机械方面模仿了”山地步枪”和”平原步枪”,但其红皮肤主人往往对它缺乏爱护。他对枪支表面处理、机械结构和装填细节的漠视,经常使武器沦为原貌的破损残骸,曾经的精密机械变得不再可靠和精准。

综合考虑,我们可以得出结论:山地人对自己的武器装备问题持较为乐观的态度。抱怨之声寥寥无几,然而他们的枪支实际上与两百年前在荒野中奋斗的前辈们所用的相差无几。火帽的发明带来了诸多优势,在山地人时代的后期被广泛采用,而平原步枪的发展带来了森林猎人(coureurs de bois)、皮毛商旅(voyageurs)以及早期英国和美国皮毛商人从未拥有的能力。然而,从防御印第安人突然背叛或受伤灰熊笨重冲击的角度来看,当时手中的单发前装枪显得相当薄弱。为了使这些枪支更能满足需求,使用者们发展出了特殊的技能、诀窍和智谋——这些特质决定了商人猎人是成功生存还是死亡。这种对抗的刺激感很可能是让”这群无畏之人”坚守荒野生活的因素之一。

当山地人退出西部荒野舞台时,枪械工业正处于对枪支和火药进行划时代改进的前夕。如果深受爱戴的杰迪戴亚·史密斯在锡马龙河那命运攸关的一天,能在单发步枪射击后用一对柯尔特左轮手枪连续射击,他或许能扳平那小群凶残科曼奇人对他造成的不利局面。史密斯死后几年,左轮手枪就出现在了西部。而那些凶猛的灰熊——在整个山地人时代造成大量猎人伤亡的野兽——如果子弹以沉重的长形”尖头弹”(pickets)或后来的空底圆锥形子弹的形式射向它们,就不会对铅弹如此免疫了。这些子弹的优越性在山地人时代结束前就已得到证明,但几乎没有证据表明山地人采用了它们。既然我们在讨论这些”假设”,值得一提的是,成功的运动型后装枪即将问世(1850年代初)。紧随其后的是连发后装枪和空尖膨胀弹。许多山地人活着见证了这些惊人的改进,也为他们旧日栖息地中的生灵因后继者更好的枪支而迅速遭到毁灭而哀叹。

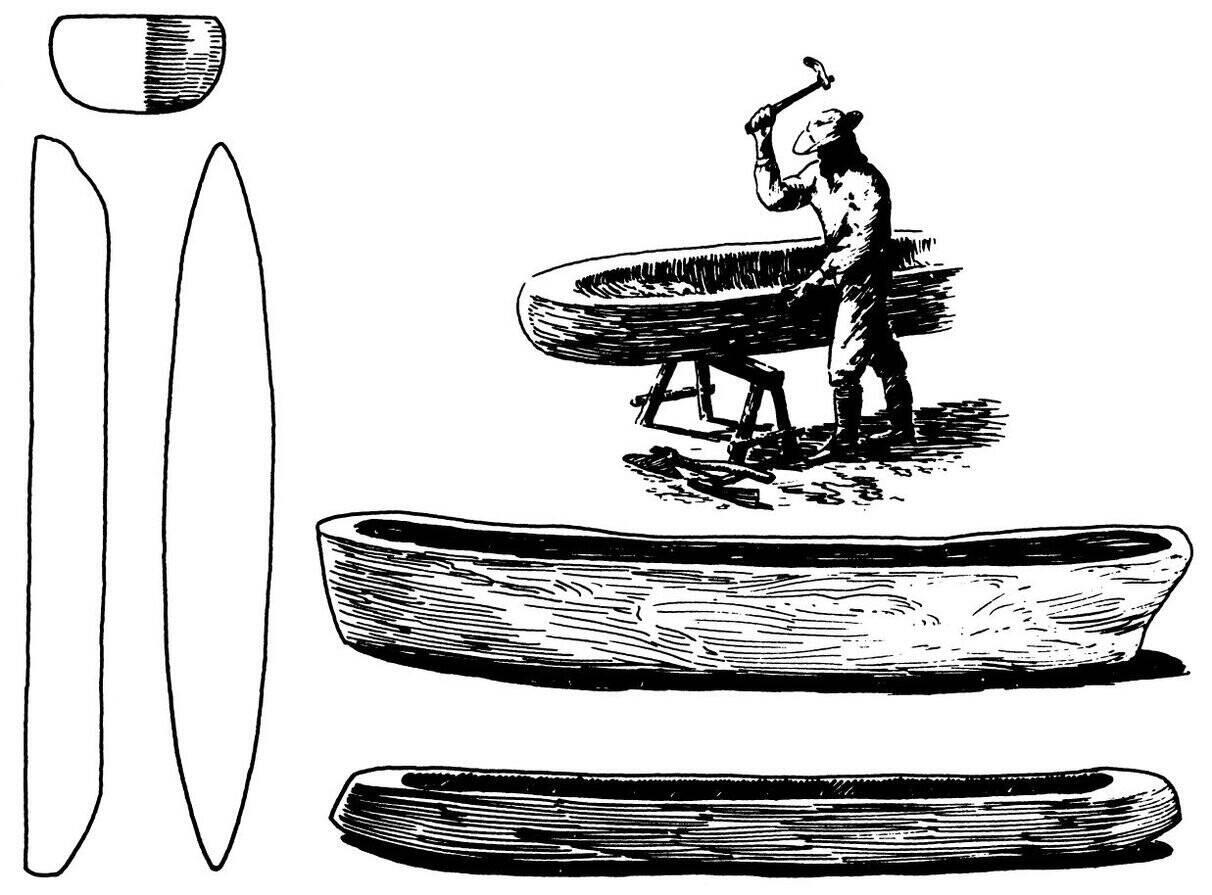

在山地人登上历史舞台之前,为全球贸易而捕猎海狸已经是美洲荒野的一项事业,持续了两百年。当山地人到来时,钢制陷阱在捕获海狸的行业中已至关重要,但有充分证据表明,在十七和十八世纪,无论是印第安人还是白人猎手,都在没有金属陷阱的情况下在美洲获取了大量皮毛。

前哥伦布时代的海狸猎人没有与白人贸易的动机,但我们知道他们确实珍视海狸皮袍,海狸肉也是他们食谱上受欢迎的食物。在海狸广泛分布的范围内,接触前的印第安人的需求并未对海狸种群造成重大影响,但这种大型啮齿动物仍被追捕,并发展出了特殊的狩猎方法。这些原始方法最终被入侵的白人所了解,在贸易的早期阶段,白人猎手和印第安人都采用古老的捕获方式。在某些情况下,白人还向印第安人引入了欧洲血统的粗糙木制陷阱。

下文引用的关于原始海狸狩猎的当代具体记述涉及加拿大荒野和密西西比河以东地区,但最早的西部探险家的一些日志表明,平原和落基山脉的部落也遵循相同或类似的做法。这种”冬季狩猎”残酷而有效,在白人商人猎手的怂恿下,迅速使后来成为美国东部的许多地区的海狸群落数量锐减。

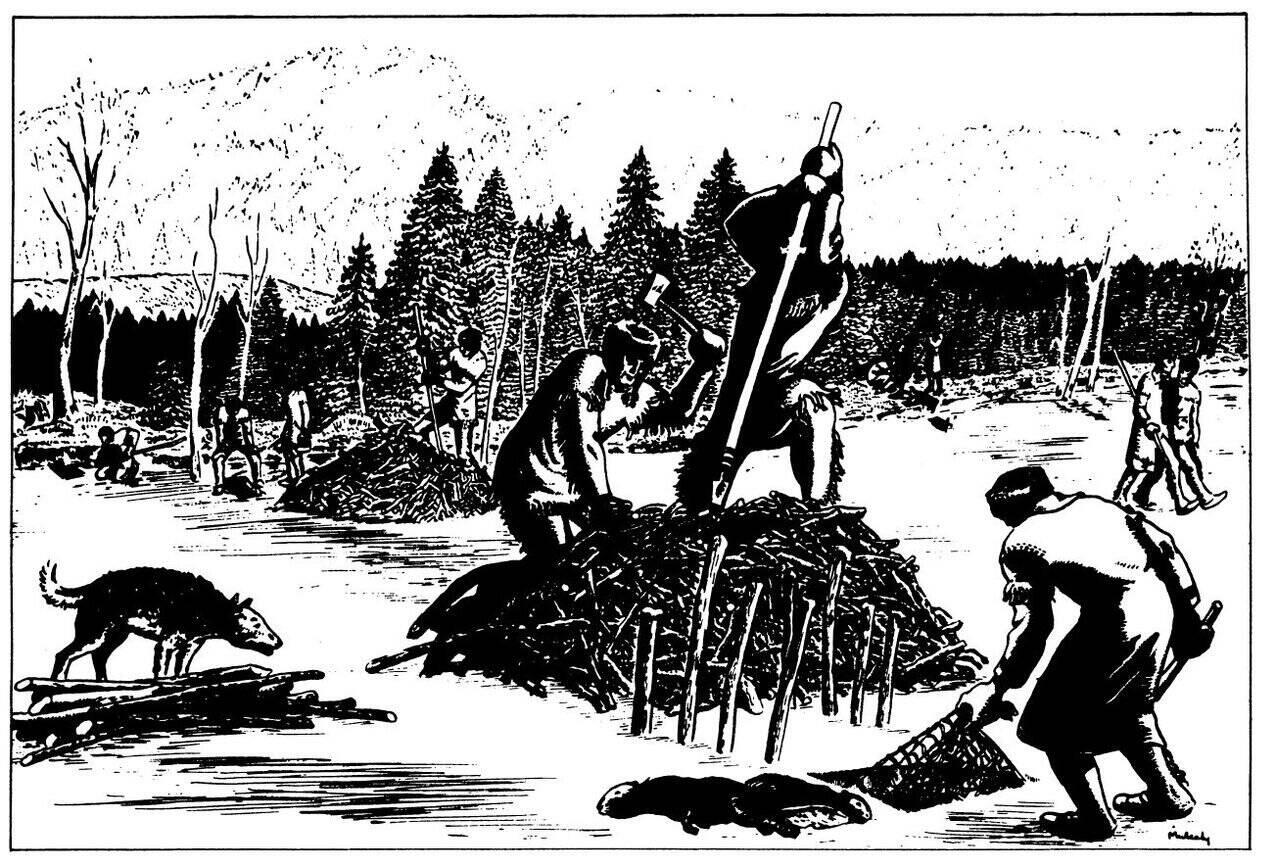

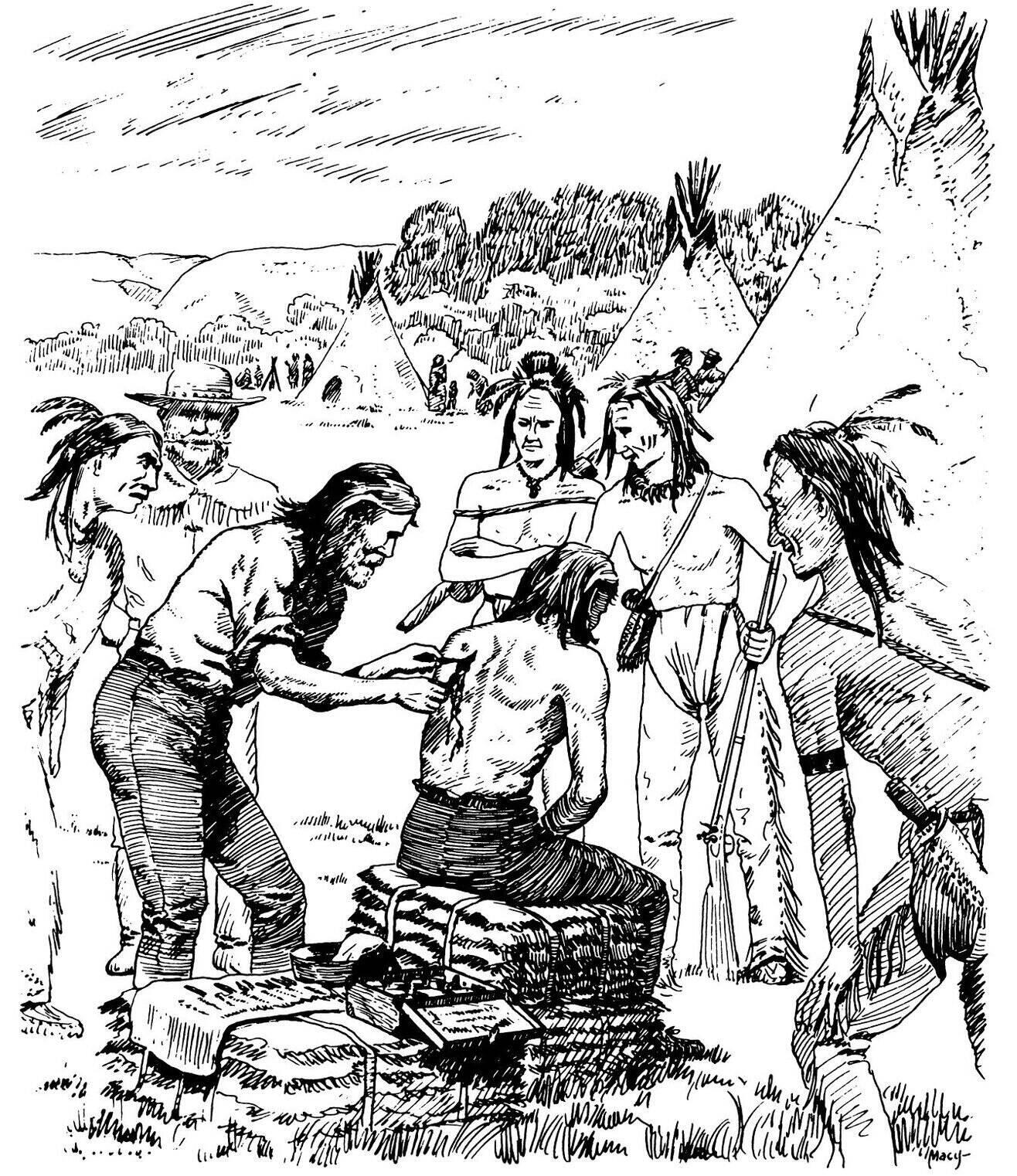

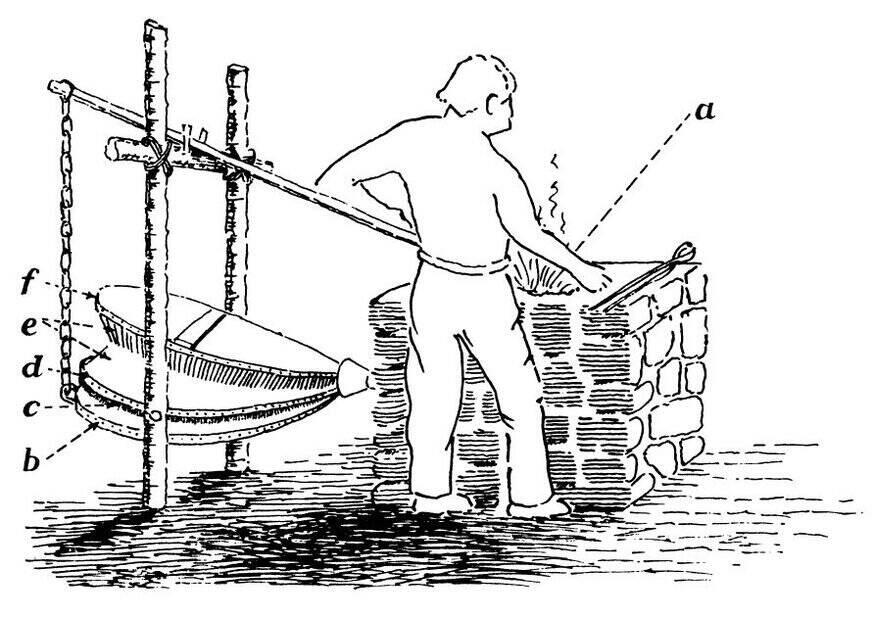

图16. 古代印第安人的冬季狩猎

这幅马尔卡希的画作收藏于密苏里州圣路易斯的杰斐逊国家扩张纪念馆。

印第安人冬季海狸狩猎的基本步骤如图16所示。约翰·史密斯船长报告了十七世纪初弗吉尼亚原住民所采用的方法,拉洪坦讲述了他在该世纪后期与威斯康星地区福克斯印第安人在一起时所目睹的情况。最好的记述之一是”1723年手稿备忘录”,保存在加拿大公共档案馆。这种古老方法甚至在山地人时代的某些北部地区仍在使用,这一点在1833年《便士杂志》的一篇文章中有所揭示。

冰凿和用筋腱或绳索制成的结实网具在冬季猎捕河狸中发挥着重要作用——这种狩猎需要几个男人或女人的合作。猎人的第一步是沿着河狸池塘的岸边找到河狸的洞穴。这可以通过用长柄冰凿敲击河岸来完成。当敲击正好在洞穴上方时会发出空洞的声音,以此引导猎人;然后他用斧头和冰凿凿开洞穴入口上方的冰层,开出一个足够让河狸身体通过的长形开口。网被推入这个洞中,铺在下面泥泞的底部,同时在冰面上开口的两侧留出拉绳或把手。负责看守的印第安人随即站在”准备”位置,一旦河狸游过网上方就立即向上猛拉网。附近所有其他河狸洞穴都接受同样的处理。

狩猎队的其他成员则关注池塘深水区的河狸窝。通常每个窝都有两个入口,都在冰层下方相当深的位置。猎人们的常见做法是在夏季或秋季冰层形成之前,就定位某些窝的至少一个”门口”,为了界定出一条通往窝的狭窄外部通道,他们会在泥底打入两排平行的木桩,在窝的入口处形成一条通道。冬季狩猎开始时,在通道外部开口上方的冰层上凿开一个如前所述的洞,并在通道入口处的池塘底部或附近放置一张网。一名看守者站在这里准备拉网。池塘中的其他窝也做同样的准备,猎人们始终在网旁守候。

最后一步是猎人对河狸窝冰冻墙壁的攻击。有组织的猎人们用斧头、手斧或冰凿同时砍入所有的窝。窝内的河狸居民被这种破坏惊扰后,通过它们通常的冰下出口逃离。每个窝至少有一只动物会经过门口等待的网。守在那里的猎人在关键时刻猛然向上拉网,把挣扎的动物拖到冰面上,然后用棍棒将其打死。立即给予致命一击非常重要,因为网的编织物无法长时间抵挡河狸凿子般的牙齿。同时,必须迅速重新布置网,因为随时可能有另一只猎物出现,这次是从外面的水域游向窝内。

在这样的攻击下,池塘中的整个河狸群体都会疯狂地冲向它们在以往警报中一直依赖的避难所。有些寻求邻近窝的庇护,有些游向附近岸边的洞穴。如果印第安人在定位洞穴方面做得很彻底,河狸就无处可逃,因为河狸在水下没有空气只能坚持几分钟。在困境中,河狸会试图进入洞穴或窝。如果印第安人决心杀死整个群落,这是完全可能的,但传统上,部落从不寻求赶尽杀绝。白人商人在这方面往往不那么有良心。无论如何,加拿大的法国人和英国人、哈德逊河和康涅狄格河流域的荷兰人,以及新英格兰和弗吉尼亚的殖民者在1600年代和1700年代前半期获取了约两百万张河狸皮。其中相当数量的毛皮是在上述那种冬季狩猎中获得的。

当然还有其他原住民猎杀河狸的方法。落木陷阱(Deadfalls)、水下围栏和溺毙装置在美洲印第安人(Amerinds)中使用了很长时间。正如人们所预料的,白人最早观察到这些原始陷阱是在北方。清教徒留下了他们在十七世纪初所见的记录,法国人在十八世纪初写下了他们在新法兰西的观察,英国毛皮商人和探险家大卫·汤普森在1784年至1812年期间详细报告了他在北方和西部的发现。在更近的时代,不少于四十位人类学家研究了北方部落现存的文化,从而更新了前哥伦布时期河狸陷阱类型的记载。约翰·M·库珀神父发表了一份有价值的汇编,收录了许多这些发现,并附有他自己广泛实地研究的详细图解报告。

库珀指出,河狸不是用套索捕获的,只有某些类型的落木陷阱被用于捕捉这种动物——带有踏板释放装置的”踢击式”落木陷阱(kicker deadfall)(一种传统类型),以及独特的”河狸矛落击装置”(beaver spear downfall),这是一种类似于非洲和东印度”鱼叉落击装置”(harpoon downfall)的设备。值得注意的是,除了上述这一个例外,美洲印第安人的捕猎装置都被设计成以勒死、压死或溺死毛皮动物的方式,不会在皮毛上造成破损,也不会让毛皮被血液浸透。

在水中建造的围栏配备了垂直滑动门,当游入围栏的海狸触发时,门会落下关闭,或者由守在围栏附近的猎人手动操作关闭。第四种陷阱是一种溺毙装置,称为”漏斗”陷阱,被一些蒙塔格尼人和詹姆斯湾印第安人使用。漏斗由绑在圆环上的小木杆制成,放置在海狸坝的缺口处。漏斗较大的开口延伸到池塘水中,较小的一端向下游延伸,开口在水下。当海狸调查坝上的缺口时,可以从池塘进入漏斗,然后向下游移动到较小的一端,那里的开口刚好够动物的头部通过。一旦头部穿过小开口,就无法后退,因为柔韧的木杆末端会卡在头骨后面。动物就在那里溺亡。

这些以及类似的原始陷阱被一些白人捕猎者在美国拓荒时代出产可销售毛皮的地区采用。即使钢制陷阱的出现也没有使套索、压落陷阱等完全被淘汰。事实上,这些原始装置至今仍在有限地使用;出版的”捕猎指南”和当前军事人员的”生存手册”都用大量篇幅介绍其制作和使用方法,工厂生产的套索现在也已上市销售。

第一批钢制陷阱究竟何时被带到美洲并没有确切记录,但有理由相信,法国在十七世纪第一个十年于新斯科舍和圣劳伦斯河建立的最早殖民地就已经有了一些这种小型器械。它们不太可能是为了捕捉海狸而带来的,但在消灭害虫和捕获用作食物的小型哺乳动物和鸟类方面确实非常有用。同样,有理由认为十七世纪初沿大西洋海岸定居的英国人也有钢制陷阱。这些推测在十六世纪欧洲陷阱的出版记录中得到了一些支持。

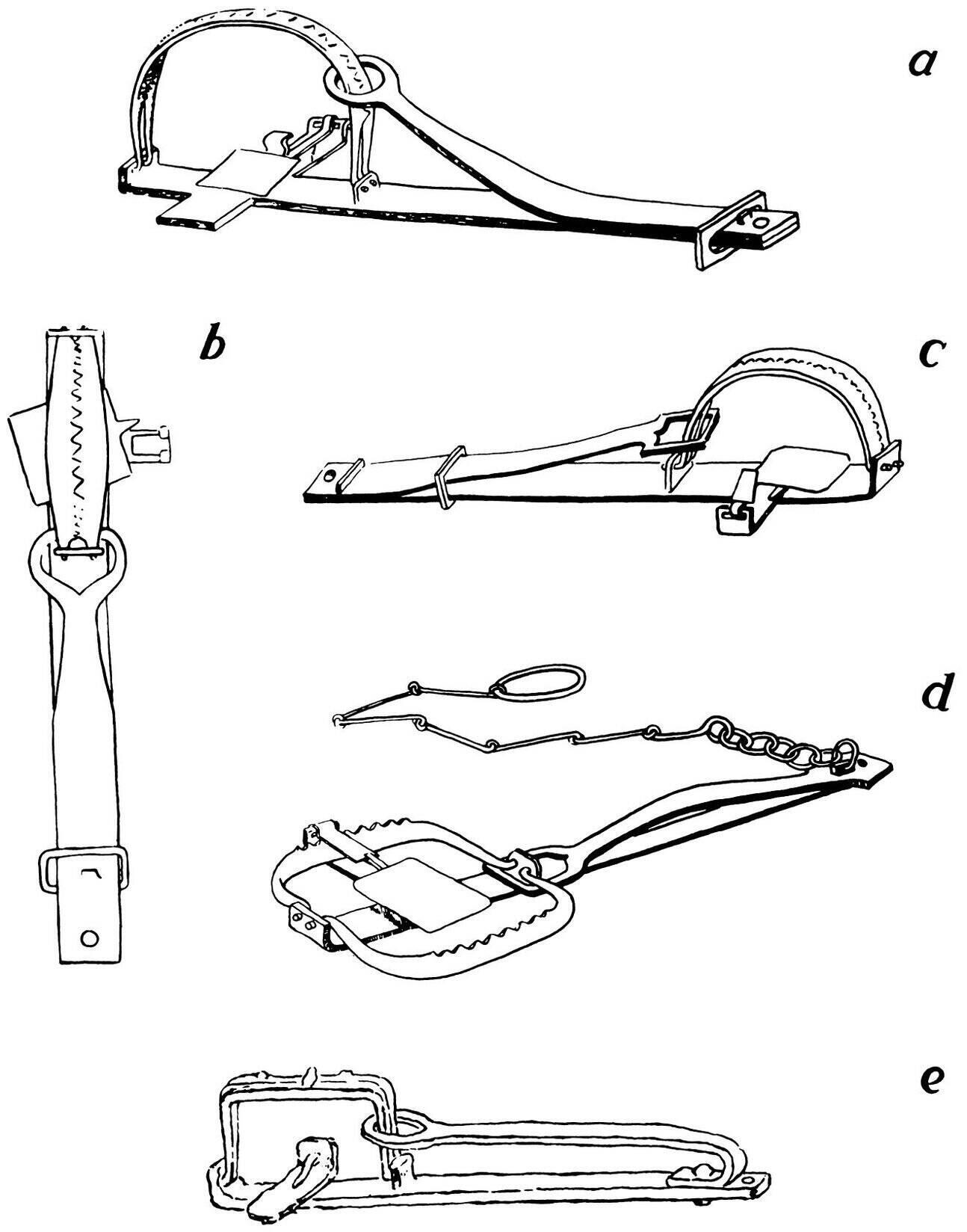

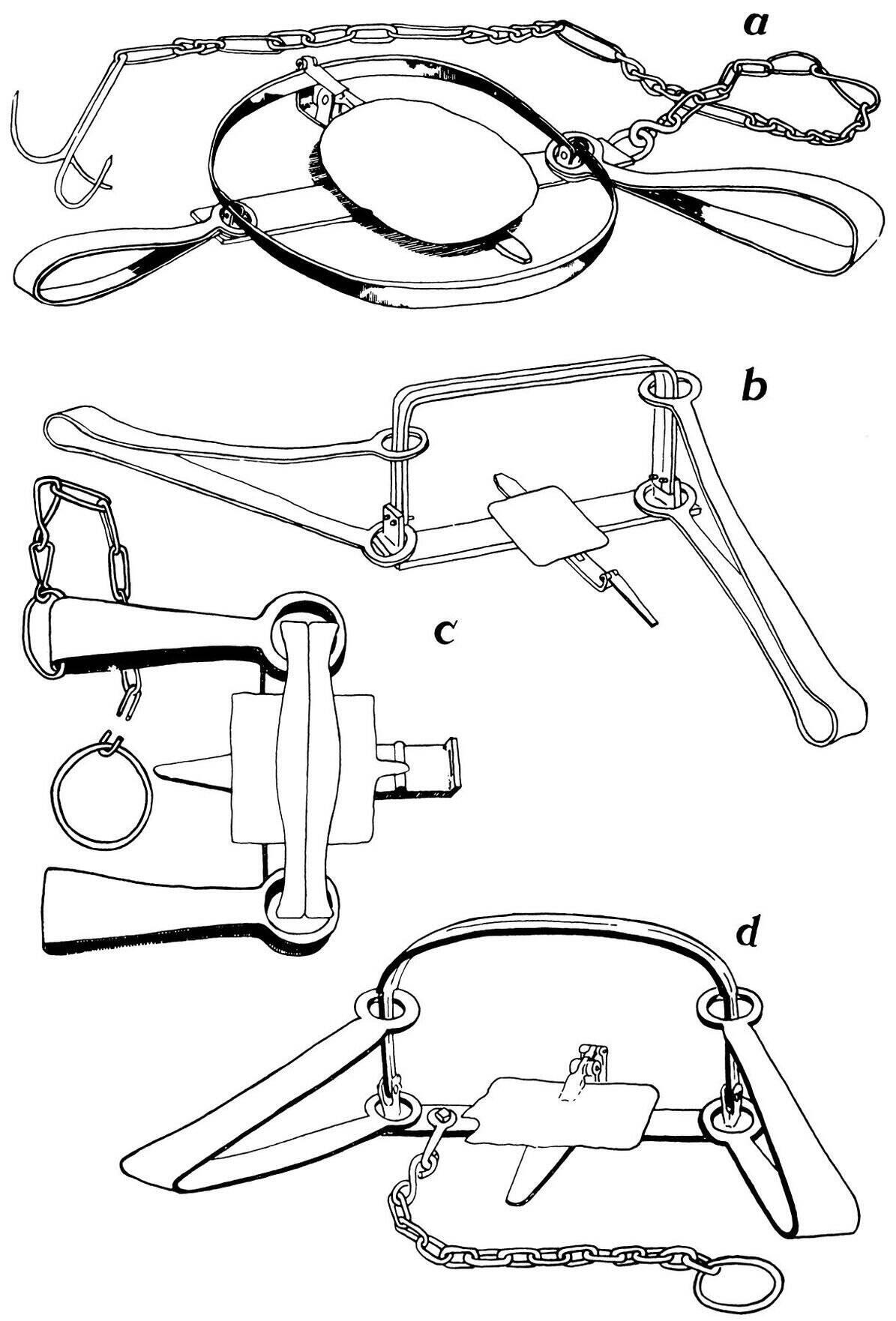

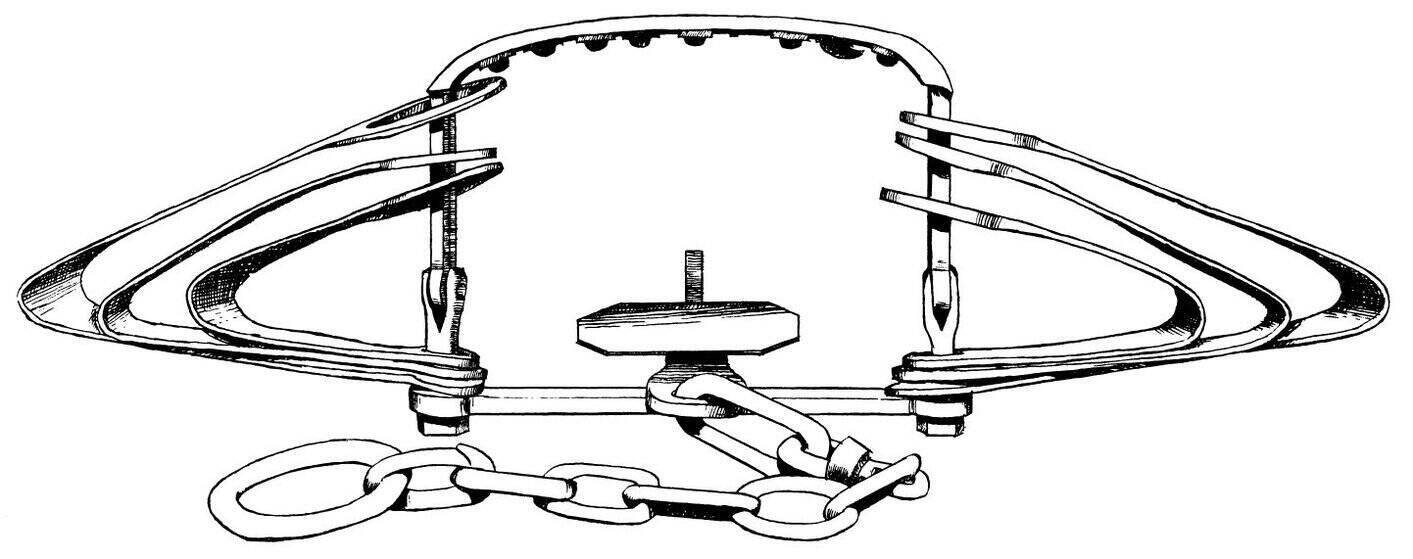

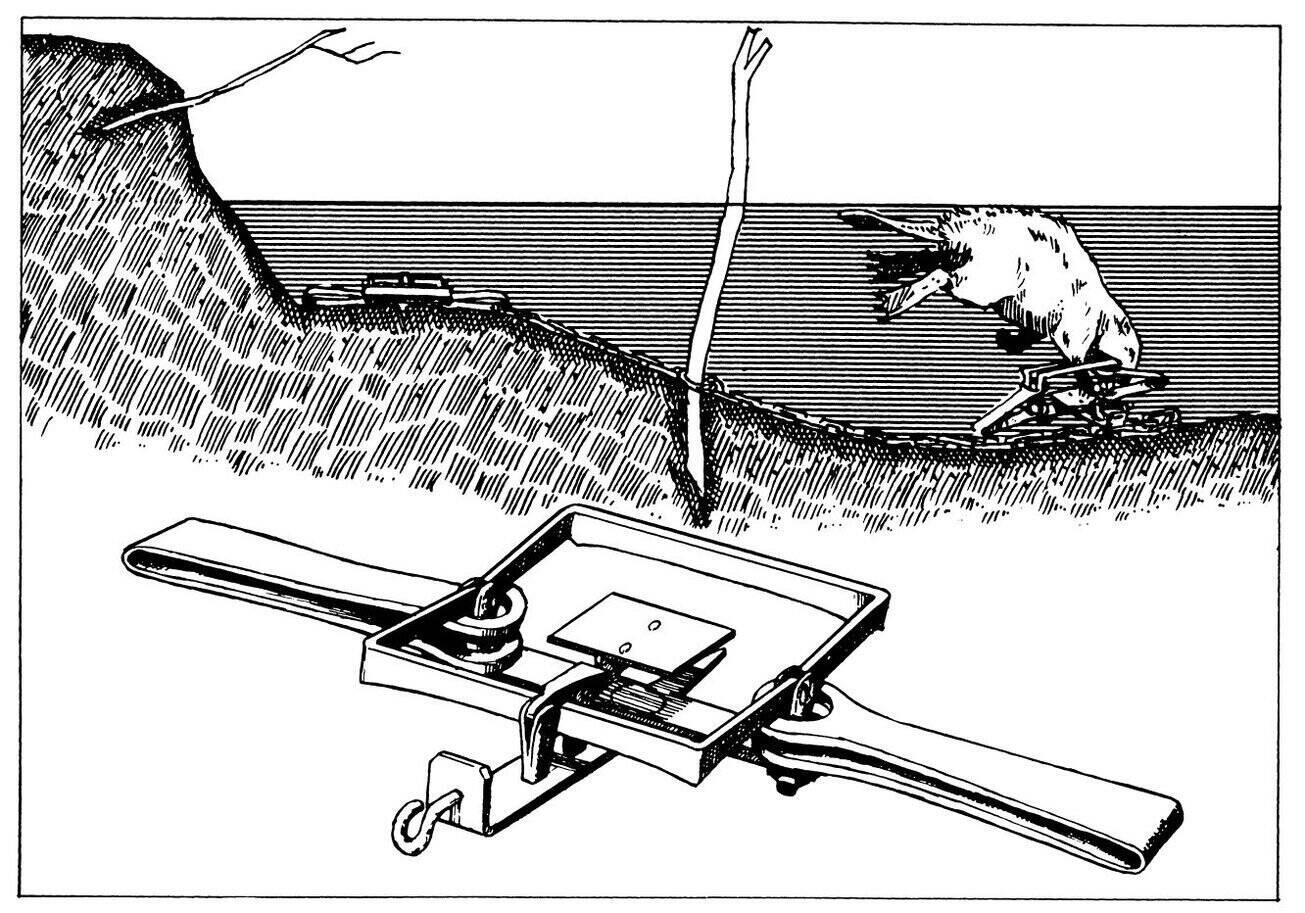

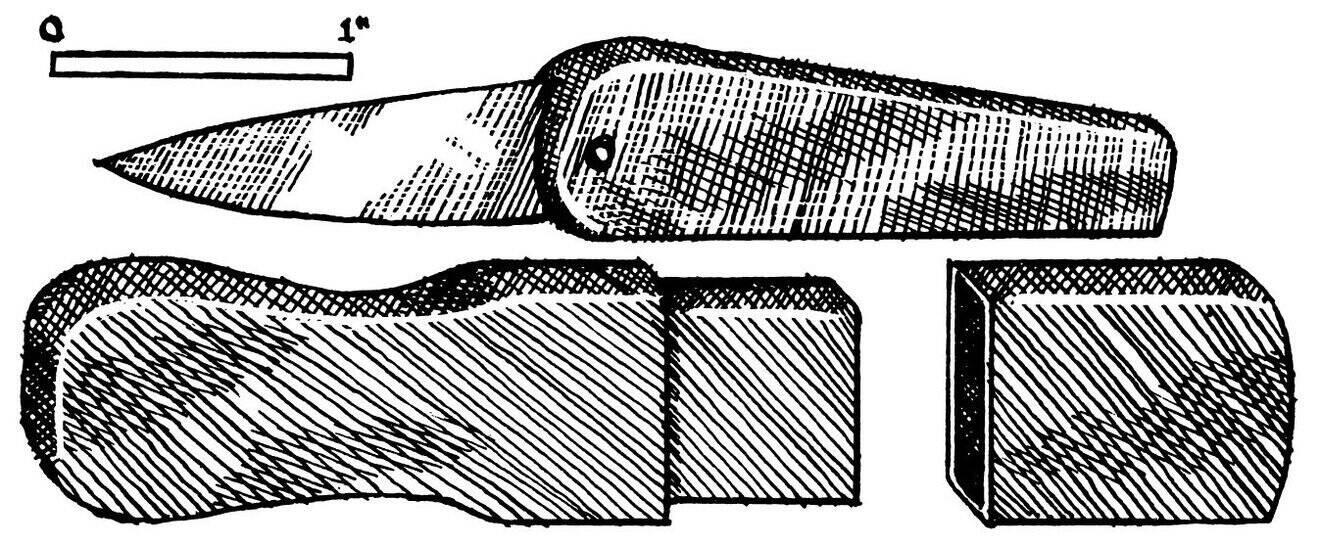

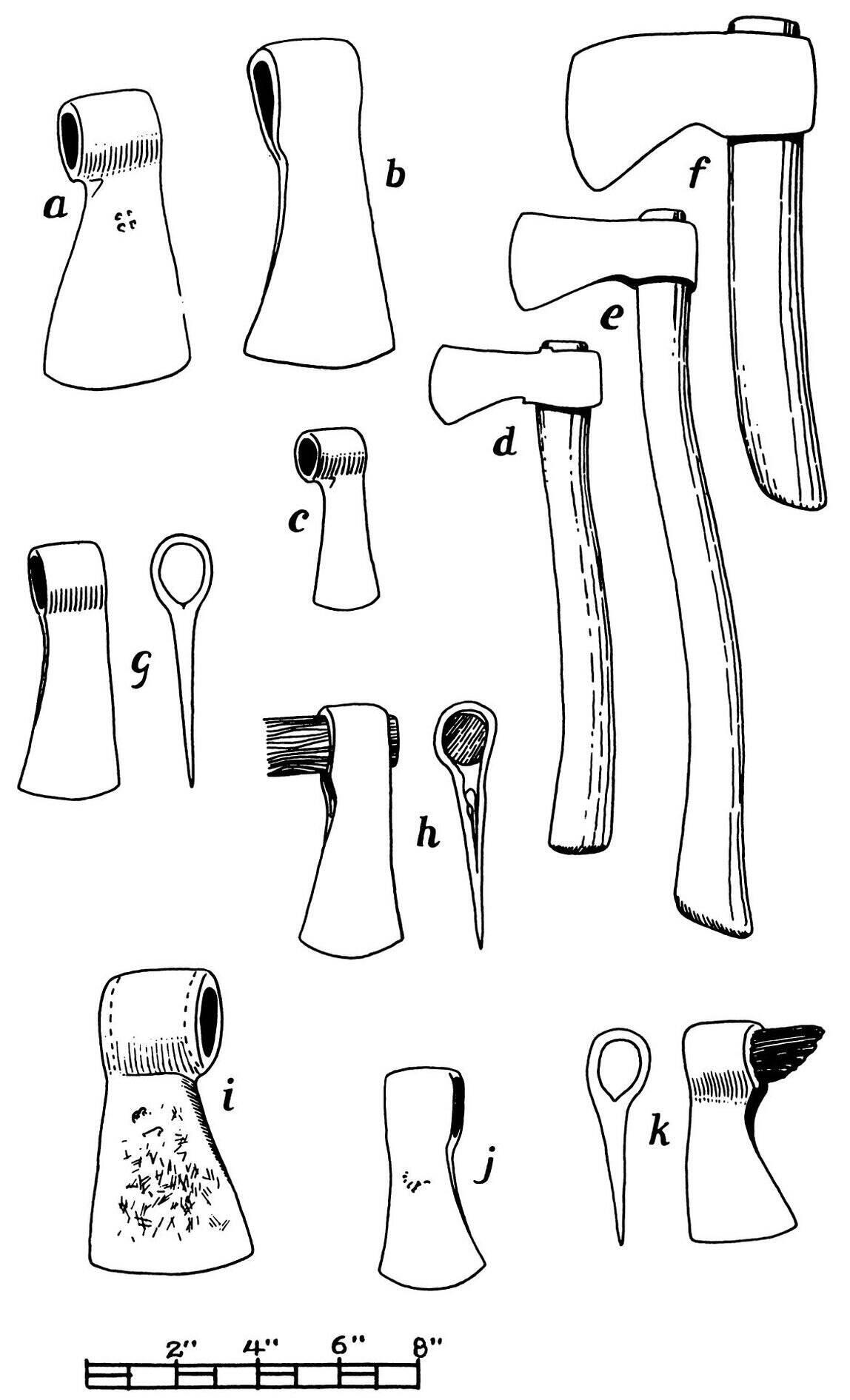

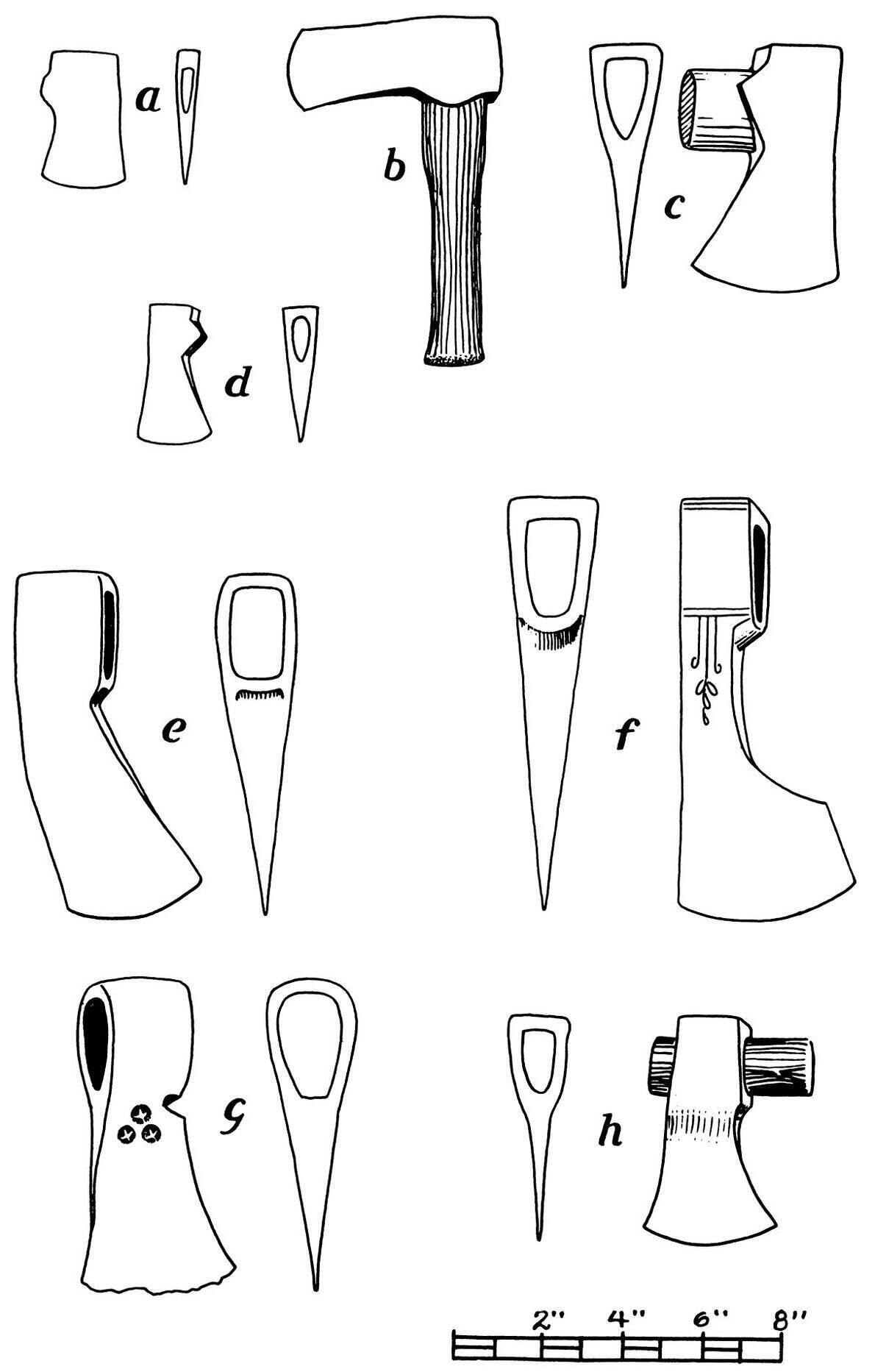

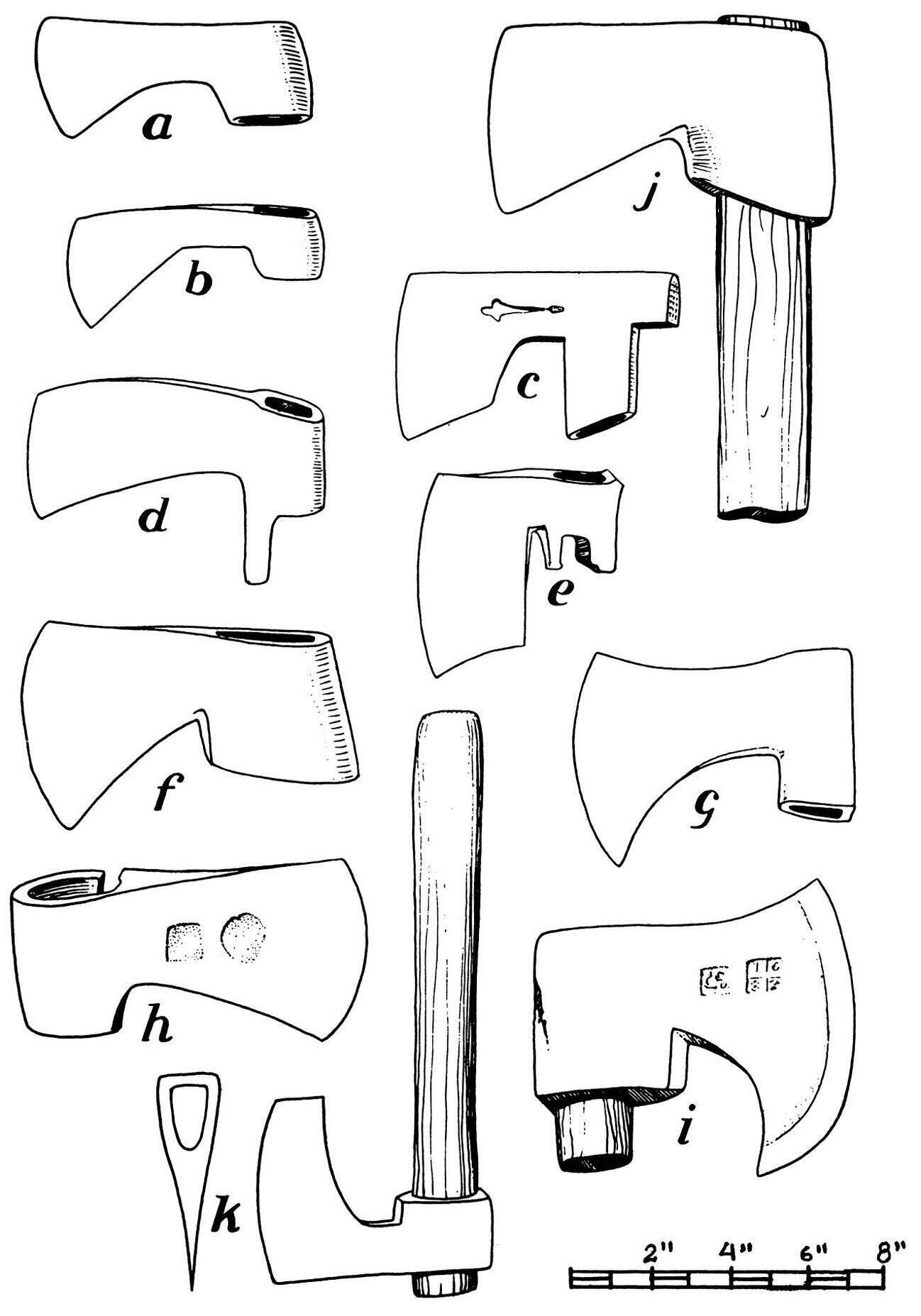

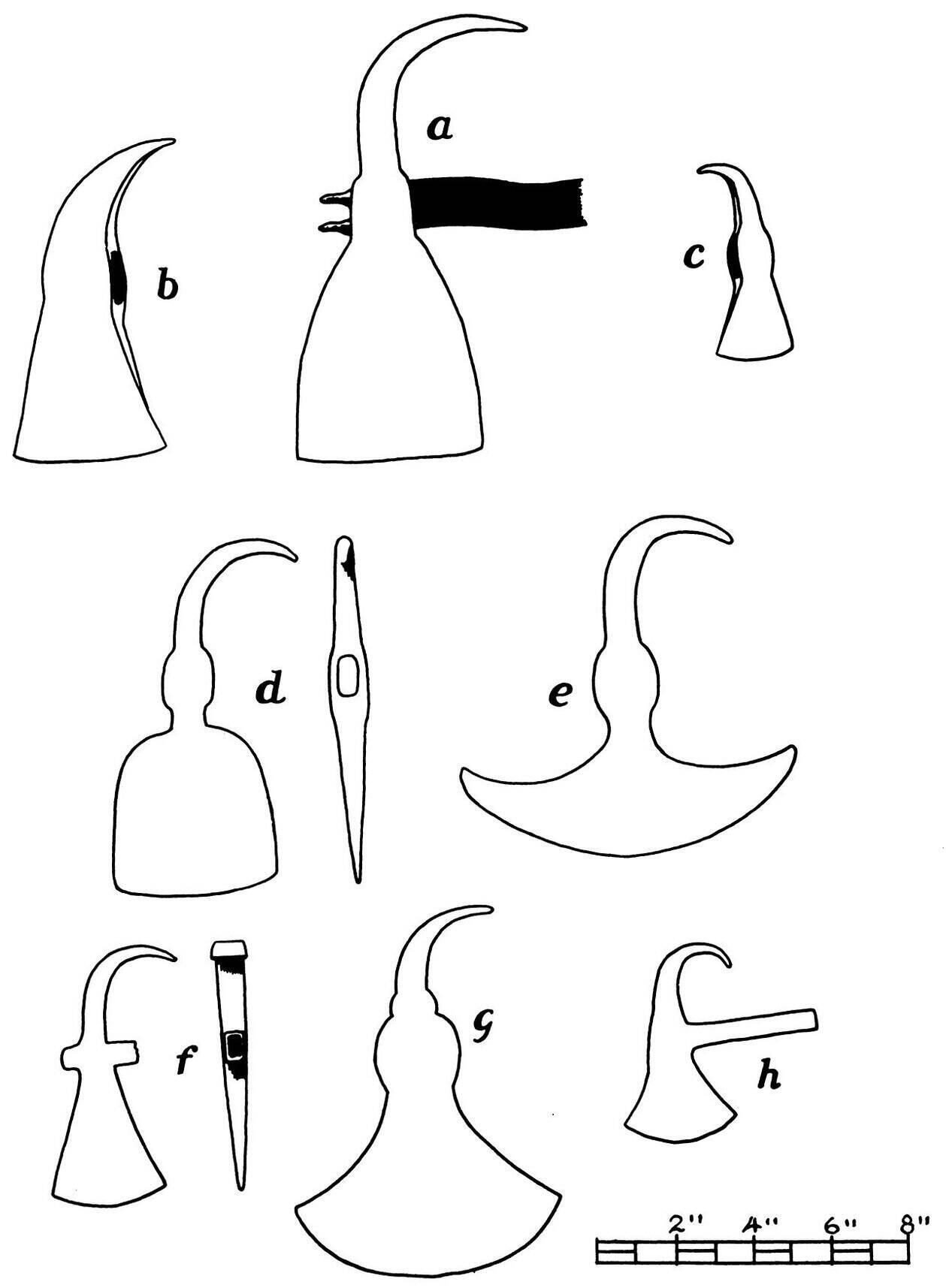

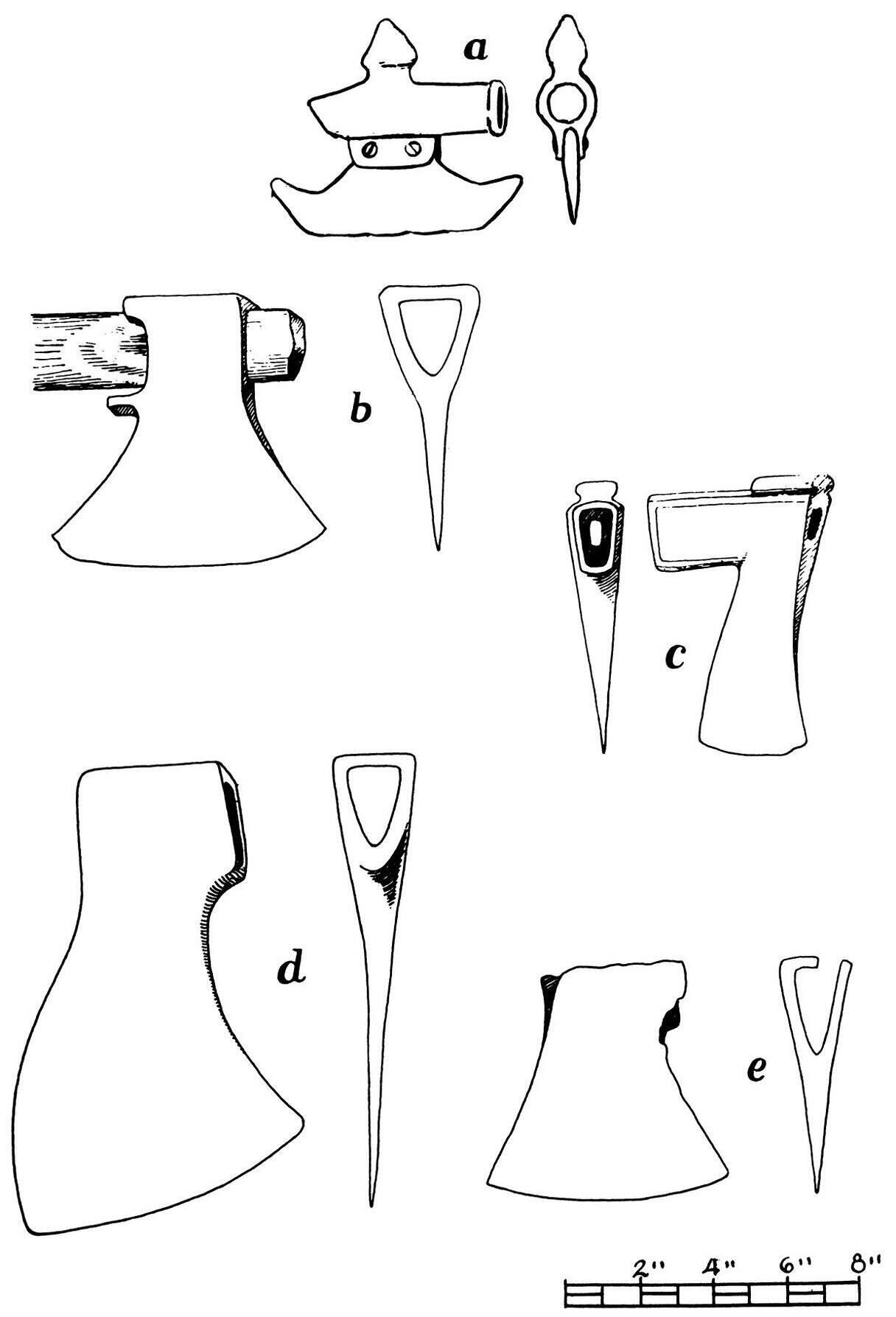

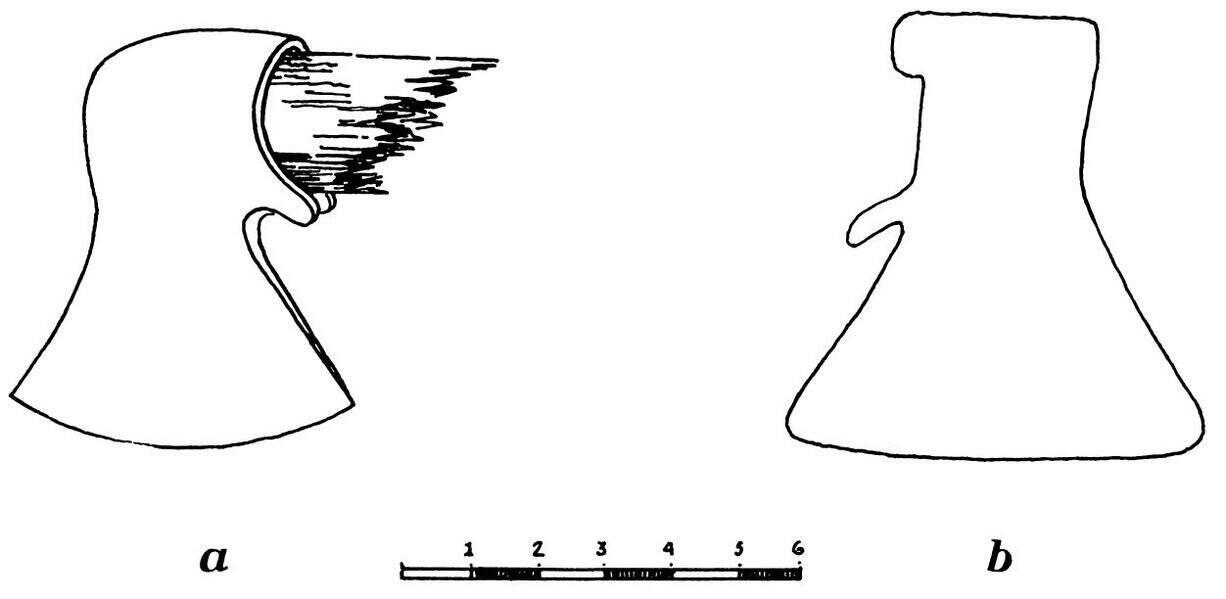

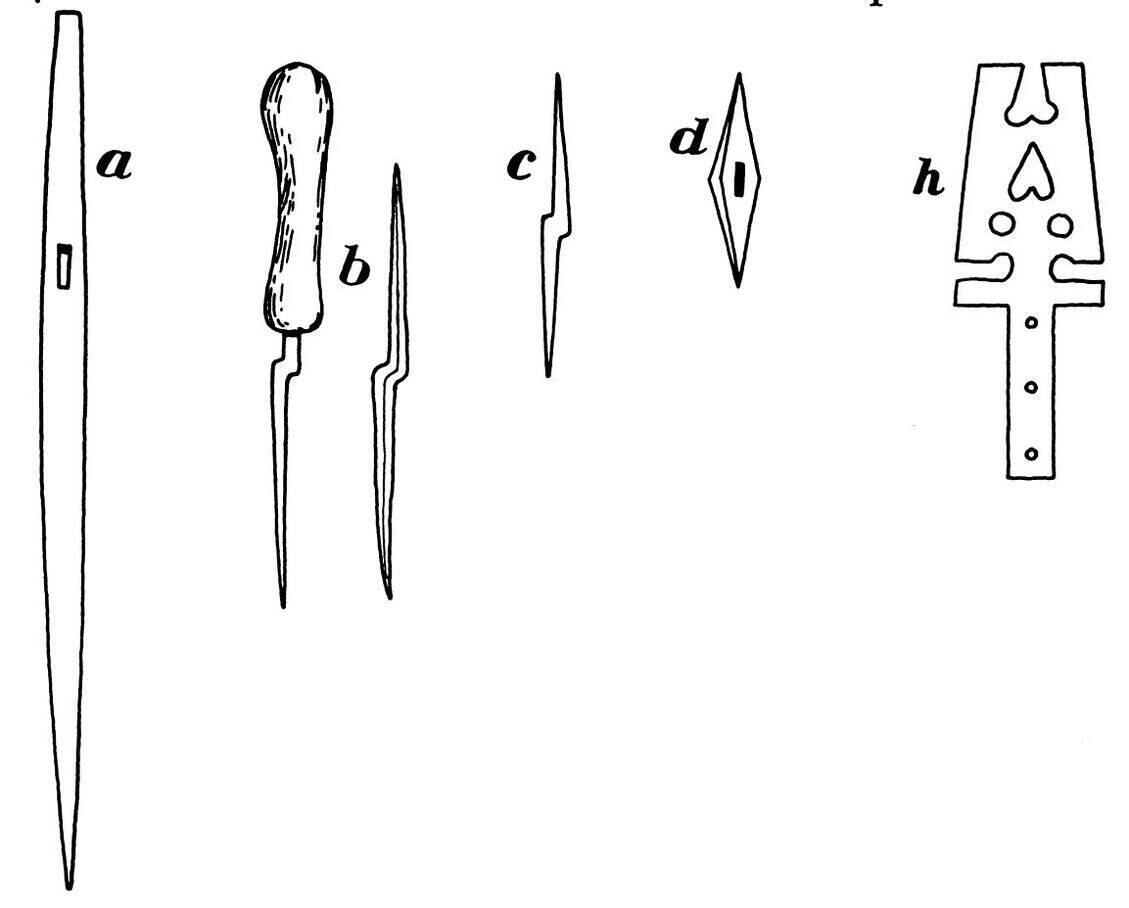

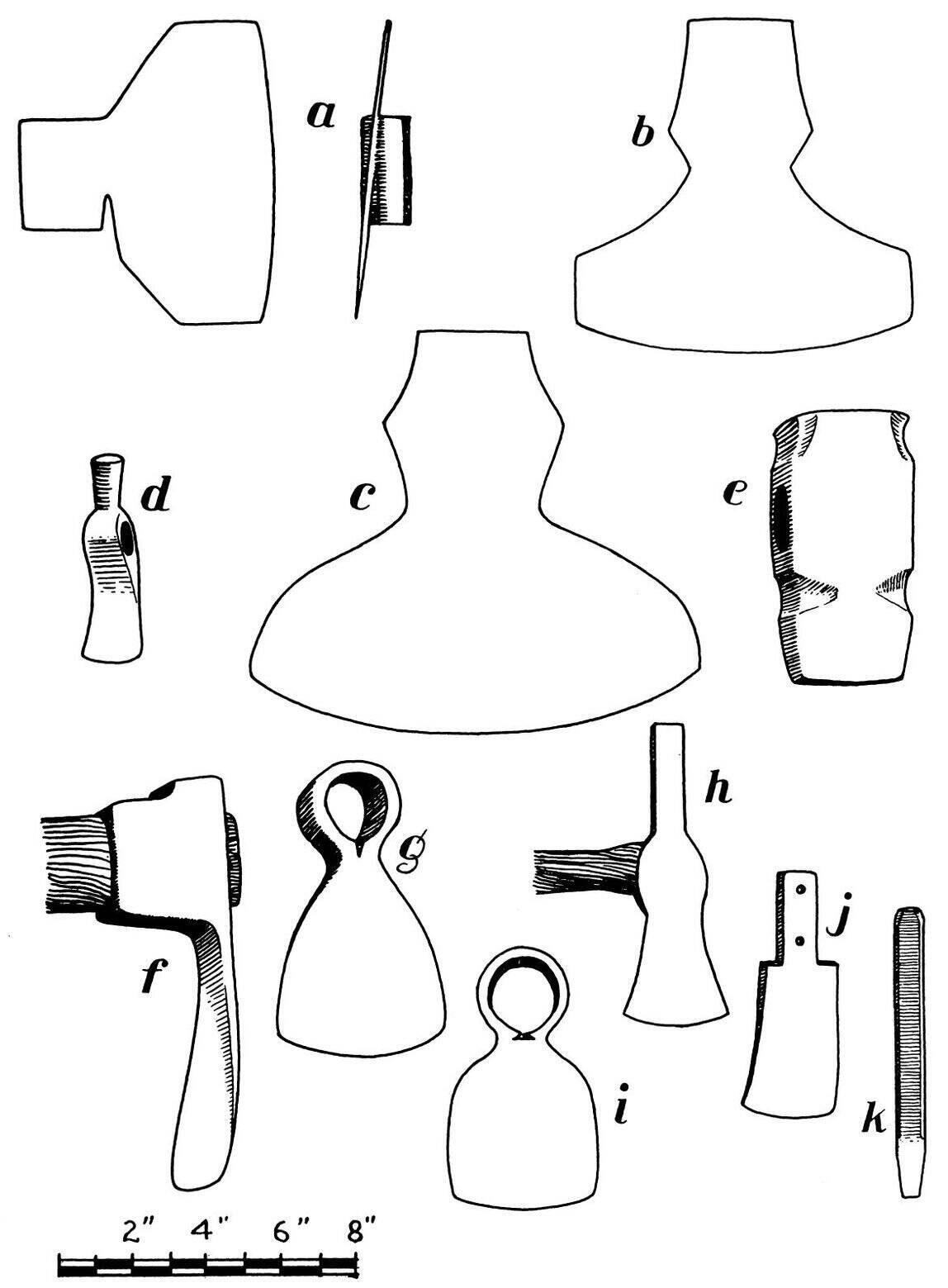

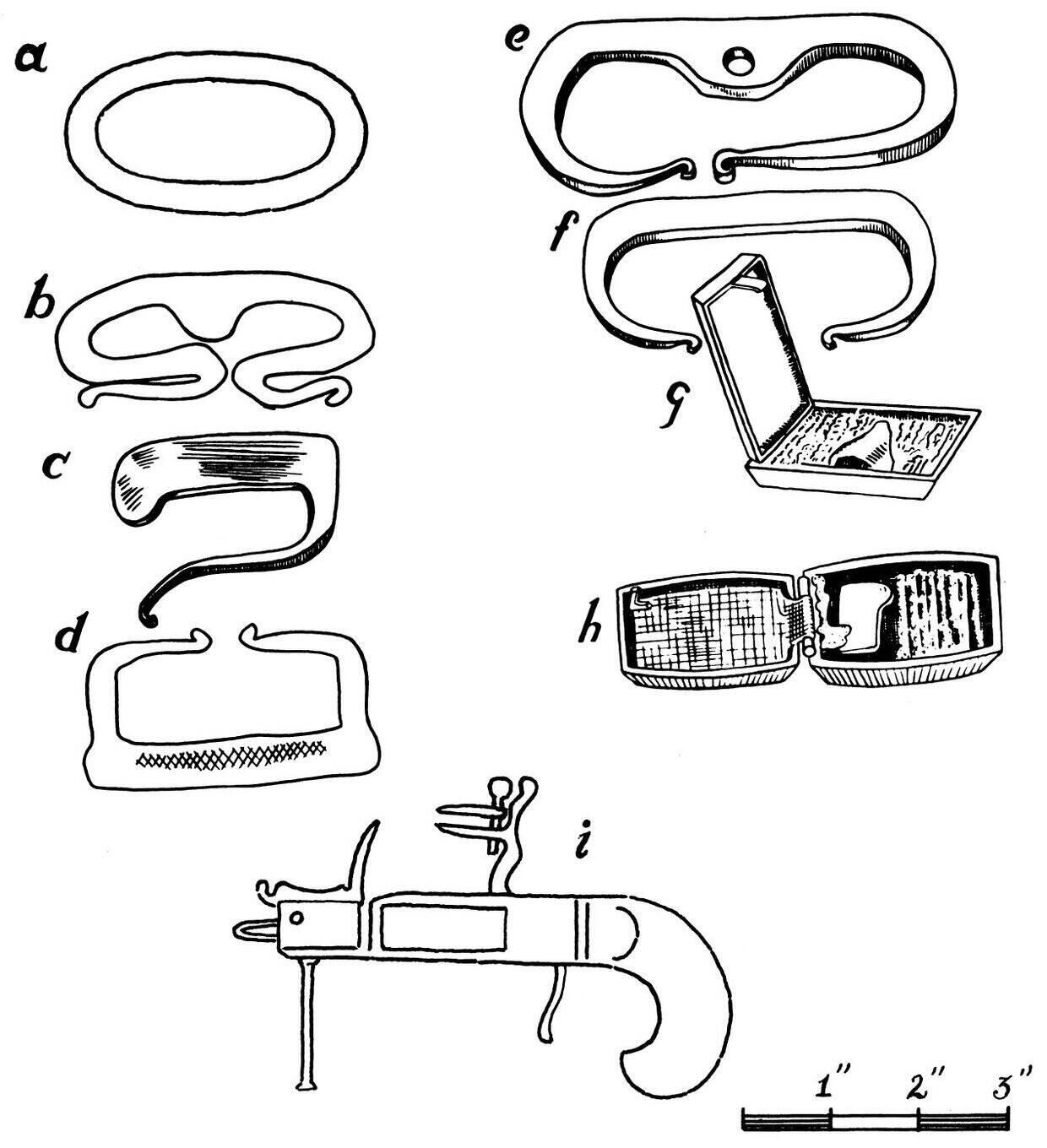

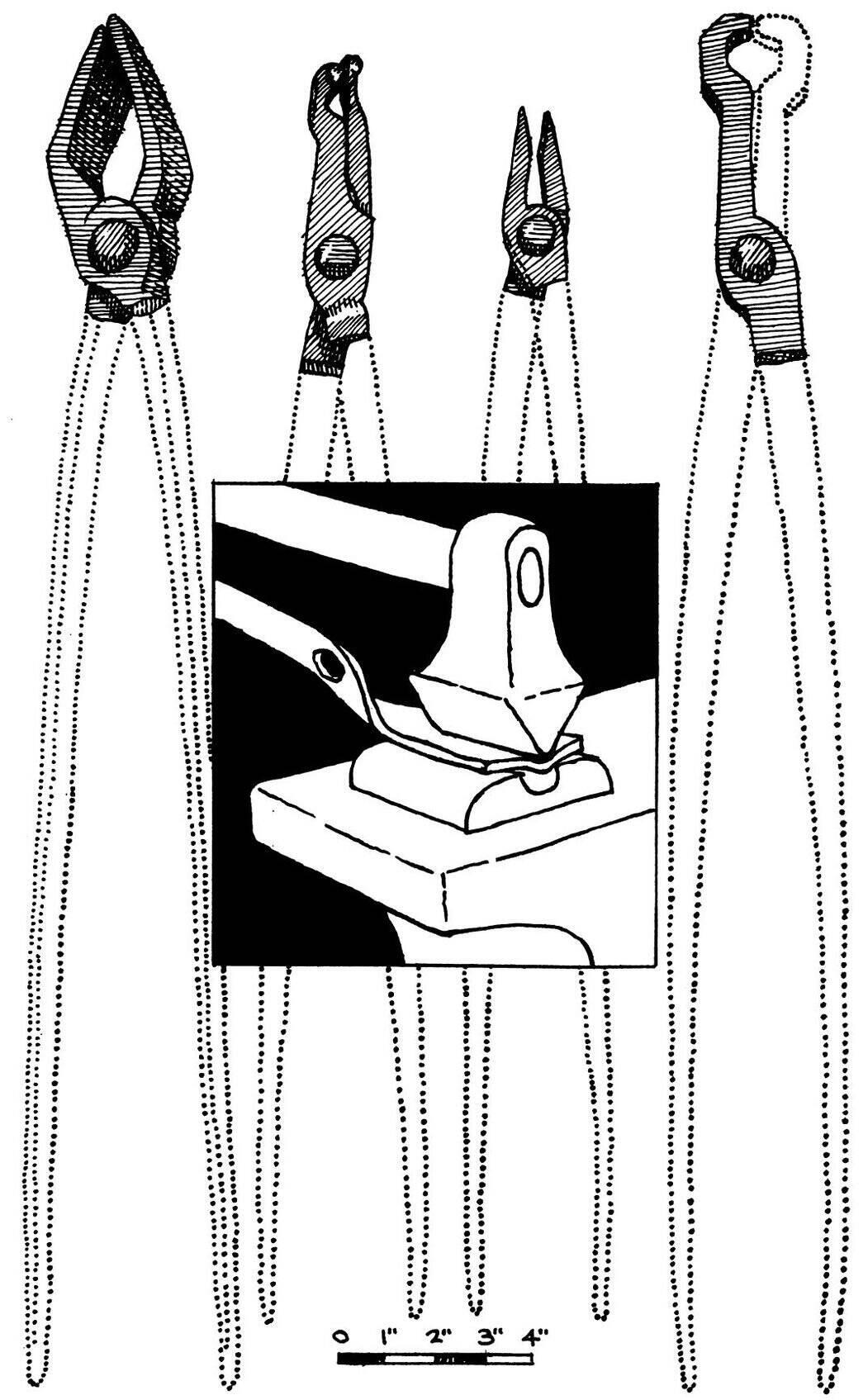

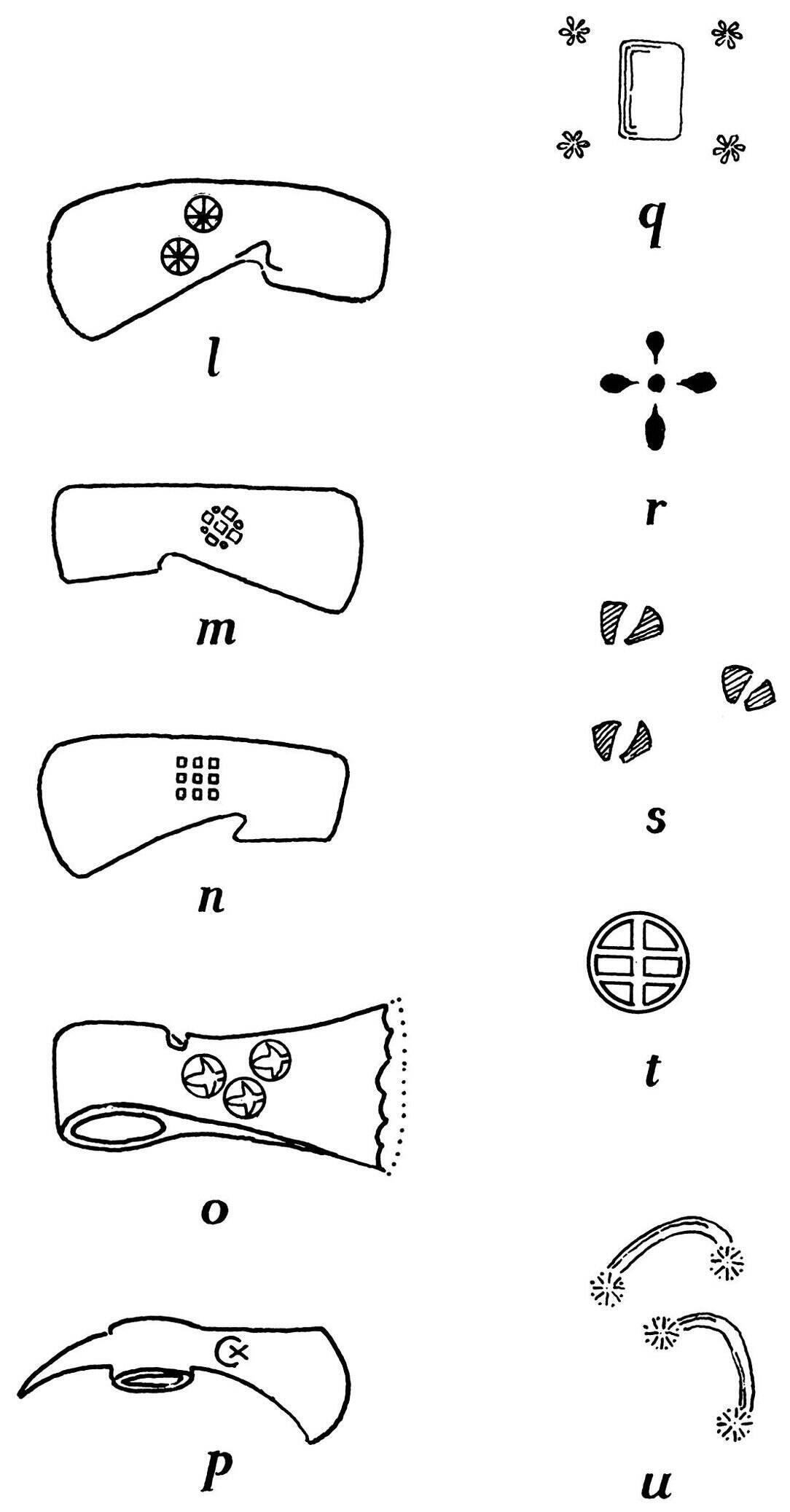

图17. 钢制陷阱及其部件

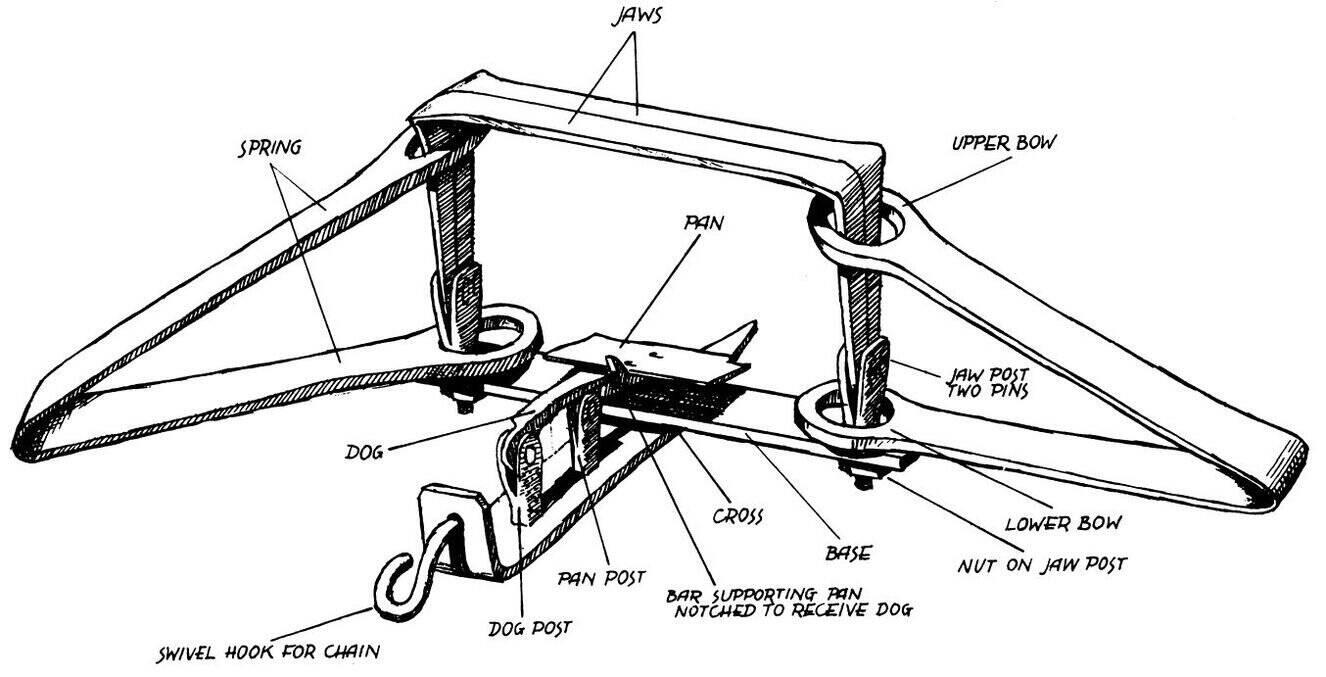

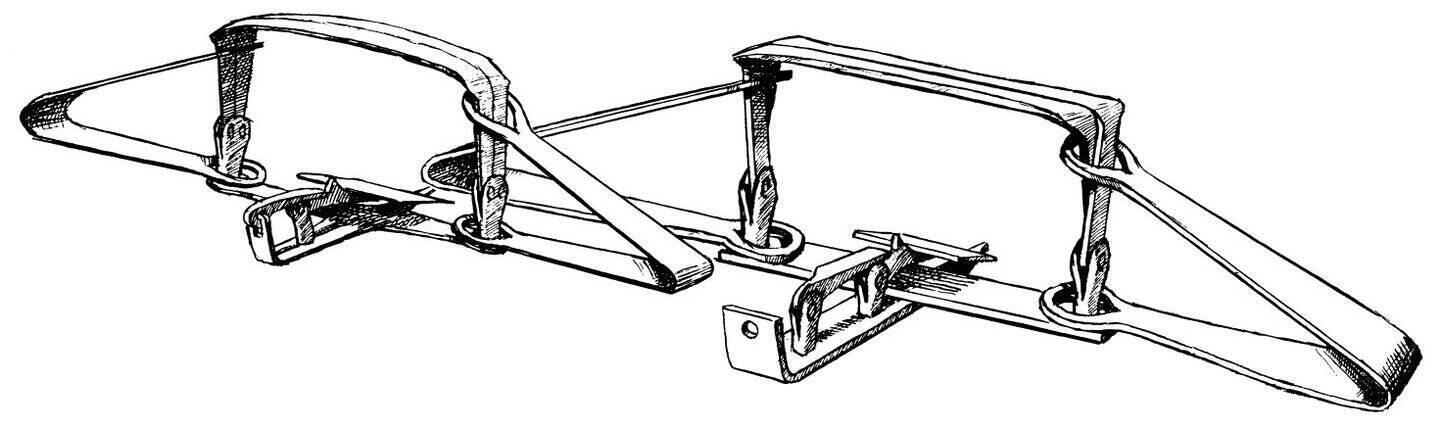

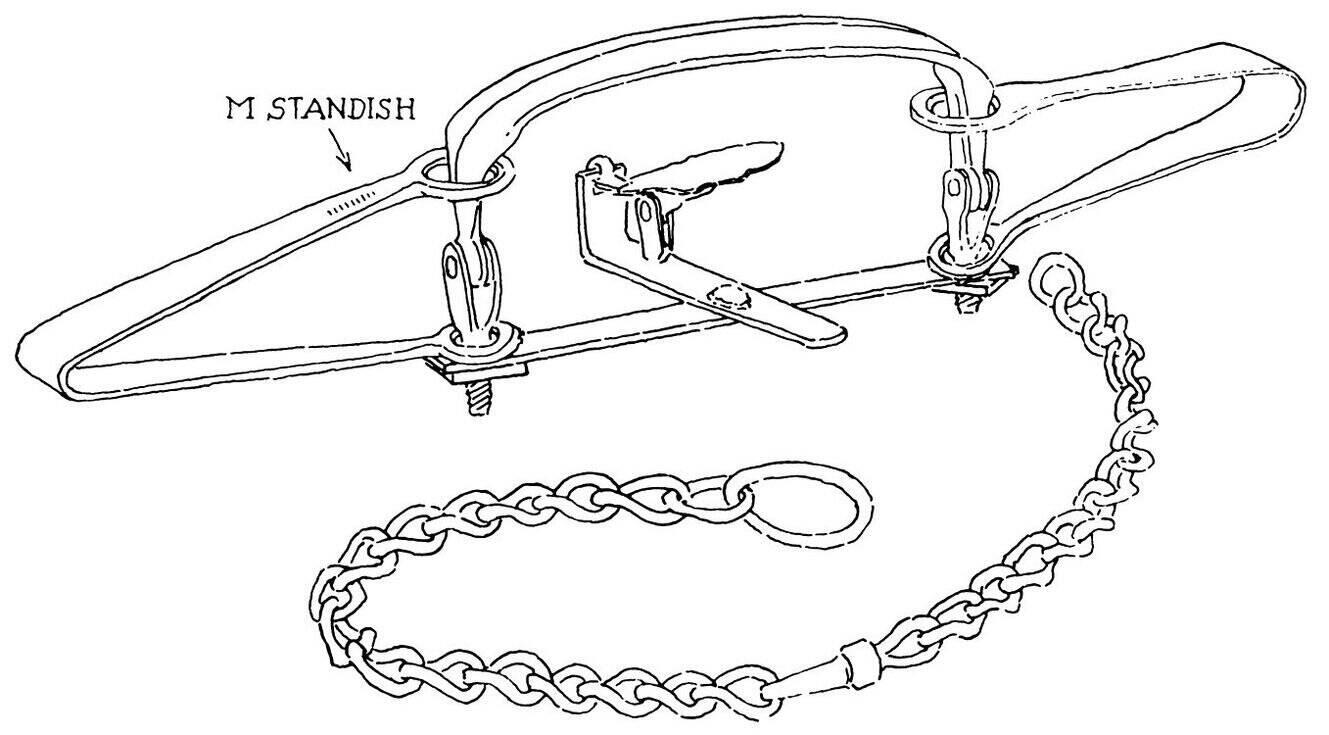

图中所示的5磅重海狸陷阱是山地人的真正遗物。它是在怀俄明州现今丹尼尔附近的格林河发现的,现收藏于作者的收藏中——由华莱士·海厄特夫妇赠送。术语来源于早期陷阱制造商的出版记录。格伦·戴恩斯绘图。

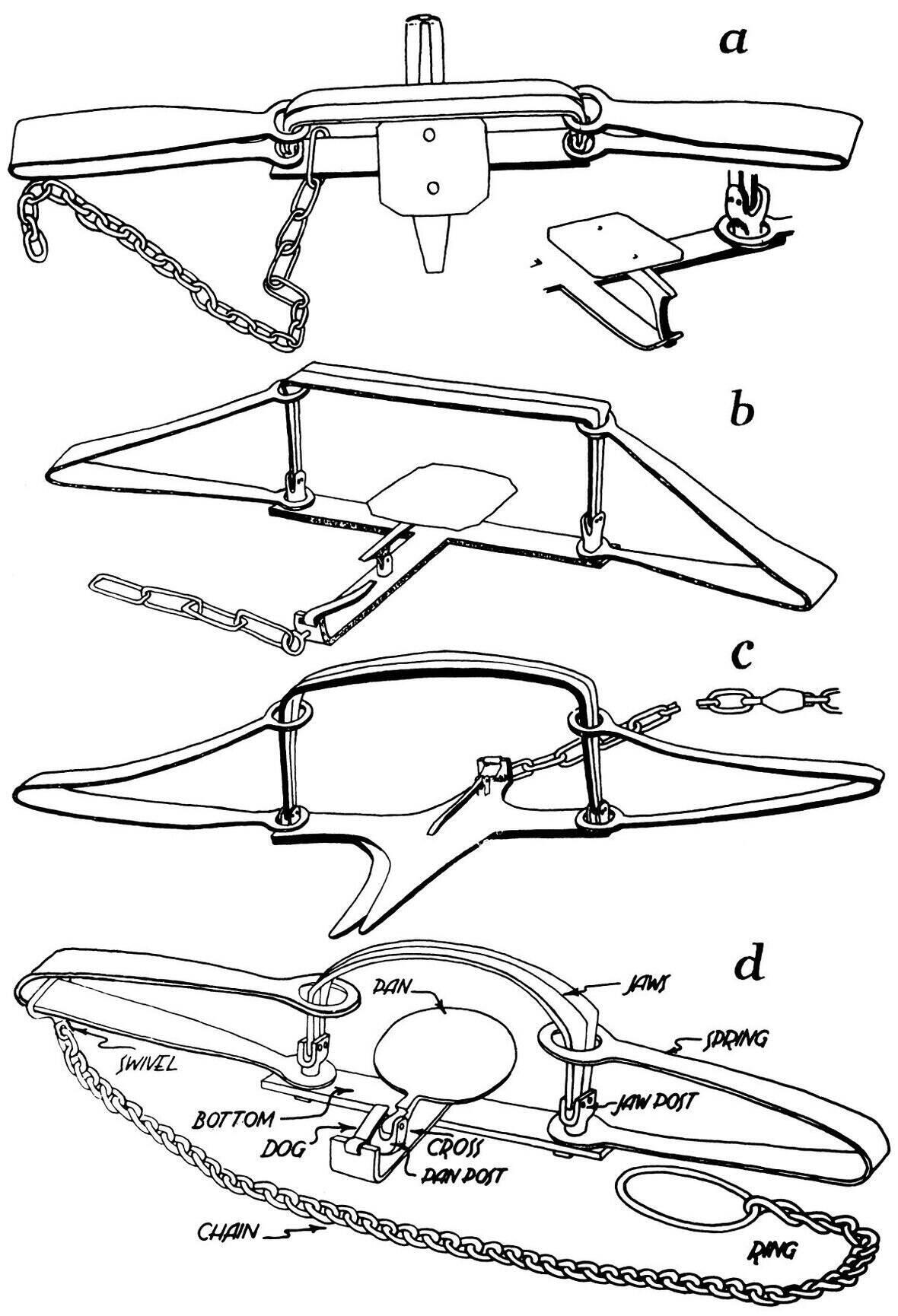

图18展示了农学家L.马斯卡尔于1590年绘制的双弹簧陷阱。它在机械上相当先进,与其处于发展初期的想法相矛盾。当人们研究其各个部件时,不可避免地会产生这样的想法:在这个陷阱之前一定有许多陷阱存在。深入研究铁器时代早期历史的学者可能会发现铁制陷阱早在1500年代之前就已存在的证据。

关于他的”全铁制夹持陷阱”,马斯卡尔写道:

最下面的横杆有一个带两个卡扣的环或圈,这个环固定在横杆的两侧。

靠近它的是一个中间有圆形凸起的盘,中间有一个尖锐的铁钉,这个盘在边缘下方两侧各有一个小弹簧,它们不会在铰链上上下移动。

当两个闭合圈被打开并压下时,可以看到它被两个大弹簧绑住,弹簧平放在长横杆两侧,这些弹簧由优质钢制成。一旦压住它们的卡扣被触发,两个弹簧就会突然将它们合拢。两个闭合圈上有尖锐的铁钉,一个与另一个相对设置,并有孔让这些钉子穿过并紧密闭合,即使只是一根灯芯草或稻草也能夹住,它们闭合得如此紧密。两侧外部的两个圈向上越来越大,以便合拢时夹得更紧,正如你可以从弹簧内侧两边的圈看到的那样。然后在长横杆的两端有两个方孔,这些孔用于将长横杆牢固地钉在地上,你可以随意在任何地方设置或绑定它。它的卡扣可以这样制作,如果任何水獭、狐狸或其他动物踩上去,它很快就会被捕获。或者你必须在中间绑一块肉,把它放在尖钉上,然后绑紧。在拉扯诱饵时,卡扣会滑脱,弹簧会弹起,这样就能捕获它。关于这种陷阱,以上内容足以理解其操作原理。

图18a展示了马斯卡尔十六世纪陷阱设置时的俯视图。一个圆形底座位于长基杆下方,两个弹簧铆接在基杆上。带齿钳口的末端支撑在钳口柱中,每个柱子有一个销钉。当弹簧被压下时,钳口可以打开。一个柔韧的圆形踏盘有一个中央安装点,其边缘接收两个”卡扣”或狗,用于约束打开的钳口。肉或其他诱饵可以插在从踏盘中心向上突出的尖锐铁钉上。由于踏盘在其中央安装点上旋转,卡扣可以通过动物脚的踩踏或动物拉扯诱饵时造成的扰动而释放。踏盘相对于精细调整的卡扣的移动使钳口在释放的弹簧施加的力下猛然闭合。如果捕猎者运气好,钳口会夹住动物的脚或头部。

“这种夹紧式捕兽夹全部由铁制成,包括底部横杆、圆环或箍环(底座),以及两个卡扣(狗齿)。”

图18b展示了捕兽夹的侧视图,夹口处于闭合状态。“在长横杆的两端有两个方形孔,这些孔用于将长横杆牢固地固定在地面上,当你在任何地方设置或绑定它时都可以随意使用。”

这种带状弹簧”由优质钢材制成”,作为英国捕鼠夹的特征延续了四百年,其中许多单弹簧型号被带到了美洲。后续图片中展示了一些实例。

图18c是夹口的端视图,弹簧已移除。“两侧外部的两个箍环向上逐渐变大,以便在合拢时夹得更紧,正如你从弹簧内部的箍环可以看出的那样”(b)。这种夹口结构风格成为山地猎人海狸夹的特征,至今仍是大多数类型工厂制造捕兽夹的特点。

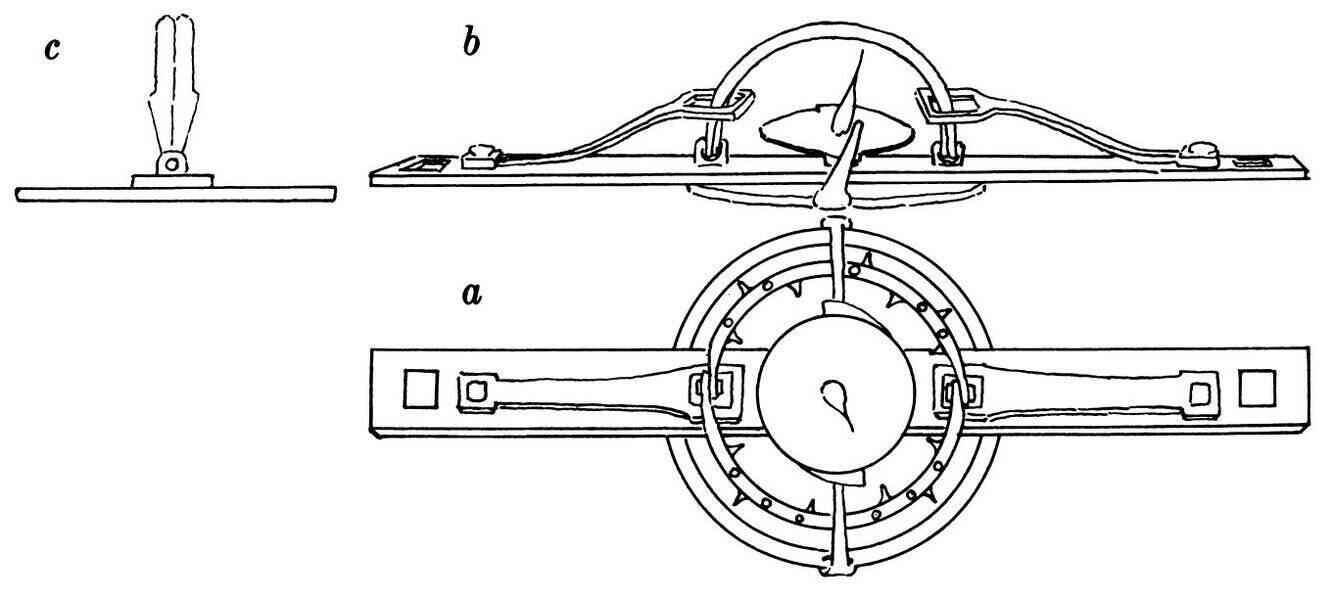

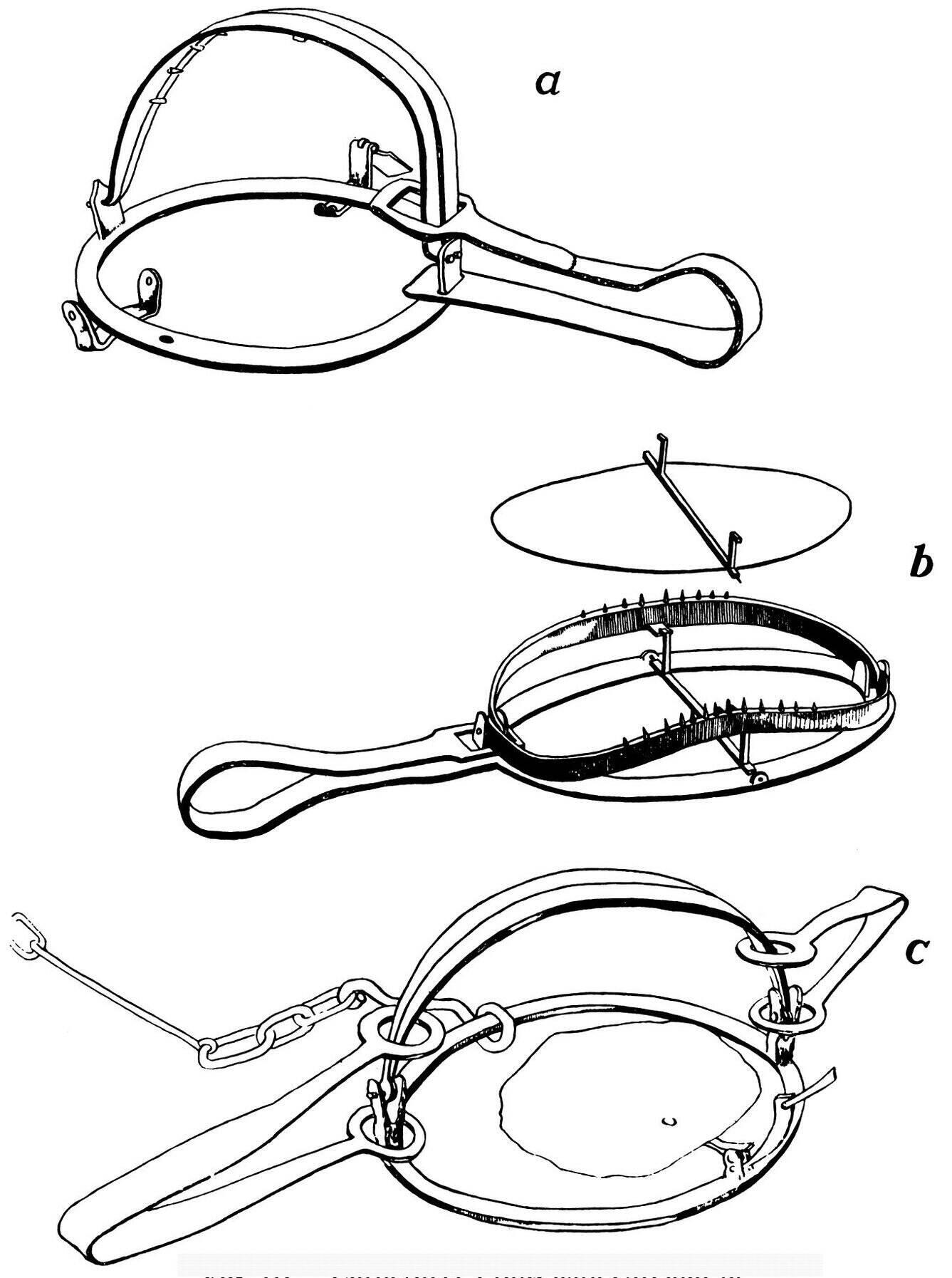

图19展示了”弹跳”式钢制捕兽夹。安装在底座上、位于包围夹口内部的钢制弹簧在”触发”时会产生突然的向下力量。由于力量撞击地面的冲击,这种相对较轻的捕兽夹往往会反弹或向上跳起。一些捕兽人确信,弹跳式捕兽夹比弓形弹簧捕兽夹能夹住毛皮动物腿部更高的位置。(关于钢制捕兽夹各部件的名称,请参见图17。)

奥地利萨尔茨堡自然历史博物馆的馆长们认为,图19a所示的标本是他们十七世纪的毛皮猎人同胞发明、制造和使用的。这是作者检查过的最古老的捕兽夹。二战前由”C. Steiner and Schider, Salsburg”公司制造的现代捕兽夹仍然遵循旧捕兽夹的总体设计,德国制造的现代弹跳式捕兽夹也是如此。该标本于1936年在萨尔茨堡自然历史博物馆展出。萨尔茨堡的H. V. Jedina博士于1952年写信给我说:“我们的自然历史博物馆在战争期间被炸弹完全摧毁了。”这个古董捕兽夹在废墟中消失了。

图19b是英国式圆形双弹簧弹跳捕兽夹。1847年它仍在俄勒冈州盖尔斯城附近的盖尔斯溪使用。踏板已丢失(在我们的图中已修复)。它由最后一位拥有者和使用者S. W. Iler先生捐赠给俄勒冈历史学会(编号235)。法国巴黎的捕兽夹制造商E. Aurouze曾主推这种型号的单弹簧捕兽夹。

图19c展示了美国动物捕兽夹公司制造的现代弹跳式捕兽夹,尺寸从用于捕捉谷仓老鼠的0号到”大到足以捕捉美洲狮”的4号不等。它从古老的奥地利捕兽夹(a)所代表的类型演变而来的证据是显而易见的。关于这种和其他现代捕兽夹的有趣描绘,请参阅目录《如何捕获更多毛皮》。

现代螺旋弹簧捕兽夹(图19d)带有双夹口,由美国动物捕兽夹公司制造,其起源可以从图19e所示的旧法国捕兽夹的机构中辨别出来,该图展示了十八世纪在法国制造和使用的螺旋弹簧捕兽夹。可拆卸的踏板显示在捕兽夹上方,其尺寸使得当捕兽夹设置好时,它占据了张开夹口之间的大部分空间。踏板在一根横杆上转动,横杆的两端可以安装在捕兽夹的框架上。踏板边缘安装有一个倒L形的小凸起,与夹口上安装的水平凸起或凸耳啮合,从而保持夹口张开。当小动物踩到踏板上时,它会倾斜(如果捕兽人幸运的话),凸起就会脱开,从而使夹口在释放的弹簧力作用下合拢。图20b和图21e、21f所示的捕兽夹采用了类似的设置和触发系统。毫无疑问,这种不完善的机构在操作中有很多失败,因此这种系统已经过时是完全可以理解的。

这幅Mulcahy绘图收藏于圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

有一段时间,欧洲捕兽夹制造商的通常做法是为他们的产品提供充足的基础,给它们配备完整的圆形或椭圆形底部。后来这种风格在美洲也被采用。即使在以现代”Newhouse”(图26)为代表的高效类型已经确立之后,一些铁匠仍然坚持旧的底座模式,如1851年基诺沙捕兽夹(图22)所示。

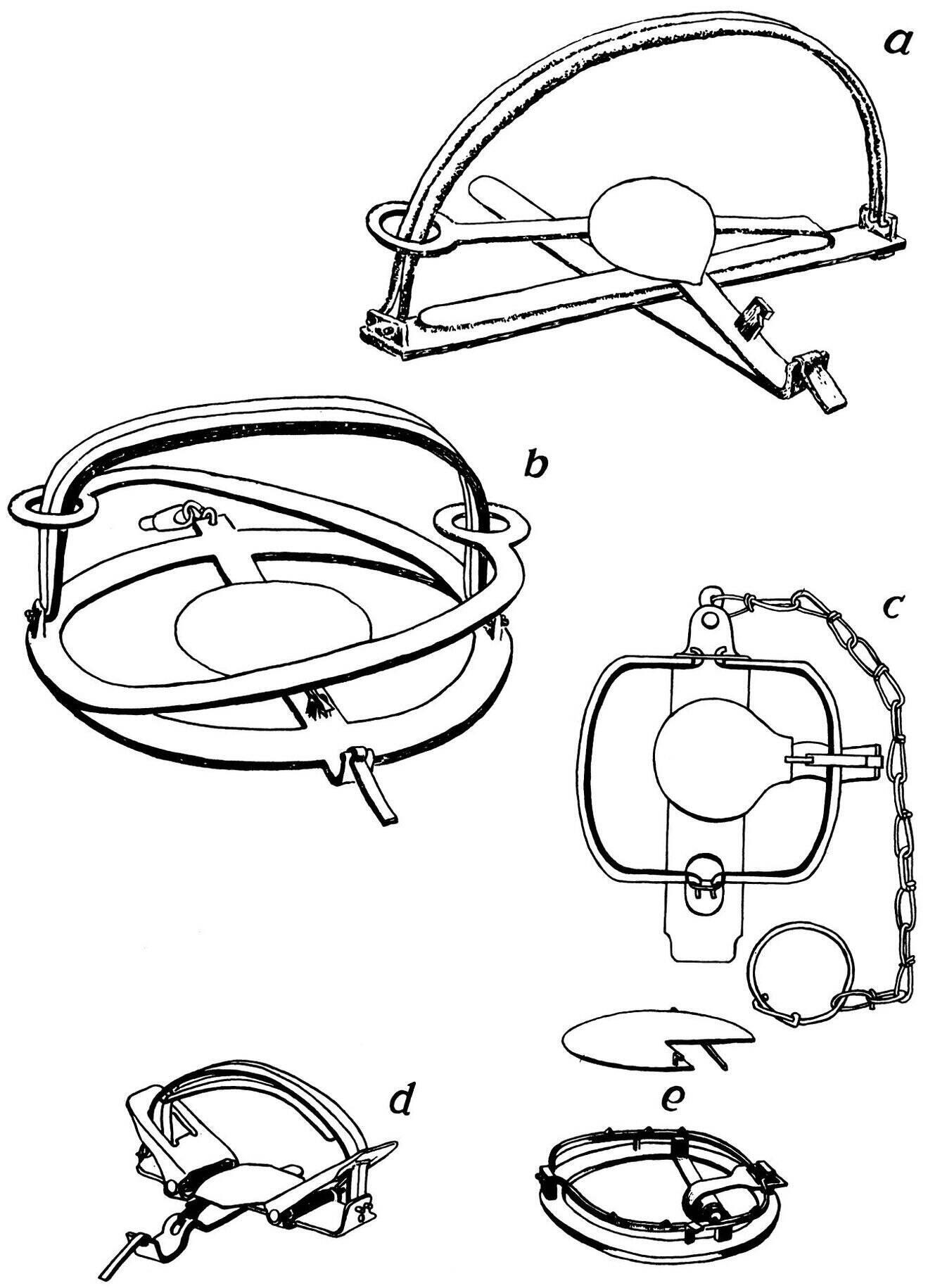

图20a展示了一个来自俄罗斯南部的捕兽夹——“Karnton, Carinthia oder Krain”。它是乡村铁匠的产品,重两磅,展示了十八世纪整个欧洲制造的钢制捕兽夹的大部分特征。然而,这个标本很可能在十八世纪之前就已经在使用了。这个捕兽夹的设置和触发装置显然采用了传统的踏板和狗齿,但不幸的是踏板和踏板柱已经丢失。框架左侧的U形特征是一种安全装置,用于在设置捕兽夹时保持夹口张开。它现在收藏于奥地利维也纳民族学博物馆。

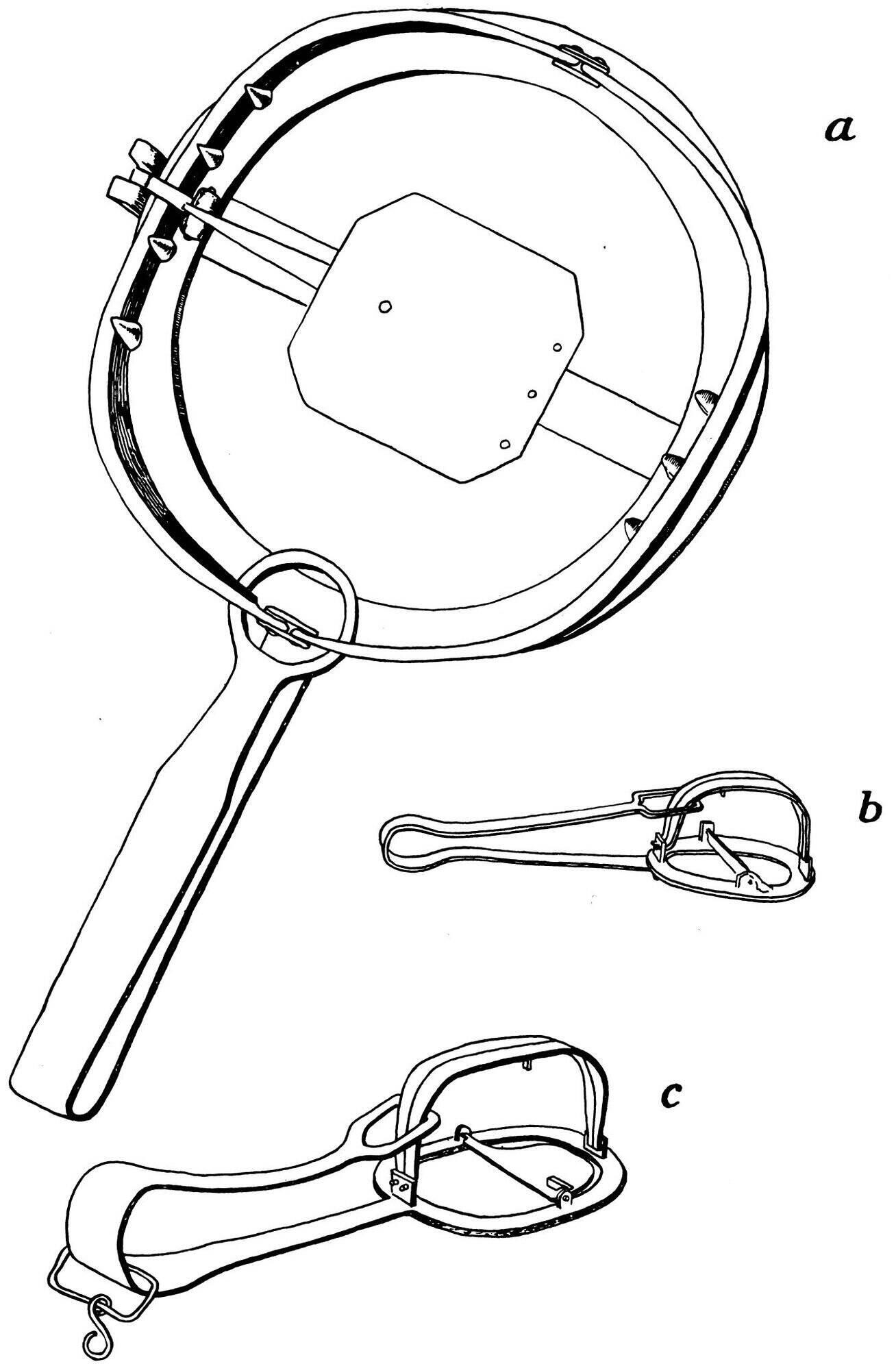

图20. 早期圆形或椭圆形底座钢制捕兽夹

这幅Mulcahy绘图来自圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆收藏。

图20b展示了一个十八世纪的法国捕兽夹。狄德罗对其机械原理描述如下:

其工作原理如下:将两个带齿的弧形夹爪向下压,夹爪在穿孔处(夹爪柱上)转动,朝向圆形底带(构成捕兽夹的底部或底座)张开;这个动作必然会压下弹簧的上部。两个带齿的夹爪通过安装在夹爪内弧上的两个凸耳保持张开位置。L形横梁的突出端卡在这些凸耳上,横梁承托着踏板。横梁在底座的穿孔处转动。踏板牢固地固定在横梁上。当动物踩上去会发生什么?动物踩在踏板上,使横梁绕轴转动。L形柱因此从夹爪的凸耳上滑脱,释放夹爪;弹簧被释放,向上弹起时驱动两个夹爪相互合拢,因为它们被包围在弹簧活动部分末端的弓形开口中。动物就被夹在夹爪的齿间。

显然,踏板下方必须预先挖一个小坑,以便踩踏时能够下压——这是一个不确定的操作,增加了这种本就存疑的捕兽夹类型的整体不确定性。尽管如此,这种型号在1900年代初期仍在生产。

注意图20c中宾夕法尼亚州使用的手工捕兽夹中,卡钩(dog)与踏板柱的独特关系。该图于1935年7月检查后,根据作者对宾夕法尼亚州多伊尔斯敦巴克斯县历史学会第3887号捕兽夹的素描和照片绘制。

图21a中的老式熊夹夹爪张开宽度为16英寸;据称属于哈德逊湾公司。它是在俄勒冈州阿斯托里亚附近地下数英尺处发现的。很可能是当地制造的。这件标本是俄勒冈州达尔斯市旧达尔斯堡历史博物馆(1948年)的第379号藏品。

图21b展示了一个来源不明的非常古老的捕兽夹。它配有安装在横梁上的踏板,与下面的c类似,依靠安装在其中一个夹爪上的凸耳将其保持在待发位置。这个凸耳与踏板的突出部分啮合。当踏板在动物踩踏的重量下转动时,凸耳和突出部分脱开,弹簧向上弹起,夹爪猛然合拢。该标本现在缺少踏板,图片中没有显示这个部件;它是巴克斯县历史学会的第23863号藏品。狄德罗十八世纪的描述(《百科全书》)使学者们将这种风格的捕兽夹归类为法国式。尽管存在令人不满的特点,它至今仍在生产。

图21. 更多早期圆形或椭圆形底座钢制捕兽夹

圆形底座增强了框架强度和待发时的稳定性,但大大增加了重量,这一缺点很快就不被美洲捕兽人所容忍。

图b和c所示捕兽夹的设置和”触发”装置是一种从未被美国捕兽夹制造商广泛采用的机械结构的遗存。Mulcahy绘图,圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

图21c展示了一个保留了上述b中描述的所有机械部件的椭圆形底座捕兽夹。注意转动踏板右边缘的突出部分和连接在右夹爪上的凸耳,这些特征可追溯到效率低下的法国捕兽夹(图20b)。这件标本收藏于纽约州提康德罗加堡博物馆。

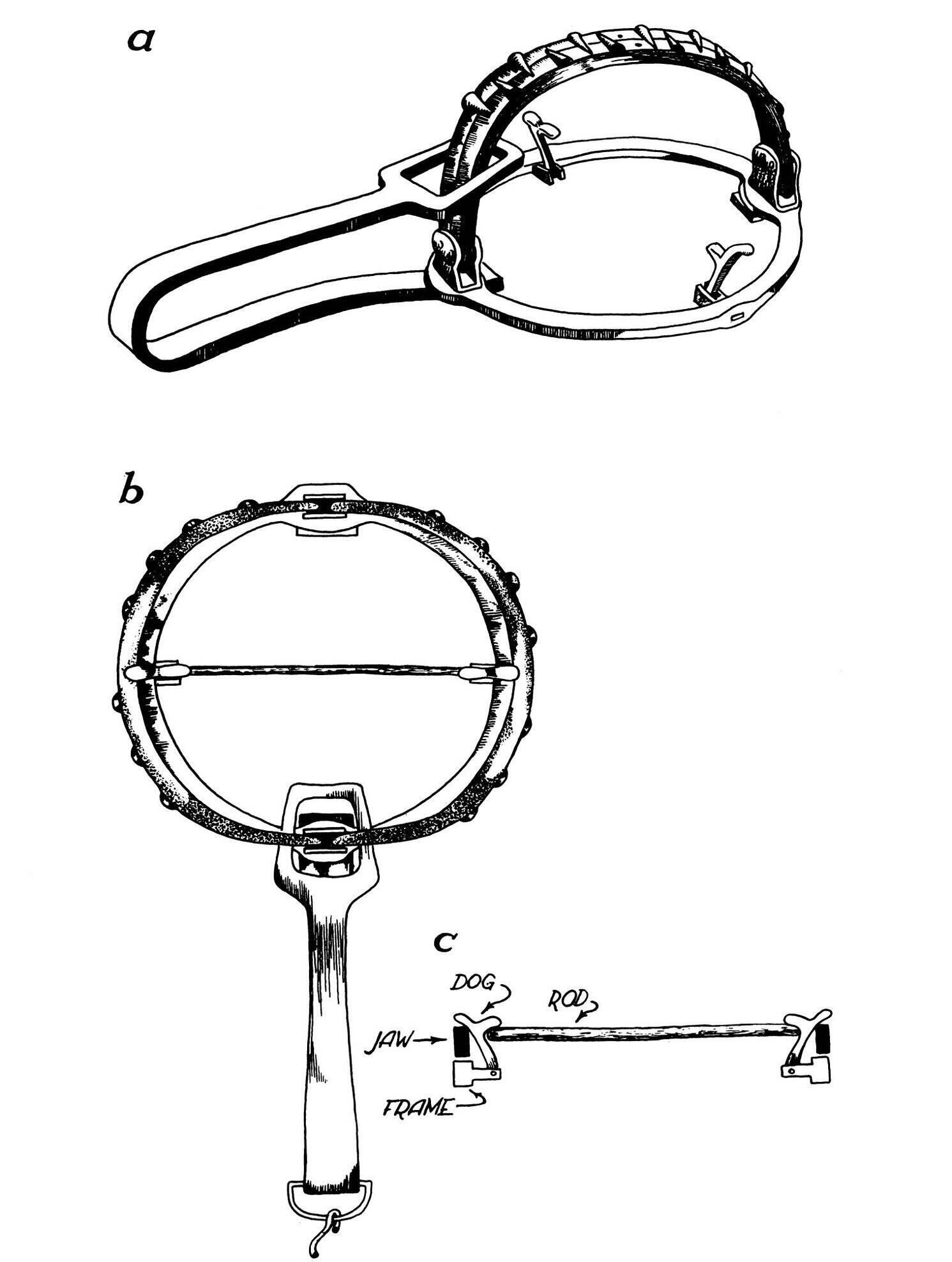

美国铁匠的创造才能完善了欧洲设计的捕兽夹型号的外观并改进了其动作,但在基本设计和机械原理方面很少有创新。美国捕兽夹设计中罕见的原创例子之一是图22中展示的Crossett捕兽夹。

图22a展示了这个异常强力且制作精良的捕兽夹的整体外观,它具有独特的弹簧释放装置。顺便说一下,单弹簧的尺寸和张力足以承受200磅重的人的全部体重。这个捕兽夹只能借助杠杆或螺旋夹具才能设置。

图22b与上面的a是同一个捕兽夹,但处于待发位置。锤状卡钩已向后靠在张开的夹爪上,夹爪在弹簧的强大压力下被一根细硬木棒的楔形作用压住,木棒放置在相对的卡钩之间。

图22c是剖面图,显示了夹爪、卡钩和木棒之间的关系。注意与夹爪接触的卡钩弯曲的背面,以及卡钩安装在销钉上以使其自由活动的方式。卡钩背面的形状确保当木棒的楔形力被移除时,夹爪能够瞬间释放。当然,这种移除发生在动物踩踏的重量压断或移位木棒时。木棒的中央部分可能装有一个小踏板。

图22. 威斯康星州圆形底座熊夹

这幅Mulcahy绘图收藏于圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

这种捕兽夹归功于威斯康星州基诺沙的先驱工匠D. Crossett先生,制作于19世纪40年代和50年代。现由基诺沙历史学会收藏(1946年)。

英国人的”普通夹子”在美国捕兽夹收藏中有很好的代表。通常保存下来的标本是用于捕捉农场害虫的小型单弹簧款式,但同样设计的大型捕兽夹也被制造出来供毛皮猎人使用。19世纪早期一幅描绘新不伦瑞克省米克马克印第安人营地的画作展现了当时对大型英式捕兽夹的写实描绘,该画作以双页彩色跨页形式刊登在《美国遗产》杂志上。这幅画中的”捕鼠夹”有两个弹簧,看起来大约是4号尺寸——足以捕捉海狸。与捕兽夹一起描绘的还有狐狸和河獭的拉伸干燥毛皮——暗示着捕兽线路的丰收。这份捕兽夹收藏家文献的原件由加拿大国家美术馆收藏。

图23a中带有条形弹簧的小型捕兽夹据说是1840年之前由哈德逊湾公司铁匠Thomas Moore在哥伦比亚河畔的温哥华堡制作的。制作者在每个细节上都遵循了英式设计。这个捕兽夹现为俄勒冈历史学会(波特兰)藏品第233号。

图23b展示了一个在”Vorderindien”(西印度)由奥地利人类学家收集的英式捕鼠夹。1936年,这件标本在维也纳民族学博物馆展出,在该机构的记录中编号为31057。

图23c是一个英式设计的小型捕兽夹,现藏于巴克斯县历史学会博物馆,编号9265。弹簧上的滑动铁环是一种常用的安全装置,用于防止捕兽夹在调整”设置”时意外弹合。

图23. 英式捕鼠夹。

小型英式捕鼠夹的历史年代只能推测,但它与1590年Mascall先生的捕兽夹的关系似乎相当明显(图18)。捕鼠夹在17世纪50年代的马萨诸塞州塞勒姆使用过,1709年在弗吉尼亚州约克县使用过,而且很可能在此之前的几个世纪里就已在不列颠群岛使用。这种风格的捕兽夹,即”普通夹子”,随英国殖民者传播到不断扩张的大英帝国各地,在欧洲也受到足够的青睐,促使法国制造商也开始生产(见deLesse:《狩猎养殖》,第316、535页)。偶尔这种类型的捕兽夹会被制作得足够大以捕捉海狸。魁北克省立博物馆有一个,张开的夹口尺寸为7×8英寸;单弹簧长13.5英寸。R. S. Shankland有一个弗吉尼亚标本,总长48英寸,夹口长13英寸——一个”狼夹”。Robert M. Ballantyne(在《哈德逊湾》中……)证实了他观察到加拿大印第安人用超大号英式捕鼠夹捕捉海狸的情况。Mulcahy绘图,杰斐逊国家扩张纪念馆,圣路易斯。

图23d展示了一个带链条的老式英式捕鼠夹。提康德罗加堡博物馆藏品。

图23e是一个严重生锈的英式钢制捕兽夹,据记载来自加利福尼亚州尤巴城十英里外John A. Sutter将军霍克农场的旧铁屋。在结构细节上,它与通常的小型英式捕兽夹相似,除了弹簧的反向弯曲和安装在夹口上的粗齿。这件标本是洛杉矶博物馆的第138号藏品。

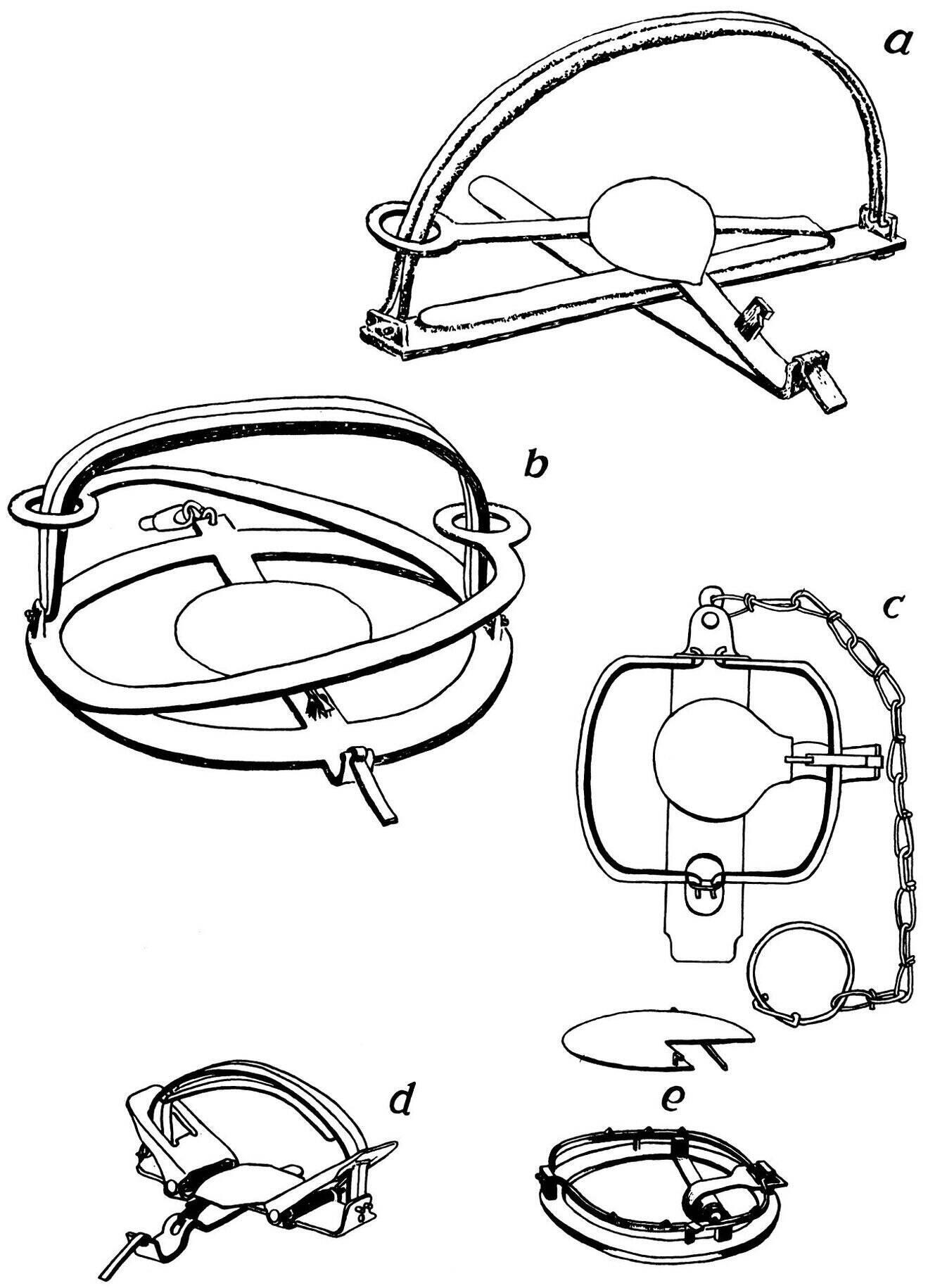

在19世纪中叶,白人用钢制捕兽夹捕捉海狸的方法已被许多印第安人采用。整个墨西哥以北大陆对钢制捕兽夹的需求导致捕兽夹制造商数量急剧增加,到19世纪初,海狸捕兽夹的特征在加拿大和美国都已相当标准化。图24b和24c代表了贸易最终需要的典型海狸捕兽夹。

图24a中18世纪Chew家族在新泽西州伯灵顿县Atison Meadows使用的捕兽夹历史,由William Chew了解并报告,他在1920年作证时已94岁。注意夹口在夹口柱处的重叠以及两个夹口都在其上转动的单销——这一机械特征被一些海狸捕兽者认为是有问题的。然而,单销在整个山地人时期一直存在。这件标本是巴克斯县历史学会的第3886号藏品。

图24b展示了山地人海狸捕兽夹的前身;它刻有”A. G. 1755”的铭文。夹口柱没有分开。艺术家补充了标本上缺失的踏板。许多这种形式的捕兽夹,专门为海狸设计,在19世纪初的几十年里被带到远西地区。它来自1936年美国历史山谷锻造博物馆的藏品。

图24. “海狸”尺寸的各类捕兽夹。

这幅Mulcahy绘图藏于杰斐逊国家扩张纪念馆,圣路易斯。

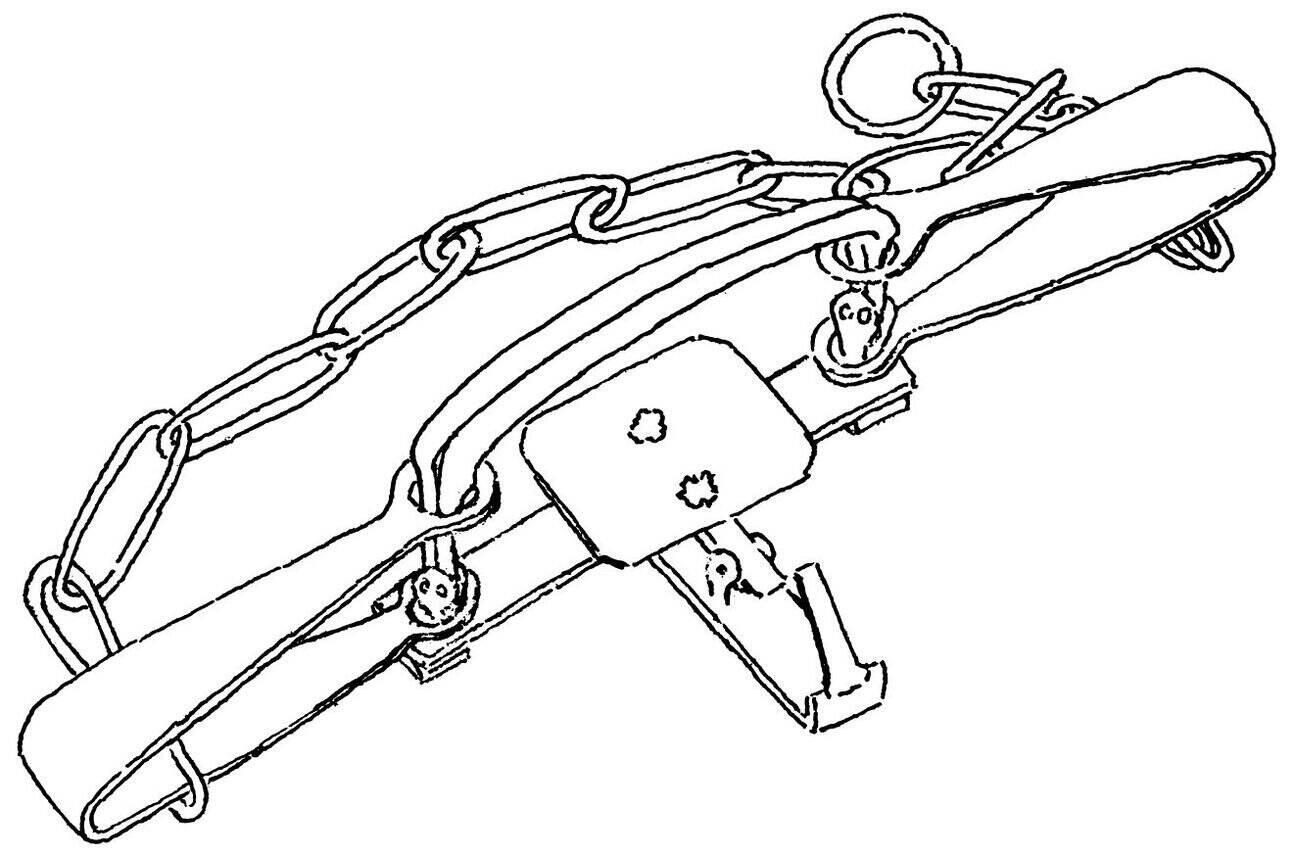

十九世纪早期制作精良的海狸夹的典型代表是图24c中的标本。此时,这类夹子的设计和工艺在美国已相当标准化。一些加拿大领导人认识到来自南方邻国的海狸夹更为优越,要求进口这些产品。该标本编号为No. 4839,收藏于蒙特利尔拉梅泽城堡(1938年)。

与上述图24c类似,图24d中的标本也体现了熟练工匠遵循成熟设计的精心制作。注意链条固定在夹子底部。该标本收藏于印第安纳州春磨坊州立公园博物馆。

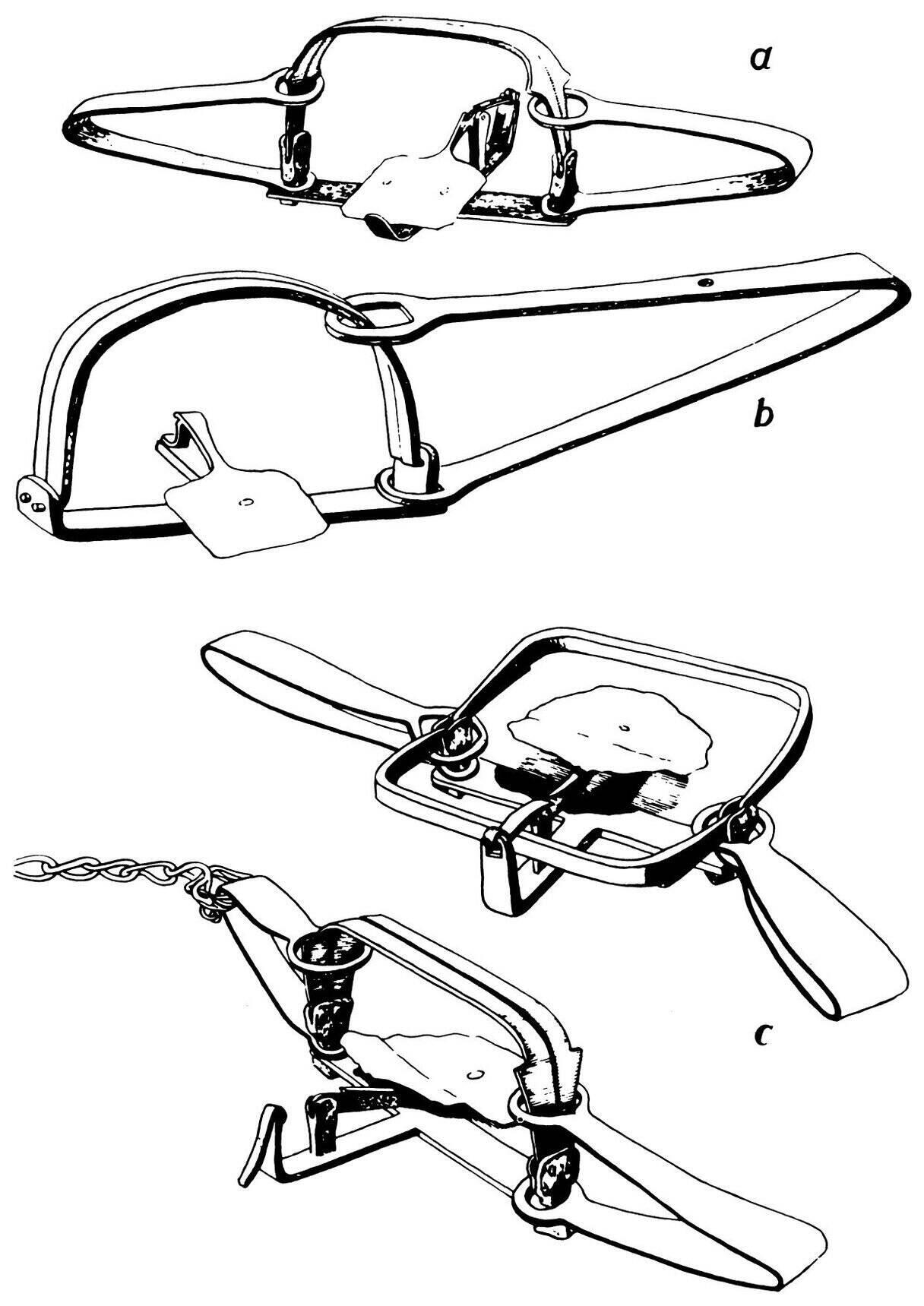

在前往平原地区、落基山脉和山外地区的漫长跋涉中,夹子和其他装备一样,通过船只、马车和大车运输,或驮在马匹和骡子背上。重要的是它们要尽可能轻便,但耐用性和有效性不能为了便携而牺牲。图25中的标本代表了跟随刘易斯和克拉克进入西部的美国夹子,在近半个世纪里,它们是开发定居点以外土地的主要工具。

图25a展示的是N.M.普赖尔的一个夹子,1828年他将其藏在科罗拉多河畔,后来带到了洛杉矶。它比带入远西地区的普通海狸夹要小得多、轻得多,但在其他方面是典型的。不带链条时重1¾磅。一个夹爪在爪柱处已锈穿,画家未能展示这一缺陷。该夹子保存在洛杉矶县博物馆历史部。

图25b展示的是一个不寻常的单弹簧海狸夹,曾属于吉姆·布里杰。1934年8月由F.M.弗里克塞尔博士购得,并由他赠送给怀俄明州大提顿国家公园珍妮湖博物馆。现在陈列于大提顿穆斯的毛皮贸易博物馆。该夹子的身份由1847年从”老盖布”(布里杰)处获得它的家族成员证实。这个夹子的设置和触发机构设计巧妙。取消了卡钩(dog);踏板延伸部分的凹槽与夹爪咬合。这使得踏板调节非常灵敏,但设置夹子时较为困难。弹簧强劲有力,所有部件都制作坚固且精确。它今天仍然像一百年前一样好用。由于布里杰本人是一位能干的铁匠,这个夹子可能是他亲手制作的。

图25c展示的海狸夹标本是1820年代和1830年代毛皮贸易队带到落基山脉的手工夹子的典型代表。它长期由蒙大拿州利文斯顿的”猎人”(J.P.V.)埃文斯收藏,1934年由本文作者为黄石博物馆的历史收藏获得。现陈列于黄石国家公园猛犸温泉博物馆的历史室。几年前在爱达荷州旧霍尔堡遗址附近几英里处发现了一个看起来与此完全相同的夹子。斯坦利·P·扬发表了该标本的三张照片。

图25. 山地人使用的海狸夹。

这幅马尔卡希绘画收藏于圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

图26a展示的夹子据报道具有早期俄勒冈历史意义;保存在旧达尔斯堡历史博物馆。注意没有卡钩(dog)。与吉姆·布里杰的夹子(图25c)一样,支撑踏板的柄部有凹槽以接合夹爪边缘。哈丁称这种类型为”短尾夹”(Bob Tail Trap),并指出它是工厂生产的。“没有卡钩被认为是一个有价值的特点,但经验表明踏板的支撑点太低,有时会因冻结在泥中而失效。”“无卡钩”特点无论作为工厂产品还是手工制作的型号都未获得广泛认可。

华莱士·E·海厄特写道:“1920年我在怀俄明州旧邦杜兰特邮局以东的山脊上发现了这个夹子(图26b),位于杰克逊霍尔的霍巴克盆地地区。在猎麋鹿时,我踢到了一段链条。这是一段两英尺长的手工链条,连接着埋在腐殖质中的夹子……这条山脊位于戴尔溪和杰克溪之间,这两条溪流在山地人时代都是重要的海狸栖息地……夹子底座上凿刻的首字母’W.H.’在我发现时就已经在那里了。”海厄特的信件日期为1958年1月13日,收信人是大提顿国家公园主管弗兰克·奥伯汉斯利。该夹子现陈列于大提顿穆斯的国家公园管理局毛皮贸易博物馆。

图26c所示的捕兽夹显然年代久远,是从俄勒冈州罗格河一处据信为印第安人的墓葬中冲刷出来的。它于1903年被发现,发现者将其赠送给波特兰的俄勒冈历史学会,编号为218。制作者奢侈地使用了两块底板。这个捕兽夹重2.5磅,除了踏板缺失外仍可正常使用。与图26b一样,链条连接在固定卡扣的立柱上。链条长六英尺,配有一个制作精良的转环(swivel)。最近,俄勒冈历史学会获得了两个手工锻造的海狸夹,是在俄勒冈州今弗洛伦斯附近的锡斯洛河发现的。这个地区是1820年代亚历山大·罗德里克·麦克劳德率领的哈德逊湾公司捕猎队曾经活动的区域。假设这些捕兽夹曾被麦克劳德的人使用过纯属推测,但说它们源自哈德逊湾公司并非无稽之谈。在尺寸和结构设计上,它们与罗格河标本(图26c)相似,并且与鲁珀特豪斯捕兽夹(图31)极为相像。还值得注意的是,凯伍德在温哥华堡挖掘出的一些捕兽夹碎片,与构成这些锡斯洛河捕兽夹的部件非常接近。

图26. 山地人使用的更多海狸夹

从大约1750年到1850年代,标准的手工海狸夹在设计上保持不变,其基本使用方法也未改变。只有其主要使用地点发生了变化。在此期间,加拿大和美国的毛皮利益集团都将活动向西转移,直到覆盖整个太平洋沿岸。到1850年,许多荒野毛皮产区的海狸已被捕尽。在那次资源枯竭之后,东部和西部的海狸捕猎都在受控和可持续的基础上继续进行。海狸夹仍有需求,现代机器制造的纽豪斯型(d)沿袭了其前身的模式。马尔卡希绘图,圣路易斯杰斐逊国家扩张纪念馆。

图26d展示的是现代奥奈达纽豪斯4号捕兽夹。一百多年来,纽豪斯捕兽夹延续了十九世纪初期完善的更成功海狸夹的基本特征。事实上,塞维尔·纽豪斯先生是完善钢制捕兽夹的先驱。1823年,十七岁的他开始在纽约州奥奈达县用当地丰富的旧贸易斧制作捕兽夹。他以每个六十二美分的价格卖给印第安人。在接下来的二十年里,他继续这项小产业,直到年产量达到两千个。1848年奥奈达社区成立,纽豪斯和他的家人成为成员。他使该组织对手工捕兽夹的生产产生了兴趣,这种兴趣逐渐扩大,直到找到了机械化生产的方法。从奥奈达,这项事业扩展到纽约州谢里尔、加拿大尼亚加拉瀑布城和宾夕法尼亚州利蒂茨。这几家工厂都大获成功并不断发展,自1925年以来合并为美国动物捕兽夹公司。今天以”纽豪斯”命名的机器制造捕兽夹在总体设计上仍然与一百年前的手工产品非常相似。然而,海狸尺寸(4号)重三磅,约为较重的老式海狸夹重量的一半。

被称为钢制捕兽夹的这种小机械装置在欧洲的发展,早在十八世纪美国使用捕兽夹之前就已开始。本文作者检查过的最早的捕兽夹是图19a所示的标本,一个十七世纪奥地利”弹跳”捕兽夹(jump trap)。1936年在萨尔茨堡自然历史博物馆展出该标本的博物馆馆长所提出的古老性声称无法核实,但没有充分理由怀疑。奥地利阿尔卑斯山在过去的年代是皇家毛皮的著名产地,至今仍出产优质皮毛。捕猎在那里长期以来一直是一种职业,萨尔茨堡的捕兽夹制造商继续生产钢制捕兽夹,其中一些与他们保存为文物的十七世纪标本极为相似。

图27. 来自爱达荷州的手工多弹簧捕兽夹

这个标本在科南特溪源头附近被发现,暂定归属于”海狸迪克”·利,他是大提顿-皮埃尔洞地区先驱时代广为人知的捕猎者。这个标本的所有部件都足够坚固和大,可用于捕捉狼、美洲狮和熊。夹口张开时可达10×11.5英寸。需要螺旋夹钳来压下弹簧。与这个爱达荷标本在所有细节上完全相同的六弹簧熊夹,是纽约的约翰·威克姆在山地人时代末期制造的(见尼克·德拉霍斯:《钢制捕兽夹的演变》,《国家人道评论》[1951年12月],第19页)。W.C.劳伦斯收藏;标本现存于怀俄明州杰克逊霍尔博物馆。格伦·戴恩斯绘图。

在美国,有关钢制捕兽夹的已知文献记录始于17世纪50年代马萨诸塞州塞勒姆的托马斯·特鲁斯勒财产清单,以及丹尼尔·泰勒船长在17世纪末至18世纪初于弗吉尼亚使用的物品清单。这些清单保存在塞勒姆季度法庭记录中,以及弗吉尼亚威廉斯堡约克县1709-1716年第14册命令-遗嘱档案中。这些捕兽夹被列为”钢制捕兽夹”,以区别于同样列出的”捕鼠夹”。这些”钢制捕兽夹”很可能指的是图23所示的英式捕鼠夹。

约翰·G·W·迪林的《肯塔基步枪》中出现了一份1727年12月15-16日先驱射击比赛广告传单的”复制品”。广告宣布:“还将有更多奖品,如捕兽夹、皮袍、刀具和毛皮……出售铅弹、火药和燧石。出售熊夹和狼夹。”迪林未给出传单来源;可能是虚构的?

美国钢制捕兽夹历史年表中的下一项是图24b所示的有日期标记的捕兽夹。保存该捕兽夹的福吉谷博物馆记录将其称为”狼夹”。从各方面来看,它是一种重型海狸夹,类似于1800年后山地人所青睐的那种。据推测,捕兽夹上的”A. G.”指的是所有者,同样刻在夹子上的”1755”表示A. G.标记它的年份。

威廉·约翰逊爵士于1761年2月12日致信阿默斯特将军,随信附上”底特律贸易通常需要和购买的印第安货物清单”。“海狸夹和狐狸夹”包含在清单中。1761年5月7日,阿默斯特收到并批准了这份清单。

1762年,蒙特利尔军事总督托马斯·盖奇签发了一份通行证:“允许持证人卢卡斯·范·瓦赫滕及同伴——4名英国人、2名黑人、12名加拿大人乘3艘独木舟从此地前往多伦多或安大略湖其他地方,并与土著进行毛皮贸易,所携商品如本证背面所列,不得受到阻挠。托马斯·盖奇于蒙特利尔签署。”清单中包括”41个钢制捕兽夹”。

威廉·约翰逊爵士作为1764年北美印第安事务总监,在一份被认为最适合印第安贸易的物品清单中列入了5,000个海狸夹,每个10先令,总计1,458英镑6先令8便士。1765年,当部分捕兽夹供应到位后,它们以每个夹子”2张中等大小的海狸皮或2张鹿皮”的价格与印第安人交易。

18世纪中期海狸夹的分销并不限于北方地区。1766年4月11日的《弗吉尼亚公报》(珀迪和迪克森主编)刊登了广告:“威廉斯堡约翰·格林豪商店出售——害兽夹和海狸夹。”

1767年,费城或其附近有一位海狸夹制造商巴尔策·吉尔,他向贝恩顿、沃顿和摩根公司供应了100个捕兽夹,获得50英镑报酬。根据1768年8月贝恩顿、沃顿和摩根公司向三名准备沿密西西比河南下的白人猎人出售货物的清单,三个海狸夹的零售价为37先令6便士——约25%的合理利润。

左边的捕兽夹是在爱达荷州霍尔堡附近出土的(S·P·杨:《钢制狼夹的演变》,第11页)。不含链子重约2.5磅,属于”轻型”海狸夹,与N·M·普赖尔捕兽夹(图25a)和黄石捕兽夹(图25b)同类。1811年亨特沉船事件中的两个阿斯托里亚捕兽夹(爱达荷历史学会藏)也是”轻型”的。

右边的5磅重捕兽夹是在格林河与霍巴克河之间的分水岭上的一个藏匿处发现的。它是山地人使用的许多早期手工锻造捕兽夹的典型代表。杰斐逊国家扩张纪念馆国家公园管理局博物馆接受了华莱士·海厄特夫妇捐赠的这件标本。格伦·戴恩斯绘图。

大卫·汤普森证实,1797年红河下游(今马尼托巴省)的海狸猎人开始使用钢制捕兽夹和海狸香(castoreum);他认为使用海狸香作为诱饵是东北部印第安人的发明。因尼斯将该地区海狸资源的快速枯竭部分归因于”钢制捕兽夹的使用和海狸香作为诱饵的发现……钢制捕兽夹很重,它们在西部的使用可能传播缓慢。1818年只有两批捕兽夹(180磅)被送往北部地区,尽管哈蒙注意到落基山脉东侧的大部分印第安人都在使用它们。”

亚历山大·亨利的队伍于1800年在红河下游地区进行了大量海狸狩猎。从亨利的叙述来看,他们并非完全依赖钢制捕兽夹,但他对钢制捕兽夹使用的明确提及表明,至少部分猎人配备了这种工具。1801年春天,亨利的一名猎人外出两天,带回了25只海狸。

刘易斯和克拉克一心想要采集他们探险队所经过的未知西部地区的自然资源样本,携带并使用了钢制捕兽夹。他们报告了他们的捕获情况

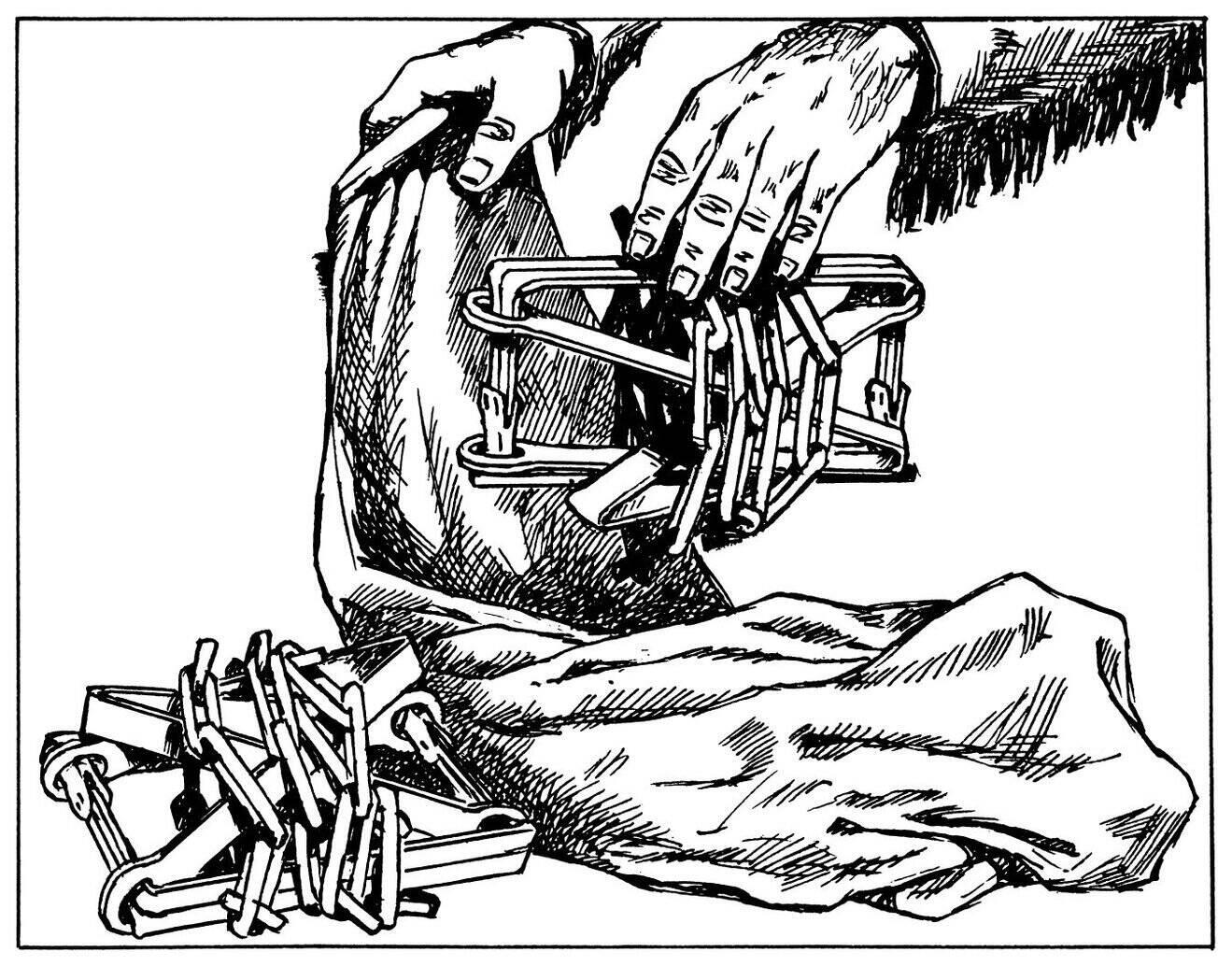

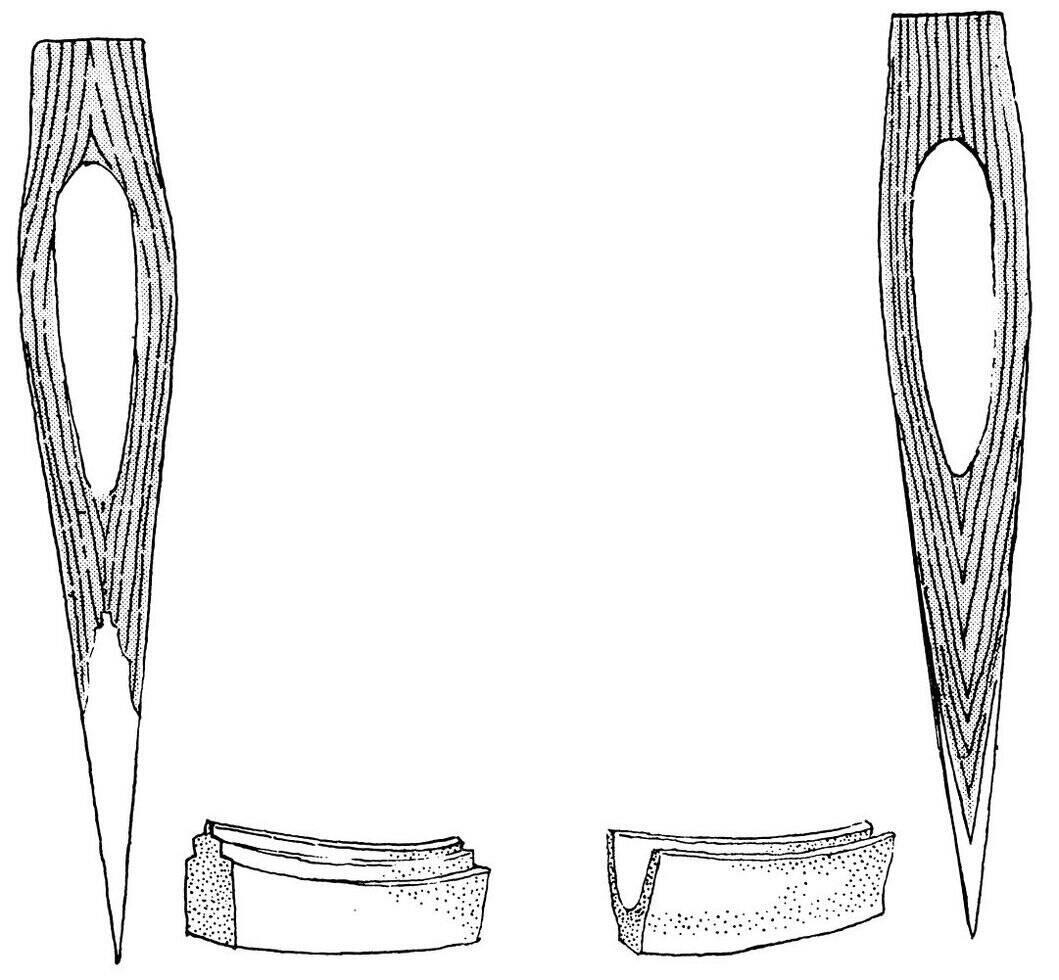

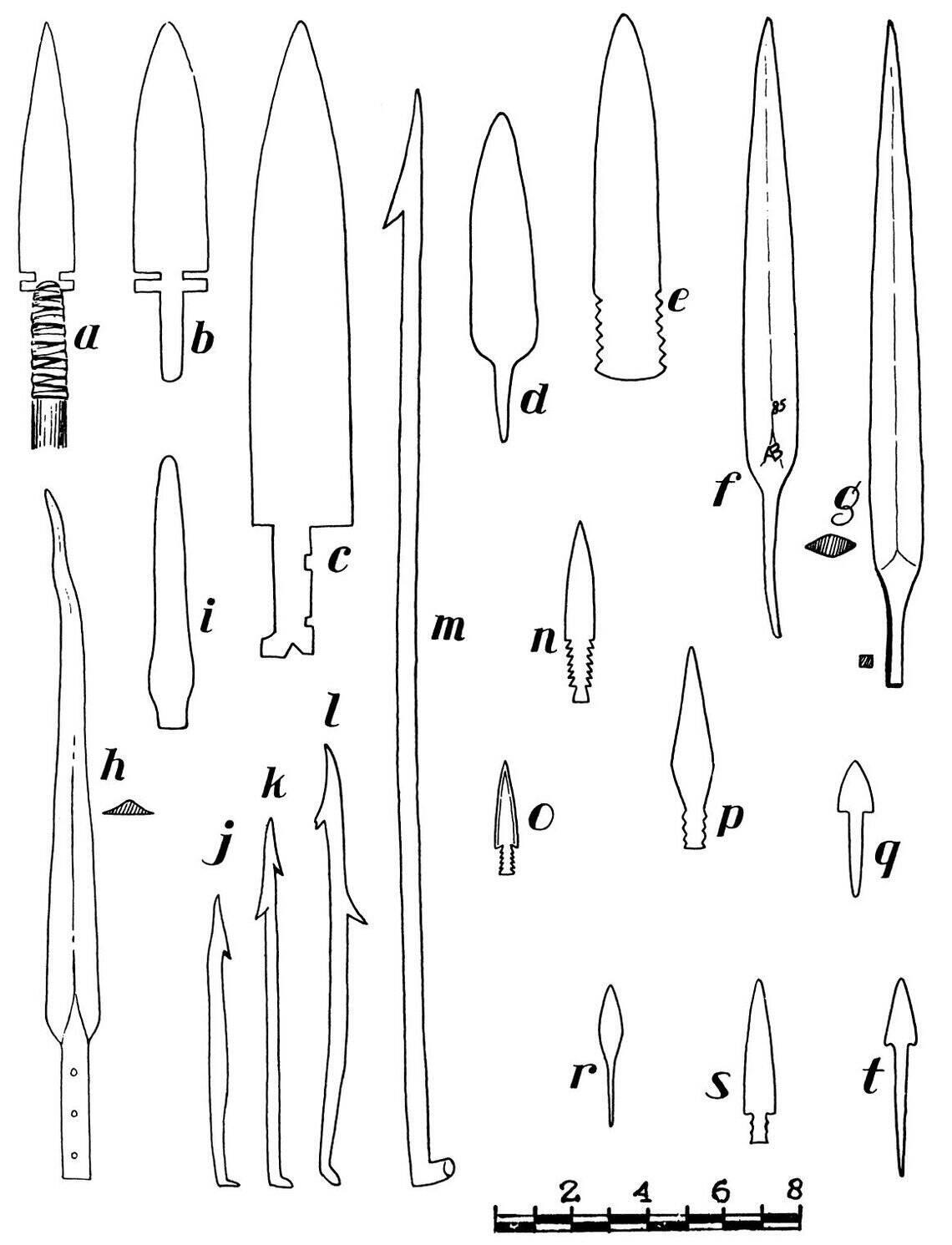

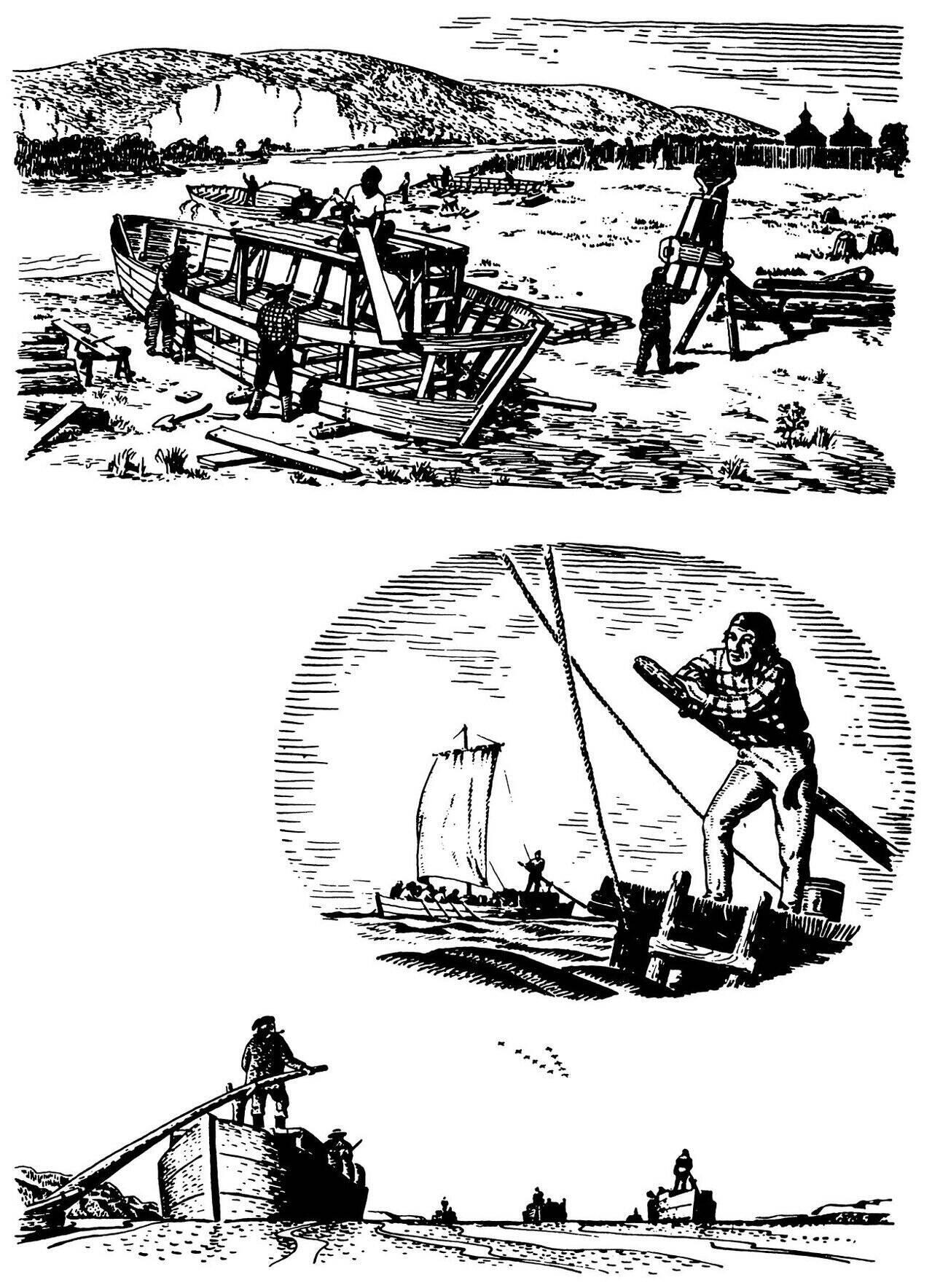

“折叠式”海狸夹

“折叠式”海狸夹

当铁匠向毛皮公司大批量发运捕兽夹时,通常使用松木箱或木桶作为容器。当猎人个人通过马匹或独木舟将捕兽夹从一个营地运往另一个营地时,通常会将夹子”折叠”起来,并将链条缠绕在折叠处以节省空间。每套六到八个夹子(总重量50至60磅)装在一个皮袋中。从1811年亨特沉船事故中打捞出的阿斯托里亚捕兽夹就是折叠状态,链条缠绕其上(爱达荷州历史学会收藏)。其中一件标本现陈列于大提顿国家公园穆斯的国家公园管理局博物馆。格伦·戴恩斯绘图。

《日志》中记载了海狸的相关内容。1804年,其他白人也在曼丹地区忙于使用钢制捕兽夹,这一点从以下事实可以得到证实:1804年10月31日,一位曼丹酋长将两个钢制捕兽夹交给克拉克上尉,这些夹子是印第安人从一些法国人那里偷来的,而那些法国人曾向克拉克投诉过丢失物品的事情。

钢制捕兽夹并未出现在刘易斯上尉1803年的”需求清单”上,也没有关于刘易斯和克拉克所用捕兽夹来源和成本的已知记录。然而,我们知道1807年8月21日在圣路易斯,密苏里贸易的创始人之一奥古斯特·舒托心甘情愿地以每个7.50美元的价格从先驱批发商亨特和汉金森那里购买了七个海狸夹。舒托早期购买捕兽夹的部分手稿记录保存在密苏里历史学会收藏的奥古斯特·舒托文件中。

十九世纪初,海狸夹出现在美国政府发往中西部和密苏里河沿岸各贸易站的许多货物中。“约翰·约翰逊上校印第安事务局账簿,1803-11年”是印第安贸易办公室代表在边疆开展业务的典型记录。约翰逊上校的营业地点是韦恩堡,那是被称为印第安纳领地的印第安人地区的商业中心。1802年他开始贸易时,海狸夹的批发价为每个1.67美元。1806年涨到2.25美元,1807年又涨到每个3.00美元。然而,钢制捕兽夹在韦恩堡的贸易中只占很小的份额,海狸皮毛少到几乎可以忽略不计。在这个地区,浣熊的交易量惊人,鹿皮也是如此。当时捕捉浣熊通常不使用捕兽夹。

山姆大叔在乔治敦特区印第安贸易站总部开展业务的主要推动者们,从一开始就敏锐地意识到钢制捕兽夹在贸易中的潜在重要性,并积极筛选那些虽然工艺认真但可能从未亲自实际使用过捕兽夹的铁匠所生产的次品。以下这封1808年的信件很能说明问题:

乔治·C·西布利先生

马里兰州巴尔的摩

我收到了您14日的来信,并已查看和检验了那个海狸夹。它做工精良,显示出优秀工匠的手艺,但毫无疑问存在缺陷。您或制造者不可能通过唯一的测试方法——设置并触发它——来检验过。我尝试设置了三次,每次踏板落下时都没有触发。它不仅会滑动,而且会卡住。我认为缺陷在于夹爪端点固定在其转动的立柱上的方式。这些立柱是劈开的,夹爪端点平放插入其间,两侧各插入一个圆形销钉并铆接。这造成了过大的摩擦,一旦生锈情况会更糟。触发杆(dog)和踏板的悬挂方式也有同样的问题。如您所说,弹簧太硬,但这很容易补救。夹爪做得非常好,但不够高,因为当展开并设置好夹子时,它们没有给夹住动物留出足够的空间;同样的原因,踏板太窄,而且应该在上面打孔以便在需要时固定诱饵。毫无疑问,从样品来看,兰姆先生能够完美地制作捕兽夹,如果他愿意的话,我同意他以每个3.25美元(含链条)的价格立即制作五十个,在4月15日前交货。根据这些提示,他可以接受他要求的价格,比以前支付的和我现在在这里制作的价格高二十五美分,但由于他的产品做工精良,我愿意支付。我现在不能等他做超过五十个,但我毫不怀疑我会经常给他下订单。夹爪应该在连接到框架的立柱上这样转动,在一个枢轴上,末端稍微卡住。[这里梅森插入了一张图,描绘了类似图23所示英国捕兽夹的夹爪立柱。]这样摩擦力小得多,也不太担心生锈影响活动,但要警告他一件事:每当他完成一个捕兽夹时,都要通过多次设置和触发来测试它。我发现我在一个小问题上写了很长一段,匆匆此致,

敬上,

约翰·梅森

兰姆先生制作的其他试验捕兽夹也有缺陷,需要进一步的通信往来,并向这位铁匠提交一个在乔治敦制作的样板夹,费城的捕兽夹才令人满意。“告诉兰姆先生,海狸夹设置好后,夹爪应该张开并平放”这一告诫再次表明,这位捕兽夹制造者对其产品的实际使用并不熟悉。

阿斯托里亚人后来转投西北公司的亚历山大·罗斯在他的《远西毛皮猎人》中记载:“每位猎人的标准配额是六个陷阱,但为了应对损耗,通常会配备十个。”罗斯特别提到的是麦肯齐1819-20年在斯内克河地区的远征。当时加拿大人携带的海狸陷阱在基本设计上与美国人使用的传统海狸陷阱没有区别,如图25和图26所示。1938年,一套美国陷阱从斯内克河底被打捞出来,有充分理由相信这些陷阱是阿斯托里亚人在1811年使用过的。我们可以假设它们与麦肯齐的陷阱是同时代的产品,在重量和设计上也相似。这些陷阱现由爱达荷历史博物馆收藏,在我们的图28中有所介绍。其中两个阿斯托里亚陷阱与图25和图26中的五磅海狸陷阱非常相似;另外两个较轻,尺寸更接近N.M.普赖尔陷阱(图25a)。如果这些确实是阿斯托里亚陷阱,它们可能最初来自加拿大,因为当时约翰·雅各布·阿斯特的设备和贸易商品部分来源于加拿大,人力资源也是如此。这一事实在1818年1月18日拉姆齐·克鲁克斯写给蒙特利尔威廉·W·马修斯的信中得到证实,信中提到让-巴蒂斯特·马孔是阿斯特公司陷阱制造商的潜在人选。

根据现存于国家档案馆的1822-23年发票簿记载,美国印第安贸易办公室在1822年发现有必要向英国制造商采购部分钢制陷阱。著名枪械制造商亨利·德林格也在此时为陷阱供应做出了贡献。德林格和英国产品的价格都是每个3.00美元。这些陷阱装在木桶中运输——“蒂尔斯桶”(tierce,42加仑容器)每桶装28至36个陷阱,“霍格斯黑德桶”(hogshead,63加仑)每桶装85个陷阱。

关于印第安人使用和购买这些政府采购海狸陷阱的信息确实很少。然而值得注意的是,陷阱有时通过条约条款分配给部落成员。例如,1817年与切罗基人签订的条约在第6条中规定:“……对于所有迁移到密西西比河西岸的战士,每人发放一支步枪及弹药、一条毯子和一个黄铜水壶,或者用海狸陷阱代替黄铜水壶……”

麝鼠陷阱也在印第安贸易办公室早期活动期间制造,并运往政府在北部印第安地区的一些机构。同时,还为”工厂”或贸易站的铁匠购买了制造或修理钢制陷阱所需的原材料。